Русский язык - список заданий 3 / 0708327_3A332_kudryavceva_e_a_speranskaya_a_n_istoriya_russkogo_yazyka_ist

.pdfлингвистические атласы. Для истории языка лингвистическая география приобретает ценность в связи с историко-археологическими исследованиями, т.е. фиксируются исторические условия возникновения, взаимодействия, нивелировки диалектов.

Для восстановления тех или иных языковых фактов используются также данные ономастики, т.е. имена собственные (названия местностей, городов, водоемов, имена людей, названия народов). Свидетельства ономастики могут быть очень древними, особенно наименования географических объектов, то есть топонимы, куда входят как имена собственные названия любых водных объектов (гидронимы): рек (потамонимы), озер (лимнонимы), морей (пелагонимы), гор (стратонимы), а также других объектов рельефа на Земле (оронимы) и различных населенных пунктов (астионимы) и т.д.. Так, например, подмосковный город Раменское происходит от диалектного раменье – ‘лес, граничащий с полем’. Несколько менее информативно в этом смысле название другого подмосковного города Коломна, от диалектного коломень – ‘окрестность’. Различные ономастические номинации часто локально приурочены, что дает возможность определить диалекты, бытовавшие на данной территории.

Анализ топонимики даёт исследователю и дополнительные сведения о расселении древних племен и народностей, направлениях колонизационного движения, связях данного народа с соседними народами и т.д., которые не могут быть восстановлены иными путями. Например, многочисленные топонимические названия финно-угорского происхождения на территории европейской части России (названия рек – Вешлуга, Клязьма,Онега и др., названия населенных пунктов – Кострома, Чухлома, Муром и др.) свидетельствуют о том, что в этих районах восточные славяне сменили или ассимилировали финно-угорские племена.

Анализ местностей Германии доказывает с полной очевидностью, что славяне в прошлом занимали территорию далеко на запад, до реки Эльбы и далее.

Иногда ценную информацию о наличии того или иного явления в определенную эпоху (в том числе, доисторическую) дают факты заимствований из русского языка в другие языки. Так, известны некоторые заимствования в финские и балтийские языки, которые свидетельствуют о наличии в период заимствования в русском языке носовых гласных: kuontalo (пакля), ср.: др-русск. к@дhль ‘лен для пряжи’ , suntia (церковный служитель).

Источниками истории языка служат также письменные свидетельства иностранных писателей, побывавших на Руси. Среди наиболее значимых – сочинение византийского императора X века Константина Багрянородного «О народах», сообщая сведения о Древней Руси, он воспроизводит древнерусские лексемы, по преимуществу топонимы. Более многочисленны поздние свидетельства, среди них – словари и грамматики русского языка,

11

написанные иностранцами (например, «Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джеймса» (1618 – 1619) и «Русская грамматика» Г.В. Лудольфа

(1696).

5. Периодизация истории русского языка

Выделяют «внешнюю» и «внутреннюю» историю языка. Под «внутренней» историей подразумевают развитие языковой структуры и отдельных его подсистем (например, фонологической подсистемы, грамматической подсистемы и т.д.). «Внешняя» история связана с историей носителя языка – народа. Естественно, внутренняя история «накладывается» на внешнюю. Понятно также, что рамки отдельных периодов развития языка выделяются условно, т.е. переход от одного состояния в другое совершался постепенно, и окончание одного периода одновременно является началом следующего.

Выделяют следующие периоды:

1) Восточнославянский период (VI – IX вв.) Период расселения славянских групп по территории Восточной Европы и их активного взаимодействия с балтийскими и финно-угорскими народами. В это время происходит формирование собственно восточнославянских рефлексов (см.). В этот период формируются территориальные диалекты, обслуживающие ранние государственные объединения.

Названия многочисленных восточнославянских племен известны нам из Повести временных лет. По поводу их древней группировки А.А. Шахматовым была выдвинута гипотеза в работе «Введение в курс истории языка». Он выделил три группы славянских племен, каждая из которых, по его мнению, обладала определенной диалектной чертой. В первую, севернорусскую, группу входили словене и кривичи, для них было характерно цоканье. Южнорусская группа, самая многочисленная, включала полян, древлян, северян, уличей, тиверцев, волынян и хорватов. Центр этой группировки находился в Киеве, специфической диалектной чертой было наличие [γ]. Наконец, восточнорусскую группу составляли вятичи, для которых было характерно аканье.

Впоследствии шахматовская гипотеза была подвергнута критике. Историко-археологические исследования не подтвердили полностью целостности восточнославянских групп, но главное, что названные ученым диалектные особенности в силу разных причин не могут быть привязаны к данным группировкам. Так, цоканье, хотя и является древней чертой, с одной стороны, было свойственно не всем северным говорам, а, с другой стороны, было распространено и на юге (ныне в рязанских говорах). Аканье, как убедительно доказано, не могло возникнуть ранее XIII века, а значит не может считаться древним. Наконец, древность [γ] не является окончательно доказанной. Говоря о древности [γ], опираются на показания Константина Багрянородного, жившего в X веке, который при назывании днепровских

12

порогов употреблял слово prach. По мнению Шахматова, это слово обозначало «порог». Но есть и другое толкование, принадлежащее А.М. Селищеву. Prach может восходить к *porch<pors, соотносимое со сканд. fors ‘водопад’. В этом случае ch не может быть реализацией [γ].

2)Древнерусский период (IX – XIV вв.) Здесь выделяются два подпериода: а) раннедревнерусский (до к. XI – начала XII в.); б)

позднедревнерусский. В раннедревнерусский период формируется язык древнерусской народности, связанный с появлением единого государственного объединения восточных славян – Киевской Руси. На территории старых племенных образований возникают города, старые этнонимы сменяются названиями жителей городов. Так, на территории словен возникает Новгородская земля.

К этому времени относятся общевосточнославянские (наддиалектные) новообразования, например, падение редуцированных, которое происходит одинаково во всех восточнославянских говорах. В это же время на Руси распространяется письменность, перенесенная со славянского Юга. В Киеве как центре русской земли в условиях смешения говоров формируется наддиалектное образование – киевское койне.

В позднедревнерусский период, в эпоху феодальной раздробленности происходит обособление крупных диалектных зон, прежде всего, на северовостоке и юго-западе, соответственно, языковые процессы, происходящие в этот период, получают диалектное отражение (см.). Появляются диалектные образования, вошедшие впоследствии в великорусское наречие: новгородскопсковский, ростово-суздальский, рязанский, смоленский диалекты. В результате монголо-татарского нашествия Русь была поделена на изолированные сферы влияния, в пределах которых и начинается развитие отдельных восточнославянских языков – русского, украинского и белорусского.

3)Старорусский (великорусский) период (XIV – XVII вв.). Включает в себя историю развития великорусской народности. Великорусы объединяются вокруг нового центра – Москвы. Намечаются границы двух наречий – северновеликорусского и южновеликорусского, а также оформляются переходные среднерусские говоры. Говор Москвы приобретает смешанный характер и в дальнейшем претендует на язык государственной формы общения.

Наиболее значимым фонетическим явлением этого периода было распространение аканья. Фонетическими рефлексами, отделившими великорусскую народность от украинской и белорусской были, например, появление сочетаний ро, ло на месте сочетаний плавных с редуцированными, судьба напряженных редуцированных, результаты перехода [е] в [о], хотя сами эти процессы происходили несколько раньше.

4)Начальный период формирования русского национального языка (XVII – XVIII). В результате формирования русской нации происходит

13

образование единого языка на базе великорусской речи, характеризующегося полифункциональностью, т.е. обслуживающего все сферы деятельности общества. В это время происходит ограничение функций церковнославянского языка, а также нивелировка диалектов и отнесение их за пределы общественно-экономических центров.

5) Наконец, последний, традиционно выделяемый период – эпоха развития национального русского языка (XIX – XX вв), о нем обычно говорят «от Пушкина до наших дней». Складывается в основных чертах норма современного литературного языка и формируется его устная разновидность.

6. Методы исторического изучения истории русского языка

Одним из основных методов, которыми пользуются историки языка для реконструкции древних состояний языка, является сравнительно- исторический метод. Суть его состоит в том, что при сравнении аналогичных единиц (морфем), принадлежащих родственным языкам, восстанавливается исходный вид этой единицы, наличествовавшей в языке-предке и закономерности ее дальнейшего изменения по диалектам. Так, на основании сравнения слов русского языка, содержащих полногласие, с аналогичными словами украинского, белорусского языков, а также других славянских языков, с одной стороны, и с данными неславянских индоевропейских языков (например, греческого, германских), с другой, становится очевидным, что полногласие носит общевосточнославянский характер и восходит к древним индоевропейским дифтонгическим сочетаниям гласных с плавными согласными.

Частным случаем сравнительно-исторического метода является метод внутренней реконструкции, когда восстановление морфемы происходит путем сопоставления фактов одного языка. Так, анализируя с исторических позиций формы сон – сна, лён – льна, день – дня, можно говорить о наличии в определенный период в формах сна, дня гласного, который впоследствии был утрачен.

Еще один лингвистический метод, применяемый в исторических исследованиях – метод структурного анализа. Его применение особенно актуально, когда исследователи не могут привлечь для подтверждения какого-либо явления памятники письменности. Известно, что в ряде диалектов русского языка существовала особая фонема [ô]. Было установлено, что она находилась в системных отношениях с фонемой [ě] h. Анализ смоленских грамот позволил утверждать раннюю утрату в смоленском говоре [ě], следовательно, в этом говоре отсутствовала и [ô].

В последние годы активно применяется метод исторической интерпретации изоглосс. Изучение современных границ распространения того или иного диалектного явления с учетом внеязыковых данных, археологических и исторических, позволяет восстановить, например, территорию первоначального бытования данного языкового факта,

14

примерное время возникновения, направление его дальнейшего распространения на других территориях и т.д. Этот метод дает возможность устанавливать характер диалектных взаимодействий, не получивших отражение в памятниках письменности.

15

МОДУЛЬ 1. ФОНЕТИКА

РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Лекция 2

Тема 2. Периодизация фонетических явлений

1. Праславянское наследство в восточнославянской фонетической системе. Состояние древнерусской фонетической системы IX века, как оно реконструируется ко времени распада праславянского единства, приблизительно в VI веке, во многом наследует состояние праславянской фонетики. Поэтому когда говорят об особенностях древнерусской звуковой системы раннего периода, выделяют, с одной стороны, такие, которые сложились в праславянскую эпоху и характеризовали все славянские диалекты, с другой стороны, такие, которые отделили восточных славян от южных и западных и сложились, по-видимому, в переходный между праславянской и древнерусской эпохами период.

Напомним, что строение праславянского слога, характерное и для восточнославянских диалектов, подчинялось действию двух крупных законов

– открытого слога и слогового сингармонизма.

Закон открытого слога явился результатом действия тенденции к восходящей звучности в пределах слога. Согласно ей, каждый последующий звук должен быть звучнее («сонорнее») предыдущего. Наиболее сонорный звук являлся слогообразующим. Такими звуками у славян могли быть гласные и в отдельных диалектных группах плавные согласные [r] и [l]. Таким образом, все слоги в словах были открытыми: *sy-nъ, *plo-dъ, *ple-sti.

Закон открытого слога вызвал серьезные изменения в фонетической системе, характеризовавшей индоевропейский и ранний праславянский период. К процессам, связанным с этим законом, относятся утрата конечных согласных [s], [t], [d], [n], [r], упрощение и диссимиляция групп согласных, устранение дифтонгов и дифтонгических сочетаний [oi], [ei], [ou], [eu], [on], [en], [or], [el] и под. Названные процессы проходили у всех славян и имели схожие результаты, если не считать специфики образования носовых гласных и изменения групп [tl] [dl].

Согласно закону слогового сингармонизма в пределах слога должны были находиться звуки, однородные по артикуляции (зоне образования). Это значит, что твердые согласные не могли находиться перед гласными переднего ряда: одни согласные получали позиционную полумягкость (ср.: *b·it·i, *p·ьsъ, *d·ьn·ь), другие качественно изменялись, становясь палатальными (ср.: *drugъ – druž’e, snъha – snъs’ě). Качественно изменялись твердые согласные и перед палатальным [j]: *sěkja > sěč’a > сеча, *prosjom > proš’Q > прошу. К.В. Горшкова считает, что палатализация перед [j] могла

16

быть связана с тенденцией к восходящей звучности, обусловившей перераспределение слоговой границы, в результате чего твердый согласный и оказался в одном слоге с [j].

В свою очередь гласные непереднего ряда [a, u], которые могли сочетаться с палатальными согласными, перемещались в переднюю область образования и получали вид [·a, ·u]. Гласные [y, o, ъ] вообще не могли сочетаться со смягченными согласными.

Восточнославянский вокализм также был унаследован из праславянского языка позднего периода. Праславянские гласные уже утратили количественные характеристики, однако вероятно, что бывшие долгие гласные в определенных позициях сохраняли долготу. В состав гласных входили носовые [Q, ę], возникшие на месте старых дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. Два гласных [ъ, ь] были сверхкраткими.

Основным дифференциальным признаком, характеризовавшим систему вокализма, была характеристика по ряду. Гласные [i] – [y], [e] – [o], [ь] – [ъ] противопоставлялись по этому признаку после губных и переднеязычных согласных. По признаку лабиализованности ~ нелабиализованности противопоставлялись гласные верхнего подъема <y ~ u> и носовые <ę ~ Q>.

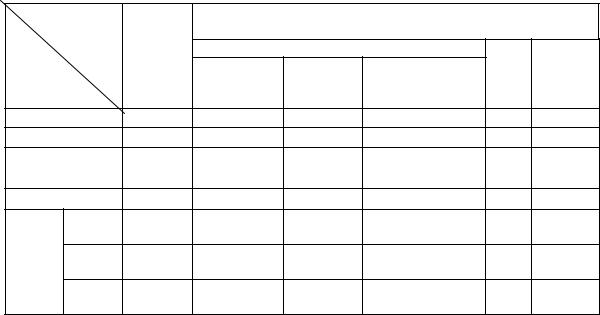

Таким образом, состав гласных фонем праславянского языка позднего периода реконструируется в следующем виде:

|

ряд |

передний |

средний |

задний |

|

подъем |

|

|

|

|

верхний |

<i> |

<y> |

<u> |

|

среднев |

<ě>1 |

|

|

|

ерхний |

|

|

|

|

средни |

<e> <ь> |

|

<o> <ъ> |

|

й |

<ę>2 |

|

<Q> |

|

нижний |

|

<a> |

|

Праславянская система согласных фонем базируется на следующих дифференциальных признаках: способ образования, место образования, участие или отсутствие участия голоса, глухость-звонкость, палатальностьнепалатальность.

По способу образования все согласные делились на смычные, фрикативные, смычно-проходные и аффрикаты. Причем внутри последней

1 Данный гласный являлся праславянским диалектизмом и в разных славянских группах произносился неодинаково. У восточных славян он определяется как гласный средневерхнего подъема.

2Существует мнение, что в языке восточных славян носовой переднего ряда характеризовался средненижним подъемом, а носовой непереднего ряда – средневерхним, судя по гласным, появившимся в результате их утраты.

17

группы обычно различают собственно аффрикаты [c’, č’] и сложные, или слитные, [ž’d’ž’, š’t’š’]3.

По месту образования различались губные и язычные согласные. Последние делились на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. По пассивному органу переднеязычные подразделялись на зубные и небные.

Участие или отсутствие участия голоса выделяло шумные глухие и звонкие согласные с одной стороны и сонорные с другой. У сонорных согласных голос преобладал над шумом, у шумных – наоборот.

Характеристика праславянских согласных по глухости-звонкости была связана с другой характеристикой – напряженности-ненапряженности. Все глухие были напряженными, а звонкие – ненапряженными. Историкотипологическое сопоставление данных современных славянских языков и их диалектов дает основание полагать, что в праславянском языке признак напряженности-ненапряженности был основным.

К позднему периоду существования праславянского языка уже произошли палатализации, в результате которых появились новые смягченные согласные. Было пять пар согласных фонем, противопоставленных по признаку твердости-мягкости: <s ~ s’>, <z ~ z’>, <l ~ l’>, <r ~ r’>, <n ~ n’>. Все остальные согласные были непарными по данному признаку, в том числе губные и зубные. Последние в положении перед гласными переднего ряда приобретали позиционную полумягкость, но не становились мягкими (палатализованными): *m˙ěsto, *t˙eč’i.

Следует отметить, что мягкие свистящие могли иметь разный фонологический статус, т.е. могли быть и самостоятельными фонемами, и вариантами твердых заднеязычных фонем <g> и <h>. Такая ситуация возникла после второй и третьей палатализаций. Мягкие свистящие, возникшие в результате второй палатализации (в том числе [c’]), являлись вариантами твердых заднеязычных фонем, так как выступали только в определенных позициях, перед [ě] и [i]: *blъha –blъs’ě, *noga – noz’ě, *věkъ – věc’i. Вариантами <g>, <k> <h> также были палатальные [ž’], [č’], [š’] перед гласными переднего ряда. Статус фонем имели мягкие свистящие, появившиеся в результате третьей палатализации: *kъnęz’ь, kъnęz’a, kъnęz’u; *sQ č’ьc’ь, sQ č’ьc’a, sQ č’ьc’u. Мягкие шипящие – результаты первой палатализации – перед гласным [a] также являлись фонемами.

Можно представить позднепраславянский консонантизм в следующем

виде:

3 К.В. Горшкова считает сложные звуки сочетанием фонем – фрикативной и аффрикаты, в этом случае аффриката <d’ž’> оказывается позиционно связанной, так как всегда оказывается после <ž’>

18

|

место об |

губные |

|

|

язычные |

|

|

|

разова |

|

переднеязычные |

сред |

заднеяз |

||

|

|

|

|

||||

|

способ |

|

зубные |

небно- |

передненебные |

неяз |

ычные |

|

|

|

зубные |

|

ычн |

|

|

образования |

|

|

|

|

ые |

|

|

фрикативные |

<w> |

<z> <s> |

<z’> <s’> |

<ž’> <š’> |

<j> |

<h> |

|

смычные |

<b> <p> |

<d> <t> |

|

|

|

<g> <k> |

|

аффрикаты |

|

<с’> |

<č’> |

|

|

|

|

сложные |

|

|

|

<ž’d’ž> <š’t’š’> |

|

|

|

|

носов |

<m> |

<n> |

|

<n’> |

|

|

смычн |

ые |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

о- |

боков |

|

<l> |

|

<l’> |

|

|

прохо |

ые |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

дные |

дрожа |

|

<r> |

|

<r’> |

|

|

|

щие |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Общевосточнославянские фонетические особенности

Фонетические особенности, выделявшие восточнославянские диалекты в составе позднего праславянского языка, лежат в сфере результатов изменений гласных с плавными согласными, результатов взаимодействия некоторых согласных с [j] и гласных переднего ряда, явлений начала слова.

Специфическим в восточнославянском диалекте было устранение закрытых слогов в сочетаниях *tort, *tolt, *tert, *telt. Считается, что плавный в таких сочетаниях был долгим у восточных и западных славян (кроме чехов и словаков), и утрата закрытости слога происходила за счет утраты долготы плавным и появления нового гласного после него. Схематически это выглядит так: *to-rt > to-rot > torot; *to-lt > to-lot > tolot; * te-rt > te-ret > teret.

Появившиеся полногласные сочетания сохранились у восточных славян, в западнославянских диалектах гласный перед плавным согласным был утрачен, т.е. возникли сочетания типа *trot. Из курса старославянского языка известно, что южнославянские диалекты (а также чешский и словацкий) получили новые неполногласные сочетания [ra], [la], [rě], [lě].

Отдельно нужно сказать об изменении в восточнославянских диалектах сочетания *el между согласными. Еще в старых закрытых слогах [l] стал лабиовелярным. Это вызвало перемещение гласного в непереднюю зону образования и его лабиализацию. Образование вторичного гласного проходило уже после появления сочетания *ol: *telt > tolt > tolot > tolot.

Приведем примеры: |

|

|

|

*gordъ: др.-русск. (вост. сл.) городъ ст.-сл. градъ |

польск. gród |

||

*borti (sę): др.-русск. бороти с# |

ст.-сл. брати с# |

польск. bróć się |

|

*kolsъ: |

др.-русск. колосъ |

ст.-сл. класъ |

польск. kłos |

*bergъ: |

др.-русск. берегъ |

ст.-сл. брhгъ |

польск. brzeg |

19

*melko: др.-русск. молоко |

ст.-сл. млhко |

польск. mleko |

*pelnъ: др.-русск. полонъ |

ст.-сл. плhнъ |

польск. plon |

Если перед гласным в сочетании *el был заднеязычный согласный, то изменения были несколько иными. Согласный смягчался в результате первой палатализации, гласный [e] после смягченного согласного не мог переместиться в непереднюю зону образования поэтому возникало особое полногласное сочетание [elo]: *helmъ: др.-русск. шеломъ, ст.-сл. шлhмъ, др.- польск. szłom.

Результаты изменения начальных сочетаний *ort *olt также носили диалектный характер. У восточных славян они зависели от интонации. Если данные сочетания характеризовались восходящей (акутовой) интонацией, долгота была сосредоточена на гласном. Последнее наблюдалось во всех диалектах позднепраславянского языка, поэтому и изменения в этом случае происходили одинаково у всех славян: *órka: др.-русск (= ст.-сл.) рака, чеш. rakev, серб.-хорв. рака.

Под нисходящей (циркумфлексной) интонацией у восточных и западных славян в сочетаниях типа *ort гласный был кратким, поэтому он не подвергся удлинению, а только перестановке: *ôldiji: др.-русск. лодья, ст.-сл. ладии, чеш. lod’, словен. ládja; *orzum: др.-русск. розqмъ, ст.-сл. разqмъ, польск. rozum, болг. разум.

Отличались в разных славянских языковых группах рефлексы изменений плавных с редуцированными гласными. Таких сочетаний было два типа: а) редуцированный предшествовал плавному (*tъrt, *tъlt, *tьrt, *tьlt), причем в последнем сочетании гласный передвинулся в непереднюю зону под воздействием предшествующего лабиовелярного согласного: *tьlt > *tъlt; б) редуцированный следовал за плавным (*trъt, *tlъt, *trьt, *tlьt). Судьбу второго типа сочетаний целесообразно рассмотреть при описании процессов древнерусской эпохи.

Что касается сочетаний, в которых редуцированный предшествовал плавному, то в южнославянских диалектах на их месте появились слоговые плавные: *gъrdъ > gr°dъ, на письме – гръдъ, где буква ъ указывает на слоговость согласного. У восточных славян сохранились сочетания редуцированных с плавными: *gъrdъ > gъrdъ, на письме – гърдъ.

Считается, что первоначально в сочетаниях типа *tъrt слогообразующим был плавный. У южных славян в дальнейшем это привело к утрате редуцированного. Для восточнославянских диалектов возможно предполагать, что редуцированный гласный выступал в качестве слогообразующего элемента, а плавный сохранялся как неслоговой: *tъr°-t > *tъ°r-t. В этом случае следует признать, что в древнерусском языке, хотя и ограниченно, но все-таки были представлены закрытые слоги.

Однако можно допустить и иную интерпретацию, а именно что оба элемента в дифтонгическом сочетании носили слоговой характер. Тогда

20