Рентгенанатомия скелета (Логунова)

.pdfвисочными линиями, ограничивающими височные ямки. Височные ям ки, занимая нижнепередние отделы свода (их проекция на рис. 65 обозначена штрих-пунктиром), граничат уже с основанием черепа. В передненижнем отделе височные ямки глубокие (до 3 см), а в задневерхнем совсем плоские. Спереди и снизу их ограничивает скуловая дуга. В височных ямках прикрепляются височные мышцы. Наружная поверхность костей свода гладкая, покрыта надкостницей (перикраниум), которая плотно сращена с костями в области швов, соединяясь с ними рыхло на остальном протяжении и образуя тем самым в преде лах каждой кости поднадкостничные пространства.

Кости свода состоят из 2 тонких компактных пластинок — наруж ной и внутренней (внутренняя толще наружной), между которыми на ходится небольшая прослойка губчатого вещества, получившая назва ние диплоэ. Толщина костей свода составляет в среднем 5—8 мм, име ет большие индивидуальные колебания и неодинакова на его протяже нии. Наиболее толстыми являются средние отделы теменных костей соответственно их буграм и нижние отделы чешуи затылочной кости у затылочных бугров. На толщине костей сказываются возраст и выра женность рельефа внутренней поверхности свода.

Внутренняя поверхность свода покрыта твердой мозговой оболоч кой (dura mater), выполняющей роль надкостницы (эндокраниум). Внутри черепа твердая мозговая оболочка имеет несколько выростов: мозговой серп, или большой серповидный отросток, вдающийся между большими полушариями мозга, намет мозжечка, располагающийся между большими полушариями и мозжечком, серп мозжечка, или ма лый серповидный отросток, между полушариями мозжечка.

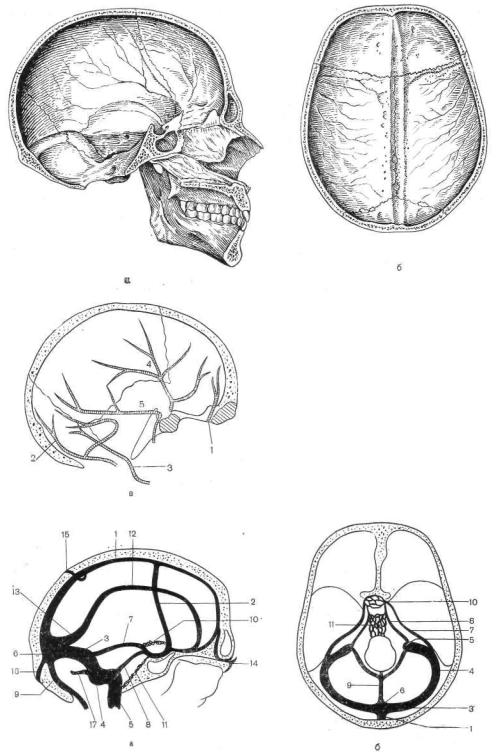

Внутренняя поверхность свода, обращенная в сторону мозга, не сет на себе отпечаток прилежащих к ней анатомических образований, что придает ей определенный рисунок (рис. 66, а, б). Так называемые пальцевые вдавления и мозговые возвышения (гребни), их разделяю щие, являются отпечатками мозговых борозд и извилин. Они распола гаются преимущественно в переднем отделе свода, в лобной и темен ных костях. В боковых отделах свода проходят борозды оболочечных артерий (и сопровождающих их вен), располагающихся непосредствен но на твердой мозговой оболочке (эпидурально) и питающие ее (рис. 66, в). Передние оболочечные артерии являются ветвями внутрен них сонных и распространяются на небольшом участке в переднем от деле свода (1). Оболочечные ветви затылочных артерий (2) и оболо чечные ветви позвоночных артерий (3) разветвляются в заднем отде ле черепа. Основную роль в питании твердой мозговой оболочки игра ют средние оболочечные артерии, которые являются ветвями наружных сонных и через остистые отверстия в больших крыльях клиновидной кости проникают в полость черепа, где делятся на передние (4) и зад ние (5) ветви. Гораздо большее отображение на внутренней поверхно сти свода дает венозная система черепа в виде борозд венозных си нусов твердой мозговой оболочки, каналов диплоических вен и ве нозных выпускников, а также ямок для ворсинок паутинной оболочки мозга.

Там, где твердая мозговая оболочка образует отростки, состоящие из удвоенного слоя ее (дупликатуры), между ними остаются простран ства — венозные синусы, соединяющиеся с системой внутренних ярем ных вен. Большая часть из них, располагаясь в основании отростков, непосредственно у поверхности костей, образует на них в разной сте-

133

Рис. 66. Внутренняя поверхность свода черепа.

а — сагиттальный |

распил; б — горизон |

тальный распил; |

в — оболочные арте |

рии (схема). |

|

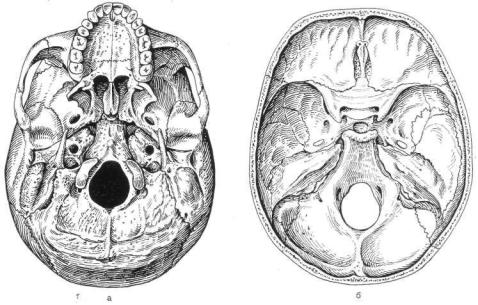

Рис. 67. Венозные синусы и выпускники (схема) (а, б).

пени выраженности борозды (костные ложа синусов). Всего в черепе 12 венозных синусов (рис. 67).

Верхний сагиттальный синус (1) располагается у основания боль шого серповидного отростка. Костная борозда для него идет на про тяжении всего свода черепа от петушьего гребня до внутреннего за тылочного бугра вдоль сагиттального шва. На уровне брегмы от нее отходят в стороны борозды теменно-клиновидных синусов (2), идущие позади венечного шва. Эти борозды непостоянные и часто односторон ние. У внутреннего затылочного бугра перпендикулярно сагиттальной борозде отходят борозды парного, самого крупного поперечного сину са (3), располагающиеся на границе свода и основания. Они, плавно закругляясь, переходят в борозды также парных сигмовидных синусов (4), продолжающиеся уже на основании черепа по внутренней поверх ности каменистой части височной кости до яремного отверстия (5):. На уровне внутреннего бугра затылочной кости образуется широкое соеди нение нескольких синусов — сток синусов (6) (confluens sinuum), кото

рый также имеет короткую и широкую борозду. |

Слабо выраженные |

|

борозды для парных верхних (7) |

и нижних (8) |

каменистых синусов, |

а также для затылочного синуса |

(который иногда бывает двойным или |

|

раздваивается, доходя до заднего края затылочного отверстия и огибая его, соединяется с сигмовидными синусами) (9) располагаются на осно вании черепа. На основании черепа в области турецкого седла распо лагаются пещеристый синус (венозное кольцо) (10) и базилярное ве нозное сплетение (11). Нижний сагиттальный синус (12), идущий по нижнему краю серповидного отростка, и прямой синус (13), соединя ющий его с верхним, находящиеся на расстоянии от поверхности ко стей, борозд на них не образуют.

На дне борозд венозных синусов в определенных местах располага ются отверстия в е н о з н ы х в ы п у с к н и к о в (эмиссарии), каналы которых прободают толщу черепных костей и открываются на наруж ной поверхности черепа. В них располагаются вены, соединяющие ве нозные синусы с наружной венозной сетью головы, системы наружных яремных вен. Насчитываются 4 выпускника: лобный, теменной, заты лочный и сосцевидный (последний на основании черепа). Они бывают как парные, так и односторонние и встречаются с различной частотой. Чаще всего отмечаются теменной и сосцевидный выпускники, значи тельно реже лобной и очень редко затылочный.

Л о б н ы й выпускник (14) (чаще односторонний) — длинный изогну тый канал, прободающий чешую лобной кости и открывающийся на ее передней поверхности над верхнеглазничным краем (реже на верхней стенке глазницы). Он соединяет переднюю часть верхнего сагитталь ного синуса с верхнеглазничной веной. Т е м е н н о й выпускник (15) бывает как односторонним, так и двусторонним. Это короткий прямой канал, прободающий несколько наискось толщу теменной кости в зад ней части чешуи парасагиттально, кпереди от ламбды. Он соединяет средний отдел верхнего сигмовидного синуса с поверхностной височ ной веной. З а т ы л о ч н ы й выпускник (16) (чаще односторонний) — длинный изогнутый канал, который располагается наискось в нижнем отделе чешуи затылочной кости, начинаясь в области внутреннего за тылочного бугра и заканчиваясь у мыщелка затылочной кости. Он сое диняет сток синусов с затылочными венами. С о с ц е в и д н ы й выпуск ник (17) (бывает как односторонним, так и двусторонним) — изогну тый канал, начинающийся в середине борозды сигмовидного синуса и

135

заканчивающийся снаружи у затылочно-сосцевидного шва; соединяет синус с затылочными венами.

Ширина и протяженность каналов венозных выпускников, как и их выраженность, с обеих сторон значительно варьируют.

На внутренней поверхности свода черепа, кроме пальцевых вдавлений, располагаются и углубления колбообразно расширенных выпя чиваний (ворсинки) паутинной оболочки мозга (пахионовых грануля ций), соединенные с подпаутинным пространством. Они проникают через твердую мозговую оболочку до поверхности внутренней пластин ки диплоэ, образуя на ней разных размеров и глубины ямки. Эти ямки разбросаны по всему своду, но большинство их располагается парасагиттально. Часто они концентрируются группами. Кроме ямок вор синок, парасагиттально располагаются непостоянные более крупные и плоские углубления, получившие также название боковых венозных ла кун. В них располагаются добавочные расширения сагиттального си нуса.

В толще диплоэ проходят многочисленные вены, которые залегают в костных каналах. Длина, ширина, направление и расположение диплоических каналов в правой и левой половине свода очень вариабель ны. Диплоические каналы открываются множеством отверстий как на наружной поверхности свода, так и на внутренней в глубине борозд венозных синусов и в ямках ворсинок, где происходит соединение с системой венозных синусов и через пахионовы грануляции — с подпау тинным пространством.

Таким образом, диплоические вены соединяются с наружными ве нами головы, с венозными синусами и через ямки ворсинок с подпау тинным пространством, являясь связующим звеном между интра- и экстракраниальной венозной сетью.

Основание черепа. Основание черепа образовано глазничными и но совой частями лобной кости, горизонтальной пластинкой решетчатой кости, телом и крыльями клиновидной кости, пирамидами, горизон тальными частями чешуи и сосцевидными отростками височных костей, телом, боковыми частями и нижней частью чешуи затылочной кости. Самая широкая часть основания — средний отдел, самая узкая — пе редний.

По своему строению основание черепа (рис. 68) значительно отли чается от свода. В нем имеется большое количество каналов и отвер стий, через которые из черепа выходят 12 пар черепных нервов и про ходят сосуды головного мозга, его оболочек и органов чувств. Раз лична и толщина костей его образующих. Наружная (нижняя) поверх ность основания черепа (см. рис. 68, а) неровная, с углублениями раз ной формы и размеров. В переднем отделе основание черепа закрыто лицевыми костями. В центре свободного заднего отдела располагается большое отверстие затылочной кости с затылочными мыщелками, по бокам мыщелков — наружные отверстия XII пары нервов и затылочно го венозного выпускника. Кзади от большого отверстия расположена поверхность затылочной кости, кпереди — тела затылочной и клино видной костей, по бокам — нижние поверхности пирамид. На последних имеются наружные отверстия сонных артерий и яремные отверстия. Книзу от пирамид отходят шиловидные отростки с отверстиями шилососцевидных каналов у основания. К пирамидам примыкают барабан

ные |

части со слуховыми проходами и сосцевидные отростки. Между |

ними |

располагаются каменисто-барабанная и барабанно-чешуйчатая |

136 |

|

Рис. 68. Основание черепа.

а — наружная поверхность; б — внутренняя поверхность.

щели. Здесь же находятся суставные ямки нижнечелюстного сустава. На внутренней поверхности основания черепа (см. рис. 68, б) раз личают 3 ямы — переднюю, среднюю и заднюю. Они имеют различные форму и рельеф и расположены на разном уровне по отношению к го ризонтальной плоскости. Выше всех находится самая плоская (перед няя) яма, ниже всех — самая глубокая (задняя). Клиновидная кость занимает центральное положение в основании черепа и в той или иной степени принимает участие в образовании всех трех черепных ям. Гра ница между передней и средней ямами проходит по задним краям кли новидной возвышенности и малых крыльев. Граница между средней и задней ямой проходит по спинке турецкого седла и верхним краям пи рамид. Передняя яма образована горизонтальной пластинкой решет чатой кости и клиновидным возвышением клиновидной кости, которые образуют ее центральную углубленную часть, а также глазничными отделами лобной кости и малыми крыльями клиновидной, составляю щими ее боковые более возвышенные части, на которых лежат лоб ные доли больших полушарий мозга. Через решетчатую пластинку вы ходит I пара нервов.

В средней яме также имеются центральная и боковые части. Цент ральная часть образована телом клиновидной кости с бороздой пере креста зрительных нервов и турецким седлом и возвышается над бо ковыми, значительно углубленными частями. Последние образованы большими крыльями клиновидной кости, базальными частями чешуи височных костей и передними поверхностями пирамид. В них распола гаются височные доли мозга. В средней черепной яме особенно много отверстий, через которые проходят нервы и сосуды. Через верхние глазничные щели между большими и малыми крыльями выходят III, IV и VI пары нервов и первая ветвь V пары. Через зрительные каналы

137

у основания малых крыльев выходит II пара нервов. Через круглые отверстия больших крыльев из черепа выходят вторые ветви V пары, через овальные — третьи ветви V пары, а через остистые — средние оболочечные артерии и вены. У верхушек пирамид располагаются от верстия внутренних сонных артерий и рваные отверстия, заполненные хрящом.

Задняя яма представляет собой большое одиночное углубление, образованное в основном затылочной костью, а также задними поверх ностями пирамид и задней частью тела клиновидной кости. Тело кли новидной кости от спинки турецкого седла вместе с основной частью затылочной кости образует блюменбахов скат, на котором распола гается стволовая часть головного мозга, а по бокам — полушария моз жечка. В заднем отделе ямы находится большое отверстие затылочной кости, через которое в полость черепа вступает спинной мозг, пере ходящий в продолговатый. На задних поверхностях пирамид распола гаются внутренние слуховые отверстия, ведущие в полость внутреннего уха. Через них выходят VIII пары черепных нервов. Между пирами дами и затылочной костью располагаются каменисто-затылочные син хондрозы. У их концов находятся яремные отверстия. Через них выхо дят IX, X и XI пары нервов и внутренние яремные вены. Здесь же вдоль пирамиды располагаются борозды верхнего и нижнего каменистых ве нозных синусов, а вдоль сосцевидного отростка — борозды сигмовид ного синуса. По краям затылочного отверстия проходят каналы для выхода XII пары нервов. Внутренний затылочный бугор и борозды по перечного синуса на затылочной кости являются верхней границей зад ней черепной ямы — местом, где основание черепа переходит в его свод.

Таким образом, передняя черепная яма сообщается с полостью носа, средняя — с полостью глазниц, а задняя — с полостями внутреннего уха и позвоночным каналом. Вся же внутренняя поверхность основания черепа является как бы слепком лежащего на нем головного мозга — лобных и височных долей больших полушарий, ствола мозга и полуша рий мозжечка.

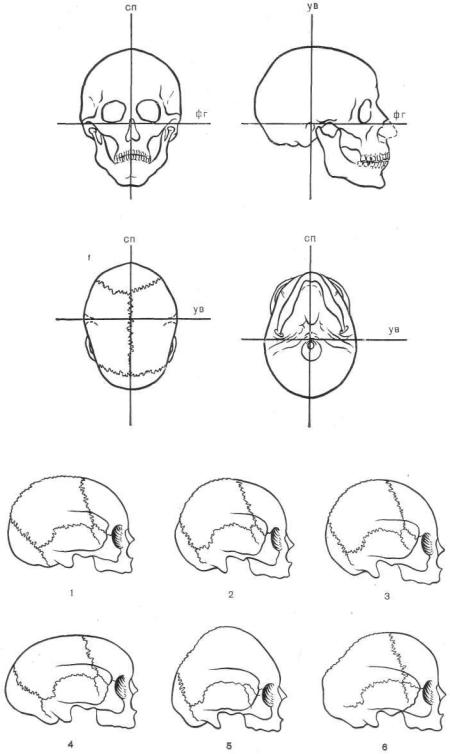

Общая форма мозгового черепа. Мозговой череп необычайно мно гообразен по форме и размерам. Измерения черепа (краниометрия) в описательной анатомии, антропологии и рентгеноанатомии основывают ся на соотношении размеров черепа в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через определенные анатомические точки че репа (рис. 69). Это сагиттальная, или срединная, плоскость, фронталь ная плоскость, или плоскость ушной вертикали, и горизонтальная — плоскость физиологической горизонтали. Сагиттальная плоскость (СП) проходит от сагиттального шва сверху вниз и делит череп на правую и левую половину. Фронтальная плоскость — ушная вертикаль (УВ) — проходит также сверху вниз по середине наружных и внутренних слу ховых проходов и делит череп на переднюю и заднюю (примерно рав ные) части. Она пересекает свод черепа позади брегмы (см. рис. 65). Горизонтальная плоскость — физиологическая горизонталь (ФГ) (уш- но-глазничная, глазоушная, немецкая, франкфуртская) — проходит че рез верхние края наружных слуховых проходов и нижние края глаз ниц. Это физиологическая плоскость, в которой располагается голова у вертикально стоящего и смотрящего вдаль человека.

В соответствии с этими плоскостями и производятся основные из мерения черепа. Его длина (продольный диаметр) измеряется по са-

138

Рис. 69. Основные плоскости черепа.

Рис. 70. Варианты формы черепа.

гиттальному сечению от глабеллы до затылочного бугра, ширина (по перечный диаметр) — во фронтальной плоскости между наиболее вы ступающими точками теменных бугров, высота — от переднего края затылочного отверстия (базион) до брегмы. Процентные соотношения этих размеров, которые называются индексами, или черепными показа телями, позволяют определить форму мозгового черепа.

Как и в общей конституции человека, черепа по форме принято де лить на три типа (рис. 70). По длиннотно-широтному показателю их делят на длинные (1) (долихоморфные — индекс 70—75), средние (2) (мезоморфные — индекс 75—80) и короткие (3) (брахиморфные — ин декс 80—85). В зависимости от длиннотно-высотного и широтно-высот- ного показателя также различают черепа следующих типов — низкие, средние и высокие, узкие, средние и широкие. Кроме того, различают черепа с преобладанием лобной области (фронтопетальные) или заты лочной (окципитопетальные). Измерение производят от ушной верти кали.

В определении формы мозгового черепа используются также гео метрические сравнения. Варианты формы мозгового черепа могут вы ражаться и в асимметрии его отдельных частей, что обусловливается неравномерным зарастанием отдельных черепных швов. При раннем зарастании одного из швов (в период формирования черепа) проис ходит компенсаторное усиление его роста вдоль этого шва, что обус ловливает характер деформации. Так, при раннем зарастании сагит тального шва череп компенсаторно увеличивается в длину (скафоцефалия или ультрадолихоцефалия) (4). При раннем зарастании венечного шва череп, наоборот, растет в высоту (акроцефалия) (5). То же про исходит при раннем зарастании ламбдовидного шва, причем в этом случае часто появляется ступенеобразный уступ (или вдавление) в области ламбды (батроцефалия) (6). Значительной степени деформа ции являются уже аномалиями, могут быть обусловлены разными при чинами и сопровождаться клиническими проявлениями.

ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП

Лицевой череп очень сложен по своему строению. Кости, составляю щие его, располагаются в 3 ряда, образуют как бы 3 дуги. Верхняя, са мая объемная и сложная по форме и количеству входящих в нее костей, неподвижно сращена с передней частью мозгового черепа. Сред

няя — это нижняя |

челюсть, |

подвижно соединенная суставами с осно |

|||

ванием |

черепа, |

а |

нижняя |

(наименьшая) |

представлена подъязычной |

костью, |

которая |

подвешена |

к основанию |

черепа длинными связками |

|

(рис. 71). В состав лицевого скелета входят 15 костей, из них 6. пар ных костей — верхнечелюстные (1), скуловые (2), носовые (3), небные

(4), слезные (5), нижние носовые раковины (6) и |

3 непарных — сош |

ник (7), нижняя челюсть (8) и подъязычная кость |

(9). Кроме того, в |

образовании лицевого скелета принимают участие |

кости мозгового — |

лобная, решетчатая и клиновидная. Они формируют 3 открытые на ружу полости — носовую, ротовую и парную глазничную, а также об разуют парные крылонебные и подвисочные ямки (см. рис. 79, б).

Лицевой череп в своем развитии значительно отличается от мозгового. Если мозговой череп возникает у конца спинной струны как замк нутая оболочка, окружающая быстро растущие мозговые пузыри го-

140

ловного мозга, то лицевой ске лет формируется у верхнего конца кишечной трубки, вок руг первичного ротового от верстия и глотки. Лицевой висцеральный череп в темпах развития значительно отстает от мозгового, который у чело века в отличие от низших поз воночных занимает доминиру ющее положение в черепе и превалирует над лицевым. У низших позвоночных висце ральный череп состоит из двух частей — жевательного аппа рата, относящегося к органам пищеварения, и жаберного ап парата, относящегося к орга нам дыхания. У человека, как и у всех млекопитающих, цен тральное место в висцераль ном черепе занимает жева тельный аппарат. Несмотря на то что человек никогда жаб рами не дышал, в эмбриональ ном периоде у него заклады

вается дериват жаберного ап Рис. 71. Кости лицевого черепа (вид сбоку). парата как отголосок дале

ких этапов эволюции видов. В дальнейшем он претерпевает очень боль шие видоизменения, из него формируются разные органы, не имеющие никакого отношения к дыхательной системе (вилочковая железа, неб ные миндалины, подчелюстные слюнные железы и др.). В черепе из

закладки |

жаберного |

аппарата |

формируются большая |

часть |

лицевого |

||

скелета и |

слуховые |

косточки, |

а также хрящи |

гортани |

(рис. |

72). |

|

На 2—3-й неделе |

развития |

эмбриона под |

мозговыми |

пузырьками |

|||

(см. рис. 72, а) у верхнего отверстия кишечной трубки |

(1) |

(ротовая |

|||||

Рис. 72. Развитие жаберного аппарата у эмбриона (схема).

141

бухта) на боковых стенках ее головного отдела (глотки) на каждой стороне закладывается по 5 (пятый мало выражен) глоточных карма нов, представляющих собой слепые мешковидные выпячивания с узки ми щелевидными отверстиями (входами) — жаберными щелями (2). Вдоль этих щелей образуются валикообразные скопления мезенхимальной ткани (3), которые начинают разрастаться в длину навстречу друг другу, формируя дуги, вскоре становящиеся хрящевыми. Сначала фор мируются 2 дуги впереди и сзади первого глоточного кармана — I и II висцеральные дуги, относящиеся филогенетически к жевательному ап парату: I дуга челюстная, или мандибулярная (4), II дуга — подъязыч ная, или гиоидная (5). Затем развиваются еще 5 пар (иногда меньше или больше) собственно жаберных дуг — дериватов жаберного дыха тельного аппарата.

В конце 2-го месяца глоточные карманы исчезают, остаются лишь первый карман, из которого формируются слуховая труба (начинаю щаяся от стенки глотки), барабанная полость с барабанной перепон кой, наружный слуховой проход и наружное ухо. I висцеральная дуга (см. рис. 72, б) — челюстная, лежащая впереди первого глоточного кар мана, быстро растет и разделяется на 2 отростка — верхнечелюстной (6), который носит название небно-квадратного хряща, и нижнечелюст ной (7) — меккелев хрящ, которые охватывают с боков и снизу отвер стия первичного рта. Передние концы нижнечелюстных отростков бы стро соединяются между собой, образуя хрящевую матрицу нижней челюсти, а их задние отделы служат основой для формирования 2 слу ховых косточек — наковальни и стремечка. Верхнечелюстные отростки, разрастаясь, не соединяются, и между ними по средней линии вклини вается носовой отросток мозгового черепа (8) (производное хрящевых носовых капсул) (см. рис. 61), ограничивающий первичный рот сверху. В последующем он делится на 3 части — среднюю (9) и боковые (пар ные) (10). Средняя часть принимает участие в формировании сошни ка, пластинок решетчатой кости и резцовых костей твердого неба. Боковые части формируют лабиринты решетчатых костей, носовые и слезные кости и нижние носовые раковины.

Верхнечелюстные отростки I висцеральной дуги (небно-квадратный хрящ) принимают участие в формировании парных костей верхнечелю стных, скуловых и небных. Из I пары висцеральных дуг формируются и мягкие части лица — нос, губы, мягкое небо и др. Из II пары висце ральных дуг развиваются подъязычная кость, ее малые рога, шилоподъязычная связка и шиловидный отросток височной кости, и из са мого проксимального отдела — III слуховая косточка (стремечко). Из I жаберной дуги развиваются большие рога и тело подъязычной кости, из, следующих жаберных дуг — щитовидный и другие хрящи гортани (рис. 73). Таким образом, висцеральные дуги вместе с носовым отрост ком и хрящевыми капсулами первичной закладки основания черепа формируют все костные полости лицевого скелета — носовую, ротовую

иглазничные.

Впроцессе развития элементы висцерального и жаберного аппа рата проходят перепончатую и хрящевую стадии. Кости, развивающие ся на их основе, окостеневают различным путем. Большая часть из них эндесмальные, так как центры окостенения возникают в перепончатой закладке или в мезенхимальных скоплениях вне хряща (около его по верхности), постепенно вытесняя и замещая хрящ (например, мекке лев хрящ). Эти кости получили название обкладочных. Кости, разви-

142