- •Новосибирский государственный

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Система автоматического контроля

- •1.1. Функциональная схема сак

- •1.2. Классификация контрольно-измерительных приборов

- •1.3. Характеристики измерительных приборов

- •1.4. Основные элементы сак

- •1.4.1. Измерительные преобразователи (датчики)

- •1.4.2. Датчики перемещений

- •1.4.3. Датчики температуры

- •1.4.4. Датчики давления

- •1.4.5. Датчики расхода

- •1.4.6. Индукционные расходомеры

- •1.4.7. Датчики уровня

- •1.5. Методы измерений и измерительные схемы

- •1.5.1. Понятие о методах измерения

- •1.5.2. Мостовые измерительные схемы

- •1.5.3. Компенсационные измерительные схемы

- •1.5.4. Дифференциальная измерительная схема

- •2. Система автоматического управления

- •2.1. Функциональная схема сау электроприводом

- •2.2. Аппараты автоматического управления и защиты электроприводов

- •2.2.1. Командоаппараты

- •Кнопки управления

- •Путевые и конечные выключатели

- •Ртутные контакты

- •2.2.2. Реле Общие сведения и классификация реле

- •Электрические реле

- •2.2.3. Контакторы и магнитные пускатели

- •2.2.4. Аппараты защиты электроприводов

- •Реле максимального тока

- •2.3. Электрические схемы управления

- •2.3.1. Электрические схемы и их начертание

- •2.3.2. Электрическая схема управления задвижкой

- •2.3.3. Электрическая схема управления

- •2.3.4. Электрическая схема управления подпиточными насосами

- •2.3.5. Электрическая схема управления электродвигателем дымососа

- •2.3.6. Электрическая схема управления дутьевым вентилятором

- •2.3.7. Электрическая схема управления электродвигателем насоса сетевой воды

- •2.4. Электронные устройства и приборы в системах тГиВ

- •2.4.1. Общие сведения

- •2.4.2. Полупроводниковые приборы

- •2.4.3. Выпрямители

- •2.4.4. Усилители

- •2.4.5. Логические элементы

- •2.5. Микропроцессорные системы

- •2.6. Микропроцессорное управление электроприводами

- •3. Система автоматического регулирования

- •3.1. Понятие об автоматическом регулировании.

- •3.2. Основные свойства объектов регулирования

- •3.3. Динамические звенья сар

- •3.4. Типовые звенья сар и их характеристики

- •3.5. Структурная схема сар

- •3.6. Устойчивость линейных сар

- •3.7. Оценка качества регулирования линейных систем

- •3.8. Автоматические регуляторы

- •3.8.1. Классификация и законы регулирования

- •3.8.2. Выбор типа регулятора

- •Заключение

- •Библиографический список

1.4.3. Датчики температуры

Б иметаллический

датчик температуры.

Действие

биметаллического датчика (рис. 1.7)

основано на различии температурных

коэффициентов расширения различных

металлов.

иметаллический

датчик температуры.

Действие

биметаллического датчика (рис. 1.7)

основано на различии температурных

коэффициентов расширения различных

металлов.

Р ис.

1.7. Принципиальная схема биметаллического

датчика температуры:1– пластина

из железа, меди или латуни;2 – сплав

железа с никелем – инвар (64 %Fe

+ 36 %Ni);3– неподвижный

контакт;4– регулировочный винт

ис.

1.7. Принципиальная схема биметаллического

датчика температуры:1– пластина

из железа, меди или латуни;2 – сплав

железа с никелем – инвар (64 %Fe

+ 36 %Ni);3– неподвижный

контакт;4– регулировочный винт

Коэффициент температурного расширения пластины 1 больше, чем пластины 2 в 10-20 раз. При нагреве биметаллическая полоса прогибается и контакт замыкается. Статическая характеристика датчика релейная. Датчики применяются для фиксации предельных значений температуры.

В системах вентиляции широко применяются датчики ДТКБ (датчик температуры камерный биметаллический). Датчики выпускаются в 16 модификациях и охватывают диапазон настройки температур от - 30 до + 35 оС.

Термочувствительные датчики (термосопротивления). Термосопротивления представляют собой датчик температуры, основанный на свойстве металлов или полупроводников изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры.

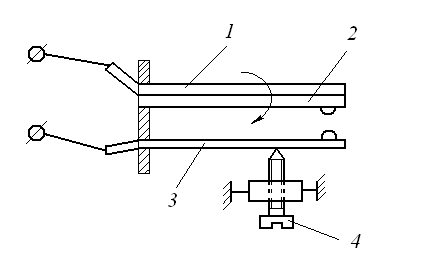

Конструкция термометра сопротивления приведена на рис. 1.8. Чувствительный элемент платинового термометра сопротивления выполняется в виде спирали из проволоки 1, помещенной в двух или четырехканальный керамический каркас 2. Защитная оболочка 3 чувствительного элемента уплотнена керамической втулкой 4. Выводы 5 чувствительного элемента проходят через изоляционную керамическую трубку 6. Все это находится в защитном чехле 7, установленном на объекте измерения с помощью штуцера 8. На конце защитного чехла располагается соединительная головка 9 термометра сопротивления. В головке находится изоляционная колодка 10 с винтами 11 для крепления выводов термометра и подключения соединительных проводов. В настоящее время для изготовления термометров сопротивления применяются следующие металлы: медь, платина и никель. Наибольшее применение нашли медные (ТСМ) и платиновые (ТСП) термометры сопротивления (табл. 1). Медь является дешевым материалом, который может быть высокой частоты. Сопротивление меди изменяется с температурой в диапазоне 10-200 оС практически линейно:

![]() ,

(1.7) где

,

(1.7) где

![]() и

и![]() – сопротивления термометра при

температуре

– сопротивления термометра при

температуре![]() и 0,оС;

и 0,оС;

![]() – температурный коэффициент сопротивления

медной проволоки,

– температурный коэффициент сопротивления

медной проволоки,![]()

Р ис.

1.8. Конструкция термометра сопротивления

ис.

1.8. Конструкция термометра сопротивления

Сопротивление платины имеет сложную нелинейную зависимость от температуры и для интервала температур от 0 до 600 оС может быть приближенно описано выражением

![]() (1.8)

(1.8)

Зависимость

![]() от

температуры

от

температуры![]() для каждого типа термопреобразователя

является стандартной и оценивается

статической (градуировочной) характеристикой

(градуировкой). Основные параметры

стандартных медных ТСМ и платиновых

ТСП термометров сопротивлений приведены

в табл. 1.1.

для каждого типа термопреобразователя

является стандартной и оценивается

статической (градуировочной) характеристикой

(градуировкой). Основные параметры

стандартных медных ТСМ и платиновых

ТСП термометров сопротивлений приведены

в табл. 1.1.

Таблица 1.1 Основные параметры стандартных медных ТСМ и платиновых ТСП термометров сопротивления

|

Тип термометра сопротивления |

Начальное сопротивле-ние при 0 оС, Ом |

Обозначение градуировки |

Пределы измерения, оС | |

|

от |

до | |||

|

ТСМ |

10 |

10М |

- 50 |

+ 200 |

|

// |

50 |

50М |

- 50 |

+ 200 |

|

// |

100 |

100М |

- 200 |

+ 200 |

|

ТСП |

1 |

1П |

0 |

+ 1100 |

|

// |

10 |

10П |

- 50 |

+ 1000 |

|

// |

50 |

50П |

- 260 |

+ 1000 |

|

// |

100 |

100П |

- 260 |

+ 1000 |

|

// |

500 |

500П |

- 260 |

+ 300 |

Для определенного типа моста термометр сопротивления выбирается по диапазону измеряемой температуры, градуировке прибора (градуировки прибора и термометра сопротивления должны совпадать) и конструктивных особенностей, зависящих от объекта, в котором измеряется температура.

Термоэлектрические датчики (термопары). Термопара является генераторным датчиком. Действие термопары основано на возникновении термоэлектродвижущей силы (термо-ЭДС) в цепи, состоящей из двух разнородных проводников при изменении температуры места их спая, когда температура свободных концов постоянная (явление Томсона).

Термопара представляет собой замкнутый контур, состоящий из двух разнородных проводников (термоэлектродов) А и Б – положительного и отрицательного (рис. 1.9). В точках соединения термоэлектродов возникает термо-ЭДС., значение которой зависит только от материала термоэлектродов и разности температур t1 и t0. Результирующее значение термо-ЭДС определяется по выражению

![]() ,

(1.9)

,

(1.9)

где

![]() –

термо-ЭДС в спае 1;

–

термо-ЭДС в спае 1;![]() –

термо-ЭДС в спае 2.

–

термо-ЭДС в спае 2.

Рис.

1.9. Схема соединения термопары и

потенциометра:

Рис.

1.9. Схема соединения термопары и

потенциометра:

А и Б – термоэлектроды; 1 – горячий спай; 2 – холодный спай; 3 – термоэлектродные провода; 4 – соединительные провода; 5 – измерительный прибор (потенциометр)

Если

температуру

![]() в

спае 2 поддерживать постоянной, то

в

спае 2 поддерживать постоянной, то![]() .

(1.10)

.

(1.10)

Конец 1 термопары (рис. 1.9) помещают в среду, температуру которой измеряют; его называют рабочим концом (горячим спаем). Концы 2 называют свободными концами (холодным спаем). Для правильной оценки температуры по шкале измерительного прибора свободные концы термопары «переносят» с помощью термоэлектродных проводов в место с более постоянной температурой. Термоэлектродные провода изготавливают из материалов, которые при соединении между собой развивают термо-ЭДС, одинаковую с термо-ЭДС термопары. Они фактически удлиняют термоэлектроды термопары.

Градуировка

термопар проводится при температуре

свободных концов![]() =

0 оС.

Наибольшее распространение имеют

термопары, указанные в табл. 1.2.

=

0 оС.

Наибольшее распространение имеют

термопары, указанные в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Основные параметры стандартных термопар

|

Материал термопар |

Обозначение |

Марка термоэлектродного провода |

Пределы измерения, оС | |

|

термо-пары |

градуи- ровки | |||

|

Платинородий-платина |

ТПП |

ПП |

П |

0 – 1600 |

|

Платинородий- платинородий |

ТПР |

ПР-30/6 |

– |

0 – 1800 |

|

Хромель-алюмель |

ТХА |

ХА |

М |

- 200 – +1300 |

|

Хромель-копель |

ТХК |

ХК |

ХК |

- 200 – +800 |

При автоматическом контроле температуры термопары работают с автоматическими потенциометрами типа КСП1 – КСП4. При этом градуировки термопар и потенциометров должны совпадать.