- •Глава I. Основы профилактики хирургической инфекции и организация

- •Глава 11. Фиксация животных 31

- •Глава III. Обезболивание 5|

- •Глава IV. Инъекции, вливания и пункции 67

- •Глава VII. Кастрация сельскохозяйственных животных 110

- •Глава VIII. Общие данные о хирургических болезнях, истодах их лечения н профилактики 132

- •Глава IX. Хирургическая инфекция я ее клиническое проявление 153

- •Глава X. Повреждения, или травмы 179

- •Глава XI. Омертвение, язвы, свищи и другие гнойно-некротические

- •Глава XV. Болгзии периферических мервоа 250

- •Глава XVI. Болезни в области 'олавы и шеи 256

- •Глава XVII. Болезни в области живота и прямой кишки 265

- •Глава xv11i. Болезни мочеполовых органов 275

- •Глава XIX. Диагностика болезней конечностей 281

- •Глава XX. Болезни мышц 286

- •Глава XXI. Болезни сухожилий и сухожильных алагалнщ 294

- •Глава XXII. Болезни слизистых сумок 302

- •Глава XXIII. Болезни суставов 308

- •Глава XXVIII. Профилактика болезней копыт. Уход за копытами,

- •Глава XXIX. Краткие анатомо-фнзноюгнчсские данные 05 органе зрения

- •Глава XXX. Болезни глаз 407

- •Глава 1

- •Глава II

- •Глава ill обезболивание

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава VI повязки

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава X

- •I обморожение

- •Глава XI

- •Глава XII опухоли

- •Глава XIII болезни кожи

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •Глава XVI

- •Глава XVII

- •Глава XVIII

- •Глава XIX

- •Глава XX болезни мышц

- •Глава XXI

- •Глава XXII

- •Глава XXIII болезни суставов

- •Глава XXV

- •Глава XXVI

- •Глава XXVII % болезни копыт

- •Глава XXVIII

- •Глава XXIX

- •Глава XXX болезни глаз

Оперативная

хирургия ОСНОВЫ

ПРОФИЛАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ

ИНФЕКЦИИ

И ОРГАНИЗАЦИЯ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ АНТИСЕПТИКА

И АСЕПТИКА

Историческая

справка.

До

середины

XIX

в. большое количество больных погибало

после хирургических операций в связи

с развитием а операционных ранах

гнойных, гнилостных и гангренозных

осложнений, причины которых были

неизвестны. Большинство ученых того

времени были убеждены, что раневые

осложнения возникают под влиянием

атмосферного воздуха н поэтому успешная

борьба с ними практически невозможна.

Н.

И. Пирогов одним из первых высказал

мысль, что заражение ран происходит

через руки, перевязочный материал,

белье н матрацы. Он осуществил ряд

организационных мероприятий в

госпиталях и добился этим снижения

послеоперационных осложнений. Для

лечения ран Н. И. Пирогов применял йод,

спирт н ляпис. Разгадка сущности

гниения и брожения в 1863 г. Л. Пастером

в области бактериологии позволила

английскому хирургу Д. Листеру обосновать

причины осложнений

ран н предложить в 1867 г. противогнилостный

метод борьбы с хирургической (раневой)

инфекцией. Этому методу дано название

антисептика (от греч.

anti

—

против,

septicus

—

гнилостный). В качестве средства для

уничтожения

блкгернй

Д. Листер избрал карболовую кислоту,

растворами которой насыщался

воздух

в операционной, обрабатывали операционное

поле, руки хирурга, инструменты,

материалы для швов, а также повязки,

накладываемые на рану.

Метод

борьбы с раневой инфекцией посредством

химичесхнх средств вначале

широко

применяли во всех странах. Однако вскоре

были выявлены существенные

его

недостатки (раздражающее действие

карболовой кислоты на рану, кожу н др.)

и

обнаружена невозможность полного

уничтожения микробов в ране.

Немецкие

ученые Э. Бергман, Шнммельбуш и русские

ученые М. С. Субботин

(1858

г.) и М. Я. Преображенский разработали

принципы безгнилостного метода

борьбы

с раневой инфекцией, который назвали

асептика (от греч. а — отрицание,

septicus

—

гнилостный).

Этот метод заключается в том, что во

время операции стремятся предупредить

попадание микроорганизмов в раму. Для

этого все

предметы,

соприкасающиеся с раневой поверхностью

(инструменты, шовный н перевязочный

материалы, операционное белье и др.),

предварительно обрабатывают

высокой

температурой.

С

появлением безгнилостного метода

борьбы с раневой инфекцией его сторонники

полагали, что

асептика

полностью заменит антисептику. Однако

вскоре выяснилось, что ни асептика,

ни антисептика, если пользоваться ими

го отдельности, не

обеспечивают

лечебного эффекта.

В

современной хирургии борьба с раневой

инфекцией осуществляется асеп-

тико-антнсептичесхим

методом. Сочетание асептики с антисептикой

позволяет предотвращать проникновение

микробов в рану и вести борьбу с ними

в ране и в самом организме.

Применению

комбинированного метода для борьбы с

раневой инфекцией во

многом

способствовало открытие более совершенных

антисептических средств,

т.

е. таких, которые губительно действуют

на микробов н не оказывают вредного

влияния

на

тканн

и организм в целом, повышают его защитные

свойства.

13Глава 1

Антисептика.

Пол антисептикой понимают комплекс

профилактических и лечебных

мероприятий, направленных на борьбу с

микроорганизмами в ране, устранение

интоксикации организма, вызванной

микробным заражением ран, и повышение

защитных сил организма.

Различают

четыре вида антисептики: механическую,

физическую,

химическую

и биологическую.

Механическая

антисептика.

Этот вид антисептики занимает основное

место в профилактике раневой инфекции.

Механическая антисептика заключается

в удалении из раны попавших в нее

микробов, сгустков крови, инородных

тел, всех мертвых н инфицированных

тканей чисто механическим путем,

посредством первичной хирургической

обработки ран Наиболее благоприятные

результаты

получаются

при обработке свежих ран в первые часы

после ранения.

Физическая

антисептика.

Сущность этого вида антисептики

заключается а применении средств и

приемов, создающих в ране неблагоприятные

условия для развития бактерий и

уменьшающих

всасывание

из раны токсинов н продуктов распада

тканей. Физическая антисептика

направлена на применение высушивающих

рану

порошков,

открытого способа лечения ран,

благоприятствующего

высушиванию

нх воздухом, отсасывающей повязки и

повязок с гипертоническими растворами

(5 или 10%-ные растворы натрия хлорида,

сахара и др.), которые, изменяя осмотическое

давление в тканях, способствуют

оттоку выделений из раны в повязку или

наружу.

Химическая

антисептика

основывается на использовании некоторых

органических и неорганических химических

веществ, которые

или

убивают бактерии в ране (бактерицидное

действие), или замедляют их развитие

и размножение (бактерностатическое

действие),

создавая

благоприятные условия для борьбы

организма с проникшими в него

микробами. К химическим антисептическим

средствам

относят

вещества, применяемые для лечения ран,

обработки операционного поля и рук

хирурга, а также для стерилизации

инструментов н предметов, необходимых

для операции.

Биологическая

антисептика.

При этом виде антисептики для

предупреждения

развития бактерий в ранах и лечения

больных животных применяют антибиотики

и другие средства растительного

или

животного происхождения (бактериофаги,

чужеродный белок,

желудочный

сок, растительные соки, фитонциды и

др.), а также препараты, повышающие

иммунобиологические силы организма

(специфические сыворотки, вакцины).

В

зависимости от способа применения

антисептиков раэлнчают

поверхностную

н глубокую антисептику.

Поверхностная

антисептика

—

это

такой способ борьбы с микроорганизмами

в ранах, при котором антисептические

средства применяют на поверхность

раны (промывание, орошение, припудривание,

смазыванне

и др.).

Глубокая антисептика —

способ

борьбы с микроорганизмами, когда

лекарственные препараты вводят

парентерально, внутривенно,

внутриартериалыш, а также в ткани путем

14

инфильтрации

их растворами антисептиков вокруг раны

или воспалительного очага (местная

глубокая антисептика).

Асептика

— способ предупреждения попадания

микробов в рану путем уничтожения

их на всех предметах, соприкасающихся

о

раной

(на инструментах, на руках хирурга,

перевязочном материале, операционном

белье и др.), физическими и химическими

средствами.

В

зависимости от того, откуда микробы

попадают в рану, различают два

источника заражения ран: экзогенный и

эндогенный.

Экзогенное

заражение

когда микробы попадают в рану различными

путями из внешней среды: из воздуха

(воздушный или пылевой путь заражения);

из ротовой полости и дыхательных путей

хирурга и его помощников при разговоре

и кашле (капельный путь заражения);

с рук хирурга и предметов, соприкасающихся

с раной

(контактный

путь заражения); с предметов, оставляемых

в ране,

как,

например-, шовный материал, тампоны,

дренажи н т. п (имплан-

тационный

путь заражении).

Эндогенное

заражение

— когда микробы попадают в рану

непосредственно во время операции

из очагов, имеющихся в тканях оперируемого

участка тела, или заносятся в рану с

кровью (гематогенный путь) или лимфой

(лимфогенный путь), с кожного покрова,

слизистых оболочек, из кишечника и

дыхательных путей больного животного.

Учитывая

многообразные пути заражения ран,

ветеринарный

специалист

в своей практической работе должен

строго соблюдать

основное

требование асептики: все, что приходит

в соприкосновение

с

поверхностью раны, должно быть свободно

от бактерий. Для

профилактики заражения ран контактным

и имплантацион-

ным

путями решающее значение имеют:

стерилизация перевязочного

материала,

операционного белья, инструментов и

материалов для

швов;

подготовка рук хирурга и дезинфекция

операционного поля.

Предупреждение

воздушной и капельной инфекции

достигается соответствующей

организацией хирургической работы в

операционной,

перевязочной

и непосредственно на животноводческих

фермах совхозов и колхозов. ОРГАНИЗАЦИЯ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Для

хирургической работы в ветеринарных

республиканских

и

областных поликлиниках, клиниках

институтов и техникумов оборудуют

операционную, перевязочную и стационар

для содержания

животных.

В лечебных учреждениях, не имеющих

отдельных помещений для операционной

и перевязочной, необходимую хирургическую

помощь больным животным оказывают в

одной комнате —

манеже.

Операционная

иее

оборудование. Операционная должна быть

светлой.

Стены ее выкладывают изразцовыми

плитками или красят

масляной

краской в белый, голубой или зелоновато-серый

цвет.

В

крайнем случае стены и потолок можно

побелить известью. Пол

15

Рис

I. Операционная и ее оборудование.

лучше

делать асфальтовый или цементный с

люком дли стока жидкости.

В

операционной не должно быть ничего

лишнего. Оборудование ее состоит из

следующих предметов (рис. 1): операционных

столов для крупных и мелких животных,

одного-двух инструментальных столиков,

столика для медикаментов, подставок

для биксов с перевязочным материалом

и для таза или бутыли с дезинфицирующим

раствором, винтовых табуреток и

ведра или таза для использованного

перевязочного материала.

В

операционной необходимо постоянно

поддерживать чистоту ежедневной влажной

уборкой пола и панелей, обмыванием

дезинфицирующими растворами

операционного стола и другого

оборудовании. Окна, особенно при

ветреной погоде, должны быть закрыты.

Для проветривания операционную

обеспечивают вентиляторами, я при

отсутствии последних открывают окна

в часы уборки.

IP

Оперировать

животных лучше в определенные дни.

Вначале нужно производить асептические

операции, а к концу работы — гнойные.

В

операционную принято входить только

в халатах. Во время операции нельзя

допускать хождений и разговоров. Хирург

и его помощники непосредственно перед

операцией должны надеть стерильные

халаты, колпачки и маски. Колпачок

предупреждает попадание в рану

капель пота, волос и перхоти, а маска —

капель нз ротовой и носовой полостей

при кашле. iMacKy

размером

15x18 см с двумя парами завязок длиной 40

см изготовляют из нескольких слоев

гигроскопической марли

Рядом

с операционной желательно иметь одну

или две сообщающиеся с ней комнаты.

Одну из них используют для обработки

рук и хранения инструментов, а вторую

предназначают для стерилизации

материалов, необходимых при операции.

Для

проведения квалифицированной

лечебно-профилактической работы при

хирургических и других незаразных

болезнях в каждом совхозе и колхозе,

где имеется свои ветеринарная служба,

необходимо иметь ветеринарную

лечебницу с операционной, манежем для

приема больных животных, стационаром

и аптекой, а на животноводческих

фермах — ветеринарные пункты или

амбулатории.

Массовые

операции чаще всего приходится выполнять

непосредственно на животноводческих

фермах. В этом случае под операционную

обычно приспосаблнпают отдельный

станок или помещение. Их нужно тщательно

очистить, помыть и продезинфицировать.

В хорошую безветренную погоду можно

оперировать на открытом воздухе. Для

этого нужно выбирать ровную лужайку с

хорошим травостоем, вдали от скотных

дворов, навозных куч и дорог. В таких

условиях лучше оперировать животных

рано утром, когда нет пыли.

Перевязочная.

Для перевязки ран и лечения больных

животных в послеоперационном периоде

при ветеринарных лечебницах и клиниках

оборудуют специальную комнату —

перевязочную. Она должна быть светлой,

с легко моющимися полом и стенами.

Оборудование перевязочной состоит из

следующих предметов: станка типа

параллельных брусьев для фиксации

крупных животных, стола для приема

мелких животных, столика для инструментов,

подставки для биксов с перевязочным

материалом, педального умывальника,

таза (или урны) для использованного

материала, шкафа для инструментов

и медикаментов. В перевязочной должны

быть раковины или педальные умывальники

для мытья рук, щетки, мыло и полотенца.

Здесь же стерилизуют инструменты. В

перевязочной должна быть абсолютная

чистота.

Стационар.

В послеоперационном периоде животных

с хирургическими болезнями размещают

в стационаре, который обычно располагается

вблизи операционной, под одной крышей

с ней. В стационаре оборудуют станки

и несколько денников (станков со

сплошными стенами). В одном из станков

устанавливают поддерживающий аппарат

для животных, которые не могут

самостоятельно стоять. Проходы в

стационаре должны быть^даСюдиыьшг -не

иметь острых

v

;;

Л

И О •

К

* г

111785 \

3KJ!

V

\

' .

.

—

I

—•——■

углов

и

крутых

поворотов. У каждого денника и станка

вывешивают

табличку

с

кличкой

или номером животного н диагнозом, а

также

график

температуры, пульса и дыхания, который

заполняют ежедневно. За

каждым

животным необходимо закрепить ведро,

щетку

и

скребницу.

Помещение

стационара содержат в чистоте, регулярно

дезинфицируют. Животных с гнойными

процессами лучше размещать в

отдельных

секциях стационара или в денниках. Стационар

для мелких животных (собак, кошек)

оборудуют железными клетками. ПОДГОТОВКА

ЖИВОТНОГО К ОПЕРАЦИИ

Благоприятный

исход оперативного вмешательства

зависит не

только

от общего состояния животного, характера

(тяжести) болезни и качества выполнения

операции, но и от полноценности

предоперационной подготовки

животного.

В

комплекс мер по подготовке животного

к операции включают:

1)

всестороннее изучение больного животного

и ознакомление с эпизоотической

обстановкой хозяйства, из которого

доставлено животное на лечение; 2)

устранение сопутствующих болезней,

затрудняющих выполнение операции,

и применение средств, повышающих

защитные

силы у бального животного; 3) назначение

диеты, соответствующего режима

содержания и зоогнгиенического ухода

за животными (чистка кожного покрова,

частичное или полное обмывание

животного,

ррсчистка копыт и т. п.).

Выполняют

эти мероприятия с учетом общего состояния

больного животного, характера болезни

и тяжести предстоящей операции. В

тех случаях, когда общее состояние

животного хорошее и

операция

легкая, ограничиваются проведением

лишь некоторых из

указанных

мероприятий; при тяжелых операциях,

наличии сопутствующих болезней

применяют весь комплекс мер

предоперационной подготовки

животного.

Основным

условием правильной подготовки животного

к операции является всестороннее

изучение его. В этих целях проводят

полное

клиническое и лабораторное исследования

(анализ крови,

мочи,

фекалий). Они имеют целью выяснить, не

поражено ли животное заразной

болезнью, а также выявить возможные

нарушения работы сердца, легких,

кишечника и пр., своевременное

распознавание которых позволяет

предупредить осложнения, связанные с

проведением

операции.

На

основании результатов исследования

устанавливают показания и

противопоказания к операции, определяют

допустимость применил того илн иного

способа обезболивания, фиксации

животного.

При

обнаружении сопутствующих болезней,

затрудняющих выполнение операции,

проводит соответствующее лечение. Так,

при

наличии

в участке операции затеков гноя последний

предварительно удаляют, а образовавшиеся

затечные карманы, полости, свищевые

ходы промывают дезинфицирующими

растворами; при понн-

И

женной

свертываемости крови переливают

совместимую кровь; при

пониженной

сопротивляемости

организма стимулируют

его защитные силы путем усиленного

питания, тканевой терапии, переливания

крови, аутогомотерапии и пр. Чтобы

избежать возможных разрывов кишечника

и мочевого

пузыря,

животному

перед операцией, сопровождающейся

повалом

и

применением наркоза,

назначают

голодную диету

продолжительностью

от 6 до 24

ч и дают

только

воду. Непосредственно перед

операцией

опорожняют мочевой

пузырь

и прямую

кишку

С

этой целью

делают

5—10-мннутную

проводку животного или применяют

мочевой катетер и ставят клизму. СОДЕРЖАНИЕ

ЖИВОТНОГО ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ И УХОД ЗА НИМ

\

Промежуток

времени

с

момента окончания операции до

выздоровления

животного называется послеоперационным

периодом.

Правильное

содержание животных и хороший уход за

ними, особенно

в

первые 3—5 дней после операции, имеют

большое значение в профилактике

послеоперационных осложнений и течении

заболевания.

Недооценка

важности проведения послеоперационного

лечения животных и обеспечения их

надлежащим уходом

нередко

приводит к

тяжелым

осложнениям и гибели

животного.

После

операции животное

должно быть помещено в

чистый продезинфицированный

станок.

На

протяжении 2—3

ч

после операции, проводимой под наркомом,

давать корм животному не рекомендуется

ввиду возможной

закупорки

пищевода кормовыми массами. О этот

период за животными устанавливают

постоянное наблюдение (возможны

кровотечения, спадение повязки,

выпадение кишечника при кастрации н

другие

ранние осложнения).

В

дальнейшем принимают меры к предупреждению

разгрызания и

снятия повязки

и швов зубами или

лапами

(копытами). Для

этого лошадей и

крупный рогатый скот

коротко

привязывают к кормушке или ставят

на

растяжку. Мелким

животным

(собакам) надевают сетку с намордником,

а на лапы —

чулки

из плотной материи. Некоторые авторы

рекомендуют надевать

на

шею собак фанерный круг.

Слабых

крупных животных (лошадей,

крупный

рогатый скот),

которые

не могут длительное время стоить,

обеспечивают обильной

подстилкой.

Таких животных систематически, один-два

раза в

сутки,

переворачивают с боку на бок, так как

у них при длительном лежании

в

одном положении могут

образоваться

пролежни. Для предупреждения

пролежней

также можно использовать

подвесные поддерживающие

аппараты или станочные типа параллельных

брусьев.

Выздоравливающим

животным назначают ежедневно проводки

или

прогулки. Активные движения способствуют

нормальной

деятельности

органов пищеварения

и кровообращения н оказывают благоприятное

влияние на течение

болезни.

19

Особое

внимание обращают на кормленне животных

в послеоперационном периоде. В

зависимости от характера и тяжести

течения

болезни

им назначают лечебную диету путем

соответствующего подбора кормов,

установления рационального режима

кормления. Вопросы диетотерапии

рассматриваются в курсе «Внутренние

незаразные болезни».

ЛАБОРАТОРНАЯ

РАБОТА N5 I

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ

МАТЕРИАЛ

ИЕГО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Знание.

Приобрести практические навыки по

изготовлению салфеток, компрессов,

лонгетоа, тампонов, турунд, бинтов,

ватных шариков и палочек с ватой; освоить

порядок укладки перевязочного материала

в бнксы к методику стерилизации его

в автоклаве, утюжением и кипячением.

Подготовка

перевязочного материала и хирургического

белья к

стерилизации.

Перевязочный материалу (марля, вата,

лигнин, целлофан и др.) к стерилизации

готовят на столе, покрытом чистой,

проутюженной

простыней. Лица, приготовляющие

перевязочный материал, должны

тщательно вымыть руки теплой водой с

мылом.

Из

марли готовят компрессы, салфетки,

косынки, лонгеты и

другие

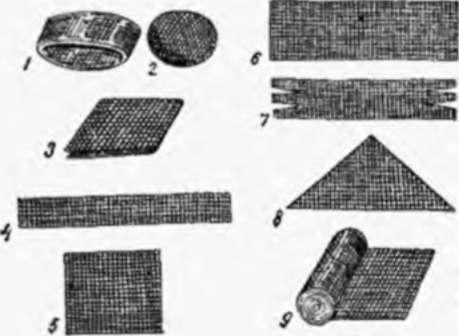

формы перевязочного материала (рис.

2).

Компреес

представляет собой кусок марли или

другой ткани, сложенный в четыре

слоя в форме четырехугольника размером

25 X

X

100 см1,

с завернутыми внутрь краями.

Салфетка

—

это

квадратный или прямоугольной формы

кусок

марли.

Салфсткн бывают

Юх 16

см,

20 x 50

см и больших размеров.

При

изготовлении салфеток края марли с

каждой стороны загибают

внутрь

на 1,5—2 см, а затем вссь кусок марли

складывают по длине

два

раза.

Косынка

представляет собой кусок марли

треугольной формы,

основание

ее имеет длину 180 см, а высота равна 65

см.

Лонгет

— широкая лента прямоугольной формы

из марли, полотна или бязи.

Праща

— это лонгет, концы которого разрезаны

в продольном

направлении

на две-три тесьмы.

Рис.

2. Формы применения перевязочного

материала:

/

— ТАМПОН итмшнп»*: I —

шар»

мтпо -марлмип, 1 — ком- nptcc

иарлслыЛ.

4 —

дренаж. I

— САлЬгт*»-, 6 — Ломгет, 1 —

праща:

в

— носинк*.

9 —

бикг.

20

Тампон

марлевый

— четырехугольной формы кусок марли

раз

мером

10x10 см, свернутый в виде конверта.

Тампон

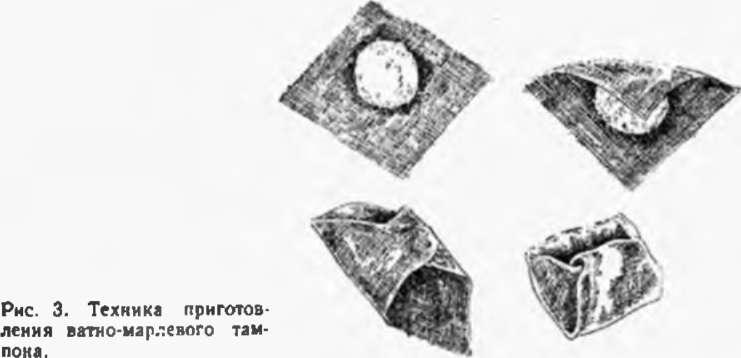

ватно-марлевый

— разрыхленный комочек ваты, вложенный

в конверт из марлевой салфетки (рис.

3).

Турунда

марлевая,

сложенная вдвое — вчетверо,— длинная

полоска марли шириной 5—7 с.ч, с

завернутыми внутрь краями. Применяют

ее для дренирования ран.

Бинт

представляет собой скатанную в виде

валика ленту марли

шириной

от 5 до 15 см и длиной от 5 до 10 м. При

изготовлении бинтов своими силами

кусок марли туго наматывают во всю

ширину

на

ровный металлический или деревянный

стержень, который затем

извлекают,

а марлевый валик разрезают на бинты.

Промышленностью

выпускаются стерилизованные бинты,

вата,

марлевые

салфетки и ватно-марлевые тампоны в

непроницаемой

для

воздуха и влаги упаковке. Если целость

фабричной упаковки

не

нарушена, то материал считается

стерильным и годным к употреблению.

При нарушении упаковки его стерилизуют

в автоклаве.

Стерилизация

перевязочного материала н операционного

белья.

Операционное

белье (халаты, колпачки, маски, простыни,

полотенца) перед стерилизацией

проверяют на чистоту и целость, на

наличие на нем завязок, пуговиц и т.

д.

Перевязочный

материал н операционное белье стерилизуют

в

автоклаве

(паром под давлением), утюжением или

кипячением.

Стерилизация

в автоклаве.

Подготовленный для стерилизации

перевязочный

материал складывают неплотно в

металлические коробки, или биксы

(рис. 4), в определенном порядке. При

небольшом

расходе

тампонов, салфеток, шариков н других

материалов их лучше

предварительно

завернуть по 5—10 шт. в отдельные пакеты

из бумаги, марли или поместить в

полотняные мешочки. Иногда бикс

разделяют картонными перегородками

на ячейки для каждого вида

материала.

В

бнкс, предназначенный для стерилизации

операционного белья,

вначале

кладут запасные полотенца, а затем

остальное белье в та

21

кой

последовательности: простыни,

маски,

колпачки,

халаты и полотенца, предназна-

чаемые

для использования при обработке

рук.

Перед

помещением в автоклав бикса от-

крывают

сетчатые отверстия, имеющиеся

на

его боковых стенках. При отсутствии

бикса

материал стерилизуют в проволоч-

ных

каркасах, обшитых тканью

При

стерилизации в автоклаве (рис. 5)

соблюдают

следующий порядок работы.

Через

воронку наливают горячую воду до

уровня,

обозначенного на кожухе автокла-

ва,

или до заполнения водомерной трубки

на

*/t

высоты.

Поместив в автоклав за-

ряженные

биксы, плотно закрывают его

крышку

винтами и ставят баланс предохра-

на

1,5—2 кгс/см'. Затем закрывают все

краны,

кроме пароотводного и крана водомерного

стекла. После

этого

начинают нагревать воду в автоклаве

(трехгорелочным приму-

сом,

газовой горелкой или электроплиткой).

При

появлении нз пароотводного крана

равномерной струйки

сухого

пара кран закрывают.

Когда

давление в автоклаве достигнет 100 кПа,

через пароотвод-

ный

кран выпускают весь пар вместе с

остатками воздуха. После

этого,

закрыв пароотводный кран, доводят

давление в автоклаве

до

определенной величины.

Срок

стерилизации зависит от давления в

автоклаве. Так, на-

пример,

при давлении, равном I кгс/см1,

продолжительность сте-

рилизации

1 ч; при 1,5 кгс/см" —

30(45)

мин; при 2 кгс/см*—

20(30)

мин. При давлении 1,5 кгс/см' температура

в автоклаве рав-

на

126°С, а при 2 кгс/см' — 134"С. Наиболее

удобно стерилизо-

вать

перевязочные материалы при

давлении

в автоклаве 1,5—2 кгс/см1.

Время

стерилизации отсчитывают от

момента,

когда давление достигает

указанного

уровня.

Во

время стерилизации нужно

следить

за уровнем воды н давлени-

ем

в автоклаве, а также за работой

предохранительного

клапана, так как

при

неисправности его возможен

взрыв

автоклава.

Рис.

4. Бикс.

нительного

клапана

Рис.

S.

Схема

устройства автоклава:

/

— воронка для наливания поды; 2 — кран:

3 —

водомерное стекло:

4

— кран дли выпуска поды;

6

—

кран для выпуска пара;

6

— термометр:

7 —

болты

крышки автоклава:

в

— нанометр:

9 —

пре-

дохранительный клапан.

22

После

истечения срока стерилизации прекращают

подогрев автоклава и выпускают пар

через резиновую трубку, один конец

которой надет на пароотводный кран,

а второй опушен в ведро с холодной

водой Такой спуск пара предохраняет

стернлизацнонную от сырости. Когда пар

перестанет выходить и стрелка манометра

снизится до нуля, отвинчивают н открывают

крышку автоклава.

Чтобы

избежать возможности ожога при открывании

автоклава, нужно стать с противоположной

стороны от свободного края его крышки

и открывать ее на себя.

Биксы

вынимают из автоклава после того, как

будут закрыты в их стенках отверстия;

иногда для просушки стерилизуемого

материала биксы оставляют в автоклаве

на 20—30 мин.

Надежность

стерилизации контролируют химически

чистой серой, точка плавления которой

равна 117°С. Для этого в середину бикса

перед стерилизацией помещают пробирку

с порошкообразной серой. Если после

стерилизации сера превратится в

гомогенную массу (расплавится), это

указывает на то, что стерилизуемый

материал подвергся воздействию

температуры не ниже 117°С и является

стерильным.

Стерилизация

утюжением.

Это простейший способ обеззараживания

операционного белья и перевязочного

материала (марли, салфеток, пластов

ваты и др.). Применяют его как вынужденную

меру при отсутствии автоклава.

Стерилизацию

утюжением проводят на столе, покрытом

тщательно проглаженной и сложенной

вдвое или втрое простыней. Материал

раскладывают нетолстым слоем (1,5—2 см),

обрызгивают водой и проглаживают с

обеих сторон утюгом, передвигая его со

скоростью не более 50 см в минуту. По

одному и тому же месту проводят утюгом

2—3 раза. Проутюженный материал укладывают

стерильным корнцангом в стерильный

бикс илн завертывают в простыню.

Стерилизация

кипячением.

Материал, подлежащий стерилизации,

заворачивают в марлевую салфетку,

укладывают в стерилизатор илн другую

посуду и заливают водой или раствором

этакрнди- на лактата (1 : 1000). Воду (раствор)

нагревают любым нагревательным

прибором (примус, газовая горелка и

др.). Стерилизуют в воде 2 ч, в растворе

этакрндина лактата — 1 ч с момента

закипания. После окончания стерилизации

сливают воду, охлажденный перевязочный

материал отжимают продезинфицированными

руками и укладывают в ту же посуду, в

которой его стерилизовали.

Этот

способ стерилизации применяют

сравнительно редко, так как перевязочный

материал после такой стерилизации

остается влажным, что резко снижает

его всасывающую способность.

лабораторная

работа n«

2

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ШВОВ

Задание.

Освоить меюдику стерилизации

металлического инструмента, стеклянных

и резиноных предметов кипячением и

антисептическими средствами, ознакомиться

с материалом для швов (шелк, кетгут,

металлические скобки и др.) и способами

их стерилизации.

23

gs «л Рис.

6. Стерилизаторы:

.

is

I

—

простоя

<• разобранном «НДС); 3 —

мектрич!-

.

^ скнй.

^jgy—.-'x^':-.' Стерилизация

инструментов. Мож-

' *

' ~ но

стерилизовать их кипячением (ос-

7Г, новной

способ), обжиганием (фламби-

t рование)

и антисептическими раство-

^^ рами

(химическая обработка).

Перед

стерилизацией инструмен-

ты

протирают, удаляя с них вазе-

__

_ лин, и проверяют их исправность.

* Инъекционные

иглы после удаления

смазки

промывают эфиром или спир-

том.

Сложные инструменты (ножни-

цы,

иглодержатели, гемостатнческне

пинцеты

и др.) стерилизуют полу-

раскрытыми

или в разобранном виде.

Режущие

и колющие инструменты (скальпели, иглы

и пр.) обвер-

тывают

марлей для предохранения от затупления.

Стерилизация

кипячением.

Инструменты помещают в простой

стерилизатор,

подогревают его любым источником тепла

(примус,

газовая

плита, электроплитка и т. д.), или в

электрический (рис. 6).

При

отсутствии стерилизатора используют

любую эмалированную

посуду

с крышкой.

Стерилизатор

представляет собой продолговатую

металличе-

скую

коробку с крышкой и вставной сеткой с

ручками, за которые

ее

удерживают крючками при извлечении

инструментов из кипящей

воды.

При

работе с электрическими стерилизаторами

следят за исправ-

ностью

проводов, штепсельной вилки и розетки,

а также не допуска-

ют

затекания воды в нагревательный элемент.

Стерилизатор ставят

на

огнеупорный материал.

В

стерилизатор наливают необходимое

количество воды (инстру-

менты

должны быть покрыты полностью) и

добавляют 0,25% натрия

гидроокиси

илн 2% натрия карбоната. Указанные

растворы щело-

чей,

осаждая углекислые соли кальция и

магния, предохраняют

инструменты

от ржавчины. Раствор доводят до кипения

и через 3—

5

мин с момента его закипания в стерилизатор

погружают сетку

с

предварительно разложенными на ней

инструментами. В холод-

ную

воду инструмент класть нельзя, так как

выделяющийся при на-

гревании

ее кислород быстро окисляет металл.

Инструменты

стерилизуют 15—20 мин; время отсчитывают

от мо-

мента

закипания раствора после погружения

в него сетки с инстру-

ментами.

По истечении указанного срока сетку

извлекают из стери-

лизатора

и, как только стечет с инструментов

вода, их раскладывают

на

стерильном инструментальном столике,

тазике или оставляют в

стерилизаторе,

предварительно вылив из него воду.

Инструменты

после операции моют щеткой в проточной

воде,

24

кипятят

в 2%-иом растяоре натрия гндрокарбоната,

вытирают,

слегка

смазывают (только замок) вазелиновым

маслом и убирают

в

инструментальный шкаф. После асептических

операций инструменты кипятят 15 мин,

а после гнойных (вскрытие абсцессов,

флегмон

и

т. п.) —

30—45

мин. Инструменты, загрязненные анаэробными

микробами

(возбудители гачовон гангрены, столбняка,

некробацил-

леза

и др.), кипятят с небольшими перерывами

2—3

раза по 30 мин

(дробное

кнпячение).

Стеклянные

приборы (шприцы, мензурки, пробирки и

др.) стерилизуют отдельно от

металлических инструментов в

дистиллированной, дождевой или

прокипяченной воде без добавления

щелочей.

Шприцы

кипятят обязательно в разобранном

виде, так как они могут

лопнуть

вследствие разницы в коэффициенте

расширения при нагревании стеклянного

цилиндра и металлического поршня. Перед

кипячением

составные части шприца и другие

стеклянные предметы

предварительно

обвертывают марлей и опускают в еще не

нагретую

воду.

Стеклянные предметы стерилизуют 15 мин.

ШприцыЖанэ, кроме того, можно

стерилизовать в автоклаве.

Резиновые

предметы (катетеры, дренажи и др.) кипятят

в дистиллированной воле в течение

30 мин или в автоклаве.

Стерилизация

обжиганием.

Этим способом обычно обеззараживают

крупные инструменты (зубные щипцы,

акушерские костыли и

др.)

и эмалированную посуду (тазики под

инструменты и др.). Другие инструменты

стерилизуют обжиганием редко,

преимущественно при неотложных

операциях, когда нет времени для

кипячения.

Инструменты

кладут в эмалированный тазик илн

стерилизатор,

обливают

небольшим количеством (5—10 мл) спирта

и равномерно

обжигают.

Этот метод недостаточно надежен (в

замках и узких отверстиях могут

оставаться бактерии). Кроме того, при

обжигании сильно портятся инструменты,

особенно режущие.

Химическая

стерилизация.

Инструменты погружают в один из

следующих

антисептических растворов: ]) жидкость

Каретникова

(формалин

— 20 г, кислота карболовая —

3

г, натрия карбонат —

15

г, вода дистиллированная —

1000

мл) —

на

30 мин; 2) 3—5%-ный

раствор

кислоты карболовой — на 30—60 мин; 3)

раствор бактерицида 1 : 3000 — на 10 мин;

4) 1%-ный спиртовой раствор бриллиантового

зеленого на 15 мин; 5) 0,5%-ный спиртовой

раствор формалина; 6) раствор фурацилнна

1 : 5000; 7) 0,2—0,5%-ные растворы

хлоргексилина.

Химическую

стерилизацию инструментов применяют

в случаях,

когда

по каким-либо причинам нет возможности

прокипятить их

или

если они от кипячения портятся.

Оптические

инструменты (цистоскопы, ларингоскопы

и др.) стерилизуют погружением в

спирт на 10 мин, а затем переносят в

раствор основной цианистой ртути

(I : 1000) на 15 мин. Окуляры в химические

растворы погружать нельзя; их перед

пользованием протирают спиртом.

Разрабатывается

и испытывается методика стерилизации

инструментов и перевязочных материалов

ионизирующим излучением (гам-

га

ма-излучения

радиоактивных веществ —

кобальта-60,

незня-137 и

др.),

которое обладает выраженным антимикробным

действием.

Хранение

инструментов и уход за ними. После

операции инструменты моют теплой

водой и затем насухо вытирают. Загрязненные

гноем

инструменты моют и кипятят 30—40 мин в

3%-ном растворе

карболовой

кислоты (лизола). Инъекционные иглы

прочищают ман-

дренами

и промывают спирт эфиром. Высушенные

инструменты хранят в специальных

шкафах в сухом помещении. Редко

употребляемые инструменты смазывают

тонким слоем вазелина.

Резиновые

предметы хранят в темном прохладном

месте, так как

под

действием солнечного света и воздуха

онн затвердевают. Затвердевшие

резиновые предметы погружают на 15 мин

в 5%-ный

теплый

раствор аммиака, а затем на такой же

срок в 5% ный водный

раствор

глицерина, после чего их высушивают и

хранят в темном

и

прохладном месте.

Материал

для швов и его стерилизация. Для швов

применяют

шелк,

льняные, хлопчатобумажные, капроновые

и лавсановые нитки, кетгут, металлические

скобки и проволоку, а при пластических

операциях

— конский волос.

Из

указанных шовных материалов чаще всего

используют крученые шелковые нитки.

Они бывают различной толщины, ее

обозначают на мотках номерами —

от

."Л

00

до 16 (чем больше номер, тем

толще

нить). Наиболее употребительные номера

шелка в ветеринарной практике № 1

—тонкий

(0,01 см), Л? 4 — средний (0,1 см) и

Л«

8 — толстый (0,14 см).

Стерилизация

шелка.

Вначале шелк наматывают на стеклянные

катушки,

палочки или на предметные стекла с

закругленными краями. Если шелк

загрязнен, то предварительно его моют

2—3 раза

в

теплой воде и высушивают стерильным

полотенцем. Предложено

несколько

способов стерилизации шелка. Наиболее

широкое распространение получили

следующие.

Способ

Садовского.

Шелк вначале опускают на 15 мин

в

0,5%-ный раствор аммиака, после чего

стерильным пинцетом переносят его

в 2%-ный раствор формалина на 65%-ном

спирте (формалин —

2

г, спирт этиловый 95%-ный —

68

г, вода дистиллированная — 32 мл), в

котором и хранят до употребления. При

этом способе обработки шелк сохраняет

прочность и приобретает антисептические

свойства (действие формалина), благодаря

чему ускоряется

заживление

ран.

Способ

Кохера.

Намотанный на стеклянные палочки или

предметные

стекла шелк погружают на 12 ч в эфир для

обезжиривания. Затем его переносят

на 12 ч в 70—80%-ный спирт. После извлечения

из спирта шелк помещают в эмалированную

посулу или фарфоровый тигель и

кипятят в растворе дихлорида ртути (1

: 1000)

в

течение 10 мин. Хранят шелк в банках с

притертой пробкой, наполненных

96%-ным спиртом.

Способ

Деница.

Шелк кипятят в течение 15 мин в растворе

дихлорида

ртути (1 : 1000). Хранят в 95%-ном спирте.

Перед исполь-

26

зованнем

шелк рекомендуется прокипятить в

растворе дихлорида

ртути

вторично.

При

стерилизации по способам Кохера и

Деница содержащиеся

в

шелке белки при кипячении соединяются

с днхлоридом ртути,

образуя

эльбуминат. Последний под влиянием

тканевой жидкости

постепенно

растворяется и дезинфицирует канал

шва, а также ускоряет инкапсуляцию

шелка. Однако кипячение в растворе

дихлорида

ртути

значительно снижает прочность шелка

Стерилизация

льняных и других ниток.

Льняные и хлопчатобумажные нитки

обеззараживают в автоклаве, что мало

влияет на их

прочность,

или обрабатывают так же, как и шелк.

Капроновые и

лавсановые

нитки стерилизуют кипячением в воде в

течение 20 мин.

Стерилизация

кетгута

Кетгут представляет собой различной

толщины

нитки, изготовляемые из серозного и

мышечного слоев кишок овец. В

зависимости от толщины кетгута различают

11

его номеров — от Л*9

ООО до № 8. В тканях кетгут рассасывается

через

2—3

нед. Кетгут не выдерживает высоких

температур, поэтому его

обрабатывают

антисептическими средствами. Перед

стерилизацией

кетгут

разрезают на куски не длиннее 1 м и

свертывают в колечки

или

наматывают на стеклянные катушки, после

чего стерилизуют

одним

из следующих способов.

Способ

Губарева.

Кетгут обезжиривают в бензине (эфире)

в течение 12 ч, затем просушивают и

погружают на 14 сут в банку

с

1—2%-ным спиртовым раствором йода (йод

кристаллический —

2

г, калия йодид — 3 г, глицерин — 4 г, спирт

этиловый — 100 г).

Хранят

его в таком же растворе, но в другой

банке.

Способ

К л а у л и с а. Кетгут после протирания

95%-ным

спиртом

погружают на 14 сут в раствор Луголя

(йод кристаллический — 1 г, калия

йодид — I г, вода дистиллированная —

100 мл).

Храпят

кетгут в 95%-ном спирте, который меняют

каждые 7—

10

дней.

СпособСадовского—Котылева.

Кетгут вначале

опускают

на 30 мин в 0,5%-лый раствор аммиака, а

затем переносят

его

в 2%-ныЙ раствор формалина на 65%-ном

спирте, где выдерживают также 30 мин.

Хранят кетгут в этом же растворе.

Стерилизация

металлических скобок и проволоки.

Обеззараживают их кипячением в

стерилизаторе в течение 15 мин вместе

с инструментами.

лабораторная

работа № з

ПОДГОТОВКА

РУК К

ОПЕРАЦИИИ

ОПЕРАЦИОННОГО

ПОЛЯ

Задание.

Освоить методику подготовки рук к

операции по способу Спасокукоцкого-Кочергина.

Альфельда и Оливкова; научиться надевать

перчатки и стерилизовать их;

на подопытных животных научиться

выбривать операционное поле и обрабатывать

его по способу Филончикова, Борхсрса

н Мыша; приобрести навыки по обработке

слизистых оболочек.

Подопытные

животные. Крупный рогатый скот или

лошади.

Подготовка

рук к операции. Правильная подготовка

рук к операции является одной из

важных мер, обеспечивающих асептиче

33

ское

оперирование. Известно, что кожа рук

постоянно содержит

разнообразные

микробы. Они находятся в выводных

протоках сальных и потовых желез, в

многочисленных бороздках и складках

кожи

и

в подногтевых пространствах. Однако

если кожа эластична, без

трещин

и заусениц, то обработка рук одним из

способов, принятых

в

хирургии, обеспечивает их надежную

стерильность. При наличии

же

на коже рук заусениц, изъязвлений,

трещин, гнойничков количество

бактерий заметно увеличивается, что

затрудняет дезинфекцию

рук,

и они могут стать источником инфицирования

операционных

ран.

Поэтому за кожей рук нужен постоянный

и внимательный

уход.

Уход

за кожей рук.

Для сохранения мягкости и эластичности

кожи

рук

нужно смазывать их на ночь вазелином,

ланолином, жидкостью

Тушнова

(масло касторовое — 5 г, глицерин — 20

г, спирт этиловый 95%-ный — 75 г) или

Гнрголава (глицерин, спирт этиловый,

10%-ный

раствор аммиака и вода дистиллированная

— по 25 г).

Способы

подготовки рук.

Подготовка рук к операции включает

механическую

очистку и обработку их растворами.

За

10—20 мин до операции коротко срезают

ногти, удаляют заусеницы, очищают

подногтевые пространства и тщательно

моют

руки

с мылом и щетками.

Щетки

(волосяные н травяные) перед пользованием

кипятят

20—30

мин в эмалированных кастрюлях и хранят

в стеклянных банках в 3%-ном растворе

карболовой кислоты или 0,1%-ном растворе

дихлорида

ртути.

Для

мытья рук удобны педальные умывальники,

а также ветеринарный асептизатор

Виноградова.

Наиболее

распространенными способами обработки

рук являются следующие.

Способ

Спасокукоцкого -Кочергина.

Основан он на свойстве раствора

аммиака (как щелочи) растворять жиры,

находящиеся

на поверхности и

в

порах кожи, и в вымывании вместе

с

ними бактерий. Предварительное мыт^е

рук водой с мылом и щеткой необязательно;

к нему прибегают в отдельных случаях

при бытовом загрязнении рук.

Методика

обработки рук заключается в следующем.

Свежеприготовленный теплый 0,5%-ный

раствор аммиака наливают в два

эмалированных

таза. Стерильной салфеткой моют

(протирают) руки

в

течение 3 мин сначала в одном тазу, а

потом 3 мин в другом. При

мытье

рук соблюдают такую последовательность:

вначале моют концы пальцев и ногтевые

ложа, затем ладонные н тыльные поверхности

кисти и, наконец, предплечья. После

этого руки тщательно вытирают

стерильным полотенцем и в течение 3—5

мин обрабатывают

70

-95%-ным спиртом. В заключение ногтевые

ложа протирают

5%-ным

спиртовым раствором йода.

Этот

способ считается лучшим из имеющихся

в настоящее время.

Его

преимущества заключаются в надежности,

простоте и безвредности для кожи

рук.

Способ

Альфельда.

Руки моют s

течение

10 мин горя- аь

чей

водой с мылом и щеткой, после чего

вытирают стерильным полотенцем,

обрабатывают 95%-ным спиртом в течение

5 мин и ногтевые

ложа

протирают 5%-ным спиртовым раствором

йода. При этом способе надежное

обеззараживание рук сохраняется

непродолжительное время (около 30

мин).

СпособОливкова.

Руки моют втечение

5 мин горячей

водой

(40—50СС)

с мылом н щеткой, вытирают насухо грубым

стерильным полотенцем и тщательно

протирают в течение 3 мин марлевыми

шариками или ватой, пропитанными

спиртовым раствором йода

(1

: 3000). В заключение подногтевые пространства

обрабатывают

5%-ным

спиртовым раствором йода.

Обработка

рук раствором хлоргексидина.

В последнее время

для

обеззараживания рук с успехом используют

0,5%-ный спиртовой раствор хлоргексидина,

получаемый разведением 20%-ного

раствора

хлоргексидина 70° спиртом в соотношении

1 : 40. Обрабатывают руки в течение 2—3

мин после обычного мытья теплой водой

с

мылом и щетками. Хлоргексиднн оказывает

длительное антибактериальное

действие и после операции в течение

б—8 ч стерильность

рук

не нарушается.

Работа

в перчатках и ихстерилизация.

Все существующие способы обработки

рук не обеспечивают их абсолютной

стерильности,

этого

можно добиться применением стерильных

резиновых хирургических перчаток.

Недостатком перчаток является

незначительная

их

прочность. Кроме того, в перчатках

сильно потеют руки хирурга,

вследствие

чего образуется «перчаточный сок>.

Последний содержит микробы и при

случайном проколе перчатки иглой,

скальпелем

или

другим инструментом может инфицировать

рану. Поэтому перед

надеванием

перчаток руки обязательно обрабатывают

одним из рассмотренных выше способов.

Обеззараживают

перчатки несколькими способами. Вначале

проверяют их целость. Для этого

перчатки надувают и погружают в со*

суд с водой. При малейших повреждениях

из перчатки будет выходить воздух,

что легко распознать по появлению в

воде пузырьков.

Наиболее

удобными способами стерилизации

перчаток являются

следующие.

Стерилизация

в автоклаве.

Каждую перчатку в отдельности

тщательно

пересыпают тальком изнутри и снаружи,

завертывают в

марлевую

салфетку и стерилизуют в автоклаве

вместе с перевязочным материалом.

Стерилизация

кипячением.

Каждую перчатку обвертывают марлей

и привязывают нитками к сетке

стерилизатора, чтобы они не

всплывали.

Кипятят в воде, без добавления соды, в

течение 15 мин.

Химическая

стерилизация.

Перчатки погружают в раствор дихлорида

ртути (I : 1000) не менее чем на час или в

2%-ный раствор

хлорамина

на 15—20 мин.

Перчатки

надевают на руки влажными н независимо

от способа

стерилизации

их протирают спиртом.

Подготовка

операционного поля. Вначале должна

предшествовать механическая очистка

кожного покрова. Последняя имеет важ

29

ное

профилактическое значение, так как с

волосами и грязью удаляется большое

количество микробов.

Механическую

очистку проводят следующим образом.

Накануне

операции

животное тщательно чистят и прн

возможности обмывают

теплой

водой с мылом. Волосы на оперируемой

области выстригают

машинкой

или ножницами Купера или, применяя воду

н мыло, выбривают (опасными илн

безопасными бритвами), тщательно моют

и

насухо

вытирают, полотенцем

В

случае неотложной операции волосы

сбривают сухим способом,

т.

е. без воды и мыла, или же с 0,5—1%-ным

раствором аммиака,

или

со

смесью

спирта и эфира. После механической

очистки операционное поле обрабатывают

растворами, а перед операцией изолируют

его от окружающих участков тела.

Операционное

поле обрабатывают следующими способами

по Фн-

лончнкову

или Мышу.

По

Филончикову.

Операционное поле обезжиривают

спиртом,

эфиром или химически чистым бензином,

а затем двукратно протирают 5 или

10%-ным спиртовым раствором йода: первый

раз

после

фиксации животного, перед началом

обезболивания, а второй —

перед

разрезом кожи. Интервал между первой

и второй обработкой должен быть не

менее 5 мин.

По

Мышу.

Операционное поле трижды протирают

5%-ным

водным

раствором перманганата калия. Операцию

начинают, как

только

подсохнет кожа. Этот способ рекомендован

прн наличии дерматита или

паратравматнческой экземы в оперируемой

области.

Изоляция

операционного поля.

Для предупреждения попадания

в

рану волос, перхоти, пыли и т. п. с

отдаленных участков кожи

животного

операционное поле во время операции

изолируют стерильными простынями

или салфетками с прорезью в центре. Прн

наложении

простыни имеющуюся в ней прорезь

располагают над

операционным

полем и фиксируют к коже специальными

клеммами

(цапками)

или швами.

Обработка

слизистых оболочек.

Слизистую оболочку носовой

полости

обильно орошают теплым раствором

этакридина лактата

(]

: 1000), кожу у входа в носовую полость

протирают 2—3%-ным

спиртовым

раствором йода. Ротовую полость промывают

0,1-0,2%-

ныу

раствором перманганата калия, а слизистую

оболочку в зоне операции обрабатывают

3—5%-ным спиртовым раствором йода.

Конъюнктиву дезинфицируют 0,5—1%-ным

раствором этакридина лактата,

3-—4%-ным раствором борной кислоты или

2%-ным раствором

протаргола.

В

последние годы для обработки слизистых

оболочек также применяют раствор

фурацилина (I : 5000 и 1 : 10 000), растворы

биомицина, террамнцина и мицерина.

Контрольные

вопросы

Что

такое асептика и антисептика?

Какие

вялы антисептики применяют в ветеринарной

практике?

Что

нужно сделать прн подготовке животного

х операции?

30