- •Глава I. Основы профилактики хирургической инфекции и организация

- •Глава 11. Фиксация животных 31

- •Глава III. Обезболивание 5|

- •Глава IV. Инъекции, вливания и пункции 67

- •Глава VII. Кастрация сельскохозяйственных животных 110

- •Глава VIII. Общие данные о хирургических болезнях, истодах их лечения н профилактики 132

- •Глава IX. Хирургическая инфекция я ее клиническое проявление 153

- •Глава X. Повреждения, или травмы 179

- •Глава XI. Омертвение, язвы, свищи и другие гнойно-некротические

- •Глава XV. Болгзии периферических мервоа 250

- •Глава XVI. Болезни в области 'олавы и шеи 256

- •Глава XVII. Болезни в области живота и прямой кишки 265

- •Глава xv11i. Болезни мочеполовых органов 275

- •Глава XIX. Диагностика болезней конечностей 281

- •Глава XX. Болезни мышц 286

- •Глава XXI. Болезни сухожилий и сухожильных алагалнщ 294

- •Глава XXII. Болезни слизистых сумок 302

- •Глава XXIII. Болезни суставов 308

- •Глава XXVIII. Профилактика болезней копыт. Уход за копытами,

- •Глава XXIX. Краткие анатомо-фнзноюгнчсские данные 05 органе зрения

- •Глава XXX. Болезни глаз 407

- •Глава 1

- •Глава II

- •Глава ill обезболивание

- •Глава IV

- •Глава V

- •Глава VI повязки

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава X

- •I обморожение

- •Глава XI

- •Глава XII опухоли

- •Глава XIII болезни кожи

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •Глава XVI

- •Глава XVII

- •Глава XVIII

- •Глава XIX

- •Глава XX болезни мышц

- •Глава XXI

- •Глава XXII

- •Глава XXIII болезни суставов

- •Глава XXV

- •Глава XXVI

- •Глава XXVII % болезни копыт

- •Глава XXVIII

- •Глава XXIX

- •Глава XXX болезни глаз

динной

линии от путового сустава и вниз до

венчика. Внизу у венечного края

роговой капсулы разрезы соединяют

поперечным горизонтальным разрезом.

Участок

кожи, отграниченный разрезами,

отпрепаровывают и

поворачивают

кверху, удерживая его с помощью пинцетов.

Путовую

кость

перепиливают косо сверху вниз листовой

пилой. После распила

кости

рассекают сухожилия, связки и мягкие

ткани, оттягивая

кость.

В

последнюю очередь рассекают кожу с

внутренней стороны, со

стороны

свода межкопытцевой щели ближе к роговой

капсуле. Иссекают пораженные ткани,

выскабливают костный мозг в путовой

кости.

Кожный лоскут возвращают на место и

после обработки раневой поверхности

раствором фурацилина или раствором

новокаина с антибиотиками накладывают

на рану узловатые швы и покрывают

умеренно давяшей повязкой с мазью.

Повязку меняют через

4—5

дней. Поверхностный слой повязки

пропитывают дегтем, смазывают

солидолом. В послеоперационный период

проводят общеукрепляющую и

противосептическую терапию.

ПРОФИЛАКТИКА

БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТ.

УХОД

ЗА КОПЫТАМИ, ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ

КОПЫТ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ

И ЛОШАДЕЙ

При

профилактике болезней копыт проводят

следующий комплекс мероприятий:

Особое

внимание обращают на соблюдение

гигиенических

требований

по содержанию и уходу за животными,

на обеспеченность

их

полноценными и сбалансированными

рационами. Это позволит

предупредить

ряд болезней копыт (ревматическое

воспаление, копытную гниль,

специфическую язвы подошвы и др.) и

повысить резистентность организма

к действию случайных травм.

Прн

проведении племенной работы, прн

подборе животных

в

стадо наряду с породностью,

продуктивностью, статями тела следует

обращать внимание и на состояние

копыта, их правильную форму, крепость

и качество рога.

Следят

за состоянием пола в помещениях, мест

прогона и прогулок животных и

пастбища. Добиваются устранения

посторонних

предметов,

засоренности, захламленности,

неисправностей пола.

Особое

внимание обращают на качество щелевых

полов.

Поддерживают

оптимальную влажность воздуха и

чистоту

полов

в помещениях. Рог копыт может иметь

повышенную влажность

при

недостаточной вентиляции и

несвоевременной уборке навоза

или

задержке его на полах. Влажный рог

больше стирается и менее

386

стоек

к механическим повреждениям. И наоборот,

при сухости рог

j

теряет

эластичность, трескается, надламывается.

В. этих случаях

рекомендуется

пропускать животных через кожные водные

ванны,

'

пасти по росе и т. п.

^

5. Животным необходимо регулярно

предоставлять моцион, способствующий

нормальному росту и развитию копытного

рога и его

стиранню.

В летнее время это достигается пастбищным

содержанием,

а

зимой активным моционом (до 5 км).

Своевременно

выявляют различные повреждения копыт

и оказывают эффективную лечебную

помощь, не допуская осложнений.

С

этой целью ежедневно осматривают

животных и выявляют с хромотой,

затрудненными движениями, с травмами.

Для животных,

пользующихся

пастбищем, прогулкой, это удобно

делать в момент

выгона

или загона животных в помещения.

Для

профилактики осложнений и с лечебной

целью прн массовом поражении копыт

применяют ножные ванны с 10%-ным

раствором медного купороса или

5—10%-ным раствором формалина (ча-

<

ще используют 5%-ный раствор). Берут 5 л

продажного формалина

на

95 л воды. В этой концентрации неприятный

запах раствора легко

переносят

животные. Формальдегид обладает сильным

дезинфицирующим действием. Он

усиливает защитные свойства роговой

капсулы, уплотняет ее.

Раствор

формалина втрое дешевле аналогичного

раствора медного купороса. Во время

приготовления растворов необходимо

соблюдать меры предосторожности и

технику безопасности (очки, резиновые

перчатки и т. д.). Из недостатков этого

препарата отмечают

возможность

раздражения венчика и мягких тканей.

Размеры

панны и глубина раствора должны быть

такими, чтобы

при

движении животного погружались все

копытца до свода межко-

пытцевой

щели. Для крупного рогатого скота

устанавливают ванну

размером

3,5x1 м, с высотой закругленных бортов 15

см. Раствор

меняют

после прогона 500 коров. В нижней части

ванны делают отверстие для стока,

которое можно соединить с канализационной

системой.

Единой

методики применения ножных ванн не

выработано, и в

зависимости

от характера и массовости заболевания

даются различные рекомендации.

Ванны

используют в течение 2—3 дней 2 раза в

день, а затем делают перерыв до 14

дней. Прогон коров через ножные ванны

с 10%-

ным

раствором медного купороса на выходе

из доильного зала 2 раза

в

день прн беспривязном содержании коров

на глубокой несменяемой подстилке

позволяет снизить заболевание копытец

с 26,6 до

6,8%.

Некоторые авторы при привязном содержании

коров успешно

обрабатывают

копытца 10%-ным раствором медного купороса

с помощью опрыскивателя 1 раз в

неделю.

В

профилактике болезней копытец большое

значение имеет

также

периодическая дезинфекция помещений

и конечностей у животных. В

промышленном комплексе по выращиванию

и откорму молодняка крупного

рогатого скота удастся снизить

поражения копы-

1Э«

387Глава XXVIII

тсц

при дезинфекции пола 0,5—1%-ным раствором

перманганата калия в присутствии

животных. Дезинфекцию проводят с

использованием ДУКа или дезинфекционной

установки на любом мобильном шасси.

Одновременно нз шланга тщательно

обмывают копытца животных.

9.

Уход за копытцами животных, особенно

на молочных комплексах, должен быть

включен в технологический цикл и стать

частью общего производственного

процесса. Для ухода за копытцами у

коров необходимо недалеко от доильной

установки выделять или пристраивать

помещение, в котором можно было бы

размещать несколько животных и

передерживать их до и после обработки.

В

этом помещения устанавливают фиксационный

станок для расчистки копытец с

приспособлениями для фиксации

конечностей. Во многих хозяйствах

имеются станки собственной конструкции,

подчас довольно оригинальные.

Около

станка оборудуют рабочее место с хорошим

освещением, водопроводом. Необходимо

предусмотреть место для инструментов

и перевязочного материала, медикаментов.

У

крупного рогатого скота по мере

необходимости копытца обрезают и

расчищают. У животных, которые пользуются

пастбищем, копытца практически расчищают

2 раза в год— перед выгоном на пастбище

и при постановке на стойловое содержание.

Прн беспривязном боксовом содержании

коров на щелевых полах расчистку также

проводят 2 раза в год. При стойловом

прнвязном содержании расчистку копыт

у коров и быков-производителей повторяют

через 3—4 мес.

У

коров копытца рекомендуется расчищать

после доения. У свиноматок и

хряков-пронзводителей копытца обрезают

2—3 раза в течение года. Причем у

свиноматок уход за копытцами проводят

сразу после отъема поросят. У овец

копытца обрезают и расчищают также не

реже 2 раза в год. Эту операцию у лошадей

выполняют по мере необходимости, а у

подкованных лошадей в момент перековки

через 1—1,5

мес.

Систему

профилактических мероприятий прн

заболеваниях копытец необходимо

строить с учетом состояния животных,

имеющихся или поступающих на комплекс,

материально-технических и строительно

экономических возможностей при

строительстве и оборудовании

помещении. Следует создавать нормальные

условия для роста копытного рога и

предупреждать различные механические

повреждения копытец.

Полы

в помещениях должны быть ровными,

регулярно следует удалять с них

навозную жижу, так как чрезмерное

увлажнение снижает защитные свойства

копытного рога. Все острые края щелевого

пола, раковины нужно тщательно заделать,

не допускать прогибания элементов

пола.

Комплексы

формируют животными с правильной

постановкой конечностей и формой

копытец.

Расчистку

копытец необходимо включать в общую

систему профилактики незаразных

болезней или в план ветерннарно-санитар-

38

ных

мероприятий. Для работы по уходу за

копытцами целесообраз-

но при крупных

хозяйственных ооъедлнениях создавать

хозрасчет-

ные бригады.

(ТАКТИЧЕСКОЕ

ЗАНЯТИЕ № 21

ОБРЕЗАНИЕ

НОРМАЛЬНЫХ И ДЕФОРМИРОВАННЫХ КОПЫТЕЦ

У КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА,

СВИНОМАТОК И ПЛЕМЕННЫХ ХРЯКОВ

Задание.

Освоить технику обрезания и расчистки

копытец у животных.

Характеристика

нормальных копытец у крупного рогатого

скота.

Величина копытец должна соответствовать

массе и возрасту животного. Копытца

одной конечности должны иметь примерно

одинаковую форму и величину. Прн

оценке формы копытец обязательно

учитывают постановку конечностей.

Определяют ее при осмотре животного

в спокойном состоянии. На правильно

поставленной грудной конечности

при осмотре спереди отвесная линия,

проведенная спереди плечевого сустава,

делит конечность пополам, а при осмотре

сбоку отвесная лнння, проведенная от

ости лопатки через середину локтевого

сустава, делит конечность пополам и

внизу касается пяточных частей копытец.

На

правильно поставленной тазовой

конечности прн осмотре сзади отвесная

линия, проведенная от середины заднего

края седалищного бугра, делит

конечность пополам и касается пяточного

бугра, а при осмотре сбоку отвесная

линия, пронеденная от тазобедренного

сустава, касается боковой стенки

копытца.

Правильные

копытца крупного рогатого скота

характеризуются следующими данными:

угол наклона зацепной стенки к

горизонтальной плоскости

составляет45—55°-.зацепная часть роговой

стенки в 2 раза длиннее заднего участка

рогового мякиша (заднего участка

роговой капсулы); ширина подошвы в 2

раза меньше ее длины; внутренняя стенка

копытца отвесная, а наружная — пологая;

поверхность подошвы слегка вогнутая;

межкопытцевая щель узкая; ось пальца

прямая (рис. 147).

Осью

пальца называют воображаемую линию,

проведанную спереди по поверхности

путовой области и зацепной стенке

копытца, а сбоку по боковой поверхности

путовой области и копытной стенке.

При

неправильной постановке конечностей

(выставленная вперед, отставленная

назад, широкая, узкая и т. д.) у животного

формируются неправильные копытца

(остроугольные, тупоугольные и др.).

Неправильная форма копытец в этих

случаях является физиологически

обоснованной и исправлению не подлежит.

Ось пальца у таких копытец остается

прямой. При расчистке и обрезке копытец

удаляют излишне отросший рог, но

физиологически неправильная форма

сохраняется.

При

отсутствии ухода за копытцами и

несоблюдении других мер профилактики

у животных могут копытца деформироваться.

389

Рис.

147. Правильно расчищенные ко-

пытца

крупного рогатого скота:

о

— вхд сбоку: б — вид со стороны по-

дошвы;

I — пяточная стенка:

2

— боковая

стенка:

3

— зацепная стенка:

4

— доба-

вочный (рудиментарный) палеи:

S

—

копыт-

цевый мякиш:

6

— роговая годошаа;

7 —

белая

линия: я

— ыежгальцевая щель.

Деформированные

копытца

у

крупного рогатого скота — ши-

роко

распространенная патоло-

гия. При

деформации копытец

наряду с таким

фактором, как

недостаточное

стирание рога при ограниченных движениях

животных, нужно учитывать и тип

кормления, форму вымени, стадию

стельности, погодный фактор и т. д.

Высокая

степень напряжения обменных процессов,

белковый перекорм животных ускоряют

рост рога, но он становится слишком

мягким. Интенсивное кормление способствует

увеличению массы животного, в результате

нагрузка на дистальный отрезок

конечности увеличивается и в этих

условиях чрезмерно отросший рог

деформируется.

Следует

учитывать и такой фактор, как стельность,

когда у животного увеличивается

масса тела и возможно нарушение

минерального обмена, что ведет к

слабости костного и сухожильно-связочного

аппарата с последующей деформацией

копытец. У коров с неправильной

формой вымени, при чрезмерно большом

вымени меняется постановка конечностей

и развиваются деформированные копытца.

Содержание животных на влажной подстилке,

при скоплении навоза и навозной жнжн

ведет к размягчению копытного рога с

последующей его деформацией.

Деформированный

рог травмирует основу кожи, нарушает

питание ее, что ведет к изменению

качества рога и неправильному его

росту.

Длинные

(остроугольные) копытца.

Зацепная часть копытной стенки резко

удлинена и имеет меньший угол наклона

против нормы (рис. 148). Подошвенный

край стенки спереди копытца загибается

кверху и может заворачиваться в сторону

противоположного копытца.

Причиной

развития такого копытца чаще является

привязное, боксовое содержание жнвотных

при отсутствии прогулок и ухода за

копытцами При длинных копытцах конечности

у животного выставлены вперед и на

пяточные части копытец падает большая

нагрузка. Пальцы прогибаются, путовая

и венечная кости принимают более

наклонное к горизонтальной плоскости

положение. Сухожильно-связочный

аппарат на задней поверхности пальца

испытывает сильное натяжение

Остроугольные

копытца наблюдают при неправильной

постановке конечностей (выставленные

вперед), но в этом случае ось пальце-

йЮ

»

вых костей остается прямой и

■ такие

копытца неправлению не

В подлежат.

I

Рог копытного мякиша в си-

р лу

компенсаторной реакции

<* сильно

разрастается и наплы

вает

на копытную подошву,

прикрывая ее.

Между подошвой

и вновь отросшим рогом

мяки-

ша попадает грязь, навоз, и при

расчистке

такого копытца обна- /—длинные

(остроугольно*) nnnmut:

г

—

кривы*

копытце.

ружнвают

так называемую

l

«двойную

подошву^.

В

пяточной части подошвы рог разрастается,

а в зацепной части

подошвы,

в средней части, из-за скопившегося

навоза, грязи рог

I разрушается с

образованием полостей. Процесс может

осложняться

£ развитием пододерматита.

При

отсутствии расчистки чрезмерно отросший

рог на одном ко-

пытце может отломиться

илн надломиться. В этих случаях в

зависн-

Г мости от положения линии

отлома или надлома возможно появление

!

сильной хромоты и осложнений в виде

пододерматита.

Исправление

формы такого копытца состоит п

своевременной рас-

чистке его и обрезке

чрезмерно разросшегося рога. Прн

запущенной

V деформации расчистку

проводят в несколько приемов, чтобы

сухо-

- ж ил ьно-связочный аппарат

постепенно приспосабливался к

перерас-

пределению нагрузки.

;

Профилактика этого вида деформации

достигается плановой рас-

чисткой

копытец и при возможности организацией

моциона.

Кривые

копытца.

У крупного рогатого скота кривые

копытца

чаще развиваются на тазовых

конечностях, как правило, на лате-

ральном

копытце. У кривого копытца наружная

стенка чрезмерно

выпуклая, у нижнего

края изогнута в сторону подошвы (рис.

!48).

а внутренняя (межкопытцевая) стенка

вогнутая и низкая Такие

животные

опираются о почву в основном за счет

подошвенной (ниж-

ней) части наружной

стенки. Этот участок копытной стенки

завер-

нут на сторону подошвы, а

собственно подошва как бы развернута

в

сторону межкопытцевой щели и в опоре

полностью не участвует.

Причиной

кривых копытец является нарушение

условий содср-

жання и кормления

молодых животных при отсутствии ухода

за

копытцами. К развитию таких копытец

предрасполагает неправиль-

ная

постановка конечностей (широкая, узкая).

Животное с кривы

в. ми копытцами

передвигается медленно, осторожно, прн

быстром дви-

:' женни возможно появление

хромоты.

Ось

пальцевых костей на кривом копытце

оказывается надлом-

; ленной в сторону

межкопытцевой щели.

Исправление

кривых копытец на ранней стадии

достигается со-

ответствующей

расчисткой обязательно в несколько

приемов на про-

тяжении 3—6 мес. При

расчистке срезают часть копытной

стенки,

загнутой на подошвенную

поверхность, расчищают подошву. Для

391

1

I

—

щипцы для откусы и линя копытец у

крупного рогатого скота (стандартные):

? — то же у оаец и санней: J

—

секач для откусыоания копитеи

Рис.

149. Инструменты для обреэання копытец

у крупного рогатого скота, онсц и

cbiixlA:

(Н.

11.

Колушев).

таких

животных важным фактором в исправлении

формы копытец будет организация

прогулок.

Некоторые

авторы выделяют еще такие формы

деформации, как плоские, полные,

ножницеобразные н клювовидные копытца.

Обрезание

копытец у крупного рогатого скота.

Копытца расчищают в станке, фиксируя

конечности с помощью приспособлений.

Под живот подводят широкие ремни для

предотвращения падения животного. У

спокойных животных расчистку можно

провести без станка, фиксируя грудную

конечность веревкой, перекинутой через

туловище. Тазовую конечность укрепляют

с помощью голенной закрутки и другими

приемами. В некоторых случаях прибегают

к повалу животного или введению

нейроплетиков.

При

обрезке н расчистке копытец используют

различные ручные инструменты: копытные

щипцы (рис. 149) и ножи, секачи, стамески,

рашпиль, молоток и т. д. Для удобства

работы желательно иметь подставку, на

которой обрабатывают копытца. В некоторых

хозяйствах применяют электрические

фрезы типа вращающегося рашпиля, не

из-за конструктивных недостатков их

широко не используют.

Расчистку

копытец начинают с подошвы. Копытным

ножом удаляют только старый

потрескавшийся, легко крошащийся рог

(«мертвый рог»). При снятии рога со

стороны подошвы нужно быть осторожным,

так как толщина его со стороны подошвы

2,5—5 мм. Утончать подошву нельзя. Прн

чрезмерно отросшей копытной стенке ее

подошвенные края обрезают копытными

щипцами, клещами, обрубают долотом,

стамеской. Затем подошвенную поверхность

выравнивают рашпилем, и она становится

горизонтальной, только у края внутренней

стенки на границе мякиша и собственно

подошвы образуется небольшое

углубление.

После

расчистки и обрезки копытца при

правильной постановке конечностей

должны иметь правильную форму и прямую

ось пальца.

Обрезание

копытец у овец.

Расчищают и обрезают копытца на лежачем

животном, зафиксированном руками на

земле или на специальных столах. Со

стороны подошвы удаляют только

отслоившийся рог, а затем отросший

рог копытной стенки на уровне подошвы.

392

Копытный

рог у овец обрезают копытными ножами,

щипцами малой модели, садовыми ножами

и др.

Обрезание

копытец у свиней.

Свиноматок и хряков-производителей

фиксируют в стоячем положении при

фиксации петлей за верхнюю челюсть

или в лежачем положении. Прн расчистке

используют те же инструменты, что и у

овец. Рог копытец со стороны подошвы у

свиней удаляют очень осторожно и только

крошащийся. Нужно помнить, что со стороны

подошвы между мякишем и собственно

копытной подошвой имеется щелевидное

углубление с «живым рогом». После

расчистки подошвы удаляют рог подошвенного

края роговой стенки до уровня подошвы.

У свиней больше развито наружное

копытце, и поэтому копытцам не

стремятся придать одинаковую величину.

Техника

безопасности при расчистке и обрезке

копыт. Для расчистки и обрезки

копытец, фиксации животных выделяют

физически крепких рабочих,

трудоспособных и знакомых с приемами

обращения с животными и их фиксации.

На

рабочем месте предусматривают не только

необходимые инструменты, но и

перевязочные, дезинфицирующие и лечебные

средства на случай травмы животного

в момент расчистки копытец или обнаружения

патологического процесса.

При

расчистке и обрезке копытец у животного

необходимо соблюдать меры

предосторожности: не следует ступни

ног ставить вместе, не присаживаться

на корточки. Поза должна быть такой,

чтобы при беспокойстве животного можно

было перенести тяжесть тела на

отставленную ногу, оттолкнуться рукой

от животного.

ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗАНЯТИЕ № 22 демонстрация

подковывания лошадей с нормальными

копытами

Задание.

Ознакомиться с устройством и оборудованием

кузницы, ковочными

инструментами,

подковами и подковными гвоздями; усвоить

приемы обращения с

лошадью

во время подковывания, особенности

осмотра лошади перед подковыванием

н после подковывания; ознакомиться с

процессом подковывания лошади:

приобрести

навыки по расковке и расчистке копыт:

научиться оценивать качество

подковывания.

Подковыванием

лошадей достигается повышение

работоспособности в различных

неблагоприятных условиях, защита

копытного рога от чрезмерного стирания

и обламывания, предупреждение болезней

копыт и других частей тела, сохранение

правильной формы копыт.

Ковочный

инструмент. При подковывании лошади

пользуются ковочным инструментом, в

комплект которого входят секач, ковочный

молоток, копытные рашпиль, клещи, ножи,

шиповой ключ, лапа (рис. 150).

Подковы.

На верхней (подкопытной)

поверхности

подкопы выделяется две части. Наружная

часть горизонтальная служит местом

опоры подошвенного края стенки копыта,

белой линии и наружного

393

Рис.

150- Ковочный инструмент:

I

— обсечка: 3 — ко»очяы<\ молоток: 3 —

копытный раш пял»:

4 —

копытные клеши: 5 — секач; 6 — колыши П

кож;

7

— шипояый ключ: } — лапа.

края

подошвы копыта. В передней части подковы

со стороны верхней поверхности имеется

полукруглый выступ — отворот. Он

препятствует смещению подковы назад

и облегчает пригонку подковы.

На

нижней горизонтальной поверхности

подковы располагается гвоздевая

дорожка, предназначенная для углубления

головок подковных гвоздей. В гвоздевой

дорожке пробивают гвоздевые отверстия

по 3—6 на каждой ветви.

Подковы

бывают стандартные и ручной выделки.

Последние изготовляет опытный кузней

с учетом характера выполняемой животным

работы (транспортные, спортивные,

ортопедические).

Заводские

стандартные подковы бывают 13 размеров:

№МгО; 00; 1; 2; 2,5; 3; 3,5: 4; 4,5; 5; 6; 7; 8. С увеличением

номера повышаются размеры и масса

подковы. Самая мелкая подкова весит

290 г; самая большая — 720 г. Изготавливают

подковы для переднего и зад- него'копыта.

На каждой нз них выбит номер и метки:

П— передняя и 3 — задняя.

Для

верховых лошадей в подковах делают

отверстия для шипов только на концах

ветвей, для упряжных лошадей, кроме

того, предусматривают 1—2 отверстия

для шипов и в зацепной части.

Для

стандартных подков изготавливают

съемные (винтовые шипы (чаще острые

Н-образные), На подковах ручной работы

выделывают постоянные шипы.

Подковные

гвозди

изготавливают заводским путем и

выпускают шести размеров (Д?Л"« 4, 5,

6, 7, 8, 9). Меньшие размеры предназначены

для маленьких, а средние — для средних

подков.

На

подковном гвозде различают головку,

шейку, штифт (клинок) и острие (рис. 151).

На острие гвоздя с одной стороны его

широкой поверхности имеется скос

(наклепка), обеспечивающий выход гвоздя

наружу на определенной высоте.

Осмотр

лошади перед подковыванием и обращение

с ней во время подковывания. Осматривают

лошадь в покое и в движении. Обращают

внимание на форму копыта, состояние

копытного рога, наличие

394

патологических

процессов, постановку конечно- м <» а

стей.

При движении лошади выявляют

хромоту,

учитывают особенности

движения конечностей.

В

обращении с лошадью требуется индиви-

дуальный

подход в соответствии с темперамен-

том,

нравом, привычками, обученностью и т.

д.

Обращение должно быть уверенным,

спокойным,

терпеливым, смелым, но и

осторожным. При

подковывании кузнец

фиксирует конечность ло-

шади с помощью

ног, а руки оставляет свобод-

ными для

работы. Фиксировать лошадь в стан-

ке

не следует, так как возможны

механические

травмы. И только у

строптивых, беспокойных

лошадей

иногда приходится применять

принуди-

тельные меры: наложение

закрутки, фиксацию

конечности

с помощью путовых ремней к груди, на

растяжку к

хвосту, повал и др.

Характеристика

нормального копыта.

Зацепная стенка накло-

нена к земле

под углом 45—50°, пяточные части почти

отвесные.

Заиепная стенка длиннее

пяточной на переднем копыте в 2,5—3

раза,

на заднем — в 2 раза. Наиболее

широкая часть подошвы на перед-

нем

копыте приходится на его середину, на

заднем — на границе

срелней и задней

трети подошвы. Подошва переднего копыта

менее

вогнутая и более тонкая, заднего

— более вогнута и толще.

Подковывание

лошади. Этот процесс складывается из

следующих

операций: снятие старой

подковы (рис. 152), обрезание (расчистка}

копыта

(рис. 153), снятие мерки с копыта (рис.

154), пригонка подко-

вы, прикрепление

подковы (рис. 155). После подковывания

оценива-

ют качество ковки и осматривают

лошадь, как и перед подковыва-

нием,

в покос и в движении.

Снятие

старой подковы.

После фиксации конечности легкими

ударами

ковочным молотком по головке гвоздей

ослабляют связь

подковы с копытом.

Обсечкой и молотком отгибают или

обрубают

барашки — загнутая часть

подковного гвоздя на роговой стенке.

Рис.

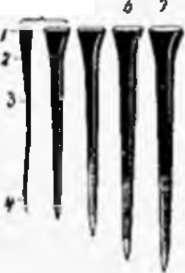

151. Подковные гвозди:

/

— головки: 2 — шеЛка:

Л — штифт; 4

— острие

Рис

152. Снятие подковы (расковка):

J

—

отгиблше барашков: 2 — приподнимание

подковы.

395

Рис.

153. Обрезание (расчистка) копыта: 1

— расчистка подошвы копытным ножом:

2

— откусывание щипцами отросшего

подошве я нога края рогом i

стенки:

3 - расшпиливание подошвенного края

роговой стенки.

Зятем

губки ковочных клещей подводят между

копытом и подковой

в пяточных частях

копыта, сжимают ручки и направляют их

вниз,

оттягивая подкову поочередно

на одной и другой ветви. Приподня-

тую

подкову осаживают на прежнее место,

вышедшие головки гвоз-

дей захватывают

клещами и вытягивают, начиная с пяточных

ча-

стей.

Обрезание

(расчистка) копыта.

Копытным ножом, сскачем уда-

ляют со

стороны подошвы сухой, крошащийся рог

(«мертвый») до

молодого рога (мягкий,

эластичный, не крошится, легко режется

в

виде пластинок). Выступающий подошвенный

край роговой стен-

ки удаляют копытными

клещами. Подошву выравнивают рашпилем

в

направлении от пяточных частей копыта

к зацепу. При расчистке

рог

стрелки и особенно заворотных

стенок

щадят и не допускают его

чрезмерного

удаления. Критерием

правильной

расчистки копыта яв-

ляется прямая

ось пальцевых ко-

стей.

Пригонка

подковы.

Выбранную

подкову

необходимо исправить и

подогнать

по форме копыта Во

Рис.

154. Снятие мерки с ко-

всех случаях следует подгонять под-

"ыта: кову

к копыту, а не копыто к под-

/

грудныа конечностей;

2

— га-

эоаих

конечностей. KOBC.

396

Рнс

I

—

.

155. Прикрепление подковы:

забивание

подкопкы* гво1дсР.; 2 — прятигяивнис

подковы: 3 — щделка барашков.

Правильно

пригнанная подкова плотно прилегает

к подошвенному краю копыта, гвоздевые

отверстия располагаются напротив белой

линии. Подкова должна несколько выступать

из-под копыта в зацепной и боковых

частях на 0,5—1 мм, в пяточных частях —

на 3—5 мм и должна быть длиннее копыта

и выступать назад от пяточных углов на

10—15 мм у упряжных лошадей и на4—8 мм у

верховых. Эти большие размеры подковы

необходимы в связи с расширением копыта

в пяточных частях при движении и в связи

с ростом копытного рога.

Используют

два способа пригонки. Холодный способ

пригонки подковы состоит в исправлении

ее формы в соответствии с копытом без

нагрева. Прн горячем способе нригонки

подобранную или изготовленную

подкову нагревают до темно-красного

каления и на 2— 3 с прикладывают к копыту,

удерживая ее шпилькой.

Осмотр

лошади после подковывания.

Лошадь необходимо провести шагом и

рысью. В случае появления хромоты

исследуют на заковку и прн обнаружении

дефектов ковки лошадь перековывают.

Оценка

качества подковывания.

Учитывают не только отсутствие хромоты

после подковывания, но и выполняют

следующие требования.

Соответствие

подковы контуру подошвенного края

копыта.

Подкову

берут шире копыта в зацепной и боковых

частях на 0,5—1 мм, в пяточных частях

для верховых лошадей — на 3—5 мм,

упряжных — на 5—8 мм.

Подкову

подбирают длиннее копыта в пяточных

частях. Концы ветвей подковы выступают

от пяточных углов у верховых лошадей

на 4—8 мм, у упряжных — на 10—15 мм.

Подковные

гвозди забивают так, чтобы они выходили

не ниже 2 см от подошвенного края и

примерно 1/3 длины роговой стенки.

Барашки (концы гвоздей) должны быть

квадратной <}юрмы и хорошо заделаны.

Подкову

плотно прижимают к подошве и между

подковой и подошвенным краем роговой

стенки не допускают просветов, зазоров.

397

Сроки

перековки.

Зависят

они от условий, в которых лошадь

работает

(каменистая почва, болотистая местность,

дороги с твердым

покрытием

и т. д.), и от скорости отрастания копытного

рога (стенка

роговой

капсулы отрастает в среднем за

месяц на

8

мм).

При

нормальных условиях эксплуатации и

кормления лошадь

перековывают

через 30—45 дней. На перековку одного

копыта предусмотрено 20—30 мин. За

рабочий день кузнец может перековать

й

12 лошадей на грудные конечности и 4—6

— на все конечности.

Контрольные

вопросы

Основные

факторы, имеющие значение в профилактике

болезней копыт.

Из

чего складывается экономический ущерб

прн отсутствии ухода за копытами?

В

чем заключается уход за копытцами у

крупного рогатого скота, овец, свиней?

Характеристика

нормальных копытец у крупного рогатого

скота.

Виды

деформированных копытец у крупного

рогатого скота и их основные признаки.

Способы

фиксации конечностей у жнвотных прн

обрезании копыт.

Какими

инструментами пользуются при обрезании

копытец у крупного рогатого скота?

в.

С какой целью подковывают лошадей?

9.

Основные операции прн подковывании

лошади. 10. Hi

что

обращают внимание при оценке качества

подковывания?