- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

- •1.1. Преобразователи тока в напряжение

- •1.2. Преобразователи напряжения в ток

- •1.3. Инвертор напряжения

- •1.4. Усилители тока

- •1.5. Фазовращатели

- •1.6. Модуляторы

- •1.7. Конверторы сопротивлений

- •1.8. Выпрямители переменных напряжений с малыми амплитудами

- •1.9. Интеграторы

- •1.10. Дифференциаторы

- •Контрольные задания

- •2. УСИЛИТЕЛИ С ОДНОПОЛЯРНЫМ ПИТАНИЕМ

- •2.1. Возможность использования обычных операционных усилителей в режиме однополярного питания

- •2.2.1. Инвертирующие усилители

- •2.2.2. Инвертирующий сумматор

- •2.2.3. Неинвертирующий усилитель

- •2.2.4. Повторитель напряжения

- •2.3. Операционные усилители с малыми потерями напряжения питания (Rail-to-Rail) с однополярным питанием

- •Контрольные задания

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Принцип построения парафазных усилителей

- •3.3. Устройство дифференциальных усилителей и основные определяющие их параметры

- •3.4. Схемы включения дифференциальных усилителей

- •Контрольные задания

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Смещение рабочей точки

- •4.3. Инвертирующий усилитель

- •4.4. Инвертирующий сумматор

- •4.5. Неинвертирующий усилитель

- •4.6. Неинвертирующий сумматор

- •4.7. Разностный усилитель

- •Контрольные задания

- •5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) УСИЛИТЕЛИ

- •5.1. Синфазные помехи в измерительных системах

- •5.2. Примеры измерительных схем с синфазной составляющей

- •5.3. Инструментальный усилитель на одном операционном усилителе

- •5.4. Измерительный усилитель на двух операционных усилителях

- •5.5. Измерительный усилитель на трех операционных усилителях

- •5.6. Основные электрические параметры измерительных усилителей

- •5.7. Использование дополнительных выводов

- •Контрольные задания

- •6. ИЗОЛИРУЮЩИЕ (РАЗВЯЗЫВАЮЩИЕ) УСИЛИТЕЛИ

- •6.1. Назначение изолирующих усилителей

- •6.2. Трансформаторный развязывающий усилитель

- •6.3. Развязывающий усилитель с конденсаторной связью входной и выходной секций

- •6.4. Усилители с оптической развязкой

- •6.5. Сравнение изолирующих усилителей

- •Контрольные задания

- •7. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ И АНТИЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

- •7.2. Принцип построения преобразователей

- •7.3. Логарифмические преобразователи

- •7.4. Антилогарифмический преобразователь

- •7.5. Коммерчески доступные логарифмические и экспоненциальные преобразователи

- •Контрольные задания

- •8. УСИЛИТЕЛИ ЗАРЯДА

- •8.1. Преобразование механических воздействий в электрический сигнал

- •8.2. Усилители заряда с низкоомным входом

- •8.3. Усилители заряда с высокоомным входом

- •Контрольные задания

- •9.1. Усилители с цифровым управлением

- •9.2. Усилители, управляемые напряжением

- •9.3. Преобразователи напряжения в ток с регулируемым коэффициентом передачи

- •9.4. Примеры расчета преобразователей напряжения в ток

- •Контрольные задания

- •Библиографический список

- •ОГЛАВЛЕНИЕ

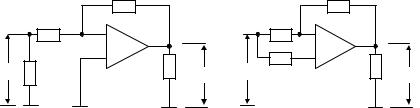

В случае, соответствующем рис. 1.12, а, схема ведет себя как обычный инвертирующий повторитель напряжения, т.е. Uн= –Uвх. Во втором случае на неинвертирующий вход усилителя поступает

напряжение Uвх. При Ku → ∞ потенциал точки Б оказывается равным потенциалу точки А. Это значит, что оба вывода левого резистора R, подключенного к инвертирующему входу, находятся под одним и тем же потенциалом, и ток через этот резистор не течет. Следовательно, нет тока и в резисторе обратной связи. Падение напряжения на всех резисторах схемы равно нулю. ОтсюдаUн = Uвх.

|

R |

|

|

R |

R |

|

|

R |

|

|

– |

|

А – |

|

Uвх R1 |

+ |

Rн Uн |

Uвх R1 Б + |

Rн Uн |

|

а |

|

б |

|

Рис. 1.12

Таким образом, данная схема является прецизионным модулятором. На рис. 1.13 представлены графики зависимости Uн= f (Uвх) при коммутации ключа с частотой переключения f = 1/Т. В качестве ключа Кл здесь удобно использовать ключи на полевых транзисторах, поскольку они наиболее близки к механическим ключам: практически имеют бесконечное сопротивление в разомкнутом состоянии, нулевое – в замкнутом и не создают остаточных напряжений на их выходных выводах. Вместо полевых транзисторов можно применять оптоэлектронные приборы, позволяющие гальванически развязать цепь управления ключом с цепью собственно усилителя.

1.7. Конверторы сопротивлений

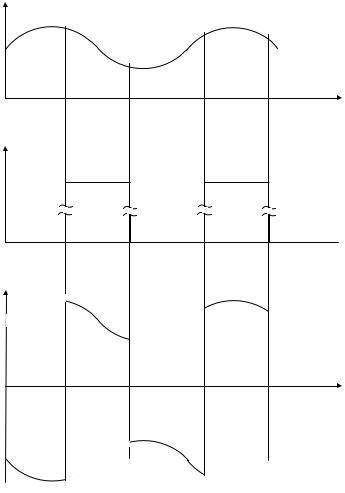

Конверторы сопротивлений предназначены для преобразования знаков сопротивлений. Их основу составляют операционные усилители с комбинированными обратными связями (рис. 1.14).

17

Uвх

0

t

Rкл

∞∞

0 |

0 |

0  t

t

Uн

T/2 T

0

t

Рис. 1.13

Как и в схеме на рис. 1.6 наличие положительной обратной связи может обусловливать неустойчивость схемы. В самом деле, если отрицательная обратная связь окажется более глубокой, по сравнению с положительной, то схема устойчива. Схема, представленная на рис. 1.14, устойчива при R1 / R2 > R3 / R4.

18

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

U1 |

|

А |

|

|

|

|

|

|||||||

а |

|

|

|

– |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

U2 |

R3 |

|

|

|

R4 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.14

Это условие – преобладание глубины отрицательной обратной связи над глубиной положительной – всегда выполняется в двух граничных случаях:

•либо при R3 = 0, т.е. когда источник напряжения U2 с его нулевым внутренним сопротивлением подключается к зажиму В

(рис. 1.15, а);

•либо при R1 = ∞, т.е. если источник тока с его бесконечным сопротивлением подключается к зажиму А (рис. 1.15, б).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

iвх |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

А |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

К |

|

|

|

|

D |

|

iвх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∆U |

|

|

|

Кu |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

∆ |

U |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

R1 |

|

|

|

|

|

|

|

R4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

|

|

i |

н |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

+В |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

Rн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rвых=∞ |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

i'с |

|

|

|

|

|

|

Uс |

|

|

iс |

|

|

Uвых=Uс(1+ R2/R1) |

|

|

|

|

|

Uн |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сравнение схем на рис. 1.6 и 1.15 показывает, что они по выходу при выполнении условия устойчивой работы относятся к группе управляемых электронных источников тока.

19

Схемы на рис. 1.15 очень интересны, если рассматривать их входные сопротивления: сопротивление на рис. 1.15, а по входу В и на рис. 1.15, б по входу А. В этом случае они проявляются как конверторы (устройства изменения знака) сопротивлений.

Анализ схем существенно упрощается, если полагать усиление операционного усилителя бесконечным Ku = ∞ и отрицательная обратная связь преобладает над положительной. Тогда UAB = ∆U = =0. Это значит, что резисторы R2 и R4 на схеме рис. 1.15, а включены параллельно и падения напряжений на них одинаковы. Схема на рис. 1.15, а представляет собой неинвертирующий усилитель, охваченный дополнительной положительной обратной связью через резистор R4. Входной сигнал Uс стремится создать на выходе напряжение UD = Uс (1+ R2 / R1). Естественно, UD > Uс при том же знаке. Поэтому источник сигнала не отдает, а поглощает ток, равный

i' |

=Uc −Uc (1+R2 /R1) |

=−U |

|

R2 |

. |

|

|

|

|||||

c |

R |

|

c R |

R |

||

|

4 |

|

1 |

4 |

|

|

Отсюда входное сопротивление схемы – сопротивление по входу В – оказывается равным

Rвх В = Uс / i'c = – R1 R3 /R2. |

(1.9) |

Как следует из (1.9) для внешней цепи с низкоомным выходом, подключенной к входу В, рассмотренная схема "видится" как отрицательное сопротивление. Любое из трех сопротивлений схемы можно превратить в отрицательное с соответствующим масштабным коэффициентом:

• либо, например, R1 с масштабным коэффициентом K1 =

=R4/R2, т.е. Rвх В = –K1 R1;

• либо сопротивление R4 с масштабным коэффициентом K2 = =R1 /R2, т.е. Rвх В = –K2 R4;

• либо проводимость y = 1/R2 с масштабным коэффициентом

K3= R1 R4, т.е. y = –K3 /R2.

Аналогично конвертируется знак сопротивления Rн в схеме

рис. 1.15, б. При тех же условиях Ku = ∞ и ∆U = 0 падения напряжений на резисторах R окажутся одинаковыми. Сумма падений

напряжений в контуре A – D – B – A: iвх R + iн R = 0, или iн = – iвх,

или Uн = –iвх Rн.

20

Поскольку ∆U = 0, то к зажимам источника тока приложено

напряжение – Rн Iвх.

Подключение к зажиму А источника тока или источника напряжения с высоким выходным сопротивлением приводит к тому, что схема проявляет себя как отрицательное сопротивление вели-

чиной Rн.

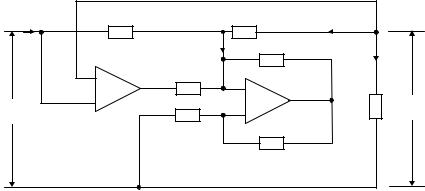

Конверторы сопротивлений могут быть и более сложными. На рис. 1.16 представлена схема одновременно конвертора тока и конвертора сопротивлений.

i1 |

R1 |

А |

R2 |

i2 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

i1+ i2 |

|

R |

|

|

U2 |

|

R |

|

iн |

|

|

– |

– |

|

|

|

||

U1 |

+ 1 |

|

R |

|

Uн |

|

|

|

н |

||||

Uс |

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

Рис. 1.16

При большом усилении усилителя 1 по напряжению U1 = U2 и напряжение сигнала Uс = Uн. Напряжение в точке А схемы UА =

= Uн – i2 R2 = Uс – i1 R1. Отсюда i2 R2 = i1 R1, или i2 = + i1 R1/R2 =

=–Uн/Rн = –Uс /Rн или (Uс /Rн) R2 = – i1 R1.

Следовательно, ток нагрузки

iн = –i2 = – i1 R1/R2; |

(1.10) |

входное сопротивление

Rвх = Uс /i1 = – (R1/R2) Rн. |

(1.11) |

При условии R1 = R2 схема превращается в инвертор тока с коэффициентом передачи по току K'i = – 1.

21

По входу данная схема является конвертором сопротивления, равно как и схема на рис. 1.15. В обеих схемах входное сопротивление определяется одинаковыми (1.9) и (1.11) соотношениями.

Конверторы сопротивлений изменяют знак не только резистивных сопротивлений, но и реактивных, и полных. Это свойство конверторов используется в схемотехнике для создания эквивалентных индуктивностей на базе конденсаторов. При этом громоздкая катушка индуктивности может быть заменена малогабаритным конденсатором. Так, например, если вместо резистора R2 в схему на рис. 1.15 или 1.16 включить конденсатор, то входное сопротивление этих схем

Zвх = −−R11/RωнC = jR1 R3ωC = jKωC

либо Zвх = jR1RнωC.

С увеличением частоты входное сопротивление той и другой схем линейно увеличивается, ток по фазе отстает от напряжения, как и в обычной индуктивности.

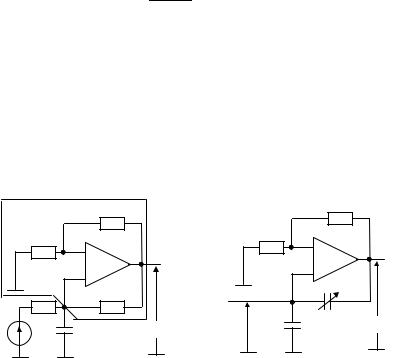

Инвертирование знаков сопротивлений служит в схемотехнике для компенсирования паразитных емкостей и сопротивлений. На рис. 1.17, а представлена схема интегратора напряжений, обеспечивающая заряд конденсатора постоянным током.

|

R |

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

|

– |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

+ |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

||

R |

|

А |

|

|

|

А |

|

|

|

||

|

|

|

Ск |

|

|

С |

Uвых |

Uвх |

Сп |

Uвых |

|

|

|

|

|||

Uвх |

|

|

Б |

|

|

Б |

|

|

|

|

|

а |

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.17

22

Схема, обозначенная пунктиром, представляет собой по входу отрицательное сопротивление величиной –R. Это значит, что к о- нечное значение сопротивления интегрирующего резистора +R в схеме-интеграторе компенсируется отрицательным сопротивлением –R. Эквивалентное внутреннее сопротивление цепи заряда

конденсатора оказывается равным Rэкв = R (–R) / (R– R) = ∞. Это идеальный источник тока. В идеальном случае при Uc(0)=0

Uвых = R2С ∫t Uвхdt .

0

Двойка в числителе обусловлена тем, что коэффициент усиления этого неинвертирующего усилителя Ku = (1+R/R) = 2.

В схеме нейтрализации паразитной емкости (рис. 1.17, б) емкость участка правее АБ равна САБ = – СкR/R = –Ск. Поскольку по отношению к участку АБ паразитная емкость Сп включена параллельно, то суммарная емкость участка АБ

САБ ∑ = Сп – САБ = Сп – СкR/R.

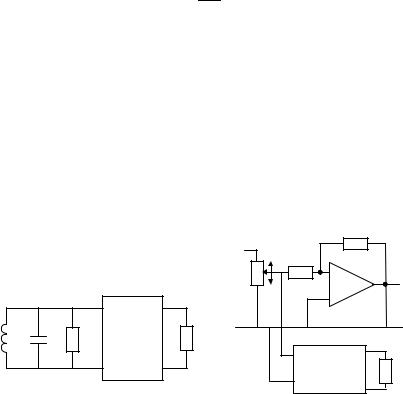

Регулировкой Ск можно нейтрализовать паразитную емкость. На рис. 1.18, а приведена схема компенсации потерь в колебательном контуре, привносимых его нагрузочным сопротив-

лением Rн.

|

|

|

|

|

Rос |

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

R |

– |

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

Uвых |

|

|

|

|

|

|

|

|

L |

С |

Rн |

Конвертор |

|

|

|

|

|

|

R= Rн |

|

Конвертор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

а |

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.18 |

|

|

|

Поскольку входное сопротивление конвертора равно –R и оно включено параллельно сопротивлению нагрузки, то суммарное

23