Курс лекций Ашуйко

.pdf

ва.

Масса вещества, приходящаяся на 1000 г растворителя, составляет 100 г. Молярную массу растворенного вещества можно определить из соотношения М = К m∆TА . Криоскопическая константа бензола − 5,12 град моль–1 кг. М =

5,12 1001,2 =426 г/моль.

Осмотическое давление разбавленных растворов

Если разделить два раствора с различной концентрацией полупроницаемой перегородкой, пропускающей молекулы растворителя, но препятствующей переходу частиц растворённого вещества, будет наблюдаться явление самопроизвольного перехода растворителя через мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный – осмос. Осмотические свойства раствора количественно характеризуются величиной осмотического давления. Давление, которое необходимо приложить к раствору, чтобы предотвратить перемещение растворителя в раствор через мембрану, разделяющую раствор и чистый растворитель, есть осмотическое давление π. Осмотическое давление идеальных растворов линейно зависит от температуры и молярной концентрации раствора С и может быть рассчитано по уравнению (7):

(7)

Уравнение (7) есть т.н. принцип Вант-Гоффа:

осмотическое давление идеального раствора равно тому давлению, которое оказывало бы растворенное вещество, если бы оно, находясь в газообразном состоянии при той же температуре, занимало бы тот же объем, который занимает раствор.

Осмос играет важнейшую роль в процессах жизнедеятельности животных и растений, поскольку клеточная плазматическая мембрана является полупроницаемой. Осмос обусловливает поднятие воды по стеблю растений, рост клетки и многие другие явления.

РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Вещества, распадающиеся в растворах или расплавах на положительно и отрицательно заряженные ионы, называются электролитами. Кислоты, основания и соли являются электролитами. Распад растворенного вещества на ионы под действием молекул растворителя называется электролитической диссо-

циацией.

Положительно заряженные ионы называют катионами, отрицательно заряженные – анионами. Эти ионы, находящиеся в непрерывном движении, и обуславливают электропроводность растворов.

Так как при электролитической диссоциации из одной молекулы образуется два и более ионов, то общее число частиц в растворе увеличивается, поэтому понижение температуры затвердевания и повышение температуры кипения раствора электролита оказываются большими, чем у растворов неэлектролитов такой же концентрации.

Для применения законов Рауля к растворам электролитов, в уравнения, выражающие зависимость свойств раствора от его концентрации, вводится поправочный множитель, который называется изотоническим коэффициентом Вант-Гоффа и обозначается i.

Изотонический коэффициент для растворов электролитов всегда больше единицы, причем с разбавлением раствора i возрастает до некоторого целочисленного значения.

Для объяснения особенностей свойств растворов электролитов С. Арре-

ниус предложил теорию электролитической диссоциации, основываю-

щуюся на следующих постулатах:

1.Электролиты в растворах распадаются на ионы – диссоциируют;

2.Диссоциация является обратимым равновесным процессом;

3.Силы взаимодействия ионов с молекулами растворителя и друг с другом малы (т.е. растворы являются идеальными).

Диссоциация электролитов в растворе происходит под действием полярных молекул растворителя; наличие ионов в растворе предопределяет его электропроводность.

Степень диссоциации, константа диссоциации – количественные характеристики процессов диссоциации.

Для оценки полноты диссоциации в теории электролитической диссоциации вводится понятие степень диссоциации α, которая равна отношению числа молекул n, распавшихся на ионы, к общему числу молекул N:

α = Nдис. = Сдис. ,

Nобщ. С0.

где Сдис – концентрация частиц, образовавшихся в результате диссоциации (моль/л); С0 – начальная концентрация электролита (моль/л). Степень диссоциации α может быть выражена в долях единицы или процентах.

Величина степени диссоциации зависит:

1.от природы растворителя и растворенного вещества;

2.концентрации раствора;

3.температуры.

Электролиты, у которых α →1, считаются сильными, если α →0, – слабыми.

Для объяснения многообразия факторов, влияющих на свойства сильных электролитов, пользуются понятием активности иона. Активность иона – это (доля ионов) концентрация вещества, которая проявляет себя в действии.

Для сильных электролитов, полностью диссоциирующих на ионы, даже при малых концентрациях растворов энергия электростатического взаимодействия между ионами достаточно велика, и пренебречь этим взаимодействием нельзя. Взаимодействие противоположно и одноименно заряженных ионов (соответственно притяжение и отталкивание) приводит к тому, что вблизи

каждого иона находятся преимущественно ионы с противоположным зарядом, образующие т.н. ионную атмосферу. Радиус ионной атмосферы сравнительно велик, поэтому ионные атмосферы соседних ионов пересекаются; кроме того, каждый ион окружен дипольными молекулами растворителя – сольватной оболочкой. Т.о., в растворе сильного электролита возникает подобие пространственной структуры, что ограничивает свободу перемещения ионов и приводит к изменению свойств раствора в том же направлении, как действовало бы уменьшение степени диссоциации. Поэтому, определяя степень диссоциации раствора сильного электролита, получают т.н. кажущуюся степень диссоциации, т.е. величину α с поправкой на межионное взаимодействие. Чем выше концентрация раствора, тем сильнее взаимодействие ионов, тем меньше и кажущаяся степень диссоциации сильного электролита.

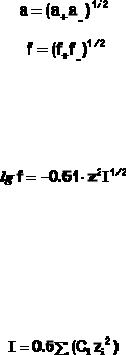

Количественные расчеты характеристик растворов сильных электролитов осуществляют с помощью понятий активности электролита аэ и активностей катионов и анионов а+ и а- соответственно, которые равны произведению коэффициента активности на концентрацию:

Для бинарного электролита средняя активность электролита связана с активностями ионов; как и средний коэффициент активности с ионными:

Дебаем и Хюккелем был разработан метод расчета среднего коэффициента активности сильного электролита. Для бинарного электролита уравнение имеет следующий вид:

Здесь z – заряд иона, для которого рассчитывается коэффициент активности, I – т.н. ионная сила раствора: некоторый параметр, который одновременно учитывает молярную концентрацию и заряд всех имеющихся в растворе ионов. Ионная сила раствора равна полусумме концентраций всех ионов, умноженных на квадрат их заряда:

Теория Дебая – Хюккеля применима только при концентрациях, не превышающих 0.05 моль/л. Для более концентрированных растворов сильных электролитов количественной теории не существует.

Активность иона а(моль/л) определяется выражением

а = f С,

где f – коэффициент активности, С – начальная концентрация электролита; f – отражает взаимодействие силовых полей ионов, имеющих место в данной системе.

В сильноразбавленных растворах f = 1, поэтому в расчетах, связанных с незначительными концентрациями, активность можно считать равной концентрации.

При определении концентраций ионов в растворе слабого электролита следует помнить, что их значения определяются равновесием электролитической диссоциации, которое подчиняется закону действующих масс.

Для расчета нужно знать Кс и начальную концентрацию электролита (моль/л).

Врастворах сильных электролитов истинную степень диссоциации

принимаем равной 1, α = 1; Сиона =С 0 n, где n – число одноименных ионов, образующихся при диссоциации одной молекулы.

Для определения концентрации ионов надо знать схему электролитической диссоциации и С0 – начальную концентрацию электролита (моль/л).

Вобщем случае концентрация иона в растворе может быть определена по формуле

Сиона = С0 α n,

где n– число ионов данного вида, образующихся при диссоциации одной молекулы.

Используя эту формулу, можно рассчитать концентрацию ионов в растворах и слабых и сильных электролитов. В растворах сильных электролитов α = 1, а в растворах слабых электролитов α требует определения, если она не задана в условии.

Диссоциация кислот в водных растворах происходит с образованием катиона водорода.

Упрощенные схемы диссоциации сильных и слабых кислот:

Сильные

HNO3 = H+ + NO −3 H2SO4 = 2H+ + SO −42

Слабые

H2CO3 H+ + HСO3-

HСO3- H+ + СO32-

Диссоциация оснований в водных растворах происходит с образованием анионов только одного вида – гидроксид-ионов.

Упрощенные схемы электролитической диссоциации сильных и слабых оснований:

Сильные |

Слабые |

KOH = K+ + OH– |

Cu(OH)2 CuOH+ + OH– |

Sr(OH)2 = Sr2+ + 2OH– |

CuOH+ Сu2+ + OH– |

Диссоциация средних солей происходит с образованием катиона металла и аниона кислотного остатка.

Упрощенная модель диссоциации средних солей предполагает диссо-

циацию их в одну стадию и может быть представлена схемами: KCN = K+ + CN-

Cr2(SO4)3 = 2Cr3+ + 3SO 24− CuCl2 = Cu2+ + 2Cl–

Следует отметить, что данная модель является лишь первым очень грубым приближением, особенно для солей с небольшой долей ионности связи.

Диссоциация кислых солей происходит сначала с образованием катиона и гидроаниона, затем возможно отщепление Н+ от гидроаниона:

KНСO3 = K+ + HСO −3

HСO 23− H+ + СO 23−

Диссоциация основных солей происходит сначала с образованием гидроксокатиона и аниона, далее возможно отщепление гидроксид-иона от гидроксокатиона:

(FeOH)2SO4 = 2FeOH+ + SO 24− FeOH+ Cu2+ + OH–

Процессы диссоциации слабых электролитов равновесны и подчиняются закону действующих масс.

Константу равновесия электролитической диссоциации приято обо-

значать Кдис., Кс.

Константа равновесия электролитической диссоциации слабого электролита – количественная характеристика глубины протекания процесса.

Величина константы диссоциации зависит:

1.от природы растворителя и растворенного вещества;

2.температуры;

Величина константы диссоциации не зависит от концентрации раствора.

Для сравнения силы слабых электролитов необходимо использовать справочные таблицы, в которых приведены значения Кдис..

HCN H+ + CN– |

|

Kдис. = |

СH + |

CCN - |

=6,02 10–10 |

|||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

CHCN |

|

|||

+ |

– |

|

СClO- CH + |

|

|

|

–8 |

|

HClO H + ClO |

|

Кдис. = |

|

|

|

= 3 10 |

|

|

|

CHClO |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Из сопоставления Кдис перечисленных электролитов следует, что хлорноватистая кислота (Кдис = 3·10–8) сильнее синильной (Кдис = 6,02·10–10).

Для слабых многоосновных кислот и многокислотных оснований, диссоциирующих ступенчато, каждой ступени диссоциации соответствует определенная величина Кдис., например,

H3PO4 H+ + H2PO −4 H2PO −4 H+ + HPO 24− HPO 24− H+ + PO −43

К1дис = 7,6 10–3 К2дис = 6,2 10–8 К3дис = 4,2 10–13

К сильным электролитам относятся:

1.почти все соли (кроме Рb(СН3СОО)2, НgСl2, СdСl2);

2.многие неорганические кислоты(HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4,

HNO3, HClO3, H2SeO4)

3. щелочи (гидроксиды щелочных и щелочноземельных метал-

лов LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2);

К слабым электролитам относятся:

1.почти все органические кислоты;

2.некоторые минеральные кислоты (H2S, HCN, H2CO3 HNO2, HClO, H3BO3 и др.);

3.гидроксиды почти всех металлов (за исключением щелочных и щелочноземельных металлов), а также гидроксид аммония;

4.вода;

Протекание реакций обмена в растворах электролитов обусловливается присутствующими в растворе ионами электролитов. Поэтому такие реакции выражают не только обычными молекулярными уравнениями, но и ионномолекулярными уравнениями реакций. Реакция обмена в растворе между двумя электролитами протекает только при выполнении следующих усло-

вий:

1)образование малорастворимого соединения (осадка);

2)образование малодиссоциирующего соединения (слабого электроли-

та);

3) выделение газа.

При записи ионно-молекулярных уравнений реакций следует соблюдать следующие правила:

–сильные электролиты записывать в виде ионов;

–слабые электролиты (малодиссоциирующие соединения), а также малорастворимые электролиты и газы записывать в молекулярном виде.

ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РН

Процесс электролитической диссоциации воды в соответствии со схе-

мой:

Н2О Н+ + ОН– количественно характеризуется константой равновесия:

Кдис. = СН+ СОН- = 1,8 10–16 (при 220С).

СН2 О

Процесс протекает очень неглубоко, можно считать, что равновесная

концентрация недиссоциированных молекул воды равна общей (начальной) концентрации молекул воды; то есть СН 2 О = 100018 = 55,5 моль/л.

Тогда Кдис. СН 2 О = CH + COH − = Кw;

Kw = 1,8 10–16 55,55 = 10–14 (при 220С).

Кw – постоянная величина (при определенной температуре), которую называют ионным произведением воды.

В чистой воде ионы Н+ и ОН– появляются только за счет электролитической диссоциации воды: Н2О = Н+ + ОН– СН + СОН − = 10–14, их концен-

трации одинаковы: СН + = СОН − |

= 10−14 |

= 10–7 моль/л. |

Раствор, в котором СН + |

= СОН − , |

принято называть нейтральным. |

При добавлении в воду кислоты или основания равновесие диссоциации воды в соответствии с принципом Ле Шателье смещается влево, нарушается соотношение СН + = СОН − , но Kw остается неизменной.

Раствор, в котором СН + > СОН − или СН + > 10–7 моль/л, принято назы-

вать кислым.

Раствор, в котором СН + < СОН − или СН + < 10–7 моль/л, принято назы-

вать щелочным.

Концентрация ионов водорода в водном растворе – важная характеристика раствора:

СН + = СОН − = 10–7 моль/л – нейтральная среда;

СН + > СОН − , СН + > 10–7 моль/л – кислая среда; СН + < СОН − , СН + < 10–7 моль/л – щелочная среда.

Более удобна количественная характеристика среды раствора − водородный показатель, который вычисляется как отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода: рН = –lgCH + .

В соответствии со значением CН +

lgCH + = –lg10–7 рН = 7 − нейтральная среда; рН < 7 − кислая среда; рН > 7 − щелочная среда.

ЗАКОН РАЗБАВЛЕНИЯ ОСТВАЛЬДА ДЛЯ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

В растворе слабого электролита устанавливается равновесие между ионами и непродиссоциировавшими молекулами, например

НСlO H+ + ClO–,

которое подчиняется закону действующих масс и количественно характеризуется константой равновесия:

Кдис. = СН+ ССlO- ,

CHClO

где СН + , СClO − , CHClO – равновесные концентрации ионов и молекул. Из

уравнения процесса следует, что сколько молей кислоты распалось на ионы, столько и получилось катионов и анионов соответственно.

Концентрации СН + , СClO − , CHClO могут быть выражены через начальную концентрацию электролита Сo(НСlO) и степень диссоциации:

α = |

Сдис. |

;) |

|

С |

|||

|

|

||

|

0 HClO |

|

Сдис. = С0 НСlO α,

где Сдис. – концентрация продиссоциировавших молекул. Равновесная концентрация кислоты:

СНСlO = C0 HClO – α C0 HClO

Равновесная концентрация образующихся ионов:

Сдис. = СН + |

= СНClO |

|

|

|

|||

Тогда: |

|

|

|

|

|

|

|

Кдис. = |

С0 НСlO α C0 HClO α |

||||||

C |

|

|

- С |

|

|

α |

|

|

0 HClO |

0 НСlO |

|

||||

|

|

|

С |

|

α2 |

|

|

или Кдис. = |

|

0 НСlO |

|

. |

|

||

|

(1 − α) |

|

|||||

Это соотношение в общем виде справедливо для процесса электролитической диссоциации любого слабого электролита при условии

равенства Скат.= Саниона. Для равновесия:

АВ А+ + В– математическое выражение закона разведения Оствальда имеет вид

Кдис. = С0АВ α2 ,

1 − α

где С0АВ – начальная концентрация слабого основания или кислоты (моль/л); α – степень диссоциации в долях единицы.

Для слабых электролитов, имеющих незначительные величины степени диссоциации, величиной α в знаменателе можно пренебречь и считать, что

1–α = 1. |

Кдис. = САВ α2 |

|

|

Тогда: |

|

||

Из данных соотношений следует: |

|

|

|

|

α = |

Кдис. |

, |

|

С |

||

|

|

|

|

|

|

0АВ |

|

что степень диссоциации слабого электролита увеличивается при разбавлении, то есть уменьшении начальной концентрации.

Пример 1. Вычислите концентрацию ионов H+, OH- и pH в растворе: а) 0,1 М HNO2; б) 0,1 н. H2SO4; в) NaOH плотностью 1 г/мл с массовой долей

NaOH 0,04 %.

а) Дано: |

|

Решение. Записываем уравнение диссоциации ки- |

|||||||||||

C0 = 0,1 моль/л |

слоты: |

|

|

HNO2 →H++NO2–. |

|

||||||||

C |

H |

+ , C |

− , pH – ? |

|

|

|

|

|

|

||||

|

OH |

|

кислота слабая степень диссоциации находим по формуле |

||||||||||

|

|

Поскольку |

|||||||||||

|

|

|

α = |

|

K |

= |

4 10−4 |

= |

40 10 |

−4 |

= 6,32 10 |

−2 |

. |

|

|

|

|

C |

0,1 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При диссоциации кислоты образуются ионы H+. Их концентрацию определяем по формуле

CH+ = α C0 = 6,32 10−2 0,1 = 6,32 10−3 моль/л.

Концентрацию ионов OH– рассчитываем из выражения для ионного произведения воды:

|

|

|

|

|

K |

|

|

|

|

10−14 |

|

|

|

|

|

|

−10 |

|

|

C |

− |

= |

|

W |

|

= |

|

|

|

|

|

=1,58 |

10 |

|

моль/л. |

||||

CH+ |

|

6,32 10 |

−3 |

|

|

||||||||||||||

OH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Находим pH: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

= −lg(6,32 10−3 )=3 −lg(6,32)=3 −0,80 = 2,20 . |

||||||||||||||||||

pH = −lgCH+ |

|

||||||||||||||||||

б) Дано: |

|

|

Решение. H2SO4 – сильная кислота: |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

C (1z H2SO4 )= 0,5 моль/л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H2SO4 = 2H+ +SO42− . |

|||||||||

|

|

|

Для сильных электролитов α =1. |

||||||||||||||||

CH+ , COH− , pH – ? |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

Концентрация |

|

|

ионов |

|

H+ |

будет равна |

|||||||||||

|

|

|

CH+ = α n C0 =1 2 C0 = 2C0 |

|

|||||||||||||||

|

|

( |

в реакции образуется 2 иона H+). |

||||||||||||||||

Найдем C0 (молярную концентрацию H2SO4): |

|

|

|

|

|||||||||||||||

C0 =C (H2SO4 )= 1z C (1z H2SO4 )= 12 0,1 = 0,05 моль/л. |

|||||||||||||||||||

Тогда |

|

|

|

|

CH+ = 2 0,05 = 0,1 моль/л; |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

C |

|

|

|

|

K |

|

|

10−14 |

|

|

−13 |

|

|

|

||||

|

|

− = |

|

|

W |

= |

|

|

=1 10 |

|

|

моль/л; |

|||||||

|

|

CH+ |

0,1 |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

OH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

в) Дано: |

|

|

|

|

pH = −lgCH+ = −lg(0,1)=1. |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Решение. NaOH – сильный электро- |

||||||||||||

ω |

|

|

|

|

|

|

|

лит: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

(NaOH) = 0,04% или 0,0004 |

|

|

|

|

|

NaOH = Na+ +OH− (α =1), |

|||||||||||||

ρр-ра = 1 г/мл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

CH+ , COH− , pH – ? |

|

|

|

COH |

|

|

|

образует ионы OH–. Тогда |

|||||||||||

|

|

|

|

− = α n C0 =1 1 C0 =C0 . |

|||||||||||||||

Находим C0 (молярную концентрацию NaOH): |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

пусть Vр-ра = 1 л = 1000 мл, |

|

|||||||||||||

mр-ра =ρр-ра Vр-ра =1 1000 =1000 г,

m(NaOH)= ω mр-ра = 0,0004 1000 = 0,4 г,

C =C (NaOH)= |

|

|

m(NaOH) |

= |

0,4 |

= 0,01 моль/л. |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

0 |

|

M (NaOH) Vр-ра |

|

40 1 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

Тогда: |

|

|

|

|

COH− |

= 0,01 моль/л, |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

C |

|

|

K |

10−14 |

|

|

|

−12 |

|

|||

|

H |

+ = |

W |

= |

|

|

=1 10 |

|

моль/л, |

||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

COH− |

0,01 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

pH = −lgCH+ = −lg(1 10−12 )=12 .

Пример 2. Определите степень диссоциации угольной кислоты в 0,01 М растворе, учитывая только первую ступень диссоциации, если pH этого рас-

твора равен 4,17. |

|

|

|

Решение. Уравнение диссоциации кислоты |

|||||

Дано: |

|

|

|

|

|

||||

C(H2CO3) = 0,01 моль/л |

по первой ступени имеет вид: |

||||||||

pH = 4,17 |

|

|

|

|

H2CO3→ H++HCO3– (Iступень) |

||||

α– ? |

|

|

|

|

|

Вычисляем концентрацию ионов H+: |

|||

|

|

|

C |

H |

+ =10−pH =10−4,17 = 6,76 10−5 моль/л. |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Степень диссоциации находим так |

|

||||||||

C |

H |

+ = α C |

, |

|

α = |

CH+ |

= 6,76 10−5 |

= 6,76 10−3 моль/л. |

|

|

|

||||||||

|

0 |

|

|

|

|

C0 |

0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ТЕОРИИ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ

Единой теории кислот и оснований не существует. Наиболее широко используются четыре теории кислот и оснований: Аррениуса, протонная,

электронная и теория сольвосистем.

Теория электролитической диссоциации Аррениуса

Согласно теории Аррениуса, кислоты - это вещества, при электролитической диссоциации в водном растворе образующие катионы одного вида, только катионы водорода Н+. Основания — это вещества, в водном растворе подвергающиеся электролитической диссоциации с образованием анионов одного вида, анионов гидроксида ОН–.

Протонная теория Брёнстеда-Лоури

Согласно протонной теории, кислота — это соединение, способное отдавать основанию катионы водорода Н+ (является донором Н+). Основания — это соединения, способные принимать у кислоты катионы водорода Н+ (является акцептором Н+). Таким образом, в этой теории одно и то же вещество в