- •Государственное образовательное учреждение высшего

- •Рецензенты:

- •Методика клинического обследования кожи и подкожной жировой клетчатки

- •Семиотика заболеваний кожи и подкожной Жировой клетчатки.

- •Методика объективного обследования костно-мышечной системы у детей

- •Этапы формирования молочного прикуса(Мазурин а.В., Воронцов и.М., 1999)

- •Сроки прорезывания молочных зубов:

- •Методика объективного обследования органов дыхания здорового ребёнка

- •Дополнительные методы исследования органов дыхания у детей

- •Синдром ринита

- •Синдром ложного крупа

- •Синдром обструктивного бронхита

- •Синдром пневмонии

- •Семиотика экссудативного плеврита

- •Генез вентиляционной дыхательной недостаточности

- •Методика клинического обследования сердечно-сосудистой системы у детей.

- •Перкуторные границы сердечной тупости у здоровых детей разных возрастов [Молчанов в. И., 1970]

- •Значения 90 и 95 центилей систолического и диастолического артериального давления у девочек в возрасте от 1 до 17 лет в зависимости от центильного распределения роста*

- •Значения 90 и 95 центилей систолического и диастолического артериального давления у мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет в зависимости от центильного распределения роста*

- •Функциональные и инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы.

- •Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы

- •Семиотика поражения сердечно-сосудистой системы

- •Классификация шумов, выслушиваемых в области сердца

- •Дифференциально-диагностическая таблица функциональных и органических систолических шумов сердца у детей

- •Семиотика врождённых пороков сердца

- •Дефект межпредсердной перегородки (дмпп)

- •Семиотика дефекта межпредсердной перегородки

- •Дефект межжелудочковой перегородки

- •Коарктация аорты

- •Семиотика коарктации аорты

- •Тетрада Фалло

- •Семиотика тетрады Фалло

- •Открытый артериальный (Боталлов) проток

- •Семиотика открытого артериального протока

- •Семиотика некоторых приобретённых пороков сердца

- •Семиотика эндокардита

- •Семиотика перикардита

- •Семиотика сердечной недостаточности

- •Признаки и степени сердечной недостаточности у детей

- •Семиотика острой сосудистой недостаточности

- •Методика объективного обследования желудочно-кишечного тракта

- •Дополнительные методы обследования:

- •I. Лабораторные методы исследования

- •Показатели pH желудочного сока

- •Семиотика заболеваний органов пищеварения Семиотика жалоб при заболеваниях органов пищеварения

- •Основные синдромы поражения желудочно-кишечного у детей старшего возраста

- •Основные патологические синдромы при поражении желудка 12-перстной кишки

- •Синдромы, связанные с нарушением желчеотделения.

- •Дифференциально-диагностические критерии желтух у детей

- •Методика объективного обследования органов мочеобразования и мочевыделения у детей

- •Дополнительные методы обследования:

- •I Лабораторное исследование функции почек

- •Методы определения функционального состояния почек

- •Инструментальные методы исследования мочевыделительной системы у детей

- •Семиотика поражения мочевыделительной системы

- •Нарушения в анализах мочи

- •Изменения в анализах мочи

- •Методика обследования эндокринной системы у детей

- •Общий осмотр больного

- •Семиотика синдромов гипотиреоза и тиреотоксикоза врожденный гипотиреоз

- •Диффузный токсический зоб (синдром тиреотоксикоза)

- •Оценка полового развития и методы исследования половых желез

- •Половое развитие девочек

- •Половое развитие мальчиков

- •Дополнительные методы обследования при подозрении на половую патологию у детей:

- •Сахарный диабет

- •Дополнительные методы обследования, выполняемые у пациентов с сахарным диабетом для оценки состояния углеводного обмена

- •Заболевания надпочечников

- •Синдром врожденной дисфункции коры надпочечников

- •Дополнительные методы исследования при патологии надпочечников.

- •Методика исследования системы крови здорового ребенка

- •Показатели крови ребенка в различные возрастные периоды

- •Миелограмма здоровых детей.

- •Семиотика изменений показателей периферической крови при различных заболеваниях у детей

- •Кожа – пжк – костно-мышечная система

- •Кровь и кроветворение

- •Органы дыхания

- •Сердечно-сосудистая система

- •Органы мочевыделения

- •Эндокринная система

- •Эталоны ответов

- •Умения и навыки клинического обследования детей Учебное пособие

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы

Электрокардиография

Электрокардиография - метод регистрации электродвижущей силы сердца, возникающей в процессе деполяризации и реполяризации миокарда. Для записи электрокардиограммы используются одно- и многоканальные аппараты, позволяющие регистрировать электрокардиограмму в нескольких отведениях и одновременно записывать другие показатели сердечной деятельности (фонокардиограмму, сфигмограмму).

В обязательную программу полного электрокардиографического исследования входит съемка стандартных и усиленных однополюсных отведений от конечностей, а также шести однополюсных грудных отведений.

Для получения стандартных отведений электроды помещают на верхних и нижних конечностях. Стандартные отведения называются еще классическими, или отведениями Эйнтховена.

I стандартное отведение регистрирует разность потенциалов между левой и правой руками.

II - между правой рукой и левой ногой.

III - между левой рукой и левой ногой.

Усиленные однополюсные отведения от конечностей регистрируют потенциал с одной конечности, отведения обозначаются: AVL — активный электрод на левой руке, AVR — активный электрод на правой руке, AVF - активный электрод на левой ноге.

Грудные отведения обозначаются буквой «V». Дифферентный электрод присоединяется к положительному полюсу и у детей старше двух лет устанавливается:

V1 — 4 межреберье справа у края грудины,

V2 — 4 межреберье слева у края грудины,

V3 — средняя точка между V2 и V1,

V4 — 5 межреберье по средне-ключичной линии,

V5 — по передней аксиллярной линии на уровне V4,

V6 — по средней аксиллярной линии на уровне V4.

Форма кривой ЭКГ при синхронной записи с различных участков тела будет различной. Зубцы или волны ЭКГ харастеризуют величину, направление и локализацию потенциалов сердца. Электрокардиограмма состоит из зубцов (Р, QR, S, Т) и интервалов (Р—Q, QRS, S—T, Q—Т, Т—РR—R). Отрезки ЭКГ, находящиеся между зубцами, называются сегментами, а отрезки, состоящие из сегмента и прилегающего зубца — интервалами.

Горизонтальные участки сегментов указывают на отсутствие разности потенциалов на поверхности тела. Они изображаются изоэлектрической линией. Зубцы и волны, направленные вершинами вверх от изоэлектрической линии, называются положительными, вниз — отрицательными. Вершина каждого зубца образована восходящим и нисходящим коленами. Зубец Р отражает процесс возбуждения предсердий. Интервал Р — Q соответствует периоду от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков.

Комплекс QRS образуется в результате возбуждения миокарда желудочков.

Интервал S — Т соответствует медленной реполяризации желудочков, зубец Т — быстрой реполяризации.

Интервал Q — Т - электрическая систола сердца, соответствует по времени периоду от начала деполяризации до окончания реполяризации желудочков.

Зубец U — положительный, непостоянный, отвечает фазе изометрического расслабления желудочков.

Интервал Т — Р — электрическая диастола сердца.

Интервал R — R — продолжительность сердечного цикла.

Возрастные особенности ЭКГ у детей обусловлены анатомо-физиологическими особенностями сердечно-сосудистой системы.

ЭКГ новорожденных

Зубец Р относительно высок (отношение его к зубцу R в первых двух стандартных отведениях =1 : 3); это объясняется относительно большими размерами предсердий и открытым овальным отверстием, что увеличивает работу предсердий.

Глубокий зубец Q в III стандартном отведении aVR, aVF свидетельствует о правограмме.

Зубец R мал в I отведении и высок в III в связи с преобладанием правого сердца и более горизонтальным расположением сердца в грудной клетке.

Зубец S хорошо выражен в I стандартном отведении и мал в III.

Комплекс QRS в ряде случаев зазубрен, иногда одновременно в двух отведениях, что объясняется неравномерные ростом проводящей системы сердца (правой и левой ножек пучка Гиса).

Зубец Т в стандартных отведениях мал, часто сглажен двухфазен и даже отрицателен. Отношение его к зубцу I в первых двух стандартных отведениях 1:6 (у взрослых 1:3).

Частота пульса у новорожденных 120 - 140 в 1 мин.

ЭКГ детей раннего возраста

Зубец Р остается высоким. Отношение его к R в первых двух стандартных отведениях становится 1 : 6, что связано с увеличением зубца R.

Во всех стандартных отведениях встречается зубец Q.В III стандартном отведении он глубокий.

Зубец R в aVF стандартном отведении увеличивается, зубец Q уменьшается. Это связано с изменением соотношение правого и левого сердца, а также с изменением положения сердца в грудной клетке (более косое).

Комплекс QRS часто зазубрен в III стандартном отведении.

Зубец Т в стандартных отведениях у детей раннего возраста больше, чем у новорожденных, отношение его величины к величине зубца S в первых двух стандартных отведениях составляет 1:3 — 1:4.

У детей раннего возраста, наряду с правым типом, встречается левый и нормальный тип ЭКГ: 40% — нормограмма, 50% — правограмма и 10% — левограмма.

Средняя частота пульса — 110-120 в минуту.

ЭКГ детей дошкольного возраста

В I и II стандартных отведениях отношение зубца Р к зубцу R составляет 1:8— 1 : 10.

Соотношение величин зубцов R и S в стандартных отведениях приближается к этому соотношению у взрослых. По сравнению с ЭКГ детей раннего возраста увеличивается R и уменьшается S в I стандартном отведении, а в III отведении увеличивается S. Это связано с изменением соотношения правого и левого сердца, а также с изменением положения сердца в грудной клетке (более косое). Комплекс QRS чаще зазубрен, чем у детей раннего возраста.

Зубец Т отрицательный в V1-V2.

Электрическая ось – нормальная или вертикальная.

Частота пульса в среднем 95-100 в 1 мин. Часто — аритмия дыхательного типа.

Систолический показатель 49—55%.

ЭКГ детей школьного возраста

Зубец Р невысокий. Соотношение Р и R в I стандартном отведении составляет 1:8 — 1:10.

В стандартных отведениях зубец Q встречается реже и величина его меньше, чем у более младших детей. Иногда в III отведении наблюдается глубокий Q, превышающий 4R.

Соотношение величины R и S в стандартных и грудных отведениях приближается к соотношению взрослых.

Зубец Т в стандартных отведениях положительный, хорошо выраженный.

Чаще встречается нормограмма.

Средняя частота пульса 70-90 в 1 мин. характерна лабильность пульса.

Анализ электрокардиограммы рекомендуется проводить после ознакомления с анамнезом жизни и клиническим осмотром ребенка.

Дать заключение о сердечном ритме. У здоровых детей он должен быть синусовым, т. е. в каждом сердечном цикле должен быть зубец Р, предшествующий желудочковому комплексу.

Подсчитать число сердечных сокращений путем определения количества интервалов R—R за 1 мин и последующего деления 60 с (одной минуты) на время, занимаемое одним сердечным циклом, определяемым по интервалам R-R.

Оценить расположение электрической оси сердца. При этом определяется величина зубца R и весь комплекс QRS в трех стандартных отведениях.

Нормограмма RII >RI>RIII

Правограмма — RIII>RI и >RII

Левограмма — RI>RII и >RIII.

Оценить зубцы и интервалы ЭКГ. Высота зубцов ЭКГ измеряется в миллиметрах от изолинии: измерения положительных зубцов производят от изоэлектрической линии до верхушки данного зубца, отрицательных — вниз от изолинии до верхушки зубца. Далее оценивают форму и амплитуду зубцов Р, Q, R, S, Т в различных отведениях, рассчитывают отношение этих зубцов к зубцу R, сопоставляя их с возрастной нормой.

Длительность интервалов и зубцов измеряют во II отведении ЭКГ и оценивают в сотых долях секунды, сравнивая с возрастной нормой. Учитывают интервалы Р — Q, QRS, S — Т, Т — Р, R — R.

Зубец Р положительный в I, II, aVF-отведениях и составляет '/6 R, по ширине не более 0,10с. В отведениях III, aVL этот зубец может быть сглаженным, положительным, двухфазным, отрицательным. В грудных отведениях Р низкие, положительные, в aVR-отведении зубец Р отрицательный. Под воздействием симпатических влияний амплитуда Р увеличивается, с воздействием ваготонических — уменьшается.

Зубец Q у детей в норме не шире 0,03 с, в III отведении он составляет до 7з — 74 R, в грудных отведениях — до '/г R.

Зубец R — наибольший, вариабельный по величине (5—25мм), амплитуда его зависит от направления электрической оси сердца. У здоровых детей могут встречаться расщепления, зазубрины зубца в одном или двух отведениях.

Зубец S — отрицательный, непостоянный, величина его зависит от направления электрической оси сердца, ширина до 0,01—0,04 с. Расщепления, зазубрины зубца S оцениваются так же, как и зубца R.

Зубец Т у детей имеет высоту 0,5—6 мм (от 1/3 — 1/4 R в стандартных отведениях до 1/2 R в грудных отведениях); он всегда положителен в I, II, aVF-отведениях. В III, aVL-отведениях может быть положительным, сглаженным, двухфазным, отрицательным, в отведениях aVR он отрицательный.

Зубец U — непостоянный, растянутый, плоский.

Интервал Р — Q зависит от возраста детей и числа сердечных сокращений. У детей до 2 лет он в среднем составляет 0,10—0,12 с, у дошкольников - 0,12—0,14 с, у детей младшего школьного возраста — 0,13—0,15 с, старшего школьного возраста — 0,14—0,18 с.

Интервал QRS зависит от возраста и составляет в среднем: до 2 лет - 0,04—0,05 с, у дошкольников — 0,05—0,06 с, у детей младшего школьного возраста — 0,06 — 0,07 с, старшего школьного возраста — 0,07—0,08 с (до 0,10 с).

Интервал S — Т оценивается по форме и отношению к изолинии, допускается смещение S — Т вверх или вниз от изолинии на 1 мм, а в отведениях V1, V2, V3 на 2 мм.

Интервал Q — Т (электрическая систола сердца) измеряется от начала зубца S до конца Т и составляет 0,25— 0,37 с, зависит от частоты сердечных сокращений.

Кроме длительности электрической систолы сердца, определяют систолический показатель (СП), представляющий собой отношение длительности электрической систолы к продолжительности сердечного цикла.

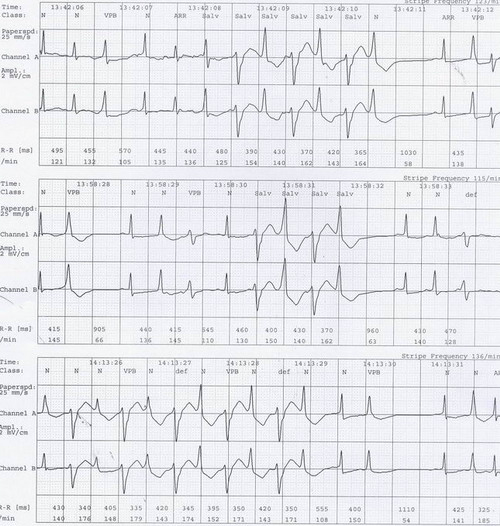

Мониторирование по Холтеру

Холтеровское мониторирование - это метод функциональной диагностики, с помощью которого осуществляется суточная запись электрокардиограммы (ЭКГ) в нескольких отведениях. Запись ЭКГ проводится непрерывно в течение 24 часов. Для этого используется небольшой носимый регистратор, который производит круглосуточную запись электрокардиограммы и передачу информации о работе сердца за сутки в компьютер.

|

Bнешний вид регистратора |

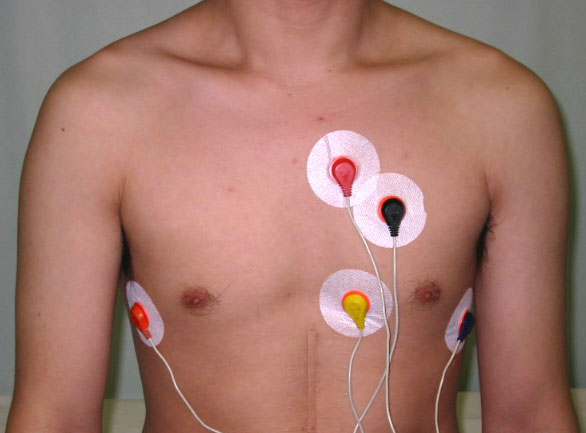

Внешний вид электродов на теле пациента |

|

|

|

Программа обработки данных обеспечивает выявление и анализ всех видов аритмий и приступов стенокардии. Этот метод позволяет не только точно поставить диагноз, но и существенно повысить эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Пример записи ЭКГ по Холтеру:

Всем пациентам при холтеровском мониторировании выдается дневник, в котором пациент отмечает своё самочувствие, жалобы, вид деятельности, физические нагрузки, приём лекарственных препаратов, время бодрствования и сна. Затем, при расшифровке данных, врач сравнивает записи в дневнике с ЭКГ. Очень важно, что регистрация ЭКГ происходит в условиях обычной жизни пациента, что позволяет зарегистрировать различные события, возникающие при повседневной жизни пациента, и которые не удается зафиксировать при регистрации обычной ЭКГ.

Суточное мониторирование АД – это автоматическое измерение артериального давления в течение суток и более (при необходимости) через определенные интервалы, согласно заданной программе. На плечо пациента одевается манжета для измерения АД, соединенная с портативным монитором. Прибор крепится на поясе или на ремне через плечо. Измерения проводятся в амбулаторном режиме, в условиях обычной активности пациента. Аппарат обеспечивает автоматическое измерение пульса, систолического и диастолического АД через установленные интервалы времени осциллометрическим методом, т.е. путем анализа пульсовых явлений в пневмоманжете. Программирование монитора перед установкой на пациента происходит с помощью компьютера. Результаты измерений запоминаются и отображаются на жидкокристаллическом индикаторе прибора. После окончания исследования монитор подключается к ПЭВМ для обработки и отображения результатов измерений.

Метод позволяет рассчитать среднесуточные показатели АД и пульса, средние значения АД в дневной и ночной период, определяется степень ночного снижения и утреннего повышения АД, реакция АД на физические нагрузки и психоэмоциональные стрессы, степень и длительность гипертонической нагрузки на органы-мишени, вариабельность АД и пульса в течение суток, выявить эпизоды гипотонии.

Суточное мониторирование АД используют для диагностики гипертонической болезни или гипотонии, для подбора медикаментозной терапии, для оценки эффективности и безопасности лечения.

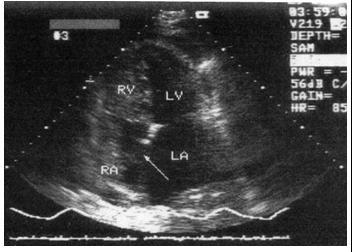

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Метод изучения положения и движения структур сердца посредством отраженного импульсного ультразвука. Метод базируется на том, что во время прохождения ультразвука через ткани тела человека часть его энергии отражается вследствие акустического сопротивления, возникающего на границах сред разной плотности. Эти отраженные сигналы воспринимаются датчиком и превращаются в электрическую энергию, которую можно усилить и зарегистрировать на осциллографе. В качестве датчика используют пьезокристалл титаната бария. Акустическими поверхностями в средостении являются передняя стенка грудной клетки, стенки четырех камер сердца - левого и правого предсердий, левого и правого желудочков, митральный и трикуспидальный атриовентрикулярные клапаны, их подклапанный аппарат (хорды, папиллярные мышцы), поддерживающий створки клапанов, полулунные клапаны аорты и легочной артерии, стенки этих сосудов, перикардиаль-ная сумка и легкие. Большинство этих структур рентгенонегативно. Ультразвук отражается от этих анатомических образований вследствие явных различий их акустического сопротивления и поэтому может определять положение их поверхностей. Так как скорость ультразвука в мягких тканях относительно постоянна, можно делать точные сопоставления глубины отраженных акустических поверхностей.

Рентгенография сердца

Рентгенография сердца — метод дистанционного исследования сердца. При рентгенографии снимок печатается на пленке, а при рентгеноскопии изображение просматривается на экране. Рентгеновский снимок сердца делается в двух проекциях: прямой и боковой. При необходимости снимают дополнительные косые проекции. Для более точного определения задней границы сердца пациента могут предложить принять чайную ложку контрастного вещества, в результате этого сердце просматриваться более четко (рентгенография сердца с контрастированием пищевода).

Рентгенография органов грудной клетки позволяет оценить:

легочный рисунок, который отражает артериальный и/или венозный застой или, наоборот, свидетельствует о снижении кровенаполнения малого круга кровообращения;

размер камер сердца, магистральных сосудов;

форму сердечной тени;

состояние тимуса, ход ребер, состояние позвоночника.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Анатомо - физиологические особенности сердца у новорождённых и детей раннего возраста.

Особенности сосудов у детей раннего возраста.

Методика осмотра области крупных сосудов.

Методика пальпации сердца и верхушечного толчка.

Границы относительной и абсолютной тупости у детей различного возраста (от новорождённости до 2 лет, 2-6 лет, 7-12 лет).

Методика определения пульса у детей разного возраста.

Частота пульса в возрастном аспекте.

Методика аускультации сердца и сосудов.

Характеристика функциональных шумов.

формулы определения артериального давления у детей разного возраста, предложенные разными авторами.

Методика проведения функциональных проб: Шалкова, ортостатической, Штанге-Генча.

Особенности ЭКГ у детей различного возраста.

Особенности ФКГ у детей различного возраста.