Фтизиатрия / Фтизиатрия

.PDF

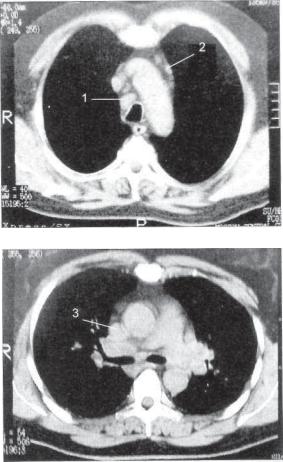

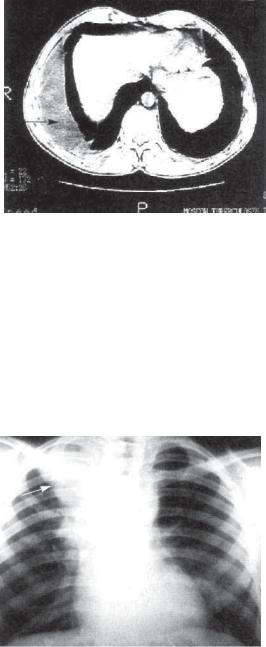

Рис. 8.14. Патология внутригрудных лимфатических узлов при туберкулезе.

1 — ретрокавальные, 2 — парааортальные, 3 — бифуркационные лимфатические узлы. КТ.

пенным исчезновением перифокальной инфильтрации в легочной ткани и перинодулярной инфильтрации в области корня легкого. Компоненты первичного комплекса в легком, лимфатических узлах и связующий их лимфангит определяются более отчетливо. Легочный компонент обычно представлен ограниченным затемнением или фокусом средней интенсивности, лимфатические узлы — хорошо определяемой тенью расширенного и деформированного корня легкого. Четко выявляется «симптом биполярности» поражения (рис. 8.20). В

150

Рис. 8.14. Продолжение.

дальнейшем размеры легочного компонента и пораженного корня легкого продолжают уменьшаться, постепенно в них появляются признаки кальцинации. Стадия рассасывания и уплотнения продолжается около 6 мес.

Стадия петрификации характеризуется формированием в легочной ткани высокоинтенсивной очаговой тени с резкими контурами (очаг Гона) и включениями высокой интенсивности (кальцинатов) в регионарных лимфатических узлах (рис. 8.21).

Осложненное течение первичного туберкулеза также сопровождается характерными изменениями на рентгенограммах и томограммах.

151

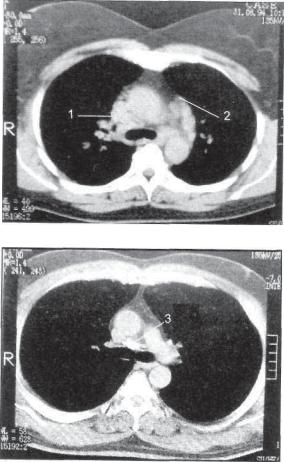

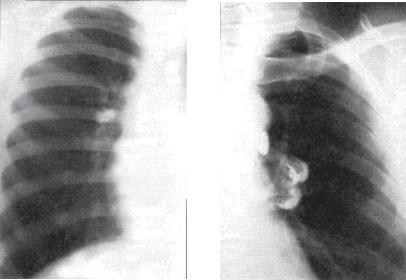

Рис. 8.15. Левосторонний туберкулез бронхопульмональных лимфатических узлов. Рентгенограммы легких в прямой проекции.

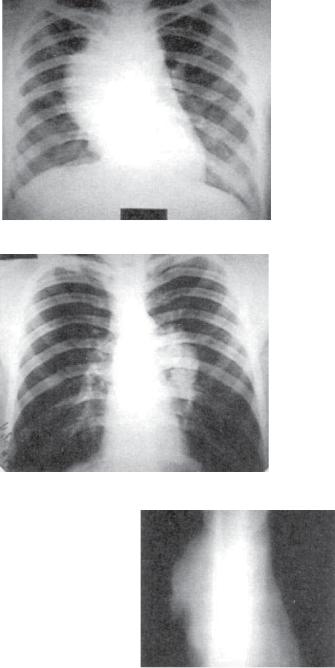

При развитии экссудативного плеврита на обзорном снимке органов грудной клетки определяется наличие свободной жидкости в плевральной полости (рис. 8.22, 8.23).

Поражение бронха проявляется деформацией его тени, изменением диаметра и обтурацией просвета. С развитием гипо* вентиляции и ателектаза снижается прозрачность легкого или его анатомической единицы (сегмент, доля), которая перестает нормально вентилироваться. При рентгенологическом исследовании определяют однородное затемнение с четкими, иногда вогнутыми контурами (рис. 8.24, 8.25). Локализация затемнения соответствует безвоздушному сегменту или доле.

152

а

в

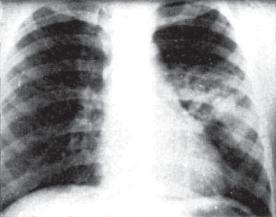

Рис. 8.16. Правосторонний опу- |

|

холевидный бронхоаденит. |

|

а — рентгенограмма легких в прямой |

|

проекции; б — продольная томограм- |

|

ма в прямой проекции; в — обзорная |

|

рентгенограмма в прямой проекции, |

|

поражение лимфатических узлов с |

|

левой стороны. |

б |

|

153

а |

б |

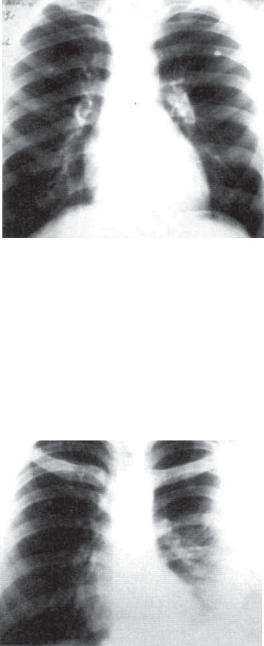

Рис. 8.17. |

Кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах. |

а — справа; б — слева. Фрагменты рентгенограмм легких в прямой проекции.

Ателектазированная доля легкого уменьшается в объеме, поэтому корень легкого и средостение смещаются в сторону поражения. Другие отделы легкого могут быть чрезмерно прозрачными из*за повышенной воздушности. При относительно быстром восстановлении бронхиальной проходимости и вентиляции легкое вновь становится воздушным. Длительное нарушение вентиляции характеризуется появлением в зоне ателектаза линейных теней, обусловленных фиброзом периброн* хиальной и периваскулярной ткани в междольковых и межсегментарных перегородках.

Бронхогенная диссеминация МБТ на рентгенограммах проявляется очаговыми тенями различной величины и неправильной формы, которые локализуются вокруг бронхов. Чаще такие очаговые тени обнаруживают в нижних отделах легких (рис. 8.26). При лимфогематогенной диссеминации очаговые тени локализуются в верхних отделах легких. Они обычно небольших размеров. В процессе обратного развития интенсивность теней увеличивается, размеры уменьшаются, а контуры становятся более четкими. В очаговых тенях иногда появляются включения солей кальция. Такие очаги*отсевы в верхушках легких принято называть очагами Симона (рис. 8.27).

Первичный туберкулезный комплекс может осложниться

154

Рис. 8.18. Туберкулез внутригруд* ных лимфатических узлов. Фаза уплотнения и частичной кальцинации. КТ (медиастинальный режим).

кавернизацией легочного компонента (первичная легочная каверна) или казеозного лимфатического узла («железистая» каверна). В этих случаях в легочной ткани или в ткани лим*

155

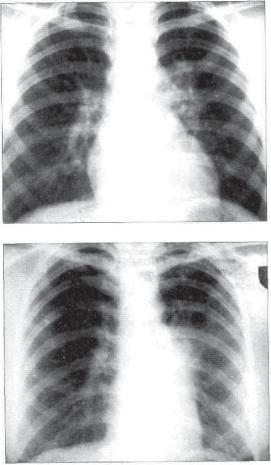

Рис. 8.19. Первичный туберкулезный комплекс. Пневмоническая стадия. Рентгенограмма легких в прямой проекции.

фатического узла на фоне затемнения обнаруживают просветление, соответствующее локализации каверны (рис. 8.28).

Прогрессирующее течение первичного туберкулезного комплекса с развитием казеозной пневмонии приводит к появлению на рентгенограмме полисегментарного или лобарного затемнения высокой интенсивности с множественными участками просветления из*за распада легочной ткани. В нижележащих отделах обнаруживают очаговые тени бронхогенной дис* семинации.

Фибробронхоскопия у больных первичным туберкулезом показана в случаях упорного сухого приступообразного кашля, локальных сухих хрипов, ателектаза, бактериовыделения, а также при длительной интоксикации.

Эндоскопическая картина поражения крупных бронхов при первичном туберкулезе многообразна. Чаще наблюдают признаки катарального эндобронхита с выбуханием стенки бронха и локальным расширением сосудов из*за давления увеличенных лимфатических узлов. Реже выявляют инфильтраты, грануляции, язвы, а также свищи из прорвавшихся в просвет бронха казеозно* некротических лимфатических узлов. В процессе обратного развития воспалительного процесса в стенке бронха формируются рубцовые изменения. Изредка в просвете бронха обнаруживают известковый камень*бронхолит, выступающий из кальцинированного лимфатического узла.

При наличии признаков поражения стенки бронха во время бронхоскопии можно сделать щипцовую биопсию слизистой оболочки и трансбронхиальную пункционную биопсию увеличенного лимфатического узла. Биоптаты подвергают морфологическому и бактериологическому исследованию.

156

а

б

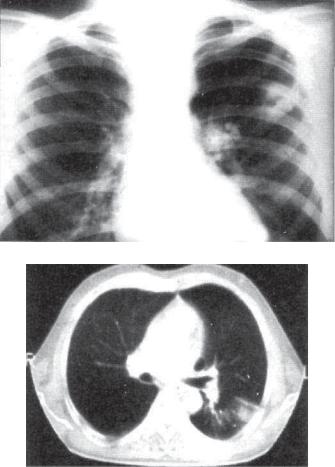

Рис. 8.20. Первичный туберкулезный комплекс. Стадия рассасывания

иуплотнения.

а— рентгенограмма легких в прямой проекции; б — КТ.

Бронхоскопия при первичном туберкулезе имеет не только диагностическое, но и лечебное значение. Оно заключается в мероприятиях по восстановлению нормальной проходимости бронха: в удалении казеозных масс, грануляций, бронхолитов, санации язв и свищевых ходов. В итоге улучшаются условия для восстановления бронхиального просвета, вентиляции легкого и репаративных процессов.

Оценка показателей общего анализа крови позволяет судить о выраженности интоксикационного синдрома и фазе туберкулезного процесса. В раннем периоде первичной туберкулез*

157

Рис. 8.21. Первичный туберкулезный комплекс. Стадия петрификации. Рентгенограмма легких в прямой проекции.

ной инфекции изменения в крови могут отсутствовать. Иногда обнаруживают небольшой лейкоцитоз, увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов и повышение СОЭ. Возможна относительная лимфопения. При формах первичного туберкулеза, протекающих с клинической картиной острого заболевания, число лейкоцитов повышается до 14,0—15,0 • 109/л, содержание эозинофилов и лимфоцитов понижается, СОЭ увеличивается до 30—35 мм/ч. У больных первичным туберкуле*

Рис. 8.22. Левосторонний экссудативный плеврит. Рентгенограмма легких в прямой проекции.

158

Рис. 8.23. Левосторонний экссудативный плеврит. КТ.

зом с длительно сохраняющимся интоксикационным синдромом может развиться гипохромная анемия.

В острой фазе туберкулезного воспаления при биохимическом исследовании крови обнаруживают нарушение соотношения белковых фракций, увеличение содержания фибриногена, гаптоглобина, альфа*1*антитрипсина, сиаловых кислот.

Иммунологическое исследование крови у больных активным туберкулезом выявляет повышение титра противотуберкулезных антител, увеличение содержания отдельных иммуноглобулинов.

Осложненное течение первичного туберкулеза приводит к

Рис. 8.24. Ателектаз верхней доли правого легкого. Рентгенограмма легких в прямой проекции.

159