книги2 / монография 3

.pdfДевушек 17−18 лет ставили между плитами с ультрафиолетовым излучением: один электрод ставили на живот, а другой − на ягодицах, фокус лучей направлялся на яичники: яичники сгорали, на животе и ягодицах появлялись ожоги. Через месяц делали контрольные операции (без анестезии!): один разрез в длину, другой поперек, удаляли половые органы для исследования их состояния. В результате такой варварской процедуры девушки в течение короткого времени превращались в старух.

–Искусственное оплодотворение.

–Действие химических веществ на кожу для искусственного вызывания язв, флегмон.

–Клинические испытания лекарственных средств.

Фармацевтическая промышленность Германии не осталась в стороне от зверств, проводимых нацистами. Лидером среди промышленных фирм в использовании труда заключённых концентрационных лагерей был химико-фармацевтический концерн IG «Farbenindustrie», IG-Farben [«Interressen-gemeischaft Farben»,

состоявший из компаний BASF, Bayer, Hoechst и др., см. о нём выше]. Именно IG-Farben спонсировал выборную компанию А. Гитлера в 1933 г.

Во время Второй мировой войны IG-Farben производил резину, смазочное масло, топливо, большую часть всех взрывчатых веществ Германии, 90 % пластмассы и лёгких металлов. IG-Farben участвовал в расхищении побеждённых стран: концерн контролировал химические заводы на оккупированных территориях.

Химики IG-Farben разработали отравляющее вещество «Циклон Б» (Zyklon В) − торговая марка синильной кислоты. «Циклон Б» был привезён в Освенцим летом 1941 г. как дезинфицирующее средство. Освенцим стал фабрикой наиболее массового уничтожения людей в истории. Газ «Циклон Б» широко применялся в «лагерях смерти» для массового уничтожения узников в специально сконструированных газовых камерах (в их создании также принимали участие врачи).

По словам оставшихся в живых узников компания посылала медикаменты в необозначенных и неподписанных ампулах. Люди инфицировались таблетками, порошковыми субстанциями, инъекциями.

Действия концерна были осуждены на Нюрнбергском трибунале.

К наиболее известным нацистским медикамклятвопреступникам относятся:

Карл Брандт (1904−1948), рейхскомиссар здравоохранения, группенфюрер СС, личный врач А. Гитлер, профессор. Именно Брандт первым разрешил умертвить ребёнка-инвалида по фамилии Кнауэр, чем положил начало «Акции эвтаназии». Руководил экспериментами в

402

концлагерях: переохлаждение; малярия; иприт; пересадка мышц и нервных тканей и т.д. Предложил себя для аналогичных экспериментов, но получил отказ. Повешен по приговору американского военного трибунала в Нюрнберге по «делу медиков» в 1948 г.

Артур Гютт (1891−1949), евгенист, доктор медицины, бригаденфюрер СС, считал важным поддержание семьи и расы, борьбу с биологической дегенерацией. Был советником по вопросам расы и наследственности в Имперском МВД, возглавлял управление национальной гигиены МВД. Президент Государственной академии службы народного здоровья (1935), соавтор комментариев к закону о стерилизации (1933) и закона о стерилизации (1936). Автор работ по расовой политике и наследственности: «Расовая служба и задачи государственной политики» (1934), «Забота о расе в Третьем рейхе» (1940) и др. После войны на короткое время был интернирован, затем освобождён. В 1949 г. предположительно покончил с собой.

Карл Клауберг (1898−1957) – врач, проводивший эксперименты над людьми в концентрационных лагерях, автор работ по расовой гигиене. Обещал Гиммлеру добиться, чтобы 1 врач и 10 человек персонала за один день стерилизовали 1 тыс. женщин. Проводил эксперименты по рентгеновской стерилизации в Аушвице (Освенцим). Умер в тюрьме в 1957г.

Йозеф Менгеле (1911−1979 (?)) – врач, доктор медицины (1938),

гауптштурмфюрер СС, военный преступник, евгенист. Работал врачом в Освенциме, где проводил эксперименты над заключёнными. Лично занимался отбором испытуемых. Его жертвами стали десятки тысяч человек. Среди заключённых получил прозвище «Ангел смерти».

Проводил опыты с цветом глаз: евреям делали инъекции голубого красителя, приводившие к слепоте. На основе этого псевдонаучного опыта Менгеле сделал вывод: еврея нельзя превратить в арийца. Также проводил опыты над близнецами. Считал, что близнецы – это люди со сходными генами и на них можно проверить поведение одинаковых организмов в разных условиях. На одном близнеце ставили опыты (испытание химических веществ, переливание крови; удаление конечностей и органов; заражение микроорганизмами; искусственное создание сиамских близнецов сращиванием близнецов в области плеча и др.), а другой близнец был «контрольным»: их убивали, а затем анатомировали.

В конце войны Менгеле был арестован английскими войсками, но ему удалось бежать. Попытки найти его и предать суду не увенчались успехом. По некоторым сведениям, он умер от инфаркта в Бразилии в

1979 г.

403

Зигмунд Рашер (1909−1945), врач, военный преступник, гауптштурмфюрер СС, проводил на заключённых концлагеря Дахау эксперименты с низким давлением и высотой (заключённых помещали в барокамеры, в которых понижалось давление до уровня, соответствующего тому, что существует на больших высотах, до 21 км над уровнем моря), с переохлаждением (гипотермии) и др. Во время экспериментов заключённые умирали либо на всю жизнь становились инвалидами. Бесплодные арийские женщины и нацистская партия ждали от Рашера переворота в научных представлениях о деторождении. Переворота не случилось. В 1944 г. выяснилось, что трое детей были им и его женой украдены (до этого Рашер заявил, что жена родила детей после 48 лет). Супруги были казнены.

Энно Лоллинг (1888−1945) − штандартенфюрер СС, доктор медицины, лагерный врач Дахау (1940), старший врач в инспекции концентрационных лагерей (1941). С 1942 г. до конца войны руководил санитарной службой концлагерей, курировал медицинские эксперименты. Отдавал приказы на убийства заключённых посредством инъекций. Злоупотреблял морфием и алкоголем. Покончил жизнь самоубийством в мае 1945 г.

Август Хирт (1898− ?) − врач, анатом, доктор медицины, профессор, гауптштурмфюрер СС. Получил задание разработать противоядие от иприта. Проводил эксперименты на животных и на себе (был госпитализирован). Продолжил опыты на узниках концлагерей. В 1940-х гг. был назначен руководителем Анатомического института для научного обоснования расовой теории. Участвовал в создании коллекции черепов заключённых. Летом 1944 г. при подходе войск союзников к Страсбургу не успел уничтожить коллекцию, в лаборатории обнаружили большое число обезглавленных трупов. После окончания войны он скрывался в Шварцвальде под видом крестьянина. Покончил с собой (застрелился).

Гуго (Хьюго) Блашке (1881−1959) личный стоматолог А. Гитлера, руководил стоматологической службой концлагерей, в которых снимали с трупов золотые коронки и зубные протезы. В мае 1945 г. арестован военной полицией США. В 1948 г. был освобождён. После войны имел частную стоматологическую практику.

Нюрнбергский процесс: уроки истории

Медики ‒ военные преступники были осуждены на Нюрнбергском трибунале. Трибунал прошёл 20.11.1945–01.10.1946: перед судом предстали 23 врача, из них 20 докторов медицины. Многие были приговорены к смертной казни, но не все приговоры были приведены в исполнение.

К сожалению, многие нацистские медики так и не понесли заслуженного наказания ...

404

Концерн IG-Farben признали виновным в «преступлениях против человечности». Он был расформирован. Приговоры вынесли 12 руководителям концерна. Фрица Тер Мейера приговорили к 7 годам тюремного заключения (в 1963 г. он вернулся в совет директоров).

В свете выявленных преступлений, совершённых нацистами, был принят первый международный документ об этико-правовых принципах проведения медико-биологических исследований на людях ‒ «Нюрнбергский кодекс» (1947). Он запретил на проведение опытов на человеке без его добровольного согласия.

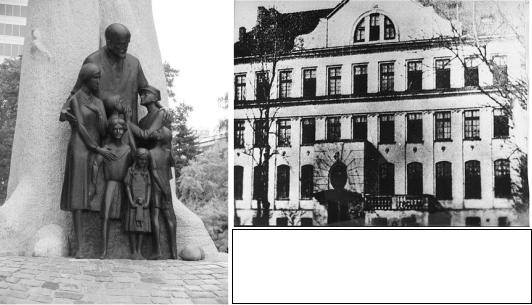

В любой эпохе и любых обстоятельствах есть место ПОДВИГУ: человеческому, гражданскому, профессиональному!!! Януш Корчак (настоящее имя Хенрик Гольдшмидт, 1878−1942) − врач, педагог,

писатель. Основал «Дом сирот» (1911), затем руководил детскими приютами в Киеве и Варшаве.196 Написал множество литературных и педагогических произведений: «Как любить ребёнка», «Право ребёнка на уважение», «Лето в Михалувке», «Король Матиуш Первый» и др.

Все они были посвящены сложному миру детской психологии и передавали богатый педагогический опыт врача и педагога. В 1940 г. вместе с воспитанниками «Дома сирот» он был перемещён в Варшавское гетто. Сторонники Я. Корчака предлагали вывести его из гетто и спрятать. Ответом доктора было «не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни и опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере?». В августе 1942 г. пришёл приказ о депортации «Дома сирот» в лагерь смерти Треблинка. Из свидетельства очевидца: «Нам сообщили, что ведут школу медсестёр, аптеки, детский приют Корчака. Стояла ужасная жара. Детей из интернатов я посадил в самом конце площади, у стены. Я надеялся, что сегодня их удастся спасти… Вдруг пришёл приказ вывести интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это был не обычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма! Началось шествие, какого никогда ещё до сих пор не было. Выстроенные четвёрками дети. Во главе − Корчак с глазами, устремлёнными вперёд, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала ему честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили: «Кто этот человек?» Я не мог больше выдержать − слёзы хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками».

196 Детский дом, основанный Я. Корчаком, работает до сих пор.

405

Я. Корчак в последнюю минуту жизни отказался от предложенной ему лично свободы. Он остался вместе с воспитателями и детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Остаётся загадкой, о чём говорил этот мужественный человек со своими воспитанниками в последние минуты их жизни ...

Памятник Я. Корчаку в Варшаве

и его «Дом сирот»

[Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Януш_Корчак]

Медицинские эксперименты японских военных врачей в период войны

Япония была союзником Германии. Для разработки бактериологического оружия в Квантунской армии Японии было создано специальное подразделение − отряд № 731 («отряд Того»). Руководил отрядом № 731 был генерал-лейтенант Квантунской армии

Сиро Исии (1892‒?).

«Испытания бактериологических бомб проводились в течение десяти лет: сначала просто осуществлялись наземные взрывы, затем стали проводить эксперименты на полигоне Аньда с использованием “брёвен” и, наконец, бомбы начали применять в ходе боев в Пекине и в районах Северного Китая. Самолеты отряда № 731, несущие на борту бомбы с бактериями сибирской язвы, делали по несколько вылетов в неделю… Общее число экспериментов никак не две и не три тысячи, а десятки тысяч...» [Из рассказа служащего отряда № 731].

В задачи отряда № 731 входило исследование вирусов, риккетсий, возбудителей заболевания (чумы, дизентерии, сибирской язвы, холеры, тифа, туберкулёза), насекомых, обморожения, сыворотки крови, фармакологические исследования и др. В этом отряде также проводились бесчеловечные опыты с целью установления количества времени, которое человек может прожить под воздействием разных

406

факторов − высушивание, лишение пищи, лишение воды, обморожение, воздействие кипятком, электротоком, вивисекция и другое. Все эксперименты фиксировались на киноплёнку [материалы кинохроники были использованы в документальном фильме «Кухня дьявола»].

Японцы проводили испытания на живых людях. («брёвнах»). В 1939−1945 гг. отряд № 731 проводил эксперименты по применению бомб с чумными блохами: «“Брёвна”, видя, как несметное количество блох сначала впивается им в ноги, а затем распространяется по всему телу, и, думая, что блохи заражены чумой, отчаянно бились и кричали, но, поскольку их руки и ноги были привязаны к столбам, они ничего сделать не могли. В каждой бомбе находилось около 30 тысяч блох»

[Из рассказа служащего отряда № 731]. Тела подопытных сжигали в специальных крематориях.

Старший сержант Кадзуо Митомо описывал следующее: «Я

добавил в кашу один грамм героина и дал эту кашу арестованному китайцу, который её съел. Через 20 минут он потерял сознание, а через 15−16 часов умер, так и не придя в себя. Мы знали, что эта доза смертельна, но нам было всё равно, выживет он или умрёт. На некоторых узников я ставил по 5−6 экспериментов, проверяя действие вьюнка полевого, различных бактерий и касторового масла. Один из узников, русский, был так измучен экспериментами, что Мацуи приказал мне убить его, введя ему инъекцию цианистого калия. Он умер мгновенно после инъекции. Тела мы хоронили в скотомогильнике».

Японская армия применяла бактериологическое оружие в Центральном Китае и на Дальнем Востоке.

«...Во второй половине 1940 г. … я получил приказание изготовить 70 кг бактерий брюшного тифа и 50 кг бактерий холеры… Мною это распоряжение было выполнено … для экспедиции генерала Исии 2-м отделом было выращено 5 кг блох, заражённых чумой, как распространителей этой инфекции ... В результате распространения блох вспыхнула эпидемия чумы…» [из показаний обвиняемого Карасава].

При отступлении японских войск в 1942 г. отряд № 731 организовал ещё одну экспедицию: «... для её осуществления … было изготовлено 130 кг бактерий паратифа и сибирской язвы … в этой экспедиции использовались и блохи как распространители эпидемий ...

Используя отступление войск, участники экспедиции распространяли бактерии на оставляемой территории для поражения эпидемиями наступающих китайских войск» [из показаний Карасава].

Японцы проводили бактериологические диверсии против СССР. Отряды смертников проводили операции. Согласно плану «Кан-Току- Эн» [план развёртывания Квантунской армии для нападения на СССР, 1941], отрядами № 731 и № 100 проводилась подготовка офицеров по освоению и применению бактериологического оружия. К тому времени

407

уже были испытаны первые модели бактериологических бомб, разработана технология получения микроорганизмов в больших количествах. Наиболее эффективным бактериологическим оружием японцы считали возбудителя чумы.

Ещё в 1935 г. на базе чумного пункта был организован отряд №100. В его задачи входило изготовление вакцин и сывороток, изучение инфекционных болезней. С сентября 1941 г. отряд занимался подготовкой бактериологической войны и бактериологических диверсий на территории СССР. В отряде было 2 отдела: первый − разрабатывал методы ведения бактериологической войны; второй − изучал и производил бактерии инфекционных заболеваний, химические БОВ. Бактериологические подразделения отряда № 100 производили в диверсионных целях заражение пограничных водоёмов у границ СССР.

В мае 1945 г. Исии отдал приказ «мобилизовать все силы и в короткий срок увеличить производство бактерий, блох и крыс», так как «война между Японией и СССР неизбежна». У населения закупили 500

овец, 100 голов рогатого скота и 90 лошадей: «…в случае войны с Советским Союзом этот скот будет заражён сибирской язвой, сапом, чумой рогатого скота и овечьей оспой и с диверсионной целью оставлен в тылу советских войск, чтобы вызвать вспышку остроинфекционных заболеваний…» [из показаний обвиняемого Дзенсаку].

Для отлова крыс были организованы «ударные группы особого назначения» и мобилизовано население. В помещениях отряда были установлены ограждения, внутри которых круглосуточно велось размножение грызунов. Была поставлена задача − получить 300 кг чумных блох (около миллиарда особей!). К лету 1945 г. отряд № 731 имел в запасе 100 кг бактерий чумы, большое количество бактерий тифа, холеры, дизентерии, сибирской язвы.

Разгром Квантунской армии и подписание Японией Акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г. завершило кровопролитную Вторую мировую войну.

Над военными преступниками были организованы международные трибуналы в Токио и Дальневосточный в Хабаровске. «Хабаровский процесс» (1949) осудил 12 сотрудников отрядов № 731 и № 100 за создание и применение бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 г. и приговорил их к тюремному заключению (от 5 до 25 лет). Многие были выпущены досрочно и

продолжили работу в бактериологических лабораториях Японии, США, Китая ...

Из документов «Хабаровского процесса»: «Изыскания способов и средств ведения бактериологической войны … сопровождались преступными, бесчеловечными опытами … на живых людях… На протяжении нескольких лет в отрядах №№ 731 и 100 производились

408

опыты по заражению людей … бактериями чумы, холеры, тифа, сибирской язвы, газовой гангрены. Большинство заражённых умирало в страшных мучениях. Те же, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, умерщвлялись. … содержавшиеся в тюрьме и предназначенные для преступных экспериментов люди условно назывались ими “брёвнами” … только в отряде № 731 ежегодно истреблялось не менее 600 заключённых, а с 1940 г. по день капитуляции японской армии в 1945 г. было умерщвлено не менее 3 000 человек. .…людей привязывали к железным столбам, а затем в целях их заражения в непосредственной близости от них взрывали бактериологические снаряды, наполненные бактериями чумы, газовой гангрены и других тяжёлых болезней … в конце 1943 г. … на полигоне был произведён опыт по заражению сибирской язвой 10 китайских граждан. Весной 1944 г. … группа людей на полигоне была заражена чумными бактериями. В январе 1945 г. на том же полигоне подсудимый Ниси участвовал в заражении 10 человек газовой гангреной … в августе−сентябре 1944 г. в отряде № 100 было произведено заражение через пищу 8 китайских и советских граждан, которые вскоре после этого умерли … отряд № 731 производил опыты по обмораживанию конечностей заключённых. Большинство несчастных жертв зверских опытов после заболевания гангреной и ампутации конечностей умирало».

От евгеники к биоэтике

Уроки Второй мировой войны показали слабость человека перед различными экспериментами, опытами и испытаниями. Встала необходимость определённого переосмысления социальных, медицинских, этико-правовых аспектов, непосредственно касающихся человека. В 1960-х гг. в рамках биоэтики и различных международных и национальных нормативных правовых документов закрепляются официально следующие ключевые медицинские принципы:

Уважение свободы личности пациента.

Непричинение вреда.

Милосердие/любовь к ближнему.

Справедливость.

Утверждалось, что интересы человека должны главенствовать

над интересами науки и общества.

В рамках Европейского Союза Хартией основных прав были «запрещены евгенические практики, прежде всего те, которые направлены на селекцию человека» (2000).

Страны, поддерживая Всеобщую декларацию прав человека (1948), Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (1950), Хельсинкскую декларацию Всемирной медицинской ассоциации (1964), Лиссабонскую декларацию о правах пациента (1981), Международные

409

руководящие принципы этики для биомедицинских исследований на человеке (1982), Конвенцию о правах человека и биомедицине (1997) и др. подписали Конвенцию о биомедицине и правах человека 2005 г,

запрещающую любые формы дискриминации по признаку генетического наследия; вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено только в профилактических, терапевтических или диагностических целях и только при условии, что подобное вмешательство не направлено на изменение генома наследников данного человека.

«Хельсинская декларация» закрепила необходимость максимального ужесточения требований к испытанию новых лекарственных средств и исследованиям на человеке с целью получения новых данных о физиологии. Позже она была дополнена новыми положениями, предусматривающими необходимость контроля протоколов исследований со стороны независимых комиссий или комитетов и ограничение права публикаций полученных данных без соответствующей экспертизы.

«Лиссабонская декларация о правах пациента» (1981)

устанавливала следующее: врач должен действовать в интересах пациента сообразно своей совести, с учётом юридических, этических и практических норм той страны, где он практикует.

Однако опасность использования населения бедных стран, заключённых тюрем, солдат армии и т.п. в качестве малозатратного испытательного полигона новых медицинских технологий или лекарственных средств по-прежнему сохраняется.

9. Медицина БССР в годы Великой Отечественной войны. Состояние медицинской и лекарственной помощи на оккупированной территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенного войной сектора здравоохранения. Вклад медицинских работников в победу над фашизмом

Велик и бессмертен Подвиг всего советского народа в борьбе с фашизмом, его Победа в Великой Отечественной войне и вклад в окончание Второй мировой войны!

10.1 Более 50 млн. человеческих жизней оборвалось на полях Второй мировой войны (1939−1945). Для Беларуси это была Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 418 суток (22 июня 1941

г. – 9 мая 1945 г.).

Потери советской стороны в этом глобальном конфликте по неполным подсчётам составили более 26 млн. жизней. По некоторым

410

данным население СССР, в том числе за счёт снижения рождаемости, сократилось за годы войны на 42 млн человек. Миллионы людей остались инвалидами.

Многие остались живы, благодаря самоотверженной (воистину героической!) работе военных и гражданских медиков. Во время войны работало 200 тыс. врачей и 500 тыс. среднего медицинского персонала. В 1942 г. было развёрнуто медицинских учреждений: на фронтах − 3750; в тылу − 1300, а также созданы на фронтах госпитальные базы и специализированные госпитали, сформирована медицинская служба партизанских соединений. Медики оказывали помощь жителям оккупированных территорий, являясь членами подпольных организаций. 34 медика из Беларуси возглавляли медслужбу стрелковых, механизированных, танковых и кавалерийских корпусов.

Медицинское руководство СССР в годы Великой Отечественной войны осуществлялось выдающимися учёными. Главным хирургом Красной Армии в годы войны был академик АН СССР Николай Нилович Бурденко (1876−1946), главным терапевтом Красной Армии

− академик Мирон Семёнович Вовси (1897–1960),197 главным хирургом военно-морского флота стал Юстин Юлианович Джанелидзе (1883–1950), главным терапевтом военно-морского флота –

Александр Леонидович Мясников (1899–1965). Руководство обеспечением Красной армии осуществлял начальник Главного Военносанитарного управления Ефим Иванович Смирнов (1904–1989).

Бурденко Н.Н. – основоположник российской нейрохирургии,

генерал-полковник медицинской службы, участник русско-японской, Первой мировой, советско-финской, Великой Отечественной войн. Стажировался в клиниках Германии, Швейцарии, Франции, Турции. Используя свой военный опыт лечения повреждений нервной системы, он предложил выделить нейрохирургию в самостоятельную научную дисциплину. Открыл в факультетской хирургической клинике Московского университета нейрохирургическое отделение. В 1930 г. этот факультет был преобразован в 1-й Московский медицинский институт (ныне имени И.М. Сеченова). С 1924 г. он был избран директором хирургической клиники при этом институте, которой руководил до конца своей жизни. Теперь клиника носит его имя. С 1929 г. стал директором нейрохирургической клиники, ныне Институт нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Принимал участие в организации сети нейрохирургических учреждений СССР.

В годы войны им было создано учение о ране, разработаны эффективные методы хирургического лечения боевых травм,

197 Уроженец Креславки Двинского уезда Витебской губернии, ныне − Латвийская Республика.

411