6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / O'Brajen_B_Mikrososudistaya_vosstanovitel'naya_xirurgiya_Medicina

.pdfзованием одного шва при лечении слоновости с улучшением через 3 мес. Отдаленного результата представлено не было. Публикация этого автора основана на клиническом материале из тропической страны, когда анастомозировались крупные лимфатические сосуды, резко отличающиеся по величине от обычных и не требующие применения операционного микро скопа. Degni (1975) описал собственный метод лимфовенозного анастомоза, примененный у 15 больных со слоновостью в ос новном нижних конечностей. Этот анастомоз накладывается по типу конец в бок обычно с большой подкожной веной в паховой области и требует наложения только одного шва. Он отметил существенное уменьшение отека и сделал заключение, что это уменьшение было пропорционально количеству наложен

ных анастомозов, которое колебалось от 3 |

до 4 в начале до |

|

7—9 в последующем. Период наблюдения |

составлял |

от 2 |

до 28 мес. |

|

|

Значительное улучшение проходимости |

анастомозов |

было |

получено в экспериментальной работе на кроликах Iamada (1969), который разработал метод соединения лимфатического сосуда с веной на уровне лодыжек, используя микрососудистую технику и полиэтиленовые катетеры для временного шунтиро вания лимфатического сосуда. Все ветви большой подкожной вены, расположенные между анастомозом и ближайшим веноз ным клапаном, пересекали. Это уменьшало венозное давление и предотвращало забрасывание крови в анастомоз.

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 1969 г. была начата работа, заключающаяся в выде лении лимфатических сосудов, располагающихся по ходу бед ренных сосудов, и анастомозировании их с бедренной веной с использованием 4—5 металлизированных нейлоновых микро швов. Этим способом было оперировано 30 собак, но стойкой проходимости анастомозов получено не было. В последующем была разработана микрохирургическая техника, позволяющая анастомозировать лимфатические сосуды по типу конец в конец с ветвью бедренной вены равного диаметра с применением пластмассового катетера, который удаляли через противополож ную стенку вены после окончания наложения анастомоза (рис. 13.1). Было произведено 15 таких операций. Эти анасто мозы были впоследствии изучены с помощью лимфографии, макроскопического и гистологического исследования.

Через час после операции анастомозы оставались проходи мыми у 5 из наблюдавшихся собак, что было подтверждено при визуальном контроле и при лимфографии. Лимфография, вы-

292

Рис. 13.1А. Способы формирования лимфо венозных анастомозов. Слева: анастомоз конец в бок бедренного лимфатического сосуда с бедренной веной на полиэтилено вой трубке. Справа: анастомоз конец в конец бедренного лимфатического сосуда с ветвью бедренной вены на полиэтилено вой трубке.

Рис. 13.1В. Лпмфограмма нижней конечности при обструктивной лимфедеме с заполнением вен на бедре (стрелки) вследствие наличия есте ственных лимфовенозных сообщений в области, указанной нижней стрелкой. В заполненных йодолиполом венах видны клапаны.

полненная через 24 ч, показала, что у 10 остальных животных анастомозы были непроходимы. Это было подтверждено при прямом осмотре и гистологическом исследовании анастомозов. В другой группе, состоящей из 15 собак, в послеоперационном периоде вводили подкожно в лапу оперированной ноги кальципарин по 700 мг/кг 2 раза в день в течение 7 дней, пытаясь предотвратить венозный тромбоз на месте анастомоза. Непо средственное наблюдение с помощью лимфографии и ревизии выявило проходимые анастомозы у 4 собак через 1, 5, 8 и 11 дней соответственно, но анастомозы оказались закупорен ными у 5 других собак, исследованных в первые 18 дней. Лимфография и ревизия у остальных собак, произведенные в сроки от 1 до 6 мес, не позволили выявить функционирующих лимфо венозных анастомозов.

Техника операции

Эксперименты были проведены на взрослых борзых собаках массой до 20 кг. Эта порода животных была выбрана нами из-за тонкого слоя подкожного жира и постоянного нали чия хорошо развитых лимфатических сосудов в паховой обла сти. Для обезболивания применяли внутривенное введение нембутала (15 мг/кг) и вводили эндотрахеальную трубку для обеспечения адекватного дыхания. Лимфатический сосуд, вы-

293

Рис. 13.2. Бедренный л'.'мфатпческий сосуд до пересечения и анастомоаирования. Его диаметр меньше 0,5 мм.

явленный посредством инъекции в лапу 2,5% метилепового синего, обнажали вертикальным разрезом, сделанным по внут ренней поверхности верхнего отдела бедра. После оттягивания прямой мышцы бедра обнажали сосудистое влагалище бедрен ных сосудов и отыскивали внутри него или рядом 2—3 посто янных лимфатических сосуда. Выбранный лимфатический сосуд мобилизовали и анастомозировали по типу конец в конец без натяжения с какой-нибудь веной равного диаметра в этой

области. Диаметр |

анастомозированных сосудов колебался от |

0,3 до 1,2 мм (рис. |

13.2). Вену пережимали мягким сосудистым |

зажимом, предотвращая кровотечение, но ток лимфы не пре рывали (рис. 13.3). Сегмент вены, расположенный дистальнее зажима, промывали генаринизированным физиологическим раствором (1000 ИЕ/100 мл). С конца сосуда удаляли мини мальное количество периадвентициальной ткани, избегая по вреждения хрупкого лимфатического сосуда. Швы проводили вначале через венозную стенку, а затем через стенку лимфати ческого сосуда. Лимфатический сосуд нежно подтягивали квер ху таким образом, чтобы его просвет имел вид щели (см. рис. 13.3). Кончик иглы осторожно вводили в эту щель, и игла просматривалась через тонкую стенку лимфатического сосуда; благодаря этому хирург убеждался в том, что иглой будет про-

294

Рис. 13.3А. Мягкий сосудистый зажим наложен на вену перед форми рованием лимфовенозного анастомоза. В. Обычно шов в начале прохо дит через вену, а затем через щелевидный лимфатический сосуд. С. Лимфатический сосуд (справа) сшит с веной (слева) металлизиро ванной нейлоновой нитью толщиной 19 мкм. (Опубликовано с разре шения редактора «British Journal of Plastic Surgery».)

колот нужный участок стенки сосуда. Нежным движением по направлению вверх завершали шов. После наложения первых нескольких швов циркулирующая лимфа раздувает вену. В кли нической практике иногда бывает необходимо вначале провести швы через лимфатический сосуд. Накладывали достаточное количество швов (4—5), чтобы не было признаков истечения лимфы через анастомоз (см. рис. 13.3). Антиспазматические средства не применяли. Пересекали и перевязывали все окру жающие лимфатические сосуды, чтобы улучшить лимфоток

295

через анастомоз, а также с целью облегчения последующей лимфоангиографии. Вблизи от анастомоза подшивали кусочек рентгенконтрастного материала для последующего рентгзнологического и клинического распознавания.

Сразу после операции были проходимы все анастомозы. Сле дует отметить, что сразу после снятия сосудистого зажима наблюдалось забрасывание крови в лимфатический сосуд на расстояние от 2 до 3 мм, но он очищался сразу, как только лим фа начинала поступать через анастомоз. Лимфоток происходил спонтанно и мог быть усилен посредством массажа лапы и голени, так что вена наполнялась окрашенной в синий цвет лимфой.

У 12 собак наложение лимфовенозных анастомозов комби нировалось с перевязкой грудного лимфатического протока в надежде улучшить проходимость, поскольку было доказано, что это мероприятие повышает лимфатическое давление (Neyazakietal.,1965).

Методы оценки результатов

Вначале производили лимфографию во всех случаях в течение первой недели, но ее результаты были неубедительны ми, а времени затрачивалось много. В связи с этим оценку проходимости анастомозов у всех, кроме одной, собак произ водили посредством прямой ревизии; лимфографию дополняли только в трудных случаях. Прохождение через анастомоз окрашенной в зеленый цвет лимфы, которое усиливалось и расширяло сосуды по обе стороны от соустья при массаже го лени, расценивали в качестве доказательства проходимости. Также проводили пробы на проходимость путем пережатия со суда дистальнее анастомоза и демонстрацией заполнения его снизу вверх. Биопсированные анастомозы подвергали гистоло гическому исследованию.

Результаты

Они уже публиковались (Gilbert et al., 1976) и содер жали сведения о 39 анастомозах. 18 анастомозов были исследо ваны в первую неделю после операции (табл. 13.1). Три ана стомоза были непроходимы и закупорены белым тромбом. Два из этих анастомозов подвергли повторной ревизии через 9 мес. На месте их имелся тонкий рубец без признаков реканализации. Из 15 остальных анастомозов 14 были проходимы. Из 14 явно проходимых анастомозов один взят для гистологического исследования, а остальные оставлены для повторной ревизии.

Были исследованы 33 анастомоза в сроки от 6 нед до 3 мес после операции (21 —первично, а 12 — повторно, после предва рительной ревизии через 1 нед) (табл. 13.2).

296

Из 21 анастомоза, исследование которого произведено пер вично в указанные сроки, 15 были проходимы. Если их объеди нить с теми анастомозами, о которых говорилось выше, то это составит 74% (29/39) проходимости через 1 нед. Из 12 пред варительно исследованных через 1 нед анастомозов проходимы были 9. Из всей этой серии 6 анастомозов было оставлено для исследования в сроки от 5 до 6 мес (табл. 13.3). 4 были

Таблица 13.3

Результаты ревизии лимфовенозных анастомозов в сроки от 5 до 6 мес

проходимы, один — сомнительный и последний был закупорен. (В последней серии экспериментов, содержащей 6 анастомозов, все они оставались проходимы при ревизии через 6 мес.)

Были исследованы и найдены проходимыми через 3 мес 5 из этих 6 анастомозов. Один проходимый анастомоз из 39 ис ходных был биопсирован через неделю. Таким образом, из 38 анастомозов 25 были проходимы (66%), когда их исследовали в сроки от 6 до 12 нед.

297

Влияние перевязки грудного лимфатического протока на про ходимость анастомозов было изучено на 12 собаках. 8 анасто мозов из 12 были проходимы при ревизии через 2 мес; 3 были окклюзированы и 1 не удалось найти.

Гистологическое исследование

Гистологическому исследованию было подвергнуто 30 лимфовенозных анастомозов: 16 проходимых и 14 тромбированных (табл. 13.4).

Т а б л и ц а 13.4

Группа |

Срок наблюдения |

Количество |

Проходимый |

Тромбирован |

препаратов |

||||

|

|

|

|

|

1 |

В течение 1 нед |

11 |

6 |

5 |

2 |

3-10 пед |

9 |

5 |

4f |

3 |

3—8 мес |

10 |

5 |

5Ь |

|

В с е г о . . . |

30 |

16 |

14+f |

|

|

|

|

|

*Каждая из групп содержала по одному препарату, в которых не были най дены анастомозы.

**Включено 10 из 17 препаратов ранней серии.

Биопсию анастомозов производили в различные |

сроки — от |

2 дней до 6 мес, условно разбив их на три группы: |

1-я — пер |

вая послеоперационная неделя; 2-я от 3 до 10 нед; 3-я от 3 до 6 мес.

Характерной чертой всех тромбированных сосудов, в кото рых были обнаружены анастомозы, являлось плохое сопостав ление срезанных концов сосудов. В каждом случае плохое со поставление было связано с наложением слишком большого количества швов. В двух из этих препаратов обнаружены гема томы, которые распространялись интенсивно на окружающие ткани. Они имели прямое отношение к недостаточности сосу дистого шва, располагаясь точно вокруг анастомоза, через ко торый происходило просачивание крови. Сосуды были сильно сдавлены и уплощены множеством швов. Это было обычно связано с чрезмерным затягиванием швов во время их нало жения.

Другим частым явлением во всех тромбированных анасто мозах было то, что окклюзирующий тромб исходил из вены. Во всех случаях, кроме одного, лимфатические компоненты ана стомозов были проходимы (рис. 13.4). В этом единичном препа рате венозный тромб распространялся на протяжении, захва тывая короткий сегмент лимфатического сосуда. В тромбиро ванных 'препаратах, взятых в сроки от 2 до 5 дней, ткани выглядели некротизированными и бесклеточными. Однако через

298

В. Поперечный срез тромбированного анастомоза, на котором видна реканализация, некоторые из этих каналов окружены хорошо развитой средней оболочкой. Капилляры прорастают в адвентицию. Биопсия про изведена через 6 нед после наложения анастомоза. С. Поперечный срез проходимого анастомоза, в котором виден пристеночный тромб с эла стическими волокнами по краю. Неправильное сопоставление концов сосудов. Биопсия произведена через 2 мес после наложения анастомоза. D. Поперечный срез лимфатического сосуда вблизи от проходимого ана стомоза. Биопсия произведена через 5 мес. Е. Поперечный срез веноз ного сегмента вблизи от анастомоза. Виден выраженный пристеночный тромб. Биопсия произведена через 5 мес после наложения анастомоза.

7 дней в адвентиции венозного сегмента присутствовали петли капиляров, принимая активное участие в восстановлении тка ней. Скорость восстановления чрезвычайно варьировала. На пример, при одной биопсии (через 6 нед) была уже хорошо выражена реканализация тромбированного венозного сегмента, вокруг канала образовалась заметная средняя оболочка и мно-

299

жество капиллярных петель пролиферировали в адвентицию (см. рис. 13.4).

В противоположность этому в двух препаратах, взятых через 5 и 6 мес, клеточная реакция была минимальной; капиллярные петли были небольших размеров и ограничивались в основном адвентицией. Различная скорость заживления наблюдалась также и в 16 проходимых анастомозах.

В каждом проходимом анастомозе наблюдался тонкий тромботический слой по окружности просвета сосуда, который был соединен с отложениями фибрина в тканевых дефектах и про колах от швов (см. рис. 13.4). Плохое сопоставление концов сосудов, приведшее к нарушению просвета, наблюдали только в 4 проходимых сосудах и в 2 случаях оно сопровождалось образованием небольших гематом. Один из этих препаратов, биопсированный на 5-й неделе, имел «талию», которая почти разделяла сосуд на два сегмента, и необычным было то, что в нем отсутствовали признаки заживления. Еще в 2 препара тах, взятых через 3 и 5 мес, также не было признаков органи зации. В проходимых анастомозах клеточная реакция была минимальной вплоть до б-го дня. Отмечено, что если сосудис тая стенка имела тяжелые разрывы, то через 4 дня она оказы валась бесклеточной и некротизированной. Спустя один или два дня отмечалось частичное восстановление эндотелия на поверхности просвета сосуда. Эти клетки активно обрастали пристеночный тромботический слой, покрывающий линию анастомоза и распространялись на различное расстояние как

ввенозный, так и в лимфатический сегмент.

Вконце первой недели швы были окружены небольшим скоплением нейтрофилов, гигантских и мононуклеазных клеток. Кроме того, в поврежденных участках сосудистой стенки были видны фибробласты и на краях адвентиции появлялись мини атюрные капиллярные петли. Различные стадии заживления посредством организации отмечались в препаратах, взятых в поздние сроки (см. рис. 13.4), и даже через 5 мес еще остава лась заметной активная пролиферация капилляров в тех из них, стенки которых имели небольшие надрывы. Один препарат, биопсированный через 2 мес, был единственным изо всей серии,

вкотором наблюдались тонкие эластические волокна по краю внутрисосудистого тромба (см. рис. 13.4). Было отмечено, что

втех случаях, где разрыв тканей был наибольшим, внутрисосудистый тромб был более выраженным.

Таким образом, первичным условием, определяющим успеш ную функцию анастомоза, являются достижение точного сопо ставления концов сосуда без перекручивания. Это зависит как от количества и расположения швов, так и от натяжения во время их завязывания. Другим важным наблюдением явилось то, что в каждом случае окклюзия исходила из венозного компонента анастомоза.

300

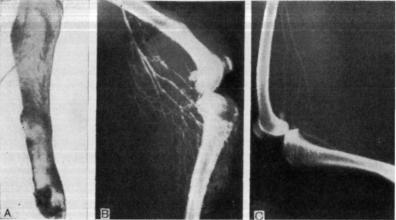

Рнс. 13.5А. |

Лимфедема, полученная |

у |

собаки через 4 |

|

мес |

после |

почти |

|||

полного кругового |

пересечения |

мягких |

тканей |

в верхнем |

отделе |

бедра. |

||||

B. Расширенные |

поверхностные |

лимфатические |

сосуды |

на |

конечности |

|||||

у собаки через 5 нед после почти |

полного кругового |

пересечения мяг |

||||||||

ких тканей |

бедра |

в средней трети |

без клинических |

признаков |

отека. |

|||||

C. Лимфограмма контралатеральной |

конечности |

той же |

собаки, сделан |

|||||||

ная через тот же срок. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Обсуждение результатов

Результаты проходимости анастомозов через 1 нед, как полученные в наших опытах (74%), так и результаты, пред ставленные Yamada (1969) (90%), показали, что наложение лимфовенозных анастомозов технически выполнимо. Более того, полученные отдаленные результаты проходимости анастомозов в обеих сериях опытов являются обнадеживающими (Yamada— 72,7% через 1 мес; наш собственный материал — 66% в сроки от 6 до 12 нед).

Эти эксперименты должны быть проведены на моделях с созданием лимфедемы по методу, рекомендованному Клодиус и Верт (Clodius, Wirth, 1974) (рис. 13.5), и тогда можно ожи дать увеличения процента проходимости анастомозов, так как при лимфедеме лимфатическое давление бывает выше.

Хотя некоторые авторы не согласны, но будет правильнее признать, что давление в периферических венах и лимфатиче ских сосудах различно; давление в лимфатических сосудах бы вает выше, чем в венах, особенно во время активных мышеч ных сокращений (Yamada, 1969) (рис. 13.6). Сразу после сня тия сосудистого зажима с вены происходил заброс крови через анастомоз на расстояние 2—3 мм до первого клапана лимфати ческого сосуда, но этот ток крови можно было повернуть по средством массажа или сдавления мышц голени. При лимфеде-

301