842

.pdf

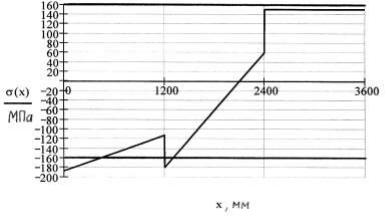

Рис. 3 – Эпюра нормальных напряжений ζ(х)

Из эпюры (х) следует, что условие прочности не будет частично соблюдено на участках 1 и 2, где нормальные напряжения превышают допускаемое значение, то есть (х) > () = 160 МПа.

Для соблюдения условия прочности для всех участков необходимо, поменять существующий материал стержня на более прочный материал с большим значением допускаемого нормального напряжения (ζ) = 180…200 МПа, либо увеличить площади поперечных сечений участков, или уменьшить исходные нагрузки.

Литература 1.Степин П.А. Сопротивление материалов. Санкт-Петербург: Лань, 2009. 320 с.

2. Вафин . Р.К. Расчеты на прочность элементов машиностроительных конструкций в среде MathCad: учебное пособие /. Старый Оскол: ТНТ, 2010. 577 с.

УДК 629.039.58

Е.Э. Глызина, Л.З. Заретдинова – студентки; Н.В. Сучкова – научный руководитель, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация: В статье выявляется влияние культуры поведения человека на основу безопасности жизнедеятельности населения, а также на экологическую безопасность. Важность и актуальность экологической безопасности увеличивается с каждым следующим годом.

Ключевые слова: культура поведения человека, основы безопасности жизнедеятельности, экологическая безопасность, экологический кризис, экологический риск, окружающая среда.

Обеспечение экологической безопасности является следствием изменений, которые отмечались в начале века инструментальными методами, во второй половине века – дистанционными, а так же методами спутниковыми. И по результа-

381

там данных видно, что эти перемены овладели всей нашей планетой и прогрессируют в направлении ухудшения условий существования людей и других организмов: изменяется состав атмосферы, истощается озоновый слой, деградируют земли, быстро нарастает исчезновение видов и т.д. Глобальный экологический кризис затрагивает все человечество, но по-разному проявляется в каждой стране.

По этим причинам эта тема актуальна в настоящее время, необходимо детально ее проанализировать.

Качество здоровья населения напрямую зависит от загрязненности окружающей среды. Поэтому в конце двадцатого века остро встала проблема экологической безопасности.

Экологическая безопасность - совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам, наносимым природной среде и человеку. Это также процесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы, государства и всего человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду. Объектами ЭБ являются права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная среда или материальная основа государственного и общественного развития. [2]

Система экологической безопасности - совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также естественными внешними нагрузками. [2]

Субъекты экологической безопасности - личность, общество, государство, биосфера. [6]

Объекты экологической безопасности - жизненно важные интересы субъектов безопасности: права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная среда как материальная основа государственного и общественного развития. [6]

Возможные пути воздействия общества на стабилизацию системы:

1.Сокращение техносферы.

2.Уменьшение потока техногенного загрязнения среды.

3.Изоляция от среды.

4.Адаптация к неблагоприятным воздействиям среды.

5.Депопуляция - уменьшение численности людей.

6.Социально-культурное влияние.

7.Сокращение потребностей людей. [6]

В вопросах экологической безопасности немаловажное практическое значение имеет понятие экологически приемлемого риска. Вообще риск понимается как возможность или вероятность возникновения нежелательного события за определенный отрезок времени. Следует иметь ввиду, что экологический риск не является единственным видом риска для здоровья, жизни и благосостояния человека. Экологический риск считается приемлемым, если он вносит меньший вклад в суммарный риск и меньшие изменения в окружающую среду по сравнению с другими решениями. [1]

382

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. [4]

Экологический риск характеризуется следующими нормативными уровнями:

-Приемлемый экологический риск - это риск, уровень которого оправдан с точки зрения как экологических, так и экономических, социальных и других проблем в конкретном обществе и в конкретное время.

-Предельно допустимый экологический риск - максимальный уровень приемлемого экологического риска. Он определяется по всей совокупности неблагоприятных экологических эффектов и не должен превышаться независимо от интересов экономических или социальных систем.

-Пренебрежимый экологический риск - минимальный уровень приемлемого экологического риска. Находится на уровне флуктуаций уровня фонового риска или определяется как 1% от предельно допустимого экологического риска;

-Индивидуальный экологический риск - это риск, который обычно отождествляется с вероятностью того, что человек в ходе своей жизнедеятельности испытает неблагоприятное экологическое воздействие. [4]

На человека постоянно воздействует множество факторов окружающей среды - от экологических до социальных. Влияние различных факторов на здоровье человека оценивается по 4 пунктам: образ жизни, генетика (биология) человека, внешняя среда и здравоохранение.

Образ жизни оказывает наибольшее влияние на человека. От него зависит почти половина всех случаев заболеваний. Следующим немаловажным фактором

,влияющим на здоровье человека , является состояние среды жизнедеятельности человека. Наследственность способствует около 20% болезней.

Профилактика болезней подчиняется ряду причин, начиная с социальноэкономической политики государства и заканчивая собственным поведением человека. Понятие «здоровье человека» нельзя количественно измерить. В городе на здоровье человека оказывают влияние пять основных групп факторов: жилая среда, производственные, социальные и биологические факторы и индивидуальный образ жизни.

В последние десятилетия проблема профилактики неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека выдвинулась на одно из первых мест среди других общемировых проблем. [5]

Это связано с быстрым нарастанием числа различных по своей природе факторов, сложным спектром и режимом их воздействия, возможностью одновременного действия, а также многообразием патологических состояний, вызываемых этими факторами. [5]

Среди комплекса антропогенных (техногенных) воздействий на окружающую среду и здоровье человека особое место занимают многочисленные химические соединения, широко используемые в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах производства. [3]

Воздействие химических соединений способно вызывать практически все патологические процессы и состояния, известные в общей патологии. Причем по мере углубления и расширения знаний о механизмах токсического воздействия выявляются все новые виды неблагоприятных эффектов (канцерогенное, мутагенное, иммунотоксическое, аллергизирующее, эмбриотоксическое, тератогенное и другие типы действий). [3]

383

Основным показателем, характеризующим воздействие загрязняющих веществ на окружающую природную среду, является предельно допустимая концентрация (ПДК). С позиции экологии предельно допустимые концентрации конкретного вещества представляют собой верхние пределы лимитирующих факторов среды, при которых их содержание не выходит за допустимые границы экологической ниши человека. Ингредиенты загрязнения - это тысячи химических соединений, особенно металлы или их оксиды, токсичные вещества, аэрозоли. [3]

Наиболее распространенные загрязнители - зола и пыль различного состава, оксиды цветных и черных металлов, различные соединения серы, азота, фтора, хлора, радиоактивные газы, аэрозоли и т.п. [3]

Непосредственными объектами загрязнения (акцепторами загрязняющих веществ) являются основные компоненты экотона: атмосфера, вода, почва. Косвенными объектами загрязнения являются составляющие биоценоза - растения, животные, микроорганизмы.

Антропогенные источники загрязнения весьма разнообразны. Среди них не только промышленные предприятия и теплоэнергетический комплекс, но и бытовые отходы, отходы животноводства, транспорта, а также химические вещества, вводимые человеком в экосистемы для защиты полезных продуктов от вредителей, болезней, сорняков. [3]

Вопрос экологической безопасности является очень важным для человечества. Поскольку антропогенные воздействия и экологические поражения - от локальных техногенных катастроф до глобального экологического кризиса - говорят о том, что современное состояние системы экосферы представляет значительную опасность для всего человечества, биосферы и техносферы Земли. Поэтому в настоящее время необходимо своевременно изучить и предотвратить экологические поражения.

Литература

1.Васильева, М.И. Государственная экологическая политика как часть экологического права // Региональная экологическая политика гражданского общества. – № 33. – 2011. – С. 11.

2.Данилов-Данильян В.И. «Экологические проблемы» М.: МНЭПУ, 1997. 260 с.

3.Данилов-Данильян В.И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. М.: МНЭПУ, 1997. 300 с.

4.Кривошеин Д.А.,. Экологическая безопасность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 420 с.

5.Мисник Г.А., Мисник Н.Н., Нарежная Е.В. Экологическое право. Ростов н/Д.: «Феникс», 2006. 280 с.

6.Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.: «Академия», 2002. 120 с.

УДК 629.039.58

М.М. Джигания, К.Н. Котова – студентки; Н.В. Сучкова – научный руководитель,

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрены экологические проблемы Пермского края. В последнее время актуальна проблема экологической безопасности Пермского края, по причине аварии на Лукойл-ПНОС, обвала грунта на подтопленных рудниках в шахтах «Уралкалий» в г.Соликамске и г.Березниках, выброс токсич-

384

ных веществ в р. Каму предприятием ЗАО «ПромхимПермь». Вследствие этого возникла необходимость проанализировать экологическую ситуацию в Пермском крае.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экология Пермского края.

Проблемы экологической безопасности Пермского края, как и для всей территории России, связаны с техногенным воздействием на окружающую среду.

Основные из них:

-высокая степень техногенной нагрузки, особенно в городских и промышленных агломерациях (комплексы нефтеперерабатывающей, металлургической, машиностроительной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, которые обусловили химическое загрязнение в разной степени всех природных сред

-атмосферы, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод);

-нарушения геологической среды и ландшафтов интенсивной хозяйственной деятельностью горнодобывающей промышленности (особенно в солеродных, нефтегазовых и угольных районах);

-загрязнение почв и водоемов ядохимикатами деятельностью агропромышленного комплекса;

-деградация лесных массивов деятельностью лесозаготовительного и деревообрабатывающего комплекса;

-развитие природных и природно-техногенных, экзогенных, геологических процессов - овражной эрозии, оползней, подтопления, заболачивания, комплекса процессов, связанных с переработкой берегов водохранилищ и особенно карста (в том числе катастрофических провалов в солеродном бассейне);

-накопление огромного количества промышленных и бытовых отходов;

-последствия подземных ядерных взрывов;

-истощение запасов подземных вод и др [1].

С учетом всех этих факторов, лишь около 30 % территории Пермского края, в основном северные районы, отвечают уровню экологической нормы, 40 % территории находятся в зоне экологического риска и 30 % территории характеризуются состоянием на уровне кризиса и экологического бедствия. Поэтому следует решать данные экологические проблемы путем предотвращения загрязнения почв и водоемов, снижение степени техногенной нагрузки за счет соблюдения стандартов и нормативов, снижение вырубки лесов, ликвидации промышленных и бытовых отходов и т.д.

В последние 10 лет участились случаи аварий, которые говорят о проблемах экологической безопасности в Пермском крае. В Перми в результате аварии на нефтепроводе, принадлежащем "Лукойл-ПНОС" произошел разлив сырой нефти. Причина аварии - коррозия металла. Площадь загрязнения небольшая, что позволило избежать серьезных экологических последствий. В г.Соликамске в шахте «Уралкалий» произошел обвал грунта. Причина обвала – подтопление шахты соляным раствором. На месте обвала образовалась воронка гигантских размеров. В г.Краснокамске на предприятии ЗАО «ПромхимПермь» во время эксплуатационных работ произошла авария, в результате чего токсичные вещества попали в р. Каму.

385

Практически во всех районах края установлены аномалии по различным компонентам во всех средах; например, по почвам даже в лесных районах, удаленных от промышленных зон, установлены участки с комплексными аномалиями, превышающими ПДК по таким опасным элементам, как Pb, Zn, Cd, Be, P, Cr, Cu, Ni. В других районах, особенно в Пермско-Краснокамском, БерезниковскоСоликамском, Лысьвинско-Чусовском и Кизеловско-Губахинском, состояние почв и ландшафтов значительно хуже. В пресных подземных водах многих районов установлены многочисленные аномалии по Br, Ba, Mn и локально по другим элементам. Концентрации многих микроэлементов в снежном покрове на территории города Перми намного превышают ПДК по почвам: Ni (до 75 ПДК), Cu (до

75 ПДК), Cd (до 70 ПДК), Pb (до 30 ПДК), P (до 30 ПДК), Cr (до 26 ПДК), Co (до

20 ПДК), Zn (до 6,3 ПДК). Некоторые аномалии имеют небольшую площадь или зафиксированы по отдельным точкам, другие охватывают обширные территории

спревышением фона и ПДК во много раз [1].

ВПермском крае хорошо развита промышленность, основные направления это химическая, нефтехимическая промышленность, горно-шахтная, машиностроение, судо- и авиастроение, металлургическая промышленность, топливноэнергетическая, лесная промышленность.

Пермский край является одним из динамично развивающихся регионов

России. Подъем экономики региона, рост благосостояния населения и особенно значительный прирост объема производства в добывающих отраслях промышленности сопровождаются высокими темпами роста объемов образования отходов производства и потребления. В этих условиях существующая система обращения с отходами, основанная на решении частных проблем отходообразующих предприятий и отдельных населенных мест, несмотря на ее высокую затратность, не эффективна. Сооружение локальных объектов захоронения отходов в каждом муниципальном образовании или на каждом предприятии ведет к распылению средств, необоснованному росту затрат на захоронение отходов и не позволяет эффективно решать проблему обращения с отходами в масштабах региона [1].

Пермский край характеризуется целым комплексом экологических проблем, обусловленных загрязняющим влиянием крупных промышленных центров (города Пермь, Березники, Соликамск, Краснокамск, Чайковский), интенсивным использованием природных ресурсов, наличием энерго- и материалоемких производств и устаревших загрязняющих окружающую среду технологий. Ежегодный ущерб окружающей среды от хозяйственной деятельности составляет около 300 млн. рублей. По данным статотчетности в окружающую среду Пермского края поступает большое количество загрязняющих веществ: в атмосферу 497 наименований, в водные объекты – 80 наименований, образуется 745 видов отходов [1].

В последнее время на территории Пермского края наблюдается увеличение отходов производства.

Структура образующихся в крае отходов включает несколько многотоннажных групп, таких как: отходы черных металлов, золошлаки от сжигания твердого топлива, отходы сельского хозяйства, шлаки и шламы, отходы коммунальные, древесные отходы. Структура отходов определяется прежде всего структурой промышленности края. Низкая степень использования отходов, которая со-

386

ставляет порядка 35%, привела к накоплению на территории области более 650 млн. тонн промышленных отходов, размещаемых в отвалах, шламохранилищах, свалках, которые вызывают загрязнение окружающей среды и представляют серьезную опасность для здоровья населения [1].

Халатное отношение и нарушение требований к переработке отходов приводит к образованию стихийных свалок в лесных массивах, оврагах, возле жилых застроек, вдоль дорог.

Наиболее засоренные территории Березников, Соликамска, Перми и районов Соликамского, Красновишерского, а также в муниципальных районах, расположенных в Кизеловском угольном бассейне. Обращение с отходами включает два основных направления: обращение с отходами производства, находящееся в ведении предприятий источников образования этих отходов, и обращение с отходами потребления), находящиеся в ведении муниципалитетов в рамках санитарной очистки населенных мест [1].

За годы индустриального развития в Пермском крае построен ряд важнейших народнохозяйственных объектов. Строительство осуществлялось с использованием традиционных технологий, потребляющих много ресурсов и недостаточно надежных с точки зрения экологической безопасности. Пермский край, по существу, стал регионом высокого интегрального риска возникновения природных и техногенных аварий и катастроф чрезвычайного характера с экологическими последствиями и, как следствие, высокого риска жизнедеятельности. Учитывая тот факт, что более 70% населения живет в городах в непосредственной близости от источников загрязнения, экологическое оздоровление населения и территорий края должно быть одним из основных направлений региональной экологической политики [1].

Литература 1.Экологическая безопасность в Пермском крае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://bibliofond.ru/view,свободный. – (Дата обращения: 19.02.2015)

УДК 629.039.58

А.А. Замахаев С.Д. Корсаков – студенты; Н.В. Сучкова – научный руководитель,

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ

Аннотация. Большая часть населения нашей планеты плохо понимает проблемы экологии, например, радиационное загрязнение. Проведя простой опрос у обычных граждан, населяющих определенную территорию, можно понять, что никто не знает что такое радиация, но непременно все ее боятся. Все прекрасно помнят про аварию на Чернобыльской АЭС, и для всех Чернобыль является синонимом радиации, но что тогда произошло, как радиация влияла на людей и окружающую среду, могут сказать единицы. Таким образом, мы сталкива-

387

емся с проблемой незнания населением о радиационном загрязнении, о котором следует его информировать.

Ключевые слова: радиационное загрязнение, селитебная зона, ионизирующее излучение.

Селитебная зона - часть территории населѐнного пункта, в которой размещены объекты жилого, общественного, делового назначения, а также коммунальная, инженерная и транспортная инфраструктура.

Радиационное загрязнение - загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами.

Внастоящее время есть ряд источников радиационного загрязнения:

-солнце,

-строительные материалы,

-естественный радиационный фон земли,

-АЭС, атомные подводные лодки и другие.

Каждое из них действует на человека и окружающую среду по-разному. Возникают вопросы: Как измерить радиацию? И каковы нормы радиации?

Радиация не поддается ни одному человеческому органу, поэтому существуют определенные приборы, для определения радиационного фона. Самый распространенный из них - это дозиметр. Простой прибор позволяющий определить радиационный фон. Есть два вида дозиметров. Пошаговый – который непосредственно находится в руках у человека, и локальный – специальный прибор, исследующий определенную местность (район, область, город, край, стран), находя очаг радиационного фона. Выезжают люди с пошаговым дозиметром и уже более точно ищут место повышенного радиационного фона.

Зная про все источники ионизирующего излучения важно помнить и про естественный фон планеты. [1]

Земные источники — это, в первую очередь, уран и торий с продуктами их распада, а также наиболее значим газ радон.

Кроме того, фоновое облучение обусловлено калием-40, который почти полностью определяет собственную радиоактивность человеческого тела и мирового океана, а также рубидий-87.

В среднем фоновая доза составляет около 2 мкЗв/год, причем наибольший вклад (почти 2/3) вносит радон — природный радиоактивный газ, всегда присутствующий в горных породах, прежде всего гранитах.

На Земле существуют районы (например, в Индии, Китае, Бразилии, Франции), где естественный уровень радиации в десятки раз выше среднего по планете. Состояние здоровья людей, проживающих в условиях повышенного фона, конечно же, привлекало внимание медиков. За многие годы наблюдений врачи не смогли выявить каких-либо отклонений от среднемировых показателей ни по раковым, ни по генетическим заболеваниям.

Хорошо известно, что многие курорты возникли вокруг природных радиоактивных источников. Ежегодно сотни тысяч отдыхающих принимают радоновые ванны и другие лечебные процедуры.

388

В нашей стране на долю естественных источников радиации приходится более 70% общей дозы облучения, еще около 30% — вклад от медицинских процедур. Дополнительные дозовые нагрузки на живые организмы вследствие работы атомных электростанций, заводов по переработке топлива и т.д. не превышают 1%.

Исходя из всего выше перечисленного, важно понимать, что ионизирующее излучение имеет и положительную сторону.

На территории Пермского края по программе радиационного мониторинга ведутся наблюдения за мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения как за наиболее опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность. Наблюдения за радиационным фоном проводились ГУ «Пермский ЦГМС» во всех районах г. Перми и на 18 метеостанциях края. Наблюдения за МЭД гаммаизлучения ведутся ежедневно в сроки 09.00, 13.00, 15.00 ч местного времени по приборам: ДКГ-03Д «Грач», ДКГ 07Д «Дрозд», ДКГ-02У и ДБГ-01Н.

Уровень радиационного фона не превышал 25 мкР/ч (0,22 мкЗв/ч), что соответствует пределам естественного фона. Среднегодовое значение радиационного фона по г. Перми 10 мкР/ч и по Пермскому краю составило 11 мкР/ч. Максимальные величины по Пермскому краю – 21 мкР/ч отмечались в г. Березники. Максимальные величины в г. Перми наблюдались на метеостанции «Пермь», расположенной в районе пос. Архирейка, 17 мкр/ч. Характеристики радиационного фона по г. Перми и Пермскому краю приведены в табл.1.

Таблица 1

Данные по изменению мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД)

Территория |

Среднегодовая МЭД 2007 г., |

Максимальная суточная МЭД |

|

мкр/ч |

2007 г., мкр/ч |

||

|

|||

Пермский край |

11 |

21 |

|

Районы г. Перми: |

12 |

17 |

|

Свердловский |

10 |

12 |

|

Ленинский |

10 |

13 |

|

Дзержинский |

10 |

13 |

|

Индустриальный |

11 |

15 |

|

Мотовилихинский |

12 |

15 |

|

Орджоникидзевский |

9 |

12 |

|

Кировский |

9 |

14 |

По итогам годовой отчетной компании в Системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО) на территории Пермского края имели в наличии РВ и РАО (подлежащие учету в системе государственного учета и контроля) 30 организаций (предприятий) и 3 обособленных подразделения, имеющих собственные лицензии на право работы с радиационными веществами (РВ).

Всего на учете состоит:

−закрытых радионуклидных источников (ЗРИ) 916 шт. суммарной ак-

тивностью 2,850 * 1016 Бк (0.77*106 Ки);

−открытых радионуклидных источников (ОРИ): 29 фасовок активностью 3,32 Е+9 Бк (без учета препаратов имеющих активность ниже МЗА по тритию).

389

Помимо них классифицируются, как ОРИ минеральное сырье (лопаритовый концентрат) с повышенным содержанием естественных радионуклидов, поступающее в ОАО «Соликамский магниевый завод», и промежуточные продукты его переработки.

Вналичии на 31.12.2007 г. имеются 147,5 т ОРИ (в том числе 107,1 т лопарита) суммарной активностью 2,4*1010 Бк (0,65 Ки).

Впостоянно действующих пунктах захоронения радиоактивных отходов накоплено 188204 т радиоактивных отходов (РАО) суммарной активностью

9,244 * 1012 Бк (249,8 Ки).

Все радиоактивные отходы (РАО) являются твердыми. Удельная активность позволяет отнести почти все «вновь образованные» РАО к «среднеактивным». Жидкие и газообразные РАО ни на одном объекте не накапливаются.

Всистеме госучета не регистрируется ряд типов закрытых радионуклидных источников, классифицируемых как эталонные, либо встроенных в радиоизотопные дымоизвещатели. Кроме того, не учитываются как открытые радионуклидные источники (ОРИ), радиоактивные препараты, меченные короткоживущими радионуклидами (с периодом полураспада менее 60 суток).

Всистеме госучета активность радионуклидов в РВ (как ЗРИ, так и ОРИ) регистрируется по состоянию на день изготовления источника, то есть как паспортная активность. Реальная активность всех учитываемых ЗРИ в настоящий момент ниже паспортной. Наиболее значительные расхождения касаются организаций, эксплуатирующих ЗРИ с радионуклидом кобальт–60, изготовленными до 2000 г. (ЗАО «Кобальт», НИИПМ и др.)[2].

Радиационное загрязнение селитебной зоны оказывает негативное влияние на здоровье человека, поэтому большое значение имеет проведение исследовательских работ в данном направлении и информирование населения об этой проблеме.

Литература 1.Белозерский. Г.Н Радиационная экология: учебник. Издат. М.:Академия, 2008. 25 с.

2.Сахаров. В.К Радиоэкология: учебники для вузов. Специальная литература. Издат. СпБ.:

Лань, 2006. 320 с.

УДК 629.039.58

Д.И. Иванова – студентка; Н.В. Сучкова – научный руководитель;

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСЛЕ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

Аннотация. Экологические последствия техногенных воздействий на окружающую среду выражаются в загрязнении ее различного рода вредными веществами, а также в изменениях, протекающих в природе циклических, биогеохимических, а также других естественных процессов. При оценке последствий проводится выявление и анализ складывающейся в различных регионах и зонах экологической обстановки.

390