Zoologiia-1

.pdf

31

водорослями и бактериями. Типичный представитель – пресноводная амеба

–протей (Amoeba proteus).

Вкишечнике человека и домашних животных обитает Entamoeba coli (цисты имеют 8 ядер), питающаяся содержимым кишечника и обитающими в нем бактериями и Е. histolytica (цисты имеют 4 ядра), вызывающая кишечный амебиаз. Некоторые люди не страдают от этого паразита, но могут быть их носителями. Хозяином паразита служит человек, изредка ее находили у обезьян, КРС, свиней, кошек и крыс.

Амебиаз, или амебная дизентерия распространена повсеместно, но чаще встречается носительство. При этом заражаются люди чаще всего на курортах тропических и субтропических стран. Профилактика амебиаза заключается в кипячении воды, используемой в пищевых и гигиенических целях.

Некоторую опасность представляют свободноживущие амебы родов Naegleria и Acantamoeba. Эти простейшие являются обычными обитателями водоемов, достаточно прогреваемых солнцем. Эктоплазма акантамеб образует многочисленные тонкие заостренные псевдоподии (acantos – шип). В цистах акантамебы принимают звездчатую форму. Неглерии характеризуются округлой формой и присутствием жгутиковой стадии в жизненном цикле.

Амебы группы Limax – почвенные амебы, вызывают менингоэнцефалиты.

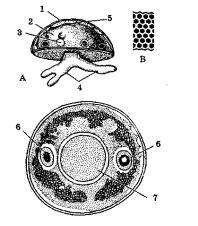

Отряд Раковинные амебы (Testacea). Это свободноживущие амебы, имеющие раковину. Раковина обычно имеет вид округлого или овального мешочка с отверстием (устьем), из которого выдаются псевдоподии, имеющие у разных видов неодинаковую форму и длину.

Наиболее часто в болотистой почве встречаются Difflugia, Arcella

(рисунок 2.2, 2.3).

A – вид сбоку; Б – вид снизу, со стороны устья; В – структура раковины: 1 – стенка раковины; 2 – цитоплазма; 3 – сократительная вакуоль; 4 – псевдоподии; 5 – эпиподии; 6 – ядра; 7 – устье раковины

Рисунок 2.2 – Арцелла (Arcella vulgaris)

32

А – Difflugia oblonga; Б – D. urceolata; В – D. acuminate; Г – Euglypha alveolata; 1 –

раковина; 2 – устье раковины; 3 – псевдоподии

Рисунок 2.3 – Пресноводные раковинные корненожки

Тип Фораминиферы (Foraminifera) – морские раковинные корненожки. Число современных видов превышает 1000.

Раковины у фораминифер: из псевдохитина – плотного органического вещества, которое выделяется эктоплазмой (органические); из тонкой хитиноидной основы инкрустированной песчинками (зернами кварца); из тонкой хитиноидной основы пропитанной углекислым кальцием (извест- ковые).

Форма раковины фораминифер чрезвычайно разнообразна (рисунок 2.4). Среди них имеются однокамерные или многокамерные раковины. Перегородки между камерами пронизаны отверстиями, и цитоплазма клетки представляет единое целое. Стенки раковин могут быть с от- верстиями. Через устье раковины и отверстия в ее стенке выступают тонкие ветвящиеся ризоподии. Ризоподии выполняют две функции: двигательную и захват пищи. Питаются бактериями, мелкими простейшими и даже многоклеточными.

Раковины фораминифер: А – Elphidium sp. 1 – раковина; 2 – перегородки камер; 3 – поры;

4 – зародышевая камера; Б – Rotalia sp.; В – Globigerina sp. Г – Discorbis sp.; a – вид с вершины, б – вид с основания; Д – Textularia sp.

Рисунок 2.4 – Морские раковинные корненожки

У фораминифер одно или множество ядер. У некоторых видов

33

присутствуют различные симбионты: бактерии и одноклеточные водоросли. У большинства видов фораминифер в процессе жизненного цикла

наблюдается метагенез.

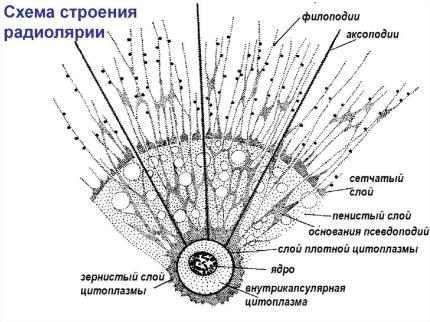

Тип Радиолярии, или Лучевики (Actinopoda). Радиолярии – исключительно морские планктонные саркодовые. Насчитывают 7–8 тыс. видов. Большинство обладают радиальной симметрией. Скелет внутренний, из сульфата стронция, выделяемый центральной цитоплазмой. Образуются центральная скелетная капсула и радиальные иглы. Цитоплазма подразделяется на внутрикапсулярную, содержащую одно или несколько ядер, и внекапсулярную, сильно вакуолизированную, которые связаны между собой цитоплазматическими нитями.

От внутрикапсулярной плазмы отходят лучевидные псевдоподии – аксоподии с осевыми микротрубочками внутри (рисунок 2.5).

Поверхностный слой цитоплазмы образует – филоподии. Аксоподии увеличивают плавательную поверхность, а филоподии в основном служат для улавливания пищевых частиц.

Рисунок 2.5 – Схема строения радиолярии

Адаптивное значение скелета – прочность и поддержание формы тела в толще морской воды. К скелетным иглам нередко прикрепляются сократительные волоконца – миофриски. Их сокращение натягивает цитоплазму на радиальных лучах, увеличивая объем тела радиолярий и способствуя уменьшению его удельного веса.

Радиолярии размножаются путем простого деления или путем образования мелких дочерних клеток – зооспор, которые затем вырастают и образуют скелет. Для некоторых характерен половой процесс.

На основании особенностей строения стенки и формы центральной капсулы, разнообразного устройства и состава скелета среди радиолярий выделяются несколько классов.

34

Восадках небольших глубин скелеты радиолярий смешиваются с раковинами фораминифер, но на глубинах свыше 4000 м остатки радиолярий становятся преобладающими и глобигериновый ил сменяется радиоляриевым, занимающим значительные площади дна современных океанов, в составе которого диатомеи, радиолярии, губки составляют до

40%.

Впрежние геологические эпохи планктонные радиолярии принимали участие в накоплении таких осадочных горных пород, как радиоляриты, трепела, опоки, диатомиты, фосфориты. Они присутствуют в спонголитах, вулканических туфах, кремнисто-известковистых глинах, кремнистых известняках, мергелях, писчем мелу.

2.3Общие черты организации жгутиконосцев

Жгутиконосцы – простейшие, размеры которых варьируют от 1–2 мкм до нескольких мм. Форма тела овальная, веретеновидная, бутылковидная, цилиндрическая и др.

Наружный слой эктоплазмы уплотняется и образует пелликулу – в результате тело жгутиконосцев теряет способность к изменению формы.

Органеллы движения – 1, 2, 4, 8 или множество жгутиков. У некоторых видов жгутик тянется вдоль всего тела клетки, образуя ундулирующую мембрану. Движение жгутика обычно винтообразное.

Жгутик состоит из наружной части – бича и базальной части – кинетосомы, находящейся в эктоплазме клетки.

Жгутик покрыт трехслойной мембраной, а внутри его располагаются 11 фибрилл: 2центральные фибриллы (опорная функция), 9 – по периферии, каждая состоит из двух спаянных микротрубочек (локомоторная функция).

Кинетосома покрыта мембраной. В ней имеется особая аксиальная гранула, к которой прикрепляются центральные фибриллы жгутика. Центральные фибриллы в кинетосоме ниже аксиальной гранулы отсутствуют. Периферические фибриллы продолжаются в кинетосоме, и состоят уже не из 2, а из 3 спаянных микротрубочек.

Рядом с кинетосомой может располагаться особая органелла – кинетопласт, по своей функции соответствует митохондрии и обеспечивает генерацию энергии жгутику. В состав кинетопласта дополнительно входит значительное количество ДНК. У некоторых у основания жгутика может находиться еще и парабазальное тельце, или блефаропласт, содержащий запас резервных веществ, расходуемых жгутиком при движении. По своему строению оно близко к аппарату Гольджи.

В зависимости от места отхождения жгутика различают: трипаносомнаяформа (трипомастигота), жгутик начинается у заднего конца клетки; критидиальная форма (эпимастигота) со жгутиком, отходящим от середины клетки; лептомонадная форма (промастигота) со жгутиком на переднем конце клетки; лейшманиальная форма

35

(амастигота) без жгутика.

Большинство размножается бесполым способом: ядро делится путем митоза, делятся надвое базальное и парабазальное тельца, жгутик же пере- ходит к одной из дочерних клеток, а у другой образуется заново.

Уколониальных 2 способа бесполого размножения: при моното- мическом делении образующиеся дочерние клетки сразу вырастают до размеров материнских клеток. В делящейся колонии число клеток увеличивается, а затем она перешнуровывается надвое (Synura). При палинтомическом делении из каждой материнской клетки колонии путем многократного деления возникает новая дочерняя колония, состоящая из мелких клеток (Pandorina, Volvox). В дальнейшем каждая дочерняя колония растет и достигает размеров материнской колонии.

Половое размножение известно для немногих жгутиконосцев. В жизненном цикле Volvox наблюдается чередование полового и бесполого размножения.

Обитают в морях, пресных водах, в почве, в организмах животных и растений, опасные паразиты животных и человека.

Упресноводных жгутиконосцев часто имеется сократительная

вакуоль.

Среди Жгутиконосцев выделяют две группы простейших: Phytomastigina (растительные жгутиконосцы, способные

к фотосинтезу) и Zoomastigina (животные жгутиконосцы с гетеротрофным типом обмена).

У растительных жгутиконосцев (Phytomastigina) в цитоплазме имеются хроматофоры, резервные питательные вещества – зерна парамила, красный «глазок» – стигма.

Тип Хризомонадовые (Chrysomonada). Обитатели пресных и морских вод. Известны одиночные и колониальные формы.

Тип Панцирные жгутиконосцы (Dinoflagellata). У них обычно имеется панцирь из пластинок клетчатки. Форма клеток разнообразна. Жгутиков два, они прикреплены на переднем конце тела. Один из жгутиков загибается назад и свободен в движении, а другой вкладывается в поперечную борозду в экваториальной плоскости. Большинство с буро-желтыми или зелеными хроматофорами. Встречаются бесхлорофилльные формы, перешедшие к животному типу питания, например ночесветка (Noctiluca miriabilis).

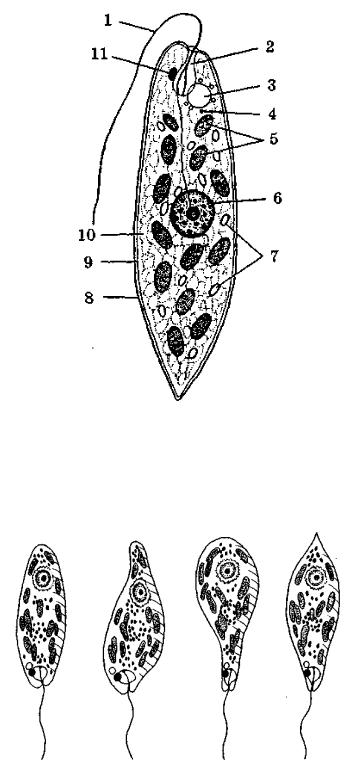

Тип Эвгленовые (Euglenozoa). Эвглены в большей мере характерны для пресноводного планктона. Среди них имеются типичные автотрофы, миксотрофы и реже встречаются виды с животным типом питания – гетеротрофы (рисунок 2.6, 2.7). Типичный представитель миксотрофов – виды рода Euglena.

36

1 – жгутик; 2 – резервуар сократительной вакуоли; 3 – сократительная вакуоль; 4 – приводящие каналы; 5 – хроматофоры; 6 – ядро; 7 – парамиловые зерна; 8 – пелликула; 9 – эктоплазма; 10 – эндоплазма; 11 – глазок

Рисунок 2.6 – Эвглена зеленая (Euglena viridis)

Рисунок 2.7 – Изменения формы тела (метаболирование) эвглены зеленой (Euglena viridis)

Тип Фитомонадовые (Phytomonadina). Это жгутиконосцы с 2–4 жгутиками и чашевидным хроматофором. Обитают преимущественно в пресных водоемах, но встречаются и в морях. Среди них имеются как одиночные (Chlamidomonas), так и колониальные формы (Volvox, Eudorina, Pandorina, Gonium) (рисунок 2.8).

37

A – колония с вегетативными клетками размножения; Б – общий вид летней колонии с шестью дочерними колониями; В – участок колонии с генеративными клетками; 1 – соматические клетки; 2 – вегетативные клетки размножения в разных стадиях развития молодых колоний; 3 – макрогаметы; 4 – микрогаметы; 5 – цитоплазматические мостики

Рисунок 2.8 – Вольвокс (Volvox globator)

Жгутиконосцы с животным типом обмена (Zoomastigina) включают гетеротрофных жгутиконосцев. Среди них большинство паразиты животных и растений.

Тип Воротничковые жгутиконосцы (Choanoflagellata). Это морские одиночные и колониальные жгутиковые. Для них характерно наличие одного жгутика, окруженного воронкой – воротничком из микроворсинок. Это приспособление для захвата пищи. Движением жгутика жгутиконосец загоняет пищевые частицы в воротничок, которые затем погружаются в цитоплазму клетки, где перевариваются в пищеварительных вакуолях. Колонии воротничковых жгутиковых могут быть шаровидными или прикрепленными древовидными.

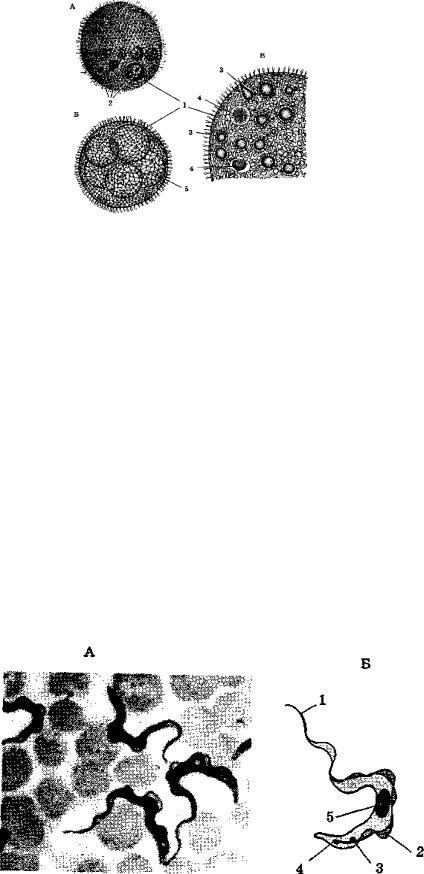

Тип Кинетопластиды (Kinetoplastida). Свойственно наличие кинетопласта у основания кинетосомы жгутика. Жгутиков один, реже два. Нередко жгутик образует ундулирующую мембрану (рисунок 2.9).

А – трипанозома среди эритроцитов (общий вид); Б – строение: 1 – жгутик; 2 – ундулирующая мембрана; 3 – кинетопласт; 4 – кинетосома; 5 – ядро

Рисунок 2.9 – Трипанозомы (Trypanosoma sp.) в мазке крови

38

Среди паразитических Kinetoplastida особое внимание заслуживают кровяные паразиты многих позвоночных – трипанозомы (род Trypanosoma). Паразитируют в крови и спинномозговой жидкости животных и человека. К ним принадлежит ряд возбудителей опасных болезней человека и животных.

T. rhodesiense и Т. brucei gambiense вызывают сонную болезнь людей.

Переносчики трипанозом – кровососущие мухи «цеце» Glossina morsitans и Gl. palpalis. Природным резервуаром служат антилопы. Т. brucei brucei вызывает нагану – болезнь рогатого скота в Африке. Т. evansi – возбудитель сурры – болезни верблюдов. Переносчиками являются кровососущие двукрылые насекомые – слепни и мухи рода Glossina. T. equiperdum

вызывает случную болезнь лошадей.

Родственные трипанозомам лейшмании (Leishmania) представляют собой внутриклеточных паразитов, лишенных жгутика. Паразиты позвоночных животных, которые переносятся насекомыми – москитами рода Phlebotomus (трансмиссивное заражение). В процессе развития в кишечнике москитов проходят жгутиковую стадию. В отличие от трипанозом ундулирующая перепонка отсутствует. Лейшмании цист не образуют. Известно несколько видов лейшманий. Наиболее известными являются Leischmania tropica и L. donovani. L. tropica вызывает кожный лейшманиоз человека (пендинская язва). Основной симптом кожного лейшманиоза – образование на открытых частях тела на месте укуса москита долго незаживающей язвы. Для жизни опасности эта болезнь не представляет. Распространение: юг Европы, Азия (в том числе среднеазиатская часть СНГ), Центральная Америка. L. donovani – возбудитель висцерального лейшманиоза человека (кала-азар) и животных. Болеют большей частью дети. Поражаются лимфатические узлы, печень и селезенка. Природный резервуар – в основном, собаки, а так же крысы и суслики. У людей в крови и в коже простейшие практически не встречаются, так что передача заболевания от человека к человеку происходит очень редко. Различные подвиды L. donovani распространены в разных частях земного шара – в странах Южной Европы, Африки, на Ближнем Востоке, в Средней Азии (в том числе и в СНГ), в Китае, Индии, а так же в странах Южной Америки.Основной мерой профилактики лейшманиозов является борьба с москитами-переносчиками и животными-резервуарами заболевания (грызуны, собаки).

Ихтиободоз широко распространен в разных районах рыбоводства, причем ему подвержены многие виды выращиваемых рыб и особенно молодь. Возбудителем заболевания является жгутиконосец Ichthiobodo necator, относящийся к сем. Bodonidae, отряду Kinetoplastida. Очень мелкий паразит длиной 8–15 мкм. Тело у него грушевидной формы, в центре которого расположено округлое ядро. На переднем конце тела находятся два довольно длинных и упругих жгутика, с помощью которых паразит может плавать. На переднем конце он (при прикреплении его к

39

рыбе) образует пальцеобразные выросты, которыми внедряется в клетку хозяина и высасывает ее содержимое. Вне хозяина паразиты погибают в течение 1 ч.

Ихтиободоз – заболевание типичное для ослабленной молоди практически всех выращиваемых рыб, чаще лососевых и сиговых. Развивается при недостаточном кормлении или при неблагоприятных условиях содержания рыб. В прудовых хозяйствах ихтиободоз чаще отмечается в нерестовых прудах. В индустриальных хозяйствах заболевание может возникнуть в любое время года.

Криптобиозы – инвазионные болезни рыб, вызываемые паразитическими жгутиконосцами Cryptobia. Всего у рыб зарегистрировано более десяти видов криптобий. Представители этого рода паразитируют у беспозвоночных и рыб. У последних они поселяются на жабрах, в кишечнике и в кровяном русле. В зависимости от локализации они обусловливают развитие эктопаразитарного или эндопаразитарного криптобиоза.

Эктопаразитарный криптобиоз – характеризуется анемией и образо- ванием некротических участков на жабрах с последующим развитием на них паразитических грибов Saprolegnia и Achilla. Возбудитель – жгутиконосец

Cryptobia |

branchialis |

из |

сем. |

Bodonidae. |

Эндопаразитарный |

криптобиоз характеризуется |

|

поражением |

крови |

и развитием ярко |

|

выраженной анемии. Возбудители – жгутиконосцы Cryptobia cyprini, С. acipenseris и др.

Тип Дипломонадовые (Diplomonadida). Lamblia intestinalis (род

Lamblia) паразитирует в кишечнике человека и вызывает болезнь лямблиоз, сходную с колитом. Тело лямблий с двусторонней симметрией и напоминает по форме половину груши. У них имеется с уплощенной сто- роны присоска, с помощью которой они прикрепляются к стенке кишечника человека. Органеллы движения – 8 жгутиков. Заражение происходит цистами с потреблением загрязненной пищи или воды.

Лямблии (по зарубежной номенклатуре – жиардии) паразитируют в верхнем отделе тонкой кишки человека. Населяя пространства между ворсинками кишки, лямблии прикрепляются к эпителию с помощью большого присасывательного диска. Размножаются паразиты простым продольным делением. Опускаясь в нижние отделы кишечника, лямблии инцистируются. Цисты лямблий могут сохраняться в окружающей среде до 3 месяцев и сохраняют жизнеспособность при хлорировании воды. Заражение человека происходит чаще с водой, содержащей цисты паразита (алиментарным путем). Чаще всего болеют дети 3–12 лет. Распространены лямблии повсеместно. Профилактика лямблиоза заключается в кипячении воды, используемой в пищевых и гигиенических целях.

Тип Трихомонадовые (Trichomonadida) – исключительно паразитические простейшие с несколькими жгутиками и опорным стержнем – аксостилем. В человеке паразитируют виды рода Trichomonas. Эндопаразиты с 4–6 жгутиками, один образует ундулирующую мембрану.

40

Внутри клетки имеется опорная органелла – аксостиль. Среди трихомонад встречаются опасные паразиты: Trichomonashominisобитает в кишечнике, Т. vaginalis – в мочеполовых путях человека.

Тип Многожгутиковые (Hypermastigida). Многожгутиковые простейшие, симбионты кишечника тараканов и термитов.