Zoologiia-1

.pdf91

планктонные личинки, которые выполняют функцию расселения видов. Личинки губок могут быть нескольких типов: целобластула–

однослойная с одинаковыми жгутиковыми клетками; амфибластула– однослойная с мелкими жгутиковыми клетками на одном полюсе и крупными клетками без жгутиков на другом полюсе; паренхимула– со жгутиковыми клетками снаружи и амебоидными клетками внутри. Личинка паренхимула была принята И. И. Мечниковым в качестве живой модели предка многоклеточных животных – фагоцителлы. Организация уже рассмотренного типа пластинчатых подтверждает гениальное предвидение Мечникова о фагоцителлоподобном строении самых примитивных многоклеточных.

Согласно современным взглядам, губки произошли от гипотетической фагоцителлы и сохранили облик предка на личиночной фазе развития. В процессе эволюции они перешли к неподвижному образу жизни и к питанию путем биофильтрации.

В связи с этим у них первоначально двигательные жгутиковые клетки погрузились внутрь тела и образовали выстилку камер фильтрационной системы, обеспечивая ток воды через тело, захват и переваривание пищевых частиц.

Личинка большинства губок – паренхимула, по строению почти полностью соответствует гипотетической «фагоцителле» И.И. Мечникова. В связи с этим в настоящее время наиболее обоснованной считается гипотеза происхождения губок от фагоцителлы.

Основным признаком, на котором основывается классификация губок, служит строение их скелета. Различают три класса.

Класс Стеклянные губки (Hyalospongia). Исключительно морские животные, встречающиеся на больших глубинах. Скелет образован кремнеземными, преимущественно шестилучевыми, внутриклеточными спикулами. Включает 4 отряда, 400 видов. Наиболее распространены

Euplectellaaspergillum, Hyalonemaelegans.

Класс Известковые губки (Calcarea,или Calcispongia). Мелкие, не более 10 см, морские виды. Спикулы обособлены, из карбоната кальция, раздельные либо слиты, у многих расположены вне клеток. Включает 6 отрядов, 500 видов. Наиболее известны Sycon spp., Leuconia spp.

Класс Обыкновенные губки (Demospongia) (рисунок 6.4). Класс (90% всех известных видов) объединяет морские и пресноводные виды. Скелет состоит из кремнеземных спикул и (или) спонгиновых волокон. Спикулы образуются внутриклеточно. Сюда относится:

Отряд Четырехлучевые губки (Tetraxonia). Характерные представители

Geodiaspp., Tethyaspp., Clionaspp. |

|

||

Отряд |

Кремнероговые губки (Cornacuspongida). Сюда принадлежат |

||

представители |

пресноводных губок-бадяг |

изсемейства Spongillidae, |

|

эндемичные байкальские губки из семейства Lubomirskiidae. |

|||

Губки |

– |

активные биофильтраторы, |

освобождающие воду от |

92

взвешенных органических и минеральных частиц. В связи с этим они имеют важное значение в биологической очистке морских и пресных вод.

Губки могут служить удобными объектами для исследователей, в качестве модели для изучения более сложных животных.

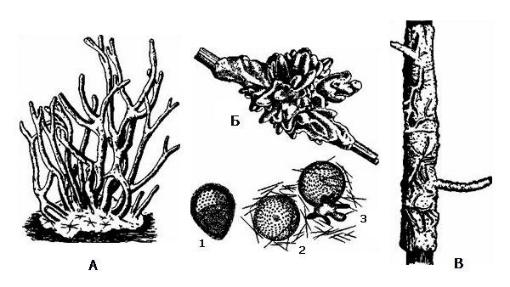

Разветвленная форма в спокойной воде, Б – бадяга на ветке, упавшей в воду, В – корообразная форма на древесном сучке, из текучей воды.

Личинка бадяги (1), геммула (2) и молодая особь (3)

Рисунок 6.4 – Обыкновенная бадяга Spongilla lacustris

Мавританский идол – один из немногих видов рыб, специализирующихся на питании губками, которые могут составлять до 86% содержимого их желудка.

Ныне губки сохраняют важное медицинское значение, поскольку и сами они, и населяющие их эндосимбионты синтезируют множество биологически активных соединений, обладающих противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и даже противоопухолевыми свойствами. Морские губки являются самым богатым источником фармакологически активных соединений среди всех морских организмов.

13 видов раков-отшельников могут образовывать симбиоз в форме комменсализма с пробковой губкой (Suberites domuncula). Последняя селится на пустой раковине брюхоногого моллюска, и в этой же раковине поселяется рак-отшельник. Со временем вся раковина обрастает губкой; внутри последней образуется спиральная полость, в которой живет рак- отшельник.

Некоторые животные используют в качестве защиты отдельные иглы губок, в массе откладывающиеся после их гибели на дне. Эти животные сооружают свои домики частично или полностью из спикул и игл губок (фораминиферы, некоторые черви, голотурия Pseudostichopus trachus и др.).

93

Иногда на губках могут поселяться сидячие, прикрепленные животные, к числу которых относятся различные усоногие раки (в частности, балянусы). На корневом пучке игл ряда видов стеклянных губок часто встречаются морские уточки, а также могут селиться колониальные кораллы (Palythoa). На некоторых губках (Axinella) постоянно поселяется корковая актиния (Parazoanthus axinellae).

Растертые в порошок высушенные пресноводные губки бадяги – традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма, которое применялись для растирания кожи, либо как мазь в смеси с жиром или водой.

Продолжительность жизни губок колеблется у разных видов от нескольких недель и месяцев до десятков и сотен лет.

Вумеренных широтах она составляет от одного года до нескольких лет, причем пресноводные виды губок обычно живут всего несколько месяцев.

Однако морские тропические губки, а также глубоководные виды живут очень долго – до 200 лет и более. Долгожителем среди губок, вероятно, является Monorhaphis chuni – возраст экземпляра, добытого в 1986 году в Восточно-Китайском море на глубине 1110 м, оценивается в 11 (±3) тысяч лет. Способность к половому размножению некоторые виды приобретают в возрасте 2–3 недель, а другие – только при достижении возраста в несколько лет.

Вцелом губки растут относительно медленно (наибольшая скорость роста отмечена у форм с коротким сроком жизни). Рост и возраст губок сильно зависит также от внешних факторов – например, годичного перепада температур. Некоторые губки (Sclerospongia) отличаются очень низкой скоростью роста, давая прирост около 0,2 мм в год, так что возраст таких экземпляров диаметром 1 м может составлять 5000 лет. В то же время некоторые виды растут со скоростью в несколько дециметров за год. Молодая губка растет сравнительно быстро, но с увеличением объема тела скорость ее роста уменьшается.

Непривлекательность губок для хищников часто используют некоторые крабы (например, Dromia personata), которые носят на себе куски губок, поддерживая их задней парой своих конечностей. Со временем губка приобретает форму панциря.

94

ТЕМА 7. ПОДЦАРСТВО ИСТИННЫЕ МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ –

EUMETAZOA. ТИП СТРЕКАЮЩИЕ – CNIDARIA.

ТИП ГРЕБНЕВИКИ – CTENOPHORA

ПЛАН:

7.1Общая характеристика организации стрекающих

7.2Класс Гидроидные. Основные особенности организации

7.3Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

7.4Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значение кораллов

7.5Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

7.6Практическая значимость современных стрекающих, гребневиков

7.1 Общая характеристика организации стрекающих

Стрекающие, или кишечнополостные (Coelenterata) главным образом морские животные, реже пресноводные. Они ведут сидячий или плавающий

95

образ жизни. К ним относятся одиночные и колониальные полипы, а также медузы. Всего известно около 9 тыс. видов кишечнополостных.

Стрекающие сочетают в себе признаки примитивной организации с чертами специализации к малоподвижному или неподвижному образу жизни. Они обладают радиальной симметрией, двуслойностью строения, наличием кишечной полости и нервной системы.

Специфическими признаками типа являются: наличие стрекательных клеток, имеющих значение органов защиты и нападения, и развитие с метаморфозом. Для стрекающих характерна пелагическая двуслойная личинка – планула. Реже развитие прямое.

Все стрекающие имеют гастральный тип строения, т. е. похожи на гаструлу, и представляют собой двуслойный мешок с гастральной полостью внутри. Но в связи с разным образом жизни они существуют в двух морфо- экологических формах – полип и медуза. Это разные жизненные формы: ме- дуза – планктонная, а полип – бентосная, прикрепленная. В ряде случаев стрекающие образуют колонии из полипоидных или медузоидных особей.

Тип Стрекающие (Cnidaria) подразделяют на три класса: класс Гидроидные (Hydrozoa), класс Сцифоидные (Scyphozoa), класс Коралловые полипы (Anthozoa).

7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

Класс гидроидных объединяет низших представителей типа кишечнополостных. Это в основном морские, реже пресноводные гидроиды. Нередко они образуют колонии. У многих в жизненном цикле имеется смена поколений: полового – гидроидных медуз и бесполого – полипов. Примитивное строение имеет ряд систем органов: гастральная полость (без перегородок), нервная система (без ганглиев) и органы чувств. Половые железы развиваются в эктодерме. Медузы имеют неветвящиеся радиальные каналы гастральной системы.

Всего к гидроидным относится около 4 тыс. видов. Класс подразделяется на два подкласса: подкласс Гидроиды (Hydroidea) и подкласс Сифонофоры (Siphonophora).

Подкласс Гидроиды (Hydroidea) объединяет колониальные и одиночные формы полипов, а также гидроидных медуз. Колонии полипов могут быть мономорфными (однотипными) и диморфными, реже полиморфными, но без специализации медузоидных особей, наблюдаемой в классе сифонофор. Жизненный цикл гидроидов чаще всего с чередованием полового и бесполого поколений (медуза – полип). Но имеются виды, существующие только в форме полипа или медузы.

Строение гидроидного полипа удобнее всего рассмотреть на примере пресноводной гидры (Hydra) (рисунок 7.1). Это одиночный полип, имеющий вид стебелька, прикрепленного подошвой к субстрату. На верхнем конце тела (оральном полюсе) расположен рот, окруженный

96

щупальцами, число которых может колебаться от 5 до 12. У других гидроидов может быть около 30 щупалец. Гидры обычно сидят неподвижно, то вытягивая, то сокращая свое тело и щупальца, но изредка могут и передвигаться, шагая или кувыркаясь.

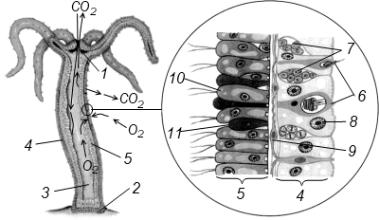

1 – рот; 2 – подошва; 3 – гастральная полость; 4 – эктодерма; 5 – энтодерма; 6 – стрекательные клетки; 7 – интерстициальные клетки; 8 – эпителиально-мускульная клетка эктодермы; 9 – нервная клетка; 10 – эпителиально-мускульная клетка энтодермы; 11 – железистая клетка

Рисунок 7.1 – Строение гидроидного полипа

Тело гидр двуслойное. Между эктодермой и энтодермой находится базальная мембрана, или мезоглея. В состав эктодермы входит множество клеток с разной функцией . Основу эктодермы составляют эпителиально-мускульные клетки, относящиеся к примитивным клеткам многоклеточных с двойной функцией: покровной и сократительной. Это эпителиальные цилиндрические клетки, на базальном конце которых имеется сократительный отросток, расположенный параллельно продольной оси тела. При сокращении таких отростков тело полипа и его щупальца укорачиваются,а при расслаблении вытягиваются. В промежутках между эпителиально-мускульными клетками располагаются мелкие недифференцированные – интерстициалъные клетки. Из них могут формироваться любые другие клетки эктодермы, в том числе и по- ловые. В эктодерме имеются нервные клетки звездчатой формы. Они располагаются под эпителиально-мускульными клетками. Нервные клетки образуют нервное сплетение. Такая нервная система называется диффузной и является самой примитивной среди многоклеточных. Сгущение нервных клеток наблюдается на подошве и около рта полипа. В ответ на раздражение, наносимое полипу, например, иглой, тело его сокращается. Таким образом, рефлекторный ответ организма полипа носит разлитой характер, что соответствует примитивному типу его нервной системы.

Для гидроидов характерно наличие особой группы стрекательных клеток, служащих для защиты и нападения. Эти клетки в основном

97

сосредоточены на щупальцах и образуют выпуклые скопления – своеобразные стрекательные «батареи». Гидроиды с сильным действием стрекательных клеток несъедобны для многих животных. При помощи стрекательных клеток полипы ловят мелкую добычу, главным образом мелких рачков, личинок водных беспозвоночных, простейших.

Стрекательные клетки могут быть нескольких типов: пенетранты, вольвенты, глютинанты. Из них только пенетранты обладают крапивными свойствами. Клетка-пенетрант – грушевидной формы. В ней расположена крупная стрекательная капсула со спирально закрученной стрекательной нитью. Полость капсулы заполнена едкой жидкостью, которая может переходить и в нить. На внешней поверхности клетки имеется чувствующий волосок – книдоциль. Как показали данные электронной микроскопии, книдоциль состоит из жгутика, окруженного микроворсинками – выростами цитоплазмы. Прикосновение к чувствующему волоску пенетранта вызывает мгновенное выстреливание стрекательной нити. При этом в тело добычи или жертвы вначале вонзается стилет: это три шипика, в покое сложенные вместе и образующие острие. Они расположены в основании стрекательной нити. До выстреливания нити ввернуты внутрь капсулы. При выстреливании пенетранта шипы стилета раздвигают ранку, и в нее вонзается стрекательная нить, смоченная едкой жидкостью, которая может оказывать болевое и парализующее действие. Стрекательные нити, подобно гарпуну, закрепляются при помощи шипиков в теле жертвы и удерживают ее.

Стрекательные клетки других типов выполняют дополнительную функцию удержания добычи. Вольвенты выстреливают короткую ловчую нить, обвивающуюся вокруг отдельных волосков и выступов тела жертвы. Глютинанты выбрасывают клейкие нити. После выстреливания стрекательные клетки отмирают. Восстановление состава стрекательных клеток происходит за счет интерстициальных недифференцированных клеток.

В состав энтодермы входят несколько типов клеток: эпителиально-

мускульные, пищеварительные и железистые. Эпителиально-

мускульные клетки энтодермы отличаются от подобных клеток в эктодерме тем, что они способны к фагоцитозу. Мускульные отростки клеток расположены в поперечном направлении по отношению к продольной оси тела. Благодаря сокращению мускульных отростков тело полипа сужается, а при расслаблении расширяется. Эпителиально- мускульные клетки энтодермы имеют жгутики и способны образовывать псевдоподии для захвата пищевых частиц, которые перевариваются в их цитоплазме. Таким образом, эти клетки выполняют три функции: покровную, сократительную и пищеварительную. Железистые клетки энтодермы сильно вакуолизированы и выделяют пищеварительные ферменты в гастральную полость, где происходит внутриполостное пищеварение. У гидроидов наблюдаются две фазы переваривания пищи.

98

Вначале они заглатывают крупный пищевой комок или целое животное, которые подвергаются внутриполосному пищеварению. В результате пища распадается на мелкие частицы. В дальнейшем происходит

внутриклеточное пищеварение в эпителиально-мускульных пищеварительных клетках. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот наружу.

Размножение гидры происходит бесполым и половым путем. Бесполое размножение происходит почкованием. Половое размножение обычно перекрестное. В эктодерме полипов формируются мужские и женские половые клетки. Мужские клетки образуются в небольших бугорках на верхней части стебелька гидры, а крупная яйцеклетка располагается в выпуклости у основания стебелька. Сперматозоиды через разрыв ткани выходят в воду и проникают в яйцеклетку другой особи. Оплодотворенное яйцо начинает дробиться и покрывается оболочкой. При этом образуется эмбриотека, которая может переносить промерзание и высыхание водоема. При благоприятных условиях в эмбриотеке развивается молодая гидра, которая выходит через разрывы оболочки.

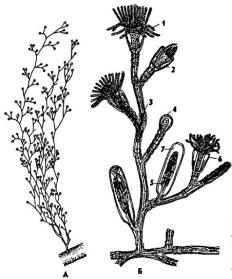

Морские гидроидные полипы отличаются некоторыми особенностями строения от пресноводных гидр и имеют более сложное развитие. В редких случаях они бывают одиночными, а обычно образуют колонии. Колонии формируются путем отпочкования новых особей и похожи на бурые наросты мха, поэтому их часто называют «морской мох». Это буроватые, коричневатые или зеленоватые ветвящиеся колонии гидроидов. Колонии гидроидов нередко диморфны и состоят из полипов двух типов, как, например, у полипа обелии (рисунок 7.2).

А– общий вид колонии; Б – отдельная ветвь колонии при увеличении: 1 – гидрант, 2

–сократившийся гидрант, 3 – тека, 4 – почка, 5 – бластостиль с развивающимися

медузами, 6 – гидротека, 7 – гонотека

Рисунок 7.2 – Гидроид Obelia

Большая часть особей обелии гидранты, похожие на гидру. Отличается

99

гидрант от гидры тем, что рот у него расположен нa выступающем ротовом стебельке, вокруг которого имеется множество щупалец без полости внутри, а его гастральная полость продолжается в общий стебель колонии. Пища, захваченная одними полипами, распределяется между всеми членами колонии по разветвленным каналам общей пищеварительной полости, которая называется гастроваскулярной. Эктодерма колонии гидроидов выделяет скелетную органическую оболочку – перидерму, имеющую опорное и защитное значение. На стебельках колонии эта оболочка образует поперечные складки, обеспечивающие гибкость ветвей. Вокруг гидрантов перидерма образует защитный колокол, или гидротеку.

Вторая группа особей в колонии бластостили. На ротовом стебельке у них нет рта и щупалец. На бластостиле отпочковываются медузы. Бластостиль с молодыми медузами покрыт перидермой, образующей гонотеку. У некоторых полипов медузы в дальнейшем не отрываются от бластостиля (медузонды), и в них формируются гонады.

Размножение. Почкование морских гидроидных полипов приводит к росту колонии. Отламывающиеся веточки колонии могут давать начало новым колониям. Половое размножение морских гидроидов связано с появлением особого полового поколения – гидроидных медуз, реже половые продукты образуются в медузоидных особях колонии полипов. На бла- стостилях колонии выпочковываются медузы, которые затем отрываются и ведут плавающий образ жизни. Медузы растут, развиваются, и в них образуются половые железы гонады. Обычно медузы раздельнополые, хотя половой диморфизм у них не выражен.

Строение медузы сходно с полипом. Легко представить морфологический переход от полипа к медузе, если перевернуть полип вниз ртом, мысленно укоротить продольную ось тела и увеличить слой межклеточного вещества – мезоглеи. Существуют некоторые плавающие полипы, и их сходство с медузами велико. Однако, несмотря на сходный план организации медуз и полипов, первые обладают более сложным строением и имеют адаптации к плавающему образу жизни.

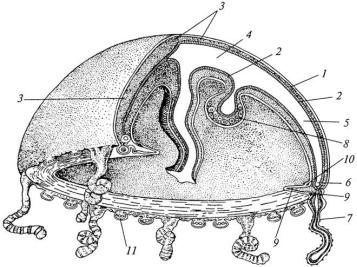

У гидромедуз по сравнению с полипами более сложная гастральная полость, имеются примитивные органы чувств и приспособления к активному движению. Медуза имеет форму зонтика или колокола (рисунок 7.3).

100

1 – эктодерма; 2 – эндодерма; 3 – мезоглея; 4 – центральная часть гастральной полости; 5 – радиальные каналы; 6 – кольцевой канал; 7 – щупальца; 8 – гонада; 9 и 10 –

наружное и внутреннее нервные кольца; 11 – статоцисты

Рисунок 7.3 – Строение гидроидной медузы. Гидроидная медуза с вырезанной четвертью зонтика

Выпуклая сторона тела называется эксумбреллой, а вогнутая – субумбреллой. По краю зонтика свешиваются щупальца со стрекательными клетками. На вогнутой стороне тела в центре находится рот, который иногда располагается на длинном ротовом стебельке. Щупальцами медуза ловит добычу (мелких рачков, личинок, беспозвоночных), которая подхватывается ротовым стебельком и затем проглатывается. Изо рта пища попадает в желудок, расположенный в центре тела под куполом. От него отходят прямые неветвящиеся радиальные каналы, впадающие в кольцевой канал, опоясывающий край зонтика медузы. Пища переваривается в желудке, распадается на мелкие частицы, которые транспортируются по каналам гастральной полости в разные части тела, где и поглощаются клетками энтодермы. Сложная гастральная полость медуз называется гастроваскулярной системой. Движутся медузы «реактивно», чему способствует сократительная кольцевая складка эктодермы по краю зонтика, называемая «парусом». При расслаблении паруса вода заходит под купол медузы, а при его сокращении выталкивается, при этом медуза движется толчками куполом вперед.

Нервная система медуз диффузного типа, как и у полипов, однако у них имеются скопления нервных клеток по краю зонтика, которые иннервируют парус, щупальца и органы чувств. У основания щупалец гидромедуз нередко имеются глазки, обычно в виде простых глазных ямок, выстланных чувствующими – ретинальными клетками, чередующимися с пигментными. В некоторых случаях глаза могут быть более сложными – пузыревидными, с хрусталиком.

У многих гидромедуз присутствуют органы равновесия – статоцисты.