книги / Информация, информированность и инновации в межкультурном профессиональном общении в сфере науки и техники. Избранное о теории и практике научно-технического перевода и профессиона

.pdf

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

S1 – исходный язык: |

Взаимодействие |

|

S2 – 2-й иностранный |

||

русский язык |

|

язык или русский язык |

|||

|

|

|

|||

или 1-й иностранный |

|

|

|

Аудирование, |

|

Говорение |

|

|

|

референтное чтение, |

|

и референтное |

|

|

|

письменная фиксация |

|

чтение |

|

|

|

осмысление |

|

|

|

|

|

и понимание |

|

|

ДИСКУРС |

|

|

|

|

|

Лингвистический + |

|

Текст S3 |

||

Текст S1 |

Экстралингвистический |

||||

– текст перевода (ТП) |

|||||

– исходный текст (ИТ) |

компоненты |

|

|

||

|

|

|

|||

|

ДИСКУРС |

|

|

|

|

Аудирование, |

- S3 – ЯП |

|

|

Говорение |

|

референтное чтение, |

Языковое переключе- |

||||

письменная фиксация |

ние с 1-го иностранно- |

||||

программы |

|

|

го языка на 2-й ино- |

||

осмысление – понимание |

|

|

странный язык |

||

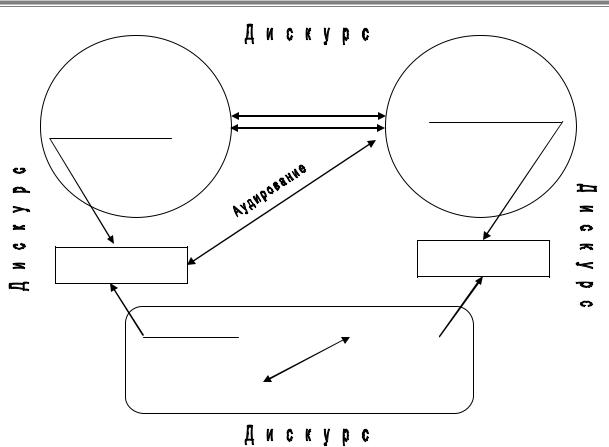

Рис. 1. Структура билингвального переводческого дискурса

Особую значимость при рассмотрении структуры и содержания переводческого дискурса в УПОП приобретает такая характеристика, как билингвальность.

Определяя билингвизм устного переводчика как параллельный, координативный, сопоставительно-динамический, активный и контактный сбалансированный [9, c. 46], следует подчеркнуть, что русский язык в равной мере, как иностранный, используется для выражения понятийных категорий времени, действий и процессов, субъектности, места, качества, модальности, которые связаны с единством человеческого мышления и окружающего мира. При этом очень важно, что способ использования русского как исходного и как языка перевода в речи выдвигает необходимость накапливать различные варианты соответствий на русском языке с учетом специфичности семантики языковых единиц, несовпадения их значения.

В любой ситуации перевода переводчик обязательно будет обращаться регулярно к обоим языкам, демонстрируя высокую степень владения ими, т.е. активный билингвизм. Кроме того, в профессиональной деятельности всегда есть двуязычная речевая среда, т.е. переводчик поддерживает связи, вступает в опосредованные временем и пространством (чтение, письмо) или непосредственные прямые контакты (аудирование, говорение) с носителями языка, иначе говоря, реализует контактный билингвизм.

391

Структура и содержание билингвального переводческого дискурса

Формирование инокультурной языковой картины мира в сознании будущего билингва как высшем уровне психического отражения действительности предполагает совокупность чувственных и умственных образов (А.Н. Леонтьев).

Как особо подчеркивал А.Н. Леонтьев, внутреннее движение индивидуального сознания порождается движением предметной деятельности человека [10, с. 175], поэтому и языковое сознание в тесной связи с когнитивным и эмотивным может развиваться у переводчика в постоянной активной иноязычной речевой деятельности в условиях речевого общения с окружающими людьми.

При формировании билингвизма важно учитывать, что способом отражения языковой картины мира и носителями энциклопедического знания о мире являются аутентичные тексты, представляющие другой иноязычный социум.

Именно таким образом можно решить одну из важнейших задач профессиональной подготовки переводчика – создавать через соответствующие многочисленные контексты билингвального переводческого дискурса в сознании обучаемых адекватные образы психических моделей, данных в текстах фрагментов действительности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.И. Халеева и др.).

Взаимосвязанное функционирование в иноязычной речевой деятельности языкового и когнитивного сознания позволяет говорить о «бикогнитивном мышлении» [11], когда происходит выявление ключевых словпонятий, денотатов, выражающих фрагменты предметной действительности, суждений как информационных единиц аутентичных текстов дискурсов, умозаключений [12, с. 53]. В связи с этим важным аспектом формирования билингвизма становится выбор в качестве единицы обучения особым образом организованного упражнения в аудировании всегда связного целого текста при речевосприятии и в говорении при речепорождении

[12, с. 44].

Сбалансированный билингвизм переводчика обусловлен степенью сформированности переводческих соответствий на лексическом, фразеологическом и грамматическом уровнях языка [7, с. 167]. Переводческим соответствием называют единицу языка перевода, которая регулярно используется для перевода данной единицы исходного языка. Переводческие соответствия, как правило, устанавливаются между единицами одного и того же уровня [6, с. 107].

Большая часть единиц исходного языка имеют множественные соответствия, когда для передачи их значений используются несколько единиц языка перевода, что может быть обусловлено речевым вербальным, лингвокультурным или ситуативным контекстом, дискурсом в ситуациях устного перевода.

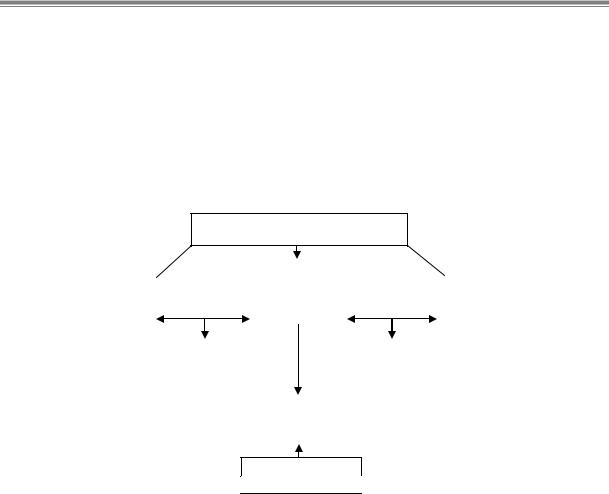

392

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

Если устным переводчиком накоплены фрагменты дискурса через постоянные двуязычные речевые действия в рамках контекста и ситуаций переводческие соответствия, что обусловливает уровень развития его переводческого билингвизма, то тогда он способен переключаться с одного языка на другой уже в момент аудирования фрагмента звучащего текста дискурса, осмысления и понимания его информации, фиксации внутренней программы содержания средствами языка перевода (ПЯ), т.е., актуализируя переводческие соответствия единицам языка исходного текста (рис. 2).

Механизм языкового переключения

|

|

|

|

Билингвальность |

|

|

|

Аудирование, |

|

|

|

|

|

|

Говорение – |

|

|

|

|

|

|

||

чтение речевого |

|

|

|

|

|

|

порождение речевого |

фрагмента на ИЯ |

|

|

|

ПЕРЕВОДЧИК |

|

|

фрагмента на ПЯ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Частичное |

|

|

Полное |

|

|

|

|

|

переключение |

|

|||

|

|

переключение |

|

|

|||

|

|

|

|

на ПЯ |

|

||

|

|

на ПЯ |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фиксация ряда |

|

|

|

|

|

|

|

предикатов-рем |

|

|

|

|

|

|

|

к темам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Соответствия на ПЯ

Сочетаемость ПЯ

Рис. 2. Механизм языкового переключения

Учитывая выявленные особенности структурной организации билингвального переводческого дискурса устного последовательного одностороннего перевода, обусловленной в первую очередь структурой его речедеятельностной единицы, необходимо учитывать при рассмотрении содержания переводческого дискурса такие принципы, как предметнотематическую целостность, смысловую связность, контекстуальность, субъектность, процессуальность, интертекстуальность, ситуативную обусловленность, жанровое многообразие, речедеятельностную направленность, функционально-коммуникативную обусловленность.

Проблемно ориентированное предметно-тематическое содержание переводческого дискурса связано с различными сферами жизнедеятельности: социально-бытовой, социокультурной, образовательной, обществен- но-политической, деловой, научной, профессиональной и др. В связи с этим перечень тем и проблем имеет широкий спектр и неограниченный тематический репертуар, который обусловливает предметно-смысловое содержание общения-взаимодействия субъектов коммуникативно-речевой переводческой ситуации.

393

Структура и содержание билингвального переводческого дискурса

Предметно-тематическое и смысловое содержание общения определяют лингвистический и экстралингвистический компоненты билингвального переводческого дискурса, в качестве фрагментов в котором должны быть представлены тексты различных функциональных типов речи, а именно описания, повествования, рассуждения, смешанные типы, тексты различных функциональных стилей и жанров.

Учитывая специфические характеристики различных носителей текстовой информации, необходимо исследовать, разрабатывать и создавать макротекст на бумажных и электронных носителях, макродискурс в виде корпуса параллельных текстов на русском и иностранном языках в макротексте и корпус параллельных фрагментов макродискурса. Важной задачей при формировании умений становится накопление коммуникативноречевого и переводческого опыта с постоянными переключениями с иностранного языка на русский и с русского на иностранный в таких направлениях [9]:

-рецепция, осмысление, понимание и фиксация смыслового содержания исходного текста;

-репродукция предметно-тематического и смыслового содержания исходного текста в устном последовательном и письменном переводе;

-создание вторичного текста как достигнутой цели-результата процесса перевода всех видов;

-осуществление фрагмента сложной вторичной иноязычной речевой деятельности устного последовательного или письменного перевода;

-участие в качестве переводчика в рамках конкретной ситуации перевода или в процессе реализации форм межкультурного речевого общения (защита проекта, презентация, совещание, переговоры и др.), где субъектами являются носители русского языка и культуры, а также носители иностранного языка и культуры данной страны.

Постоянный речевой переводческий опыт на основе вербальных средств, текстовых материалов, невербальных средств носителя русского языка и культуры в тесном взаимодействии с иноязычными носителями культуры позволит актуализировать и реализовать на всех этапах профессиональной подготовки переводчика на уровне бакалавриата важные функции дискурса, а именно: коммуникативную, информирующую, социализирующую, культуроприобщающую и культуроформирующую.

С учетом всего вышеизложенного билингвальный переводческий дискурс должен включать целый ряд компонентов содержания, представленных в виде:

-аутентичных целых связных текстов (фрагментов) параллельно на двух языках по каждой проблеме (теме) как объекты аудирования, как информационная основа;

394

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

-одноязычных толковых, синонимических словарей, глоссариев на двух языках параллельно;

-типичных образцов фрагментов текстов: речевых типов, жанров и стилей с представленными в них соответствиями средств языка исходного

иязыка перевода всех уровней;

-типичных сценариев коммуникативных ситуаций устного последовательного одностороннего перевода для разыгрывания (актуализации) их в процессе формирования умений УПОП;

-перечня коммуникативных переводческих тактик и стратегий на каждом этапе ситуации, т.е. микроситуаций;

-аутентичных типичных языковых и речевых средств выражения эмотивно-эмпатийного поведения субъектов ситуации;

-креолизованных текстов с использованием в них наряду с вербальными разного типа неязыковых знаковых средств: схем, диаграмм, графиков, рисунков, фотографий и др.;

-видеоматериалов, видеофильмов и их фрагментов.

Особое место в билингвальном переводческом дискурсе занимают последние два компонента его содержания.

Введение электронных средств в межкультурную коммуникацию, создание текстов-высказываний, в том числе в ситуациях устного последовательного перевода, сопровождается презентацией содержания осуществляемого устного монологического высказывания, содержащего большое количество неязыковых знаковых средств и невербальных компонентов, которые, заменяя достаточный объем текстового звучащего материала, становятся средством выражения информации. Кадры презентации представляют собой особый вид креолизованного текста.

Вторым видом креолизованного текста является текст переводческой записи развития смыслового содержания устного высказывания субъекта – носителя исходного языка, родного или иностранного. В процессе переводческой записи используется специальный язык знаков, символов, изображений, сопровождаемый словами, позволяющий зафиксировать содержание как программу вторичного текста-перевода для другого субъекта переводческой ситуации.

Третьим видом креолизованных текстов становятся документы, материалы, рекламные буклеты, проспекты, приложения для участников семинара, совещания, лекции, конференции и т.д., когда возникает ситуация устного последовательного одностороннего перевода.

Другими важными носителями дискурсивной вербальной и невербальной информации являются видеоматериалы и видеофильмы. Фрагменты макродискурса переводческой ситуации, представленные в видеоматериалах и видеофильмах, становятся образцами коммуникативно-речевого вербального и невербального поведения для будущего устного переводчи-

395

Структура и содержание билингвального переводческого дискурса

ка с учетом всех условий взаимодействия субъектов межкультурной коммуникации.

Аутентичные видеоматериалы как фрагменты дискурса, соединяющие звук и изображение, в которых звуковой ряд является не только источником информации, но и воздействует на эмоциональную сферу субъекта, а визуальный ряд выполняет компенсаторную функцию, восполняя недостаток информации в звучащем тексте. Самое важное заключается в том, что аутентичный видеофрагмент дискурса демонстрирует единство лингвистического и экстралингвистического компонентов, создает эффект присутствия субъекта в ситуации, в контексте профессиональной переводческой деятельности, «привязывая» речевую деятельность к собственно переводческой, демонстрируя различия в коммуникативно-речевом поведении представителей различных культур и носителей языков.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что описанные теоретические аспекты и специфика структуры и содержания билингвального переводческого дискурса не исчерпывают все проблемы. Особого внимания заслуживают такие вопросы, требующие специального исследования переводческого дискурса, как объект восприятия, осмысления и понимания информации переводчиком и субъектом языка перевода, специфика порождения фрагментов дискурса в ситуациях разных видов устного последовательного перевода, функционирование психологических механизмов в их взаимосвязи: слухового и зрительного вербального восприятия, долговременной и оперативной памяти, мышления, упреждающего синтеза и вероятностного прогнозирования.

Список литературы

1.Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М.: Русский язык, 1989.

2.Серова Т.С. Психология перевода как сложного вида иноязычной речевой деятельности / Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 2001. – 211 с.

3.Кондрашина Т.В. Методика обучения образному монологическому высказыванию будущего устного переводчика: автореф. … дис. канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2012. – 23 с.

4.Серова Т.С., Руцкая Е.А. Дидактический комплекс упражнений по формированию речевых информационно-направленных навыков аудирования в устном последовательном одностороннем переводе // Язык и культура. – 2011. – № 4 (16). – С. 106–117.

5.Серова Т.С., Руцкая Е.А. Иноязычный дискурс как объект аудирования в устном последовательном одностороннем переводе // Сибирский

педагогический журнал. – 2010. – № 3. – С. 149 160.

396

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

6.Серова Т.С. Коммуникативная речевая единица письменного технического перевода // Язык и культура. – 2010. – № 2 (10). – С. 106–112.

7.Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 1985.

8.Серова Т.С., Шрайдман Т.В. Средство образности монологического высказывания в процессе устного последовательного одностороннего перевода // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – № 1. – С. 164–174.

9.Серова Т.С. Сбалансированный билингвизм и механизм языкового переключения в устной переводческой деятельности в условиях диалога

языков и культур // Язык и культура. – 2010. – № 4 (12). – C. 44 56.

10.Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – 312 с.

11.Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. – М.: Высшая школа, 1989. – 238 с.

12.Серова Т.С. О выборе оптимальной единицы обучения профессионально ориентированному чтению на этапе введения и закрепления языкового материала // Отбор и организация текстового материала в системе профессионально ориентированного обучения: межвуз. сб. науч. тр. –

Пермь, 1985. – С. 44 54.

397

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

ревода, специфики входящих в него переводческого аудирования и монологического говорения, речемыслительных единиц, операций и форм мышления, связи единиц смыслового и переводческого решений, механизма языкового переключения, объекта и предмета устного последовательного одностороннего перевода (УПОП), что позволяет выделить и сформулировать ряд проблемных вопросов относительного того, почему УПОП представляет собой комплексную вторичную специфическую билингвальную сложную речевую деятельность.

1. Речедеятельностная единица и специфика вторичной речевой деятельности устного последовательного одностороннего перевода

Устный последовательный перевод в ситуациях межъязыкового и межкультурного речевого общения как взаимодействия трех субъектов, два из которых являются носителями разных языков и культур, включает выполнение третьим субъектом (переводчиком) последовательно и в ряде случаев одновременно таких видов речевой деятельности, как аудирование

иодновременное думание и письмо-фиксацию, монологическое говорение

иодновременное референтное чтение по ключевым словам. Необходимо подчеркнуть, что каждый указанный вид речевой деятельности имеет свою единицу, а именно: в аудировании исходного текста – это смысловое вербальное решение [5], в сопровождающем его письме-фиксации свернутого смыслового содержания как субъектно-предикатных единиц – речевой поступок с текстом программы высказывания, в монологическом переводческом говорении – это речевой поступок с высказыванием – текстом перевода, сопровождаемым чтением по ключевым словам программы и презентационных материалов.

Всвязи с этим становится возможным сформулировать определение речедеятельностной единицы УПОП, позволяющей аргументировать комплексность и вторичность этого вида перевода.

Такая речедеятельностная единица представляет собой сложное двухкомпонентное образование из смыслового вербального решения на основе умозаключающей деятельности и из речевого коммуникативного поступка с текстом-высказыванием, реализуемое в процессе нескольких форм и видов речевой деятельности, обусловленных и регулируемых конкретным контекстом дискурса и коммуникативной переводческой ситуацией [6, с. 7].

Впервом компоненте речедеятельностной единицы УПОП переводчик, осуществляя деятельность переводческого аудирования, воспринимает, осмысливает понимает мысли, информацию, являющиеся предметом деятельности устного перевода (Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя).

Объектом деятельности переводческого аудирования в УПОП должен являться целый связный исходный текст или его фрагмент, так как «пере-

399

Речедеятельностные аспекты устного последовательного перевода

водятся не слова, не словосочетания и не предложения, а мысли о действительности» [7, с. 103], являющиеся предметом, которые как сообщения складываются из ряда информационных единиц, субъектно-предикатных единств как суждений в тексте. В этом случае, как отмечает Н.И. Жинкин [7, с. 68–69], особую значимость приобретает предикативность, которая «относится к смысловым явлениям, где устанавливаются содержательные смысловые связи», что возможно на уровне нескольких предложений в целом текстовом фрагменте.

Именно поэтому смысловое вербальное решение как единица переводческого аудирования позволяет выделять из звучащего исходного текста комплекс связанных между собой общей темой, общим субъектом субъектно-предикатных единств в качестве смыслокомплекса и формировать из нескольких комплексов программу смыслового содержания фрагмента.

Так, если обратиться к конкретному фрагменту исходного текста на русском языке, то в процессе аудирования этого текста [8, c. 12] переводчик, актуализируя речемыслительный процесс, воспринимает и осмысливает слова и словосочетания, выражающие ключевые понятия «строительный холдинг», «жилой комплекс», которые в этом фрагменте как денотатные словосочетания «строительный холдинг ЛенСпецСМУ в Петербурге» и «Жилой комплекс “Золотая гавань”» выражают конкретные объекты реальной действительности, являются вместе главной мыслью, субъектнопредикатной единицей или суждением по отношению ко всему фрагменту как целому. Однако далее, воспринимая текст как единое целое, переводчик, чтобы понять содержание, выявляет смысловую структуру, переходя от предложения к предложению, он фиксирует темы, подтемы и что о них сообщается, формируя суждения, или тема-рематические единицы, на основе которых осуществляются умозаключения в процессе смыслового решения.

1.В прибрежной части Приморского района Петербурга строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» возводит многофункциональный жилой комплекс «Золотая гавань».

2.Новый комплекс займет территорию от улицы Савушкина с севера до улицы Яхтенной с запада. Рядом находится большой торговый гипермаркет «Лента», проектируются магазины «Пятерочка» и «Ла Макс». Комплекс «Золотая гавань» рассчитан примерно на пять тысяч человек.

3.Вдоль побережья на участке размером 7,5 га формируется единая жилая застройка. Перед комплексом, на берегу Финского залива, раскинется зона отдыха, которая является продолжением нового парка имени 300-летия Петербурга.

400