книги / Информация, информированность и инновации в межкультурном профессиональном общении в сфере науки и техники. Избранное о теории и практике научно-технического перевода и профессиона

.pdf

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

Так, следующие примеры демонстрируют особые случаи лексической сочетаемости в переводе текста на немецкий язык. Если при переводе одних словосочетаний может использоваться прилагательное dicht (на-

пример, густые волосы – dichtes Haar; густонаселенный – dichtbesiedelt, dichtbevölkert), то для перевода других словосочетаний с прилагательным густой переводчику необходимо знание соответствий, эквивалентов, полученных в результате речевого опыта (например, густой цементный рас-

твор – Mörtelteig, густая олифа – Dickfirnis, густой (строительный) рас-

твор – Schwermörtel).

Полное переключение на язык перевода происходит уже в момент порождения переводчиком вторичного репродуктивного текста перевода, выполняемого для второго субъекта с опорой на зафиксированную программу развития смыслового содержания и референтное чтение по ключевым словам презентационных материалов [11].

Переводческие соответствия как единицы языка, регулярно используемые для перевода их с языка исходного на язык перевода, устанавливаются между единицами на лексическом, фразеологическом и грамматическом уровнях [12, с. 167] и могут быть чаще всего множественными, когда для передачи их значения используются несколько единиц языка перевода. Устный переводчик способен переключаться в процессе аудирования с одного языка на другой в момент осмысления и понимания информации фрагмента звучащего текста дискурса, фиксации программы содержания средствами языка перевода, т.е. актуализируя переводческие соответствия единицам языка исходного текста, если у переводчика накоплен значительный речевой опыт употребления их, обусловленный вербальным, лингвокультурным и ситуативным контекстом дискурса [11, с. 46].

Как мы отмечали ранее, фрагмент дискурса, выступая объектом переводческого аудирования в УПОП, понимается как текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, погруженный в ситуацию речевого общения, в связи с чем в процессе его порождения происходят не только говорение и аудирование как основные виды речевой деятельности в условиях взаимодействия субъектов, но и письмо-фиксация, референтное чтение, актуализируется невербальное поведение субъектов, имеющее различия как носителей разных языков и культур.

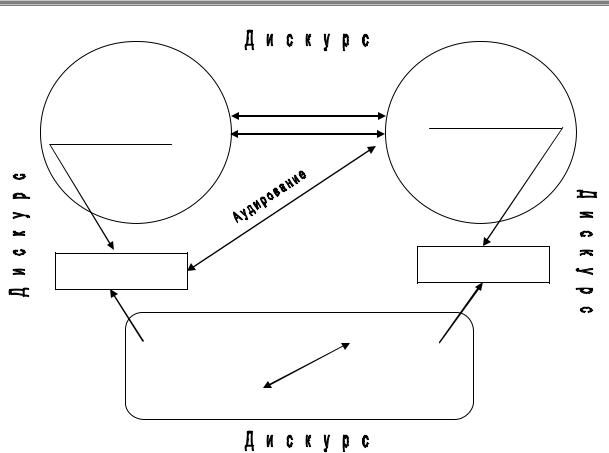

В любой конкретной ситуации УПОП исходный текст-высказывание, порождаемый первым субъектом (рис. 4), становится объектом аудирования, смыслового слухового восприятия и понимания прежде всего у пере- водчика-билингва, третьего субъекта, которое завершается у него формированием и фиксацией программы смыслового содержания предстоящего текста перевода как вторичного репродуктивного высказывания.

371

Переводческое аудирование в устном последовательном переводе

S1 – исходный язык: |

Взаимодействие |

|

русский язык |

||

|

||

или 1-й иностранный |

|

|

Говорение |

|

|

и референтное |

|

|

чтение |

|

|

|

ДИСКУРС |

|

|

Лингвистический + |

|

Текст S1 |

Экстралингвистический |

|

– исходный текст (ИТ) |

компоненты |

|

|

ДИСКУРС |

S2 – 2-й иностранный

язык или русский язык

Аудирование,

референтное чтение, письменная фиксация осмысление

и понимание

Текст S3

– текст перевода (ТП)

|

Аудирование |

, |

- S3 – ЯП |

Говорение |

референтное чтение, |

|

Языковое переключе- |

||

|

||||

письменная фиксация |

|

ние с 1-го иностранно- |

||

|

программы |

|

го языка на 2-й ино- |

|

осмысление – понимание |

странный язык |

|||

Рис. 4. Структура билингвального переводческого дискурса

При этом одновременно с переводчиком второй субъект, чаще всего коллективный в условиях УПОП, тоже слушает и пытается воспринимать звучащий текст как лингвистический компонент дискурса. В связи с тем что язык первого субъекта ему неизвестен, некоторые интернациональные лексические единицы, невербальное поведение, экстралингвистический компонент с его креолизованными текстами презентационных материалов на электронных и бумажных носителях помогают активизировать мыслительные процессы и частично понять, о чем говорил партнер до того момента, пока начнет порождать текст перевода третий субъект – переводчик. Тем не менее основным объектом аудирования, последующего осмысления и понимания информации становится текст перевода, носителем языка которого и является второй субъект, и только синтез частично понятой предварительно информации и полностью понятого смыслового содержания, объединенного по смыслу со всеми материалами экстралингвистического компонента дискурса, позволяют говорить, что цель-задача решена и может быть достигнута цель-результат всеми субъектами ситуации УПОП.

В устном последовательном одностороннем переводе билингвальность и аутентичность дискурса как важные характеристики приобретают

372

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

особое значение, так как в любой ситуации дискурс делится на отдельные завершенные в тематическом и смысловом плане фрагменты, порождаемые субъектами, первым и третьим, на исходном языке и языке перевода в рамках диалога коммуникативно равных языков при возможном сочетании иноязычного аудирования и русскоязычного говорения и, наоборот, русскоязычного аудирования и иноязычного говорения у переводчика как третьего субъекта.

В любой ситуации УПОП переводчик будет обязательно реализовывать контактный и активный билингвизм, обращаясь к обоим языкам. Сам процесс аудирования на одном языке, а говорение – порождение текстаперевода на другом – связаны с такими особенностями билингвизма переводчика, как параллельность и сопоставительно-динамический характер [11, с. 45], а в связи с этим обусловленность необходимости отбора многочисленных фрагментов билингвального переводческого дискурса как аутентичных текстовых материалов на медийных и электронных носителях, представляющих другой иноязычный социум [14, с. 46].

Особое место в билингвальном переводческом дискурсе занимают фрагменты различных видеоматериалов и видеофильмов, в которых могут быть представлены любые сферы жизнедеятельности носителей иностранного языка и иноязычной культуры: социально-бытовой, социокультурной, образовательной, общественно-политической, деловой, профессиональной и др., что обусловливает широкий спектр проблем и неограниченный тематический спектр предметно-смыслового содержания аудируемого материала в процессе общения – взаимодействия субъектов коммуникативноречевой переводческой ситуации [15].

Введение электронных средств в межкультурную коммуникацию позволило в ситуациях УПОП сопровождать устное монологическое высказывание презентацией его содержания, что непосредственно связано с введением креолизованных текстов, в которых используются, наряду с вербальными средствами, разного типа неязыковые знаковые средства: схемы, графики, таблицы, фотографии и др. Креолизованные текстовые фрагменты могут дополнять, дублировать, конкретизировать или полностью заменять информацию текстового звучащего материала монологического высказывания как первого, так и третьего субъекта, а именно при порождении исходного текста, а затем и при создании вторичного репродуктивного текста перевода.

Учитывая специфические характеристики различных носителей текстовой информации, специфические особенности переводческого аудирования в ситуациях УПОП, необходимо исследовать, разрабатывать и создавать макродискурс в виде корпуса параллельных текстов на медийных и электронных носителях на русском и иностранном языках для решения важной задачи накопления аудитивного речевого переводческого опыта с

373

Переводческое аудирование в устном последовательном переводе

постоянными переключениями с иностранного языка на русский и наоборот. Постоянный речевой опыт аудирования многочисленных фрагментов переводческого дискурса, осмысления, понимания и фиксации их смыслового содержания с целью последующего репродуктивного монологического высказывания позволит актуализировать и реализовать важные функции дискурса, а именно: коммуникативную, информирующую, социализирующую, культуроприобщающую и культуроформирующую [10].

Переводческий аудитивный опыт предусматривает накопление количества осуществляемых речевых действий и актов речевой деятельности аудирования фрагментов дискурса в рамках каждой темы той или иной сферы деятельности будущего переводчика, чтобы появился высокий уровень овладения соответствиями единиц исходного языка и языка перевода, а соответственно, степень качества сформированности механизма языкового переключения [15].

В заключение следует подчеркнуть, что переводческое аудирование в устном последовательном одностороннем переводе обладает специфическими особенностями наряду с общими характеристиками этого вида устной речевой деятельности [16, с. 106]. Основополагающие сущностные и специфические характеристики переводческого аудирования связаны прежде всего со спецификой деятельности устного переводчика, характером объекта аудирования, а именно звучащего текста как фрагмента дискурса. К таким характеристикам следует отнести:

1)наличие в качестве объекта слушания, осмысления и понимания обязательно завершенного по смысловому содержанию фрагмента дискурса по отношению к теме или нескольким связанным подтемам;

2)полное от начала звучания восприятие, осмысление и понимание переводчиком всего объема информации аудируемого текста;

3)учет двунаправленного и разного по качеству аудирования вторым субъектом исходного иноязычного текста и вторичного текста-выска- зывания;

4)аудирование переводчика всегда информативное и предполагает глубокое и детальное понимание им тематического и смыслового содержания, базирующегося на актуализации поля номинации и поля предикации как внутренней структуры звучащего фрагмента;

5)высокий уровень мыслительной активности в процессе осуществления смысловых интеллектуальных решений на основе умозаключающей деятельности, приводящей к выявлению и фиксации смыслокомплексов;

6)направленность переводческого аудирования на все компоненты дискурса, включая неязыковые знаковые средства, паралингвистические и невербальные средства общения, компоненты переводческой коммуникативной ситуации;

374

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

7)активное функционирование механизма языкового переключения, обеспечиваемого выведением из долговременной памяти в оперативную на момент аудирования и письменной фиксации переводческих соответствий всех уровней средств языка перевода для передачи предметно-темати- ческого и смыслового содержания исходного сообщения;

8)одновременное осуществление параллельно с аудированием других видов речевой деятельности: синхронизация аудирования и письмафиксации, одновременное с ними референтное чтение по ключевым словам;

9)билингвальный характер речевых действий переводческого аудирования, обусловленный уровнем сформированности языковых соответствий, обеспечивающих успешность функционирования механизма языкового переключения в момент подготовки программы смыслового содержания высказывания – текста перевода;

10)тесная связь аудирования с говорением и предполагаемый обязательный переход к переводческому репродуктивному говорению, порождению вторичного текста-перевода.

Список литературы

1.Серова Т.С. Коммуникативная речевая единица письменного технического перевода // Язык и культура. – 2010. – № 2 (10). – С. 106–112.

2.Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 1985.

3.Выготский Л.С. Педагогическая психология / под. ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 671 с.

4.Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. –

159 с.

5.Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М.: Наука, 1984. – 174 с.

6.Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. – М.: Высшая школа, 1973. – 216 с.

7.Новиков А.И. Текст и его смысловые доминанты / под ред. Н.В. Васильевой, Н.М. Нестеровой, Н.П. Пешковой. – М.: Ин-т языкознания РАН, 2007. – 224 с.

8.Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1972. – 846 с.

9.Корнилова Т.В., Тихомиров О.К. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с компьютером. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 192 с.

10.Серова Т.С Русскоязычные тексты в билингвальном переводческом дискурсе и в обучении иностранным языкам // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2014. – № 10. – С. 106–114.

375

Переводческое аудирование в устном последовательном переводе

11.Серова Т.С. Сбалансированный билингвизм и механизм языкового переключения в устной переводческой деятельности в условиях диалога языков и культур // Язык и культура. – 2010. – № 4 (12). – С. 44–56.

12.Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пособие. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с.

13.Зимняя И.А., Ермолович В.И. Психология перевода: учеб. пособие. – М.: Изд-во ПГПИИЯ им. М. Тореза, 1981. – 52 с.

14.Коваленко М.П. Дидактическая организация видеодискурса для формирования переводческой аудитивной компетенции // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2014. – № 9. – С. 43–49.

15.Коваленко М.П., Руцкая Е.А. Familienunternehmen Deutschlands. Интенсивный курс обучения восприятию и пониманию звучащей немецкой речи: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2011. – 70 с.

16.Серова Т.С., Руцкая Е.А. Дидактический комплекс упражнений по формированию речевых информационно-направленных навыков аудирования в устном последовательном одностороннем переводе // Язык и культура. – 2011. – № 4 (16). – С. 106–117.

17.Серова Т.С., Ковалева Т.А. Обучение решению коммуникативнопознавательных задач в процессе иноязычного информативного чтения. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – 136 с.

376

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

КОНТЕКСТНАЯ И СИТУАТИВНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

В МОНОЛОГИЧЕСКОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ

Контекст образуется не только средствами выражения мысли, языковыми и внеязыковыми (слова, жесты, мимика и т.д.), но и всей ситуацией порождения высказывания, которая обусловливает употребление именно этого, а не другого слова, окружение которого и определяет его смысл

[1, с. 97].

Контекст как целостное явление языковой действительности обладает своей структурной организацией, которая наиболее часто понимается как ядерная. Как подчеркивает А.А. Холодович, кроме отдельных слов, в общении употребляются словесные ряды, а любой словесный ряд может быть разложен на ядро и его окружение [2, с. 36].

Если рассматривать различные подходы к выделению видов контекстов, то следует прежде всего отметить, вслед за А.А. Вербицким, что контекст может быть «внешним по отношению к речи (физическое окружение) и внутренним, собственно речевым» [3, с. 118]. Наряду с этими видами он выделяет социальный и субъективно-психологический контексты (культурные ценности, нормы и особенности общения). Если рассматривать осмысление и понимание по М.М. Бахтину как соотнесение с другими текстами и переосмысление не просто в новом контексте, а в «едином контексте предшествующего и предвосхищаемого» [4, с. 364], то важными становятся разные типы контекстов: деятельностный, культурный, исторический, социальный, поведенческий, эмоциональный и др., без учета которых можно неправильно, искаженно понять смысл текста.

Обращаясь к понятию коммуникативного контекста как к общему [5, с. 97], близкому понятию речевой ситуации, выделяют его частные виды: 1) лингвистический контекст; 2) паралингвистический контекст; 3) ситуативный контекст; 4) контекст культуры; 5) психологический контекст.

Поскольку контекст является необходимым условием коммуникации, следует прежде всего говорить о собственно лингвистическом и экстралингвистическом контекстах, которые имеют большое значение в условиях межкультурной коммуникации, предполагающей использование того или иного иностранного языка во взаимодействии с родным языком. Не менее важными при этом являются социолингвистический, культурный, социокультурный и исторический контексты. Изучение иностранного языка как средства коммуникации между представителями разных народов и культур должно осуществляться в неразрывном единстве с картиной мира и культурой народа, говорящего на этом языке.

В лингвистике рассматривается проблема зависимости слова от контекста как теория порождающей силы (функции) контекста. Особенно ши-

377

Контекстная и ситуативная обусловленность функционирования фразеологизмов

рокое распространение эта теория получила в работах представителей структурального направления (П. Вегенер, Г. Штербер, А. Норейн, А. Гардинер, Л. Блумфилд, Л. Ельмслев, С.К. Шаумян и др.), в которых подчеркивается, что «...любая сущность, а, следовательно, также и любой знак, определяется относительно, а не абсолютно, и только по своему месту в контексте... В абсолютной изоляции ни один знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте...» [6, с. 265].

Все виды контекста становятся непременным условием раскрытия значения лексических единиц, а их смысловое содержание всегда контекстно обусловлено. О «контекстах понимания», бесконечном обновлении и преобразовании смысла слова во все новых контекстах писал в своих трудах М.М. Бахтин, подчеркивая, что «понимание как соотнесение с другими текстами и переосмысление в новом контексте (в моем, в современном, в будущем)» является активным диалогическим движением [4, с. 364].

Л.С. Выготский привлекал понятие «контекст» для объяснения соотношения смысла и значения, так как слово приобретает смысл во фразе, но сама фраза приобретает смысл только в контексте абзаца, а абзац – в контексте текста, книги и т.д. Слово вбирает в себя, впитывает из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и аффективные содержания и начинает значить больше или меньше, чем заключено в его значении. Обогащение слова смыслом составляет основной закон динамики значений [7, с. 347].

В.В. Виноградов отмечал, что «...то или иное значение слова реализуется и определяется контекстом его употребления. В сущности, сколько обособленных контекстов употребления данного слова, столько и его лексических форм» [8, с. 14].

В.А. Звегинцев справедливо заметил: «Из этого определения явствует, что слово не обладает никакой смысловой самостоятельностью (его значение определяется контекстом его употребления) и что любое употребление есть уже и значение слова („сколько обособленных контекстов употреблений слова, столько и его значений“)» [9, c. 300 301]. Любое значение может приобретать иной смысл под давлением внеязыковой действительности, в результате абстрагирующей работы человеческого мышления, обнаруживающего черты сходства между отдельными предметами и осуществляющего перенос наименования с одного предмета на другой.

А.Ф. Лосев также подчеркивает, что оттенки значения слов, их реальный смысл возможны благодаря тому, что в живом языке эти слова берутся только в связи с разнообразным контекстом речи. «Значение знака, – пишет он, – есть знак, взятый в свете своего контекста» [10, с. 61].

Именно поэтому, изучая иностранный язык, нужно усваивать лексические единицы не в отдельности, по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих данному языку.

378

Раздел V. Теория и виды устного последовательного перевода

Возьмем, например, распространенное слово книга и его эквивалент в английском языке – слово book. В англо-русских словарях это слово приводится в наиболее регулярно воспроизводимых сочетаниях. Лишь одно из них переводится словом книга:

−book on/about birds – книга о жизни птиц;

−reference book – справочник;

−cheque book – чековая книжка;

−ration book – карточки;

−to do the books – вести счета;

−our order books are full – мы больше не принимаем заказов;

−to be in smb's good/bad books – быть на хорошем/плохом счету;

−I can read her like a book – я вижу ее насквозь;

−we must stick to/go by the book – надо действовать по правилам;

−I'll take a leaf out of your book – я последую твоему примеру;

−he was brought to book for that – за это его привлекли к ответу.

Однако, как мы указывали выше, большую роль в выявлении значения

играет социокультурный и исторический контекст, особенно в иноязычной речевой деятельности, когда встречаются две культуры и два языка. Так, в работе С.Г. Тер-Минасовой [11, с. 77] приводится пример социокультурной обусловленности словосочетания white man. Это не просто человек с белой кожей, представитель белой расы, но также «порядочный, приличный, благовоспитанный человек», так как исторически в обществе белых заявлялось о превосходстве своей расы над другими. Например, the whitest man that eve live, a man with a cultured mind and with all the courage in the world (T. Hardy) – благороднейший из всех людей, когда-либо живших на свете, самый образованный и самый отважный (Т. Гарди).

Для английского языка, отражающего культуру и общественное сознание говорящего на нем коллектива, вообще характерно традиционное соотнесение черного цвета с чем-то плохим, а белого – с хорошим. Даже когда говорят о чем-то плохом и при этом употребляют слово white, то оно сглаживает негативное значение последнего (например, white lie – ложь во спасение). В русском языке тоже есть нечто подобное, например белая зависть.

Контекст позволяет обратиться к смыслу и употреблению концептов, вокруг которых группируются средства образности, именно смысловой стороной контекста обусловлена смысловая нагрузка любой фразеологической единицы.

Например, мысль «хорошо всегда иметь верных друзей» позволяет сгруппировать следующие средства образности: без беды друга не узнаешь; не имей сто рублей, а имей сто друзей; верный друг лучше сотни слуг; старый друг лучше новых двух; мысль «учиться необходимо всегда и всему» – век живи – век учись; учиться никогда не поздно; ученье свет, а неученье тьма; учиться можно лишь на своем собственном опыте.

379

Контекстная и ситуативная обусловленность функционирования фразеологизмов

Образные средства характеризуются вариативностью и могут быть представлены как тематические ряды по принципу смысловой общности.

Так, например, терпение и труд все перетрут – 1) with time and patience the leaf of mulberry becomes satin (пер.: со временем и с терпением лист шелковицы становится атласным); 2) diligence is the mother of success (пер.: прилежность – мать успеха).

Рассмотрим другой тематический ряд: от добра добра не ищут –

1) the best is oftentimes the enemy of good (пер.: часто лучшее – враг хорошего); 2) let well alone (пер.: оставь хорошее в покое); 3) enough is as good as a feast (пер.: достаточно еды так же хорошо, как и пир).

Сущность контекстуальных замен при употреблении фразеологических единиц заключается в том, что будущий переводчик стремится найти такую русскую фразеологическую единицу, которая с достаточной точностью передает содержание в конкретном контексте.

Смысл как внеязыковое явление управляет отбором и распределением языковых и неязыковых (экстралингвистических) средств при создании монологического высказывания как речевого произведения [12, с. 58], и без обращения к смыслу «не может рассматриваться семантика таких речевых единиц, как предложение и текст» [12, с. 58].

Не понятая, не принятая и не зафиксированная от начала до конца структура смыслового развития текста-высказывания снимает важное условие – актуализацию функции управления со стороны смысла. В связи с этим важным становится вопрос объема и характера самого монологического говорения, текста-высказывания не только как продукта, но и как объекта аудирования, осмысления и понимания информации.

Концептуальная картина мира носителей разных языков, так же как и национально-культурная характеристика концептов, имеет свою специфику употребления средств образности речи, соотносимых с этими концептами, которые чаще всего частично или полностью могут не совпадать при выражении одного и того же смысла.

Р.И. Павиленис раскрывает в своих работах термины «концептуальная система» и «концепт», понимая под ними непрерывно конструируемую систему информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном или возможном мире [13, с. 280].

Исследование сущности концептуальной системы невозможно без анализа сущности процесса понимания языковых выражений, репрезентирующих содержание концептуальной системы. Процесс понимания языковых выражений рассматривается в контексте отношений между мыслью, языком и миром и «является процессом образования смыслов или концептов» [13, с. 101], причем проблема понимания языка не имеет смысла вне проблемы понимания мира.

380