- •С.В. Свергузова, ж.А. Сапронова Введение в гидрологию

- •С.В. Свергузова, ж.А. Сапронова Введение в гидрологию

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Общие сведения о воде и гидрологии

- •1.1. Вода в природе и жизни человека

- •1.2. Водные объекты. Понятие о гидросфере

- •1.3. Гидрологический режим и гидрологические процессы

- •1.4. Науки о природных водах

- •1.5. Методы гидрологических исследований

- •1.6. Использование природных вод и практическое значение гидрологии

- •Водопотребление в мире и некоторых странах

- •1.7. Водное законодательство в России

- •1.8. Практическое значение гидрологии

- •2. Химические и физические свойства природных вод

- •2.1. Вода как вещество, ее молекулярная структура и изотопный состав

- •2.2. Химические свойства воды. Вода как растворитель

- •2.3. Физические свойства воды

- •2.3.1. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы

- •2.3.2. Плотность воды

- •2.3.3. Тепловые свойства воды

- •2.3.4. Некоторые другие физические свойства воды

- •3. Физические основы гидрологических процессов

- •3.1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных объектов

- •3.2. Водный баланс

- •3.3. Основные закономерности движения природных вод

- •3.3.1. Классификация видов движения воды

- •3.3.2. Расход, энергия, работа и мощность водных потоков

- •4. Круговорот воды в природе и водные ресурсы земли

- •4.1. Вода на земном шаре

- •4.2. Современные и ожидаемые изменения климата и гидросферы земли

- •4.3. Круговорот теплоты на земном шаре и роль в нем природных вод

- •4.4. Круговорот воды на земном шаре

- •4.5. Круговорот содержащихся в воде веществ

- •4.6. Влияние гидрологических процессов на природные условия

- •4.7. Водные ресурсы земного шара, частей света и России

- •5. Гидрология ледников

- •5.1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре

- •5.2. Типы ледников

- •5.3. Образование и строение ледников

- •5.4. Режим и движение ледников

- •5.5. Роль ледников в питании и режиме рек. Практическое значение горных ледников

- •6. Гидрология подземных вод

- •6.1. Происхождение подземных вод

- •6.2. Физические и водные свойства грунтов. Виды воды в порах грунтов

- •6.2.1. Физические свойства грунтов

- •Пористость грунтов.

- •6.2.2. Виды воды в порах грунта

- •6.2.3. Водные свойства грунтов

- •6.3. Классификация подземных вод. Типы подземных вод по характеру залегания

- •6.3.1. Классификации подземных вод

- •6.3.2. Воды зоны аэрации. Почвенные воды, верховодка, капиллярная зона

- •6.3.3. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды

- •6.3.4. Артезианские и глубинные воды

- •6.4. Движение подземных вод

- •6.5. Водный баланс и режим подземных вод

- •6.6. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль подземных вод в питании рек. Некоторые природные проявления подземных вод

- •7. Гидрология рек

- •7.1. Реки и их распространение на земном шаре

- •Важнейшие реки Росии и зарубежного мира

- •7.2. Типы рек

- •7.3. Морфология и морфометрия реки и ее бассейна

- •7.3.1. Водосбор и бассейн реки

- •7.3.2. Морфометрические характеристики бассейна реки

- •7.3.3. Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки

- •7.3.4. Река и речная сеть

- •7.3.5. Долина и русло реки

- •7.3.6. Продольный профиль реки

- •7.4. Питание рек

- •7.5. Водный режим рек

- •7.5.1. Виды колебаний водности рек

- •7.5.2. Фазы водного режима рек. Половодье, паводки, межень

- •7.6. Речной сток и его составляющие

- •7.7. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном потоке

- •7.8. Русловые процессы

- •7.8.1. Физические причины и типизация русловых процессов

- •7.8.2. Устойчивость речного русла

- •7.9. Термический и ледовый режим рек

- •7.9.1. Термический режим рек

- •7.9.2. Ледовые явления

- •7.10. Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима рек

- •7.10.1. Гидрохимический режим рек

- •7.10.2. Гидробиологические особенности рек

- •8. Гидрология озер

- •8.1. Озера и их распространение на земном шаре

- •8.2. Типы озер

- •8.3. Ледовые явления на озерах

- •8.4. Основные особенности гидрохимических и гидробиологических условий. Донные отложения озер

- •8.4.1. Гидрохимические характеристики озер

- •8.4.2. Гидробиологические характеристики озер

- •9. Гидрология болот

- •9.1. Происхождение болот и их распространение на земном шаре

- •9.2. Типы болот

- •9.3. Строение, морфология и гидрография торфяных болот

- •9.4. Водный баланс и гидрологический режим болот

- •9.5. Влияние болот и их осушения на речной сток. Практическое значение болот

- •Библиографический список

- •Введение в гидрологию

- •308012, Г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

7.6. Речной сток и его составляющие

Сток в широком смысле – это главный элемент материкового звена глобального круговорота вещества и энергии. Сток включает поверхностную и подземную части. Поверхностный сток, в свою очередь, состоит из речного стока и стока льда покровных ледников.

Речной сток включает сток воды, сток наносов, сток растворенных веществ и сток теплоты.

Сток воды (водный сток) – это одновременно и процесс стекания воды в речных системах и характеристика количества стекающей воды. Сток воды – один из важнейших физико-географических и геологических факторов; изучение стока воды – главная задача гидрологии суши. Называть сток воды "жидким стоком" не рекомендуется.

Сток наносов – это процесс перемещения наносов в речных системах и характеристика количества перемещающихся в реках наносов. Сток наносов состоит из стока взвешенных наносов (наносов, переносимых в толще речного потока во взвешенном состоянии) и стока влекомых наносов (наносов, переносимых потоком по речному дну во влекомом состоянии). Сток наносов называть "твердым стоком" не рекомендуется.

Сток теплоты (тепловой сток) – это процесс переноса вместе с речными водами теплоты и его количественная характеристика.

Очевидно, что из перечисленных четырех составляющих речного стока главнейшая – сток воды, без которого невозможны и другие виды стока. Сток воды – процесс, определяющий все другие виды перемещения вещества и энергии в речных системах, их движущая сила.

7.7. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном потоке

Для рек характерен турбулентный режим движения воды, и скорость течения в любой точке речного потока подвержена турбулентным пульсациям, причем тем большим, чем больше скорость течения. Поэтому в каждой точке речного потока и в каждый момент времени местная мгновенная скорость течения – это вектор, который можно разложить на три составляющие (их, иу и uz) вдоль продольной, поперечной и вертикальной осей координат. Большинство гидрометрических приборов фиксируют продольную составляющую скорости (обозначим ее через их или просто через и).

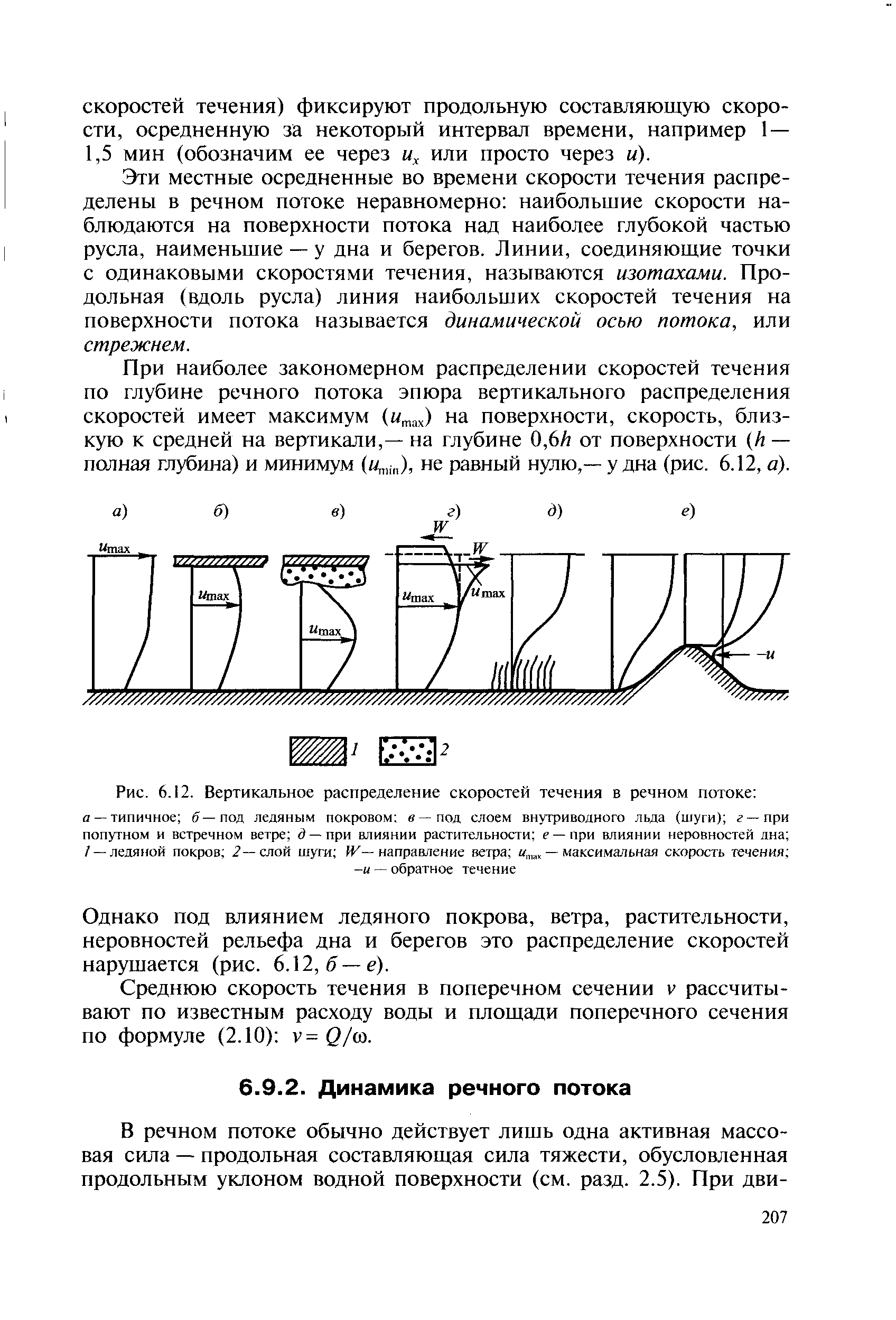

Эти местные осредненные во времени скорости течения распределены в речном потоке неравномерно: наибольшие скорости наблюдаются на поверхности потока над наиболее глубокой частью русла, наименьшие – у дна и берегов. Линии, соединяющие точки с одинаковыми скоростями течения, называются изотахами. Продольная (вдоль русла) линия наибольших скоростей течения на поверхности потока называется динамической осью потока, или стрежнем.

При наиболее закономерном распределении скоростей течения по глубине речного потока эпюра вертикального распределения скоростей имеет максимум (umах) на поверхности, скорость, близкую к средней на вертикали, – на глубине 0,6h от поверхности (h – полная глубина) и минимум (umin), не равный нулю, – у дна (рис. 21, а).

Однако под влиянием ледяного покрова, ветра, растительности, неровностей рельефа дна и берегов это распределение скоростей нарушается (рис. 21, б–е).

Среднюю скорость течения в поперечном сечении V рассчитывают по известным расходу воды и площади поперечного сечения по формуле: v = Q/ω.

Рис. 21. Вертикальное распределение скоростей течения в речном потоке:

а — типичное; б — под ледяным покровом: в — под слоем внутриводного льда (шуги); г — при попутном и встречном ветре; д — при влиянии растительности; е — при влиянии неровностей дна; 1 — ледяной покров; 2 — слой шуги; W —направление ветра; umах — максимальная скорость течения; и — обратное течение