- •С.В. Свергузова, ж.А. Сапронова Введение в гидрологию

- •С.В. Свергузова, ж.А. Сапронова Введение в гидрологию

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Общие сведения о воде и гидрологии

- •1.1. Вода в природе и жизни человека

- •1.2. Водные объекты. Понятие о гидросфере

- •1.3. Гидрологический режим и гидрологические процессы

- •1.4. Науки о природных водах

- •1.5. Методы гидрологических исследований

- •1.6. Использование природных вод и практическое значение гидрологии

- •Водопотребление в мире и некоторых странах

- •1.7. Водное законодательство в России

- •1.8. Практическое значение гидрологии

- •2. Химические и физические свойства природных вод

- •2.1. Вода как вещество, ее молекулярная структура и изотопный состав

- •2.2. Химические свойства воды. Вода как растворитель

- •2.3. Физические свойства воды

- •2.3.1. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы

- •2.3.2. Плотность воды

- •2.3.3. Тепловые свойства воды

- •2.3.4. Некоторые другие физические свойства воды

- •3. Физические основы гидрологических процессов

- •3.1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных объектов

- •3.2. Водный баланс

- •3.3. Основные закономерности движения природных вод

- •3.3.1. Классификация видов движения воды

- •3.3.2. Расход, энергия, работа и мощность водных потоков

- •4. Круговорот воды в природе и водные ресурсы земли

- •4.1. Вода на земном шаре

- •4.2. Современные и ожидаемые изменения климата и гидросферы земли

- •4.3. Круговорот теплоты на земном шаре и роль в нем природных вод

- •4.4. Круговорот воды на земном шаре

- •4.5. Круговорот содержащихся в воде веществ

- •4.6. Влияние гидрологических процессов на природные условия

- •4.7. Водные ресурсы земного шара, частей света и России

- •5. Гидрология ледников

- •5.1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре

- •5.2. Типы ледников

- •5.3. Образование и строение ледников

- •5.4. Режим и движение ледников

- •5.5. Роль ледников в питании и режиме рек. Практическое значение горных ледников

- •6. Гидрология подземных вод

- •6.1. Происхождение подземных вод

- •6.2. Физические и водные свойства грунтов. Виды воды в порах грунтов

- •6.2.1. Физические свойства грунтов

- •Пористость грунтов.

- •6.2.2. Виды воды в порах грунта

- •6.2.3. Водные свойства грунтов

- •6.3. Классификация подземных вод. Типы подземных вод по характеру залегания

- •6.3.1. Классификации подземных вод

- •6.3.2. Воды зоны аэрации. Почвенные воды, верховодка, капиллярная зона

- •6.3.3. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды

- •6.3.4. Артезианские и глубинные воды

- •6.4. Движение подземных вод

- •6.5. Водный баланс и режим подземных вод

- •6.6. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль подземных вод в питании рек. Некоторые природные проявления подземных вод

- •7. Гидрология рек

- •7.1. Реки и их распространение на земном шаре

- •Важнейшие реки Росии и зарубежного мира

- •7.2. Типы рек

- •7.3. Морфология и морфометрия реки и ее бассейна

- •7.3.1. Водосбор и бассейн реки

- •7.3.2. Морфометрические характеристики бассейна реки

- •7.3.3. Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки

- •7.3.4. Река и речная сеть

- •7.3.5. Долина и русло реки

- •7.3.6. Продольный профиль реки

- •7.4. Питание рек

- •7.5. Водный режим рек

- •7.5.1. Виды колебаний водности рек

- •7.5.2. Фазы водного режима рек. Половодье, паводки, межень

- •7.6. Речной сток и его составляющие

- •7.7. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном потоке

- •7.8. Русловые процессы

- •7.8.1. Физические причины и типизация русловых процессов

- •7.8.2. Устойчивость речного русла

- •7.9. Термический и ледовый режим рек

- •7.9.1. Термический режим рек

- •7.9.2. Ледовые явления

- •7.10. Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима рек

- •7.10.1. Гидрохимический режим рек

- •7.10.2. Гидробиологические особенности рек

- •8. Гидрология озер

- •8.1. Озера и их распространение на земном шаре

- •8.2. Типы озер

- •8.3. Ледовые явления на озерах

- •8.4. Основные особенности гидрохимических и гидробиологических условий. Донные отложения озер

- •8.4.1. Гидрохимические характеристики озер

- •8.4.2. Гидробиологические характеристики озер

- •9. Гидрология болот

- •9.1. Происхождение болот и их распространение на земном шаре

- •9.2. Типы болот

- •9.3. Строение, морфология и гидрография торфяных болот

- •9.4. Водный баланс и гидрологический режим болот

- •9.5. Влияние болот и их осушения на речной сток. Практическое значение болот

- •Библиографический список

- •Введение в гидрологию

- •308012, Г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

6.3.4. Артезианские и глубинные воды

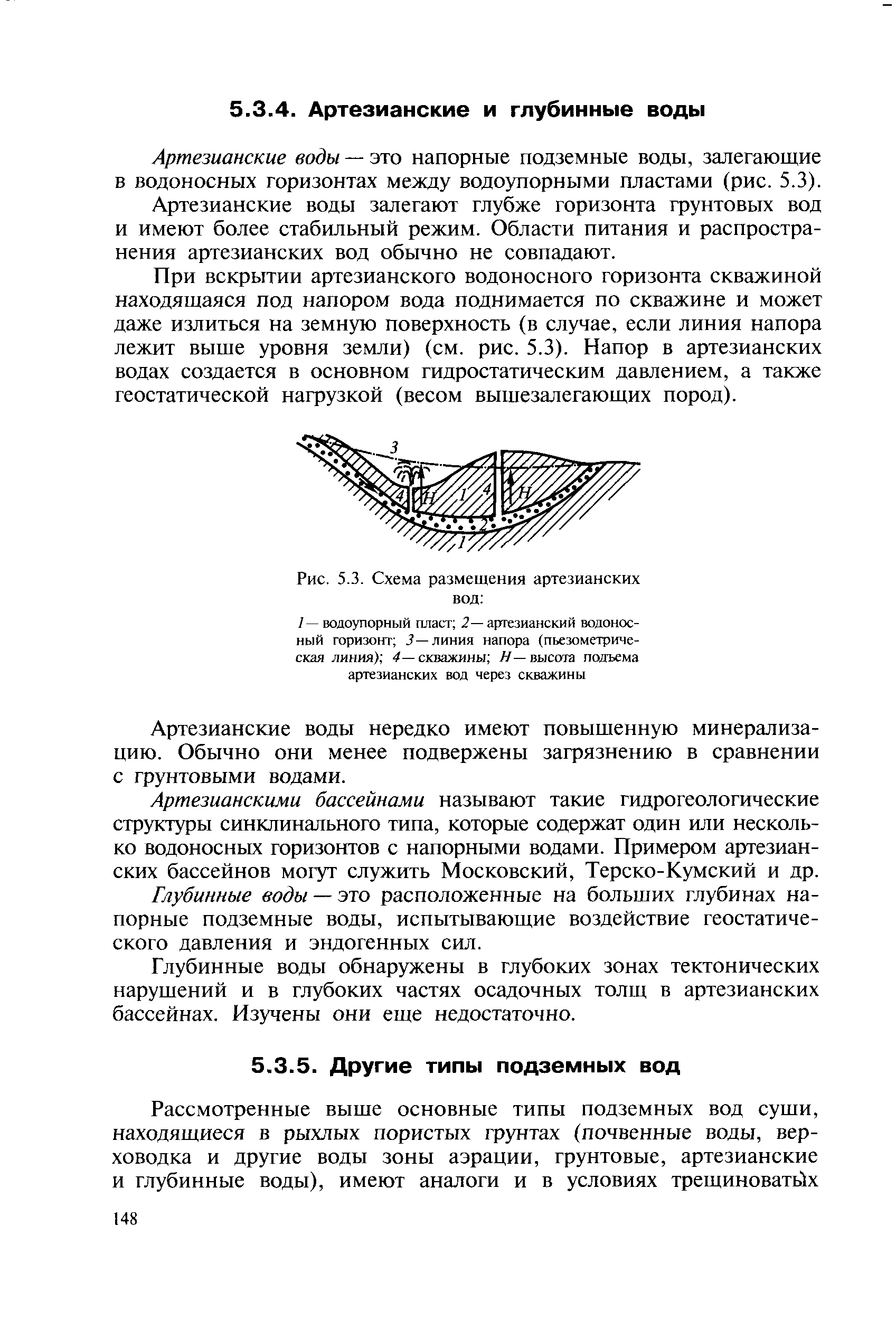

Артезианские воды – это напорные подземные воды, залегающие в водоносных горизонтах между водоупорными пластами (рис. 11).

Артезианские воды залегают глубже горизонта грунтовых вод и имеют более стабильный режим. Области питания и распространения артезианских вод обычно не совпадают.

При вскрытии артезианского водоносного горизонта скважиной находящаяся под напором вода поднимается по скважине и может даже излиться на земную поверхность (в случае, если линия напора лежит выше уровня земли) (рис. 11). Напор в артезианских водах создается в основном гидростатическим давлением, а также геостатической нагрузкой (весом вышезалегающих пород).

Рис. 5.3. Схема размещения артезианских вод:

1— водоупорный пласт; 2— артезианский водоносный горизонт; 3— линия напора (пьезометрическая линия); 4— скважины; H— высота подъема артезианских вод через скважины

Артезианские воды нередко имеют повышенную минерализацию. Обычно они менее подвержены загрязнению в сравнении с грунтовыми водами.

Артезианскими бассейнами называют такие гидрогеологические структуры синклинального типа, которые содержат один или несколько водоносных горизонтов с напорными водами. Примером артезианских бассейнов могут служить Московский, Терско-Кумский и др.

Глубинные воды – это расположенные на больших глубинах напорные подземные воды, испытывающие воздействие геостатического давления и эндогенных сил.

Глубинные воды обнаружены в глубоких зонах тектонических нарушений и в глубоких частях осадочных толщ в артезианских бассейнах. Изучены они еще недостаточно.

6.4. Движение подземных вод

Под влиянием капиллярных сил, силы тяжести и градиентов гидростатического давления подземные воды приходят в движение. Движение подземных вод в зонах аэрации и насыщения существенно различается.

В зоне аэрации происходит проникновение атмосферных осадков и поверхностных вод в грунт, называемое просачиванием (инфильтрацией). Различают свободное просачивание и нормальную инфильтрацию. В первом случае движение воды в грунте вертикально вниз происходит под действием силы тяжести и капиллярных сил в виде изолированных струек по капиллярным порам и отдельным канальцам; при этом пористое пространство грунта остается не насыщенным водой и в нем сохраняется движение атмосферного воздуха, что исключает влияние гидростатического давления на движение воды. Во втором случае движение воды происходит сплошным потоком под действием силы тяжести, градиентов гидростатического давления и капиллярных сил; поры заполнены водой полностью.

Инфильтрационная вода может либо достичь уровня грунтовых вод и вызвать его повышение, либо остаться в зоне аэрации в виде капиллярно-подвешенной воды.

В зоне насыщения под действием силы тяжести и гидростатического давления свободная (гравитационная) вода по порам и трещинам грунта перемещается в сторону уклона поверхности водоносного горизонта (уровня грунтовых вод) или в сторону уменьшения напора. Это движение называется фильтрацией.

Движение свободной (гравитационной) воды как при нормальной инфильтрации в зоне аэрации, так и при фильтрации в зоне насыщения имеет в мелкопористых грунтах ламинарный режим и подчиняется зависимости типа формулы Пуазейля, которую применительно к движению подземных вод записывают в виде закона фильтрации Дарси:

νф=КфI, (29)

где νф – скорость фильтрации; Кф – коэффициент фильтрации; I – гидравлический уклон, равный либо уклону поверхности уровня грунтовых безнапорных вод (этот уклон пропорционален продольной составляющей силы тяжести), либо градиенту пьезометрического напора (пропорционального градиенту гидростатического давления) у напорных артезианских вод.

Скорость фильтрации (νф, м/сут, мм/мин или см/с) – это отношение расхода фильтрационного потока Qф к площади поперечного сечения в пористой среде ωп:

νф= Qф/ωп (30)

Поскольку в пористой среде площадь поперечного сечения больше суммарной площади пор, скорость фильтрации всегда меньше действительной скорости движения воды v в порах грунта. Чем больше пористость, тем меньше различие в ν и νф:

v= νф/p', (31)

где р' – коэффициент пористости, выраженный в долях единицы (р' = р/100).

Коэффициент фильтрации характеризует водопроницаемость грунтов. Он зависит от количества и размера пор и от свойств филь-трующейся жидкости. Коэффициент фильтрации, как это следует из формулы Дарси (29), численно равен скорости фильтрации при гидравлическом уклоне, равном 1.

Коэффициент фильтрации выражают в единицах скорости: м/сут, м/ч, м/с, см/с, мм/мин и т.д. Это – очень важная характеристика, используемая при изучении движения подземных вод. Коэффициент фильтрации отражает водопроницаемые свойства грунта.

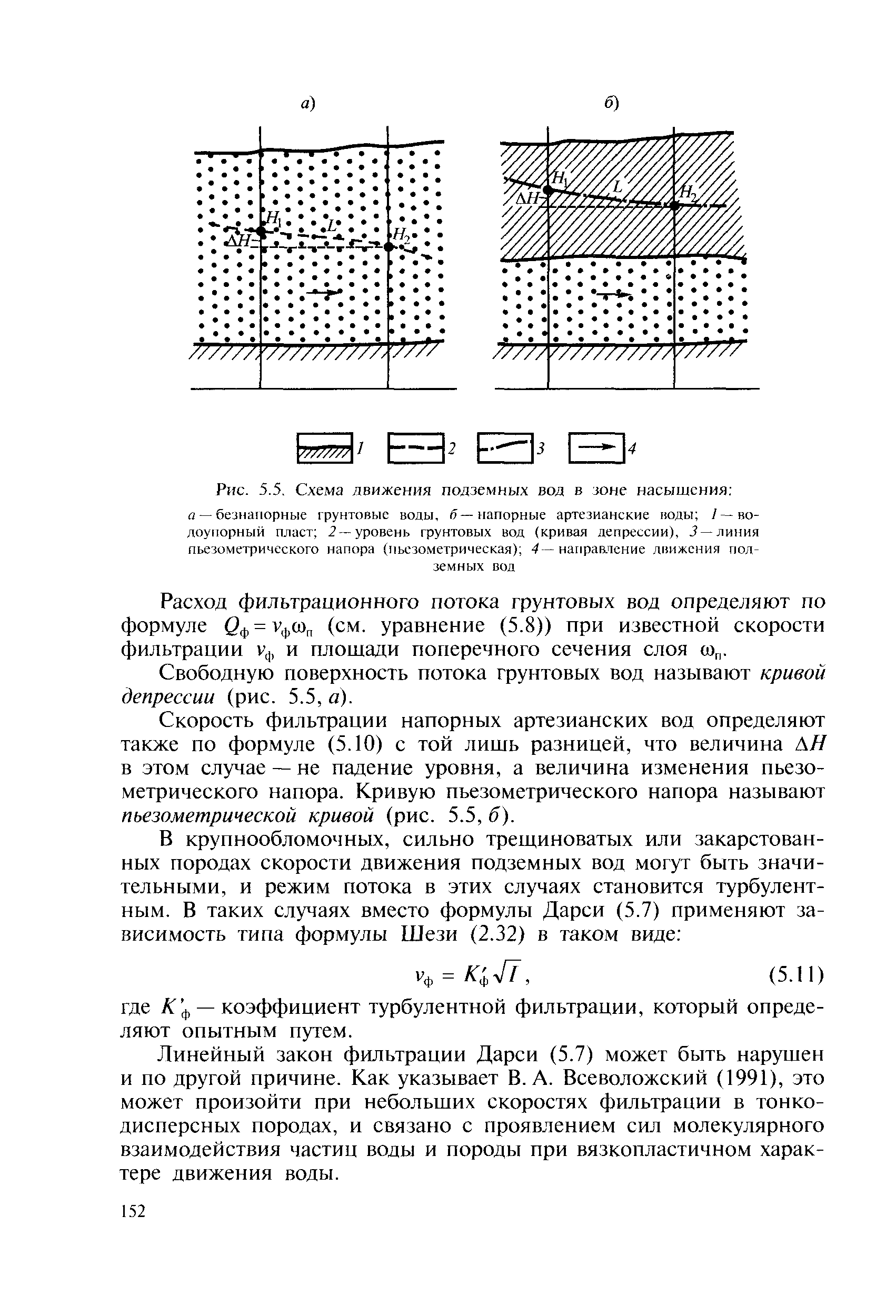

Как следует из формулы Дарси (29), для определения скорости фильтрации в зоне насыщения необходимо знать величину гидравлического уклона. Для безнапорных грунтовых вод уклон определяют через величину падения уровня грунтовых вод АН на расстоянии L: ΔH/L = (Н1 - Н2)/L. При этом расстояние L определяется не по горизонтали, а вдоль поверхности (зеркала) грунтовых вод (рис. 11).

Рис. 11. Схема движения подземных вод в зоне насыщения:

а — безнапорные грунтовые воды, (б — напорные артезианские воды; 1 — водоупорный пдаст; 2— уровень грунтовых вод (кривая депрессии), 3 —линия пьезометрического напора (пьезометрическая); 4 — направление движения подземных вод

Тогда формула Дарси приобретает вид

νф=КфΔH/L. (32)

Расход фильтрационного потока грунтовых вод определяют по формуле νф= Qф/ωп (см. уравнение (30)) при известной скорости фильтрации уф и площади поперечного сечения слоя ωп.

Свободную поверхность потока грунтовых вод называют кривой депрессии (рис. 11, а).

Скорость фильтрации напорных артезианских вод определяют также по формуле (32) с той лишь разницей, что величина ΔН в этом случае – не падение уровня, а величина изменения пьезометрического напора. Кривую пьезометрического напора называют пьезометрической кривой (рис. 11, б).