книги из ГПНТБ / Электрические подъемные установки учебное пособие для студентов горных вузов проф. В. Б. Уманский ; под редакцией Барамидзе К. М. 1960- 20 Мб

.pdfВыбор каната |

41 |

Запас прочности

*=>. (4)

Обозначим отношение веса 1 м каната в кг/м к поперечному

сечению проволок, составляющих канат, через у0:

То = -Г |

(5) |

Этот коэффициент для наших стандартных канатов составляет величину около 0,95, а вообще колеблется в пределах от 0,85 до 1,1, в зависимости от конструкции каната.

Из выражений (3), (4) и (5) имеем

|

= |

|

(6) |

Сравниваем формулы (1) и (G) и решаем полученное урав |

|||

иение |

относительно р |

|

|

|

Р=- |

Go |

(О |

|

|

||

Расчетное разрывное сопротивление получаем из уравнений |

|||

(3), |

(5) и (7) |

|

|

Определив вес 1 м каната (7) или его разрывное сопротивле

ние (8), можно выбрать канат непосредственно по таблице. После того, как канат выбран, производится провеока получае мого действительного запаса прочности с учетом действительного веса 1 м каната и действительного разрывного усилия каната.

Пример. 1. Выбрать канат для скиповой подъемной уста

новки. |

|

Емкость скипа Q — 6000 кг. |

|

Скип с разгрузкой через дно. |

|||

Высота подъема Н = 500 |

м. Мертвый вес скипа |

(см. табл. 3) |

|

G = 5380 кг. Концевой груз Go = 6000 4* 5380= 11 |

380 кг. Зада |

||

димся запасом прочности |

z = 6,5. |

с разрывным |

напряжением |

Выберем канат из проволок |

|||

К. — 16 000 кг!см2. Расчетный вес 1 м каната |

|

||

= |

11389 |

с с . |

|

------- = 5>5 кг1м- |

|

||

0,95 -6,5 500

42 Канаты

По табл. 6 находим стандартный канат с ближайшим большим весом 1 м. Его характеристика следующая:

Диаметр каната d = 43,5 мм. Толщина проволочек 6=2 мм.

Вес 1 м каната р = 6,572 кг/м. Разрывное сопротивление

Ло = 111 500 кг.

Проверка. Статическая нагрузка в опасном сечении

G' = 11 380 + 6,6 • 500 = 14 680 кг.

Действительный запас прочности

111 500 _ сс

2 = -14686“ = 7’56-

Выбор головного каната при тяжелом хво стовом канате. Максимальная статическая нагрузка гру

женой ветви каната при подъеме с тяжелым хвостовым канатом, как уже указывалось, определяется выражением (2). Она пре вышает нагрузку опасного сечения каната при подъеме, не имею

щем хвостового каната, на величину (q — р)Н. |

и (8) |

Очевидно поэтому, что для случая q> р формулы (7) |

|

примут вид: |

(9) |

р=^О° + {ч ~Р}Н ; |

|

Ко = [вй+(д-р)Н\Кг |

(Ю) |

Kz н |

|

Пример 2. Пусть в условиях предыдущего примера должен быть применен хвостовой канат на 4 кг на одном метре более тяжелый, чем головной канат. Тогда расчетный вес 1 м голов ного каната по формуле (9)

11380 + 4-500 |

6,4 кг/м. |

|

|

|

Р = 16 000 |

500 |

|

|

|

0,95 -6,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По табл. 6 выбираем ближайший больший канат: |

диаметр |

|||

его d = 43,5 мм; толщина проволочек б = 2,0 мм; |

вес 1 |

м каната |

||

р = 6,57 кг/м; разрывное сопротивление Ко = 111 500 кг. |

||||

Соответственно вес 1 м хвостового каната |

должен быть |

|||

6,6 + 4 = 10,6 кг/м. |

|

|

|

|

Проверка. Максимальная статическая нагрузка |

|

|||

G" = 11380 -Ь 10,6 • |

500 = 16 660 кг. |

|

||

Выбор каната |

43 |

Действительный запас прочности

_ 111500 _ k 16 660 —

Выбор каната для наклонных шахт. До сих пор мы имели в виду подъемные установки, обслуживающие верти кальные шахты.

При наклонных шахтах максимальное статическое натяжение

каната определяется |

выражением |

|

G' = G0(sinp |

+/1C0S Р) +/tff(sin + /2cos ), |

(11) |

где р — угол, составляемый профилем пути с горизонтом; /1 — тяговый коэффициент для подъемного сосуда; /2 — коэффициент сопротивления движению каната;

Н—наклонная длина шахты.

Первый член в выражении (11) учитывает натяжение каната от слагающей силы веса концевого груза и сопротивления его перемещению. Второй член учитывает слагающую силы веса ка ната и сопротивление его перемещению.

Сравнивая выражения (11) и (6)- и решая полученное урав

нение относительно р, имеем |

|

|

р |

Go (sin ? +/i cos р) |

(12) |

J04 |

- //(sM+/3cos Р) |

|

Этой формулой и следует пользоваться при выборе каната для

наклонных шахт.

Прочная длина каната; канаты переменного сечения. Анализируя формулу (7), легко заметить, что первый член стоящего в знаменателе выражения представляет собой такую длину отвеса каната, при которой верхнее его сечение нагружается до допустимых пределов под действием веса одного

каната, поэтому при Н =— канат не может быть подобран.

Эта величина называется прочной длиной каната. Она состав ляет 1200—3500 м (в зависимости от принятого запаса прочности и разрывного напряжения).

При больших глубинах (порядка 1000 м) собственный вес каната столь значительный, что полезное его использование ока зывается весьма малым. Вследствие этого приходится прибегать к чрезвычайно громоздким канатам.

При отсутствии хвостового каната натяжение головного ка ната неодинаково по всей его длине. Наибольшей величины оно достигает в верхнем сечении, которое нагружено как концевым

44 Канаты

грузом, так и собственным весом каната; наименьшей-—в ниж нем сечении, у подъемного сосуда, которое нагружено только кон цевым грузом. Это обстоятельство позволяет применять ступен чатые канаты или канаты равного сопротивления. У таких кана тов сечение от верхнего конца к нижнему непрерывно или сту пенчато уменьшается таким образом, что напряжение в любом сечении приблизительно постоянно. Общий вес такого каната,

при прочих равных условиях, значительно меньше, чем каната равного сечения. Наибольший диаметр каната также меньше,

чем диаметр каната постоянного сечения.

Совершенно очевидно, что применение ступенчатых канатов исключает возможность навески хвостовых канатов.

Исследования показывают, что возникающие в канате дина мические напряжения бывают весьма значительны и достигают максимального своего значения у места прикрепления клети

к канату. Это обстоятельство дает основание сомневаться в целе сообразности применения ступенчатого каната, который построен

с учетом лишь статического натяжения.

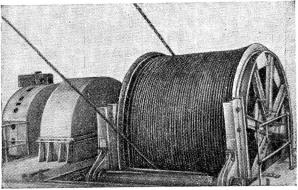

Рис. 22. Двухбарабанная подъемная машина 2БМ 2500/1030А:

/ — орган навивки; 2 — зубчатая передача; 3 — тормоз; 4— привод тормоза; 5 — рукоятка управления; 6 — указатель глубины; 7 — рамы; 8 — валы; 9 — подшипники; 10—соединитель ная муфта; 11 — электродвигатель

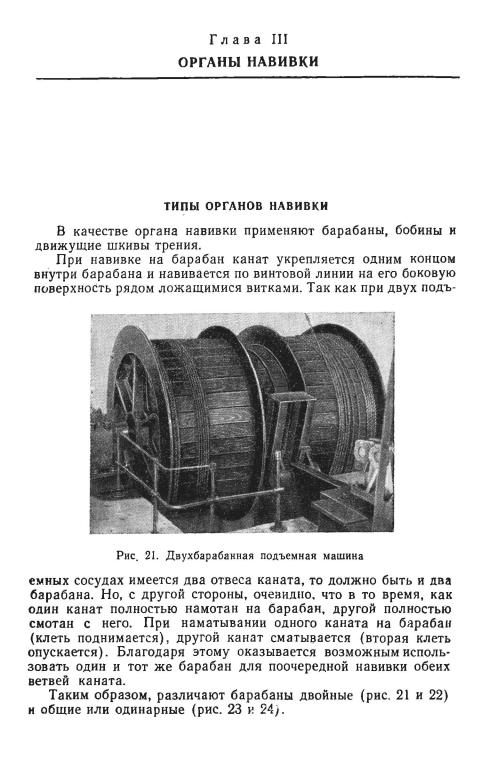

Типы органов навивки |

47 |

Двойные, барабаны. Такие барабаны обладают весьма существенным эксплуатационным преимуществом. Как правило,

при двойных барабанах только один из них закрепляется на валу

при помощи шпонки. Второй барабан насаживается на вал вхо лостую и может с ним соединяться при помощи специального устройства. Расцепив это устройство и затормозив холостой ба рабан, можно поворачивать барабан, жестко связанный с валом, самостоятельно. При этом перемещается одна ветвь каната при неподвижной другой ветви. Такое устройство дает возможность

Рис. 23. Однобарабанная подъемная машина

быстро и легко регулировать взаимное расположение обоих подъемных сосудов. Это необходимо прежде всего в связи с вы тяжкой, которой подвергается новый канат вскоре после его навески, затем при отрезании каната для испытаний. Часто подъ

емная установка обслуживает одновременно два или три гори зонта. В главе I обращалось внимание на то, что опрокидную клеть при подъеме груза и при обслуживании вспомогательных

функций приходится поднимать до разных уровней. Во всех этих случаях, чтобы использовать подъемную установку полностью- и иметь возможность одновременно разгружать и загружать обе клети, необходимо каждый раз регулировать их взаимное поло жение.

Общие барабаны. При общих барабанах осуществлять регулировку взаимного положения подъемных сосудов так просто, как при двойных, нельзя, поэтому, несмотря на то, что они дешевле двойных, их применяют значительно реже, причем

преимущественно в тех случаях, когда никакой регулировки

—ЛОО-

Уманский .>

Рис. 24. Однобарабанная шахтная подъ

•Бии^БОО —20D0 |

емная машина ШМО 1Х4Х2.5: |

|||

|

1 - орган навивки; |

2 — тормоз; |

3 — привод тор- |

|

|

моза; 4 — площадка |

управления; 5 |

— указатель |

|

|

глубины с ограничителем скорости; 6 |

— редуктор; |

||

|

7 — соединительная муфта: 8 — электродвигатель; |

|||

|

9 — компрессорная |

установка; |

10 — смазочная |

|

|

|

станция |

|

|

=^=з

50 Органы навивки

взаимного положения подъемных сосудов производить не нужно (например, при одноклетевом подъеме с противовесом).

Иногда общий барабан приходится принимать из условий расположения машины у ствола.

Желание сочетать преимущества двухбарабанных и одноба рабанных машин привело к созданию однобарабанных подъем ных машин с разрезным барабаном. В этих машинах один общий барабан разделен на две неравные части; большая часть закреп лена на валу неподвижно, а меньшая часть является перестав ной.

В табл. 9, 10 и И приводятся основные данные о подъемных машинах с двойным, одинарным и одинарным разрезным бара банами, выпускаемых нашими заводами.

Бицилиндроконические барабаны. Органы на вивки подъемных машин разделяют на два основных типа: с постоянным и переменным радиусом навивки. К последним от носятся конические, цилиндроконические и бицилиндрокониче

ские барабаны. Из них в практике находят применение бицилинд

роконические барабаны.

Бицилиндроконические барабаны (БЦК) (рис. 25) состоят из цилиндрических и конической частей. Цилиндрические части двух диаметров необходимы для уравновешивания системы, а коническая часть является обязательным конструктивным эле ментом для перехода каната с малого на большой цилиндр.

Подъемные машины с БЦК также бывают двухбарабанные,

однобарабанные с разрезным барабаном.

Подъемные машины с БЦК применяются при сравнительно больших глубинах, заменяя системы с цилиндрическими бараба нами и хвостовым канатом.

В табл. 12 приводятся основные данные о машинах с бици линдроконическими барабанами Новокраматорского машино

строительного завода (НКМЗ).

Бобины. Бобина (рис. 26) представляет собой шкивообраз ный барабан, на который канат навивается спиральными вит

ками, ложащимися один на другой. При бобине обязательно при менение плоского каната, и в этом их основной недостаток. Оче видно, что радиус навивки при бобине всегда переменный: для навивающейся ветви он увеличивается, а для свивающейся — уменьшается.

На новых подъемных установках для постоянной эксплуата ции применение бобин у нас исключено, поскольку правилами безопасности запрещено применение для постоянной эксплуата ции плоского каната. На временных подъемах, обслуживающих

проходку шахты, применение бобин распространено довольно широко.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 9 |

|

|

Подъемные машины с цилиндрическими барабанами Ново-Краматорского |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

завода (НИМЗ) |

|

|

|

|

|

|

|

Размеры барабана, м |

|

Нагрузка, т |

|

Приведенный |

|

|

Вес маши |

|||

|

|

|

|

Расстоя |

|

|

|

|

|

||

Тип подъемной |

|

|

шири |

|

максимальная |

Маховой |

вес вращаю |

Передаточ ны (без |

|||

диа |

|

ние между Гмаксимальное |

щихся частей |

ное отно |

редуктора |

||||||

машины ’ |

шири- |

на раз |

барабана |

—статическое |

разница между |

момент ♦, |

машины (к диа |

шение |

и двигате |

||

|

метр |

• на |

резной |

ми, мм |

натяжение |

статическими |

тм? |

метру навивки |

редуктора |

ля), |

|

|

|

|

части |

|

каната |

натяжениями |

|

каната), т |

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

канатов |

|

|

|

|

|

Ц-3,5X2,0 |

3,5 |

2,0 |

— |

— |

18 |

14 |

150 |

12,3 |

10,5; |

11,5 |

60 |

|

|

|

|

— |

|

|

|

|

20,0 |

|

|

ЦР-3,5X3/0,9] |

3,5 |

3 |

0,9 |

20 |

12,5 |

200 |

16,4 |

10,5; |

11,5 |

65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

ЦР-4Х3.2/0.9 |

4 |

3,2 |

0,9 |

— |

22 |

14 |

300 |

18,7 |

10,5; |

11,5 |

73 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

ЦР-5Х3.2/0.85 |

5 |

3,2 |

0,85 |

— |

25 |

18 |

700 |

28,0 |

10,5; |

11,5 |

115 |

ЦР-6ХЗ,2/О,75 |

6 |

3,2 |

0,75 |

— |

30 |

21 |

1500 |

41,7 |

10,5; |

11,5 |

130 |

2Ц-3.5Х1.7 |

3,5 |

1,7 |

— |

160 |

15 |

12,5 |

250 |

20,5 |

10,5; |

11,5 |

70 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

2Ц-4Х1.8 |

4 |

1,8 |

|

160 |

20 |

12,5 |

350 |

21,8 |

10,5; |

11,5 |

82 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

2Ц-4Х2.3 |

4 |

2,3 |

— |

160 |

22 |

14 |

500 |

31,2 |

10,5; |

11,5 |

108 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

2Ц-5Х2.3 |

5 |

2,3 |

— |

160 |

25 |

18 |

1000 |

40,0 |

10,5; |

11,5 |

137 |

2Ц-6Х2.4 |

6 |

2,4 |

— |

160 |

30 |

21 |

2000 |

55,6 |

10,5; |

11,5 |

170 |

навивки органов Типы

* Маховой момент приведен к оси барабана; маховой момент двигателя и редуктора не учитывается.