книги из ГПНТБ / Разделение смесей кремнийорганических соединений

..pdfдля колонны диаметром 800 мм, |

в которой имелось 10 тарелок, |

||

установленных на |

расстоянии |

300 мм; ректификации под |

|

вергалась |

смесь |

метилтрихлорсилан — диметилдихлорсилан |

|

{МТХС — ДДХС). |

Соотношение |

компонентов по массам состав |

|

ляло примерно 1:1 . Средний коэффициент относительной лету чести смеси был равен 1,125, уж = 1170—1190 кгс/м3, уп =

=5,10—5,25 кгс/м3.

Сравнительные характеристики тарелок различных конструк

ций приведены в табл. Х.2.

Из таблицы следует, что лучшими рабочими характеристиками обладают струйные тарелки с перегородками, особенно при угле отгиба лепестков 25° и высоте перегородок 50 мм, а также из мелких S-образных элементов с отбойниками.

Тарелки из S-образных мелких элементов без отбойников имеют диапазон устойчивой работы и максимальный к. п. д. в 1,1 раза больше, чем тарелки типа «Юнифлакс».

Эффективность и рабочие нагрузки тарелок провального типа в сильной степени зависят от свободного сечения и ширины ще лей. С увеличением свободного сечения и ширины щелей эффек тивность тарелок уменьшается; при равном свободном сечении и одинаковой ширине щелей эффективность тарелок с отгибом кромок и без него одинакова.

В первом приближении расчет к. п. д. колпачковых тарелок может быть выполнен [104, 497] по уравнению

lgT] = 1,6 + 0,30 lg (L/G) - 0,25 lg (р ж а ) + 0,03ft,c |

(X,45) |

где LIG — мольное отношение встречных парового и жидкостного потоков на одном уровне; а — относительная летучесть; рж — вязкость жидкого сырья, сПз; hlc — глубина погружения центра

тяжести прорези колпачка, см.

Более точно к. п. д. колпачковой тарелки может быть рассчи тан по уравнениям, в которых учитывается перемешивание жид кости на тарелке [101, 105, 544].

Важным практическим показателем, характеризующим рабо ту тарелки, является гидравлическое сопротивление Др, отне сенное к одной теоретической ступени контакта при разных нагрузках по пару. Эти данные приведены на рис. Х-12, Х-13. Струйные тарелки с перегородками выгодно отличаются по этому показателю от тарелок других типов; достаточно близко прибли жаются к ним тарелки из мелких S-образных элементов с отбой ными устройствами.

Тарелки провального типа также имеют достаточно хорошие характеристики, несмотря на несколько более низкую эффектив ность, и могут вполне конкурировать с тарелками других типов, если сопротивление колонны является лимитирующим фактором.

218

Рис. Х-12. Зависимость сопротив ления тарелки с переливом, отне сенного к одной теоретической та релке, от скорости пара в полном сечении колонны:

1 - колпачковая, ф0 = 5%; 2 _ струй.

ная с перегородками, а |

= 25°, hw |

= |

50 мм; |

||||||

3 — |

струйная |

с перегородками, |

а |

— 4 0 °' |

|||||

|

— 50 |

мм; |

4 — из |

мелких |

S-образных |

||||

элементов |

с |

отбойными |

устройствами- |

||||||

^ |

i 13 мелких |

S-образных |

элементов |

без |

|||||

отбойных |

устройств; |

б - |

из |

|

крупных |

||||

S-образных элементов; |

7 ~ |

струйная |

без |

||||||

перегородок; 8 — колпачковая |

<р |

= |

|

i j о/ |

|||||

W, м /с

Рис. “ Х-13. Зависимость со противления тарелки про вального типа, отнесенного к одной теоретической тарел ке, от скорости .пара в полном сечении колонны (обозначе ния кривых см. рис. Х-11).

Г л а в а XI

НАСАДОЧНЫЕ КОЛОННЫ

ТИПЫ НАСАДОК

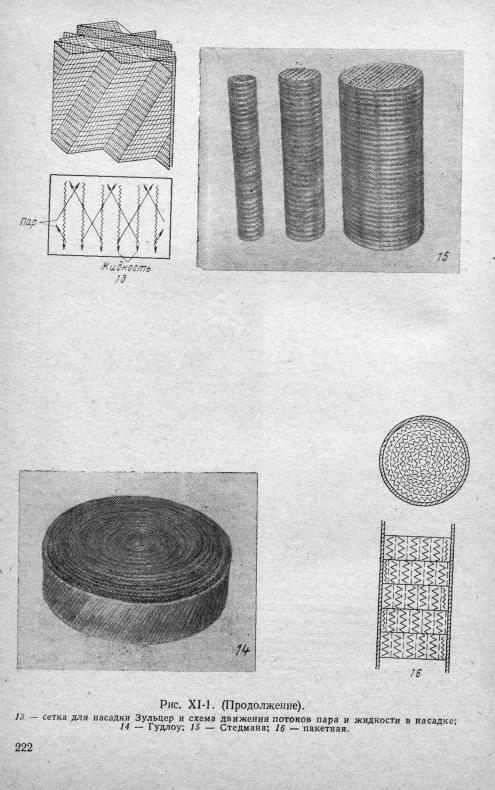

Для малотоннажных процессов, а также в тех случаях, когда желательно иметь небольшую задержку жидкости в колонне и малый перепад давления, применяют колонны, заполненные раз личными насадками. Наиболее широкое распространение полу чили керамические кольца Рашига. Однако в последние годы были предложены различные конструкции насадочных тел, позволяю щие получить лучшие рабочие характеристики, чем при кольцах Рашига. На рис. XI-1 приведены основные типы насадок, а в табл. XI.1 — их сравнительные характеристики. Насадки этих типов применяют для колонн, работающих под атмосферным или более высоким давлением, а также в условиях умеренного ва куума (20—30 мм рт. ст.).

|

Т а б л и ц а XI. 1. |

Сравнительные характеристики насадок |

|

|

|||

|

относительно |

колец Рашига |

|

|

|

|

|

|

|

Производи |

Эффектив |

АР на одну |

|

|

|

Тип насадки |

теоретическую |

Номер ссылки |

|||||

тельность |

ность |

тарелку, |

|||||

|

|

|

|

мм рт. ст. |

|

|

|

Кольца Рашига d = 25 мм |

1 |

1 |

1 |

405, |

445, |

||

Кольца Палля а!=25 .мм |

1 ,4 -1 ,5 |

1—1,25 |

0,7—0,75 |

469, |

500 |

||

405, 445, 446, |

|||||||

Седла Берля |

1,08—1,25 |

|

0,6—0,7 |

469, 407, |

500 |

||

1,П |

445, |

469, |

|||||

Седла Инталлокс |

1 ,2 -1 ,4 |

1,3 |

0,45—0,5 |

529, |

585 |

||

445, |

500, |

||||||

Кольца Борад d= 12,7 мм |

1 |

2,5—2,6 |

0,3 |

528, |

529 |

||

450 |

|

||||||

Спрейпак |

(из просечного |

3—3,5 |

0,42 |

0,3—1 |

499, |

522, |

|

листа) |

(сетчатая) |

1 ,1 -1 ,3 |

5—6 |

1—1,17 |

529, |

614 |

|

Стедмана |

181, |

450, |

|||||

Гудлоу |

|

1,15—1,20 |

3,5 |

0,13 |

499, |

53! |

|

|

450, 529, 627 |

||||||

Гиперфил |

(косорифленая |

1—0,9 |

2 |

0,25—0,45 |

451 |

|

|

Зульцер |

Около 2 |

2,5 |

0,3 |

406, |

480, |

||

сетка) |

|

|

|

|

583, |

618 |

|

220

На рис. XI-2 приведены сравнительные данные по эффектив ности насадок типа колец и седел, а на рис. XI-3 — влияние размеров насадочного элемента на эффективность и производи-

Рис. XI-2. Влияние нагрузки на эффективность промышленных на садок при ректификации смеси аце тон — вода (DK — 380 мм, # нас = = 2,9 м):

кольца: |

1 — керамические |

Рашига, 25 мм; |

||

2—металлические Рашига, |

25 мм; 3 — ме |

|||

таллические Палля, 25 мм; |

мм; |

|||

седла: |

4 — керамические |

Берля, |

25 |

|

б — керамические «Инталлокс», |

25 |

мм. |

||

тельность колонны (Nt — число теоретических тарелок на 1 м

высоты |

насадки; |

W Y y п — фактор |

нагрузки) [405, |

445, 500]. |

|

На |

рис. XI -4 и X I-5 |

приведены |

сравнительные |

данные по |

|

сопротивлению на |

одну |

теоретическую тарелку и |

эффектив |

||

ности сетчатых насадок некоторых новых типов. Для нагляд ности некоторые кривые показаны пунктиром.

Рис. |

XI-3. |

Влияние размера |

насадочного |

элемента |

на эффективность |

|

||||||

|

|

|

|

1 |

м |

насадки |

колонны [405]: |

|

||||

а — кольца |

Рашига, |

D K = |

500 |

мм, |

L/G = |

1, |

смесь |

этилбензол — стирол, |

Р = |

|||

= 100 мм рт. ст.; б — кольца Палля, |

DK = 500 мм, L/D = |

1, |

смесь метанол — этанол, |

|||||||||

Р = |

760 мм рт. ст.; |

размер |

насадочного элемента: |

1 — 15 |

мм; |

2 — 25 мм; 3 — 35 |

мм; |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

4 — 50 мм. |

|

|

|

|

|

Благодаря совершенной конструкции сетчатые насадки но вых типов обладают низким сопротивлением и в ряде случаев более высокой эффективностью (6—9 теоретических тарелок на

223

1 м высоты), чем насадки, загруженные внавал. Однако в колон нах большого диаметра (выше 150—200 мм) эффективность на садок снижается. Перспективными являются насадки Зульцер,

Рис. XI-4. Сравнение сет чатых насадок по сопро тивлению одной теоретиче ской тарелки [549]:

1 — Зульцер; |

2 — Гиперфил: |

3 — Стедмана; |

4 — кольца |

Палл'я; 5 — кольца Лессинга.

0,02 0,06 0,f 0,2 О,1* 0,61,0

(WM0) Z

Рис. XI-5. Сравнительные данные по сопротивлению одной теоретической тарелки (а) и эффективности (б) сетчатых насадок для трех вариантов работы:

/ — DK = 150 мм, Ниас = 1370 мм, смесь метилциклогексан — толуол [451]: 1 — на.

садка Гиперфил; |

2 — кольца |

Борад, |

12,5 мм; 3 — насадка Стэдмана; |

4 |

— насадка |

||

II — DK = 500 мм, # нас = |

2500 мм, |

Мак-Магона; |

|

насадка |

|||

смесь хлорбензол — этилбензол [583], |

|||||||

Зульцер, давление равно: |

5 — 20 мм рт. ст.; |

6 — 100 мм рт. ст.; 7 — 720 мм рт. ст.; |

|||||

I I I — £>к = 102 |

мм, Я нас = |

890 мм, смесь |

бензол — 1,2-дихлорэтан; |

8 |

— насадка |

||

Гудлоу.

Гудлоу и Гиперфил; по данным исследователей [451, 583; 588], в них сочетаются высокая эффективность, малое гидравлическое сопротивление и умеренная стоимость.

'in ни и и n i.i i.il |

г-Н |

п |

гн |

ж |

1 п г Н т г г 0- |

||

|

|

6 |

В |

ж

Рис. XI-6. Расп еделительные устройства для |

насадочных колонн: |

а — гладкая перфорированная плита; б — перфорированная |

плита с кольцевым пере |

ливом для питающей жидкости и паропроводящими патрубками; в — плита с короткими

патрубками для одновременного |

перелива жидкости и отвода |

пара; |

г — плита с удли |

ненными патрубками; д — плита |

с удлиненными патрубками |

для жидкости и паропро |

|

водящими патрубками; е — плита с удлиненными патрубками |

для |

одновременного пе |

|

релива жидкости и отвод? пара; ж — плита для малого расхода жидкости с отверстиями' и двумя высотами сливных патрубков; з — перфорированный распределитель со стерж нями, не доходящими до насадки; и — перфорированный распределитель со стержнями, утопленными в насадку; к — ороситель с зубчатыми краями для колонн диаметром до 300 мм; л — перераспределитель жидкости |барботажного типа; м — перераспределитель

жидкости и пара.

35-128

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЬЬ

Эффективная работа насадочной колонны определяется це лым рядом факторов: распределением жидкости и газа (пара) по сечению колонны; смачиваемостью насадки; ее удерживаю щей способностью; нагрузками по жидкости и пару; физико-хи мическими свойствами разделяемой смеси [446J.

По высоте насадку подразделяют на секции, между которыми устанавливают перераспределительные устройства. Высота.сек

ции Нс зависит от диаметра аппарата DK и размеров |

насадки dH |

|||

[405, 444, |

489, 500, |

534J; для колец Рашига # с = |

(2,5—3) DK |

|

при DK/dH> 30; для |

колец Палля Нс — (5—10) DK при DK/dH= |

|||

= 10—15; |

а для седел Берля и Инталлокс |

Нс — (5—8) DK при |

||

D j d H^ 15. |

В других работах [465, 524, |

529] рекомендуется, |

||

чтобы отношение DJdn для упомянутых насадок было не менее 8^

Рис. XI-7. Схема секционирования насадок с помощью:

а — сотовых элементов; 6 — коаксиальных цилиндров.

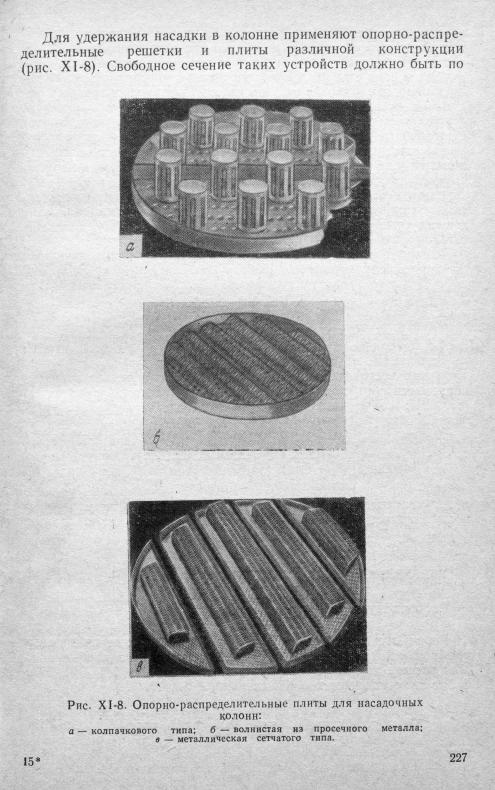

Для распределения жидкости по сечению насадочной колонны применяют распределители различных конструкций [42, 619]; некоторые из них представлены на рис. XI-6.

Для регулярных насадок число точек орошения должно быть больше, чем для неупорядоченных. Колонны диаметром до 150 мм могут орошаться из единичного центрального источника; для колонн больших диаметров необходимы оросители с большим числом источников истечения жидкости [544]: для неупорядочен ных насадок 15—30 на 1 м2 сечения колонны, для упорядочен ных — 35—50.

Чтобы сохранить высокую эффективность насадочных колонн большого диаметра применяют поперечное секционирование на садки [322]. Весьма интересны способ секционирования, пред ставленный на рис. XI-7 [358], и так называемые «пучковые» колонны [506].