книги из ГПНТБ / Крыльцов, Е. И. Современные железобетонные мосты [монография]

.pdf

Рис. 1.9. Путепровод в Мытищах (проект)

вида конструкции, лишенного украшательских элементов, при од новременном обеспечении наименьшего стеснения подмостового пространства и минимальной строительной высоты пролетного строения. Современные строительные требования — это требования, направленные на обеспечение индустриального изготовления и монтажа сооружений, чему в наибольшей мере соответствуют сбор ные конструкции. Выполнение эксплуатационных требований на правлено на создание удобств и безопасности движения транспорт ных средств. Обычно в комплекс транспортного пересечения входят также переходы для пешеходов, способствующие упорядочению движения.

В ряде случаев городского транспортного движения наиболее приемлемой оказывается развязка в двух уровнях путем устройст ва моста-тоннеля для одного из направлений движения с минималь ным возвышением надземной части сооружения над окружающей существующей или планируемой поверхностью. Мост-тоннель име ет определенные преимущества в планировочном и архитектурном отношениях перед эстакадами и путепроводами, расположенными выше уровня поверхности земли. Сложные городские транспортные пересечения имеют обычно комбинированный характер с устройст вом в нижнем подземном ярусе тоннелей и в верхних ярусах — эс такад. Устройство таких транспортных тоннелей может служить в некоторой степени первой очередью строительства на пересечениях, допуская возможность постройки путепроводов и эстакад в верх нем уровне при увеличении интенсивности движения в пер спективе.

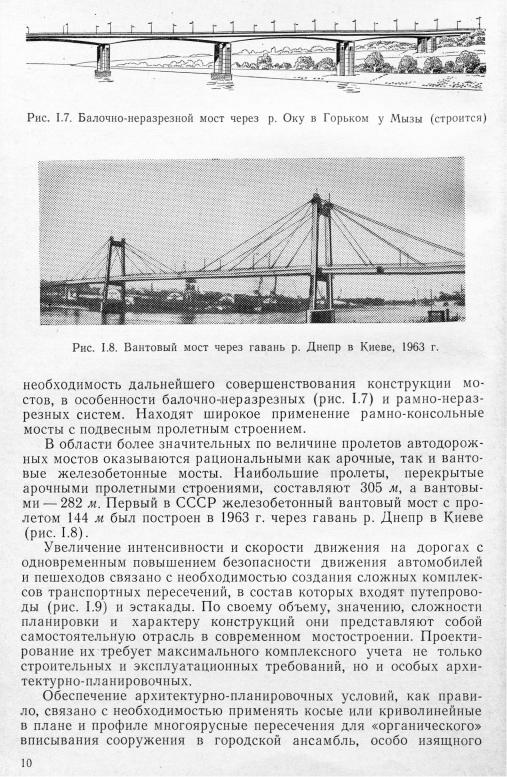

За последний период отечественное мостостроение обогатилось постройкой ряда транспортных пересечений в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Риге, Горьком, Волгограде, Калинингра де и других городах нашей Родины. Наиболее значительными из них — это транспортные пересечения комбинированного эстакадно тоннельного типа, возведенные из сборного железобетона на площа дях Савеловского вокзала, Таганской и Октябрьской в Москве. Интересное по своей композиции трехъярусное пересечение город ских магистралей с железнодорожными путями на площади Саве

ловского вокзала органически вписывается |

в ансамбль |

города |

(рис. 1.10). |

развитие сети |

дорог |

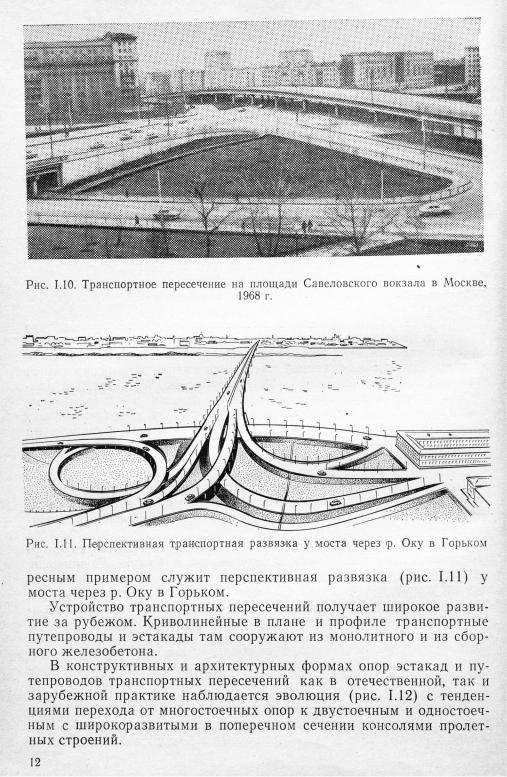

Предусмотренное перспективным планом |

в нашей стране вызывает потребность устройства развязок на под ходах и строящимся и реконструируемым большим мостам. Инте-

П

Рис. 1.12. Фрагменты опор путепроводов

Современные сборные пролетные строения путепроводов и эста кад транспортных пересечений условно можно разделить на две конструктивные группы — с членением пролетного строения на продольные элементы-балки и с поперечным членением его на блоки-секции. К первой группе могут быть отнесены эстакады в Москве и в других городах нашей страны. Характерным представи телем второй группы может служить, например, эстакада в Лондо не (см. § 15).

При анализе разновидностей поперечных сечений мостовых со оружений транспортных пересечений выявляется целесообразность перекрытия малых и средних пролетов плитными конструкциями, снижающими строительную и зрительную высоту пролетных строе ний, а средних и больших — коробчатыми со строительной высотой, достигающей У25 пролета. Предпочтительными оказываются обыч но обладающие высоким сопротивлением на кручение коробчатые конструкции с одностоечными опорами, удобными для криволиней ных в плане и профиле пролетных строений.

Опыт постройки транспортных пересечений подтверждает целе сообразность и возможность применения однотипных конструкций пролетных строений и опор искусственных сооружений сложных пространственных систем.

§ 2. УЧЕТ СПОСОБА ПОСТРОЙКИ И ТРЕБОВАНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОСТОВ

В связи с увеличением объемов строительства железобетонных мостов все большее внимание уделяется сокращению затрат на вспомогательные конструкции и обустройства. Состояние и уровень индустриализации с т р о и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а ч а с т о с т а н о в и т с я о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м в ы б о р а о с н о в н о й с и с т е м ы и к о н с т р у к ц и и мос т а , к которой, в свою очередь, предъявляются требования по максимальной типиза ции элементов, деталей и узлов.

В СССР и большинстве зарубежных стран для мостов с проле тами до 15—20 м применяют балочные конструкции из обычного

13

282,0

Рис. 1.13. Основные системы современных мостов, построенных в СССР и за ру бежом из предварительно напряженного железобетона. По каждой статической системе показан наибольший из перекрытых пролетов

ненапряженного железобетона. При больших пролетах такой бетон используют в конструкциях опор, распорных шарнирных или бесшарнирных рамных и арочных системах.

С применением предварительно напряженного железобетона для сооружения мостов создались условия максимального исполь зования прочностных свойств основных материалов, т. е. условия для сооружения конструкций из бетонов высоких марок и высоко-

14

а)

[

!

УВ

i-

—— — — —

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Рис. 1.14. Схемы сооружения мостов: |

||

■а— крупными балками-блоками |

с установкой кранами |

в пролет на опоры; б — с |

|

применением |

перемещающегося |

агрегата-подмостей |

(попролетный способ); |

е — продольной |

надвижкой с аванбеком; г — навесным |

бетонированием; д — на |

|

|

|

весной сборкой |

|

прочных арматурных сталей, значительно расширились границы применения железобетонных мостов (рис. 1.13). В настоящее время в автодорожных и городских мостах предварительно напряженные железобетонные несущие конструкции широко используют в про стых балочных системах при пролетах до 70 м, в балочно-консоль ных, рамно-консольных и балочно-неразрезных — до 150—230 м, в вантовых — до 282 м. Арочные мосты из обычного железобетона имеют пролеты до 300—305 м. Железобетонные предварительно на пряженные мосты, получившие широкое распространение в отечест венном мостостроении, успешно конкурируют с металлическими практически всех систем с пролетами до 150 м.

Из получивших распространение способов постройки (рис. 1.14), таких как монтаж крупными сборными цельноперевозимыми или составными балками, бетонирование или сборка из элементов на кружалах или инвентарных агрегатах-подмостях, перемещающими ся из пролета в пролет, продольная надвижка, навесная сборка из элементов заводского или полигонного изготовления, навесное бе тонирование, каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Основные данные для выбора способа строительства мостового пе рехода— это длина моста, величина и повторяемость пролетов, вид водотока (река или суходол), высота моста и наличие коммуника ций, а также ширина моста и его положение в плане. При любом способе постройки моста, изготовления и монтажа его конструкций стремятся обеспечить наибольшее использование одинаковых повто ряющихся обустройств и технологических производственных цик лов. Поэтому сборные пролетные строения должны иметь минималь ное количество типов элементов, допускающих их изготовление и монтаж с применением одних и тех же вспомогательных конструк ций и технологических приемов. Масса блоков должна соответство вать максимальному использованию грузоподъемности кранов и оборудования при условии перевозки конструкций по автомобиль ным или железным дорогам.

На реках с небольшим судоходством, в нерусловой части мостов, в виадуках, эстакадах и путепроводах обычно применяют однотип ные плитные, плитно-ребристые и ребристые балочные конструкции, монтируемые козловыми (портальными) или консольно-шлюзовы ми кранами, а также попролетным способом (см. рис. 1.14) специ альным агрегатом. Применение подмостей, перемещающихся вдоль или поперек пролетов, для сооружения балочных мостов с

площадью проезжей части 5—30 тыс. |

м2 ограничено проле |

тами до 50 м. |

мостов >на железобетон |

В связи с расширением строительства |

ных опорах изменилось оптимальное соотношение между высотой опоры и величиной пролета. Например, экономически оправдано строительство^ виадуков с высотой опор до 60 м при балочно-разрез ных пролетных строениях пролетом 30—40 м. С переходом на не разрезные системы величина пролета может быть несколько увели чена, однако оптимальное соотношение между высотой опор и про летом не превосходит 1 : 1.

16

Известно, что наиболее рациональная схема моста — схема с равными пролетами. Однако в мостах с пролетными строениями консольной и неразрезной систем обычно возникает необходимость обеспечить один или несколько судоходных пролетов величиной до 140—160 м. Такие мосты сооружают, как правило, навесной сбор кой или навесным бетонированием (см. рис. 1.14). За последний период за рубежом для перекрытия больших пролетов начали ши роко применять железобетонные вантовые мосты, для которых промежуточные опоры пролетного строения как бы заменяются ван тами из высокопрочных сталей. В проектировании и строительстве вантовых систем особое значение приобретает строгий учет приня того способа сооружения и технологических особенностей его, включая обеспечение системы контроля за усилиями, возникающи ми в этот период в конструкции. Это объясняется тем, что наиболь шие усилия, отличные по характеру от эксплуатационных, могут возникнуть в пролетном строении в период строительства. Висячие и вантовые системы мостов целесообразно сооружать навесным бетонированием или навесной сборкой (см. § 24).

При назначении схемы моста обычно стремятся к наибольшему «защемлению» судоходных пролетов со стороны смежных пролетов. Для существующего соотношения постоянной и временной нагрузок в трехпролетных и многопролетных больших мостах балочно-кон сольных и рамно-консольных системах с шарнирами в центральных пролетах наиболее оптимальным оказывается соотношение проле тов судоходных и смежных от 1: 0,3 до 1 : 0,5. Для балочно-нераз- резных и рамно-неразрезных систем, более отвечающих современ ным условиям эксплуатации, это соотношение меняется, так как по условиям компоновки пролетного строения целесообразно иметь близкие по величине расчетные усилия в центральных и боковых пролетах.

Применяемые схемы неразрезных мостов имеют соотношение судоходных и смежных пролетов от 1 : 0,5 до 1 : 0,7.

Мосты, строящиеся способом продольной надвижки (конвейер но-тыловой метод), в многопролетных схемах с пролетами до 100м при увеличении длины монтажного элемента до 25 м имеют соот ношение крайних пролетов к остальным не более 0,8: 1. Статиче ская схема мостов из монолитного железобетона, возводимых на подмостях, обычно одинакова как в период постройки, так и в пе риод эксплуатации. Сборные же конструкции мостов работают в других условиях. При назначении схемы моста из сборных конст рукций с навесным уравновешенным монтажом или бетонировани ем нужно стремиться обеспечить симметричность постоянных на грузок пролетных строений относительно их опор.

Постройка сборных многопролетных рамных мостов при соблю дении требований архитектуры и условий экономичности по расхо ду материалов на основную конструкцию ригелей и опор оказыва ется более трудоемкой, чем балочных. Поэтому равные мосты обычно строят с равными пролетами для обеспечения наибольшей повторяемости однотипных конструктивных элементов.

17

В арочно-консольных и арочных мостах с целью максимальной типизации сборных элементов тоже как правило применяют равно пролетные схемы с разными пролетами и соответственно изменен ными стрелами подъема арок для уравновешивания действия рас пора на опору от постоянных нагрузок (Я = const). Однако в связи со сложным характером зависимости деформаций конструкций от величин пролетов, соблюдая условие Н = const, добиться полной унификации не удается. При сохранении опалубочных форм меня ется характер армирования, а также величина зазоров в стыках сборных элементов. Ряд арочных и арочно-консольных мостов со оружен на металлических инвентарных кружалах или навесным бетонированием с поддерживающими конструкциями в виде вантов и пилонов. Современные арочные мосты отличаются более высоки ми техническими показателями в сравнении с такими же мостами, построенными в период 1930—1940 гг. Так, например, мосты через р. Ангерман в Швеции, Пашский и Шибенский мосты в Югославии, мост через р. Параматту в Австралии имеют отношение квадрата пролета к стреле подъема,т. е. Z,2//, равным соответственно 1745, 1345, 1960 и 2270, что следует признать смелым решением для мо стов арочной системы.

Для анализа современных железобетонных мостов их полезно р а з д е л я т ь на д в е о с н о в н ы е г р у п п ы : 1) массового при менения мосты автодорожные и городские с пролетами до 46 м и железнодорожные до 33 м\ 2) городские и автодорожные мосты с пролетами более 60 м, строящиеся с повторным применением кон структивных решений или по индивидуальным проектам. Железо бетонные мосты с пролетами, не входящими в эти две группы, в отечественном мостостроении применяются редко, так как они ока зываются менее индустриальными и не вызываются требованиями судоходства.

В настоящее время в области массового строительства м о с т о в п е р в о й г р у п п ы предусматривается применение сборных желе зобетонных типовых или стандартных балочно-разрезных конст рукций.

Железобетонная конструкция опор позволяет сократить разме ры их как вдоль, так и поперек моста и, следовательно, уменьшить вероятность трещинообразования от влияния температуры и плас тических деформаций, а также существенно повысить сборность сооружения в целом. Применение ригельных конструктивных реше ний с сохранением условий обтекаемости опоры только в пределах ледохода в сочетании с надежными стыковыми соединениями бло ков сборной конструкции обеспечивает значительное сокращение расхода материалов и повышение уровня индустриализации при уменьшении трудозатрат.

В пролетных строениях наметилась тенденция увеличения рас стояния между главными балками поперек моста с последующим объединением их и превращением в статически неопределимые си стемы при работе на эксплуатационные нагрузки. Это направление получило распространение в СССР, США, ФРГ и других странах.

18

Стандартные элементы кон н%

струкции |

мостов |

монтируют |

на |

зоо |

|||

постоянных или временных опо |

250 |

||||||

рах и объединяют |

бетонировани |

200 |

|||||

ем стыков |

в уровне плит проез |

||||||

150 |

|||||||

жей части или на полное сечение |

|||||||

|

|||||||

пролетного строения с установ |

100 |

||||||

кой рабочей напрягаемой или не- |

50- |

||||||

напрягаемой арматуры. Для объ |

0 |

||||||

единения |

на |

полную |

высоту |

в |

|||

торцовых сечениях |

элементов пре |

Рис. 1.15. Зависимость опорного мо |

|||||

дусматривают |

клеевые |

соедине |

|||||

мента М в стыке от величины загру |

|||||||

ния, арматурные |

выпуски и за |

жения (1 + (х). Пунктиром дана за |

|||||

кладные детали. В связи с изме |

висимость при работе в упругой ста |

||||||

нением эпюры |

расчетных усилий |

дии. Расчетные значения усилий при |

|||||

по длине |

стандартного |

элемента, |

няты за 100% |

||||

|

|||||||

используемого для разных стати ческих систем, в нем можно соответственно изменять расположе

ние и количество арматуры, сохраняя опалубочные размеры.

В США проведены исследования сборных предварительно на пряженных двутавровых балок, соединенных над опорами с обра щением в неразрезные. Балки смежных пролетов были омоноличены бетонированием диафрагмы между их торцами на полную высо ту сечения с плитой проезжей части (по всему пролетному строению) и установкой в зоне отрицательных моментов расчетной ненапрягаемой арматуры. Основное внимание обращали на сохра нение неразрезности при различной величине загружения, т. е. на обеспечение эксплуатационной надежности и предельной прочности. Исследованиями установлена зависимость между величинами опор ного момента и загружения конструкции временной динамической

<7(1+ р) нагрузкой (рис. 1.15).

В период первого испытания сечение над опорой работало в уп ругой стадии до нагрузок, составляющих 2/3 от величины расчетных (см. точку А на рис. 1.15), принятых за 100%- Затем при нагрузке, составляющей 75% от расчетной, опорные моменты, характеризую щие степень неразрезности, составили 98% от вычисленных по уп ругой стадии, а при полной расчетной нагрузке — 93%. Снижение неразрезности вызвано появлением трещин в растянутой зоне верх ней плиты. Под нагрузкой, равной удвоенной расчетной, неразрезность снизилась до 76%• При нагрузке, увеличенной в 3,45 раза (точка Б) против расчетной, обнаружено появление трещин в про лете, что привело к некоторому увеличению эффекта неразрезности. При нагрузке, превышающей расчетную в 3,88 раза (точка В), в арматуре над опорой достигнут предел текучести, а при нагрузке, превышающей в 5,28 раза (точка Г), бетон нижних поясов у диа фрагм начал разрушаться. Предельная нагрузка, вызвавшая полное разрушение конструкции по стыку, превышала расчетную в 6,6 ра за. Данные исследований свидетельствуют о достаточной надежно сти конструкции.

19