книги из ГПНТБ / Крыльцов, Е. И. Современные железобетонные мосты [монография]

.pdf

На время строительства порт на материке использовался для размещения плавучего оборудования и доставки шпунта, металли ческих свай, минеральных материалов и цемента.

На строительной площадке моста (рис. III.35) располагались: пути подачи блоков и тележек, подходные эстакады к мосту, по грузочные площадки, площадки монтажа шлюзового крана, скла ды сборных элементов и напрягаемых пучков, пути погрузчика, пути башенного крана, места изготовления арматуры, бетоносме сительная установка, площадки изготовления блоков сборных кон струкций, контора управления и т. п.

На строительной площадке, расположенной со стороны мате рика, было изготовлено 860 блоков-секций массой 42—73 т на стендах, имеющих днище, точно воспроизводившее профиль ниж ней поверхности сборных пролетных строений. Вдоль днища пере мещалась наружная и внутренняя металлические опалубки.

Бетон пролетного строения был предметом особых исследований и контроля. Он имеет состав на 1 ж3 в деле: песка до 3 мм — 450 кг,

щебня 3—8 мм — 450 кг, щебня 15—25 мм — 1000 кг, цемента —

400 кг, воды— 160 л\ водоцементное отношение — 0,40.

Учитывая особенности сооружаемого мостового перехода (еже дневные приливно-отливные явления, в процессе которых обнару живалось илистое дно или сокращалось подмостовое пространство), затруднявшие использование плавучих кранов, на строительстве был применен специальный самоходный консольно-шлюзовой кран (рис. III.36) для навесной сборки пролетных строений моста с одного берега до другого. Железобетонные блоки-секции пролет-

Рис. III.35. План строительной площадки:

/ — пути подачи балок и тележек; 2 — эстакада подходов к мосту; 3 — пункт погрузки секций

пролетного |

строения; |

4 — площадка |

для |

монтажа |

шлюзового |

крана; 5 — пункт для сбора |

|||||

пошлин за |

проезд по мосту; 6 — ось строящегося подхода к мосту; 7 — пути для погрузчика; |

||||||||||

8 — месторасположение днища опалубки; |

9 — склад |

готовых блоков; |

10 — склад |

напрягаемой |

|||||||

арматуры; |

11 — пути |

для |

башенного |

крана; |

12 — площадка |

для |

изготовления арматуры; |

||||

1 3 бетоносмесительная |

установка; 14 — площадка |

для |

изготовления |

блоков сборных конст |

|||||||

рукций; 15 — стенд |

для |

изготовления |

напрягаемых |

элементов |

(пучков); |

16 — контора; |

|||||

|

|

|

17 — управление |

строительства |

|

|

|

||||

171

Рис. III.36. Две установки консольно-шлюзового крана при монтаже пролетного строения

ного строения подавали к крану, длина которого превышала длину монтируемого пролета моста. Кран занимал последовательно два основных положения (см. рис. III.36):

положение I, с которого начинали установку первых блоков-сек ций в проектное положение. В этом случае кран опирался на три точки, из которых средняя была расположена на конце смонтиро ванной консоли;

положение II, в котором шли операции по сборке очередной консоли пролетного строения. Кран опирался средней точкой на надопорный блок-секцию, а задней — на конец предшествующей смонтированной консоли.

Особенность крана — передача его веса на консоль происходит в положении, когда в пролетном строении уже создано предвари тельное напряжение, а в момент навесной сборки собственный вес крана передается полностью на среднюю опору и консолью не вос принимается.

Металлический консольно-шлюзовой кран представлял собой ферму длиной 100 м, опирающуюся на стойки, расположенные одна сзади, а другая почти в центре. Кроме того, спереди предусмотрена шарнирная стойка с регулировочными домкратами. Две ноги стой ки имели конструкцию, позволявшую подавать блоки-секции сбор ного пролетного строения в продольном направлении. Нижние поя са фермы коробчатого сечения служили путями для подвесной те лежки, на которой подавали очередной блок-секцию в пролет. Тележка сконструирована таким образом, что транспортируемые элементы можно было подавать с поперечным и вертикальным пе ремещениями и поворотом.

172

Последовательность операций установки элементов в пролет в проектное положение следующая:

1.По окончании сборки в одном пролете кран на многоколес ных тележках, которыми снабжены задняя и центральная стойки, передвигают вперед, пока центральная стойка не дойдет до конца смонтированной консоли.

2.Передняя стойка крана несколько переходит за следующую опору моста и может опираться на легкий временный каркас, ус тановленный вдоль передней грани опоры, оставляя свободной верх нюю площадь оголовка опоры. Регулировочные домкраты позволя ют распределять самым выгодным образом массу крана между тремя опорными точками, и кран работает как неразрезная балка.

3.Первый железобетонный блок-секция, подготовленный на уже собранном участке конструкции, захватывают тележкой крана

иподают на оголовок опоры.

4.Над первым установленным железобетонным блоком-секци ей располагают монтажную вышку (вспомогательный каркас) и регулировочными домкратами передают давление от передней стой ки на эту вышку. Дополнительной регулировкой можно выключить из работы центральную стойку, расположенную на консоли, в ре зультате чего кран будет опираться двумя своими концами.

5.Затем передвигают шлюзовой кран до тех пор, пока цент ральная стойка не окажется над центром опоры. Аналогичную ре гулировку домкратами производят в обратном направлении, чтобы масса крана была перенесена с монтажной вышки на центральную

стойку.

6.Подвесную тележку используют для подачи назад монтаж ной вышки в период демонтажа временного каркаса, обеспечиваю щего опирание передней стойки. После этого начинают монтиро вать очередной участок сборного пролетного строения.

7.Порядковые элементы (блоки-секции) пролетного строения, подаваемые по уже собранному участку моста, последовательно устанавливают в проектное положение симметрично с той и другой стороны средней опоры. Для обеспечения прочности консоли на из гиб напрягаемую арматуру включают в работу на каждой стадии установки. Операции повторяют до тех пор, пока новая консоль не будет смонтирована до конца предыдущей смежной.

8.Между смежными консолями закладывают замыкающий элемент (блок). Затем включают в работу напрягаемую арматуру, объединяющую конструкцию, и кран можно снова передвинуть вперед, чтобы приступить к следующему циклу операций по навес ной сборке пролетного строения.

За монтажом блоков-секций пролетного строения следовали ра боты по устройству боковых тротуаров шириной по 0,80 м с периль ным ограждением из гальванизированной стали, бордюра, карниза

иплиты, закрывающей канал для прокладки электрических освети

тельных кабелей.

Освещение моста обеспечено при помощи мачт, установленных через 20 м по обеим сторонам пролетного строения. Эти конструк

173

ции были единственными элементами пролетного строения, бетони руемыми по месту.

Коробчатое сечение пролетного строения рассчитано на уклад ку в нем водопроводных труб диаметром 350 мм, а также электри ческих и телефонных кабелей, соединяющих остров с континентом.

При величине полезной площади пролетного строения моста 30 200 м2 расход материалов на 1 м2 горизонтальной площади со ставил: предварительно напряженного бетона — 0,56 мъ, остального бетона (опоры, тротуары и др.) — 0,38 ж3, напрягаемой армату ры — 24 кг и ненапрягаемой — 31 кг.

Мост построен за 25 мес. при трехсменной работе. Первая блоксекция сборного пролетного строения была изготовлена 1 августа, а монтаж с помощью шлюзового крана, полностью экипированного и испытанного, начат 1 сентября 1964 г. Последняя блок-секция была установлена в проектное положение 19 марта 1966 г. Средний цикл монтажа в центральных пролетах по 79 м составил 8—10 дней, что соответствовало примерно 8 пог. м моста в день, а максималь ный — 10 секций в день, т. е. 33 пог. м.

Такие высокие темпы возведения моста Олерон-Континент были обеспечены поточным способом строительства, однородностью кон струкций и технологических процессов, высокой степенью техноло гической подготовленности, применением производственных соору жений сборного типа.

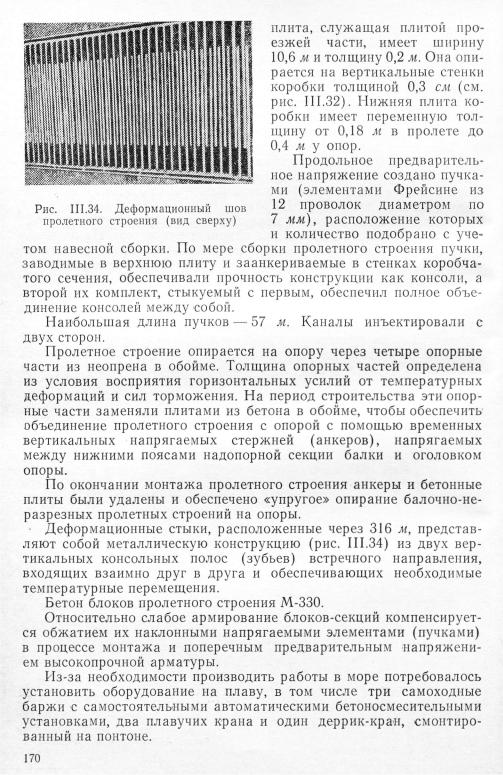

М осты |

Ш у а зи -л е -Р у а и К ур бев уа ч ер ез р. С ену |

|

|

во Ф ранции |

|

Новый м о с т |

Ш у а з и - л е - Р у а через р. |

Сену в Париже по |

строен с пролетами по схеме 37,5 + 55+ 37,5 ж |

рамно-неразрезной |

|

системы (рис. III.37). Строительство этого моста вызвано город |

||

ской реконструкцией с целью обеспечения скоростного движения по автомобильной дороге. Старый металлический пятипролетный мост был снесен к моменту постройки нового.

Новый мост, построенный ь 1965 г., имеет самостоятельные ко робчатые пролетные строения под встречные направления движе ния, разделенные центральной трехметровой полосой (площадкой). Оба пролетных строения в поперечном сечении соединены между собой предварительно напряженной плитой шириной 1,2 ж, шарнир но опертой на консоли коробок (см. рис. III.37). Таким образом, мост обеспечивает пропуск четырех полос автомобильного двусто роннего движения и имеет два тротуара по 4 ж. Проезжая часть и тротуары разделены бордюрными полосами шириной по 0,5 ж для обеспечения безопасности пешеходов.

Существенная особенность моста — две его речных опоры-стой ки, верхняя часть которых жестко заделана в ригель рамно-нераз- резного пролетного строения. Жесткая заделка обеспечена при по мощи петлевых напрягаемых пучков из 12 стержней диаметром по 8 мм. Верхняя часть каждой опоры представляет собой две тонкие стенки высотой по 7 ж, имеющие наклон 0,065 к вертикалям и тол-

174

/1 - / 1

Б - В

ч

Рис. III.37. Мост Шуази-ле-Руа через р. |

Сену во |

Франции: |

/ — железобетонный устой; 2 — наклонные железобетонные |

затяжки; |

3 — массивные защит |

ные блоки опор |

|

|

щину по 40 см. Наклонные по фасаду стенки имеют точку пересе чения на уровне фундаментов, что позволило практически исклю чить возникновение изгибающих моментов от нагрузок. Между стенками забетонированы вставные массивные защитные блоки (см. рис. III.37). Таким образом, конструкция опор, будучи доста точно гибкой в направлении оси моста, не вызывает существенных изгибающих моментов от изменения температуры и избавляет от необходимости устройства стальных или железобетонных опорных частей, что является важным конструктивным преимуществом. Стенки опор достаточно гибки, чтобы без значительных напряжений обеспечить изменение длины пролетных строений и вместе с тем достаточно жестки, чтобы воспринять тормозные силы. Кроме того, такая конструкция позволила применить уравновешенную навесную сборку.

Опоры моста имеют железобетонную плиту, объединяющую металлические сваи с железобетонным заполнением. Бетонная по-

175

Рис. III.38. Схема расположения продольной напрягаемой арматуры в пролет ном строении

душка толщиной 1 м под плитой ростверка обеспечила возможность бетонирования опоры в шпунтовом ограждении.

Левый устой в виде пустотелого железобетонного блока тоже на металлических сваях с заполнением служит также и опорой для путепровода транспортной развязки перед мостом. Правый устой из прямоугольных блоков заглублен до основания из известняков. Весь комплекс блоков вместе с обратными стенками объединен задней балкой. Устойчивость устоя обеспечена четырьмя наклонны ми железобетонными затяжками (см. рис. III.37), заанкеренными Т-образной балкой, заделанной в грунт.

Поперечное сечение каждого пролетного строения постоянной высоты в 2,5 м состоит из отдельных коробчатых блоков-секций. Стенки коробки толщиной 26 см объединены нижней плитой, имею щей ширину 3,66 м и переменную толщину от 15 см в середине про лета до 40 см у речных опор. Верхняя плита блок-коробки шири ной 6,6 м входит в состав плиты проезжей части моста и имеет небольшой наклон, соответствующий уклону асфальтобетонного покрытия моста. Это позволило избежать устройства обычного' про филирующего слоя из тощего бетона, который утяжеляет конст рукцию.

Внутри коробчатых балок пролетного строения уложены трубо проводы и кабели городского хозяйства. Над промежуточными и концевыми опорами даны диафрагмы толщиной соответственно 30 и 40 см. Проведенные расчеты и испытания подтвердили доста точную прочность таких коробчатых сечений. Диафрагмы у устоев обеспечивают передачу сосредоточенных реакций опорных частей и предотвращают деформацию кручения (поворот) в плоскости сечения коробки. Опорные части на устоях даны из четырех слоев неопрена (каучука) в обойме толщиной 10 мм с размером в плане

30X30 см.

Продольную напрягаемую (до 120 кгс/см2) арматуру в виде пучков Фрейсине каждый по 12 параллельных проволок диаметром 8 или 7 мм заанкеривали на торцах коробчатых блоков-секций пролетных строений в процессе навесной сборки с инъектированием после натяжения. Напрягаемые пучки из проволоки с диаметром 8 мм после проявления потерь обеспечивали натяжение каждый по 55 тс, а с диаметром 7 мм — 45 тс. В коробчатой балке над опорой

176

(рис. 111.38) расположены 21 пучок в верхней зоне, в том числе 8 из проволок 7 мм, а на участках в середине центрального пролета 28 пучков в нижней зоне, в том числе 12 из проволок диаметром по 7 мм. Продольные напрягаемые пучки, расположенные наклонно в стенках коробок, обеспечивают достаточную прочность пролетно го строения на скалывание на всем протяжении, кроме участков вблизи речных опор, где создано дополнительное предварительное напряжение хомутами из высокопрочной стали диаметром по 8 мм.

Поперечная напрягаемая арматура в виде пучков из 12 прово лок диаметром 7 мм уложена через 0,83 м в поперечных каналах в два яруса. Предварительное напряжение создавали сначала от дельно в каждом пролетном строении, натягивая около 50% пучков; затем натягивали остальные пучки на всю ширину моста, включая соединительную плиту шириной 1,2 м.

Рамно-неразрезное сборное пролетное строение смонтировано навесным способом из блоков-секций длиной по 2,5 м, объединяемых предварительным напряжением.

Строительная площадка для изготовления блоков-секций была расположена на берегу реки (вверх по течению). На стенде длиной, равной половине длины моста, в металлической съемной опалубке бетонировали блоки-секции по способу «торец в торец», т. е. торцом опалубки очередного блока служил торец уже изготовленного. Блоки пропаривали при температуре 45° С в течение 6 ч. Произво дительность бетонирования — два блока в день.

Готовые блоки-секции подавали к месту монтажа водным путем

и поднимали плавучим краном. Внутри готовой части |

коробчатой |

||

балки располагалась монтажная тележка (рис. III.39), |

с помощью |

||

которой очередной блок-секцию, поданный в пролет, |

устанавлива |

||

ли в проектное положение. Масса |

надопорного блока |

составляла |

|

55 т, а остальных по 20 т. |

|

блока-секции |

|

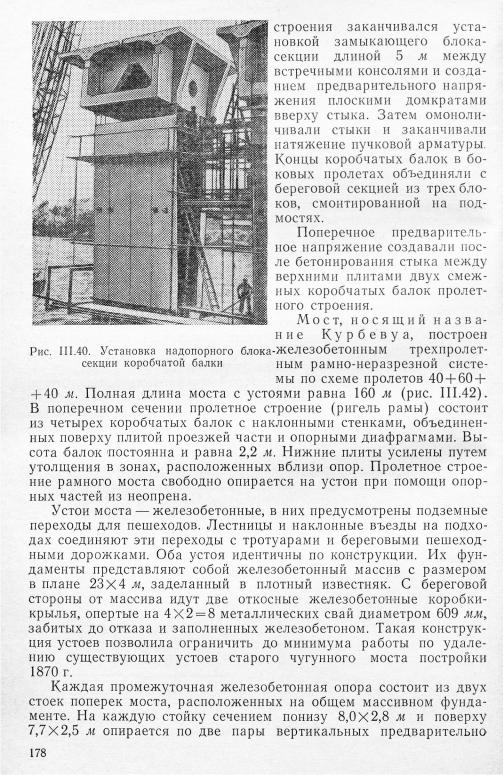

После установки и закрепления надопорного |

|||

(рис. III.40) переходили к навесному монтажу симметрично в обе |

|||

стороны от каждой речной опоры |

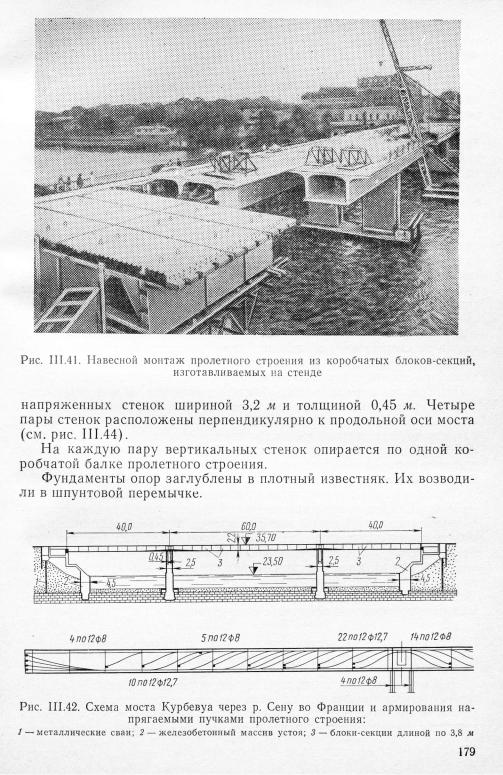

(рис. Ш.41). Очередной блок- |

||

секцию присоединяли к готовой секции сухим стыкованием со смазкой стыка синтетическим эпоксидным составом и натяжением напрягаемой пучковой арматуры. Смежные блоки имели специаль ные пазы и зубцы, обеспечивающие восприятие складывающих уси лий до затвердения эпоксидного состава. Монтаж балки пролетного

Рис. III.39. Монтажная тележка:

/ — устанавливаемый блок-секция; 2 — готовая секция пролетного строения

177