книги из ГПНТБ / Крыльцов, Е. И. Современные железобетонные мосты [монография]

.pdfРис. ШЛО. Армирование крайнего блока сечением 2,25X0,5 м и длиной 11,6 м для сборного пролетного строения

стыковании блоков устанавливали шпильки из стержней диаметром 10 мм. Хомуты даны из стержней диаметром 8 мм.

Расчет и конструирование пролетного строения произведены как четырехпролетной балочно-неразрезной системы в продольном на правлении и четырехпролетной рамной в поперечном направлении, где надопорный участок служит ригелем рамы.

Опирание пролетного строения на стойки шарнирное. Шарнирность обеспечена укладкой на стойки свинцовых листов и заделкой в стойки и пролетное строение металлических стержней диаметром

60 мм.

Расчетной схемой пролетного строения предусмотрено, что тем пературные деформации и тормозные усилия за счет гибкости сто ек передаются на один из устоев, на котором установлены танген циальные неподвижные опорные части, а на другом предусмотрены металлические однокатковые подвижные опорные части. Под каж дый блок пролетного строения на устое установлено по две опорные части.

Особое внимание было уделено технологии сборки балочно-не- , разрезного плитного пролетного строения. Монтаж пролетного ’ строения с омоноличиванием надопор_ных участковпроизводили с

Vприменениег^'временных опор, устанавливаемых у каждой проме жуточной постоянной опоры. При монтаже пролетного строения было обеспечено наблюдение за осадками опор во время загруже

но

Рис. 111.12. Конструкция путепровода у пассажирской платформы. В скобках по казано расстояние между осями стоек опоры с учетом косины пересечения под углом 83°

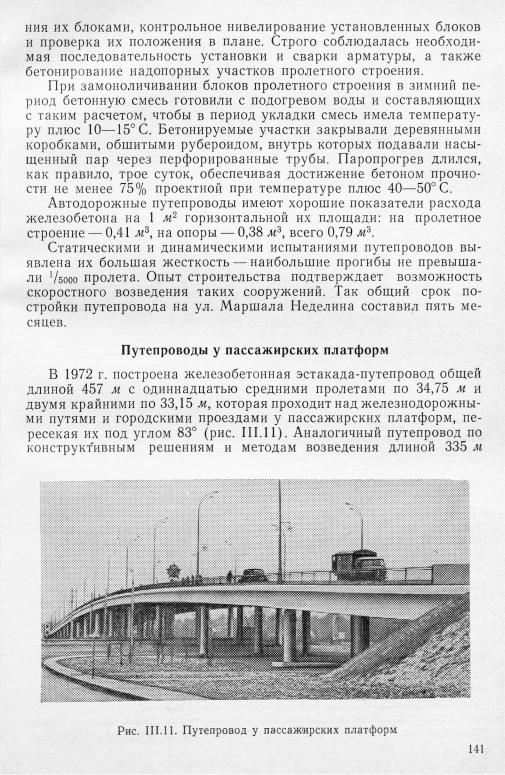

построен в 1974 г. у другой платформы. На обоих путепроводах применены пролетные строения балочно-неразрезной системы, мон тируемые из стандартных железобетонных предварительно напря женных балок-блоков серийного изготовления Бескудниковского

МЖБК.

В поперечном сечении первая эстакада (рис. III.12) имеет полную ширину 32,5 м, в том числе две проезжие части по 11,25 м, два тротуара по 2,25 м и разделительную полосу 3,0 м, под которой расположен коллектор для кабелей связи, силовых и др. Подмосто выми габаритами путепровода учтено расположение железнодо рожных путей под ними на насыпях высотой 2—5 м, что определило общее возвышение пролетного строения над уровнем местности до 13 м. Кроме того, учтено, что под путепроводом будет проходить одна из хордовых магистралей столицы с проезжей частью 2X15 м, разделительной полосой 3 м и тротуарами по 4,5 м.

Устои путепровода (опоры № 1 и 14)— стоечного типа прямо угольного сечения в плане и трапецеидальной формы по фасаду

142

путепровода. Основание их дано из железобетонных свай сечением 30x30 см. На устоях под балки пролетного строения установлены катковые опорные части с диаметром катков 300 мм, что обуслов лено большими перемещениями кондов пролетного строения от воз

действия температуры. |

швов (рис. |

|

Для |

уменьшения количества деформационных |

|

III. 13, б) |

анкерная опора расположена в середине |

путепровода |

(опора № 8) и путепровод имеет всего два деформационных шва: правого и левого устоев (опоры № 1 и 14), на которых расположе ны подвижные опорные части.

Промежуточные опоры путепровода приняты четырехстоечны ми с цилиндрическими стойками диаметром 1,20 м, кроме анкерной опоры (№ 8), имеющей овальную форму с размерами поперек моста 1,8 ж и по фасаду — 1,2 ж.

При разработке конструкции промежуточных опор под балочно неразрезное пролетное строение был рассмотрен и разработан ряд вариантов. Наиболее сложной задачей оказался выбор конструк ции опорных частей как для качающихся стоек, так и для заделан ных стоек анкерной опоры в связи с большими нагрузками на стойку (около 1000 тс на одну стойку). В результате сравнения различных вариантов признаны наиболее целесообразными стойки, заделанные в фундамент.

Стойки промежуточных опор (№ 2—7 и 9—13), имеющих под вижные опорные части, жестко заделаны в фундаменты стаканного типа и заложены на свайном основании из железобетонных свай сечением 30x30 см. Сваи забивали через отверстия в блоках сбор ных растворов толщиной 90 см. Под каждую стойку забивали по 30 свай длиной примерно 10 ж. Стойки промежуточных опор с под вижными опорными частями рассчитаны на вертикальную нагруз ку около 1000 тс и горизонтальное усилие от трения в подвижных опорных частях порядка 50 тс.

На верхний балансир опорной части (под поперечный ригель) укладывали клинчатые прокладки, обеспечивающие вертикальную передачу усилия на опорную часть с учетом расположения пролет ного строения на уклоне.

Принятая конструкция подвижных опорных частей (см. § 32, рис. VII.3) позволяет обеспечивать горизонтальные смещения до 12 см с передачей сил трения в размере 0,05 от величины давления.

Анкерная промежуточная опора (№ 8) несколько отличается от остальных опор с подвижными опорными частями. Она рассчитана на те же нагрузки и, кроме того, на горизонтальное усилие в 100 тс от торможения и разности усилий от трения в опорных частях со смежных пролетов. Неподвижные опорные части на стойках анкер ной опоры даны в виде свинцовых прокладок в обойме с размерами в плане 800X1100 мм и толщиной прокладки 40 мм. Нижняя часть металлической обоймы приварена к закладному листу стойки, кро ме того, по девять стержней (диаметром 32 мм), выходящих из каждой стойки, заделано в пролетное строение через свинцовую прокладку.

143

Рис. III.13. Конструкция надопорного участка пролетного строения и деформаци онного шва у устоя:

1 — готовый элемент (поперечный ригель); |

2 —■металлическая закладная часть для |

опирания |

|

балки на ригель; |

3 — зона омоноличивания бетонированием на месте; 4 — выпуски |

арматуры |

|

диаметром 12 мм; |

5 — балка пролетного |

строения; 6 — комбинированная опорная часть; |

|

7 — переходная плита с покрытием проезжей части; 8 — металлический лист толщиной 50 мм; 9 — ткань из стекловолокна; 10 — бетонируемая на месте часть пролетного строения; 11 — во доотводный лоток; 12 — бетонируемая на месте часть шкафной стенки устоя

Размеры анкерной овальной опо |

|

|||||||

ры составляют по фасаду 1,2 м и по |

|

|||||||

перек путепровода 1,8 м, сечение их |

|

|||||||

состоит |

из |

двух |

полуокружностей |

|

||||

диаметром |

1,2 м с прямой вставкой |

|

||||||

0,6 м. |

|

|

|

фундаментов |

ан |

|

||

Конструкция |

|

|||||||

керной опоры, тоже заделанной в |

|

|||||||

стаканы фундаментов, принята не |

|

|||||||

сколько |

отличной |

от фундаментов |

|

|||||

других опор. Так как на анкерную |

|

|||||||

опору передаются значительные го |

|

|||||||

ризонтальные усилия, то в целях |

|

|||||||

обеспечения |

надежного соединения |

|

||||||

со стаканами ростверк возведен мо |

|

|||||||

нолитным с вертикальными выпус |

|

|||||||

ками для монолитных стенок стака |

|

|||||||

на, бетонируемого после установки |

|

|||||||

стоек. Заделка стоек дополнительно |

|

|||||||

усилена устройством внизу обечай |

|

|||||||

ки, к которой приваривали специ |

|

|||||||

альные выпуски арматуры фунда |

|

|||||||

мента. Фундаменты анкерной опоры |

|

|||||||

возведены на свайном основании из |

|

|||||||

36 железобетонных |

свай |

сечением |

|

|||||

30x30 см с ростверком толщиной |

|

|||||||

1,2 м. |

|

|

опора |

рассчитана |

на |

|

||

Анкерная |

|

|||||||

усилия, возникающие в эксплуата |

|

|||||||

ционный период, т. е. в период, ког |

|

|||||||

да горизонтальные усилия трения в |

|

|||||||

опорных частях слева и справа от |

|

|||||||

анкерной опоры почти уравновеши |

|

|||||||

ваются. Расчетный эксплуатацион |

Рис. III.14. Деталь армирова |

|||||||

ный случай |

обеспечивался |

в строи |

||||||

тельный |

|

период |

|

уравновешенным |

ния стойки анкерной опоры: |

|||

|

|

а — разрез нижней части стой |

||||||

монтажом |

балок |

в обе стороны |

от |

ки; б — то же, верхней |

||||

анкерной |

опоры |

(опережение допу |

|

|||||

скалось только на два пролета). Сечение стоек анкерной опоры было проверено на различные комбинации горизонтальных и вер тикальных нагрузок, возникающих во время монтажа.

Стойки промежуточных опор (№ 2—7 и 9—13) имеют рабочую арматуру диаметром 32 мм из Ст. 5 в количестве от 32 до 52 стерж ней в зависимости от высоты стойки.

Стойки анкерной опоры (№ 8) армированы стержнями диамет ром 36 мм из Ст. 5 (рис. III.14).

Двухконсольный поперечный ригель промежуточных опор дли ной 14,9 м при расстоянии между стойками 8,5 м имеет ширину по низу 2,1 м\ полная высота блока ригеля 1,0 м (рис. III.13, а).

145

Рис. III.15. Армирование главных балок длиной 32,34 м напрягаемыми пучками из 24 проволок диаметром 5 мм. № 1—4 — номера пучков

Масса блока-ригеля 60 г. Рассчитан он на нагрузку от собствен ного веса, веса балок пролетного строения, бетона омоноличивания стыков плит и бетона опорного узла омоноличивания пролетного строения при объединении в неразрезную систему. При изготовле нии на заводе блок-ригеля каркасы его арматуры устанавливали на полную высоту с отгибами, а перед омоноличиванием пролетно го строения дополнительно укладывали только верхнюю горизон тальную арматуру, обеспечивающую работу ригеля на изгибающий момент от полной нагрузки (постоянной и временной).

Рабочая арматура ригеля состоит из стержней Ст. 5 диаметром 32 мм, а поперечная (по фасаду путепровода) диаметром 16 мм.

Основой конструкции неразрезных пролетных строений эстака

ды являются серийно изготовленные блоки-балки |

длиной |

по |

|||

32,34 м и высотой 1,73 м. Ширина верхней полки балок 1,6 м, |

тол |

||||

щина 18 см\ |

толщина ребра в середине 16 см, |

внизу |

56 см. |

Балки |

|

армированы |

напрягаемой пучковой арматурой |

(рис. |

III.15), |

кото |

|

рую натягивали до проектной величины в заводских условиях. Проволока напрягаемых пучков — холоднотянутая гладкая класса В-П по СНиП 1-В.4-62 и ГОСТ 7348—63 с механическими характе ристиками по ГОСТ 7348—63 и ГОСТ 8480—63.

146

В поперечном сечении пролетного строения установлено по 14 ба лок на расстоянии друг от друга 2,73 м у тротуаров и со сближени ем на участке расположения железобетонного коллектора до 1,89 м (см. рис. III.12). Учитывая существующее расположение путей у железнодорожной платформы, потребовалось увеличение длины балок до 34,0 м.

Пролетное строение путепровода рассчитано как неразрезная балка с неограниченным количеством пролетов. Методом простран ственного расчета определено поперечное распределение нагрузки на балки пролетного строения.

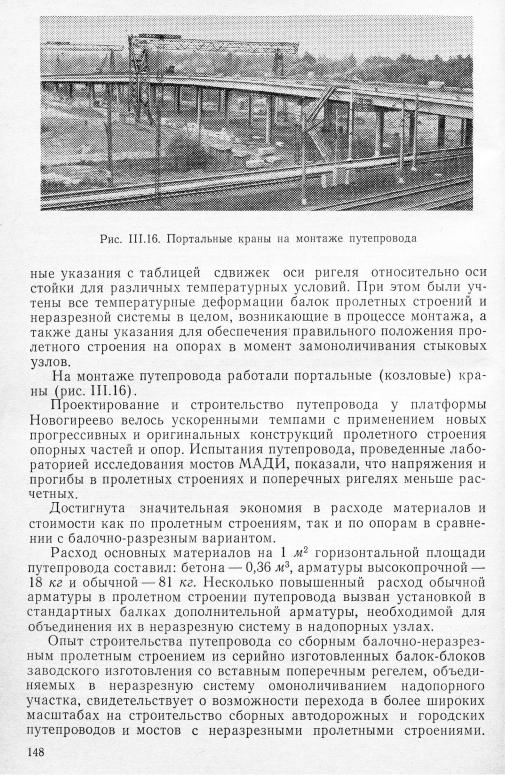

Поскольку балки, изготавливаемые на заводе, не предназначены для неразрезных систем мостов и имеют опорные узлы небольших размеров, наиболее сложным вопросом являлось объединение ба лок над промежуточной опорой в балочно-неразрезное пролетное строение (см. рис. III.13, а) с учетом сжатых сроков строительства и необходимости свести до минимума объем монолитного бетона. Применение изготавливаемого на заводе ригеля таврового сечения дало возможность значительно упростить монтаж и омоноличивание надопорных узлов пролетного строения. Балки-блоки имели специальные закладные монтажные части из толстолистового ме талла, выступающие из торцов балок на 50 см. Эти закладные час ти приваривали к опорным листам в полках ригеля. При монтаже пролетного строения и омоноличивании его надопорных узлов не потребовались вспомогательные опоры. Для обеспечения устойчи вости на время установки ригеля на стойку опоры и омоноличивания надопорных участков устанавливали одиночные металлические трубчатые стойки под оба конца поперечного ригеля.

На основании данных расчета выявилась возможность за счет неразрезности пролетного строения уменьшить количество пучков напрягаемой арматуры в серийно изготавливаемых балках с 12 до 10, т. е. на две балки. Однако работа неразрезных балок на приопорных участках усложнилась. Потребовалась постановка семи предварительно напряженных хомутов на каждый конец балки из стержней диаметром 20 мм из стали 55С2 с контролируемым уси лием натяжения на стержень 11,6 тс.

Для восприятия опорного момента и поперечной силы на торце вых участках плит балок устанавливали специальную арматуру по 24 стержня диаметром 32 мм, а в стенках балок по четыре косых стержня диаметром 32 мм из Ст. 5. Кроме того, были предусмот рены двусторонние выпуски арматуры диаметром 16 мм из торца балок по всей высоте опорного узла. Соответственно и ригель имел выпуски арматуры, которые стыковали с выпусками из балок (см. рис. II 1.13, а). Стыкование верхних горизонтальных и косых выпус ков арматуры диаметром 32 мм обеспечено сваркой встык ванным способом, а боковых и нижних выпусков диаметром 16 мм сваркой

внахлестку.

Так как ригели и балки пролетных строений устанавливали в проектное положение в различное время года и при разной темпе ратуре наружного воздуха, потребовалось разработать специаль-

147

По-видимому, необходимо разработать проекты различных типов сборных пролетных строений, монтируемых из балок-блоков, спе циально предназначенных для неразрезных систем.

Эстакада городской магистрали

В 1971 г. начато строительство эстакады городской магистрали, пересекающей железнодорожные пути технических станций узла.

При проектировании эстакады учтены требования реконструк ции сети городских дорог и перспективного строительства скорост ных магистралей, а также обеспечение условий непрерывной работы станций в период возведения эстакады.

Разбивка на пролеты дана с обеспечением максимального уда ления опор от действующих железнодорожных путей. Эстакада со стоит из двух самостоятельных участков — прямолинейного в плане со сталежелезобетонными балочно-неразрезными пролетными стро ениями пролетами от 38 до 44,5 м и криволинейного с железобетон ными рамно-неразрезными пролетными строениями с пролетами от 25 до 33 м. Участки разделены коллекторной опорой шириной 19 м.

Проезжая часть эстакады в продольном профиле расположена на встречных уклонах в 49 и 40%0, сопрягаемых вертикальной кри вой радиусом 6000 м. Ширина проезжей части обеспечивает движе ние восьми колонн транспортных средств (по четыре в каждом на правлении) с сохранением полос безопасности, а также раздели тельной полосы в 2,5 м.

Для криволинейного (в плане) эстакадного участка общей дли ной 340 м пролеты от 25 до 33 м приняты исходя из условий сохра нения всех существующих железнодорожных станционных путей. Меньшие или большие по величине пролеты оказывались нецелесо образными в данных условиях по технико-экономическим показа телям и, кроме того, для вариантов с меньшими пролетами возни кала необходимость частичного переустройства станционных путей.

При проектировании железобетонного участка эстакады, рас положенного в плане на кривой радиусом 520 м, конструкция его была рассмотрена в двух вариантах:

1) с перекрытием всех пролетов балочно-разрезными предвари тельно напряженными пролетными строениями;

2) с применением трех-, четырехпролетных рамных систем, мон тируемых из сборных (разрезных) балок-ригелей с объединением бетонированием их на опорных участках совместно со сборными конструкциями стоечных опор-ног рамы.

Оптимальным оказался рамный вариант, имеющий определен ные эксплуатационные преимущества и более благоприятный архи тектурный облик. В рамно-неразрезных конструкциях пролетного строения, обеспечивающих более плавный профиль, в меньшей сте пени проявляются длительные деформации от ползучести бетона. Кроме того, улучшаются эксплуатационные качества сооружения в связи с уменьшением количества деформационных швов, являю-

149