книги из ГПНТБ / Новые методы анализа аминокислот, пептидов и белков

..pdf4 1 6 ГЛАВА 10

Z + 1-средний (Afz + i) |

и т. д. [уравнение (6)]: |

|

||

М, 2 niM\ |

п |

2 niM* |

|

|

i‘2 |

п1м1 |

мZ + 1 |

2 niM\ |

(6 ) |

Если образец совершенно гомогенен, то все средние молекуляр ные веса равны, М„ = Я г0 — Mz. Если образец гетерогенен, то

М п <С M w < M z .

10.2.7.2.Малеилирование

Малеиновый ангидрид имеет много достоинств как реагент, обратимо блокирующий аминогруппы белков и пептидов. Введе ние отрицательного заряда (инкремент —2 на одну реактивную аминогруппу), согласно уравнению (7), представляет собой среднюю процедуру, которая способствует повышению раствори мости полипептидов при нейтральном pH. Эта реакция специ фична для аминогрупп и обратима в мягких условиях.

— NHJ.+ V?С / I ^ — NH—Сч—СН =СН —СО О '+ 2Н+ |

(7) |

сн |

|

Белки, состоящие из нескольких полипептидных цепей, после малеилирования легко и мягко диссоциируют при нейтральном или близком к нейтральному значению pH на хорошо раствори мые полипептидные цепи, поскольку преобладание зарядов од ного знака значительно усиливает электростатическое отталки вание цепей и минимизирует вероятность ассоциации (например, метионилтрансфер-РНК-синтетаза [138], альдолаза, трансальдолаза, фруктозодифосфатаза [139], глюкозо-6-фосфатдегидроге- наза [140]) (см. также [83] и [141]). После малеилирования дена турированные белки становятся растворимыми при pH 8 в от сутствии гуанидингидрохлорида или мочевины.

Связь малеил — аминогруппа очень стабильна при значении pH выше 6, но легко гидролизуется ниже pH 5 (полупериод рас пада е-малеиллизина равен 11 ч при 37 °С и pH 3,5 [141]). Такие умеренные требования к гидролизу сводят до минимума опас ность расщепления любой пептидной связи цепи. Следовательно, малеилирование является удобным способом «обратимого» бло кирования аминогрупп; обработка малеил-производного альдолазы мышц кролика при pH 4,5 и температуре 25 °С в течение 40 мин в присутствии дитиотреитола при концентрации 10-3 М приводила к потере половины остатков маЛеила и восстановле нию 46% ферментативной активности. Установлено также, что

418 |

ГЛАВА 10 |

Чтобы избежать неточностей, присущих определению молеку лярных весов белков в 8М мочевине или 6М гуанидиигидрохлориде, белки, содержащие SH-группы (например, алкогольдегидрогеназа печени или дрожжей, глицеральдегид-3-фосфатдегидро- геназа [83]), могут быть предварительно карбоксиметилированы, а затем малеилированы [83]. Раствор карбоксиметилированного белка в мочевине или гуанидингидрохлориде доводят до pH 9 прибавлением 0,1 н. NaOH и затем проводят реакцию с малеи новым ангидридом при двадцатикратном избытке последнего относительно общего количества аминогрупп, при реакции раствора pH 8,5—9,0, поддерживаемой с помощью 0,1 н. NaOH. По завершении реакции малеилирования раствор белка тщательно диализуют против 0,5% (вес/объем) бикарбоната аммония; окончательный диализ проводят против буфера с до бавлением хлористого натрия до концентрации 0,4 М.

10.2.7.3.Сукцинилирование

Реакция белка с сукциновым ангидридом [142] или с его про изводными, например тетрафторсукциновым ангидридом [143], именуется сукцинилированием

с—сн.

—NHJ + О;\с—сн. |

—NH—СО—СН2—СН2—СОО~+ 2Н+ (8) |

О |

|

Она аналогична реакции |

ацилирования при малеилировании. |

В зависимости от молярного соотношения добавленного реа гента и числа свободных аминогрупп белка число вводимых в

молекулу белка групп сукцинила может варьировать от немно гих до максимального, равного числу свободных аминогрупп. Реагент проявляет сильное сродство к аминогруппам, хотя при определенных условиях также способен реагировать с гидро ксильными и сульфгидрильными группами.

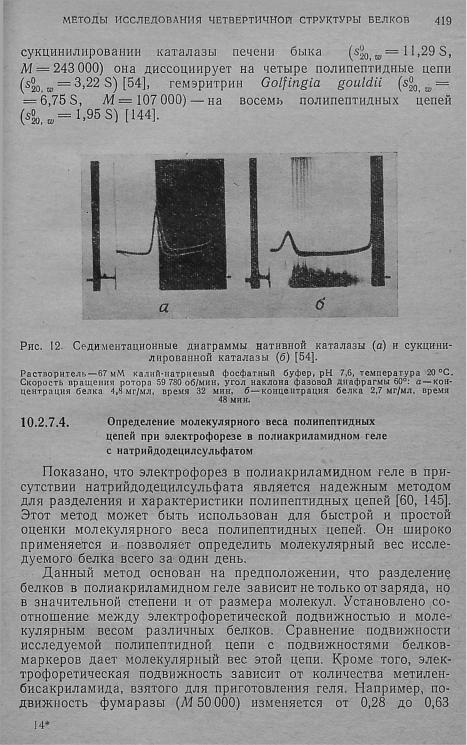

Процедура сукцинилирования (на примере каталазы [54])

следующая: к 15—18 мг каталазы в 1 мл 67 мМ фосфатного бу фера pH 7,6 добавляют 10 мг твердого сукцинового ангидрида; через 10—30 мин добавляют еще 10 мг сукцинового ангидрида. При этом раствор непрерывно перемешивают, а pH поддержи вают в интервале от 7,6 до 8 добавлением 0,5 н. NaOH. После двух часов инкубации при комнатной температуре раствор диа лизуют против фосфатного буфера. Аналогичное исследование белка в ультрацентрифуге показывает, что при достаточном ко личестве сукцинового ангидрида в растворе присутствует только компонент, соответствующий полипептидной цепи (рис. 12). При

420 |

|

ГЛАВА m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

если количество метиленбис- |

|||||||

|

|

|

акриламида, |

образующего |

||||||

|

|

|

поперечные |

|

сшивки |

|

геля, |

|||

|

|

|

снижается вдвое по отноше |

|||||||

|

|

|

нию к нормальной величине. |

|||||||

|

|

|

Такое изменение |

подвижно |

||||||

|

|

|

сти предполагает, что гели с |

|||||||

|

|

|

вдвое меньшим количеством |

|||||||

|

|

|

сшивок, чем обычно, удобно |

|||||||

|

|

|

использовать |

для изучения |

||||||

|

|

|

белков в широком диапазо |

|||||||

|

|

|

не |

молекулярных |

|

весов. |

||||

|

|

|

Следовательно, |

этот |

метод |

|||||

|

|

|

может быть с успехом при |

|||||||

|

|

|

менен для работы в различ |

|||||||

|

|

|

ных диапазонах |

молекуляр |

||||||

|

|

|

ного |

веса. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для опыта в геле тре |

|||||||

|

|

|

буется обычно 10 мкг белка. |

|||||||

|

|

|

Это |

количество |

может быть |

|||||

|

|

|

еще более снижено, если |

|||||||

|

|

|

окрашивание |

геля |

|

вести |

||||

|

|

|

длительное время. Для на |

|||||||

|

|

|

хождения |

|

связи |

между |

||||

|

|

|

электрофоретической |

|

под |

|||||

Рис. |

13. Сравнение молекулярных весов |

вижностью |

и |

молекулярны |

||||||

ми весами |

различных |

бел |

||||||||

37 различных полипептидных цепей, |

||||||||||

имеющих |

молекулярные веса в интер |

ков |

используют |

два |

спосо |

|||||

вале |

10 000—70 000 с электрофорети |

ба: |

либо несколько |

белков, |

||||||

ческими |

подвижностями в полиакрил |

денатурированных |

натрий- |

|||||||

амидном геле с нормальным количеством |

додецилсульфатом, |

смеши |

||||||||

|

поперечных сшивок [60]. |

|||||||||

|

|

|

вают и наносят вместе на |

|||||||

|

|

|

один гель, |

либо |

белки под |

|||||

вергают электрофорезу одновременно, но на разных гелях. Оба способа дают идентичные результаты.

Экспериментальные данные, полученные для 37 различных

полипептидных цепей с молекулярными весами |

от 10 000 до |

70 000, представлены на рис. 13. Графическая |

зависимость |

электрофоретической подвижности от логарифма молекулярного веса полипептидных цепей выражается прямой линией. Макси мальное отклонение от предсказанных величин в этом интер вале не превышает 10%, а для большинства белков гораздо

меньше.

Гиперболическая, а не прямолинейная зависимость полу чается в том случае, если исследуют полипептидные цепи с М 50 000—200 000 с использованием гелей с половинным по сравне-

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ |

421 |

нию с обычным количеством метиленбисакриламида. Для этихбелков, по-видимому, точность определения молекулярного веса, равная ± 10%, также достижима.

В связи с использованием этих методов возникают некоторые проблемы теоретического характера. Для ряда белков было по казано присоединение натрийдодецилсульфата. Предполагается, что этот эффект является основой разделения денатурированных белков при электрофорезе в полиакриламидном геле в присут ствии детергента. В таком случае необходимо допустить, что индивидуальная картина заряженности каждой молекулы белка изменяется при связывании анионов натрийдодецилсульфата, так что все макромолекулы становятся отрицательно заряжен ными. В настоящее время еще трудно сказать, почему белки и сильно различающиеся по аминокислотному составу, и имеющие различные изоэлектрические точки, должны одинаково следовать такой схеме взаимодействия с детергентом. Возможно, что эф фект просеивания, описываемый экспоненциальной функцией, преобладает над эффектом заряда. Последний просто не про является. В своем исследовании Вебер и Осборн [60] показали, что около 40 различных белков имеют электрофоретические по движности, не зависящие от изоэлектрической точки и аминокис лотного состава (а возможно, и от количества связанного детер гента), и скорость их переноса определяется исключительно ве личинами молекулярных весов их полипептидных цепей.

Этот метод составил сильную конкуренцию другим общеиз вестным методам, что объясняется прекрасной разрешающей способностью геля в широком диапазоне молекулярных весов, а также тем, что величина молекулярного веса может быть уста новлена простым способом в течение одного дня и с малым коли чеством белка, требуемым для анализа. Метод ультрацентрифу гирования, например, теоретически разработанный очень полно, требует использования специального дорогостоящего оборудова ния. Недостатком этого метода является большая или меньшая точность определения удельного парциального объема. Неопре деленность в 0,02 мл/г в этом параметре (т. е. 2—3%) вводит погрешность до 10% в величину рассчитываемого молекулярного веса, даже если все центрифужные измерения, необходимые для расчета, были проделаны точно. В диапазоне молекулярных ве сов от 15000 до 100000 точность определения молекулярного веса при электрофорезе в полиакриламидном геле с натрийдодецилсульфатом лучше ±10% . Этот диапазон легко перекрывается большим числом белков-стандартов, имеющихся в продаже. Трудность с более высокими молекулярными весами происходит, видимо, оттого, что в диапазоне от 90000 до 200 000 имеется слишком мало стандартных белков. Молекулярные веса поли пептидных цепей обычно не превышают 100 000.

422 ГЛАВА 10

Методика [60]

Приготовление растворов белка. Белки инкубируют при 37 °С в течение двух часов в 0,01 М фосфатном буфере, pH 7 с 1%- ным натрийдодецилсульфатом и с 1%-ным р-меркаптоэтанолом. В случае тропомиозина, парамиозина и миозина белки раство ряли в этом буфере в присутствии 8 М мочевины. Концентрация белка выбирается между 0,2 и 0,6 мг/мл. После инкубации рас творы белка диализуют несколько часов при комнатной темпе ратуре против 500 мл 0,01 М фосфатного буфера pH 7, содержа щего 0,1%-ный натрийдодецилсульфат и 0,1%-ный р-меркапто- этанол. В большинстве случаев этап диализа опускается и белок непосредственно растворяют в диализном буфере.

Приготовление гелей. Буфер для геля состоит из 7,8 г NaH2P 0 r H 20, 38,6 г Na2H P04-7H20 и 2 г натрийдодецилсульфата на 1 л. Для получения 10%-ного раствора акриламида берут 22,2 г акриламида, 0,6 г метиленбисакриламида и раство ряют их в воде, чтобы получилось 100 мл раствора. Нерастворившийся материал отфильтровывают через ватман № 1. Рас твор хранят в темной бутыли при 4°С. Гели с повышенным и по ниженным содержанием сшивки готовят из растворов, в которых количество метиленбисакриламида вдвое выше или ниже соответственно, чем обычно.

Стеклянные трубки для геля имеют длину 10 см и внутрен ний диаметр 6 мм, перед использованием их отмывают, сполас кивают и высушивают. Для обычной серии опытов из 12 гелей берут 15 мл буфера для геля, деаэрируют и смешивают с 13,5 мл раствора акриламида. Вновь деаэрируют, добавляют 1,5 мл свежеприготовленного раствора персульфата аммония (15 мг/мл) и 0,045 мл Ы.Ы.Н^Ы'-тетраметилэтилендиамина. После смеши вания всех растворов каждую трубку заполняют двумя милли литрами смеси. Перед застыванием геля сверху раствора, в ко тором протекает полимеризация, наслаивают несколько капель воды. Четкая граница раздела, возникающая в этом месте через 10—20 мин, свидетельствует о застывании геля. При нормаль ном количестве поперечных сшивок гель остается прозрачным, при удвоенном количестве метиленбисакриламида — становится мутным. Непосредственно перед началом опыта слой воды над гелем отсасывают и трубочки с гелем помещают в аппарат для электрофореза.

Приготовление образцов. В небольшой пробирке смешивают 3 мкл раствора маркерного красителя (0,05% бромфеноловый синий в воде), 1 каплю глицерина, 5 мкл p-меркаптоэтанола и 50 мкл диализного буфера. Затем туда же добавляют 10—50 мкл раствора белка. После перемешивания раствор приливают к гелю. Гелевый буфер, разбавленный 1: 1 водой, тщательно на

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ |

423 |

слаивают поверх каждого образца. Оба электродных отсека аппарата для электрофореза заполняют гелевым буфером, раз бавленным водой в отношении 1:1. Электрофорез проводят при постоянном токе 8 мА на каждую трубку с гелем, причем поло жительный электрод расположен в нижнем отсеке камеры. При таких условиях маркерный краситель проходит три четверти геля за 4 ч. Время, отведенное для опыта, можно уменьшить, если снизить молярность гелевого буфера.

После электрофореза гели удаляют из трубок путем про пускания струи воды из шприца между гелем и поверхностью стекла и затем используют резиновую грушу для окончательного выдавливания геля из трубочки повышенным давлением. Изме ряют длину геля и расстояние, пройденное зоной маркерного красителя.

Окрашивание и обесцвечивание. Гели опускают в небольшие пробирки с окрашивающим раствором. Раствор готовят из 1,25 г красителя кумасси ярко синего в смеси 454 мл 50%-ного мета нола и 46 мл ледяной уксусной кислоты с последующим отфильтровыванием нерастворившегося материала через ватман № 1. Окрашивание длится 2—10 ч при комнатной температуре. Затем гель удаляют из окрашивающего раствора, споласкивают дистиллированной водой и помещают в раствор для удаления из бытка краски (обесцвечивания), состоящий из 75 мл ледяной уксусной кислоты, 50 мл метанола и 875 мл воды, не менее чем на полчаса. Далее гель обесцвечивают электрофоретически в том же аппарате в течение 2 ч, используя раствор для обесцвечива ния. Длина геля после обесцвечивания, а также положения зон белков, окрашенных в синий цвет, измеряются. Гели хранят в 7,5%-ной уксусной кислоте.

В кислых растворах, используемых для окрашивания и обес цвечивания, гели набухают на 5%. При более низком содержа нии поперечных сшивок набухание сильнее. Следовательно, рас чет подвижности должен учитывать кроме расстояний, пройден ных зонами белка и маркерного красителя, также длину геля до и после обесцвечивания. Предполагая, что набухание происходит равномерно, можно рассчитать подвижность, пользуясь следую щим соотношением:

|

расстояние, пройденное |

длина геля перед окрашиванием |

подвижность = |

зоной белка |

|

-------------------------------------------- £—=— ----------:г- |

||

п |

длина геля после |

расстояние, пройденное зоной |

|

обесцвечивания |

маркерного красителя |

График зависимости подвижности от молекулярного веса представляется на полулогарифмической шкале (см. рис. 13).

424 |

ГЛАВА 10 |

10.2.7.5.Денатурация гуанидингидрохлоридом

Известны различные денатурирующие агенты. Высококонцентрнрованные гуанидингидрохлорид и мочевина используются для денатурации белков чаще всего. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что гуанидингидрохлорид с восстанавли вающим агентом (используемым для разрыва дисульфидных связей и предотвращения образования дисульфидных связей из SH-групп, освобождающихся при денатурации) является тем агентом, который следует использовать, если ставится задача достижения полной диссоциации молекул белка до составляю щих их полипептидных цепей.

Все белки, которые были обследованы в присутствии очень высоких концентраций гуанидингидрохлорида, не содержали остаточных нековалентно связанных структур. Если все суще ствующие дисульфидные связи были разорваны, то каждая полипептидная цепь полностью раскручивалась до конфигурации линейного статистического клубка, так что никакие структурные элементы нативной конформации при этом не сохранялись. Ра диус инерции беспорядочно изгибающейся полипептидной цепи является функцией только числа аминокислотных остатков в цепи, а следовательно, функцией молекулярного веса цепи не зависимо от ее состава. Поэтому такие параметры, как молеку лярный вес и гидродинамические параметры, вроде коэффици ента седиментации и характеристической вязкости, могут быть прямо связаны друг с другом [137, 146, 147].

После денатурации под действием гуанидингидрохлорида, мо лекулярный вес продукта диссоциации можно оценить разными методами: а) измерением седиментационного равновесия; б) комбинацией методов скоростной седиментации и диффузии; в) измерением вязкости; г) гель-фильтрацией.

Опыты по измерению седиментации и диффузии проводят в аналитической ультрацентрифуге. При высокой концентрации гуанидингидрохлорида коэффициет седиментации s°, w оказы

вается обычно в интервале 1—2S [51, 54, 84, 146]. В случае ката лазы в присутствии 5М гуанидингидрохлорида и 0,1 М меркапто-

этанола коэффициент седиментации |

s°o, w снижается до 2,1 S |

|

(М 59 000) по сравнению |

с 11.29S, |

коэффициентом седимента |

ции нативного фермента |

(М 243 000) |

(рис. 14). Каталаза диссо |

циирует на четыре полипептидные цепи [54]. В случае альдолазы в растворе гуанидингидрохлорида коэффициент седимента ции снижается с 8,0 S до 1,85 S, а молекулярный вес — с 158 000 до 40 000 соответственно [51]. Но коэффициент седиментации бел ка в присутствии гуанидингидрохлорида будет снижаться в лю бом случае — и при диссоциации, и при ее отсутствии, — потому что этот реагент вызывает раскручивание полипептидных цепей.