Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdf

А |

I |

Б |

|

А |

II |

Б |

Рисунок 237 – Ротоглотка птиц:

А – органы дна и Б – крыши ротоглотки; I – курицы: 1 – верхушка языка; 2 – сосочки тела языка; 3 – корень языка; 4 – кольцевидно-черпаловидные железы; 5 – пищевод; 6 – нижнечелюстные железы; 7 – вход в гор тань; 8 – гортанные сосочки; 9 – разрез подъязычной кости; 10 – узкая часть нёбной щели; 11 – нёбные со сочки; 12 – хоаны; 13 – вход в слуховые трубы; 14 – отверстия челюстных желез; 15 – латеральные нёбные железы; 16 – медиальные нёбные железы; II – гуся: 1 – подклювье с пластинками и зарубками; 2 – язык с нитевидными и конусовидными сосочками; 3 – корень языка с конусовидными сосочками; 4 – надгортанная складка; 5 – вход в гортань; 6 – глоточные сосочки; 7 – челюстной сустав; 8 – подъязычная кость; 9 – пище вод; 10 – надклювье с пластинками и зарубками; 11 – нёбо с конусовидными сосочками; 12 – узкая и 13 – ши рокая части хоан с сошником; 14 – вход в слуховые трубы; 15 – глоточные сосочки и устья глоточных желез;

16 – квадратная кость

391

|

|

В слизистой оболочке брюшной части |

|

|

|

пищевода скапливаются лимфатические |

|

|

|

фолликулы, образуя пищеводную миндалину – |

|

|

|

tonsilla оеsophagea. Здесь же располагаются |

|

|

|

слизистые железы. |

|

|

|

Желудок у птиц состоит из двух частей – |

|

|

|

железистой и мышечной (рис. 239). Верете- |

|

|

|

нообразная железистая часть лежит между |

|

|

|

долями печени и имеет утолщенные стенки. |

|

А |

Б |

При переходе в мышечную часть она сужи- |

|

вается, образуя межсрединную зону – zona |

|||

|

|

intermedia. Мышечная оболочка этой части |

|

Рисунок 238 – Схема строения пищевода |

желудка включает в себя тонкий наружный |

||

|

и желудка: |

слой из продольных мышечных волокон и |

|

А – курицы; Б – утки; 1 – пищевод; 2 – зоб; 2' – ве |

более развитый внутренний кольцевой слой, |

||

В слизистой оболочке находятся железы, |

|||

ретенообразное расширение пищевода; 3 – желе |

|||

зистая и 4 – мышечная части желудка; 5 – двенадца |

подобные фундальным железам у млекопи |

||

|

типерстная кишка |

тающих. У кур эти железы открываются до- |

|

|

|

вольно крупными отверстиями на специаль- |

|

ных возвышениях. В межсрединной зоне расположены только поверхностные железы.

Через железистую часть желудка пища проходит транзитом, сопровождается лишь обильным выделением секрета. Мышечная часть желудка соответствует видоизмененной пилорической части желудка млекопитающих; она как бы компенсирует отсутствие зубов у птиц. Хорошо развита она у зерноядных и хуже – у хищных птиц. Все мышцы данной части желудка связаны в единое целое.

а |

б |

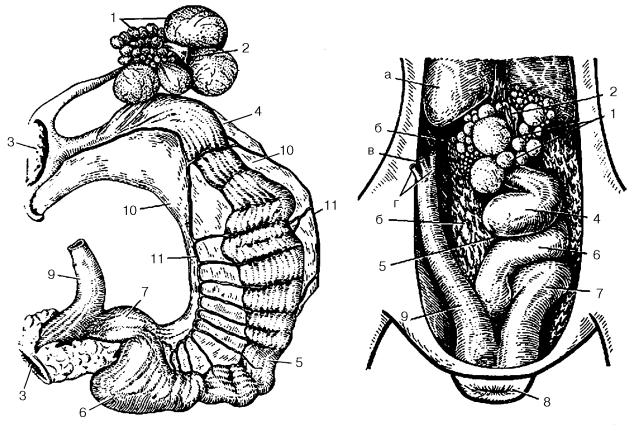

Рисунок 239 – Желудок курицы:

а – снаружи; б – вскрытый; 1 – пищевод; 2 – железистая часть желудка; 3 – переходная зона; 4 – двенадца типерстная кишка; 5 – краниальная промежуточная мышца; 6 – каудальная промежуточная мышца; 7 – сухо жильное зеркало; 8 – сосочки слизистой оболочки с отверстиями протоков желез; 9 – кутикула мышечного желудка; 10 – мышцы; 11 – серозная оболочка; 12 – краниальный слепой мешок; 13 – каудальный слепой мешок; 14 – отверстие двенадцатиперстной кишки

392

Складчатая слизистая оболочка включает пилорические железы. Эпителий мышечной части желудка образует твердую кутикулу, предохраняющую его от травмирования инородными телами.

Граница между железистой и мышечной частями желудка наиболее выражена у зерноядных. В пилорусе у кур и уток отмечают ворсинки, кутикула слабее развита, и здесь располагаются зоны настоящих пилорических желез.

Тонкий отдел кишечника у птиц, так же как и у млекопитающих, включает двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. Он длиннее у зерноядных, однако длина среднего отдела кишечника зависит не только от характера питания птиц, но и от их возраста. Максимальной длины тонкий отдел кишечника достигает в 240-дневном возрасте.

Двенадцатиперстная кишка образует длинную петлю, в которой размещается поджелудочная железа. У кур она открывается тремя, а у уток и гусей двумя протоками в конец двенадцатиперстной кишки. Сюда же впадают протоки из печени (рис. 240).

Печень у птиц образована двумя долями: на правой доле лежит желчный пузырь, из которого отходит желчный проток, из левой же доли печеночный проток направляется прямо в конец двенадцатиперстной кишки. У некоторых диких птиц желчный пузырь отсутствует.

Тощая кишка подвешена на длинной брыжейке и располагается между воздухоносными мешками. У гусей на этой кишке иногда можно встретить остаток желточного мешка – дивертикул.

Подвздошная кишка идет между слепыми кишками.

Толстый отдел кишечника состоит из двух слепых и прямой кишок (хотя по своему происхождению не соответствует прямой кишке млекопитающих) . Слепые кишки своими вершинами направлены вперед. Прямая кишка коротка и впадает в клоаку. От последней

прямая кишка отделена сфинктером, состоящим из гладких и поперечнополосатых мышц. В слизистой оболочке находятся лимфоидные образования.

Клоака представляет собой расширенную конечную часть кишечника (рис. 241). Двумя кольцеобразными складками она разделена на три отдела: краниальный (coprodeum), средний (urodeum) и конечный (proctodeum). В средний отдел открываются мочеточники и выводящие половые пути. Конечный отдел заканчивается анальным отверстием. В верхнюю часть клоаки у молодых птиц открывается дивертикул, или фабрициева сумка – bursa Fabricii. С наступлением половой зрелости бурса редуцируется. Начало редукции bursa Fabricii совпадает с началом инволюции тимуса. Наибольшего размера она достигает к 90-дневному возрасту. В складках

393

слизистой оболочки стенки сумки расположено скопление лимфоидных элементов, что дает основание считать фабрициеву сумку лимфоидным органом, выполняющим защитные функции выработки антител. У селезня, гусака, лебедя, самца цесарки и страуса в клоаке находится орган совокупления – penis.

У кур длина кишечника 160 – 170 см. Она в шесть раз превышает длину их туловища, а у гусей и уток – в 4 – 6 раз. У хищных птиц кишечник гораздо короче (в 1,5 – 2 раза превышает длину тела).

Аппарат дыхания

Особенностями аппарата дыхания у птиц являются: 1) малая величина и несложность построения носовой полости; 2) наличие в области бифуркации трахеи приспособления для издавания звука – певчей гортани; 3) незначительная величина и положение легких, бронхи которых сообщаются с полостями воздухоносных мешков.

Носовая полость. В каждой половине носовой полости птиц имеется по три хрящевых раковины. Лабиринта решетчатой кости у них нет. Обонятельный нерв ветвится в дорсальной раковине и носовой перегородке. В лобной кости у медианного угла глаза лежит пакет носовых желез – gl. nasalis, проток которых открывается в носовую полость. У кур вокруг ноздрей, прикрытых неподвижным носовым клапаном, расположен венчик щетинообразных перьев. У гусей и уток ноздри сквозные, находятся впереди носовой перегородки,

Гортань – larynx – лежит на дне глотки и открывается в нее узкой щелью, окруженной венчиком сосочков слизистой оболочки. Выстлана гортань мерцательным эпителием. Голосовой аппарат в ней отсутствует.

Остов гортани составляют черпаловидные и кольцевидные хрящи. Щитовидного хряща и надгортанника у птиц нет. Хрящи гортани имеют рано окостеневающие участки и построены довольно сложно. Они подвижны и управляются четырьмя парами специальных мышц гортани. Надгортанник заменяется поперечной складкой оболочки.

Трахея у птиц образована хрящевыми кольцами с округлым поперечноовальным сечением. У старых гусей, уток кольца окостеневают. У птиц трахея длиннее шеи и потому, идя по ней, делает изгиб. Она подвижна и управляется двумя парными мышцами – m. ypsilotrachealis и m. sternotrachealis. Слизистая оболочка трахеи богата железами альвеолярного типа.

В грудной полости в области бифуркации расположен голосовой аппарат – певчая гортань – syrinx. s. larynx inferior (рис. 242). Представлена она утолщенными кольцами трахеи – барабаном – tympanum, мостиком, расположенным на месте деления трахеи на два бронха,

А |

Б |

|

Рисунок 242 – Певчая гортань птиц:

А – утки; Б – на разрезе (схема); 1 – трахея (а); 2 – барабанная полость (с – барабанный пузырь); 3 – мостик; 4 – наружная и 5 – внутренняя барабанные мембраны; 6 – бронхи (b)

394

и полулунной складкой на ней, а также барабанными перепонками, связывающими барабан с первыми кольцами бронхов. Барабанные перепонки как бы заменяют голосовые связки гортани. У певчих птиц есть даже специальные мышцы, действующие на эти мембраны.

У селезня с левой стороны трахеи отмечают особый костный барабанный пузырь – резонатор – bulla tympaniformis.

Легкие построены очень своеобразно, небольшие по объему, ярко-розового цвета. Они как бы вдавливаются в углубление между позвоночником и позвоночными окончаниями ребер, располагаясь от 1-го ребра до почки (рис. 243).

Главный бронх каждого легкого открывается в парный брюшной воздухоносный мешок – saсcus abdominalis. От главного бронха идут дорсальные наружные (в воздухоносные мешки) и вентральные внутренние (ветвят ся в пределах легкого) интра- и экстрабронхи, соединяющиеся между собой мелкими парабронхами, ведущими в респираторные участки легких. Экстрабронхи участвуют в образовании очень тонкостенных воздухоносных мешков – выпячивание слизистой и серозной оболочек. Слизистая оболочка их покрыта мерцательным эпителием, переходящим в каудальной части в плоский. В серозной оболочке отмечают соединительнотканные волокна. У всех воздухоносных мешков (кроме шейных) около входного отверстия располагается выходное, ведущее в выходящий бронх, который разветвляется в легком и соединяется с парабронхами вентральной системы легкого.

Имеются данные о том, что в устье воздухоносного бронха есть клапан, или сфинктер, закрывающийся при вдохе и открывающийся при выдохе. Из этого следует, что воздухоносные мешки не конечный пункт главного

бронха, а большое расширение (гигантская альвеола) на пути сложного кольцевого бронхиального разветвления.

У птиц различают четыре парных и один непарный воздухоносный мешок. 1) парные воздухоносные шейные мешки расположены под трахеей и пищеводом – пневматизируют шейные грудные позвонки и ребра: 2) парные краниальные грудные мешки лежат под легкими; 3) парные каудальные грудные мешки прилежат к печени, желудку, кишечнику: 4) парные брюшные мешки – самые крупные – расположены в задней части тела на кишечнике: они имеют ряд дивертикулов, через которые пневматизируются поясничные и крестцовые позвонки, кости таза и бедра; 5) непарный межключичный мешок состоит из двух частей; а) внутригрудинная лежит между ключицами и охватывает сердце; б) внегрудная образует целый ряд дивертикулов; один из них называется подмышечным и сообщается с полостями плечевых костей. Межключичный мешок выполняет очень важную роль мехов, заменяющих движение грудной клетки при полете.

395

Значение воздухоносных мешков разнообразно. Прежде всего они участвуют в газообмене. Воздух поступает в легкие не только при вдохе, но и при выдохе; в данном случае он входит в легкие из каудальных воздухоносных мешков. Благодаря этому окислительные процессы в организме могут протекать весьма интенсивно. Одновременно при такой системе циркуляции воздуха выделяется большое количество тепла (температура у птиц выше, чем у млекопитающих). Кроме того, воздухоносные мешки у водоплавающих облегчают тело птицы и дают возможность долго пребывать под водой в поисках пищи.

Благодаря воздухоносным мешкам при издавании звука усиливается воздушная струя во время выдоха. Давление заполненных воздухом мешков на клоаку способствует её опорожнению. Во время работы крыльями при полете, когда вырабатывается большое количество тепла, воздухоносные мешки способствуют охлаждению тела, как бы компенсируя отсутствие у птиц кожных желез; создается своеобразная вентиляционная система, предохраняющая тело от перегрева. У некоторых диких птиц (аист, гагара) около хвоста имеются еще задние туловищные воздухоносные мешки.

Аппарат мочеотделения

Почки у птиц темно-красного цвета, мягкие, продолговатой формы. Они как бы вдавлены в вентральные углубления пояснично-крестцового отдела позвоночника и подвздошной кости (рис. 244). В почках трудно разграничить мочеотводящую и мочеотделительные зоны.

Мочеотделительные канальцы у вентрального края соединяются в короткие ветви, открывающиеся в мочеточник.

Мочеточник направляется в средний отдел клоаки. Мочевого пузыря у птиц нет.

Аппарат размножения

Органы размножения самок. У птиц развивается только левый яичник (правый яичник редуцируется). Подвешен он на брыжейке под передней долей левой почки, не оформлен, буг рист. В результате того, что рост и созревание яйцеклеток проходят неодновременно, бугристость яичника неравномерна. К моменту полового цикла клетки яичника, обогащаясь желтком, становятся желтыми. Яичник свисает на богатой сосудами серозной оболочке. На стороне яичника, обращенной в полость тела, образуется дугообразная линия – stigma, определяющая место разрыва оболочки при выделении яйца. Левый яйцевод (рис. 245) на своем пути сильно складчат, но построен неодинаково.

Состоит из четырех отделов и принимает участие в формировании оболочек для яйцевой клетки.

Начальный отдел – воронка – infundibulum – длиной до 4 см, тонкостенен, выстлан мерцательным эпителием, здесь яйцеклетка оплодотворяется.

Рисунок 244 – Органы мочеотделения и размножения петуха:

1 – семенник; 2 – семяпровод; 3 – почка; 4 – мочеточник; 5 – клоака; 6 – прямая кишка (каудальная часть); 7 – над почечник; 8 – аорта; 9 – наружная подвздошная артерия; 10 – седалищная артерия; 11 – внутренняя подвздошная вена; 12 – наружная подвздошная вена; 13 – общая под

вздошная вена

396

I |

II |

|

Рисунок 245 – Яйцевод курицы:

I – половая система курицы; II – топография половой системы курицы; 1 – яичник с фолликулами; 2 – обо лочка фолликула; 3 – воронка яйцевода; 4 – белковая часть яйцевода; 5 – перешеек; 6 – скорлуповая часть; 7 – выходная часть; 8 – клоака; 9 – прямая кншка; 10 – брыжейка; 11 – кровеносные сосуды; а – легкие; б – почки; в – подвздошная кишка; г – слепые кишки (обрезаны)

Второй отдел – сужение воронки, называемое перешейком – isthmus, длиной до 5 см. Здесь продуцируются тонкая белковая оболочка и тонкая волокнистая пленка – кожистая скорлупа – membrana testae. На тупом конце яйца эта оболочка со временем расслаивается, образуя воздушную камеру. Следующая часть яйцевода более толстостенная, длинная (до 6 – 7 см) и широкая, её слизистая оболочка ворсинчатая (этот участок называется еще птичьей маткой). Здесь образуется мелкопористая, твердая, иногда пигментированная известковая скорлупа – testa. Конечный отдел яйцевода (длиной 8 – 10 см) называют еще влагалищем яйцевода. По нему проходит готовое яйцо в средний отдел клоаки.

Органы размножения самцов. В отличие от млекопитающих у птиц нет специального семенникового мешка, так как семенники у них закладываются и развиваются в полости тела – несколько впереди и нейтральнее передней доли почек. Они подвешены на короткой брыжейке, форма их бобовидная или яйцевидная. Левый семенник у некоторых птиц несколько больше правого (у цесарок он больше в 2 – 3 раза). Увеличиваются семенники в период гона. Вогнутый медиальный край семенника имеет небольшой, хорошо видный лишь в период гона придаток семенника, в канал которого впадают семявыносящие канальцы. Семяпроводы тонкие, извилистые, идут вдоль позвоночника рядом с мочеточниками, открываются на латеральной стороне средней части клоаки, где образуется сосочек. У петухов и селезней семяпроводы перед впадением в клоаку расширяются.

Половой член – penis – у большинства птиц отсутствует. Он довольно хорошо выражен у селезней, гораздо слабее у гусей и цесарок (рис. 246). Пенис птиц напоминает таковой рептилий

397

(крокодилов). Образован он складкой вентральной части заднего отдела клоаки. Фиброзный остов пениса селезня имеет пустоты, заполняющиеся во время эрекции лимфой. С поверхности пенис покрыт слизистой оболочкой, которая образует спиралевидную складку в виде желоба. Во время эрекции этот желоб превращается в канал, а сам пенис удлиняется и выходит из клоаки. У самца страуса в пенисе расположена кость – os penis.

Добавочные половые железы у птиц отсутствуют.

Органы кроволимфообращения

Сердце у птиц, так же как и у млекопитающих, четырехкамерное (рис. 247). В правом желудочке отсутствуют сосочковые мышцы, правое атриовентрикулярное отверстие – щелевидное и прикрывается сильно развитой мышечной пластинкой, идущей от стенки желудочка к перегородке.

У птиц развивается правая дуга аорты. Брюшная аорта, давая наружную и внутреннюю подвздошные артерии, делится на две (правую и левую) седалищных и срединную крестцовую артерии. Седалищные артерии являются магистральными сосудами, от которых идут ветви ко всем органам тазовых конечностей (рис. 248). Имеются две краниальные полые вены. Каудальная полая вена – короткая, в нее впадают две общие подвздошные, непарные брюшные и печеночные вены. Воротных вен две: левая собирает кровь из желудка и селезенки, правая – из всего кишечника. Правая воротная вена сообщается с хвостовой веной посредством кишечнобрыжеечной вены.

|

Рисунок 247 – Сердце курицы: |

|

Рисунок 246 – Половой член селезня: |

1 – левый желудочек; 2 – левое предсердие; 3 – |

|

1 – вывернутая клоака; 2 – пенис; 3 – семенной же |

легочные вены; 4 – аорта; 5 – легочная артерия; |

|

6 – правая и 6' – левая краниальные полые вены; |

||

лоб; 4 – валик желоба; 5 – конец семенного желоба; |

||

7 – правое предсердие; 8 – каудальная полая вена; |

||

6 – отверстие семяпровода; 7 – отверстие мочеточ |

||

9 – правый желудочек; 10 – клапан; 11 – межжелу |

||

ника |

||

дочковая перегородка |

||

|

398

С каждой стороны конечности бедренные вены (у птиц называются наружными подвздошными) вступают в большую почечную вену соответствующей почки – v. renalis magna, идущую от хвостовой вены. После их слияния венозные стволы называются правой и левой общей подвздошной венами, которые вливаются в ствол каудальной полой вены. В большую почечную вену впадают и внутренние подвздошные вены, идущие от таза.

Описанная особенность анатомии вен каудальной части тела птиц представляет видоизмененную воротную систему почек, характерную для их предков.

Лимфатическая система. У большинства птиц нет четко оформленных типичных лимфатических узлов. Лишь у уток и гусей они хорошо выражены в двух местах: в каудальной части шеи около яремных вен и под поясницей между аортой и медиальным краем почки в области расположения половых желез. Вместо лимфоузлов у кур по всему телу разбросана лимфоидная ткань в виде лимфоидных скоплений (неоформленных узелков). Они лучше выражены на стенках печени, кишечника, на легких, глотке, коже и нёбе.

Наиболее крупные два лимфатических млечных ствола, называемые правым и левым грудными протоками, идут сбоку от позвоночника в сторону головы и впадают в правую и левую яремные вены. На пути грудные протоки соединяются между собой поперечными протоками.

В каудальной части тела в тонких стенках лимфатических сосудов по ходу имеются расширения; у последних хорошо выражен мышечный слой. Эти участки называются лимфатическими сердцами.

Селезенка у птиц округлая или овальная и располагается на правой стороне желудка.

Рисунок 248 – Железы внутренней секреции:

А – зобная железа; С – щитовидная железа; D – околощитовидная железа; 1 – трахея; 2 – пище вод; 3 – зоб; 4 – плечеголовной ствол; 5 – сердце; 6 – яремная вена; 8 – нижнее веко

Органы внутренней секреции

Щитовидная железа птиц представлена двумя округлыми или овальными долями, расположенными по бокам от трахеи в области певчей гортани.

Паращитовидные железы – маленькие, шаровидной формы, серовато-розового цвета, расположены по каудальному краю щитовидных желез, иногда несколько отступив от них.

Зобная железа (рис. 248), или тимус – thymus, – в виде четкообразных (состоящих из 6 – 8 долей) тяжей лежит под кожей на боковой поверхности шеи, простираясь от нижней челюсти до сердца, В переднем участке они идут дорсально от яремной вены, а у входа в грудную клетку – вентрально от нее.

Надпочечники у взрослых птиц маленькие, темно-коричневого цвета, лежат по бокам от аорты с медиовентральной стороны почек.

399

Рисунок 249 – Нервная система птиц (по В.К. Стрижикову):

А – головной мозг; Б – спинной мозг; С – шейные спинномоз говые нервы; Th – грудные спинномозговые нервы; L – пояс ничные спинномозговые нервы; S – крестцовые спинномозго вые нервы; Со – хвостовые спинномозговые нервы; а – шейное сплетение; b – плечевое сплетение; с – поясничное сплетение; d – крестцовое сплетение; е – хвостовое сплетение; 1 – позво ночный нерв; 2 – большой внутренностный нерв; 3 – симпати

ческий ствол

Нервная система

В нервной системе птиц различают те же основные отделы, что и у млекопитающих, но есть и отличия в строении, связанные с особенностью их развития, жизнедеятельности (рис. 249).

Спинной мозг. В нем различают более выраженное поясничное утолщение. Спинномозговые нервы в основном соответствуют таковым у млекопитающих.

Головной мозг у птиц также подразделяется на пять отделов (рис. 250). Однако каждый отдел имеет свои особенности. Продолговатый мозг выпукл и образует вентральную кривизну. Задний мозг: мозжечок почти без полушарий, червячок же сильно выражен. Моста нет. Средний мозг: сильно развито двухолмие. Сильвиев водопровод образует широкую полость. Промежу точный мозг: зрительные бугры гораздо меньше двухолмия, нет сосцевидного тела. Концевой мозг: у плаща полушарий нет извилин; поверхность его гладкая, мозолистого тела нет, имеется лишь незначительное количество комиссуральных волокон. Боковые желудочки шире, чем у млекопитающих, на дне их нет аммоновых рогов и нет полупрозрачной перегородки. Обонятельные луковицы удлиненной формы.

I |

II |

Рисунок 250 – Головной мозг:

I – с левой стороны; II – на разрезе; 1 – обонятельный мозг; 2 – зрительный нерв; 3 – гипофиз; 4– глазодви гательный нерв; 5 – двухолмие; 6 – тройничный нерв; 7 – отводящий нерв; 8 – продолговатый мозг; 9 – IX и X пары черепных нервов; 10 – спинной мозг; 11 – ушковидная доля мозжечка; 12 – мозжечок; 13 – полушария большого мозга; 14 – первичный плащ; 15 – базальный ганглий; а – боковой и б – четвертый желудочки мозга

400