Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdf

Глазное яблоко

Глазное яблоко – bulbus oculi – имеет шарообразную, сплющенную спереди назад форму,

спередним выпуклым и задним несколько уплощенным полюсами – polus anterior et posterior.

Вглазном яблоке рассматривают: 1) оболочки глаза (считая снаружи внутрь) – фиброзную, сосудистую и сетчатую, или ретину; 2) светопреломляющие среды – хрусталик, стекловидное тело, внутриглазную жидкость; 3) сосуды и нервы.

Самое крупное глазное яблоко (по отношению к массе тела) – у кошки. За ней следует собака, овца, лошадь, приматы, корова, свинья, бык. Угол между оптическими осями составляет: у собаки 92°, у свиньи 118°, у коровы 119°, у овцы 134°, у лошади 137°; угол между осями глазниц: у собаки 79°, у свиньи 85°, у коровы 94°, у лошади 115°, у овцы 129°, что обусловливает бинокулярное (плотоядные, приматы) и билатеральное (боковое) зрение (травоядные).

Оболочки глазного яблока. Фиброзная оболочка глазного яблока – tunica fibrosa bulbi – располагается снаружи глазного яблока и разделяется на белочную часть и роговицу (рис. 208).

Белочная оболочка – sclera – занимает около 4/5 всей поверхности глазного яблока. Она непрозрачна, плотна и бедна сосудами. В заднем латеровентральном квадранте её находится продырявленное поле склеры – area cribrosa sclerae, через отверстия которой из глазного яблока выходит зрительный нерв – n. opticus.

Роговица – cornea – занимает по площади около 1/5 всей поверхности глазного яблока. Она совершенно прозрачна, очень плотна и имеет толщину до 0,6 –0,7 мм в центре (по краям она толще); за исключением краевой зоны лишена сосудов, но богата безмякотными нервами. Передняя поверхность её покрыта передним эпителием роговицы – epithelium anterius corneae (многослойный неороговевший эпителий), а изнутри – задним эпителием роговицы – epithelium posterius corneae (однослойный эпителий). Под наружным и внутренним эпителием располагаются передняя и задняя пограничные пластинки – lamina limitans anterior et posterior, между которыми заключено собственно вещество роговицы – substantia propria corneae.

Сосудистая оболочка – tunica vasculosa bulbi – состоит из радужной оболочки, ресничного тела и собственно сосудистой оболочки.

Радужная оболочка (радужка) – iris – располагается позади роговицы. В центре она имеет отверстие – зрачок – pupilla. На передней и задней поверхностях радужной оболочки заметны нежные складки – plicae iridis. Зрачковый край – margo ciliaris – соединяется с ресничным телом и роговицей. С роговицей ресничный край соединяется гребенчатой связкой радужнороговичного угла – lig. pectinatum anguli iridocornealis, состоящей из отдельных перекладин. Лимфатические щели между перекладинами называются пространством радужнороговичного угла – spatia anguli iridocornealis.

Радужная оболочка содержит пигментные клетки, которые обусловливают «цвет» глаз. Гладкие циркулярные мышечные волокна радужной оболочки формируют сфинктер зрачка –

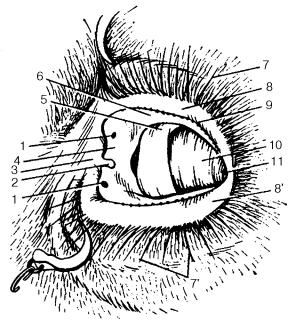

Рисунок 208 – Схема строения глазного яблока (на разрезе):

1 – край верхнего века с ресницей и мейбомовой желе зой; 2 – конъюнктива века, глазного яблока и конъюнкти вальный мешок; 3 – ресничное тело и ресничная часть сетчатки; 4 – белочная оболочка; 4' – ее продырявленная пластинка; 5 – сосудистая оболочка; 6 – сетчатка; 7 – пиг ментный слой; 8 – зрительный нерв; 9 – зрительный со сок; 10 – полость глазного яблока, заполненная стекло видным телом; 11 – хрусталик; 12 – хрусталиковая связка: 13 – передняя и задняя глазные камеры; 14 – радужная

оболочка; 15 – зрачок; 16 – роговица

361

дения. В области зрительного соска нейроэпителий полностью отсутствует, этот участок сетчатки называется слепым пятном.

Слепая часть сетчатки – pars caeca retinae – распадается на ресничную и радужковую части – pars ciliaris eet pars iridica retinae. Обе они построены из двух слоев пигментных клеток и срастаются с ресничным телом и радужной оболочкой.

Светопреломляющие среды. Хрусталик – lens – имеет форму двояковыпуклой линзы с передней более плоской поверхностью. Располагается он позади радужки. Хрусталик совершенно прозрачен, плотной консистенции и выполняет функцию оптической линзы – преломляет лучи и дает изображение на сетчатке. Диаметр хрусталика у лошади достигает 22 мм по горизонтали и 19 мм по вертикали. Толщина его в области оси 13,25 мм. Снаружи хрусталик одет капсулой – capsula lentis.

Паренхима хрусталика – substantia lentis – состоит из плотного ядра – nucleus lentis – и коры – cortex lentis. Кора построена из плоских длинных клеток, которые наслаиваются пластами на ядро хрусталика в плоскости его экватора. Вследствие этого фиксированный хрусталик может быть расслоен подобно луковице.

Хрусталик прикреплен к ресничному телу тонкими плотными волоконцами – fibrae zonulares, в целом формирующими ресничный поясок – zonula ciliaris. Ресничный поясок пронизан лимфатическими щелями – spatia zonularia, заполненными лимфой. В обычном положении хрусталик уплощен, т.е. установлен «на даль»; при сокращении ресничного тела связки хрусталика расслабляются.

Рисунок 210 – Схема гистологического строения сетчатки глаза (слева – общин вид, справа – отдельные элементы):

I – нейроэпителий; II – ганглий сетчатки из биполярных клеток; III – ганглий зрительного нерва из мультипо лярных клеток; 1 – внутренняя и 1' – наружная пограничные оболочки; 2 – палочки и 2' – колбочки; 3 – пиг ментный слой сетчатки; 4 – опорная клетка сетчатки; 5 – эфферентные и 6 – афферентные нервные волокна

363

кой к слезному бугорку слезной кости. Верхнее веко имеет два поднимателя: наружный и внутренний; 2) подниматель верхнего века – m.levator palpebrae superioris – идет косо от основания скулового отростка лобной кости в веко; 3, 4) верхняя и нижняя мышцы хрящей век – m.tarsalis superior et inferior – идут от периорбиты к хрящам век; 5) опускатель нижнего века, наружная щечная мышца – m. malaris – очень тонкая мышца, идет от века на уровне лицевого гребня в щечную фасцию.

Слезный аппарат – apparatus lacrimalis –

состоит из слезных желез верхнего и третьего века, слезных канальцев, слезного мешка и носослезного протока.

Слезная железа – gl. lacrimalis – залегает в дорсолатеральной части века под конъюнктивой, на основании скулового отростка лобной кости и имеет уплощенную форму. Её вывод ные канальцы – ductuli excretorii – открываются в конъюнктиве века. Железа выделяет слезы – lacrimae, увлажняющие и очищающие конъюнктиву и собирающиеся в слезное озеро; отсюда они поступают через слезные отверстия в слезные канальцы. Слезные отверстия находятся по соседству со слезной точкой на верхнем и нижнем веках. Слезные канальцы – canaliculi lacrimales – впадают в слезный ме-

шок – saccus lacrimalis – воронкообразной формы, погруженный в специальную ямку слезной кости. Слезный мешок переходит в перепончатый носослезный проток – ductus nasolacrimalis, заключенный в слезном канале верхней челюсти и открывающийся в носовую полость слезным отверстием неодинаково у разных животных У собаки слезная железа бледно-красного цвета, лежит под орбитальной связкой. Носослезный канал открывается или в складке дна преддверия носа, или в вентральный носовой ход. У свиньи слезная железа слизистая. Слезный мешок, а часто и слезное вентральное отверстие отсутствуют. Носослезный проток короткий, открывается в вентральный носовой ход. У крупного рогатого скота слезная железа состоит из двух отделов; имеется 6 – 8 крупных протоков и несколько мелких. Носослезный проток открывается в складке дна преддверия носа. У лошади слезная железа величиной до 5,5×3 см; выводных протоков 12 – 16, диаметром до 1,5 мм. Слезное отверстие крупное – до 2 мм. Носослезный проток открывается в складке дна преддверия носа.

Железа третьего века подразделяется на поверхностную и глубокую – gl. superficialis et profundus, которые располагаются на хряще третьего века в области назомедиальной поверхности глазного яблока и открываются 2 – 3 выводными протоками на поверхности третьего века, обращенной к глазному яблоку.

У собаки имеется одна железа красноватого цвета. У свиньи железы темно-бурого или красноватого цвета; глубокая железа имеет длину до 3 см, ширину до 1,5 см и толщину до 1 см, с одним протоком; поверхностная железа у них небольшая, но с 4 – 5 протоками. У крупного рогатого скота железы длиной до 5,5 см, имеют два крупных и несколько мелких протоков. У лошади размеры железы до 3×2,5×0,7 см.

Периорбита – periorbita – перепончатый, конусообразный формы мешок; основанием он закрепляется по краю орбиты, вершиной – вокруг зрительного отверстия, а медиальной стенкой прирастает к костной орбите. Латеральная, довольно плотная стенка периорбиты – свободная. Снаружи периорбиту окружает внеглазничное жировое тело – corpus adiposum extraperiorbitale. Внутри периорбиты находятся глазное яблоко с его мускулатурой, сосудами, нервами, фасциями и внутриглазничное жировое тело – corpus adiposum intraperiorbitale, заполняющее

365

щели между мышцами и фасциями. Жировое тело предохраняет глазное яблоко от температурных колебаний. У молодых животных оно массивнее, чем у старых.

У собаки и свиньи орбита латерально ограничена орбитальной связкой – lig.orbitale – длиной до 20 – 24 мм.

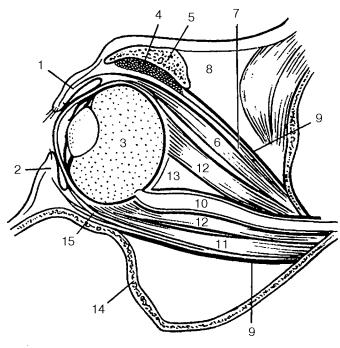

Глазные мышцы лежат в периорбите в основном позади глазного яблока (рис. 213). Вокруг зрительного нерва располагается оттягиватель глазного яблока – m. retractor bulbi, а вокруг оттягивателя – четыре прямые глазные мышцы – m. recti dorsales, ventralis, lateralis et medialis. Все они начинаются в окружности зрительного отверстия, а оканчиваются на глазном яблоке; оттягиватель – вокруг нерва, а прямые мышцы – на склере близ роговицы глаза, на соответствующих поверхностях глазного яблока. Косых глазных мышц две – дорсальная и вентральная – m.obliquus dorsalis et ventralis. Косая дорсальная мышца глаза начинается близ решетчатого отверстия, направляется по медиальной стенке орбиты к медиальному углу глаза, перекидывается через хрящевой блок периорбиты и круто поворачивает на глазное яблоко. Косая вентральная мышца глаза идет на глазное яблоко от мышечной ямки слезной кости. Обе мышцы закан-

чиваются на латеральной поверхности глазного яблока.

Прямые мышцы поворачивают глаз в соответствующую сторону, а вместе с оттягивателем – несколько втягивают его в орбиту. Косые – вращают глаз.

Фасции, как вспомогательные органы глаза, подразделяются на фасцию орбиты и глазного яблока.

Поверхностная фасция орбиты – fascia superficialis orbitae – закрепляется вокруг зрительного отверстия и в веках; она отдает мышечные перегородки глубокой фасции. Глубокая фасция орбиты – fascia profunda orbitae – состоит из нескольких листков, одевающих мышцы глаза. Фасция глазного яблока – fascia bulbi – формирует вокруг глазного яблока влагалище – vagina bulbi, которое переходит на зрительный нерв и образует влагалище зрительного нерва – vagina n. optici. Пространство внутри фасции называется надсклеральным – spatium episclerale, сообщающимся с субдуральным и субарахноидальным пространствами.

Проводящие пути, подкорковые и корковые центры зрительного анализатора

Проводящие пути зрительного анализатора разделяются на периферические и центральные (рис. 214). Периферические пути начинаются в сетчатке глаза. Первый нейрон образован нейроэпителием (палочки и колбочки), второй нейрон – биполярными клетками ганглия сетчатки, третий нейрон – мультиполярными клетками ганглия зрительного нерва. Их нейриты формируют зрительный нерв.

После зрительного перекреста – chiasma opticum – зрительные нервы обоих глаз переходят в зрительные тракты – tractus opticus, в составе которых имеются прямые проводящие пути из латеральных отделов сетчаток глазных яблок и перекрещенные пути из медиальных отделов

366

Рисунок 214 – Проводящие пути зрительного анализатора (по Alverdes):

1 – поле зрения; 2 – хрусталик; 3 – сетчатка; 4 – зри тельный нерв; 5 – перекрест зрительных нервов; 6 – зрительный тракт; 7 – каудальное ядро зритель ного бугра; 8 – латеральное коленчатое тело; 9 – ро стральные холмы четверохолмия; 10 – центральный зрительный путь; 11 – кора затылочной доли плаща

сетчаток. Этим достигается лучшее качество зрения (стереоскопичность). Волокна зрительных трактов заканчиваются в трех первичных (подкорковых) зрительных центрах: а) в латеральных коленчатых телах; б) в каудальных ядрах зрительных бугров – pulvinar thalami; в) в назальных холмах четверохолмия.

Из перечисленных первичных центров происходят четвертые нейроны, образующие

центральные проводящие пути зрительного анализатора. Из латерального коленчатого тела (и из каудальных ядер зрительных бугров) четвертые нейроны передают импульсы в корковые зрительные центры затылочной доли коры полушарий. Из назальных холмов четверохолмия четвертые нейроны формируют tractus tectospinalis, по которому импульсы передаются: а) на моторные клетки вентральных столбов шейногрудной части спинного мозга (эти клетки представляют собой нейроны, через которые осуществляются рефлекторные движения головы и шеи) и б) на клетки ядер

третьего, четвертого и шестого двигательных центров нервов глазных мышц. Назальными холмами четверохолмия при участии нейронов, заложенных в парасимпатическом ядре Якубовича (Эдингера – Вестфаля) и в ресничном узле, управляются также рефлекторные сокращения сфинктера зрачка и ресничного тела.

Статоакустический анализатор

Статоакустический анализатор, или равновесный и слуховой анализаторы, состоит из: 1) рецепторного аппарата, представленного преддверно-улитковым органом; 2) проводящих путей; 3) подкорковых и корковых центров.

Развитие статоакустического анализатора (рис. 215, 216). Чувство равновесия обусловлено действием сил тяжести. В состав органа равновесия (статического органа) входят специализированные чувствительные клетки, снабженные упругими волосками, и известковые кристаллики – статолиты, которые давят на чувствительные клетки. Статические органы лишь иногда располагаются на поверхности тела в виде ямок, представляющих собой пузырьки – статоцис ты; на их стенках размещены чувствительные клетки, а статолиты находятся в полости статоциста. При изменении положения тела статолиты раздражают различные группы клеток.

У хордовых, за исключением ланцетника, существуют парные статоцисты. У наземных животных органы равновесия соединяются с органами слуха в единый аппарат. У водных животных чувствительные клетки на боковой поверхности тела образуют бокаловидные органы боковой линии. Функция их заключается в восприятии нормального положения тела в про странстве в состоянии покоя или движения. Часть органов боковой линии, которые у предков позвоночных располагались по бокам головного мозга в виде слуховых плакод, погрузились в

367

глубь тела. Сначала они образовали ямки на коже, затем отверстия ямок замкнулись, сформировался подкожный пузырек – статоцист, наполненный жидкостью. Нерв этой части органа боковой линии отделился от остальных нервов с образованием нового рецептора, воспринимающего механические изменения, что привело к развитию внутреннего уха и слухового нерва.

Статоцист первоначально сообщался с внешней средой через эндолимфатический проток, который впоследствии стал заканчиваться слепо. Очень рано в ряду позвоночных статоцист подразделяется на два отдела– на овальный и круглый мешочки. Начиная с рыб, в стенках овального мешочка появляются три карманообразных выпячивания в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. В результате срастания и последующего рассасывания центральных участков этих выпячиваний образуются три полукружных канала. В круглом мешочке возникает одно выпячивание, имеющее форму бутылочки, лагена. У наземных животных (крокодилы, птицы и однопроходные) лагена превращается в улитку – орган слуха в виде слабо изогнутой трубочки. У живородящих млекопитающих улитка сильно разрастается и образует несколько спиральных завитков (у ехидны 0,5 завитка, у ежа 1,5, у китообразных 1,5 – 2, у кролика 2,5, у собаки и кошки 3, у жвачных 3,5 витка). На стенках овального и круглого мешочков и лагены находятся равновесные пятна из чувствительных клеток со статокониями (статолитами), т.е. мелкими кристалликами углекислой извести. Они служат для восприятия изменений положения головы. Кроме того, в ампулах полукружных каналов имеются равновесные гребни без статоконий. Последние служат для восприятия изменений в скорости движения или вращения.

I |

II |

III |

Рисунок 215 – Схема развития головного мозга и рецепторов анализаторов (по Л.Н. Северцову):

I, II, III – последовательные стадии развития; 1 – головной мозг; 2 – глазки Гессе в спинном мозге; 3 – пер вичные чувствительные клетки с их эфферентными отростками; 4 – двигательные нервы; 5 – непарная обонятельная плакода; 5' – первые обонятельные ямки; 6 – обонятельный нерв; 7 – передний мозг; 7' – обонятельный мозг; 7'' – промежуточный мозг; 8 – глазной пузырь с глазками Гессе; 8' – глазной бокал с чув ствительными клетками и наружным пигментным слоем; 9 – прозрачная часть кожи; 9' – роговица; 10 – скле ра; 11 – хрусталик; 12 – зрительный нерв; 13 – чувствительные клетки органа боковой линии; 13' – слуховая ямка; 13'' – слуховая плакода; 13''' – слуховой пузырек (статоцист); 14 – афферентные отростки чувствитель

ных клеток; 14' – слуховой нерв; 15 – скелетная капсула; 16 – средний мозг; 17 – задний мозг

368

Для наземных животных характерно наличие среднего уха в качестве добавочного органа, улавливающего звуковые волны и передающего их колебания во внутреннее ухо. Среднее ухо происходит из первой висцеральной щели – брызгальца. Внутренний отдел среднего уха сохраняет сообщение с полостью глотки через слуховую трубку, а наружный отдел его закры вается барабанной перепонкой. Последняя соединяется особой слуховой косточкой (столбик – columella) с окном преддверия внутреннего уха. Таким образом, колебания барабанной перепонки передаются по перилимфу.

Окно улитки появляется, начиная с рептилий, у них оно закрывается внутренней барабанной перепонкой, усиливающей колебательные движения перилимфы.

Г

В

А

Б

Е

Д

Ж

И

З

Рисунок 216 – Развитие перепончатого лабиринта:

А – слуховая плакода; Б – слуховая ямка; В, Г – слуховой пузырек в разрезе; Д, Е – образование полукружных каналов и улитки; Ж – перепончатый лабиринт рыбы; 3 – перепончатый лабиринт млекопитающего; 1 – эп долимфатический проток; 5 – овальный и 6 – круглый мешочки; 5', 6' – равновесные пятна; 7 – полукружные каналы; 8 – зачаток улитки; 8' – лагена; 8'' – улитка; 9 – ампула; И – разрез ампулы: 1 – купуля; 2 – нейроэпи телий; 2' – его волоски; 3 – гребень ампулы; 4 – нерв (пунктиром показано смещение купулы при движении)

369

У млекопитающих столбик превращается в стремечко, а за счет челюстной (жаберной) дуги развиваются наковальня и молоточек, которые, соединяясь в цепь слуховых косточек за счет действия двух маленьких мышц – напрягателя барабанной перепонки и стременной мышцы, осуществляют аккомодацию органа слуха.

Барабанная перепонка у земноводных располагается поверхностно, в то время как у остальных животных она лежит более глубоко и к ней снаружи ведет наружный слуховой проход – примитивное наружное ухо, защищающее барабанную перепонку. По краю наружного слухового прохода у некоторых рептилий появляется складка кожи, способствующая улавли ванию звуковых волн; у млекопитающих она достигает значительного развития, получает хрящевой остов и становится ушной раковиной. Последняя служит для улавливания звуков и поэтому снабжена большим числом мышц. У диких животных, за исключением слонов, ушные раковины никогда не бывают опушенными, как это бывает у домашних животных – у некоторых пород собак, свиней и овец. Величина ушной раковины влияет на остроту слуха, особенно у ночных животных. С уменьшением ушной раковины происходит редукция мышц, её размеров и формы (у человека).

Строение преддверноулиткового органа

Преддверноулитковый орган, или ухо – organum vestibulocochleare, s.auris, состоит из наружного, среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо – auris externa – состоит из ушной раковины, мышц ушной раковины и наружного слухового прохода. Все они выполняют вспомогательную функцию при улавливании звуковых раздражителей.

Наружный слуховой проход – meatus acusticus externus – имеет костную основу, которая снаружи дополняется хрящом слухового прохода – cartilago meatus acustici – с медиальной щелью, затянутой эластической перепонкой. Внутреннее отверстие слухового прохода обращено в полость среднего уха и ограничено косо поставленным барабанным кольцом –anulus tympanicus, затянутым барабанной перепонкой (рис. 217). К наружному отвер-

стию слухового прохода прикрепляется ушная раковина.

У собаки наружный слуховой проход очень короткий, у свиньи – длинный и узкий, у крупного рогатого скота – длинный, поставлен почти горизонтально. Длина и положение наружного слухового прохода у свиньи и крупного рогатого скота определяются расположением ушной раковины. У лошади наружный слуховой проход сравнительно короткий, воронкообразной формы.

Ушная раковина – auricula – это кожная складка воронкообразной формы, в основе которой лежит эластический хрящ ушной раковины – cartilago auriculae. Своей суженной частью ушная раковина направлена в сторону отверстия наружного слухового прохода, а свободным концом образует верхушку раковины – apex auriculae. Её задняя выпуклая поверхность носит название спинки – dorsum auriculae. Спереди она своими латеральным и медиальным краями ограничивает ладьевидное углубление, или ладью – scapha, переходящую в раковину уха – concha auriculae с полостью – cavum conchae. Передний край ушной раковины вблизи своего основания образует завиток – helix – с двумя ножками – crus helicis mediale et laterale, между которыми проходит ость завитка – spina helicis. Внизу от козелка завиток отделяется

Рисунок 217 – Хрящ левой ушной раковины лошади:

1 – apex auriculae; 2 – margo anterior; 3 – margo posterior; 4 – scapha; 5 – incisura lerminalis; 6 – cartilago meatus acustici; 7 – proc. styloideus; 8 – r. auricularis internus

370