Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdfКаудально от впадения прямого синуса сагиттальный синус делится на правый и левый поперечные синусы – sinus transverses, каждый из которых направляется в височный канал и переходит в дорсальную мозговую вену – v. cerebri dorsalis. Последняя впадает в височную поверхностную вену. В поперечный синус до его погружения в височный канал вливается вентральный каменистый синус – sinus petrosus ventralis; он выносит кровь из лабиринта (vv. labyrinthi), а у лошади и плотоядных, кроме того, и дорсальный каменистый синус – sinus petrosus dorsalis, выносящий кровь из базальных и отчасти боковых частей мозга.

Поперечный синус соединяется посредством височного синуса – sinus temporalis – c v. emis saria foraminis retroarticularis, а через посредство сигмовидного синуса – sinus sigmoideus – c v. emissaria foraminis jugularis.

Отток крови из дорсальной системы синусов, помимо мозговых дорсальных вен, происходит также и по выпускным венам – vv. emissariae. Эмиссарии – это венозные сосуды, выходящие из черепной полости через определенные отверстия: сосцевидная выпускная вена – v. emissaria mastoidea (собака, крупные жвачные), затылочная – v. emissaria occipitalis, яремного отверстия – v. emissaria foraminis jugularis, сонного канала – v. emissaria canalis carotici, рваного отверстия – v. emissaria foraminis laceri, круглого отверстия – v. emissaria foraminis rotundi, глазничной щели – v. emissaria fissurae orbitalis (у жвачных и свиньи – v. emissaria foramina orbitorotundi).

Особенности. У собаки, свиньи и рогатого скота поперечный синус делится на две ветви: одна ветвь у собаки и крупного рогатого скота направляется через височный канал в дорсальную мозговую вену и лишь у свиньи – в вентральную мозговую вену через рваное отверстие; другая ветвь проникает в мыщелковое отверстие, образуя мыщелковый синус – sinus condyloideus, который переходит в одноименную вену и, кроме того, соединяется с базилярными синусами. У лошади поперечный синус имеет только одну ветвь, идущую в височный канал.

Вентральная, или базилярная, система синусов представлена вентральным сагиттальным, базилярным и кавернозным синусами.

Кавернозный синус – sinus cavernosus – располагается сбоку от гипофиза и соединяется межкавернозными синусами – sinus intercavernosi. Из кавернозного синуса спереди выходит внутренняя глазничная вена; пройдя через глазничную щель, она впадает в глубокую лицевую вену. В каудальном направлении кавернозный синус соединяется с базилярным синусом.

Базилярный синус – sinus basilaris – соединяется с внутренним позвоночным сплетением. В области рваного отверстия от него отходит выпускная затылочная вена. Близ затылочного сустава у хищных базилярные синусы соединяются между собой межосновным синусом – sinus interbasilaris. В базилярную систему синусов открываются вентральные вены мозга.

Периферический отдел нервной системы

Центральные отделы нервной системы со всеми органами соединяются посредством отростков нервных клеток, заложенных в их центрах. В зависимости от того, где располагаются центры, периферические нервы подразделяются на спинномозговые, черепные и нервы вегетативного отдела нервной системы, которые могут проходить или в составе соматических центров к органам тела, или в составе висцеральных нервов к внутренним органам.

Каждый периферический нерв представляет собой сложное анатомическое образование; в нем наряду с нервными проводниками, или нервными волокнами, имеется значительное число соединительнотканных элементов (оболочки нерва), кровеносных и лимфатических сосудов, обеспечивающих его питание.

Развитие нервов. Нейробласты, составляющие клеточную основу верхнего слоя мозговой трубки, своими отростками выходят за пределы развивающегося мозга и соединяются с соответствующими органами посредством афферентных, или центростремительных (чувствительных), и эфферентных, или центробежных (двигательных), волокон.

Спинномозговые нервы. У ланцетника из-за отсутствия позвонков дорсальный (чувствительный) и вентральный (двигательный) нервы отходят от спинного мозга в каждом сегменте самостоятельно; спинномозговые узлы от спинного мозга не обособлены. Дорсальный нерв у них идет через миосепты в кожный покров и дает висцеральную ветвь в кишечную стен-

321

ку. Вентральный нерв по выходе из спинного мозга направляется в миотом и проходит между миосептами, располагаясь каудовентральнее чувствительного нерва. С появлением скелетной сегментации у вышестоящих позвоночных оба нерва объединяются в общий ствол смешанного спинномозгового нерва. Одновременно происходит обособление от спинного мозга чув ствительных клеток, которые образуют на дорсальном корешке смешанного спинномозгового нерва спинальный ганглий – gn. spinale (рис. 187).

Спинальные ганглии представляют собой скопление нервных клеток; один (длинный) их отросток служит воспринимающим отделом и отходит от рецептора, расположенного на периферии, а второй (короткий) является передающим и направляется в спинной мозг в составе дорсального корешка. Дистальнее спинального ганглия чувствительные и двигательные волокна объединяются в общий смешанный спинномозговой нерв.

Спинномозговые нервы и соответствующие им спинальные ганглии располагаются метамерно и относятся к определенным кожным, мышечным, костным, внутренноостным и сосудистым сегментам. Соответственно первичной сегментации тела животного происходит и ветвление смешанного спинномозгового нерва. По выходе из позвоночного канала от него отходят: а) дорсальная ветвь – r. dorsalis – в кожу и мышцы надпозвоночного отдела туловища; б) вентральная ветвь – r. ventralis, посылающая медиальную или соединительную – r. medialis, s.r. communicans – в висцеральный мезобласт к симпатическому ганглию, от которого отходят ветви как к внутренним органам, так и к соматическим. Продолжающаяся вентральная ветвь разветвляется в поверхностных и глубоких слоях боковой стенки туловища.

А |

Б |

Рисунок 187 – Схема образования и ветвления спинномозговых нервов:

А – у ланцетника: 1 – спинной мозг; 2 – хорда; 3 – мозг; 4 – висцеральный нерв; 5 – кишка; 6 – полость тела; 7 – миотом; 8 – левый вентральный корень; 9 – правый дорсальный корень; Б – у млекопитающего: 1 – спннальный ганглий; 2 – вентральный корень; 3 – смешанный спинномозговой нерв; 4 – ветвь к оболочкам спинного мозга; 5 – симпатический (паравертебральный) ганглий; 6 – белая и 7 – серая соединительные ветви; 8 – дорсальная ветвь спинномозгового нерва; 8' – ее латеральная и 8'' – медиальные ветви; 9 – вен

тральная ветвь спинномозгового нерва; 9' – ее латеральная и 9'' – медиальная ветви

322

Впоследующем в связи с разделением туловища на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы, развитием грудных и тазовых конечностей, редукцией или смещением отдельных дерматомов и миотомов происходит и соответствующая перестройка первичных нейросегментов. Эта перестройка сопровождалась редукцией отдельных нервов, изменением их топографии с образованием спинномозговых сплетений – plexus cervicalis, brachialis, lumbalis et sacralis.

Черепные нервы в отличие от спинномозговых отходят от центров, залегающих в стволовой части головного мозга и являющихся видоизмененными отделами продолжающегося в краниальном направлении серого вещества спинного мозга. К таким центрам относятся: а) ядра двигательных нервов (III, IV, VI, XI и ХII пары черепных нервов) соответствуют вентральным рогам спинного мозга; б) двигательные ядра смешанных нервов (V, VII, IX, X пары) располагаются в основании четвертого мозгового желудочка.

Чувствительные волокна смешанных черепных нервов берут начало в коже головы, слизистой оболочке ротовой и носовой полости и, прежде чем вступить в головной мозг, проходят через соответствующие чувствительные ганглии.

Вегетативные нервы относятся к симпатической и парасимпатической частям вегетативного отдела нервной системы.

Симпатическая часть нервной системы является производной нейробластов (симпатобластов) основной вентральной пластинки и вентрального отдела медулярной трубки, из которой нервные клетки выселяются в вентральном направлении и располагаются вдоль позвоночного столба латеродорсально от аорты. Концентрируясь в сегментальные симпатические узлы, соединенные между собой межузловыми связями, они образуют симпатический ствол. От каждого симпатического узла отходят эфферентные волокна к внутренним органам и соединительная ветвь к соответствующему спинномозговому нерву (ramus communicans). В состав соединительной ветви входят как чувствительные волокна спинномозговых нервов, несущих импульсы от внутренних органов, так и симпатические волокна, выходящие из боковых рогов спинного мозга, а также и те, которые идут от симпатических ганглиев в соматические отделы

всоставе смешанных нервов. Последние не имеют миелиновой оболочки и составляют основу серой соединительной ветви – r. communicans grisea.

Вшейном отделе симпатический ствол представлен позвоночным нервом. В области головы симпатические узлы выделяются из закладок тройничного, коленчатого и дистального узлов.

Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы представлена волокнами, которые проходят в составе смешанных нервов, отходящих от специальных ядер основания мозга и из серого вещества крестцового отдела спинного мозга.

Строение периферического нерва

Каждый периферический нерв состоит из большого числа нервных волокон, объединенных соединительнотканными оболочками. В нервном волокне, независимо от его природы и функционального назначения, различают осевой цилиндр – cylindroaxis, покрытый собственной оболочкой – axolemma и нервной оболочкой – neurolemma. При наличии в последней жироподобного вещества – миелина нервное волокно называется мякотным или миелиновым – neurofibra myelinata, а при его отсутствии – безмякотным или амиелиновым – neurofibra amyelinata (голые нервные волокна – neurofibra nuda).

Значение мякотной оболочки заключается в том, что она способствует лучшему проведению нервного возбуждения. В безмякотных нервных волокнах возбуждение проводится со скоростью 0,5 – 2 м/с, в то время как в мякотных волокнах – 60 – 120 м/с. По диаметру отдельные нервные волокна подразделяются на толстые мякотные (от 16 – 26 мкм у лошади, жвачных до 10 – 22 мкм у собаки) – эфферентные соматические; средние мякотные (от 8 – 15 мкм у лошади, жвачных до 6 – 8 мкм у собаки) – эфферентные соматические; тонкие (4 – 8 мкм) – эфферентные вегетативные (рис. 188).

Безмякотные нервные волокна входят в состав как соматических, так и висцеральных нервов, но в количественном отношении их больше в вегетативных нервах. Они различаются как по диаметру, так и по форме ядер невролеммы: 1) маломякотные, или безмякотные,

323

волокна с округлой формой ядер (диаметр волокна 4 – 2,5мкм, размер ядра 8×4,6 мкм, расстояние между ядрами 226 – 345 мкм); 2) маломякотные, или безмякотные, волокна с овально вытянутой формой ядер невролеммы (диаметр волокна 1 – 2,5 мкм, размер ядра 12,8×4 мкм, расстояние между ядрами 85 – 180 мкм); 3) безмякотные волокна с веретенообразной формой ядер невролеммы (диаметр волокна 0,5 – 1,5 мкм, расстояние между волокнами 60 – 120 мкм). У животных разных видов эти показатели могут быть неодинаковыми.

Оболочки нерва. Нервные волокна, отходящие от мозга, посредством соединительной ткани объединяются в пучки, составляющие основу периферических нервов. В каждом нерве соединительнотканные элементы участвуют в образовании: а) внутрипучковой основы – endoneurium, располагающейся в виде рыхлой соединительной ткани между отдельными нервными волокнами; б) соединительнотканной оболочки, покрывающей отдельные группы нервных волокон, или периневрий – perineurium. В этой оболочке снаружи различают двойной слой плоских эпителиальных клеток эпендимоглиальной природы, которые образуют вокруг нервного пучка периневральное влагалище, или периневральное пространство – spatium perineurii. От базилярного внутреннего слоя выстилки периневрального влагалища в глубь нервного пучка отходят соединительнотканные волокна, образующие внутрипучковые периневральные перегородки – septum perineurii; последние служат местом происхождения кровеносных сосудов, а также участвуют в образовании эндоневриума.

Периневральные влагалища сопровождают пучки нервных волокон на всем их протяжении и делятся по мере деления нерва на более мелкие ветви. Полость периневрального влагалища сообщается с субарахноидальным и субдууральным пространством спинного или головного мозга и содержит небольшое количество ликвора (нейрогенный путь проникновения вируса бешенства в центральные отделы нервной системы).

Группы первичных нервных пучков посредством плотной неоформленной соединительной ткани объединяются в более крупные вторичные и третичные пучки нервных стволов и составляют в них наружную соединительнотканную оболочку, или эпиневрий – epineurium.

Б

А

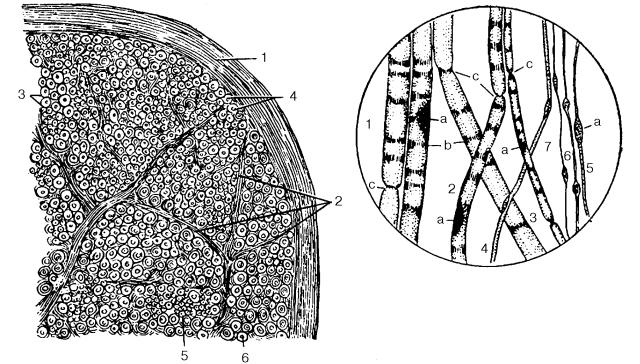

Рисунок 188 – Строение периферического нерва:

А – нерв на поперечном срезе: 1 – epineurium; 2 – perineurium; 3 – endoneurium; 4 – neurofibra myelinata; 5 – cylindraxis; Б – состав нервных волокон в соматическом нерве овцы: 1, 2, 3 – neurofibra myelinata; 4 – neurofibra amyelinata; 5, 6, 7 – neurofibra nuda; a – lemmocytus; b – incisio myelini; с – isthmus nodi

324

В эпиневрии по сравнению с эндоневрием проходят более крупные кровеносные и лимфатические сосуды – vasa nervorum. Вокруг нервных стволов имеется то или иное количество (в зависимости от места прохождения) рыхлой соединительной ткани, образующей по периферии нервного ствола дополнительную околонервную (защитную) оболочку – paraneurium. В непосредственной близости к нервным пучкам она преобразуется в эпиневральную оболочку.

Закономерности хода и ветвления нервов

В топографии и ветвлении периферических нервов много общего с топографией и ветвлением кровеносных сосудов, с которыми они чаще проходят вместе, образуя сосудистонервные пучки. Совместное их прохождение обусловлено особенностями развития органов, для которых они предназначены, областью распределения и условиями функционирования. Располагаясь в одном общем соединительнотканном футляре, кровеносные сосуды обеспечивают создание оптимального температурного режима для проводимости нервных импульсов, а также для питания нервных стволов. Кроме того, для периферических нервов характерны еще некоторые особенности.

1. Спинномозговые нервы от спинного мозга отходят метамерно в соответствии с делением костной основы и подразделяются на шейные, грудные, поясничные, крестцовые и хвостовые. Черепные нервы отходят от продолговатого (с ХII по V пару) и среднего мозга (IV и III пары). I и II черепные пары нервов занимают в этом отношении особое положение, являясь нервными трактами важнейших органов чувств.

Рисунок 189 – Зоны распределения кожных нервов:

1 – подглазничный н.; 1' – подблоковый н.; 2 – лобный н.; 2' – скуловой н.; 3 – дорсальные ветви шейных н.; 4

– дорсальные ветви грудных н.; 5 – подвздошно-подчревный н.; 6 – подвздошнопаховой н.; 7 – краниальные кожные ягодичные н.; 8 – средние кожные ягодичные н.; 9 – хвостовые н.; 10 – промежностный п.; 11 – кау дальные кожные ягодичные н.; 12 – большеберцовый н.; 13 – плантарные кожные нервы стопы; 14 – мало берцовый поверхностный н.; 15 – кожный латеральный нерв голени; 16 – кожный латеральный нерв бед ра; 17 – наружный срамной н.; 18 – н. сафенус; 19 – кожный медиальный н. стопы; 20 – вентральные ветви грудных н.; 21 – локтевой н.; 22 – срединный н.; 23 – мышечно-кожный н.; 24 – лучевой поверхностный н.;

25 – подмышечный н.; 26 – вентральный шейный н.; 27 – нижнечелюстной н.

325

2.Каждый спинномозговой нерв имеет два корня – дорсальный и вентральный – radix dorsalis et ventralis. На дорсальном корне находится спинномозговой ганглий – ganglion spinale. Оба корня у выхода из позвоночного канала соединяются в общий нервный ствол – спинномозговой нерв – n. spinalis, содержащий чувствительные, двигательные и симпатические волокна. Черепные нервы отходят преимущественно одним корнем, соответствующим дорсальному или вентральному корешку спинномозгового нерва.

3.Все эфферентные (двигательные) нервные волокна выходят из вентральных столбов серого мозгового вещества спинного мозга и из соответствующих двигательных ядер продолговатого и среднего мозга (III, IV, VI, ХI и ХII). На спинном мозге они формируют вентральные двигательные корни.

4.Все афферентные (чувствительные) нервные волокна состоят из нейритов клеток спинномозговых узлов и соответственно ганглиев черепных нервов (V, VII, VIII, IХ и Х пар). Следовательно, все тела рецепторных (чувствительных) нейронов лежат вне спинного и головного мозга.

5.Каждый спинномозговой нерв по выходе из позвоночного канала отдает белую соединительную ветвь – ramus communicans albus – в симпатический ствол, ветвь в оболочки спинного мозга – r. meningeus, затем получает серую соединительную ветвь – r. communicans griseus – от симпатического ствола и делится на дорсальную и вентральную ветви – r. dorsalis et ventralis – соответственно разграничению туловищной мускулатуры на дорсальный и вентральный мышечные тяжи с их сосудами. Каждая из упомянутых ветвей, в свою очередь, делится на медиальную и латеральную ветви – rr. medialis et lateralis – для мускулатуры и кожи, что также обусловливается разделением мышечных тяжей на латеральный и медиальный пласты. Совокупность ветвей каждого сегментного нерва вместе с соответствующим участком спинного мозга образует нервный сегмент – невротом – neurotom. Невротомы яснее выражены там, где существует четкая сегментация в скелете и мышцах, например, в грудном отделе туловища.

6.При смещении в процессе эволюции миотомов вслед за ними смещаются иннервирующие их ветви соответствующих невротомов. Так, диафрагмальный нерв – n. phrenicus, происходящий от 5 – 7-го шейных невротомов, подходит к диафрагме через всю грудную полость; или, например, добавочный нерв – n. accessorius – выходит из позвоночного канала через рваное отверстие в черепе, а направляется в шейный отдел для иннервации плечеголовной, трапециевидной и грудиночелюстной мышц.

Вобласти отхождения нервов в конечности образуются плечевое и поясничнокрестцовое нервные сплетения – plexus brachialis et lumbosacralis, а из них уже берут свое начало нер вы, направляющиеся в определенные мышечные группы. Обычно и нервы, и мышцы конечностей являются многосегментными. Нервные сплетения встречаются и в области шеи, что также объясняется сложным происхождением шейных мышц. Соединительные ветви между отдельными нервами – rr. communicantes – указывают на происхождение отдельных нервов из нескольких невротомов.

7.Чувствительные нервы хотя в основном и соответствуют кожным сегментам – дерматомам, но иннервируют не только область своего сегмента, а заходят и в смежные дерматомы. Поэтому обезболивание какого-либо кожного сегмента (дерматома) возможно только при выключении трех смежных невротомов.

Спинномозговые нервы

Спинномозговые нервы – nervi spinales – разделяются на шейные (C ), грудные (Th), поясничные (L), крестцовые (S ) и хвостовые (Co) соответственно делению позвоночного столба.

Шейные нервы

Шейные нервы – nn. cervicales – в количестве 8 пар выходят через межпозвоночные отверстия: первая пара (С I) выходит через межпозвоночное отверстие атланта, вторая пара (C II) – через межпозвоночное отверстие позади атланта, а восьмая пара (C VIII) – позади 7-го шейного позвонка. Каждый шейный нерв получает серую ветвь – r. griseus, в том числе C VIII–VII – от звездчатого узла, C VI–III (II) – от позвоночного нерва и C (II) – от краниального шейного

326

симпатического узла. Получив серую ветвь и отдав оболочечную ветвь – r. meningeus, спинномозговой нерв делится на дорсальную и вентральную ветви – rr. dorsales et ventrales. Дорсальные медиальные ветви идут по медиальной поверхности полуостистой мышцы головы и шеи, а латеральные – по медиальной поверхности шеи мышц – пластыревидной и длиннейшей. Дорсальная медиальная ветвь первого шейного нерва носит название большого затылочного нерва – n. occipitalis major, который разветвляется в коротких мышцах затылочно-атлантного и осьатлантного суставов, а также в коже затылочной области и каудальных мышцах ушной раковины.

Отдельные вентральные ветви шейных нервов характеризуются особым ходом и соответственно этому получают специальные названия (рис. 190, 191). Вентральная ветвь первого шейного нерва соединяется с подъязычным и вентральной ветвью второго шейного нерва, разветвляется в мышцах шеи. Вентральная ветвь второго шейного нерва имеет соединения с C I, C III, добавочным нервом. От нее берет начало большой ушной нерв – n. auricularis magnus, который разветвляется в коже основания головы, мышцах ушной раковины и здесь имеет соединения с ветвями n. facialis. Продолжением вентральной ветви C II служит поперечный нерв шеи – n. transversus colli; получив соединительную ветвь от C III, он разветвляется в коже шеи, имея соединения с кожными ветвями шеи – n. facialis. Диафрагмальный нерв – n. phrenicus – происходит из C (V), VI и VII. Медиально от лестничной мышцы и подключичной артерии он направляется в грудную полость и разветвляется в диафрагме.

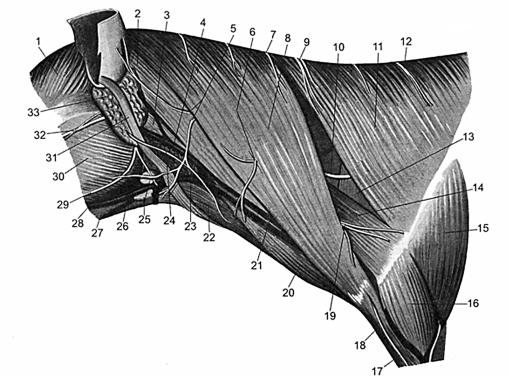

Рисунок 190 – Синтопия кровеносных сосудов и нервов в области шеи (поверхностный пласт):

1 – височная мышца; 2 – грудинно-затылочная мышца; 3 – грудинно-сосцевидная мышца; 4 – внутренняя че люстная вена; 5 – второй шейный нерв; 6 – третий шейный нерв; 7, 9, 12 – дорсальные ветви шейных и груд ных нервов; 8 – ключично-шейная, ключично-затылочная и ключично-сосцевидная мышцы; 10 – дорсальная ветвь добавочного нерва; 11 – шейная трапециевидная мышца; 13 – предостная мышца; 14 – плечеатлантная мышца; 15 – лопаточная часть дельтовидной мышцы; 16 – акромиальная часть дельтовидной мышцы; 17 – надключичный нерв; 18 – ключично-плечевая мышца, 19 – четвертый шейный нерв; 20 – грудино-головная мышца; 21 – наружная яремная вена; 22 – грудино-подьязычная мышца; 23 – наружная че,иостная вена; 24 – шейная ветвь лицевого нерва; 25 – нижнечелюстные лимфатические узлы; 26 – межчелюстная мышца; 27 – двубрюшная мышца; 28 – общая лицевая вена; 29 – вентральный щечный нерв; 30 – большая жевательная

мышца; 31 – вентральная ушная мышца; 32 – дорсальный щечный нерв; 33 – околоушная железа

327

Надключичный нерв – n. supraclavicularis – происходит из C VI, разветвляется в коже области плечевого сустава, плеча и подгрудка. Вентральные ветви 3 (4) последних шейных нер вов принимают участие в формировании плечевого сплетения, из которого выходят нервы для плечевого пояса и свободного отдела грудной конечности.

Плечевое сплетение

Плечевое сплетение – plexus brachialis – образуется двумя стволами – trunci plexus – от вентральных ветвей C VI, VII и C VIII, Th I (II). Оно лежит вентрально от лестничной мышцы и медиально от лопатки. Из него выходят нервы, иннервирующие область плечевого пояса, мышцы лопатки и свободный отдел конечности (рис. 192).

Дорсальный нерв лопатки – n. dorsalis scapulae – двойной, отходит от C V и VI. Оба нерва идут в ромбовидную мышцу – один по медиальной поверхности, а другой в толще шейной части вентральной зубчатой мышцы, в которую они посылают ветви. Имеет соединительные ветви с длинным грудным нервом.

Длинный грудной нерв – n. thoracicus longus – берет начало двумя ветвями от C VII – VIII, которые, объединившись, направляются каудально и разветвляются в вентральной зубчатой мышце.

Рисунок 191 – Синтопия кровеносных сосудов и нервов в области шеи (средний пласт):

1 – височная мышца; 2 – длиннейшая мышца головы; 3 – пластыревидная мышца; 4 – второй шейный нерв; 5, 7 – межпоперечные дорсальные мышцы; 6 – ромбовидная мышца головы; 8 – зубчатая вентральная мышца шеи; 9 – ромбовидная мышца шеи; 10 – зубчатая вентральная мышца груди; 11 – плечевое нервное спле тение; 12, 13 – лестничная надреберная мышца: 14 – подмышечная артерия; 15 – прямая грудная мышца; 16 – первое ребро; 17 – грудная глубокая мышца; 18 – грудная поверхностная мышца; 19 – подмышечная вена; 20 – плечешейный артериальный ствол, общий ствол наружной яремной и подкожной вены плеча; 21 – подкожная вена плеча; 22 – грудино-затылочная мышца; 23 – грудинно-сосцевидная мышца; 24 – наружная яремная вена; 25 – общая сонная артерия; 26 – четвертый шейный нерв; 27 – вагосимпатический ствол; 28 – межпоперечные вентральные мышцы; 29 – внутренняя яремная вена; 30 – грудино-щитовидная мыш ца; 31 – грудино-подъязычная мышца; 32 – щитовидная железа; 33 – двубрюшная мышца: 34 – ключичнососцевидная мышца; 35 – внутренняя челюстная вена; З6 – большая жевательная мышка; 37 – грудино-

сосцевидная мышца; 38 – первый шейный нерв

328

Надлопаточный нерв – n. suprascapularis – образуется из C VI и VII, идет вместе с надлопаточной артерией в предостную и заостную мышцы и в лопатку.

Подлопаточные нервы – nn. subscapulares – в количестве 2 – 4 начинаются от C VI и направляются в одноименную мышцу, отдавая веточки в большую круглую мышцу и надкостницу медиальной поверхности лопатки.

Грудоспинной нерв – n. thoracodorsalis – берет начало вместе с подлопаточными или подмышечными нервами от C VI – VII (у копытных C VII – VIII) и направляется в широчайшую мышцу спины, отдавая по своему ходу ветви в большую круглую мышцу.

Подмышечный нерв – n. axillaris – начинается от C VII – VIII, вместе с плечевой окружной латеральной артерией проникает между подлопаточной и большой круглой мышцами вглубь и, отдав мышечные ветви в малую круглую и дельтовидную мышцы (у собаки и лошади также и в капсулярную), выходит на латеральную поверхность плеча. Здесь от него отходит краниальный латеральный кожный нерв плеча – n. cutaneus brachii lateralis cranialis – и продолжается на предплечье, где получает название краниальный кожный нерв предплечья – n. cutaneus antebrachii cranialis, здесь же он разветвляется, достигая запястья (В.И. Трошин).

А |

Б |

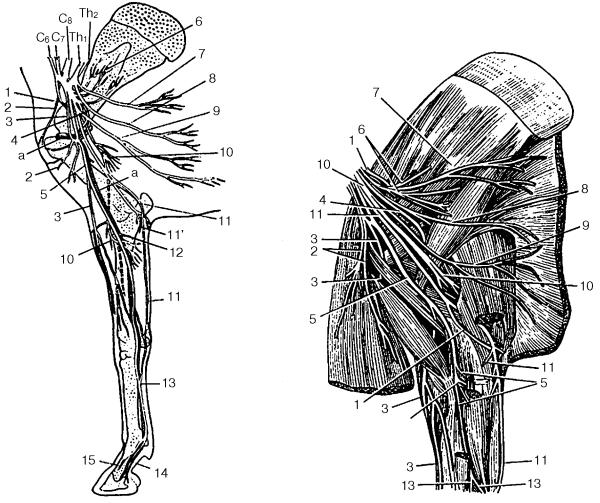

Рисунок 192 – Нервы грудной конечности лошашди:

А – схема нервов грудной конечности; Б – нервы области лопатки, плеча и предплечья; С6, С7, С8 – вен тральные ветви шейных и Th1, Th2 – грудных спинномозговых нервов; 1 – n. suprascapularis; 2 – nn. pectorales craniales; 3 – n. musculocutaneus; 4 – n. axillarls; 5 – n. medianus; 6 – nn. subscapulares; 7 – n. thoracodorsalis; 8 – n. thoracolateralis; 9 – n. pectoralis caudalis; 10 – n. radialis; 11 – n. ulnaris; 11' – r. n. ulnaris; 12 – n. interosseus antebrachii; 13 – nn. palmares; 14 – n. digitalis medialis (n. digitalis palmaris proprius); 15 – r. dorsalis; a – артери

альная магистраль

329

Лучевой нерв – n. radialis – самый крупный нерв разгибательной поверхности грудной конечности. Он начинается нервными пучками от C VII – C VIII и Th I, проходит между головками трехглавой мышцы плеча, где отдает им мышечные ветви. Огибая плечевую кость с каудальной поверхности в латеродистальном направлении, лучевой нерв в области локтевого сустава отдает каудальный латеральный кожный нерв плеча – n. сutaneus brachii lateralis caudalis – и делится на поверхностную и глубокую ветви. Глубокая ветвь – r. рrofundus – делится на мышечные ветви, которые разветвляются в разгибателях предплечья. Поверхностная ветвь – r. superficialis (рис. 193), отдав латеральный кожный нерв предплечья – n. cutaneus antebrachii lateralis, а у плотоядных и свиньи тоже латеральную и медиальную ветви, продолжается дистально и в области запястья делится на общие дорсальные пальцевые нервы – nn. digitales dorsales communes (I – IV – у плотоядных, II – IV – у свиньи, II – III – у жвачных; у лошади их нет), которые продолжаются в собственно дорсальные пальцевые нервы. У плотоядных наряду с общими дорсальными пальцевыми нервами от поверхностной ветви отходит первый неосевой дорсальный пальцевой нерв – n. digitalis dorsalis I abaxialis.

Мышечно-кожный нерв – n. musculocutaneus – берет начало из C VI – VII и, отдав проксимальную ветвь – r. proximalis – в коракоидно-плечевую и двуглавую мышцы, вместе со срединным нервом у копытных образует подмышечную петлю – ansa axillaris.

У плотоядных мышечно-кожный нерв проходит по медиальной поверхности плеча вдоль двуглавой мышцы (у копытных он проходит вместе со срединным нервом от подмышечной петли до дистальной трети предплечья, где вновь приобретает свою самостоятельность). Отдав дистальную мышечную ветвь в плечевую мышцу и обменявшись соединительными ветвями со срединным нервом (у плотоядных), мышечно-кожный нерв продолжается как медиальный кожный нерв предплечья – n. cutaneus antebrachii medialis.

Срединный нерв – n. medianus – берет начало из C VII – VIII, Th I, проходит по медиальной поверхности плеча (у копытных совместно с мышечно-кожным нервом) и в области локтевого сустава отдает мышечные ветви в круглый пронатор и поверхностный пальцевый сгибатель (у плодоядных), в сгибатели запястья и глубокий пальцевый сгибатель, в котором имеет внутримышечные соединения с ветвями локтевого нерва. Затем, отдав межкостный нерв предплечья – n. interosseus antebrachii, спускается до дистального конца предплечья и делится на общие пальмарные пальцевые нервы – nn. digitales palmares communes I – III (плотоядные), II – III (свинья, жвачные), а у лошади на медиальный и латеральный пальмарные нервы – nn. palmares medialis et lateralis, которые соответствуют второму и третьему общим пальмарным пальцевым нервам. Общие пальмарные пальцевые нервы с костей пясти переходят в соответствующие собственно пальмарные пальцевые нервы – nn. digitales palmares propriis – I – IV (плотоядные), II – IV (свинья, жвачные) и у лошади на латеральный и медиальный пальмарные пальцевые нервы – nn. digitales palmares lateralis et medialis.

Локтевой нерв – n. ulnaris – образуется за счет C VIII и Th I (у лошади и собаки и Th II), проходит по медиальной поверхности плеча по направлению к локтевому бугру, отдавая по своему ходу каудальный кожный нерв предплечья – n. cutaneus antebrachii caudalis, который достигает пальмарной поверхности запястья, и мышечные ветви в каудальные мышцы предплечья. Над запястьем локтевой нерв делится на дорсальную и пальмарную ветви.

Дорсальная ветвь – r. dorsalis – делится на общий дорсальный пальцевый нерв – n. digitalis dorsalis communis IV (плотоядные, свинья, жвачные) и V неосевой дорсальный пальцевый нерв – n. digitalis dorsalis V abaxialis (плотоядные, свинья), которые продолжаются дистально и делятся на собственные дорсальные пальцевые нервы – nn. digitales dorsales proprii IV–V (кошка, свинья, жвачные). У лошади дорсальная ветвь разветвляется в коже дорсолатеральной поверхности запястья и пясти.

Пальмарная ветвь – r. palmaris, в свою очередь, делится на поверхностную и глубокую ветви.

Поверхностная ветвь – r. superficialis – делится на две ветви. Одна идет как общий дорсальный пальцевый нерв – n. digitalis palmaris communis IV (плотоядные, свиньи, жвачные), а у лошади III, или латеральный пальцевый нерв – n. palmaris lateralis, в образовании которого принимает участие и пальмарная латеральная ветвь срединного нерва. На середине пястной кости латеральный пальмарный нерв у лошади принимает соединительную ветвь от медиального пальмарного нерва. В области пястнопутового сустава общий пальмарный пальцевый

330