Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdfНЕРВНАЯ СИСТЕМА – SYSTEMA NERWOSUM

Нервная система как интегрирующая, координирующая, адаптационно-трофическая система организма обеспечивает его целостность и гармоничное единство с окружающей средой, и основную функцию организма – реактивность.

Проникая своими нервными окончаниями во все части и органы тела животного, нервная система осуществляет их морфологическую взаимосвязь и функциональную зависимость от центральных отделов нервной системы, обеспечивающих все многообразие процессов, происходящих в организме, которые характеризуют особую форму движения материи, именуемой жизнью. Жизнь проявляется, прежде всего, в способности организма к обмену веществ с окружающей средой и его перестройке в зависимости от условий существования. Поэтому нервная система выступает как основная адаптационно-трофическая система организма, обеспечивающая не только гармоничное единство организма с окружающей средой, но и его приспособительную перестройку (адаптацию) к конкретным условиям существования. Чем совершеннее адаптационные механизмы нервной системы, тем больше у организма возможностей для его совершенствования, т.е. для прогрессивной эволюции, и наоборот: при несовершенстве адаптационных механизмов организм обречен на вымирание.

Прогресс эволюции конкретных животных форм находится в прямой зависимости от потенциальных возможностей нервной системы и её способностей к адаптивной перестройке. Отсюда знание особенностей строения и функционирования нервной системы имеет важное значение в деятельности врача. В тех случаях, когда в организме под влиянием эндогенных или экзогенных факторов происходят нарушения обменных процессов и развивается болезнь, то весьма необходимо вовремя оценить не только степень поражения того или иного органа, но и определить степень нарушения координационных функций нервной системы, чтобы можно было своевременно осуществить её охранение или мобилизовать её потенциальные возможности для восстановления нарушенных координаций между органами и системами организма.

Общие принципы построения нервной системы

Структурной основной и функциональной единицей нервной системы является нейрон – neuron. В состав нервной системы входят миллиарды нервных клеток (рис. 158, 159). Они классифицируются по числу отростков, их длине и скорости проведения импульсов. Униполярные клетки имеют только аксоны и лишены дендритов, биполярная клетка имеет аксон и дендрит; мультиполярная клетка включает один аксон и много дендритов. В зависимости от скорости проведения импульсов по аксонам различают нейроны А, В и С. Волокна нейронов групп A и B миелизированные (рис. 160) и проводят импульс с большей скоростью, чем волокна С меньшего диаметра. В каждой нервной клетке различают тело и нервные отростки – дендриты с их рецепторными окончаниями и нейриты (аксоны) (рис. 158, 159) с их эффективными окончаниями.

Тела нервных клеток в центральном отделе нервной системы (головной и спинной мозг) образуют серое мозговое вещество – substantia grisea, а на периферии – ганглии – ganglion (спинальные и автономные – ganglion spinale et autonomicum).

Нервные волокна в центральных органах нервной системы составляют основу белого мозгового вещества – substantia alba – и выполняют функцию проводников. В периферическом отделе нервной системы они входят в состав нервов – nervi – и проводят нервные импульсы от центра к периферии (двигательные, или эфферентные, волокна) или, наоборот, от периферии к центру (чувствительные или афферентные волокна).

281

Рисунок 158 – Схема строения различных нейроцитов:

А – униполярный нейроцит; Б – биполярный нейроцит; В – ложная униполярная клетка; Г – мультиполярная нервная клетка: 1 – дендриты, 2 – аксон

Рисунок 159 – Cxeмa строения нейроцита (нейрона) (Cadel):

1 – дендрит; 2 – синапсы; 3 – тело клетки; 4 – миелиновая оболочка; 5 – моторные бляшки

282

|

|

|

Перехват Ранвье |

|

Миелиновая |

N |

|

N2 |

|

оболочка |

1 |

|||

|

еще не возбужден |

|||

|

возбужден |

|||

Аксон |

|

|

|

|

Продольный ток |

Слабый ток потерь через |

|||

миелиновую оболочку |

||||

Рисунок 160 – Схема передачи возбуждення по нервному волокну (по Stampeli)

Все нейроны заключены в особый остов – нейроглию, образованную глиальными клетками, выполняющими защитную, а в центральных органах нервной системы – трофическую и опорную функции. В ней же проходят и кровеносные сосуды, отделенные от нейронов мезоглией, являющейся производным мезодермы.

Нервные рецепторные окончания чувствительных нервных волокон (рецепторы) воспринимают внешние и внутренние раздражения и передают нервные импульсы по дендритам (рецепторным, или афферентным, нервным отросткам) в теле нейрона.

Нейрит (аксон, или эфферентный нервный отросток) бывает только один. Он передает ответные импульсы из тела нейрона через синапсы или на другие нейроны, или на рабочие клетки (мышечные или железистые). Весь путь от восприятия раздражения до передачи возбуждения на исполнительные органы называется рефлекторной дугой (рис. 161).

Биполярный нейроцит

Униполярный нейроцит

Дендриты

Нейрит

Псевдоуниполярный

нейроцит

Мультиполярный

нейроцит

Рисунок 161 – Типы нервных клеток

283

Простейшая рефлекторная дуга представляет собой цепь из трех нейронов, из которых один находится на периферии – рецепторный, или чувствительный, второй располагается в вентральных рогах спинного мозга или в двигательных ядрах стволовой части головного мозга и своим аксоном соединяется с рабочим органом. Между ними находится третий, так называемый вставочный нейрон; он обеспечивает передачу импульса с чувствительного звена рефлекторной дуги на двигательное. Обычно в рефлекторной дуге участвует громадное число нейронов (один нейрон может контактировать своим дендритом с более чем 4 тыс. других нейронов, а своим нейритом – с более чем 27 тыс. нейронов). При таком построении рефлекторной дуги возбуждение, возникшее даже в одном рецепторном районе, передается бесчисленному множеству клеток исполнительных различных органов, что и обеспечивает координацию их функций. В нервной системе, несмотря на её морфофункциональную целостность, сложное строение выделяют три основных отдела: центральный, периферический и автономный.

Развитие нервной системы

Возникновение нервной системы обусловлено реактивностью организма, т.е. его способ ностью воспринимать раздражения и отвечать на них соответствующей двигательной реак цией. Следовательно, примитивная нервная функция должна одновременно сочетаться с примитивной мышечной функцией, а соответствующая структура должна представлять собой единое и неразрывное целое, возникающее в виде нервно-мышечной системы без какихлибо дифференцированных компонентов. У одноклеточных организмов клетка выполняет все функции питания и обмена, в том числе обладает свойствами раздражимости и способностью отвечать определенным образом на раздражения. Лишь позднее, в процессе эволюции, происходит дифференциация этой единой системы на отдельные компоненты нервной и мышечной систем, которые продолжали развиваться уже самостоятельно, но в теснейшей взаимосвязи. Такими органами у примитивных кишечнополостных (гидра) служат три группы специализированных клеток – эпителиально-мышечные, чувствительно-нервные и нервные (рис. 162). Поэтому не случайно в эмбриогенезе нервные клетки закладываются в среде эпителиальных клеток наружного зародышевого листка (эктодермы).

Эпителиально-мышечные клетки воспринимают раздражение и передают его непосредст венно на мышечную часть. Ответная реакция выражается в движении.

Чувствительно-нервная клетка имеет два отростка, из которых один обращен во внеш нюю среду (рецепторный), а другой, более длинный, соединен с обособленными мышечными клетками. Ответная реакция на воспринятое раздражение заключается в мышечном движении.

Нервные клетки размещаются под эпителием и своими отростками соединяются с эпите лиальными и мышечными клетками. За счет соединений между собой нервные клетки обра зуют диффузные сплетения.

В процессе эволюции строение нервной системы усложняется в связи с усложнением функции. Ведущими факторами при этом являются, с одной стороны, дифференциация и концентрация чувствительных клеток, формирующих специфические органы чувств (рецепторы), а с другой стороны – развитие мышечных элементов.

Примитивная концентрация нервных элементов наблюдается уже у некоторых кишечно полостных (медуз) в виде нервного кольца по краю зонтика. Здесь уже у некоторых из них располагаются и специализированные рецепторы: глазки, хеморецепторы и органы равновесия. Наиболее резко концентрация выражена в организмах, построенных по принципу одноосности и двусторонней симметрии, способных к направленному поступательному движению. У них возникают нервные продольные стволы в виде парных или непарных брюшных узловатых цепочек (при наличии сегментации тела). При этом на головном конце тела развивается «головной мозг» с надглоточным и подглоточным ганглиями. Надглоточный ганглий характеризуется своими связями с таким органами чувств, как зрение, обоняние, в результате он становится надсегментарным органом, обеспечивающим более быстрое проведение возбуждения по всему телу. Подглоточный ганглий связан с кишечной трубкой. Наконец, у высших насекомых за счет всех брюшных узлов формируется грудной ганглий, а надглоточный ганглий, выполняя сложную функцию, приобретает и соответствующее строение, вплоть до появления в нем

284

ассоциативных центров. Наличие последних способствует осуществлению сложных инстинк тов, которые являются результатом исторически сложившегося взаимодействия организма с внешней средой. С появлением на определенном этапе развития замкнутой сосудистой системы из мезенхимы развивается сосудистая (симпатическая) нервная система,

У хордовых нервная система происходит не только из эктодермы, непосредственно под вергающейся воздействиям внешней среды, но, возможно, из энтодермы (по данным R. Remak, A. Tinel, С.И. Матвеевой, 1953) и из мезодермы, т.е. так же, как и у беспозвоночных. В отличие от беспозвоночных нервная эктодермальная система развивается строго локализованно – из нервной спинной пластинки. Эта локализация обусловлена особенностями строения предков хордовых, имеющих на теле (за исключением небольшого его участка) хорошо выраженный защитный кожный покров.

Рисунок 162 – Филогенез нервной системы

А – схема диффузной нервной системы (гидра); 1 – эпителиально мышечная клетка; 2 – чувствительная нервная клетка; 3 – ее рецеп торный и 3' – эффекторный отроски; 4 – эктодерма; 5 – мышечная клетка; 6 – нервная клетка; 7 – мезенхима; 8 – энтодерма; Б–В – концентрация нервной системы (насекомое); 1 – надглоточный и подглоточный ганглии; 2 – ганглии брюшной нервной цепочки; 3 –

грудной ганглий; 4 – рецепторы

285

Из нервной пластинки сначала образуется нервный желоб, а затем нервная трубка с цен тральным спинномозговым каналом. Нейроны, развивающиеся в нервной трубке, своими отростками – дендритами и нейритами – вступают в связь со всеми без исключения элементами организма.

Нервная система хордовых (позвоночных) в целом сравнительно с беспозвоночными ха рактеризуется: 1) высокой дифференциацией органов чувств (рецепторов); 2) полярной про водимостью в цепи нейронов благодаря их синаптическим связям; 3) миелинизацией нервных волокон, повышающей их проводимость; 4) мощным развитием надсегментного органа в виде сетчатого образования (formatio reticularis), а у млекопитающих, кроме того, в виде коры полушарий головного мозга; 5) глубоким размещением нервных клеток в центральной нервной системе (у беспозвоночных клетки в ганглиях лежат на периферии, а отростки их более глубоко, что обусловливается особенностями формирования их нервной системы); 6) разделением нервной системы на центральный отдел (головной и спинной мозг) и периферический, в состав которого входят спинномозговые, черепно-мозговые и вегетативные нервы; 7) наличием спинномозгового канала с его расширением в центральном отделе нервной системы; 8) дорсальным расположением мозга по отношению к кишечнику и хорде.

Центральный отдел нервной системы

Центральный отдел нервной системы топографически и функционально разделяется на спинной мозг, лежащий в позвоночном канале, и головной мозг, помещающийся в полости черепа. Как спинной, так и головной мозг построен из серого и белого мозгового вещества.

Серое мозговое вещество состоит из нервных клеток и их отростков, а белое вещество – только из отростков нервных клеток, образующих центральные проводящие пучки. Серое мозговое вещество располагается в центре мозга вокруг центральных мозговых полостей: центрального спинномозгового канала и желудочков головного мозга. В спинном мозге серое вещество макроскопически воспринимается как сплошная масса, в то время как в головном мозге оно представлено большим числом ядер, состоящих из скоплений и сцеплений нервных клеток, выполняющих однородную функцию. Подобные функциональные ядра гистологически обнаруживаются и в спинном мозге. Другая особенность строения головного мозга млекопитающих выражается в том, что в полушариях большого мозга, а также в мозжечке серое мозговое вещество залегает и на периферии в виде коры большого мозга и коры мозжечка. Коре головного мозга функционально подчинены все глубжележащие отделы серого мозгового вещества, которые в целом формируют серое подкорковое мозговое вещество, или подкорковые ядра.

Кроме коры полушарий и подкорковых ядер, как в спинном мозге, так и в головном имеется сетчатое образование, которое хотя и имеет примитивное строение, но выполняет весьма важную функцию. Сетчатое образование, или ретикулярная формация, формируется сетью нервных волокон и нервными клетками разнообразной величины и формы. Нервные волокна идут в центральной нервной системе в разных направлениях – продольно и поперечно, что позволяет ей быть связанной со всеми отделами головного и спинного мозга. Таким образом, ретикулярная формация представляет собой неспецифическую активирующую систему мозга, включая кору полушарий (у млекопитающих), куда направляются восходящие пути ретикулярной формации. От коры зависит в то же время и сама ретикулярная формация, благодаря наличию нисходящих путей, идущих из коры в промежуточный и средний мозг.

У низших позвоночных, не имеющих коры, ретикулярная формация является главным центром координации реакций и поведения. Возбуждение в ретикулярной формации протекает диффузно, независимо от источника и специфики раздражения. В спинном мозге ретикулярная формация располагается с боков от дорсальных столбов серого мозгового вещества и вокруг центрального спинномозгового канала. Сильнее оно выражено в грудной и особенно в шейной части спинного мозга. В продолговатом, среднем и промежуточном мозге ретикулярная формация, по мнению многих авторов, представлена также и ядрами.

286

Спинной мозг

Спинной мозг – medulla spinalis – это рефлекторно-проводниковый отдел нервной системы, в котором располагаются центры, ведающие функциями аппарата движения, мочеиспускания, дефекации, и проводящие пути, осуществляющие связи центров спинного мозга между собой и с центрами головного мозга. Здесь замыкаются рефлекторные дуги, осуществляющие передачу импульсов с чувствительного звена на двигательный, обеспечивая тем самым автоматизм движения животного. В спинном мозге заложены центры, осуществляющие регуляцию интенсивности кровотока в сосудистой системе в зависимости от функционального состояния аппарата движения и внутренних органов.

РАЗВИТИЕ СПИННОГО МОЗГА. Спинной мозг развивается из наружного зародышевого листка. Его клетки, разрастаясь вдоль средней линии зародышевого щитка, формируют нервную пластинку (рис. 163), которая превращается затем в нервный желобок, ограниченный боковыми нервными валиками. Вследствие срастания краев желобка под эктобластом появляется нервная, или мозговая, трубка с центральным спинномозговым каналом. Нервные валики превращаются в ганглиозные пластинки, а последние – в спинномозговые узлы, или ганглии, что обусловлено сегментацией склеротомов, окружающих хорду и мозговую трубку.

Центральный канал на головном конце нервной трубки некоторое время остается открытым, образуя невропор – neuroporus, который затем закрывается концевой пластинкой – lamina terminalis.

Нервная трубка первоначально образована одним слоем клеток, которые в процессе раз вития дифференцируются на глиобласты и нейробласты. Из глиобластов развивается нейроглия, выполняющая защитную, опорную и трофическую функции для нейронов, возни кающих из нейробластов.

Нейроглия – neuroglia – представлена клетками эпендимы, макроглии и олигодендроглии. Клетки эпендимы – ependyma – выстилают изнутри центральный спинномозговой канал и образуют внутреннюю и наружную пограничные мембраны – membrana limitans interna et externa. Последняя изолирует мозговую трубку от окружающей мезенхимы. Макроглия, состоящая из звездчатых клеток – астроцитов, своими отростками формирует строму мозга, в которой располагаются нейроны, и пограничную мембрану вокруг врастающих в мозг кровеносных сосудов. Клетки олигодендроглии располагаются вокруг нейронов, как в самом мозге, так и вокруг отростков нейронов в нервах – в виде «шванновских» клеток и неврилеммы. В неврилемме на разных этапах развития плода появляется миелин, который улучшает проводимость нервных волокон, что стоит в связи с совершенствованием как мозга, так и исполнительных органов. Такие нервные волокна называются миелиновыми (мякотными) в отличие от амиелиновых (безмякотных), обладающих более медленным проведением импульсов (первые – до 120 м/с, вторые – 0,8 м/с).

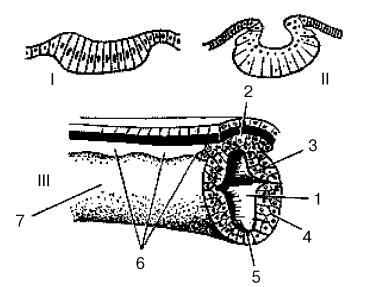

Pucунок 163 – Paзвитие спинного мозга:

– нервная пластинка; II – нервный желобок;

– нервная трубка; 1 – нейтральный спин номозговой канал; 2 – пластинка покрышки;

– боковая пластинка; 4 – пластинка осно вания; 5 – пластинка дна; 6 – ганглиозная пластинка; 7 – спинной мозг

287

Несколько позднее появляется в центральной нервной системе микроглия из клеток мезенхимного происхождения. Микроглия проникает в мозг вместе с кровеносными сосудами.

В процессе дальнейшего развития боковые стенки мозговой трубки сильно разрастаются и дифференцируются на дорсальные (чувствительные) отделы, или боковые пластинки, и вентральные (двигательные) отделы, или основные пластинки, В боковые пластинки врастают дорсальные корешки спинномозговых нервов, а из основных пластинок выходят вентральные корешки нервов. Дорсальная и вентральная стенки мозговой трубки (пластинка покрышки и пластинка дна) остаются тонкими,

Дифференцировка серого мозгового вещества на дорсальные и вентральные столбы обу словливается особенностями организации того или иного вида животных. Более четкое обо собление серого мозгового вещества от белого обнаруживается и у рыб, у которых обособ ляются и вентральные столбы в связи с развитием туловищной мускулатуры; дорсальные же столбы у них едва замечены, что объясняется их слабой кожной чувствительностью.

Уназемных животных скелетная мускулатура значительно мощнее, и от низших живот ных к высшим она усложняется, что влечет за собой сильное разрастание вентральных стол бов и образование вентральной срединной щели. Большая насыщенность кожного покрова экстерорецепторами сопровождается повышением его рецепторной функции, вследствие чего сильно разрастаются и дорсальные столбы серого мозгового вещества, и сетчатое вещество.

С наличием ногообразных конечностей связано формирование шейного и поясничного утолщений спинного мозга. Двигательные ядра для мускулатуры конечностей в спинном мозге располагаются латерально, а в медиальных отделах вентральных столбов лежат ядра для туловищной мускулатуры. Поясничное утолщение лучше выражено у птиц и прыгающих млекопитающих, а шейное утолщение – у летучих мышей. При редукции ногообразных конечностей (у змей) оба утолщения исчезают.

Редукция хвоста как органа движения влечет за собой укорочение спинного мозга и появление «конского хвоста». Так, у ехидны мозг доходит только до середины поясницы, а у ежей – даже до 7 – 9-го грудного позвонка (при общем числе грудных позвонков 15), у летучих мышей – до 9-го грудного позвонка, у человека – до 1 – 2-го поясничного позвонка, в то время как концевая нить простирается до 1 – 2-го хвостового позвонка.

Умлекопитающих одновременно с наиболее развитой мускулатурой и рецепторной функцией кожного покрова отмечается общее увеличение массы спинного мозга. Например, при одинаковой абсолютной массе тела спинной мозг у курицы равен 2,1 г, у карпа (рыба) – 0,65 г,

укролика – 3,64 г, а у черепахи – 0,39 г. Таким образом, эта масса зависит от степени развития мышц и, следовательно, от подвижности животных и от участия кожного покрова в рецепции.

Строение спинного мозга. Спинной мозг имеет вид цилиндрического тяжа, несколько сплющенного дорсовентрально (рис. 164). Он подразделяется без видимых границ на шейную, грудную, поясничную, крестцовую и хвостовую части.

Границей между спинным и головным мозгом условно считается краниальный край атланта.

На мозге заметны шейное и поясничное утолщения – intumescentia cervicalis et lumbalis. В области этих утолщений отходят дорсальные и вентральные корни нервов плечевого, поясничного и крестцового нервных сплетений для конечностей, а также органов тазовой полости и брюшных стенок. Каудально от поясничного утолщения спинной мозг образует мозговой конус – conus medularis, который переходит в концевую нить – filum terminale, достигающую 6-го хвостового позвонка. На вентральной поверхности спинного мозга находится вентральная

срединная щель – fissura mediana ventralis; в ней лежит спинномозговая вентральная артерия – a. spinalis ventralis. По дорсальной поверхности мозга проходит мелкая дорсальная срединная борозда – sulcus medianus dorsalis. Латерально от срединной борозды тянутся латеральные дорсальные борозды – sulci laterales dorsales, через которые входят в мозг дорсальные чувствительные корешки спинномозговых нервов. Латерально от срединной щели находятся латеральные вентральные борозды – sulci lateralis ventrales; через них выходят вентральные двигательные корешки спинномозговых нервов.

На поперечных разрезах спинного мозга видно, что он состоит из серого и белого мозгового вещества. Серое мозговое вещество – substantia grisea – занимает центральную часть мозга и разделяется на парные дорсальные и вентральные столбы – columna grisea dorsalis et ventralis,

288

Рисунок 164 – Спинной мозг:

A – вид с центральной поверхности; 1 – comissura grisea; 2 – columna dorsalis grisea; З – columna ventralis grisea; 4 – funiculus lateralis; 5 – funiculus ventralis; 6 – fissura mediana; 7 – radix dorsalis; 8 – radix ventralis; 9 – gn. spinale; Б – «конский хвост»–caudaequina;1–conusmedullaris; 2 – nn. sacrales; 3 – nn. caudales; 4 – gn. spinale; 5 – filum terminale; 6 – meninges

(вскрыта с вентральной поверхности)

соединенные друг с другом серой спайкой – comissura grisea, которую пронизывает центральный канал спинного мозга – canalis centralis. Дорсальные столбы – «чувствительные», а вентральные – «двигательные». На поперечных разрезах мозга серое вещество напоминает букву Н или крылья бабочки, поэтому говорят о дорсальных и вентральных рогах серого вещества.

Латерально у основания дорсальных столбов под микроскопом различают сетчатое образование – formatio reticularis, состоящее из нервных клеток разной формы и величины, заключенных в сеть нервных волокон, идущих вдоль и поперек спинного мозга. Сетчатое образование наиболее выражено в шейной части мозга, слабо – в грудной и незначительно – в остальных частях. В области с 1-го грудного по 3 – 4-й поясничный сегмент между дорсальными и вентральными столбами находятся латеральные столбы – columna grisea lateralis. В них заложены вегетативные (сосудистые) центры.

Белое мозговое вещество – substantia alba – расположено по периферии серого. Столбами последнего оно разделяется на парные мозговые канатики: дорсальные, латеральные и вентральные – funiculus dorsalis, lateralis et ventralis. Вентральные канатики соединяются вентральной белой спайкой – comissura ventralis alba, размещающейся над вентральной срединной щелью. В участках шейного и поясничного утолщений вентральные столбы мозгового вещества, а отчасти и дорсальные, также утолщаются. Белое мозговое вещество сильнее развито в краниальных отделах спинного мозга, а в каудальном направлении, т.е. к мозговому конусу, оно убывает.

На всем протяжении от спинного мозга в каждом сегменте отходят спинномозговые нер вы – nervi spinales. Каждый нерв начинается пучками корешковых нитей – filia radicularia; они формируют дорсальный (чувствительный) и вентральный (двигательный) корни – radix dorsalis et ventralis. На дорсальных корнях имеются спинномозговые узлы – ganglion spinale. В шейной и грудной частях спинного мозга нервы отходят от мозга перпендикулярно к нему, а в пояснично-крестцовой – косо, все более отклоняясь в каудальном направлении. Из-за своей формы мозговой конус вместе с косо идущими нервами называется конским хвостом – cauda equina, который наиболее ясно выражен у собак (у них он доходит до 6 – 7-го поясничного позвонка), а у других домашних животных, например, у лошади, достигает 2 – 3-го крестцового позвонка.

289

Спинной мозг состоит из двух различных по своей функции и структуре аппаратов – собственного и проводникового. Собственный, или сегментный, аппарат спинного мозга является местом замыкания безусловных рефлексов с кожных рецепторов на мускулатуру и на сосуды. По своему развитию он представляет более древнее образование. Проводниковый аппарат – более позднего происхождения и связан с различными отделами головного мозга. Он возникает в результате развития мышечной системы и дифференцировки головного мозга. Через проводниковый аппарат при участии сетчатого образования осуществляются рефлексы – как условные, так и безусловные – с различных анализаторов (обонятельный, зрительный, слуховой, вестибулярный и др.)

Головной мозг

Головной мозг – encephalon – высший отдел нервной системы, который ведает всеми процессами, происходящими в организме, и обеспечивает всю высшую и низшую нервную деятельность. Степень развития головного мозга и его отделов находится в прямой зависимости от уровня организации, а также от породы, конституции и возраста животного.

Развитие головного мозга (рис. 165, 166). Головной мозг развивается в связи с возникновением, дифференциацией и совершенствованием различных высших нервных центров (рецепторных, моторных и ассоциативных), обеспечивающих согласованную функцию всех органов животного (соматических, висцеральных, сосудистых).

На ранних стадиях развития как в фило-, так и в онтогенезе головной мозг представляет собой утолщение переднего конца спинного мозга (мозговой трубки в онтогенезе) – первичный, или древнейший, мозг – protencephalon, s. archenсерhalon. Его развитие связано с органами чувств наиболее древнего (нейроэпителиального) происхождения, свойственного еще беспозвоночным (Б.А. Домбровский, 1982). Несколько позже первичный мозг подразделяется на передний и задний отделы, дающие начало вторичному мозгу – deuterencephalon (Е.К. Сепп, 1959), в котором происходит выделение центров, имеющих отношение к органам зрения и обоняния.

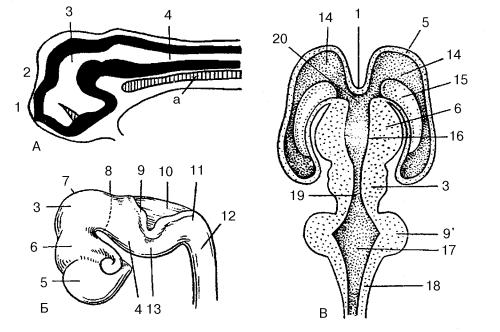

Рисунок 165 – Развитие головного мозга:

А – трехпузырная и Б – пятипузырняя стадии развития; В – схема желудочков мозга; 1 – концевая пластинка; 2 – передний мозг (прехордальный); 3 – средний мозг; 4 – ромбовидный мозг (3, 4 – эпихордальный мозг); 5 – концевой мозг; 6 – промежуточный мозг; 7 – теменной бугор; 8 – перешеек; 9 – закладка мозжечка; 9' – мозжечок; 10 – мозговой парус; 11 – затылочный изгиб; 12 – спинной мозг; 13 – мостовой изгиб; 14 – боко вой желудочек; 15 – полосатое тело; 16 –третий мозговой желудочек; 17 – четвертый мозговой желудочек;

18 – продолговатый мозг; 19 – мозговой водопровод; 20 – межжелудочковое отверстие; а – хорда

290