Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdf

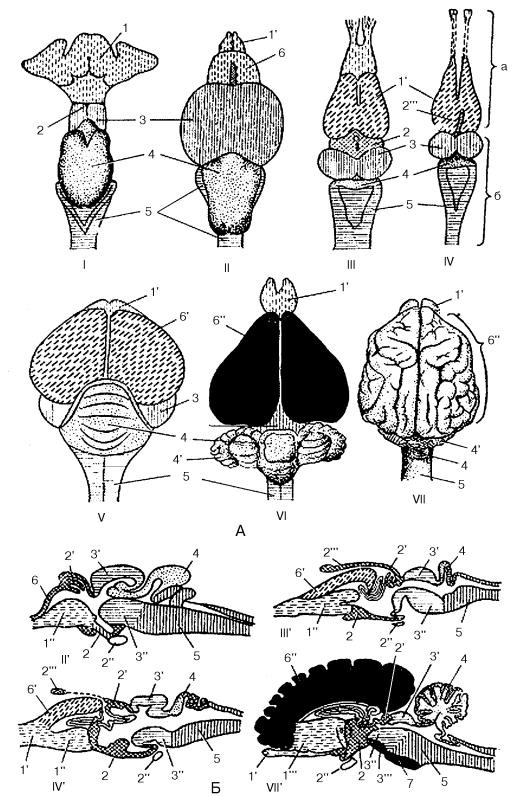

Рисунок 166 – Головной мoзг позвоночных:

A – с дорсальной поверхности; Б – на продольном разрезе: I – акулы; II, II' – костистой рыбы; III, III' – амфибии; IV, IV' – рептилии; V – птицы; VI – кролика; VII – собаки; 1 – обонятельный мозг; 1' – обонятельная луковица; 1'' – базальный ганглий; 1''' – полосатое тело; 2 – промежуточный мозг; 2' – эпифиз 2'' – воронка гипофиза и гипофиз; 2''' – теменной глаз; 3 – средний мозг; 3' – дву(четверо-)холмие; 3'' – покрышка; 3''' – ножки боль шого мозга; 4 – мозжечок (червячок); 4' – полушария мозжечка; 5 – продолговатый мозг; 6 – примитивный плащ; 6' – первичный плащ; 6'' – вторичный плащ; 7 – мост; а – прехордальный мозг; б– эпихордальный мозг

291

На этой стадии развития в заднем отделе еще сохраняется первичная нейромерия, в то время как в передней части она выражена слабо, В силу того, что в заднем отделе происходит дальнейшая дифференциация нервных центров, от его переднего участка отделяется средний отдел мозга, который поперечными перехватами отграничивается от переднего и заднего отделов мозга. Таким образом, первичное утолщение медуллярной трубки становится разделенным на три отдела (в эмбриогенезе такой мозг имеет вид трех мозговых пузырей): передний отдел образует первичный передний мозг -prosencephalon, средний дает начало среднему мозгу – mesencephalon, а задний – первичному заднему мозгу – rhombencephalon. С дорсальной поверхности все три отдела мозга довольно четко отделяются друг от друга поперечными перехватами, а внутри мозга – комиссурами, или спайками, состоящими из нервных волокон.

Вслед за трехпузырной стадией в развитии головного мозга происходят дополнительное разделение переднего и заднего отделов и переход развивающегося мозга в пятипузырную стадию, что приводит к образованию пяти дефинитивных отделов головного мозга высших позвоночных. На этой стадии первичный передний мозг подразделяется на двa передних и один задний участок, из них первые два дают начало концевому мозгу – telencephalon, а задний – промежуточному – diencephalon. Средний мозговой пузырь у всех позвоночных сохраняется как наиболее стабильное образование.

Почти одновременно с делением переднего мозгового пузыря происходит разделение и первичного заднего мозга на спинномозговой (продолговатый) мозг – myelencephalon, со единяющий головной мозг со спинным (myelos – спинной мозг и metencephalon – головной), и собственно задний мозг – metencephalon, из которого развиваются мозжечок и мозговой мост. До млекопитающих задний мозг представлен одним мозжечком, являющимся подкорковым центром корреляции мышечных движений для сохранения равновесия. Лишь у млекопитающих к мозжечку вследствие развития новой коры большого мозга добавляется мозговой мост, а сам мозжечок усиливается двумя полушариями.

Концевой, или большой, мозг наивысшей стадии своего развития достигает у млекопитающих, у которых он получает наибольшие размеры за счет новой коры, выполняющей роль высшего нервного центра.

Впромежуточном мозге у низших животных в связи с ведущей ролью обонятельного анализатора первое место занимают гипоталамус и эпиталамус. Они являются промежуточными обонятельными центрами, посылающими импульсы в средний мозг, а гипоталамус, кроме того, посылает импульсы в гипофиз и вегетативные центры среднего и продолговатого мозга.

Всилу этого гипоталамус становится высшим подкорковым вегетативным центром. Эту функцию он сохраняет и у млекопитающих. Лишь с формированием коры большого мозга у млекопитающих начинает усиленно развиваться средний участок промежуточного мозга – таламус, через который кора получает решительно все рецепторные импульсы с периферии. Таким образом, исторически гипоталамус более связан со средним мозгом, а таламус – с концевым (его новой корой).

Впроцессе эмбрионального развития передний отдел мозговой трубки (спинной мозг)

умлекопитающих образует значительное расширение, которое еще в начале имеет незамк нутую полость, открывающуюся на поверхности тела (нейропор). Впоследствии (на 4-й неделе развития) переднее расширение мозговой трубки в результате неравномерного роста подразделяется на три первичных мозговых пузыря, которые дают начало трем первичным отделам головного мозга (переднему, среднему и заднему). Вскоре передний и задний мозговые пузыри вновь подразделяются, и первичный мозг вступает в новую, пятипузырную, стадию своего развития. Из каждого мозгового пузыря развиваются и дифференцируются дифенитивные отделы головного мозга, свойственные взрослому животному: из переднего мозгового пузыря развиваются концевой мозг (с его полушариями и обонятельным мозгом) и промежуточный, из заднего пузыря образуется задний мозг и продолговатый, а средний пузырь остается без изменений и дает начало среднему мозгу. Полости первичных мозговых пузырей в развитом мозге становятся мозговыми желудочками.

Из полости переднего мозгового пузыря в концевом мозге образуются парные боковые желудочки, а в промежуточном – третий мозговой желудочек. Все три желудочка соединяются межжелудочковым отверстием. Желудочек среднего мозгового пузыря вследствие разрастания стенок последнего превращается в мозговой водопровод, а полость ромбовидного мозга стано-

292

вится четвертым мозговым желудочком, который сообщается с центральным спинномозговым каналом (рис. 167).

Таким образом, рассматривая в филогенетическом аспекте преобразование в центральной нервной системе, можно отметить прогрессирующее развитие полушарий головного мозга, мозжечка, появление мозговых изгибов, борозд, извилин, которые подстраивались над старыми частями мозга и становятся доминирующими в функциональном отношении. Естественно, что наряду с морфологической перестройкой наблюдаются и качественные функциональные особенности конечного мозга. У многих млекопитающих появляются корковые чувствительные, двигательные и ассоциативные центры, что характеризует эволюционные преобразования высших животных. Для сопоставления темпов эволюции мозга животных и человека необходимо сравнить время появления различных групп животных на земле. Например, сумчатые млекопитающие появились около 230 млн лет назад, насекомоядные – 165 млн лет, рукокрылые – 45 млн лет, хищные – 75 млн лет, копытные – 65 млн лет, первобытные люди – 2,5 млн лет, люди современного типа – 50 тыс. лет назад. Следовательно, человек прошел сравнительно короткий путь эволюции, но тем не менее по сложности строения и психическим особенностям стоит выше, чем животные. Этому, несомненно, способствовали наследственные свойства, но факторы, ускоряющие эволюционное развитие центральной нервной системы у человека, остаются пока невыясненными.

СТРОЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА. Головной мозг располагается в полости черепа. С дорсальной поверхности он разделяется поперечной щелью – fissura transversa cerebri – на большой и ромбовидный мозг (рис. 168).

Большой мозг – cerebrum – состоит из двух полушарий и обонятельного мозга. Правое и левое полушария большого мозга – hemispherium cerebri dextrum et sinistrum – дорсально разграничиваются глубокой продольной щелью – fissura longitudinalis cerebri. Сверху полушария

Рисунок 167 – Головной мозг на сагиттальном разрезе:

1 – sulcus splenialis; 2 – corpus callosum; 3 – septum telencephali (pellucidum); 4 – fornix; 5 – for. interventriculare; 6 – splenium corporis callosi; 7 – crus cerebri; 8 – pons; 9 – recessus suprapinealis; 10 – cerebellum; 11 – medulla oblongata; 12 – epiphysis; 13 – medulla spirmlis; 14 – fissura cerebelli; 15 – tegmen ventriculi quarti; 16 – tuber сinereum et infundibulum; 17 – chiasma opticum; 18 – girus cinguli; 19 – corpus medullare; 20 – hypophiysis; 21 – fissura uvulonodularis; 22 – velum medullare caudale; 23 – ventriculus quartum; 24 – velum medullare rostrale; 25 – tectum mesencephali; 26 – aqueductus rnesencephali; 27 – ventriculus tertius; 28 – thalamus; 29 – lamina terminalis grisea; 30 – comissura supraoptica dorsalis; 31 – genu corpuris callosi; 32 – nucleus pretectalis; 33 –

organum subfornix et comissura fornix (hippocampi)

293

прикрывают промежуточный и средний мозг. На вентральной поверхности большого мозга (рис. 169) располагается обонятельный мозг – rhinencerhalon – с хорошо выраженными обонятельными луковицами, обонятельными трактами и обонятельными треугольниками.

Рисунок 168 – Головной мозг с дорсальной поверхности:

А – коровы; Б – лошади; 1 – fissura longitudinalis cerebri; 2 – fissura lateralis cerebri (sylvia); 3 – vermis; 4 – hemisphenum cerebelli; 5 – sulcus ectosylvius caudalis; 6 – bulbus olfactorius; 7 – sulcus marginalis (sagittalis); 8 – sulcus suprasylvius rosiralis; 9 – sulcus coronalis; 10 – fissura transversa cerebri; 11 – sulcus endomarginalis; 12 – sulcus suprasylvius caudalis; 13 – medulla oblongata; 14 – pallium

Рисунок 169 – Головной мозг с вентральной поверхности:

А – собаки; Б – лошади; 1 – bulbus olfactorius; 2 – tractus et gyrus olfactorii communis; 2' – medialis et 2'' – lateralis; 3 – trigonum olfactorium; 4 – tractus opticus; 5 – corpus mammilare; 6 – lobus piriformis; 7 – pedunculus cerebri; 8 – pons; 9 – corpus trapezoideum; 10 – cerebellum; 11 – medulla oblongata; 12 – aperturae laterales ventriculi quarti; 13 – medulla spinalis; 14 – pyramis; 14' –decussatio pyramidum; 15 – fissura mediana (ventralis); 16 – tuber cinereum; 17 – chiasma opticum; 18 – pallium; 19 – sulcus rhinalis medialis; 20 – hypophysis; II–XII – nervi craniales

294

Ромбовидный мозг – rhombencehalon – состоит из мозжечка, мозгового моста, объединяемых в задний мозг, и продолговатого мозга, соединяющего головной мозг со спинным. На переднем конце продолговатого мозга с вентральной поверхности хорошо виден мозговой мост – pons. Впереди мозгового моста находятся ножки большого мозга – crus cerebri. Кпереди ножки простираются до зрительных трактов – tractus opticus, образующих перекрест зрительных нервов – chiasma opticum. Между ножками большого мозга находятся сосцевидное тело – corpus mammilare и серый бугор с воронкой и гипофизом – tuber cinereum, recessus infundibuli et hypophysis.

Впереди зрительных трактов и с боков от ножек большого мозга выступает обонятельный мозг, который рострально заканчивается обонятельными луковицами – bulbi olphactorii. Латерально от обонятельных трактов выступают вентральные участки плаща – palium – с его характерными бороздами и извилинами.

Зрительные тракты, серый бугор, воронка, гипофиз и сосцевидное тело относятся к вентральному отделу промежуточного мозга – diencephalon.

Ножки большого мозга являются вентральной частью среднего мозга – mesencephalon. Средний, промежуточный и обонятельный мозг объединяются в ствол большого мозга – truncus cerebri (в противоположность плащевой части полушарий).

Особенности. У собаки общая форма головного мозга зависит от формы черепа и может быть грушевидной или более округлой. Для мозга собаки типичны три дугообразные борозды, располагающиеся на плаще. У свиньи сильно развиты латеральные обонятельные тракты, а дугообразные борозды выражены не так четко, как у собаки. У рогатого скота большой мозг сравнительно короткий, широкий и высокий. Полушария спереди сужены, а сзади сильно расширены, что придает мозгу грушевидную форму. У лошади большой мозг сравнительно длинный, более сжат с боков и ниже, чем у жвачных. Извилины крупнее, чем у крупного рогатого скота.

Характеристика отделов головного мозга

Ромбовидный мозг

Ромбовидный мозг – rhombencehalon – подразделяется на продолговатый и задний мозг. Задний мозг состоит из мозжечка и мозгового моста. Между мозжечком и продолговатым мозгом находится четвертый мозговой желудочек.

РАЗВИТИЕ РОМБОВИДНОГО МОЗГА. Продолговатый мозг развивается путем разрастания боковых и основных пластинок эмбриональной мозговой трубки. Вследствие раздвигания боковых пластинок формирующимся мозжечком двигательные центры продолговатого мозга оказались оттесненными медиально, а чувствительные – латерально. Этим же обусловливаются медиальное расположение на продолговатом мозге двигательных нервов и латеральное – чувствительных, а также особенности строения дна четвертого желудочка мозга, в толще которого чувствительные ядра лежат латерально от двигательных.

Строение продолговатого мозга в целом у животных довольно однообразно, что объясняется и однообразной его функцией – центры жаберного аппарата и его производных, кишечника, центры органов осязания, суставно – мышечного чувства, слуха и равновесия. Ввиду того, что через продолговатый мозг проходят проводящие пути, соединяющие головной мозг со спинным, его серое мозговое вещество разбивается на отдельные ядра в отличие от компактного серого мозгового вещества спинного мозга.

В продолговатом мозге имеется сетчатое образование – formatio reticularis, которое впервые возникает у рыб и является древнейшим ассоциативным и двигательным центром. У наземных животных за счет сетчатой формации развивается олива – oliva – и дорсальное ядро трапецоидного тела – nucleus dorsalis corporis trapezoidei – как ассоциативный центр и появляю щийся только у наземных животных, начиная с амфибий (в связи с развитием у них органа слуха). Он служит промежуточным центром на пути от улиткового нерва (VIII пара) к зрительным буграм. Пучок этих волокон образует трапецоидное тело. Последнее формируется еще позднее у птиц и млекопитающих. Оно связано с ядрами дорсальных канатиков, со зрительными буфами, с мозжечком и спинным мозгом. По своим связям олива и трапецоидное тело имеют самое ближайшее отношение к функции сохранения равновесия,

295

Мозжечок развивается в связи с выполняемой им функцией сохранения равновесия тела и поддержания мышечного тонуса. Поэтому он выражен наиболее сильно у животных, быстро плавающих, бегающих, прыгающих или летающих, и слабее у животных, передвигающихся медленно. В примитивном виде мозжечок представляет непарную пластинку из белого или се рого мозгового вещества. Мозжечок закладывается в средней части эмбриональной пластинки покрышки ромбовидного мозга, а из передней и задней частей последней формируется передний и задний мозговые паруса. Пластинка мозжечка, разрастаясь спереди назад, изгибается дугообразно в дорсальном направлении. Благодаря появлению продольных борозд обособля ются средняя часть пластинки – тело мозжечка и парные боковые части – ушки мозжечка – auriculae cerebelii. Тело мозжечка и ушки относятся к palaeocerebellum. Тело мозжечка у наземных животных разделяется поперечными бороздками на переднюю, среднюю и заднюю доли, на которых возникают добавочные поперечные борозды. Передняя доля связана с мышцами головы, а средняя и задняя – с мышцами туловища и конечностей.

У млекопитающих преобладает средняя доля. Продольные борозды на ней отделяют центральную непарную часть – червячок – vermis – от парных боковых долей, или полушарий мозжечка – hemisphaerae cerebеlli. Полушария мозжечка относятся к neocerebellum. В червячке находятся центры координированных, синхронных движений туловища и конечностей. Полушария мозжечка сильнее всего выражены у высших млекопитающих, обладающих в большей или меньшей степени способностью обособленных движений конечностей. Совершенствование этой способности, в свою очередь, зависит от мощности коры большого мозга как высшего центра нервной деятельности и от возникновения связей мозжечка с корой большого мозга через боковые его ножки и мост. В силу сказанного полушария мозжечка и мост имеются только у млекопитающих и достигают максимального своего развития у приматов.

Сходством функций мозжечка у животных объясняется довольно однообразное гистологическое строение его коры, в которой различают поверхностный – молекулярный слой – stratum moleculare – и глубокий – гранулярный слой – stratum granulosum.

Ушки примитивного мозжечка – auriculae cerebelli – у водных животных имеют отношение к органам равновесия, т.е. органам боковой линии, и к мускулатуре хвоста. С редукцией этих органов у наземных животных уменьшаются и ушки. У млекопитающих от них сохраняются клочки – flocculi, соединяющиеся с задней долей червячка.

СТРОЕНИЕ РОМБОВИДНОГО МОЗГА. Продолговатый мозг – medulla oblongata – каудально продолжается без заметной границы в спинной мозг (рис. 170). На базальной поверхности его хорошо видна вентральная срединная борозда – fissura mediana ventralis; от нее по обе стороны проходят боковые вентральные борозды – sulcus laterallis ventralis, каудально вливающиеся в срединную вентральную борозду. Между этими тремя бороздами выступают два узких валика – пирамиды – piramis medullae oblongatae, в которых проходят пирамидные проводящие пучки от коры большого мозга в спинной мозг (fasciculus cerebrospinalis). Так как проводящие пучки продолжаются в боковые канатики спинного мозга и при этом перекрещиваются справа налево и наоборот, то образуется перекрест пирамид – decussacio pyramidum. Латерально от пирамиды спереди из мозга выходит VI пара черепномозговых нервов – отводящий нерв – n. abducens. Близ перекреста пирамид и латерально от него отходит ХII пара – подъязычный нерв – n. hypoglossus, а латеральнее от него один за другим еще два нерва: Х пара – блуждающий нерв – n. vagus – и более краниально – IХ пара, язычноглоточный нерв – n. glossopharyngeus.

Серое мозговое вещество продолговатого мозга сгруппировано в отдельные чувствительные и двигательные ядра, из которых выходят V, VI, VII, VIII, IХ, Х и ХII пары черепномозговых нервов. Среди ядер залегает сетчатое образование – formatio reticularis – из переплетающихся нервных волокон и нервных клеток между ними, которое из продолговатого мозга переходит в чепец среднего мозга и в промежуточный мозг. Оно выполняет прежде всего ассоциативную и координационную функцию между различными ядрами ромбовидного и среднего мозга и является центром дыхания и сердечно-сосудистой системы. Белое мозговое вещество продолговатого мозга состоит из большого числа пучков проводящих путей, идущих из спинного мозга

вразличные отделы головного мозга.

Смозжечком продолговатый мозг соединен посредством каудальной ножки – pedunculus cerebellaris caudalis.

Задний мозг – metencephalon – представлен мозжечком и мостом.

296

Мозжечок – cerebellum – имеет почти шаровидную форму и двумя боковыми бороздами делится на тело мозжечка и червячок (рис. 171).

Тело мозжечка – corpus cerebelli – подразделяется первой щелью – fissura prima – на ростральную и каудальную доли –lobus rostrallis et caudalis, а язычковоузелковой щелью – fissura uvulonodularis – от него отделяется клочковоузелковая доля – lobus uvulonodularis.

Червячок – vermis – заключен между долями тела мозжечка и сверху прикрыт его полушариями. В нем различают центральную дольку – lobus centralis – с вершиной – culmen, разделенной на ростральную и каудальную части – pars rostralis et caudalis, образующие её скаты – declive.

Полушария мозжечка – hemispherium cerebelli – разделяются на четырехугольную, простую, петлеобразную и парамедианную дольки – lobuli quadrangulares, simplex, ansiformis et paramedianus, из которых четырехугольная, в свою очередь, делится на ростральную и каудальные части, переходящие в ростральную и каудальную ножки – crus rostrales et caudales, соединяющие мозжечок со средним и продолговатым мозгом. Кроме названных долек, на полушариях выделяются дорсальный и вентральный придатки клочка – paraflocculis dorsalis et ventralis.

Возвышение медиальных ядер преддверия

Слуховой бугорок Пограничный желоб

Поле подъязычного нерва Серое крыло

Ростральный мозговой парус Ростральная ножка мозжечка Средняя ножка мозжечка

Срединный желоб Линия прикрепления мозгового паруса

Самое заднее поле

|

|

А |

Двигательное ядро |

Парасимпатическое |

|

VI нерва |

ядро X нерва |

Преддверно-улитковое ядро |

IV мозговой желудочек |

|

Чувствительное ядро X нерва |

|

Парасимпатическое ядро IX нерва |

Двигательное ядро X нерва |

Вкусовые ядра V, VII, IX нервов |

|

|

Чувствительное |

Ядро солитарного тракта |

|

|

ядро V нерва |

|

Двигательное ядро V нерва |

Ядра XI нерва |

|

|

|

Ядра оливы |

Мост |

Ядро XII нерва |

|

|

Вентральное ядро |

Двойное ядро IX и X нервов |

|

|

трапециевидного тела |

Двигательное ядро VII нерва |

|

|

|

Трапециевидное тело |

|

Б |

Рисунок 170 – Продолговатый мозг:

А – ромбовидная ямка; Б – ядра продолговатого мозга; V–ХII – корешки черепных нервов

297

Клочок – flocculus – представляет собой небольшое образование, располагающееся с латерокаудального края мозжечка и соединенное ножкой – pedunculus flocculi – с каудальным концом червячка. На разрезе мозговое тело мозжечка – corpus medullare – имеет характерный рисунок в виде ветки дерева, носящего название древа жизни – arbor vitae. С поверхности располагается кора мозжечка – cortex cerebelli; в ней различают поверхностный – молекулярный слой – stratum moleculare – и глубокий – гранулярный – stratum granulosum.

В белом веществе мозжечка находятся латеральные и вставочные ядра – nuclei interpositi cerebelli et nucleus lateralis cerebri – и ядро шатра – nucleus fastigii, которые соединены со спинным и продолговатым мозгом (через ножки клочка и каудальные ножки), со средним мозгом и мозговым мостом (через ростральные ножки).

Собственно проводящие пути мозжечка представлены ассоциативными и комиссуральными волокнами, проходящими между ядрами и центрами как в пределах одной половины, так и между обеими половинами мозжечка.

Кора полушарий большого мозга

Головка хвостатого ядра

Сосудистое сплетение

Бахромка гиппокампа

Аммонов рог

Эпифиз

Надшишковидный рецессус Ростральный мозговой парус

Каудальный мозговой парус

Продолговатый мозг

Сосудистое

сплетение

Зрительный бугор

Межжелудочковое отверстие Ростральная спайка

Зрительный перекрест Серый бугор Воронка

Гипофиз

Белое вещество полушарий большого мозга

Свод Ростральный бугорок зрительного бугра

Зрительный бугор Пограничная борозда Латеральное коленчатое тело

Медиальное коленчатое тело

Ростральный холмик Каудальный холмик

Передняя мозжечковая ножка

Средняя мозжечковая ножка Каудальная мозжечковая ножка

А

Полость III желудочка

Надшишковидный рецессус

Эпифиз Крыша среднего мозга

Покрышка среднего мозга

|

|

Мост |

|

Сосцевидное |

Продолговатый мозг |

Б |

тело |

Ножка большого мозга |

|

|

Рисунок 171 – Строение промежуточного мозга:

А – мозг лошади (боковые желудочки вскрыты, задняя часть плаща и мозжечок удалены); Б – промежуточный мозг на сагиттальном срезе (схема)

298

Мозжечок вместе с продолговатым мозгом образует четвертый мозговой желудочек – ventriculus quartus. Сводом ему служат червячок и мозговые паруса, а дном – продолговатый мозг. Крышей четвертого мозгового желудочка – tegmen ventriculi quarti – служат передний и задние паруса – velum medullare rostrale et caudale; их концы вследствие значительного изгиба червячка сильно сближены. Дно четвертого желудочка называется ромбовидной ямкой – fossa rhomboidea. Дорсальными, латеральной и промежуточной бороздами – sulcus lateralis et intermedius dorsales, проходящими на дне ямки, выделяется парное срединное возвышение – еminentia medialis; на нем выступает лицевой холмик – colliculus facialis. В области лицевого холмика залегают ядра отводящего (VI) и лицевого (VII) нервов. На каудальном конце срединного возвышения находится поле подъязычного нерва – area n. hypoglossi – с одноименным ядром. Латерально от поля подъязычного нерва выступают ядра IХ и Х пар нервов. Они формируют серое крыло – ala cinerea. Область заднего конца серых крыльев известна под названием писчего пера – calamus scriptorius.

Непосредственно позади боковых ножек мозжечка и медиально от них выступают в виде небольших возвышений вестибулярные поля – area vestibularis. Они содержат вестибулярные и улитковые ядра VIII пары нервов. Улитковые ядра (слуховой бугорок) лежат латеральнее.

Четвертый желудочек посредством боковых отверстий – apertura lateralis ventriculi quarti – соединен с подоболочечными пространствами спинного мозга, а с помощью срединного – apertura mediana ventriculi quarti – с центральным спинномозговым каналом.

Мозговой мост – pons – лежит на переднем конце продолговатого мозга, на границе его со средним мозгом, в виде поперечного валика, который своими концами загибается дорсально к мозжечку, образуя средние ножки мозжечка – pedunculus cerebellaris medius. Мост и ножки состоят из проводящих путей, соединяющих ядра моста – nuclei pontis – с ядрами мозжечка. В ядрах моста заканчиваются проводящие пути из коры большого мозга и начинаются проводящие пути в полушария мозжечка. Через боковые отделы моста выходит V пара – тройничный нерв – n. trigeminus – самый массивный из всех черепномозговых нервов. Он имеет два корня: вентроростральный двигательный и дорсокаудальный чувствительный. Каудально от моста, также в поперечном направлении, лежит трапецоидное тело – corpus trapezoideum – в виде узкого и низкого валика. Оно сформировано проводящими путями, идущими от ядер слухового нерва. Через боковые части трапецоидного тела выходят VIII пара – равновеснослуховой нерв – n. vestibulocochlearis – и VII пара – лицевой нерв – n. facialis.

Средний мозг

Средний мозг – mesencephalon –у всех позвоночных относится к наиболее стабильному отделу головного мозга и состоит из пластинки четверохолмия, крышки среднего мозга и ножек большого мозга. Полость среднего мозга представлена водопроводом среднего мозга – aqueductus mesencephali, который соединяет третий и четвертый мозговые желудочки. В стенках водопровода заложено центральное серое мозговое вещество крышки среднего мозга.

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО МОЗГА. Средний мозг низших животных, как и у эмбрионов высших животных, достигает очень значительных размеров. Серое мозговое вещество эмбриональных боковых пластинок среднего мозгового пузыря, разрастаясь, формирует свод среднего мозга – tectum opticum, из которого у низших животных (до птиц включительно) происходит двухолмие, или зрительные доли – lobi optici. Первоначально двухолмие было высшим координирующим центром, поскольку в нем оканчиваются не только зрительные нервы, но и афферентные проводящие пути из полосатого тела, ромбовидного и спинного мозга. Начиная с рептилий, часть волокон, а у млекопитающих почти все волокна зрительного нерва перемещаются через зрительные бугры промежуточного мозга в кору вторичного плаща. Поэтому зрительные доли отстают в росте, а вторичный плащ и соответственно зрительные бугры разрастаются (рис. 172).

У наземных животных в своде среднего мозга закладываются равновесно слуховые центры – первоначально в виде микроскопических образований, а позднее – и макроскопических (у некоторых рептилий и птиц). Лишь у млекопитающих вместо двухолмия появляется четверохолмие – corpora quadrigemina. У животных с хорошим слухом (у хищных) преобладают задние – слуховые холмы.

299

А |

Б |

|

Рисунок 172 – Схема перемещения зрительных путей в ряду животных:

|

А – у костистых рыб; Б – у рептилий; |

|

В – у млекопитающих; 1 – базаль |

|

ные ганглии; 1' – волосатое тело; 2 – |

|

древний плащ; 4 – вторичный плащ; |

|

6 – ростральные холмики; 6' – четве |

В |

рохолмие; 7 – зрительный бугор; 8 – |

мозжечок; 9 – глаз |

Из эмбриональной основной пластинки в вентральной стенке среднего мозгового пузыря формируется крыша среднего мозга – tegmentum mesencephali. В результате образования свода и крыши полость среднего мозга превращается в мозговой водопровод. Крыша состоит из ядер III и IV пар черепно-мозговых нервов и специальных двигательных ядер крыши – nuclei tegmenti. К последним относятся красное ядро – nucleus ruber, связывающее мозжечок со спинным мозгом, и межножковое ядро – nucleus interpeduncularis, соединяющееся через ганглий уздечки с обонятельным мозгом.

У млекопитающих в связи с развитием вторичного плаща крыша среднего мозга вентрально покрывается слоем белого мозгового вещества из проводящих путей, идущих из коры полушарий в ромбовидный и спинной мозг. Эти проводящие пути формируют ножки большого мозга – crus cerebri, мощность которых соответствует степени развития коры полушарий большого мозга.

СТРОЕНИЕ СРЕДНЕГО МОЗГА. Главными частями среднего мозга являются его крыша и ножки большого мозга (рис. 173). Крыша среднего мозга – tegmentum mesencephali – состоит из пластинки крыши и двух парных холмов с ножками. Пластинка крыши представляет дорсальную часть среднего мозга. Она лежит каудально от зрительных бугров и рострально от мозжечка. Пластинка состоит из парных ростральных и каудальных холмов – colliculus rostralis et caudalis. Холмы разделяются поперечной и срединной бороздами. Ростральные холмы спереди

Рисунок 173 – Средний мозг на поперечном срезе:

1 – aqueductus mesencephali; 2 – lamina tecti;

3 – tegmentum mesencephali; 4 – sulcus lateralis;

5 – lemniscus lateralis; 6 – lemniscus medialis;

7 – nucleus motorius n. oculomotorii et nucleus parasympaticus; 8 – nucleus ruber; 9 – formatio reticularis; 10 – crus cerebri

300