Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdfCopyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

В) Нижнечелюстной нерв – n. mandibularis – является нервом общей чувствительности для нижнечелюстной и височной областей и двигательным – для жевательных мышц. Кроме того, на его ветвях парасимпатические ганглии, в которых прерываются секреторные пути для слюнных желез. Нерв выходит из черепной полости через овальное или соответственно рваное отверстие, крыловую и межчелюстные мышцы, а также поверхностный височный нерв для кожи, щечный и язычный нервы для слизистой оболочки щеки и языка, переходит в альвеолярный нерв нижней челюсти.

Жевательный нерв – n. massetericus – проходит в большую жевательную мышцу через челюстную вырезку между мышечным и суставным отростками нижней челюсти.

Глубокие височные нервы – nn. temporales profundi – идут в височную мышцу.

Латеральный и медиальный крыловые нервы – nn. pterygoideus lateralis et medialis – идут в латеральную и медиальную крыловые мышцы, в напрягатель барабанной перепонки (n. tensoris tympani), в напрягатель мягкого неба (n. ternoris veli palatini).

– n. buccalis – является чувствительным нервом для слизистой оболочки щеки и нижней губы. Он проходит вдоль вентрального края щечной мышцы и разветвляется в слизистой оболочке щеки и нижней губы.

– n. buccalis – является чувствительным нервом для слизистой оболочки щеки и нижней губы. Он проходит вдоль вентрального края щечной мышцы и разветвляется в слизистой оболочке щеки и нижней губы.

Височноушной нерв – n. auriculotemporalis – огибает шейный край нижней челюсти вентрально от челюстного сустава и делится на нерв наружного слухового прохода – n. meatus acustici externi, от которого отходят ветви к барабанной перепонке (rr. parotidei), и передние ушные нервы – nn. auriculares rostrales, посылающие от себя поперечную ветвь лица – r. transversus faciei и соединительные ветви к лицевому нерву – r. communicans cum n. faciali.

Язычный нерв – n. lingualis – отделяется от нижнечелюстного близ места его погружения в нижнечелюстной канал и направляется вентрорострально, отдавая по ходу ветви в зев (r. isthmi faucium), соединительную ветвь к барабанной струне (r. communicans cum chorda tympani) и подъязычный нерв – n. sublingualis, от которого отходят подъязычные ветви – rr. linguales и соединительные ветви к подъязычному нерву.

В соединительных ветвях проходят парасимпатические нервные волокна к подъязычной, нижнечелюстной и околоушной железам.

Нижний альвеолярный нерв – n. alveolaris inferior, отдав межчелюстной нерв – n. mylohyoideus, проходящий вдоль тела нижней челюсти в ростральном направлении и разветвляющийся в мышцах и коже вентральной поверхности головы, входит в нижнечелюстной канал. В нижнечелюстном канале от него отходят каудальные, средние, ростральные нижние альвеолярные ветви, образующие нижнее зубное сплетение – plexus dentalis inferior. От сплетения отходят ветви к нижним зубам и деснам, а продолжающийся нижний альвеолярный нерв по выходе из подбородочного отверстия носит название подбородочного нерва – n. mentalis; от него отходят ветви в подбородочную область (rr. mentales) и в нижнюю губу (r. labials inferiors).

На ветвях нижнечелюстного нерва располагаются два крупных ганглия, от которых отходят ветви нерва, содержащие парасимпатические волокна: 1) ушной ганглий – gn. oticum – лежит на крыловом нерве и соединяется малым каменистым нервом – n. petrosus minor c n. tympanicus от язычноглоточного нерва, а соединительными ветками – со щечным (n. buccalis) и ушновисочным (n. auriculotemporalis) нервами; 2) нижнечелюстной ганглий – gn. mandibulare – лежит на язычном нерве, получает симпатические ветви от наружного сонного сплетения

ипарасимпатические волокна от chorda tympani через его связи с язычным нервом, а отдает железистые ветви в нижнечелюстную и подъязычную железы. У плотоядных имеется еще и 3) подъязычный ганглий, который соединяется с язычным нервом и отдает железистые ветви в подъязычную железу.

Отводящий нерв – n. abducens – отходит от продолговатого мозга каудальнее трапецоидного тела и сбоку от пирамид. Выходит в глазницу через глазничную щель. Идет в m.rectus oculi

ив глазную прямую латеральную мышцу.

Лицевой нерв – n. facialis – служит двигательным нервом для всех мимических мышц, но содержит также чувствительные и парасимпатические секреторные волокна. Он выходит из мозга в области трапецоидного тела и покидает полость черепа через наружное отверстие лицевого канала. В лицевом канале на нерве лежит коленчатый узел – gn. geniculi, принадлежащий барабанной струне. В канале от лицевого нерва отходят девять нервов.

341

Большой каменистый нерв – n. petrosus major – направляется в крылонебную ямку через крыловой канал, где вступает в крылонебный ганглий. Он образован нервными слезоотделительными парасимпатическими волокнами.

Барабанная струна – chorda tympani – выходит через каменистобарабанную щель – fissura petrotympanica, перекрещивает медиальную внутренюю челюстную артерию и соединяется с язычным нервом V пары. Барабанная струна проводит волокна от грибовидных вкусовых сосочков и парасимпатические секреторные волокна в нижнечелюстную и подъязычную железы.

Стременной нерв – n. stapedius – идет в стременную мышцу (в среднем ухе).

По выходе из лицевого канала лицевой нерв отдает каудальный ушной нерв – n. auricularis caudalis, идет в каудальные ушные мышцы, соединяясь при этом с ушными ветвями, отходящими от C I и II.

Внутренний ушной нерв – n. auricularis inretnus – по своему происхождению относится к вагусу (Х пара). Он сначала соединяется с лицевым нервом, а затем снова отходит от него и разветвляется в коже внутренней поверхности ушной раковины.

Ветвь двубрюшной мышцы – r. digastricus – направляется в аборальное брюшко мышцы

ив яремночелюстную мышцу. От нее отходит шилоподъязычная ветвь в соответствующую мышцу.

Векоушной нерв – n. auriculopalpebralis – переходит позади челюстного сустава по скуловой дуге на височную мышцу и отделяет передний ушной нерв – n. auricularis rostralis – в передние мышцы уха и скуловую ветвь – r. zygomaticus, от которой отходят ветви век – rr. palpebrales. У собаки и лошади последняя ветвь иннервирует и носогубной подниматель.

Щечные ветви – rr. buccales – направляются по наружной поверхности массетера в губные, щечные и носовые мышцы. У свиньи и жвачных часть ветвей, кроме того, иннервирует и носогубной подниматель.

Шейная ветвь – r. colli – отдает ветви в вентральные мышцы ушной раковины, в кожу

иподкожную мышцу шеи. Особое место занимает так называемый промежуточный нерв – n. intermedius, который берет начало от мозга вместе с лицевым нервом и содержит волокна, воспринимающие вкусовые раздражения в луковицах языка, и эфферентные (секреторные) парасимпатические волокна, направляющиеся в него через посредство связей с n. petrosus major et chorda tympani во все слюнные железы (кроме околоушной железы, получающей парасимпатическую иннервацию от языкоглоточного нерва).

Преддверноулитковый нерв – n. vestibulocochlearis – образован нейритами спирального (улиткового) и вестибулярного ганглиев внутреннего уха. Он вступает в продолговатый мозг впереди лицевого нерва и делится на два корня – улитковый и вестибулярный – radix cochlearis et vestibularis. Улитковый корень заканчивается в дорсальном и вентральном улитковых ядрах – nucleus dorsalis et ventralis n. cochleae. Вестибулярный корень заканчивается в крупноклеточном ядре Дейтерса – nucleus vestibularis terminalis (Deutersi).

Язычноглоточный нерв – g.glossopharyngeus – является нервом общей чувствительности для корня языка, небной занавески и глотки; он содержит также секреторные парасимпатические нервные волокна, идущие в щечные и околоушную слюнную железы.

На нерве имеется дистальный (каменистый) ганглий – gn. distale, лежащий на каменистой кости. От ганглия отделяется барабанный нерв – n. tympanicus, направляющийся к ушному парасимпатическому ганглию V пары и образующий барабанное сплетение – plexus tympanicus. Из сплетения выходят малый каменистый нерв – n. petrosus minor, соннобарабанные нервы – nn. caroticotympanici и трубная ветвь – r. tubarius. В барабанном нерве проходят парасимпатические секреторные волокна в околоушную слюнную железу и чувствительные волокна со слизистой оболочки среднего уха.

Языкоглоточный нерв по выходе через рваное отверстие из полости черепа следует вдоль большой ветви подъязычной кости и наружной челюстной артерии. По пути он отдает ветвь в расширитель глотки и чувствительные ветки в околоушную железу, затем делится на глоточную ветвь – r. pharyngeus – для слизистой оболочки глотки, язычные ветви – rr. linguales – для слизистой оболочки задней трети языка и небной занавески и ветви миндалин – rr. tonsillares. В язычной ветви проходят вкусовые волокна от валиковидных и листовидных сосочков языка. Глоточная ветвь образует глоточное сплетение – plexus pharyngeus, в котором у крупных жвачных и овец имеется боковой глоточный ганглий – gn. lateropharyngeum.

342

Блуждающий нерв – n. vagus – содержит три группы нервных волокон – афферентные, эфферентные парасимпатические, эфферентные симпатические и два ганглия – проксимальный и дистальный.

Афферентные волокна идут от слизистой оболочки пищеварительного (начиная с глотки)

идыхательного трактов, от щитовидной и зобной желез и с части твердой мозговой оболочки. Эти волокна принадлежат клеткам проксимального (яремного) и дистального (узловатого) узлов. Проксимальный узел – gn. proximale – располагается при выходе вагуса через рваное заднее отверстие, а дистальный узел – gn. distale – близ соединения вагуса с симпатическим стволом. Нейриты клеток обоих узлов заканчиваются в парасимпатическом ядре вагуса и ядре одиночного тракта – nucleus tractus solitarii, располагающихся в области серых крыльев дна ромбовидной ямки.

Эфферентные парасимпатические волокна составляют основную массу вагуса. Они направляются в интрамуральные сплетения пищевода, желудка и кишечника до colon transversum,

внервные узелки и клетки, расположенные в нервных сплетениях трахеи и бронхов, щитовидной и зобной желез, почек, надпочечников, и в узлы сердца. Эти волокна выходят из парасимпатического ядра вагуса – nucleus parasympathicus n. vagi – и из двойного ядра – nucleus ambiguous (двигательное ядро вагуса – nucleus motorius n. vagi), которое лежит вентрально от парасимпатического ядра вместе с двигательным ядром языкоглоточного нерва. Данные волокна направляются в мышцы мягкого неба, глотки и гортани.

Нервные эфферентные симпатические волокна происходят из клеток краниального шейного симпатического узла, образующих яремный нерв – n. jugularis; последний в полости черепа вливается в вагус через его проксимальный ганглий и отдает ветви в мозговые оболочки

исоединительную ветвь к языкоглоточному нерву. По выходе из полости черепа он посылает ушную ветвь – r. auricularis, которая, проникнув в лицевой канал и присоединившись там к лицевому нерву (VII), отделяется от него уже в качестве внутреннего ушного нерва – n. auricularis internus.

Блуждающий нерв направляется в грудную полость и на этом пути идет по трахее, сопровождая общую сонную артерию и располагаясь от нее дорсомедиально. При входе в грудную полость вагус отделяется от симпатикуса и по пищеводу направляется в брюшную полость. От него отходит несколько нервов.

Глоточная ветвь – r. pharyngeus – отходит от вагуса в самом его начале до соединения с симпатическим стволом; дорсальная её ветвь идет в констрикторы и слизистую оболочку глотки, а вентральная – в глоточное сплетение – plexus pharyngeus. В образовании последнего участвуют также ветви от IХ, ХII черепномозговых, краниального гортанного нервов, а также ветви от C I, симпатикуса и возвратного нервов.

Краниальный гортанный нерв – n. laryngeus cranialis – происходит из gn. distales и вентрального двигательного ядра вагуса. Он направляется к гортани, проходит через щель щитовидного хряща – fissura thyroidea – и разветвляется в слизистой оболочке преддверия гортани как чувствительный нерв. По пути он посылает ветви в глоточное сплетение, в кольцевиднощитовидную мышцу, в щитовидную железу, соединительную ветвь к каудальному гортанному нерву и депрессорный нерв – n. depressor. Последний берет начало от дорсального двигательного ядра продолговатого мозга, проходит в составе вагуса и в грудной полости, отделившись от него, входит в состав сердечного сплетения. После отхождения названных нервов вагус вместе с шейным симпатическим стволом образует общий ствол – truncus vagosympathicus.

Сердечные ветви – rr. cardiaci – в грудной полости отделяются от вагуса и направляются в сердечное сплетение – plexus cardiacus – и в стенку дуги аорты. По сердечным ветвям проходят импульсы в нервно-мышечную проводящую систему сердца; они замедляют работу сердца и регулируют кровяное давление.

Возвратный гортанный нерв – n. laryngeus reccurens – происходит от продолговатого мозга позади вагуса, соединяется с подходящим к нему добавочным нервом, а по выходе из черепной полости вливается в вагус, с которым направляется в грудную полость, где снова отделяется от вагуса. При этом левый возвратный нерв огибает сзади дугу аорты, а правый – подключичную артерию. Затем каждый возвратный нерв ложится на вентральной поверхности трахеи и по ней, постепенно переходя её дорсолатеральную поверхность, направляется в гортань, проникает под кольцевидно-щитовидную мышцы и как каудальный гортанный нерв – n. laryngeus

343

caudalis – разветвляется в мышцах гортани (за исключением кольцевидно-щитовидной). Возвратный нерв по функции является двигательным. На своем пути он посылает ветви в трахеальное и пищеводное сплетения, а также к гортанному краниальному нерву.

В грудной полости вагус отдает пищеводные и бронхиальные ветви и участвует в образовании легочного сплетения – plexus pulmonalis. Левый вагус проходит над основанием сердца, а правый – по дорсальной поверхности трахеи. Позади сердца каждый вагус делится на дорсальную и вентральную ветви, которые, соединяясь над и под пищеводом, образуют дорсальный и вентральный блуждающие стволы – truncis vagales dorsalis et ventralis. Дорсальный вагальный ствол в брюшной полости отдает вентральные желудочные ветви – rr. gastrici ventrales – и ветви к почкам. У жвачных от него отходят ветви к преддверию рубца, чревные ветви, дорсальные ветви рубца, к краниальному желобу, к желобу желудка, каудальные ветви сетки, к большой кривизне сычуга, ветви книжки и висцеральные ветви сычуга. Вентральный вагальный ствол в брюшной полости, располагаясь на малой кривизне желудка, отдает париетальные желудочные ветви и соединительную ветвь к дорсальному стволу блуждающих нервов. Соединительная ветвь идет каудодорсально или каудовентрально. У жвачных она обычно встречается на левой стороне пищевода. Кроме того, вентральный вагальный ствол дает ветви к печени, пилорусу и двенадцатиперстной кишке. У жвачных от него отходят еще ветви к преддверию рубца, краниальные ветви сетки, бороздам желудка, к книжке и париетальные ветви сычуга.

Добавочный нерв – n. accessorius – берет начало тонкими пучками нервных волокон – спинномозговые корешки – radices spinales – от первых шести шейных сегментов спинного мозга и, соединившись в общий стволик, проходит сбоку спинного мозга между дорсальными и вентральными корешками спинномозговых нервов. В области каудального конца продолговатого мозга он соединяется с краниальными корешками, идущими от продолговатого мозга – radices craniales, и образует с ними внутреннюю ветвь добавочного нерва – r. internus. Выйдя вместе с блуждающим нервом через рваное отверстие из полости черепа, добавочный нерв как наружная ветвь – r. externus – делится на две ветви – rr. dorsalis et ventralis, из которых первая разветвляется в плечеголовной и трапециевидной, а вторая – в грудиноплечеголовной мышце.

Подъязычный нерв – n. hypoglossus – двигательный нерв для мышц языка и подъязычной кости. Он начинается из продолговатого мозга, выходит через подъязычное отверстие и в области языка делится на поверхностную и глубокую язычные ветви – rr. linguales superficialis et profundus.

Вегетативная, или автономная, нервная система

Адаптация, или приспособление организма к условиям существования, невозможна без соответствующих изменений в органах и системах, обеспечивающих обмен веществ и регуляцию всех процессов, происходящих в организме (рост, развитие, пищеварение, дыхание, выделение, кровообращение и т.д.). Взаимосвязь всех этих процессов и интенсивность их течения осуществляются вегетативным отделом нервной системы.

В зависимости от расположения вегетативных центров и структур, для которых предназначены нервные проводники, передающие импульсы от центров к исполнительным органам, вегетативный отдел нервной системы подразделяется на симпатическую и парасимпатическую части, из которых симпатическая часть – pars sympathica – предназначена для иннервации органов сердечно-сосудистой системы, а парасимпатическая – pars parasympathica – осуществляет иннервацию желез и всех внутренних органов. В связи с таким подразделением в отличие от цереброспинального отдела нервной системы вегетативный отдел имеет ряд существенных морфологических отличий.

1. Если нервные эфферентные волокна цереброспинальных нервов предназначены только для скелетных мышц, то в вегетативном отделе эфферентные волокна участвуют в иннервации не только мышц внутренних органов и желез внешней и внутренней секреции (парасимпатическая иннервация), но и всех отделов сердечно-сосудистой системы (симпатическая иннервация). Учитывая, что сосуды имеются во всех без исключения органах, то симпатические нервы и их волокна проходят как к соматическим, так и к висцеральным органам. Поэто-

344

му каждый орган получает тройной состав нервных волокон: чувствительных, двигательных (соматические или парасимпатические) и симпатических.

2.Как и цереброспинальные, вегетативные нервы состоят из эфферентных и афферентных нервных волокон. Однако если афферентные нейроны цереброспинальных и симпатических нервов воспринимают раздражение как от соматических, так и от висцеральных органов, то в парасимпатической части афферентные нейроны имеют отношение лишь к висцеральным органам и располагаются в периферических ганглиях и интрамуральных сплетениях. Следовательно, парасимпатические центры получают информацию только со стороны иннервируемых ими органов. Этим и объясняется относительная автономия вегетативного отдела нервной системы, имеющего характерные отличия в строении собственных рефлекторных дуг.

3.Все нервные цереброспинальные клетки лежат только в сером веществе спинного или головного мозга и ганглиях их нервов, в то время как тела эфферентных клеток вегетативного отдела нервной системы находятся на периферии, а именно симпатические – в интрамуральных предпозвоночных ганглиях, а парасимпатические – в интрамуральных (внутристенных) или в экстрамуральных (органных) ганглиях органов головы, грудной, брюшной и тазовой полостей.

4.Тела вставочных нейронов, передающих нервные импульсы с чувствительного звена на двигательное в вегетативных нервах, в противоположность спинномозговым образуют центры, расположенные или в боковых рогах спинного мозга (симпатическая часть), или в стволовой части головного и в крестцовом отделе спинного мозга (парасимпатическая часть), и своими отростками выходят за пределы мозга, заканчиваясь на телах эфферентных клеток, находящихся в периферических ганглиях. Поэтому в вегетативных нервах вставочные нейроны относятся к предузловым, или преганглионарным, нервным волокнам – neurofibra preganglionica,

аэфферентные – к постганглионарным – neurofibra postganglionica.

5.Наличие афферентной связи соматических и висцеральных органов через посредство преганглионарных (вставочных) нервных волокон с их эфферентными волокнами обусловливает их морфофункциональную зависимость как между собой, так и с высшими отделами головного мозга. Последнее не только дает объяснение механизму выработки безусловных рефлексов со всех органов тела, действию ганглиолитиков и новокаиновых блокад, но и опровергает мнение об автономности вегетативного отдела нервной системы. Следовательно, вегетативный отдел нервной системы представляет собой специализированную часть единой нервной системы, в которой все её элементы подчинены высшим центрам, заложенным в коре головного мозга.

Развитие вегетативного отдела нервной системы. У беспозвоночных происходит выделение из соматического отдела нервной системы части нервных элементов, предназначенных для иннервации кишечной трубки. В частности, у аннелид есть нервы, которые отходят от глоточного ганглия и имеют в своем составе самостоятельные ганглии. У членистоногих эти нервы достигают значительного развития. Разделение вегетативного отдела на части проявляется у высших насекомых, у которых краниальный и каудальные отделы соответствуют парасимпатической, а средний – симпатической части.

У круглоротых самостоятельных вегетативных ганглиев нет, хотя блуждающий нерв и висцеральные ветви, отходящие от спинномозговых нервов, имеются. Размешаются они метамерно вдоль аорты и соединяются ветвями со спинномозговыми нервами. От каждого ганглия отходят висцеральные ветви к внутренним органам, где они образуют сплетения с заложенными в них клеточными элементами. Начиная с костистых рыб, ганглии объединяются между собой межганглионарными связями, образуя правый и левый симпатические стволы; краниально они заходят в область головы, а каудально – в область хвоста.

У земноводных за счет образования двойных связей между симпатическими ганглиями идет образование двойного (поверхностного и глубокого) симпатического ствола. В связи с подразделением туловища на отделы у наземных позвоночных происходят слияние отдельных ганглиев между собой и соответствующие изменения во взаимоотношениях между по верхностным и глубоким симпатическими стволами, что особенно характерно для шейного отдела туловища.

В брюшном отделе у наземных позвоночных в связи со значительным удлинением пищеварительной трубки, поворотами желудка и кишечника отмечают не только сокращение чис-

345

ла сегментарных кровеносных сосудов, но и соответствующую концентрацию симпатических ганглиев.

В процессе эмбриогенеза у млекопитающих симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы развивается из нейроэктодермы бокового отдела нервной трубки и выселяется за пределы спинного мозга по вентральным корешкам спинномозговых нервов. Образовавшийся парный симпатический тяж затем фрагментируется на отдельные узлы симпатического ствола (паравертебральные узлы), имеющие соединения как между собой, так и с соответствующими спинномозговыми нервами и боковыми рогами сегментов спинного мозга. Часть нервных клеток смещается ближе к органам, образуя превертебральные ганглии как отдельные скопления нервных клеток по ходу висцеральных нервов.

Интрамуральные, парасимпатические ганглии образуются за счет выселения клеточных элементов из стволовой части головного и крестцового отделов спинного мозга.

Состав вегетативного отдела нервной системы

Вегетативный отдел нервной системы включает вегетативные центры, вегетативные ганглии, вегетативные нервы и вегетативные сплетения.

Вегетативные центры заложены вокруг мозговых желудочков, мозгового водопровода и центрального спинномозгового канала в виде скоплений серого вещества (одиночные или конгломераты ядер). Их можно подразделить: а) на центры гипоталамуса (сосудосуживающие – симпатические, сосудорасширяющие и нейросекреторные – парасимпатические центры); б) мозгового ствола, в котором выделяются центры среднего мозга (зрачковое, или ядро Эдингер – Вестфаля, – парасимпатические центры, ведающие функцией цилиарных и зрачковых мышц), центры мозгового моста (ростральное слюноотделительное и слизисто-слезноносовое парасимпатическое ядра), центры продолговатого мозга (каудальное слюноотделительное ядро и ядра блуждающего нерва); в) спинного мозга (симпатические ядра промежуточно-латерального тракта или спинномозговой центр Якобсона, располагающийся в пределах от C VIII до L II – L IV, и парасимпатические центры крестцового отдела, находящегося на уровне L IV – L V и даже Co II).

Вегетативные ганглии подразделяются на пара- и превертебральные, органные и внутристенные.

А) Паравертебральные ганглии располагаются метамерно с правой и левой сторон позвоночного столба и составляют вместе с межганглионарными ветвями основу симпатического ствола. Паравертебральные ганглии соединены с соответствующими спинномозговыми нервами преганглионарными, белыми (rr. communicans alba) и серыми (rr. communicans grisea) соединительными ветвями. Первые выходят из промежуточнолатерального тракта в составе двигательного корешка и соединяют центр с соответствующим ганглием; от последнего берут начало постганглионарные волокна, направляющиеся к внутренним органам или возвращающиеся (rr. communicans grisea) в состав спинномозгового нерва, с ветвями которого принимают участие в иннервации соматических органов.

Б) Превертебральные ганглии находятся в отдалении от позвоночного столба и располагаются в местах отхождения крупных артериальных сосудов (наружная и внутренняя сонные, плечеголовная, чревная, краниальная и каудальная брыжеечные), участвуют в образовании соответствующих нервных сплетений.

В) Органные и внутристенные (интрамуральные) ганглии находятся вблизи органа или внутри его стенки. Они небольших размеров, располагаются по ходу отдельных нервов, их ветвей (ресничный, крылонебный, нижнечелюстной, ушной, подъязычный) или входят в состав органных сплетений (pl. myentericus, pl. subserosus, pl. pelvinus).

Вегетативные эфферентные нервные волокна, отходящие от центров, и афферентные нервные волокна, идущие от органов в центры или соответствующие вегетативные ганглии, могут образовывать вегетативные нервы (внутренностенные нервы симпатического ствола) или входить в состав черепных и спинномозговых нервов.

Вегетативные сплетения образуются или по ходу кровеносных сосудов, которые они сопровождают, или в воротах органа, или непосредственно внутри его стенки.

Отличия симпатической и парасимпатической частей вегетативного отдела нервной системы заключаются в следующем:

346

1)центры симпатической части в своем расположении имеют зональный характер (промежуточнолатеральный тракт спинного мозга от C VIII до L IV), парасимпатические – очаговый (средний, продолговатый мозг и крестцовый отдел спинного мозга);

2)афферентные нейроны в симпатической части могут заканчиваться как в ганглиях, так

ив центрах, в парасимпатической части – только в центрах;

3)вставочные нейроны в симпатической части имеют сравнительно короткие аксоны, которые заканчиваются в параили в превертебральных ганглиях, тогда как в парасимпатических они длинные и заканчиваются или в органных (ресничный, крылонебный, подъязычный), или в интраорганных узлах;

4)эфферентные волокна в симпатической части длинные, а в парасимпатической – короткие.

Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

В состав симпатической части – pars sympathicus – входят центры, заложенные в боковых рогах спинного мозга (промежуточнолатеральный тракт) в пределах от C VIII до L II – IV (S I), симпатический ствол с паравертебральными ганглиями и внутренностными нервами, участвующими вместе с ветвями блуждающего и тазовых нервов в образовании сплетений (рис. 200).

IC II III IV V VI VII VIII

IT

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IL

II III IV

V

I

II

III

IV V

Рисунок 200 – Схема строения симпатической части вегетативного отдела нервной системы:

А – грудопоясничный отдел спинного мозга; С – шейные; L – поясничные и S – крестцовые спинномозговые сегменты; 1 – симпатический ствол; 2 – краниальный шейный ганглий; 3 – звездчатый ганглий; 4 – грудные ганглии; 5 – чревное сплетение; 6 – почечное и надпочечное сплетения; 7 – каудальное брыжеечное спле тение; 8 – подчревное сплетение; 9 – в сосуды глаза; 10 – в сосуды же лез; 11 – в сосуды головы; 12 – в со суды шеи; 13 – позвоночный нерв; 14 – в сосуды грудной конечности; 15 – в сердце; 16 – в сосуды легких; 17 – большой внутренностный нерв; 18 – в сосуды желудка, печени, селе зенки и кишечника; 19 – малый вну тренностный нерв; 20 – в сосуды над почечников и почек; 21 – подчревный нерв; 22 – в сосуды толстого отдела кишечника, мочеполовых органов; 23 – в сосуды тазовой конечности; а – преганглионарные и б – постганглио

нарные нервные волокна

347

Симпатический ствол – truncus sympathicus – парный (dexter et sinister), проходит вдоль позвоночного столба и подразделяется на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы. Правый и левый симпатические стволы имеют в своем составе симпатические ганглии – gn. trunci sympathici, соединенные между собой межганглионарными ветвями – rr. interganglionares – и с соответствующим спинномозговым нервом соединительными ветвями – rr. communicantes. Число симпатических ганглиев не во всех участках тела соответствует числу нейросегментов, так как они могут сливаться между собой; например, в шейном отделе их три,

вгрудном отделе первые три, сливаясь между собой и с последним шейным, образуют шейногрудной (звездчатый) узел – gn. cervicothoracicum (stellatum); в крестцовом отделе они также нередко, особенно у птиц и плотоядных, сливаются в один общий узел. Могут быть и дополнительные симпатические ганглии, которые чаще располагаются в межганглионарных ветвях, – промежуточные ганглии – gngn. intermedia. По ходу симпатические стволы правой и левой сторон иногда в грудном и поясничном отделе имеют поперечные связи, а в области последнего крестцового сегмента соединяются в общий ствол; на месте соединения отмечают непарный симпатический ганглий – gn. impar. От последнего на хвостовой отдел продолжается непарный симпатический ствол, насчитывающий в своем составе 2 – 4 хвостовых ганглия – gn. caudalia.

Шейный отдел симпатического ствола берет начало от звездчатого узла двумя ветвями, из которых дистальная ветвь снизу охватывает подключичную артерию (рис. 201), образуя подключичную петлю, а затем, соединившись с проксимальной ветвью, продолжается как truncus sympathicus. На месте соединения проксимальной и дистальной ветвей в общий симпатический ствол находится средний шейный ганглий – gn. cervicale medium. Шейный симпатический ствол, направляясь к краниальному шейному узлу, тесно прилежит к блуждающему нерву, образуя с ним общий вагосимпатический ствол – truncus vagosympathicus. Последний проходит в желобе, образованном пищеводом и трахеей вместе с общей сонной артерией, находясь с ней

водном общем соединительном футляре. По ходу от симпатического ствола отходят ветви к блуждающему нерву и к общей сонной артерии, вокруг которой они образуют общее сонное сплетение – pl. caroticus communis. От него отделяется ряд веточек к гортани и глотке (rr. laryngopharyngei). Краниальный шейный симпатический ствол, обособившись от блуждающего нерва, вступает в краниальный шейный ганглий – gn. cervicale craniale.

От среднего шейного ганглия отходят постганглионарные волокна в составе шейного сердечного нерва – n. cardiacus cervicalis, участвующего вместе с сердечными ветвями от звездчатого узла и блуждающего нерва в образовании сердечного сплетения – pl. cardiacus.

Краниальный шейный ганглий – gn. cervicale craniale (рис. 202, 203) – крупных размеров, располагается на дорсомедиальной поверхности внутренней сонной артерии и отдает от себя постганглионарные ветви, проходящие в составе яремного, внутреннего и наружных сонных нервов.

1.Внутренний сонный нерв – n. caroticus internus – образует внутреннее сонное сплетение – pl. caroticus internus, которое сопровождает все разветвления внутренней сонной артерии. На пещеристом синусе мозговых оболочек он формирует pl. cavernosus. Далее направляется в гипофиз и на черепные нервы, а через них уже достигает сосудов радужной оболочки и слезной железы. Из внутреннего сонного сплетения выходит большой глубокий каменистый нерв – n. petrosus profundus. Он проникает через видиев канал в крылонебный узел на одноименном нерве и в составе последнего идет в сосуды органов глазницы и слизистой оболочки носа и ротовой полости.

2.Яремный нерв – n. jugularis – одной ветвью идет в gn. proximale (jugulares) вагуса и в ствол вагуса, а другой ветвью – в gn. distale (petrosum) язычноглоточного нерва и в ствол язычноглоточного нерва. Волокна яремного нерва вступают в сосуды глотки, пищевода, гортани и трахеи.

3.Наружные сонные нервы – nn. carotici externi – проходят по ветвям одноименной артерии, образуя наружное сонное сплетение – pl. caroticus externus.

4.Соединительные ветви – nn. communicantes к IX, X, XII черепномозговым нервам, к 1-му шейному нерву и одну веточку glomus caroticum, располагающегося на внутренней сонной артерии.

Грудной отдел симпатического ствола – pars thoracica – берет начало от шейногрудного, или звездчатого ганглия и, направляясь каудально, проходит через ножки диафрагмы в брюшную полость. От звездчатого узла отходит несколько нервов.

348

А

Б

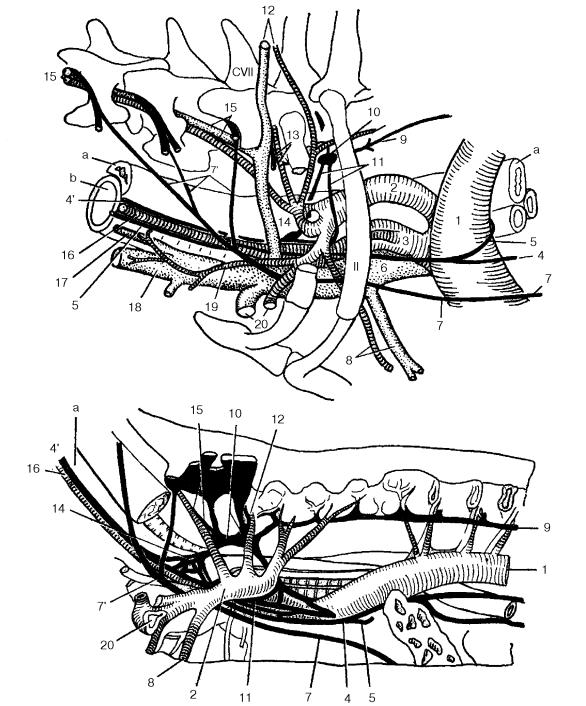

Рисунок 201 – Сосуды и нервы при входе в грудную полость:

А – собаки; Б – лошади; 1 – aorta; 2 – a. subclavia sinistra; 3 – truncus brachiocephalicus; 4 – n. vagus; 4' – truncus vagosympathicus; 5 – n. reccurens; 6 – v. cavacranialis; 7 – a. phrenicus; 7' – r. ventralis CV–CVII; 8 – a. v. thoracica interna; 9 – truncus sympathicus; 10 – gn. stellatum; 11– ansa subclavia; 12 – a. v. cervicalis profunda; 13 – a. scapularis dorsalis; 14 – gn. cervicale medium; 15 – a. v. vertebralis; 16 – a. carotis communis; 17 – v. jugularis interna; 18 – v. jugularis externa; 19 – a. cervicalis superficialis; 20 – a. v. axillaris; II – 2-е ребро; CVII – 7-й шейный

позвонок; а – пищевод; b – трахея

349

А) Позвоночный нерв – n. vertebralis – вступает в поперечное отверстие 6-го шейного позвонка и проходит в поперечном канале до 2-го шейного позвонка, отдавая по своему ходу ветви к шейным спинномозговым нервам и образуя вокруг позвоночной артерии позвоночное сплетение – pl. vertebralis. Постганглионарные волокна в составе ветвей спинномозговых нер вов иннервируют сосуды шеи и спинного мозга.

Б) Rami communicantes к C VIII, Th I – Th II участвуют в образовании плечевого сплетения. В) Шейные сердечные нервы – nn. cardiaci cervicales – в количестве трех направляются в сердечное сплетение. От грудных ганглиев – gngn. thoracica – отходят грудные сердечные нервы, участвующие в образовании сердечного (pl. cardiacus) и аортального сплетений (pl. aorticus thoracicus), легочные ветви – rr. pulmonales, образующие легочное сплетение (pl. pulmonalis). Кроме того, начиная с 6-го грудного сегмента, часть преганглионарных волокон образует ветви, отходящие от симпатического ствола и формирующие большой внутренностный нерв – n. splanchnicus major. На месте соединения ветвей, образующих внутренностный нерв, располагается внутренностный ганглий – gn. splanchnicum, от которого нерв направляется в чревные

ганглии – gn. celiaca (рис. 204).

Рисунок 202 – Сосуды и нервы у основания черепа коровы (по I. Schreiber):

1 – truncus vagosympathicus; 2 – a. carotis communis; 3 – a. carotis interna; 4 –glomus caroticum; 4' – sinus caroticus; 5 – n. laryngeus cranialis; 6 – truncus linguofacialis; 7 – stylohyoideum; 8 – n. sinocaroticus n. glossopharyngeus; 9 – a. carotidis externa; 10 – proc. jugula-ris; 11 – atlas; 12 – a. occipitalis; 13 – gn. cervicale craniale; 14 – a. auricularis magna; 15 – plexus caroticus; 16 – chorda tympani; 17 – n. lingualis; IX – n. glossopharyngeus; X – n. vagus

350