Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdf

Рисунок 179 – Цито- и миелоархитектоника коры больших полушарий:

А – кора на разрезе; I – молекулярный слой; II – наружный зернистый слой; III – слой малых пирамидальных клеток; IV – внутренний зернистый слой; V – слой больших пирамидальных клеток; VI – слой полиморфных клеток; VII – белое мозговое вещество; Б – пирамидные клетки; I – лягушки; II – ящерицы; III – млекопитаю щего; IV – человека; V–IX – последовательные стадии эмбрионального развития пирамидальных клеток; 1 – тело нейрона; 2 – дендрит; 3 – нейрит

311

На основе локальных различий в цитоархитектонике кору млекопитающих разделяют на поля – area. Отдельные поля на основе несходства миелоархитектоники в свою очередь могут быть подразделены на меньшие участки. Каждое поле выполняет определенную функцию. Существуют поля с функцией, встречающейся только у человека; такие поля у низших животных, естественно, отсутствуют. Наконец, есть и такие поля, функция которых еще до сих пор недостаточно ясна. Общее число полей у человека превышает 250.

Филогенетически все поля дифференцируются в процессе эволюции из примитивных четырех областей мозга низших животных (сумчатые и насекомоядные). Эти области представляют собой мозговые отделы анализаторов: передние доли коры являются суставно-мышечным анализатором, затылочные доли – зрительным анализатором, височные доли – слуховым анализатором и промежуточная между ними доля – кожным анализатором. У высших животных возникают новые ассоциативные области: лобная доля, а затем и височно-теменная. Так, лобные доли у кролика составляют 2 %, у кошки – 3 %, у собаки – 7 %, у обезьян – 8 – 16 %, у человека – 29 % общей массы головного мозга.

Центральные проводящие пути нервной системы

Центральные проводящие пути нервной системы включают сегментный и проводниковый аппараты спинного мозга. Оба аппарата содержат центральные проводящие пути, которые находятся в связи с ганглиозными клетками спинномозговых узлов – ganalia spinalia – и с клетками ядер дорсальных столбов спинного мозга.

Центральные эфферентные пути проводникового аппарата спинного мозга образованы отростками клеток, принадлежащих различным отделам головного мозга. Эфферентные пути проводникового аппарата, так же как и афферентные пути сегментного аппарата, заканчиваются на моторных клетках вентральных столбов спинного мозга.

Сегментный аппарат спинного мозга

К нему относятся: а) рецепторные нейроны спинномозговых узлов; б) в сером мозговом веществе – вставочные (ассоциативные) нейроны; в) глубокие отделы всех трех канатиков белого мозгового вещества, формирующие основные пучки – fasciculi proprii, и г) вентральные двигательные корни спинномозговых нервов, образованные отростками крупных мультиполярных клеток вентральных столбов.

ПРОВОДНИКОВЫЙ АППАРАТ СПИННОГО МОЗГА представлен афферентными и эфферентными центральными проводящими путями, соединяющими спинной мозг с различными отделами головного мозга, до коры больших полушарий включительно. Проводниковый аппарат спинного мозга вместе с сетчатой формацией и соответствующими ядрами серого мозгового вещества является составной частью кожного, суставно-мышечного, зрительного и статоакустического анализаторов.

А. Афферентные, или чувствительные, проводящие пути образованы: 1) нейритами ганглиозных клеток спинномозговых узлов; 2) нейритами крупноклеточных нейронов, лежащих в основании дорсальных столбов. К первой группе относятся тонкие и клиновидные пучки, а ко второй группе – дорсальный и вентральный спинномозжечковые пути, восходящие пути к четверохолмию и зрительному бугру (рис. 180, 181).

1.Тонкий пучок (Голля) – fasciculus gracilis (Golli) – лежит в дорсальном канатике, медиально соприкасаясь с одноименным пучком другой стороны. Он проводит импульсы в головной мозг с каудальной половины тела и тазовых конечностей.

2.Клиновидный пучок (Бурдаха) – fasciculus cuneatus – лежит между пучком Голля и дорсальным столбом. Он проводит импульсы в головной мозг с краниальной половины тела (до 5-го грудного сегмента) и грудных конечностей.

Оба пучка являются проводниками кожного и суставно-мышечного анализаторов. Пучки образованы нейритами ганглиозных клеток спинномозговых узлов. Эти нейриты, войдя в спинной мозг, образуют восходящие и нисходящие пучки волокон.

Восходящие пучки волокон направляются в продолговатый мозг, где и заканчиваются в ядрах дорсального канатика. На своем пути они отдают коллатерали в серое мозговое веще-

312

ство спинного мозга. Ядро тонкого пучка – nucleus gracilis – лежит позади писчего пера, а ядро клиновидного пучка – nucleus cuneatus – в каудальных ножках мозжечка. От этих ядер начинаются вторые нейроны. Большая часть вторых нейронов, образуя медиальную петлю – lemniscus medialis, заканчивается в латеральном ядре зрительного бугра. Из этого ядра третьи нейроны доводят импульсы до коры полушарий большого мозга, где и возникают ощущение позы, ориентировка в пространстве, ощущение движений. Другая часть вторых нейронов через каудальные ножки мозжечка входит в полушария последнего.

Нисходящие пучки волокон идут каудально на протяжении 6 – 7-го сегмента, вступают в медиальные отделы дорсальных столбов, где и оканчиваются на клетках ядра Кларка. Эти пучки участвуют в образовании сегментного аппарата спинного мозга.

3.Дорсальный спинно-мозжечковый, или прямой, путь Флексига – tractus spinocerebellaris dorsalis (Flechsig) – образован нейритами крупноклеточного ядра Кларка, которое лежит медиально в основании дорсального столба. Путь Флексига проходит через каудальные ножки мозжечка в кору червячка.

4.Вентральный спинно-мозжечковый, или перекрещенный, путь Говерса – tractus spinocerebralis ventralis (Govers) – образован нейритами клеток основного ядра дорсального столба (лежит дорсально от ядра Кларка). Путь Говерса переходит на противоположную сторону мозга, направляется к назальным ножкам мозжечка и назальному мозговому парусу, а через них проникает в кору червячка.

Оба спинно-мозжечковых пути проводят импульсы из мышц и суставов через мозжечок в красное ядро. При их посредстве осуществляется рефлекторая (бессознательная) координация движений для сохранения равновесия.

5.Восходящий путь к четверохолмию и зрительному бугру – tractus spinotectothalamicus – образован нейритами клеток основного ядра дорсального столба, проходит медиально от вентрального спинно-мозжечкового пути и оканчивается в ядрах пластинки четверохолмия и в латеральном ядре зрительного бугра. Этот путь проводит импульсы, вызывающие болевую и температурную чувствительность и отчасти осязание.

Рисунок 180 – Проводящие пути спинного мозга на поперечном срезе:

13' – fasciculus gracilis; 13'' – fasc. cuneatus; 13''' – tractus spinothalamicus; 14 – tr. spinocerebellaris dorsalis et 14' – ventralis; 16 – fasciculi proprii; 22 – tr. vestibulospinalis; 23 – tr. rubrospinalis; 24 – tr. pinotectalis; 25 – tr. pyramidalis laleralis et 25' – ventralis; стрелками показано направление: вверх – краниально, вниз – каудально

313

А

Б

B

Рисунок 181 – Центры и проводящие пути головного и спинного мозга (F.S. Romer):

А – рептилий; Б – птиц; В – млекопитающих; 1 – bulbus olfactorius; 2 – gт. basale; 2' – corpus striatum; 3 – archicortex; 3' – neocortex; 4 – nucleus rostralis dorsalis; 5 – corpus geniculatum mediale et 6 – laterale; 7 – colliculi rostrales et 8 – caudales; 9 – cerebellum; 10 – nucleus cochlearis; 11 – nuclei sensitivi cerebri; 12 – nucleus gracilis et nucleus cuneatus; 13 – funiculus dorsalis medulla/spinalis; 14 – foniculus ventral is medullae spinalis; 15 – nuclei motorii; 16 – formatio reticularis; 17 – tr. corticospinalis (pyramidalis); 18 – nucleus ruber et formatio reticularis tegmenti; 19 – nucleus ventralis caudalis thalami; 20 – hypothalamus; 21 – lobus olfactorius; I – nn. olfactorii; II – n. opticus; VIII – n. vestibulocochlearis; a – чувствительные нервы головы; b – чувствительные нервы туловища;

с – двигательные нервы туловища; d – двигательные нервы ствола мозга

314

Б. Эфферентные, или двигательные, проводящие пути (нисходящие) подразделяются на пирамидные, экстрапирамидные и вегетативные.

1.Пирамидные, или корковые, проводящие пути – tractus corticospinalis – соединяют кору полушарий большого мозга со всеми подкорковыми ядрами, включая двигательные ядра черепных нервов и спинной мозг. Пирамидные пути подразделяются на латеральные и вентральные.

а) Латеральный пирамидный путь, или перекрещенный – tractus corticospinalis lateralis, образован нейритами больших пирамидных клеток коры полушарий. Он идет через внутреннюю капсулу, ножки большого мозга и пирамиды продолговатого мозга. В области перекреста пирамид переходит на противоположную сторону и далее следует в боковом канатике спинного мозга между дорсальным столбом и путем Флексига. Оканчивается он на моторных клетках вентральных столбов спинного мозга. Наиболее сильно развит у собаки, у других животных – только в шейной части.

б) Вентральный пирамидный путь, или прямой – tractus corticospinalis ventralis, так же как

илатеральный, происходит от пирамидных клеток. Идет, не перекрещиваясь, в вентральном канатике, но оканчивается на клетках вентральных столбов противоположной стороны. Имеется только у человека.

Пирамидные пути проводят произвольные двигательные импульсы и, кроме того, импульсы, тормозящие рефлексы спинного мозга.

2.Экстрапирамидные, или подкорковые, проводящие пути – tractus subcorticospinalis – соединяют подкорковые ядра со спинным мозгом. К ним относятся следующие пять основных путей: красноядерно-ретикуло-спинномозговой, вестибуло-ретикулоспинальный, тектоспинальный и продольный ретикулоспинальный.

а) Красноядерно-ретикулоспинномозговой путь Монакова – tractus rubroreticulospinalis (Monacow) – образован нейритами клеток красного ядра и сетчатого образования среднего мозга, проходит вентрально от латерального пирамидного пути и оканчивается на клетках каудальной оливы и на моторных клетках вентральных столбов. Он участвует в автоматической координации движений, передавая импульсы, которые сам получает из коры полушарий мозжечка, из полосатого и сосцевидного тела.

б) Вестибуло-ретикулоспинальный путь – tractus vestibuloreticulospinalis – образован нейритами ядра Дейтерса (вестибулярного нерва VIII пары) и клеток сетчатого образования продолговатого мозга. Он проходит вентрально от пути Монакова и заканчивается на моторных клетках вентральных столбов; участвует в проведении рефлексов по сохранению равновесия, а его часть из сетчатого образования передает рефлексы, связанные с деятельностью органов дыхания.

в) Тектоспинальный путь – tractus tectospinalis – образован нейритами клеток пластинки четверохолмия, проходит в вентральном канатике и оканчивается на моторных клетках вентральных столбов. Он проводит зрительно-слуховые рефлексы.

г) Оливоспинальный путь – tractus olivospinalis – начинается из клеток каудальной оливы, проходит в вентральном канатике, оканчивается на моторных клетках вентральных столбов шейной части спинного мозга. Он связан с рефлекторной координацией движений и тонуса мускулатуры шеи (движения головы).

д) Продольный ретикуло-спинальный путь – tractus reticulospinalis – образован нейритами клеток интерстициального ядра сетчатого образования среднего мозга (находится впереди ядра глазодвигательного нерва). Он проходит рядом с тектоспинальным путем, оканчивается на клетках двигательных ядер глазных мышц и вентральных столбов шейной и грудной частей спинного мозга; участвует в координации движений глаз и головы.

Экстрапирамидные пути – самые древние. Они получают импульсы через tractus striatorubralis из полосатых тел, которые являются высшими (подкорковыми) двигательными центрами. У млекопитающих полосатые тела получают, кроме того, импульсы из коры полушарий большого мозга (tractus corticostriatus). Высшим (подкорковым) чувствительным центром экстрапирамидных путей служат латеральные ядра зрительных бугров. При помощи экстрапирамидных путей поддерживается мышечный тонус и осуществляется рефлекторная деятельность мышечной системы. Через пирамидные пути кора оказывает свое стимулирующее и тормозящее влияние, чем и придает движениям большую точность.

315

3. Вегетативные проводящие пути идут от коры и подкорковых ядер (substantia grisea centralis thalami) в спинной мозг. Наличие их доказывается функционально, но морфологически они пока точно не определены.

Мозговые оболочки

Спинной и головной мозг одет тремя оболочками, которые выполняют защитную функцию против различных механических и термических воздействий (рис. 182). У животных, обитающих в водной среде, которая исключает возможности значительных температурных колебаний окружающей среды и каких-либо сотрясений мозга при передвижении, имеется только одна тонкая, примитивная оболочка мозга – meninx primitiva или pia mater primitiva, соответствующая мягкой мозговой оболочке мозга млекопитающих. В этой оболочке проходят кровеносные сосуды, питающие мозг.

У низших наземных позвоночных (амфибии, рептилии) от примитивной мягкой оболочки мозга обособляется твердая оболочка, а у млекопитающих, обладающих большой подвижностью, из мягкой оболочки выделяется еще и паутинная. Таким образом, если у низших позвоночных вокруг спинного мозга было лишь эпидуральное и субдуральное пространство – cavum epidurale et subdurale, то с развитием паутинной оболочки образуется второе – субарахноидальное пространство – cavum subarachnoidale. Это пространство заполняется жидкостью и создает более надежную тепловую защиту спинного мозга, а также предохраняет его от механических воздействий, особенно против сотрясений. Эпидуральное пространство, свойственное для спинного мозга и головного мозга низших позвоночных, заполнено рыхлой соединительной тканью со значительным количеством жировых клеток.

Твердая оболочка спинного и головного мозга – dura mater spinalis et encephali – построена из плотной соединительной ткани и с внутренней поверхности выстлана эндотелием (рис. 183). Покрывая спинной мозг со всех сторон, dura mater spinalis в области атланта крепится на вентральной дуге и зубовидном отростке эпистрофея, а сбоку – на спинномозговых нервах, образуя на них влагалища, прикрепляющиеся к краям межпозвоночных отверстий. Между твердой мозговой оболочкой и надкостницей позвоночного канала остается эпидуральное пространство – cavum epidurale, заполненное рыхлой соединительной тканью со значительным количеством жировых клеток. В отличие от твердой оболочки спинного мозга в области головного мозга она срастается с надкостницей черепа и поэтому эпидуральное пространство отсутствует. Между надкостницей и твердой мозговой оболочкой здесь проходят лишь вены, образующие дорсальную и вентральную системы венозных синусов.

Свод черепа |

|

Твердая мозговая оболочка |

Паутинная оболочка |

|

Паутинные перекладины |

Паутинные гранулы |

|

Подпаутинное пространство |

Венозный cосуд |

|

|

|

Мягкая мозговая оболочка |

Артериальный сосуд |

Кора головного мозга |

|

|

Сосуды мозга |

|

Периваскулярное пространство |

|

Рисунок 182 – Оболочки головного мозга и связь периваскулярного пространства с суборахноидальной полостью

316

Всубдуральное пространство от твердой мозговой оболочки головного мозга отходят две складки – серповидная и перепончатый намет мозжечка.

Серповидная складка – falx cerebri – проходит сагиттально от петушьего гребня решетчатой кости до мозжечкового намета. Лежит в продольной щели между полушариями большого мозга и наиболее сильно выражена у собаки и лошади, у которых она почти достигает мозолистого тела, у свиньи и жвачных (особенно у мелких) выражена слабо.

Перепончатый намет мозжечка – tentorium cerebelli membranaceum – отходит от костного намета или теменной кости, а также между большим мозгом и мозжечком.

Паутинная оболочка спинного и головного мозга – arachnoidea spinalis et encephali – очень нежная и тонкая, обе её поверхности покрыты эндотелием. В спинном мозге она довольно тесно прилегает к твердой мозговой оболочке, отделяясь от нее субдуральным пространством – cavum subdurale, а от мягкой оболочки мозга её отделяет более обширное подпаутинное (суб арахноидальное) пространство – cavum subarachnoidale. Оба подоболочечных пространства спинного мозга соединяются с одноименными пространствами головного мозга и заполнены цереброспинальной, или спинномозговой жидкостью – liquor cerebrospinalis.

Паутинная оболочка спинного мозга соединяется с твердой оболочкой сосудами, зубовидными связками мягкой оболочки в местах их прикрепления, нервами, на которые она переходит, а также подвешивающими связками – lig.arachnoidale – впереди первой пары шейных нервов.

Вголовном мозге паутинная оболочка в извилинах мозга прочно срастается с мягкой оболочкой. Подпаутинное пространство сохраняется только в щелях и бороздах между извилинами и на базальной поверхности мозга, где она образует расширения – вентральные цистерны продолговатого мозга, цистерну моста, червячка и др.

От паутинной оболочки вдоль серповидной складки отходят в субдуральное пространство ворсинки, принимающие иногда форму узелков – пахионовы гранулы – granulations arachnoidales. Последние внедряются в сигиттельный синус и усиливают отток спинномозговой жидкости в вены.

Мягкая оболочка спинного и головного мозга – pia mater spinalis et encephali – довольно плотная; она прочно срастается с мозгом и, проникая во все щели и углубления вместе с сопровождающими кровеносными сосудами, внедряется в мозговое вещество (поэтому она называется также его сосудистой оболочкой). Вворачиваясь в полости мозга, она участвует в формировании сосудистых покрышек – tela chorioidea, в которых заложены сосудистые сплетения – plexus chorioideus. Такие образования находятся в боковых, третьем и четвертом же-

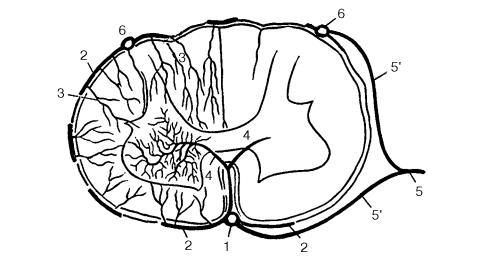

Рисунок 183 – Оболочки спинного мозга:

1 – паутинная мозговая оболочка; 2 – твердая мозговая оболочка; 3 – вентральный корень первого шейного нерва; 4 – зубовидная связка; 5 – корень второго шейного спинномозгового нерва; 6 – вентральная спин номозговая артерия; 7 – продолговатый мозг; 8 – подвешивающая связка; 9 – спинной мозг; 10 – боковая связка; IX, X, XI, XII – черепные нервы; а – граница между продолговатым и спинным мозгом

317

лудочках мозга (plexus chorioideus ventriculi quarti, tertii et lateralis). Со стороны подпаутинного пространства оболочка покрыта слоем плоских клеток.

Вдоль всего спинного мозга, на боковых его поверхностях, мягкая оболочка формирует боковые связки спинного мозга (правую и левую), от которых между сегментами к твердой оболочке мозга отходят зубовидные связки – lig. dentriculatum. Таким образом мозг оказывается подвешенным к твердой оболочке, а последняя – к позвонкам. В зубовидных связках проходят сосуды и нервы.

Паутинная оболочка совместно с мягкой называется leptomeninx.

Спинномозговая жидкость заполняет субдуральное, субарахноидальное пространства головного и спинного мозга и желудочки, каналы мозга. Выделяется она клетками эпендимы и сосудистых сплетений мозга. Циркуляция осуществляется из боковых желудочков, через межжелудочковые отверстия в третий желудочек, затем через водопровод мозга в четвертый желудочек. Из последнего жидкость выходит через боковые и медиальные отверстия в цистерны и подоболочечные пространства. Течет в субарахноидальном пространстве в сторону головного мозга, т.е. краниально, а в центральном канале спинного мозга – каудально. Оттекает цереброспинальная жидкость в венозную систему и в органы лимфообращения.

Сосуды спинного мозга

Артерии спинного мозга происходят из rr. srinales позвоночных, межреберных, поясничных и крестцовых артерий. Они проникают в позвоночный канал по ходу спинномозговых нервов и образуют на спинном мозге три продольные магистрали: непарную спинномозговую вентральную артерию – a.spinalis ventralis – и парные спинномозговое дорсальные артерии – aa.spinalis dorsalis dextra et sinistra. Все эти магистрали в каждом сегменте анастомозируют между собой, формируя сосудистый венец – vasocorona (рис. 184).

Спинномозговая вентральная артерия – наиболее мощная. Она лежит с одноименной веной в вентральной продольной щели мозга и отдает парную или непарную ветвь в серое мозговое вещество спинного мозга. В белое мозговое вещество отходят веточки из сосудистого венца. Внутри мозга эти артерии анастомозируют друг с другом.

Спинномозговые дорсальные артерии проходят вдоль дорсальных корешков, а соответствующие вены (v. lateroventralis) – вдоль вентральных. Из вен спинного мозга кровь оттекает во внутреннее венозное позвоночное сплетение – pl. vertebralis internus, которое лежит в эпидуральном пространстве и соединяется с наружным позвоночным сплетением – plexus vertebralis externus. Из последнего берут начало дорсальные позвоночные вены – vv. vertebrales dorsales.

Рисунок 184 – Артерии спинного мозга:

1 – основная магистраль (вентральная спинномозговая артерия; 2 – сосудистый венец; 3 – артерии белого мозгового вещества; 4 – артерия серого мозгового вещества; 5 – спинномозговая сегментная ветвь; 5'–6 – дорсальная спинномозговая артерия

318

Сосуды головного мозга

Артерии головного мозга у лошади и плотоядных отходят от внутренней сонной, а у жвачных и свиньи – от затылочной, мыщелковой и шилососцевидной артерий (рис. 185). Внутренняя сонная артерия – a. carotis interna, пройдя в полость черепа через сонное (у собаки) или рваное отверстие (у лошади), отдает переднюю (у плотоядных) и заднюю (у плотоядных и лошади) соединительные артерии – aa. intercarotica rostralis et caudalis, образуя вокруг гипофиза артериальный круг мозга – circulus arteriosus cerebri. Рострально от артериального кольца отходят: а) ростральная артерия сосудистого сплетения – a. choriodea rostralis; б) передняя артерия мозга – a. cerebri rostralis, направляющаяся к мозолистому телу и питающая передние отделы полушарий головного мозга; в) внутренняя глазничная артерия – a. ophtalmica interna (у крупных жвачных она является ветвью рострального сосудистого сплетения). От нее у кошки отделяется ростральная оболочечная артерия – a. meningea rostralis; г) внутренняя решетчатая артерия – a. ethmoidalis interna, направляющаяся в лабиринт решетчатой кости; д) ростральная соединительная артерия – a. communicans rostralis – соединяется с аналогичной артерией другой стороны впереди от зрительного перекреста (она постоянная у свиньи и непостоянная у жвачных) и образует среднюю артерию мозга – a. cerebri media.

Каудальная соединительная артерия – a. communicans caudalis – соединяет правую и левую внутренние сонные артерии с базилярной и образует заднюю часть артериального круга мозга. От нее отходят каудальная артерия мозга – a. cerebri caudalis и ростральная артерия мозжечка – a. cerebelli rostralis.

У свиньи каудальная оболочечная артерия – a. meningea caudalis – отходит от затылочных ветвей a. сondylaris.

А |

Б |

|

Рисунок 185 – Артерии головного мозга коровы:

A – базальная поверхность головного мозга; Б – сосуды дна черепной полости; 1 – a. cerebri rostralis; 2 – a. ophthalmica interna; 3 – a. carotis interna; 4 – a. communicans rostralis; 5 – a. cerebri media; 6 – a. communicans caudalis; 7 – a. cerebri caudalis; 8 – a. cerebeili rostral is; 9 – a. meningea caudalis et a. cerebelli caudalis; 10 –

а.basilaris; 11 – a. spinalis ventralis; 12, 13 – rete mirabile epidurale rostrale; 14 – ramus ad rete mirabile epidurale rostrale; 15 – rete mirabile epidurale caudale; 16 – a. vertebralis; 17 – a. condylaris; a – положение гипофиза

319

У свиньи артерии твердой мозговой оболочки, отходящие от ветвей мыщелковой и позвоночной артерий, образуют каудальную чудесную сеть – rete mirabile epidurale caudale, от которой идут ветви в переднюю чудесную сеть – rete mirabile epidurale rostrale. Последняя у жвачных образуется ветвями челюстной артерии, от которой отходит ветвь в каудальную чудесную сеть.

Отток венозной крови от головного мозга осуществляется по дорсальным и вентральным венам мозга и мозжечка – vv. cerebri (cerebelli) dorsales et ventrales, большой вене мозга – v. cerebri magna, образованной внутренними венами мозга, и по внутренней глазничной вене – v. ophthalmica interna. Все вены, кроме внутренней глазничной, открываются в дорсальную и вентральную системы венозных синусов (рис. 186).

Дорсальная система синусов состоит из непарных сагиттального и прямого синусов и парных – поперечных, затылочных и дорсальных каменистых; в них впадают вены мозга.

Дорсальный сагиттальный синус – sinus sagittalis dorsalis – находится в серповидной складке, где он образует боковые лакуны – lacunae lateralеs. Спереди он начинается из оболочечных вен (у лошади также из решетчатых и мозговых вен). В него впадают: 1) дорсальные вены мозга – vv. cerebri dorsales; 2) оболочечные вены из твердой мозговой оболочки; 3) костные (лобная, затылочная, теменная) вены – vv. diploicae frontales; occipitalis et parietalis и 4) короткий прямой синус – sinus rectus. Последний образуется каудально от валика мозолистого тела слиянием вены мозолистого тела с большой веной мозга. Вена мозолистого тела – v. corporis callosi – выносит кровь из передней половины мозга. Большая вена мозга – v. cerebri magna – принимает в себя внутренние вены мозга – vv. cerebri internae, образованные веной сосудистого сплетения – v. chorioidea и веной зрительного бугра и полосатого тела – v. thalamostriata.

Рисунок 186 – Венозные синусы и вены головного мозга лошади:

1 – базилярный синус; 2 – мозжечок; 3 – поперечный синус; 4 – соединительный синус; 5 – дорсальный ка менистый синус; 6 – прямой синус; 7 – большая вена мозга; 8 – вена мозолистого тела; 9 – мозолистое тело; зрительный бугор и эпифиз; 10 – сагиттальный синус и устья вен; 11 – серповидная складка; 12 – лобная вена; 13 – глубокая височная вена; 14 – глазная вена; 15 – глазничная мозговая вена; 16 – устье кавернозного синуса при впадении в глубокую лицевую вену; 17 – выпускная вена в височной ямке; 18 – венозное сплете

ние; 19 – дорсальная мозговая вена; 20 – вентральная мозговая вена

320