Юдичев, Дегтярёв, Хонин часть 2

.pdf

Лицевой отдел черепа намного меньше мозгового, но построен гораздо сложнее. Его делят на надклювье и подклювье.

Надклювье соединяется с мозговым отделом полуподвижно посредством трех костей; 1) квадратная кость несет четыре суставные поверхности для сочленения с височной, крыловидной, квадратноскуловой и нижнечелюстной костями; 2) парная небная кость ограничивает хоаны и соединяется с верхней челюстью и крыловидной костью; 3) крыловидная кость подвижно соединяется с небной, клиновидной и квадратной костями.

Самая крупная кость надклювья – резцовая кость – срастается в непарную кость еще до вывода птенцов. Верхняя челюсть у птиц слабо развита из-за отсутствия зубов. Её пластинчатые небные отростки у кур не срастаются по сагиттальной плоскости.

Носовые кости – ossa nasalia – сзади формируют носовые отверстия, располагающиеся между лобными отростками резцовой и верхнечелюстной костей.

Носовая полость у птиц незначительна, разделена носовой перегородкой; последняя впереди костная или хрящевая, а сзади – соединительнотканная. Тонкие и гибкие пластины носовых отростков резцовых и носовых костей вместе с перепончатой носовой перегородкой позволяют движение надклювья по отношению к мозговому отделу черепа.

Небные кости подвижны, составляют основу твердого неба, ограничивают хоаны, соединяются суставом с сошником,

верхними челюстями и крыловидными костями. Вместе с крыловидными костями небные кости составляют подвижную систему костей между надклювьем и квадратной костью.

Скуловые дуги идут латерально от квадратной до верхнечелюстной кости и состоят из двух частей – передней, называемой скуловой костью – os jugale, и задней, квадратноскуловой – os quadratojugale.

Квадратные кости – ossa quadrata – четырехугольной формы и несут четыре отростка – один мышечный, а три снабжены суставными поверхностями, которыми эта кость сочленяется с нижней челюстью, височной, крыловидной и крыловидноскуловой костями.

Подклювье образовано парной нижней челюстью в результате слияния шести костей, имевшихся в этой области у рептилий; в передней части располагалась зубная кость – os dentals, в задней – сочлененная кость – os angulare, os supraangulare.

Благодаря соединению суставов нижней челюсти с квадратной костью при раскрывании рта не только опускается подклювье, но и приподнимается надклювье.

Подъязычная кость, кроме тела, имеет лишь одну пару рогов (рис. 227) состоящих из 2 – 3 члеников, которые огибают череп, но не связаны с ним непосредственно. Впереди к телу подъязычной кости прилежит внутренняя язычная кость – os endoglossum, расположенная в корне языка. Сзади к телу примыкает киль – саrinа, который доходит до трахеи.

Скелет конечностей. Значительные особенности отмечаются в строении поясов конечностей птиц.

381

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Скелет плечевого пояса, как у рептилий, сохранил все три кости – лопатку, ключицу и коракоидную кость. Лопатка в виде изогнутой узкой пластины расположена вдоль позвоночного столба, на вертебральных концах ребер. Суставной угол лопатки несет суставные поверхности для соединения с плечевой костью, ключицей и коракоидной костью. Лопаточный хрящ у птиц отсутствует. Коракоидная кость – os coracoideum – самая крупная среди костей плечевого пояса у птиц. Верхним концом коракоид соединяется с плечевой костью, лопаткой и тугим суставом с ключицей, нижним прочно связан тугим суставом с грудиной.

Ключица – clavicula – парная кость, срастается дистально одна с другой, образуя вилку – furcula. Проксимально она сочленяется в плечевом суставе с плечевой костью, лопаткой и коракоидом.

Скелет тазового пояса отличается от такового у млекопитающих прежде всего тем, что лонная и седалищная кости не соединяются по тазовому шву, а наоборот, оставляют таз широко раскрытым с вентральной поверхности. Такая особенность, по-видимому, обеспечивает рессорность в этой области, компенсируя потерю её при срастании пояснично-крестцового отдела с тазом, а у самок отсутствие соединения седалищной и лонной костей по тазовому шву облегчает кладку. Подвздошная кость – пластинчатая, самая большая из костей таза, срастается с пояснично-крестцовый отделом, выпячиваясь далеко над последними ребрами.

А

Б

Рисунок 226 – Скелет головы гуся:

А – при сомкнутом клюве; Б – при открытом клюве; 1, 1' – надклювье; 2, 2' – подклювье; 3 – нёбная кость; 4 – скуловая дуга; 5 – крыловидная кость; 6 – квадратная кость; 7 – отросток нижней челюсти

382

Седалищная кость также срастается с поясничнокрестцовой костью, является продолжением подвздошной кости и участвует в образовании обширной крыши тазовой полости. На вентральной поверхности этой крыши есть ряд углублений, в которых расположены почки. Между подвздошной и седалищной костями позади впадины имеется овальное седалищное отверстие, а между седалищной и лонной костью – длинное и узкое запертое отверстие.

Лонная кость в виде длинной костной ленточки расположена вентрально от седалищной кости.

Скелет свободной грудной конечности, или скелет крыла, особенно видоизменен и редуцирован в кисти.

Плечевая кость (рис. 228) с медиальной стороны проксимального конца имеет пневматическое отверстие – foramen pneumaticum, ведущее в воздухоносную полость плечевой кости, которое может отсутствовать. Головка плечевой кости овальной формы, на дистальном конце её две суставные поверхности – полярная полукруглая для сочленения с локтевой костью и дорсальная яйцевидная для лучевой кости. В костях предплечья наиболее выражены локтевая кость, лучевая тонкая и прямая. Между этими костями образовано значительное межкостное пространство (рис. 229).

Кисть у птиц также изменена во всех её звеньях.

Впроксимальном ряду запястья только две кости – запястная лучевая (срослась с запястной промежуточной) и запястная локтевая (слилась с добавочной костью). Дистальный ряд запястья полностью сросся с проксимальными концами пястных костей, В пясти сохранились три луча (II, III, IV), сросшихся между собой в одну кость, к которой приросли дистальные кости запястья. Между 3-м и 4-м лучами пясти лежит межкостное пространство. Лучше всего среди редуцированных пальцев кисти развиты две фаланги у III пальца, у маленьких II и IV пальцев всего по одной фаланге.

Скелет свободной тазовой конечности характерен у птиц тем, что имеет довольно короткую изогнутую бедренную кость, несущую на проксимальном конце головку и один вертел, а на дистальном – плантарно расположенные мыщелки и дорсально блок для коленной чашечки.

Среди двух костей голени сильнее развита большая берцовая кость (рис. 230); к её дистальному концу прирастает проксимальный конец заплюсны, поэтому эта кость у птиц называется большеберцовозаплюсневой – os tibiotarsi. Дистальная суставная поверхность этой кости напоминает мыщелки.

Малоберцовая кость сильно редуцирована, истончена; сходя на нет до уровня середины голени, срастается с большеберцовой костью.

Скелет стопы – ossa pedis – представляет ту особенность, что кости заплюсны фактически отсутствуют в стопе, так как проксимальный её ряд срастается с большеберцовой костью, а центральная кость и дистальный ряд полностью сливаются с костями плюсны.

Вплюсне срослись II, III и IV плюсневые кости и образовали длинную, довольно мощную кость. Вместе с при-

Рисунок 227 – Подъязычная кость курицы:

1 – язычный отросток; 2 – тело подъязычной кости; 3 – карипа; 4 – ветви подъязычной кости

Рисунок 228 – Плечевая кость курицы:

1 – медиальный гребень; 2 – ла теральный бугорок; 3 – головка; 4 – шейка головки; 5 – медиальный бугорок; 6 – медиальный гребень; 7 – пневматическое отверстие; 8 – диафиз; 9 – лучевой мыщелок; 10 – локтевая ямка; 11 – локтевой

мыщелок

383

росшими к ней костями заплюсны эта кость называется заплюсневоплюсневой (цевкой) – os tarsometatarsi. Разделение кости на три происходит только на дистальном конце, где есть три суставных блока для соединения со II, III, IV пальцами. У петухов на цевке расположен довольно сильный шпорный отросток. У птиц обычно четыре пальца: I палец, задний висячий, состоит из двух фаланг, у II пальца три фаланги, у III – четыре, у IV – пять фаланг. Число пальцев и фаланг у различных птиц неодинаково.

Трубчатые кости у кур, за исключением большеберцовой кости эпифизов, подобных млекопитающим, не имеют. По концам их есть толстый суставной хрящ, который постепенно замещается субхондральной костью, оставляя лишь тонкий слой хряща на суставной поверхности кости.

В соединении костей птиц значительных характерных особенностей не наблюдается.

Рисунок 229 – Кости предплечья и кисти: |

Рисунок 230 – Кости плюсно-заплюсневые |

1 – лучевая кость; 2 – головка лучевой кости; 3 – су |

и пальцев курицы: |

|

|

ставной блок лучевой кости; 4 – межкостное про |

1 – сросшиеся II, III, IV плюсно-заплюсневые ко |

странство; 5 – локтевая кость; 6 – суставная ямка |

сти (цевка, беговая); 1' – суставная поверхность |

локтевой кости; 7 – локтевой бугор; 8 – латераль |

заплюснево-плюсневого сустава; 2 – рудимент пер |

ный отросток; 9 – суставной блок локтевой кости; |

вой плюсневой кости; 2' – сустав первой фаланги |

10 – лучевая кость запястья; 11 – локтевая кость |

первого пальца; 3 – блок сустава первой фаланги |

запястья; 12 – вторая запястно-пястная кость; |

второго пальца; 4 – блок сустава первой фаланги |

13 – третья запястно-пястная кость; 14 – четвертая |

третьего пальца; 5 – блок сустава первой фаланги |

заиястно-пястная кость; 15 – второй палец; 16 – |

четвертого пальца; 6 – две фаланги первого пальца; |

первая фаланга третьего пальца; 17 – вторая фа |

7 – три фаланги второго пальца; 8 – четыре фаланги |

ланга третьего пальца; 18 – четвертый палец |

третьего пальца; 9 – пять фаланг четвертого пальца |

384

Скелетная мускулатура

Мускулатура у птиц выражена неравномерно (рис. 231). У нелетающих и плохо летающих мышцы бледно-розовые, в сухожилиях у них часто можно встретить окостеневшие участки; у летающих птиц мышцы темно-красные.

Кожные мышцы хорошо развиты, они оканчиваются на перьевых влагалищах, помогая расправлению перьев, особенно маховых и рулевых, Эти мышцы способствуют напряжению латеральной перепонки крыла. На голове они расположены в области затылка и лба.

Лицевой мускулатуры у птиц нет.

Рисунок 231 – Мышцы курицы:

1 – портняжная м.; 2 – напрягатель широкой фасции бедра; 3 – двуглавая мышца бедра; 4 – полусухожиль ная м.; 5 – брюшные м.; б – икроножная м.; 7 – пяточная и длинная малоберцовэя м.; 8 – сгибатели пальцев; 9 – разгибатели пальцев; 10 – вентральная зубчатая м.; 11 – мышца крыловой складки; 12 – большая груд ная м.; 13 – сгибатели пясти и пальцев; 14 – разгибатели пясти и пальцен; 15 – дорсальные мышцы шеи; 16 – вентральные мышцы шеи; а – зоб; б – трахея

385

Челюстные мышцы более дифференцированы, чем у млекопитающих. Имеются мышцы, выдвигающие и оттягивающие квадратную кость, что способствует движению надклювья. Помимо жевательных, височных, крыловидных и двубрюшных мышц, у птиц есть еще квад ратночелюстные, клиновидночелюстные, подниматель квадратной кости. Язык отдельных собственно мышц не имеет, некоторые мышцы действуют на движение подъязычной кости, приводя в движение и язык.

Очень слабо развиты мышцы почти неподвижных грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночного столба; в шейном и хвостовом отделах позвоночника они более дифференцированы и хорошо развиты.

Мышцы грудной клетки – наружная и внутренняя межреберные, подниматели ребер, поперечная грудная и лестничная – оказывают влияние на движение грудной клетки. При вдохе ребра разводятся в углах между вертебральными и стернальными их частями, что сопровождается опусканием грудной кости.

У птиц грудобрюшной преграды нет. Диафрагма у них в виде слабо развитой сухожильной складочки идет на вентральную поверхность легких,

Брюшные мышцы те же, что и у млекопитающих, но очень слабые и тонкие.

Особенно многочисленны и сильны у птиц мышцы крыла, среди которых выделяют грудные мышцы, составляющие до 45 % массы всей мускулатуры. Характерно согласованное действие локтевого и запястного суставов крыла – при разгибании или сгибании одного разгибается или сгибается другой.

Мышцы тазовых конечностей у птиц также многочисленны, большинство их соответствуют таковым у млекопитающих.

Особого внимания заслуживает специальный сухожильный аппарат, обеспечивающий птице возможность без затраты мышечной силы, прочно фиксируя свое положение, отдыхать, сидя на насесте. В этом аппарате специальное сухожилие ответвляется от стройной мышцы, проходит через вершину коленного сустава по дорсальной поверхности коленной чашки, затем через латеральную сторону коленного сустава переходит на плантарную поверхность голени (по ходу прикрепления к малоберцовой кости) и сливается с поверхностным пальцевым сгибателем. При сгибании коленного сустава сухожилие натягивается, тянет сухожилие пальцевого сгибателя, что приводит к сгибанию пальцев, охватывающих насест.

Кожный покров

Одна из характерных особенностей кожи птиц – отсутствие в ней, как и у рептилий, желез. Лишь над последними крестцовыми позвонками у большинства птиц расположена копчиковая железа glandula uropigyi, состоящая из двух неодинаковых по величине долей, функционирующих наподобие сальных желез. Один или два хода, идущие от желез, открываются рядом на возвышении коже. У водоплавающих птиц копчиковая железа развита сильнее; у кур доли железы величиной с горошину, а у уток – с лесной орех. Жировой секрет этой железы служит для смазывания перьев. Производными кожного покрова у птиц являются клюв, чешуя ног, шпоры петуха, гребни, бородки, сережки на голове (рис. 232), а также перья. В коже птиц мало сосудов, значительное количество их отмечено лишь в гребешке и бородке.

Гребень пластинчатый, с зубчиками различной формы, розового или красноватого цвета, эластичный, мягкий, у петухов гребень более развит, чем у кур.

Сережки расположены позади угла рта, ниже подклювья. Они плоские, овальной формы, розоватого цвета. Мочки пластинчатые, с неровными краями, расположены в области заднего края нижней челюсти и ниже наружного слухового прохода.

У индюков на коже головы и верхней части шеи расположены значительные по размерам кораллы – бугристые красноватые участки кожи. Они выделяются над клювом в виде лобного отростка. В период полового возбуждения кораллы увеличиваются за счет наполнения кровью находящиеся в них кровеносной ткани

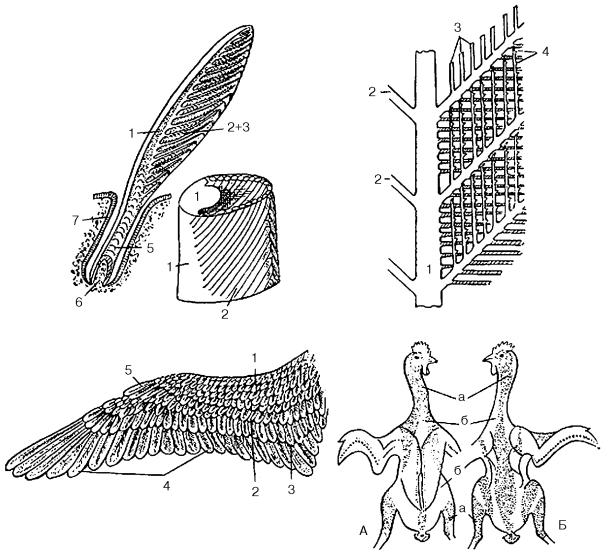

Все тело птицы покрыто перьями, которые способствуют сохранению постоянства температуры тела и полету. На пере отмечают стержень – scapus, и опахало – vexillum (или бородку – barba). На стержне различают очин – calamus (свободная часть пера, помещенная в перьевой

386

II

I |

III |

|

Рисунок 232 – Производные кожи на голове петуха (I), утки (II), индюка (Ill):

1 – гребень; 2 – основание гребня; 3 – тело гребня; 4 – зубчики гребня; 5 – сережки; 6 – мочка; 7 – надклювье; 8 – подклювье; 9 – кончик клюва; 10 – ноготок клюва уток; 11 – ноздря; 12 – перья, прикрывающие отверстия наружного слухового прохода; 13 – фронтальный отросток; 14 – кораллы

сумке кожи) – и стебель – rachis, находящийся в опахале. От стебля идут в противоположные стороны (но в одной плоскости) ветви – rami, а от ветвей – лучи – radii, снабженные крючками – hamuli radioli (рис. 233).

Перья бывают покровные, или контурные – pennae, пуховые – plumae (они меньше, имеют опахала без крючков, лежат под покровными), маховые – remiges – на крыльях (они длинные, с широким воздухоопорным опахалом) и рулевые – rectrices – на хвосте. Покровные перья растут не по всей поверхности кожи, а на определенных участках – pterylae, промежутки между этими участками – apteriae – остаются без перьев (рис. 234).

Возникновение пера в начальной стадии сходно с возникновением чешуи у рептилий. В местах образования перьев у эмбрионов наблюдается под эпидермисом скопление мезенхимы. По мере роста зачатка пера окружающий участок кожи углубляется, формируя перьевую сумку, или перьевое влагалище, В центре зачатка перьевой сумки образуется соединительнотканный зачаток – сосочек. Он богат сосудами и окружен эпителием, состоящим из поверхностного и глубокого слоев. Поверхностный слой построен из плоских клеток, формирующих временный чехол для развивающегося пера, а глубокий – цилиндрический – дает начало отдельным частям пера. Таким путем идет появление эмбрионального пушка. Этот пушок в дальнейшем у взрослых птиц сменяется перьями, которые вырастают на том же самом месте и вытесняют первое поколение.

Под чехлом неравномерно развивается дефинитивное перо. Разрастание эпителия идет не строго вдоль пера. Один из отростков эпителия очень толстый и формирует стебель – rachis, остальные отростки меньше, дают ветви, располагающиеся под углом к стеблю. От ветвей отделяются будущие лучи, а затем и крючки.

387

I

II

III

Рисунок 233 – Кожный покров птиц:

I – схема строения опахала пера: 1 – стебель; 2 – ветви; 3 – лучи; 4 – крючки; 5 – очин; 6 – сосочек пера; 7 – перьевая сумка; II – крыло; 1, 2, 3 – контурные перья; 4 – маховые перья; 5 – крылышко; III – распределение покровных перьев на коже: А – с вентральной и Б – с дорсальной поверхностей; а – перьевые области; б – бесперьевые области

Так развиваются контурные или покровные перья. Если процесс образования пера идет лишь до крючков, то ветви на стебле не скрепляются между собой, в таком случае образуются пуховые перья. Расположены они под покровными и создают тепловой покров птицы.

В области крыла от туловища к плечу и предплечью идет большая кожная складка – летательная перепонка – plica alaris, s. patagium, междулистами которой находятся эластическая мембрана и напрягающие перепонку мышцы – mm. plicae alaris. После расправления крыла в силу своей эластичности, механически сокращаясь, мембрана способствует притягиванию крыла к грудной стенке.

Между пальцами у водоплавающих птиц имеются также кожные перепонки, которые служат для плавания.

На концах фаланг пальцев тазовых конечностей расположены когти, особенно выраженные у куриных. На плантарной поверхности в области пальцев кожа утолщена, образуя подушки, на которые опирается конечность (рис. 235).

388

в

а |

б |

Рисунок 234 – Перья:

а – контурное; б – маховое; в – пуховое; 1 – стержень; 2 – опахало; 3 – очин; 4 – лучи; 5 – добавочное перо

Рисунок 235 – Кожный покров ног кур (I), гуся (II):

1 – первый палец; 2 – перья области голени; 3 – роговые чешуйки; 4 – шпора; 5 – коготь; 6 – межпальцевые перепонки у водоплавающих; 7 – подошвенный мякиш; 8, 8', 8'' – мякиши пальцев

389

Аппарат пищеварения

Ротоглотка у птиц не делится небной занавеской на ротовую полость и глотку. Вход в ротоглотку обрамлен клювом – роговым наконечником, закрывающим подклювьё и надклювье. Форма клюва, его величина, твердость и окраска зависят от способа питания и вида птиц.

Укур клюв твердый, конусовидной формы, у уток и гусей он сплюснут дорсовентрально, гораздо мягче и покрыт восковицей – ceroma. Здесь же располагается много осязательных телец.

Усамцов цесарок восковица крупная, выпуклая и придает характерное горбоносое очертание профилю этих птиц, Вдоль краев ротовой полости у гусей и уток довольно много поперечных пластинок, богатых нервными окончаниями. С их помощью при процеживании воды в ротовой полости задерживается и раздавливается все съедобное,

Твердое нёбо – palatum durum – у кур характерно тем, что по средней сагиттальной линии на нем остается узкая небная щель, а поперек него размещены пять рядов сосочков. Задний, более широкий ряд сосочков, является условной границей между ротовой полостью и глоткой.

На твердом небе и по бокам его располагаются отверстия слюнных желез: в переднем углу – слюнной челюстной железы, между поперечными сосочками на каудальном участке – слюнных медиальных небных, а по бокам, вдоль твердого неба латеральных небных слюнных желез – glandulae palatinae medialis et lateralis.

Позади твердого неба расположена щель – хоана.

На дне ротоглотки лежит язык – lingua, форма которого соответствует форме подклювья.

Укур он короткий и острый, у гусей и уток более длинный и круглый. Спинка языка у кур покрыта толстым роговым слоем, у гусей и уток она мягче и имеет продольный желоб.

Нитевидные сосочки расположены у кур поперек основания языка, а у уток и гусей – по бокам языка, вдоль поперечных пластин, вместе с которыми они участвуют в процеживании пищи. Вкусовых сосочков у птиц нет. Роль вкусового органа выполняют отдельные тельца у основания языка и на твердом небе.

Небольшие слюнные железы расположены по бокам от средней и задней частей языка и на дорсальной поверхности основания языка. У гусей их нет. У птиц имеются еще железы угла рта – glandula angulis oris – и передние и задние подчелюстные железы – angula submaxillaris rostralis et caudalis (рис. 236).

Участок, который можно назвать глоткой птиц, соответствует пищеварительной части глотки млекопитающих. Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским эпителием (рис. 237).

На дне глотки по средней сагиттальной линии открывается вход в гортань. Он окружен отверстиями кольцевидночерпаловидных желез – gl. cricoaxytenoidea. Крыша глотки от пищевода отделяется рядом глоточных сосочков, входы в слуховые трубы находятся позади хоан. Здесь

Рисунок 236 – Железы ротовой полости курицы (по Холодковскому):

1 – железы угла рта; 2, 3 – нижнечелюстные же лезы; 4 – наружный слуховой проход

же лежат глоточные миндалины – tonsillae tubariae – и глоточные железы – g.gl. sphenopterygoideae, открывающиеся на крыше глотки и в отверстиях слуховых труб. Когда челюсти у птиц сомкнуты, хоаны почти вплотную примыкают к входу в гортань.

Передний отдел кишечника. Особенностью этого отдела является наличие зоба на пищеводе и двухкамерного желудка (рис. 238).

Пищевод – тонкостенный. Слизистая оболочка его продольноскладчатая и покрыта многослойным плоским эпителием. Перед входом в грудную полость на пищеводе у кур выпячивается зоб – ingluvies. У гусей и уток в этом месте пищевод веретенообразно расширяется. В слизистой оболочке зоба разбросаны железы, которых нет только на его вентральной стенке. У кур в зобе накапливается и мацерируется корм.

390