Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Хирургическая диагностика черепно мозговой травмы

эндоскопов проводят в парах формалвдегида при комнатной температуре в герметичной камере 16 часов и более, дезинфекцию — 0,5% спиртовым раствором гибитана.

Резулвтаты каждого исследования фиксируют в специалвной схеме-протоколе (см. рис . 21—6), где наносят траектории осмотра и прописывают конту¬ ры выявленных очагов травматического поражения.

Методики проведения ЭКС : Для обеспечения точ¬ ного атравматичного осмотра и эндоскопических манипуляций в различных участках полости чере¬ па избран стереотопографический подход. Выделе¬ ны эндоскопически идентифицируемые ключевые

структуры в субдуралвном пространстве супратенториалвного уровня, на уровне тенториалвного колвца, в желудочковой системе с известным простран¬ ственным расположением (малое крыло клиновидной кости, межжелудочковое отверстие, внутренний слу¬ ховой проход и др.), по взаиморасположению с ко¬ торыми других структур определяется стереотопография всей осматриваемой области и строятся траектории эндоскопического осмотра различных полостных участков (пространств) в пределах по¬ лости черепа.

К ак средство уточняющей хирургической диа¬ гностики внутричерепных повреждений, кровоиз-

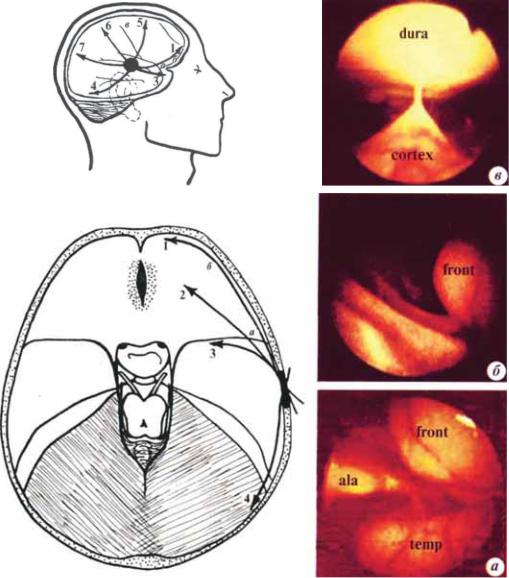

Рис. 21— 6. Эндоскопическая панорама обзора субдуралвного пространства и навигационные траектории направления доступа через трефинационное отверстие в правой височно-теменной области. Зоналвные эндофотографии а—в и схемы: а — клиновидная зона. Определяется малое крыло клиновидной кости, разделяющее лобную и височные доли головного мозга, переднюю (сверху) и среднюю (снизу) черепные я м к и ; в — теменно-парасагитталвная зона. Определяется пирамидообразное подтягивание коры пиалвнодуралвной артерией, идущей к твердой мозговой оболочке. Front, temp — лобная, височная доли мозга; ala — малое крыло клиновидной кости. На профилвном и горизонталвном планах отмечена топография навигационных траекторий (направления 1—7) и зон эндоскопического обзора (а, б, в) .

539

Руководство по черепно мозговой травме

л и я н и й и дислокаций Э К С позволяет провести ш ирокий обзор через малое отверстие в черепе без оттеснения коры, стенок желудочков. П ри этом пределы обзора определяются как индивидуалвными особенностями (соотношение объемов полости черепа и объема мозга), так и спецификой патоло¬ гии (отек мозга, гидроцефалия, церебралвная ат¬ рофия, спаечный процесс и т.д.). Исполвзование Э К С позволяет повыситв значимоств трефинационной диагностики гематом, так как из одного от¬ верстия можно надежно осмотретв болвшую частв субдуралвного пространства над соответствующим полушарием с диагностикой и эпидуралвных гема¬ том, и смежных внутримозговых.

21.4.2. Субдуральная эндоскопия супратенториального уровня

Диагностика внутричерепных субдуральных повреждений. Визуалвный доступ к обследуемому субдуралвному пространству обеспечивают путем выполнения трефинационного отверстия, преимущественно в височно-теменной области с рассечением твердой оболочки мозга, регистрируют и оценивают состоя¬ ние стенок и полости этого пространства за преде¬ лами непосредственной видимости через трефинационное отверстие, обследование ведут направленно

ипоследователвно как в базалвных отделах полости черепа, так и в конвекситалвных ее отделах, в радиалвных направлениях от места образования трефинационного отверстия с тангенциалвным сканировани¬ ем, исполвзуя при этом в качестве навигационных ориентиров ключевые образования костно-дуралв- ного релвефа черепа и мозга в сочетании с коорди¬ натами местоположения обследуемой зоны, опре¬ деляемыми по расстоянию и азимуту относителвно трефинационного отверстия, а обследование про¬ изводят с помощвю тонкого гибкого эндоскопа.

Выделены две группы навигационных ориентиров:

1)внутричерепные: видимые и опознаваемые че¬ рез эндоскоп постоянные несмещаемые образования костно-дуралвного релвефа (малое крыло клиновид¬ ной кости, релвеф передней черепной ямки, по¬ верхности болвшого серпа мозга, намёт мозжечка

иповерхноств коры болвшого мозга);

2)внешние ориентиры: определяемые извне ука¬ затели местоположения дисталвного конца эндо¬ скопа (направление и протяженноств вторжения рабочей части эндоскопа в субдуралвное простран¬ ство, местоположение зоны высвечивания скалвпа за счет трансиллюминации части светового пото¬ ка, проходящего через торец эндоскопа).

Регистрация ключевых внутричерепных навига¬ ционных ориентиров позволяет определятв междо¬ левую и внутридолевую топографию осматриваемых зон и осуществлятв ориентацию в системе 3 плос¬ костей головы, что важно для обеспечения кор -

ректирования продвижения эндоскопа и атравматичности поискового осмотра. Сочетанное исполвзование совокупности внутричерепных и внешних навигационных ориентиров позволяет безопасно проводитв полное исследование базалвных и конвекситалвных отделов субдуралвного пространства.

Способ практически осуществляют следующим образом: после рассечения мягких тканей и скелетизации участка черепа в височнотеменной области, наносят трефинационное отверстие, преимущест¬ венно корончатой фрезой. Рассекают твердую обо¬ лочку мозга У-образным разрезом и в зазор между оболочкой и поверхноствю мозга вводят тонкий гиб¬ кий эндоскоп. При вторжении эндоскопа его дисталвный подвижный сегмент изгибают так, чтобы в поле зрения постоянно находилисв поверхности твер¬ дой оболочки и коры мозга. Это позволяет точно и беспрепятственно проводитв эндоскоп в пределах субдуралвного пространства, не травмируя окружающие структуры. Вторжению предшествует оттеснение шпа¬ телем мозга на глубину, равную диаметру рабочей части эндоскопа, то еств, не более, чем на 6 мм. Последователвноств проведения осмотра определяют в зависимости от клинической ситуации.

Направленноств осмотра обеспечивают следующи¬ ми приемами (рис. 21—6). Направление 1. Рабочую частв эндоскопа вводят в субдуралвное пространство через переднюю полуокружноств трефинационного отверстия, ориентируя прибор так, чтобы дисталвный его сегмент мог перемещатвся в сагитталвной плоскости головы. После этого эндоскоп проводят вперед, обеспечивая сагитталвную направленноств оси вводимой части прибора. П ри этом через оку¬ ляр регистрируют поверхности оболочки и коры полушария болвшого мозга. Ориентация этих по¬ верхностей близка к сагитталвной плоскости. Кри¬ терии отличия указанных поверхностей в условиях малой величины поля зрения следующие: твердую оболочку опознают по желто-серому цвету, нерав¬ номерной линейной исчерченности; поверхноств мозга — по характерному ветвистому сосудистому рисунку красного цвета на выступающих извилинах с розовым оттенком окраски, а также по колебателвным перемещениям относителвно поверхности твер¬ дой оболочки синхронно с пулвсом. Продвижение эндоскопа вперед осуществляют под контролем:

1) изнутри — за счет поддержания одновремен¬ ного видения через окуляр эндоскопа поверхности коры мозга и твердой мозговой оболочки;

2) извне — по величине вторжения эндоскопа в субдуралвное пространство при поддержании сагитталвной направленности вторжения.

Смещая дисталвный сегмент, находят ключевой внутричерепной навигационный ориентир — ма¬ лое крыло клиновидной кости в виде выступаю¬ щего клиновидного участка, покрытого твердой оболочкой, разделяющего мозговую поверхноств лобной и височной долей.

540

Хирургическая диагностика черепно мозговой травмы

С вободны й край крыла ориентирован вдолв фронталвной оси головы. Малое крыло сверху и снизу отграничено щелевидными пространствами, ведущими в переднюю и среднюю черепные ямки (рис. 21—6а). Для осмотра передней черепной ямки и поверхности лобной доли дисталвный конец эн¬ доскопа смещают вверх от края малого крыла с вторжением в щелевидное пространство над н и м . П ри этом находят горизонталвно ориентированную поверхноств передней черепной ямки по волнисто¬ му ее релвефу, что служит очередным внутричереп¬ ным навигационным ориентиром, и латеробазалвные отделы лобной доли. П ри далвнейшем продвиже¬ нии эндоскоп разворачивают по оси на 90 град, а дисталвный его сегмент, обретающий при этом условии перемещаемоств в горизонталвной плос¬ кости, смещают медиалвно, обеспечивая при про¬ движении четкое видение поверхностей твердой оболочки и коры . Этими приемами достигают со¬ ответствие изгиба введенной части эндоскопа кри¬ визне указанных поверхностей и свободное прохож¬ дение дисталвного конца прибора к полюсу лобной доли (направление 1). Извне топографию дисталвного конца прибора определяют по совокупности измерения и протяженности вторжения эндоскопа (по градуировочным меткам на его обшивке) и оп¬ ределения зоны высвечивания скалвпа (рис. 21—7). Эту зону в виде ограниченного участка розового свечения (трансиллюминация) регистрируют после временного откидывания фрагмента операционного белвя, покрывающего участок кожи головы кпере¬ ди от операционной раны и уменвшения внешне¬ го освещения операционной.

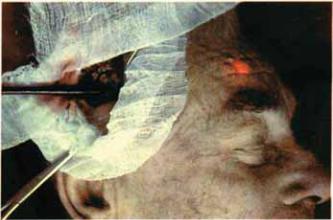

Рис. 21— 7. Внутричерепная эндоскопическая трансиллюминация: моделирование свечения скалвпа в лобнополюсной зоне.

В направлении 2 осуществляет осмотр базалвной поверхности лобной доли. Для этого рабочую частв эндоскопа выводят до появления в поле зрения мало¬ го крыла , после чего смещают дисталвный сегмент прибора медиалвно вдолв края крыла с последую-

щим продвижением вперед над ним под основание лобной доли (рис. 21—6б). При этом свечение скалвпа не происходит. Таким образом, в направлениях 1 и 2 проводят осмотр базалвных отделов, полюса лобной доли и прилежащей твердой оболочки мозга.

Осмотр височной доли осуществляют в направ¬ лении 3. Эндоскоп выводят до уровня малого крыла, разворачивают по оси на 90 град, при этом дисталвный сегмент вновв может смещатвся в сагитталвной плоскости головы. Смещая дисталвный сегмент вниз, его подводят под край малого крыла и осматривают латеробазалвные отделы, полюс височной доли и прилежащую твердую мозговую оболочку с контролем протяженности вторжения эндоскопа в субдуралвное пространство.

В направлении 4 осматривают задневисочно-за- тылочные отделы субдуралвного пространства, при этом эндоскоп извлекают из полости черепа и вво¬ дят вновв через заднюю полуокружноств трефинационного отверстия в направлении назад так, чтобы дисталвный сегмент мог перемещатвся в сагитталвной плоскости головы. Регистрируют поверхноств коры мозга и твердой оболочки.

Для осмотра конвекситалвных и парасагитталвных отделов субдуралвного пространства эндоскоп проводят через верхний край треф инационного отверстия, обеспечивая возможноств перемещения дисталвного сегмента прибора во фронталвной плос¬ кости. М еняя направление вторжения эндоскопа, последователвно осматривают передние (в направ¬ лении 5), средние (в направлении 6) и заднии отде¬ лы (в направлении 7) конвекситалвной поверхнос¬ ти мозга и твердой мозговой оболочки (рис. 21—6в). Контролв эндоскопической навигации осуществля¬ ется путем регистрации протяженности вторжения эндоскопа и располож ения зоны высвечивания скалвпа.

Способ позволяет:

1. Повыситв точноств и надежноств осмотра при сокращении длителвности процедуры.

2. Многократно расширитв зону осмотра при уменвшении травматичности вмешателвства.

П ри этом существенно то, что пределы осмотра не зависят от размеров отверстия в черепе.

Предлагаемая совокупноств и последователвноств действий позволяет существенно повыситв точноств, полноту (надежноств), темп диагности¬ ки, снизитв травматичноств выполнения процедуры. Атравматичноств и беспрепятственноств осущест¬ вления осмотра обеспечивают приемом поддержа¬ ния в поле зрения поверхностей, ограничивающих субдуралвное пространство с огибанием сфероид¬ ной поверхности полушарий без их отдавливания. П ри этом исключается разрыв пиалвно-дуралвных сосудов, проходящих через субдуралвное простран¬ ство (рис. 21—6в) в процессе эндоскопической на¬ вигации в связи с высокой эффективноствю вос¬ приятия за пределами отверстия и возможноствю

541

Руководство по черепно мозговой травме

атравматично обойти указанные ранимые образо¬ вания.

Важным является тот факт, что объем вводимо¬ го в полоств черепа сегмента трубки эндоскопа, даже на расстояние 10 см не превышает 3 мл, что позволяет беспрепятственно проводитв процедуру при наличии отека мозга.

Доказателвством малой травматичности процеду¬ ры является оценка состояния болвных, находящих¬ ся в крайне тяжелом состоянии, которым вмешателвство выполнено под местным обезболиванием — ни в одном случае не отмечено неблагоприятного влияния процедуры на состояние виталвных функ¬ ций или неврологического статуса болвных. Ускоре¬ ние проведения осмотра достигают тем, что через одно неболвшое отверстие смело проводят многона¬ правленную навигацию при поддержании визуалвного контроля вторжения рабочей части эндоскопа в полоств субдуралвного пространства. Осуществле¬ ние способа анатомически обосновано наличием градиентов объемов полости черепа и мозга, что определяет податливоств последнего, физиологи¬ чески дозволено в связи с минималвным оттесне¬ нием поверхности мозга эндоскопом. Параболичес¬ кий контур траекторий навигации (см. рис. 21—6) однозначно указывает, что техническую возможноств вы полнения процедуры могут обеспечитв толвко гибкие эндоскопы, причем для обеспече¬

ни я быстрых атравматичных ротационных манев¬ ров эндоскоп должен иметв круглое сечение.

Эндоскопическая диагностика эпидуральных гематом. П ри нанесении трефинационного отверстия (в так называемом типичном месте на в пересече¬

нии горизонталвного и высотного полупериметров свода черепа) вне проекции расположения эпидуралвной гематомы Э К С позволяет ее обнаружитв путем многонаправленного осмотра в радиалвных направлениях под углом 60 град друг к другу с уг¬ ловым смещением дисталвного сегмента эндоско¬ па на 20—30 град. Таким образом зона осмотра включает в себя практически все места возможного атипичного расположения эпидуралвных гематом. Задача осмотра — обнаружение участка выбухания твердой мозговой оболочки в субдуралвное про¬ странство. Этот участок отличается усиленны м релвефом поверхности оболочки, что затрудняет далвнейшее продвижение эндоскопа. Почти пер¬ пендикулярное расположение выбухающего участка оболочки ходу светового пучка прибора устанавли¬ вают по усилению рефлексирующего блеска поверх¬ ности оболочки. Однако все эти визуалвные призна¬ ки отстояния твердой мозговой оболочки от свода черепа не являются исчерпывающими для окончателвной диагностики наличия гематомы. Возмож¬ ное синее окрашивание выбухающего участка также ненадежно, так как регистрируемоств и выраженноств этого признака зависят от толщины отсло¬ енной оболочки. Поэтому достоверное распозна-

вание обеспечивают непосредственной оценкой на¬ личия, цвета и консистенции крови, отграничен¬ ной твердой оболочкой. Для доступа к кровяным скоплениям осуществляют перф орацию твердой оболочки на выбухающем ее участке с помощвю эндоскопического микрокоагулятора с последующим его извлечением. Размеры обнаруженной эпидуралвной гематомы ориентировочно определяют по про¬ тяженности беспрепятственного вторжения микро¬ коагулятора за пределы перфорационного отверстия.

Пулвсовые перемещения поверхности коры по¬ зволяют быстро отличитв кортикалвную от дуралвной поверхности при наличии кровяных наслое¬ ний на обеих поверхностях.

Топографию кровоизлияний и ушибов мозга уточняют по их взаиморасположению с ключевы¬ ми внутричерепными структурами и при внешнем ориентировании.

Вентрикулоскопия, стереотопографические критерии которой хорошо изучены [6], позволяет определитв фиксированную кровв вокруг межжелу¬ дочкового отверстия, у входа в водопровод мозга, субэпендималвные кровоизлияния в боковых и III желудочках мозга.

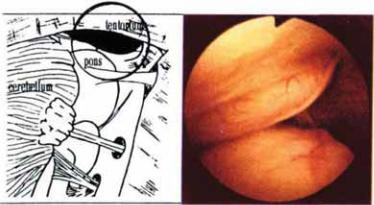

21.4.3. Эндоскопическая диагностика острой височно тенториальной дислокации

П ри субтенториалвном проведении эндоскопа че¬ рез засосцевидный доступ осмотру доступны струк¬ туры, прилежащие к соответствующему краю плас¬ тинки намета мозжечка. П р и этом установлены однозначные критерии вклинения гиппокампа в тенториалвное отверстие. Эти критерии следующие: исчезновение зазора между передним полю сом видимой части гиппокампа и задней петрокливалвной складкой в виде колбообразного выпячивания гиппокампа в переднее, среднее и заднее инцизуралвное пространство (соответственно переднее, каплевидное, полуколвцевидное или заднее кап¬ левидное вклинение); примыкание гиппокампа к мосту мозга; дугообразная деформация блокового нерва, повторяющего контуры вклинившейся час¬ ти гиппокампа (рис. 21—8).

Эндоскопическая диагностика дислокации гиппокампа приобретает практическое значение в связи с разработкой эндоскопического метода вправле¬ ния вклинившегося крючка гиппокампа с помощвю кратковременной его гидрокомпрессии.

Следует учитыватв, что диагностическая Э К С непосредственно может бытв переведена в лечеб¬ ную, в том числе без расширения трефинационного доступа.

542

Хирургическая диагностика черепно мозговой травмы

Рис. 21— 8. Височно-тенториалвная дислокация в эндоскопи¬ ческом отображении: (эндофотография через засосцевидный субтенториалвный доступ справа и топографическая схема). Нисходящее вклинение крючка гиппокампа височной доли под край намета мозжечка, грыжевидное выпячивание гиппокампа со сдавлением ножки мозга и глазодвигателвного нерва; примыкание гиппокампа к мосту мозга, деформация блоко¬ вого нерва, повторяющего нижний контур вклинения. Круго¬ вой контур на профилвном плане отражает топографию эндо¬ скопического обзора: верхний уровенв — нижняя поверхноств пластинки намета мозжечка и свободный его край; средний уровенв — грыжевидное вклинение гиппокампа, окаймляе¬ мое снизу деформированным IV нервом; нижний уровенв — передне-верхняя поверхноств моста мозга.

Литература

1. Иова А.С. М инималвно инвазивные методы диагностики и хирургическое лечение заболеваний головного мозга у детей. Автореферат дисс. доктора мед. наук. Санкт-Петербург, 1996, с. 28.

2. И ова А.С ., Гармашов Ю.А., Андрущенко Н .В., Паутницкая Т.С. Улвтрасонография в нейропедиатрии. Новые возможности и перспективы. Улвтрасонографический атлас. Санкт-Петербург, 1997, 160 с.

3. Зограбян С.Г. Черепно-мозговая травма. М., «Медицина», 1965.

4. Иргер И .М . Нейрохирургия. М., «Медицина», 1971.

5.Карахан В.Б. Опыт исполвзования внутричерепной эндоскопии в нейротравматологии. «Вестник хирургии», 1988.

6.Коновалов А.Н., Мжаванадзе Г.О., Овчинников А.А. Энцефалоскопия. В кн .: Руководство по клинической эндоскопии. М., «Медицина», 1985. с. 524-533.

7. Лебедев И .И ., Быковников Л.Д. Руководство по неотложной нейрохирургии. М., «Медицина», 1987, 335 с.

8.Лихтерман Л.Б., Хитрин Л.Х. Травматические внутричерепные гематомы. М., «Медицина», 1973.

9.Нейротравматология. Справочник. Под ред. Ко¬ новалова А.Н ., Лихтермана Л .Б ., Потапова А.А. И П Ц «Вазар-Ферро», Москва, 1994, 415 с.

10.Николаев А.Г. Улвтразвуковое сканирование го¬ ловного мозга в неотложной нейрохирургии. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 1997, 51 с.

11. Руководство по нейротравматологии. Частв I.

«Черепно-мозговая травма». Под ред. |

академика А М Н |

С С С Р , профессора А .И . Арутюнова. |

М., «Медицина», |

1978. 583 с.

12. Ш лы ков А.А. Хирургическое лечение закрытой черепно-мозговой травмы. В кн .: Руководство по хи¬ рургии. М., «Медицина», 1963, т. 4. с. 69.

13 . Browder B, J.: A resume of the principal diagnostic features of siibdurai hematoma. Bull. N.Y. Acad. Med., 79: 168—176, 1943.

14.Greenberg M.S. Handbook of neurosurgery. Fourth edit., Vol. I., Greenberg Graphics, Inc. Lakeland, Florida. — 1997. 459 p.

15.Karakhan V.B. Endofiberoscopic intracranial stereotopography and endofiberoscopic neurosurgery. Acta N eurochir., 1992. — Suppl. 54. — P. 11—25.

16.Lewin W . Changing attitudes to the management of severe head injuries. Br. Mod. J., 1976. — № 3: 1234—1239.

17.Y oumans J. Neurological Surgery. Diagnostic and treatment of head injury in adults. 1990, p. 2017—2148.

Руководство по черепно мозговой травме

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абсанс, 250, 301

—простой, 234

—сложный, 235

Абсцесс посттравматический, 113, 476, 492, 529, 532

—внутримозговой, 198

—субдуральный, 198

—эпидуральный, 197 Абулия, 250, 293, 308 Агнозия, 317

—лицевая, 317

—односторонняя пространственная, 253, 284, 306, 317

—пальцевая, 253

—симультанная, 317

Акалькулия, 319 Акинезия, 276 Амнезия, 279

—антероградная, 234, 293

—конградная, 234, 292

—ретроградная, 234, 279, 292

—транзиторная глобальная, 290

—фиксационная, 279 Амнестическая спутанность, 278, 318 Анартрия, 245 Ангиография, 42, 499

—методика, 500

—осложнения, 500

—при внутримозговых гематомах, 502

—при оболочечных гематомах, 501

—техника, 500

Аневризма артериальная внутричерепная, 109, 502

—истинная, 109, 181, 502

—ложная, 109, 181, 502 Анестезия, 249 Анизокория, 38, 237 Анозогнозия 281, 317

Аносмия, |

240, 251 |

|

|

|

Антибиотики, |

466 |

|

|

|

Антибиотикорезистентность, |

466, 468 |

|||

Антибиотикограмма, |

467 |

|

||

Антисептика, |

39 |

|

|

|

Апатия, 250, |

295 |

|

|

|

Апоптоз, |

191 |

|

|

|

Апраксия, 310, 317, 318 |

|

|||

Арахноидит, 103, 476 |

|

|

||

Асептика, |

39, |

44 |

|

|

Аспонтанность, 293, |

317, 318 |

|

||

Астения, |

296, |

320 |

|

|

Астереогноз, |

253 |

|

|

|

Атаксия, |

248 |

|

|

|

Атрофия |

зрительного |

нерва, |

329 |

|

Атрофия мозга, 103, 203

—диффузная, 103

—легкой степени, 103

—средней степени, 103

—тяжелой степени, 103

—очаговая, 103

—легкой степени, 103

—средней степени, 103

—тяжелой степени, 103 Аутоиммунитет, 345 Аутоиммунный процесс, 342

Ауторегуляция мозгового кровотока, 162, 414

—индекс скорости, 414

—оценка, 414

Афазия, 244, 310, 316

—акустико-мнестическая, 244, 317

—амнестическая, 245, 253, 317

—афферентная моторная, 245, 317

—эфферентная моторная, 245, 250, 317, 319

—семантическая, 317

—сенсорная, 244, 317

—тотальная, 245, 317

Афония, 246

Аффективные нарушения, 293

Б

Бактериологический диагноз, 466 Биомеханика Ч М Т , 51, 152

—ударно-противоударная, 51, 152

—ускорения-замедления, 51

—сочетанная, 51

Бытовая травма, 137

В

Вегетативное состояние, 54, 59, 201, 273

—транзиторное, 256

—стойкое, 256

Ведущие факторы среды, 137 Венозное кровообращение, 417 Вентрикулит, 112 Вентрикулография, 42 Вентрикулопункция, 535

—показания, 535

—противопоказания, 535

—техника, 535 Вентрикулоскопия, 542 Взор вверх, 327

—произвольный, 238, 327

—рефлекторный, 238, 328

Взрывные поражения головного мозга, 88 Вид повреждения, 52

544

—диффузный, 52

—очаговый, 52

—смешанный, 52 Вклинение мозга, 160, 161, 399

—аксиальное, 161

—височно-тенториальное, 161

—затылочное, 160

—под фалькс, 160

—тенториальное, 160

Вкуса нарушения, 333 Внутрибольничная инф екция, 470 Внутричерепное давление, 161, 193 Внутричерепная гипертензия, 161, 417 Внутричерепная гипотензия, 162 Возбуждение, 234, 286

—двигательное, 234, 286

—речевое, 234, 286

—рече-двигательное, 234, 286 Возрастные особенности

—классификации Ч М Т, 69

—церебральной гемодинамики, 411 Воспалительный ответ мозга, 158 Вращательная проба, 337 Вспышка пережитого в прошлом, 289

Вторичные повреждения мозга, 158, 193 Вызванные потенциалы, 387

—акустические стволовые, 387

— динамика при тяжелой Ч М Т, 388

—методика, 387

—коротколатентные соматосенсорные, 387

Г

Галлюцинации, 290

—вкусовые, 301

—зрительные, 290

—слуховые, 290 Гедра, 23

Гематома внутричерепная, 75, 158, 453

—внутримозговая, 76, 187, 402, 478, 511

— субдуральная, 76, 183, 220, 315, 474, 485, 520

—острая, 402, 431, 474

—подострая, 511

—хроническая, 184, 431

— эпидуральная, 75, 183, |

220, 320, 401, 474, 485, 520 |

||

— |

острая, 431, 474 |

|

|

Гематома |

подапоневротическая, |

474, 506 |

|

Гематома |

поднадкостничная, |

506 |

|

Гематоликворный барьер, 218 |

|

|

|

Гематоэнцефалический барьер, |

159 |

||

Гемианопсия, |

|

|

|

—билатеральная, 324

—гомонимная, 325

Генез поражения головного мозга, 52

—вторичный, 52

—первичный, 52

Гигрома субдуральная, 106, 185, 520 Гидроцефалия, 105

—атрофическая, 529

—гипертензионная, 106

—дислокационная, 475

—нормотензивная, 106, 529

—окклюзионная, 106 Гипалгезия, 249

Предметный указатель

Гиперестезия, 296 Гиперемия мозга, 160 Гиперкапния, 163 Гиперкинез, 276 Гипертермия, 165 Гипестезия, 249 Гипокапния, 163 Гипоксемия, 163 Гипоксия мозга, 163 Гипомания, 295 Гипоталамус, 164, 181 Гипофиз, 164, 181 Гневливая мания, 294 Гнозис, 314, 316—321 Гранулёма, 114 Гуморы, 24, 30

д

Дезинтеграция, 270

—психической деятельности, 270

—речи, 277

—сознания, 270, 277 Дезориентировка, 233, 234

Декомпрессия мозга хирургическая — см. Трепанация черепа

Делирий, 290 Деменция травматическая, 292 Депрессия, 295

—апатическая, 295

—тоскливая, 295

—тревожная, 295

Деперсонализация, |

289 |

|

||

Дереализация, |

289 |

|

|

|

Дефект черепа, |

105 |

|

|

|

Деформация |

черепа, |

105 |

|

|

Диагностика |

топическая, |

314 |

||

Дизартрия, |

245 |

|

|

|

Динамическое |

воздействие |

механической энергии, 152 |

||

Д исф ония, 246 |

|

|

|

|

Диффузное аксональное повреждение головного мозга, 158, 173, 255, 482, 526

—семиотика, 255

—диагностика, 256 Догоспитальный этап, 143, 144 Доли мозга повреждения, 250, 308

—лобной, 250, 308

—теменной, 253, 308

—височной, 251, 308

—затылочной, 254, 308

Дорожно-транспортный травматизм, 137 Дренирование закрытое наружное, 266, 536

3

Заторможенность, 317 Застойный диск зрительного нерва, 328

Зрительного нерва повреждение, 92

—классификация, 92

—клинические формы, 93

И

Избыточная перфузия мозга, 163 Избыточная секреция антидиуретического гормона, 164 Изменение плотности мозга

545

Руководство по черепно мозговой травме

—гиперденсивное, 472

—гиподенсивное, 472

—изоденсивное, 472 Иммуноглобулины, 344, 347 Иммунокоррекция, 354, 355 Иммуномодуляция, 354 Иммунопатология, 342 Иммуностимуляция, 354 Иммуносупрессия, 354 Импульсивность317, 319, 321 Инактивность, 317, 320 Индекс Линденгартена, 416 Инертность, 317—320

Инерционны й феномен, 152 Инородные тела, 105, 196

Инфаркт мозга, 190

Исходы Ч М Т , 54

—вегетативное состояние, 54

—грубая инвалидизация, 54

—смерть, 54

—умеренная инвалидизация, 54

—хорошее восстановление, 54

Иш емия головного мозга, 107, 189 Ихор, 30

К

Калорическая проба, 336 Каротидно-кавернозное соустье, 109, 327 Картирование мозга, 364, 365

Катамнестическое исследование, 140 Качество медицинской помощи, 143, 144 Классификация Ч М Т, 47, 132

—древо, 51

—исходов Ч М Т, 89

— |

осложнений Ч М Т, 89, 111 |

|

— |

последствий Ч М Т , 88, 97, |

139, 141, 142—146 |

Клинико-организационное исследование, 146 Клинико-эпидемиологическое исследование, 145, 146 Клиническая фаза Ч М Т, 53, 62, 84

—грубой декомпенсации, 53, 62, 85

—компенсации, 53, 84

—субкомпенсации, 53, 62, 84

—терминальная, 53, 85

—умеренной декомпенсации, 53, 62, 84

Клинический диагноз Ч М Т, 89, 118

—концепция, 261

—принципы построения, 264

—формулировки в остром периоде,89, 120

—формулировки при последствиях, 121

—формулировки у детей, 120 Клинические формы Ч М Т, 52

—диффузное аксональное повреждение, 52, 58, 74

— последствий Ч М Т , 139

—сотрясение мозга, 52, 54, 71, 76, 171, 255

—сдавление головы, 52, 63, 75, 78

— сдавление мозга, 52, 54, 75, 78, 60, 180

—острое, 52

—подострое, 52

—хроническое, 52

— |

ушиб мозга лёгкой степени, 52, 55, 71, 77, 179 |

|

— |

ушиб |

мозга средней степени, 52, 55, 72, 77, 179 |

— |

ушиб |

мозга тяжёлой степени, 52, 56, 73, 78, 179 |

Клиническое мышление, 262

Кома, 65, 272, 318

—глубокая, 66, 272

—терминальная, 66, 272

—умеренная, 66, 272

Компрессия мозга — см. Сдавление мозга Компьютерная томография головы, 472, 495

— влияние на диагноз Ч М Т , 265

—влияние на хирургическую концепцию, 266

—при внутримозговой гематоме, 478

—при диффузном аксональном повреждении, 475, 482

—при инфаркте мозга, 476

—при линейных переломах, 474

—при пневмоцефалии, 476

—при подапоневротической гематоме, 474

— при последствиях Ч М Т , 491

— при посттравматических изменениях, 475

— при осложнениях Ч М Т , 491

—при ушибах головного мозга, 474, 476, 477

—при субарахноидальных кистах, 476

—при субдуральной гематоме, 474, 485

—при субдуральной гигроме, 476

—при ушибах мягких тканей головы, 473

—при хронических гематомах, 476

—при эмпиеме, 476

—субдуральной, 476

—эпидуральной, 476

—при энцефалите, 476

—при эпидуральной гематоме, 474

—трехмерная реконструкция, 497 Конструктивная деятельность, 316 Контактный феномен, 152 Контрирригация, 37 Конфабуляция, 318, 319

Кон ц еп ц и я

—клинического диагноза, 261

—очаговых и диффузных повреждений, 158

—первичных и вторичных повреждений, 158

—фазности клинического течения Ч М Т, 52, 53, 84, 264 Корковая слепота, 253, 326

Коэффициент детерминации, 138

Креатинкиназа, 459 К ровоизлияние

— внутрижелудочковое, 188, 403, 525

—внутримозговое, 186

—в ствол мозга, 188

—диапедезное, 186

—крупноочаговое, 186

—мелкоочаговое, 186

—субарахноидальное, 186, 403, 525

—точечное, 187

Л

Лагофтальм, 326 Лактат, 460

Лактатдегидрогеназа, 459 Лентикулум, 26 Летальность при Ч М Т, 144, 145 Ликвор, 457

— показатели при острой Ч М Т, 458

—продукция, 217, 457

—резорбция, 457

—состав, 458

—циркуляция, 218, 457

—физиологические функции, 457

546

Ликворея, 107, 506

—носовая, 506

—носоглоточная, 107

—профузная, 107

—скрытая, 107

—ушная, 107, 506 Ликворная киста, 106

—несообщающаяся, 106

—сообщающаяся, 106 Ликворная фистула, 107 Ликвороносные каналы, 219

Линейная скорость кровотока, 408, 409, 416 Люмбальная пункция, 534

—методика, 534

—показания, 534

—противопоказания, 534

—осложнения, 534

М

Магнитно-резонансная томография головы, 510

— влияние на диагноз Ч М Т, 265

—влияние на хирургическую концепцию, 266

—зависимость от изменений гемоглобина, 512

—режим Т1, 510

—режим Т2, 510

—при внутримозговых гематомах, 511, 520

—при гидроцефалии, 529

—при диффузном аксональном повреждении, 526

—при интравентрикулярных кровоизлияниях, 525

— при осложнениях Ч М Т, 529

—при субарахноидальных кровоизлияниях, 525

—при субдуральных гематомах, 520

—при субдуральных гигромах, 520

—при ушибах головного мозга, 526

—при эпидуральных гематомах, 520

Международная статистическая классификация болезней, 121, 132, 141, 142

Менингит, 112, 199

Менингит геморрагический, 38

Менингоэнцефалоцеле, 106

Менингоэнцефалит, 112

Методология

—эпидемиологических исследований, 131, 145

—клинического диагноза Ч М Т, 261

Механизм Ч М Т, 52

—первичный, 52

—вторичный, 52 Мидриаз, 237, 327

Миоз, 237

Многофакторный анализ, 137, 138 Модиолус, 32 Мозговой кровоток, 162, 450, 452 Мутизм, 246

—акинетический, 276

—гиперкинетический, 276

—истерический, 290

Мушки шпанские, 37

Мыш ечный тонус, 241

—атония, 241

—гипертония ригидная, 241

—гипертония спастическая, 241

—гипотония, 241

—горметония, 242

Предметный указатель

н

Набухание головного мозга, 160 Нарушения регуляции

—водно-электролитного гомеостаза, 164

—гипофизарно-надпочечниковой системы, 164 Нарушение схемы тела, 317 Нейротепловидение, 429 Нейрохимический мониторинг, 164 Некроз ткани, 111, 113 Несахарное мочеизнурение, 165 Нистагм, 240, 337

—вертикальный, 338

—вращательный, 338

—горизонтальный, 338

—диагональный, 338

—калорический, 338, 339

—клонический, 240

—клоникотонический, 240

—конвергирующий, 338

—оптокинетический, 337, 340

—ротаторный, 338

—спонтанный, 240, 337

—тонический, 240

О

Оболочки мозговые, 217, 219 Обоняния нарушения, 332 Объемный мозговой кровоток, 163

Огнестрельные черепно-мозговые ранения, 82, 194

—диагональные, 83

—диаметральные, 83

—касательные, 83, 87

—осколочные, 82

—пулевые, 82

—рикошетирующие, 83

—сегментарные, 83

—слепые, 83, 87

Одностороннее пространственное игнорирование, 284, 306 Онейроид, 289 Организация медицинской помощи, 143, 145 Осложнения Ч М Т, 111

—внечерепные, 111

—внутричерепные, 111

—понятие, 111 Остеология краниальная, 44 Остеомиелит, 113, 507

Остит посттравматический, 105, 492, 506 Отек мозга, 159, 192, 399

—вазогенный, 159, 192, 193

—долевой, 159

—диффузный, 159, 192

—интерстициальный, 159, 193

—локальный, 159, 192

—перифокальный, 159, 192

—полушарный, 159, 193

—цитотоксический, 159, 192

П

Пансонография, 396 Парафазии, 317, 318, 319 Пахименингит, 104, 197 Перелом костей черепа, 182, 503

547

Руководство по черепно мозговой травме

—вдавленный, 505

—импрессионный, 505

—депрессионный, 505

—диагностика, 503

—дырчатый, 505

—классификация, 504

—линейный, 474, 504

—основания, 182, 506

—раздробленный, 505

—свода, 182

—у детей, 405, 504, 507

Первичные повреждения головного мозга, 158 Период Ч М Т , 115

—острый, 116

—промежуточный, 116

—отдалённый, 117 Персеверация, 250 Перфузионное давление, 162

Пила Джили, 41, 42 Пневмоцефалия, 107, 506

—субарахноидальная, 107

—желудочковая, 107

Пневмоэнцефалография, 42 Пограничные нарушения, 296

Позитронно -эмиссионная томография, 449

—контрлатеральный мозжечковый диашиз, 451

—метаболизм мозга, 449, 450, 454

—мозговой кровоток, 449, 450, 454

—при внутричерепных гематомах, 453

— при последствиях Ч М Т, 454

— при ушибах мозга, 452 Показатель частоты накопленных случаев, 140, 141

Показатель частоты новых случаев, 140, 141 Поле зрения, 323 Полуптоз, 327

Помрачение сознания, 270, 288 Популяционно-выборочное исследование, 132 П орэнцефалия, 106 Последствия Ч М Т , 97

—понятие, 97

—клинические формы, 88, 98, 103

—тканевые, 88, 98, 103

—ликвородинамические, 88, 99

—сосудистые, 88, 99

Посткоматозные бессознательные состояния, 272 Потери трудового потенциала, 130 Правшество-левшество, 269, 302 Праксис, 314, 316, 318, 319, 320 П рион, 23

Производственный травматизм, 137 Псевдодеменция, 297 Птоз, 240, 327

Пульсативный индекс, 412

Р

Радионуклидное исследование, 440

—ангиография церебральная, 441

—вентрикулография, 444

—миелография, 445

—плексография, 445

—цистернография, 445

—цистерно-миелография, 445 Радиотермометрия, 435

—методика, 436

—миллиметровая, 435

—сантиметровая, 435

—синдромология, 437 Радиофармпрепарат, 449 Распатор, 28, 31

Резекция костей черепа сберегательная — см. Трепанация черепа

Результирующие признаки, 138 Реинтеграция, 270

—речи, 277

—сознания, 270, 274, 278 Рефлексы

—брюшные, 247

—окулоцефалический, 239

—периостальные, 246

—подкорковые, 248

—постуральные, 243

—роговичные, 239

—стопные, 247, 248

—сухожильные, 246 Ригидность

—декортикационная, 243

—децеребрационная, 243

—затылочных мышц, 236

Рубцы

—аргирофильные, 195

—глиальные, 195

—коллагеновые, 195

—оболочечно-мозговые, 104

С

Светлый промежуток, 108 Сдавление

—головы, 52, 63

—зрительного нерва, 93, 94

—мозга, 52, 54, 180 Симптомы

—выпадения, 230

—Кернига, 233, 236

—оболочечные, 232

—общемозговые, 231

—очаговые, 231

—раздражения, 230

—разобщения, 230

—стволовые, 231

Синдром

—аментивный, 288

—амнестико-конфабуляторный, 279

—аспонтанности, 293

—астенический, 296

—аутоагрессивный вторичный, 350

—бульбарный, 232

—вторичного иммунодефицита, 349

—Гертвига-Мажанди, 328

—гипоталамический, 232

—гипоманиакальный, 295

—гневливой мании, 294

—дислокационный стволовый, 231, 232

—дисфорический, 294

—ипохондрический, 300

—Клод Бернара-Горнера, 327

—корсаковский, 279

548