Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

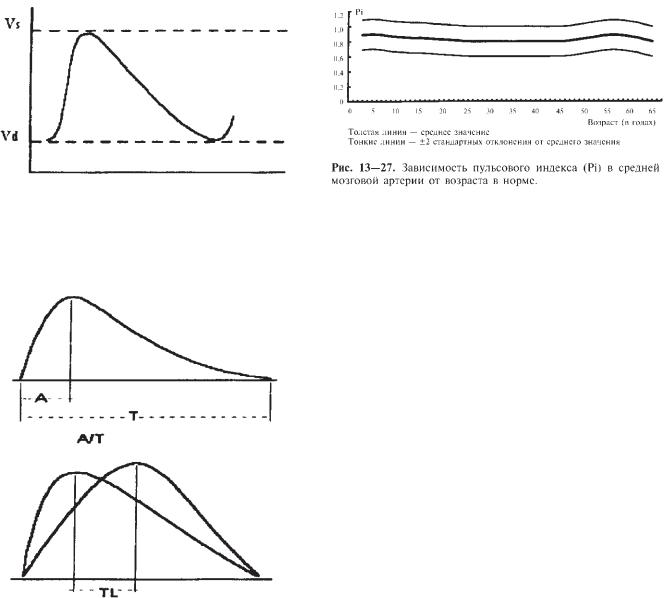

Рис. 13—25. Индексы амплитудных характеристик пульсовых к о л е б а н и й . П у л ь с о в о й и н д е к с (60,61) P I= (V s — V d )/V m , V m=(V s+V d)/2. И ндекс сопротивления (99) RI=(Vs—Vd)/Vs. Vs - систолическая скорость кровотока. Vd - диастолическая скорость кровотока. Vm - средняя скорость кровотока.

Рис. 13—26. Индексы временных характеристик пульсовых колебаний. А/Т индекс - А/Т=отношению времени восходящей (ascending) части пульсовой волны (А) к ее полной (total - Т) продолжительности (108) ). SA индекс - индекс систолического ускорения (systolic acceleration) - (Vs—Vd) / А (см/сек2 (15). TL индекс - отставание по времени (time lag) систоли¬ ческой (пиковой) скорости одного сосуда от систолической скорости другого сосуда в мсек. при двухканальной регистра¬ ции (108).

Оценка границ вариабильности церебральной ге¬ модинамики в норме является основой для выявле¬ ния сосудистой патологии головного мозга. Данные о границах вариабельности систолической скорости мозгового кровотока включены в разработанный нами протокол исследования церебральной гемодинами¬ ки методом транскраниальной допплерографии. В этом протоколе представлены данные о скорости кровотока в норме у взрослых (старше 18 лет). Для использования этого протокола при обследовании детей необходимо ввести корекцию в соответствии с рисунками 1 3 - 2 1 , 22, 23, 24, 27.

13.2.3. Допплерографическая семиотика черепно мозговой травмы

Оценка мозгового кровообращ ения после Ч М Т имеет важное клиническое значение. Нарушения могут заключаться в изменениях ауторегуляции мозгового кровотока, ослаблении реактивности мозговых сосудов к углекислоте, усилении мозго¬ вого кровотока (гиперемия), снижении мозгового кровотока, возникновении вазоспазма (49). Нару¬ ш ения мозгового кровообращения при Ч М Т могут привести к отеку и набуханию мозга, развитию внутричерепной гипертензии и возн икн овен ию вторичных сосудистых повреждений мозга.

Обычно для оценки церебральной гемодинамики при Ч М Т использовались радиологические мето¬ ды (клиренс-ксенона-133, Spect и т.д.). Преиму¬ ществом транскраниальной ультразвуковой доппле-

Таблица 13—3

Временные индексы пульсовой волны (A/T и SA) в средней мозговой артерии у взрослых

|

|

А/Т |

|

|

|

SA см/сек2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

число |

возраст |

А/Т |

|

число |

возраст |

SA см/сек2 |

|

|

наблюдений |

в годах |

|

|

наблюдений |

в годах |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Среднее значение |

|

|

0.11 |

|

|

|

|

|

± стандартное |

95 |

2 0 - 4 0 |

|

95 |

2 0 - 4 0 |

580-200 |

||

(0.07-0 |

.13) |

|||||||

отклонение |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

413

Руководство по черепно мозговой травме

рографии является простота этого метода, возмож¬ ность длительной мониторизации мозгового кро¬ вотока, динамический контроль вазоспазма после

ЧМ Т (77) .

Пр и использовании радиологических методов для оценки церебральной гемодинамики при Ч М Т было установлено (94), что мозговой кровоток мо¬ жет быть нормальным, увеличенным, сниженным. Если усиление мозгового кровотока не сопровож¬ дается ускорением метаболических процессов в мозговой ткани, то такое состояние оценивается, как «гиперемия», которая может сопровождаться увеличением объема крови в мозге, повышением внутричерепного давления и возникновением вто¬ ричных внутричерепных кровоизлияний (94, 117).

Вто же время снижение мозгового кровотока мо¬ жет быть обусловлено повышением внутричереп¬ ного давления или сн иж ен ием метаболической потребности мозговой ткани.

При Ч М Т может наблюдаться также нарушение ауторегуляции мозгового кровотока. П ри этом воз¬ никают пассивные взаимоотношения между моз¬ говым кровотоком и системным артериальным дав¬ лением, в то время как в норме в определенном диапазоне изменений артериального давления моз¬ говой кровоток остается стабильным. В результате наруш ений ауторегуляции мозгового кровотока снижение артериального давления может привести к развитию иш емии мозга, а повышение артери¬ ального давления - к возникновению вазогенного отека мозга (117). Транскраниальная допплерогра- ф и я позволяет оценить ауторегуляцию мозгового кровотока, его реактивность к углекислоте, а при длительной мониторизации можно изучать эффек¬ тивность действия различных лекарственных пре¬ паратов (29, 59, 79). Одной из наиболее важных задач лечения больных с Ч М Т является предотвра¬ щение вторичных повреждений мозга, обусловлен¬ ных ишемией, которая может возникнуть в связи с повышением внутричерепного давления. Нейрохи¬ рургическое вмешательство - удаление эпидуральных, субдуральных или внутримозговых гематом - может способствовать предотвращению вторичных повреждений мозга после Ч М Т .

Во врем я этих нейрохирургических вмеша¬ тельств, а также в послеоперационном периоде су¬ щественное значение имеет динамический контроль церебральной гемодинамики, причем наиболее аде¬ кватным методом мониторизации мозгового кро¬ вотока является ТКУЗГД (77, 79).

Такая мониторизация обычно производится при направлении ультразвукового луча на средние от¬ делы (глубина 5 0 - 5 5 мм от поверхности черепа) средней мозговой артерии. П рям ая зависимость между линейной скоростью кровотока в средней мозговой артерии и объемной скорость кровотока во внутренней сонной артерии (77) может свиде¬ тельствовать о том, что диаметр средней мозговой

артерии существенно не изменяется. В процессе мониторизации мозгового кровотока значение име¬ ет не только динамический контроль мозгового кро¬ вотока, но также использование специальных функ¬ циональны х нагрузок, позволяю щ их оценивать состояние ауторегуляции и реактивность мозговых сосудов к углекислоте и действию барбитуратов.

Для оценки ауторегуляции мозгового кровотока используется метод (29), основанный на одновре¬ менной регистрации скорости кровотока в сред¬ ней мозговой артерии и артериального давления. На бедра пациентов накладываются большие ман¬ жеты, в которых повышается давление выше уровня артериального. Быстрое снижение давления в ман¬ жетах приводит к перемещению крови в депо - нижние конечности, что сопровождается падени¬ ем артериального давления. П ри этом происходит также быстрое падение скорости кровотока в сред¬ ней мозговой артерии, что позволяет оценить из¬ менение цереброваскулярного сопротивления и эффективность ауторегуляции мозгового кровото¬ ка. Для оценки цереброваскулярного сопротивле¬ ния скорость кровотока в каждый отдельный мо¬ мент времени делится на величину артериального давления.

Изменение цереброваскулярного сопротивления оценивается в течении пяти секунд после начала падения артериального давления. В течение этого периода времени оценивается скорость изменения цереброваскулярного сопротивлен ия . С корость мозгового кровотока возвращается к первоначаль¬ ному уровню, если изменения цереброваскулярного сопротивления полностью компенсируют падение артериального давления.

Индекс скорости ауторегуляции (RoR) опреде¬ ляется, как изменения цереброваскулярного сопро¬ тивления во времени в период сниженного арте¬ риального давления. В конечном итоге, этот индекс (RoR) характеризует степень (в %) нормализации кровотока за 1 сек по отношению к его исходному уровню, который принимается за 100% в условиях сниженного артериального давления, которое нор¬ мализуется существенно позже.

После черепно-мозговой травмы RoR колеблется

вбольших пределах - от 0 до 30%.

При значениях RoR, превышающих 15%, спон¬ танные колебания артериального давления не со¬ провождаются изменениями скорости мозгового кровотока в средней мозговой артерии.

В то же время при низких значениях RoR (мень¬ ше 5%) спонтанные колебания артериального давле¬ ния сопровождаются синхронными изменениями мозгового кровотока, то есть возникают пассивные взаимоотношения между артериальным давлением и мозговым кровотоком, что свидетельствует о гру¬ бом нарушении его ауторегуляции (58, 59).

Реактивность мозговых сосудов к углекислоте у больных с черепно-мозговой травмой также изме-

414

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

няется в больших пределах (от 0 до 4% на 1 мм. рт. ст.). П ри этом наиболее выраженные нарушения реактивности к углекислоте наблюдается при тя¬ желой Ч М Т (63). Цереброваскулярное сопротив¬ ление и мозговой кровоток зависят не только от артериального давления, но также от перфузионного давления, величина которого в значительной степени определяется разницей между артериаль¬ ным и внутричерепным давлением. Поэтому умень¬ шение перфузионного давления может зависеть не только от снижения артериального давления, но также от повышения внутричерепного давления. В процессе повыш ения внутричерепного давления происходят постепенные изменения формы кри¬ вой, регистрируемой в базальных артериях мозга при транскраниальной допплерографии (рис. 13¬ 28, 29). Систолическая скорость кровотока остает¬ ся достаточно стабильной, а основные изменения происходят во время фазы диастолы сердечного цикла. Прежде всего снижается диастолическая скорость мозгового кровотока. Когда внутричереп¬ ное давление достигает диастолического артериаль-

Рис. 13—28. Постепенное изменение формы кривой, зареги¬ стрированной при локации средней мозговой артерии мето¬ дом транскраниальной допплерографии в процессе нараста¬ ния внутричерепного давления при черепно-мозговой травме. (Hassler et al., 1988).

Рис. 13—29. Зависимость изменения формы кривой при транс¬ краниальной допплерографии кровотока в базальных сосудах мозга от сниж ения церебрального перфузионного давления (СРР). (Hassler et al., 1988).

ного давления кровоток во время диастолы пол¬ ностью прекращается и сохраняется только во время фазы систолы. П ри дальнейшем повышении внут¬ ричерепного давления во время фазы диастолы возникает кровоток, направленный ретроградно. В этих условиях полностью отсутствует кровоток через артериолы и капиллярную сеть.

При этом возникает эффект Виндкесселя: при систоле возникает расширение артерий, сокраще¬ ние которых во время диастолы приводит к возник¬ новению в них обратного кровотока. Дальнейшее повышение внутричерепного давления приводит к постепенному снижению систолической скорости мозгового кровотока. Когда внутричерепное дав¬ ление начинает превышать систолическое артери¬ альное происходит полная остановка мозгового кровотока, что характерно для смерти мозга (45, 52, 67, 68, 83, 86, 87, 89, 91, 94, 101, 103, 127, 129, 132).

Остановка кровотока приводит также к остановке контрастного вещества при ангиографии на уровне внутренних сонных артерий, что до последнего вре¬ мени рассматривалось как основной критерий смер¬ ти мозга (67). Наличие прямого и обратного мозго¬ вого кровотока или его полное отсутствие по крайней мере в 2-х базальных мозговых сосудах является аб¬ солютно достоверным диагностическим признаком смерти мозга, имеющим специфичность 100% (95). Однако кратковременное возникновение разнона¬ правленного кровотока (до 2-х минут) может сопро¬ вождаться выздоровлением больного. В процессе уве¬ ли чен и я внутричерепного давления постепенно увеличивается пульсативный индекс, причем выяв¬ лена четкая корреляция между этим индексом и ис¬ ходами черепно-мозговой травмы, оцениваемыми по шкале исходов Глазго (83) (рис. 13-30).

Зависимость мозгового кровотока от внутриче¬ репной гипертензии выявляется не только при по¬ вышении, но и при понижении внутричерепного давления. Операция дренирования хронических субдуральных гематом приводила к существенно¬ му увеличению мозгового кровотока обычно у тех больных, у которых до операции выявлялась внут¬ ричерепная гипертензия (застойные соски зритель¬ ных нервов) (рис. 13 - 31) (17, 109, 115).

При наличии дефекта в костях черепа после Ч М Т скорость кровотока в средней мозговой артерии на стороне дефекта обычно ниже, чем на противопо¬ ложной стороне, оставаясь в пределах физиологи¬ ческой нормы. Такое снижение скорости кровотока на стороне костного дефекта можно объяснить за¬ труднением венозного оттока в связи с влиянием атмосферного давления через дефект в костях сво¬ да черепа. После операции закрытия дефекта - асимметрия скорости кровотока в средних мозго¬ вых артериях обычно исчезает (рис. 13 - 32).

Среди факторов, которые могут оказывать вли¬ яние на скорость кровотока в магистральных сосу¬ дах мозга после Ч М Т, существенное значение имеет

415

Руководство по черепно мозговой травме

Рис. 13— 30. Зависимость исходов черепно-мозговой травмы от пульсативного индекса. (Medhorn, Hoffmann, 1992).

Рис. 13— 31. Нормализация Л С К на стороне гематомы через 7 суток после операции закрытого наружнего дренирования субдуральной гематомы. Вверху до операции, внизу - после операции .

ангиоспазм, основной причиной развития которого является возникновение посттравматического внутричерепного кровоизлияния (44, 75, 76, 77, 105, 128). Возникновение ангиоспазма после черепномозговой травмы подтверждено церебральной ангиографией (128).

Преимуществом транскраниальной допплерографии является возможность длительных динамических

Рис. 13—32. Нормализация Л С К на стороне костного дефекта через 7 суток после краниопластики. Вверху до операции, внизу — после операции.

ежедневных исследований, позволяющих оценить динамику развития церебрального ангиоспазма (44).

Однако увеличение скорости кровотока в базальных артериях мозга может быть обусловлено не только сужением просвета этих сосудов в результате разви¬ тия ангиоспазма, но также наличием гиперемии, обу¬ словленной падением периферического сопротивле¬ ния в микроциркуляторном русле. Причиной такой гиперемии может явиться паралич артериол вследст¬ вие развития ацидоза межклеточной жидкости и ликвора, который обычно возникает после ЧМ Т.

Для того чтобы отличить вазоспазм от гипере¬ мии, необходимо сопоставить скорость кровотока во внутричерепных и внечерепных сосудах. П ри гиперемии возникает увеличение скорости крово¬ тока в этих обоих отделах сосудистой системы моз¬ га, в то время как при вазоспазме - только во внут¬ ричерепных сосудах.

Учитывая это обстоятельство, весьма информативным оказался индекс Линденгартена (76), который характеризует отношение скорости кровотока в средней мозговой артерии и скорости кровотока во внутренней сонной артерии на той же стороне.

По дан н ы м Линденгартена это отнош ение в норме равно 1,7+0,4. П ри вазоспазме индекс Лин - денгартена больше 3, а при выраженном спазме этот же индекс больше 6. Степень выраженности вазоспазма несомненно зависит от количества кро¬ ви, излившейся при Ч М Т во внутричерепное про¬ странство, которое оценивается по данным КТГ.

416

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

Вазоспазм обычно начинает развиваться через двое суток после травмы и достигает наибольшей выра¬ женности спустя неделю (рис. 13 - 33).

Рис. 13— 33. Д и н ам и ка индекса Линдергартена (отношение скорости кровотока в средней мозговой артерии к скорости кровотока во внутренней сонной артерии) в остром периоде после черепно-мозговой травмы. (Weber et al., 1990)

Вазоспазм наблюдается не только при распро¬ страненных подоболочечных кровоизлияниях, но также при ограниченных хронических субдуральных гематомах.

Представленные данные свидетельствуют о том, что Ч М Т сопровождается весьма разнообразными нарушениями мозгового кровообращения (ишемия, гиперемия, вазоспазм и т.д.), которые могут явиться причиной отсроченных, вторичных повреждений мозга. Транскраниальная допплерография является адекватным методом динамического контроля этих нарушений мозгового кровообращения, способст¬ вуя выяснению их патофизиологических механиз¬ мов, что может иметь существенное значение для выбора наиболее адекватных методов терапии.

13.2.4.Венозный кровоток

ивнутричерепная

гипертензия

Венозный отток из полости черепа возможен только при условии, если давление в церебральных венах выше, чем внутричерепное давление (ВЧД). По¬ вышение ВЧД приводит к «манжеточному сдавле-

нию» мостиковых вен в субарахноидальном простран¬ стве, что сопровождается увеличением давления в церебральных венах. В свою очередь патология ве¬ нозной системы мозга может явиться причиной повышения ВЧД.

П ри этом необходимо учитывать, что имеются два основных пути оттока венозной крови из по¬ лости черепа:

1) венозный отток с поверхности мозга в мостиковые вены, которые проходят в субарахноидальном пространстве и впадают в венозные лакуны, распо¬ ложенные в стенке верхнего сагиттального синуса;

2)венозный отток из глубинных структур мозга

ввену Галена и прямой синус.

Венозный отток из глубинных структур мозга имеет значительно меньший контакт с субарахноидальным пространством (только в опоясывающей цистерне), чем венозный отток с поверхности мозга.

Венозный отток с поверхности мозга бывает нару¬ шен при патологических процессах в субарахноидальном пространстве (наиболее часто при арахноидитах.

В то же время венозный отток из глубинных струк¬ тур мозга может быть нарушен при локализации про¬ цесса в области опоясывающей цистерны мозга и сдавлений оральных отделов прямого синуса.

Адекватным методом исследования нарушения венозного оттока из полости черепа является транс¬ краниальная допплерография.

С использованием этого метода исследование про¬ ведено у 30 здоровых взрослых в возрасте от 19 до 40 лет и 30 больных с псевдотуморозным синдромом (ПТС) в возрасте от 20 до 42 лет (в этой группе 16 пациентам был поставлен диагноз - посттравмати¬ ческий арахноидит) (21, 116, 113, 114, 110, 111).

П ТС характеризуется наличием изменений на глазном дне застойного характера различной сте¬ пени выраженности, повышением ВЧД при отсут¬ ствии неврологических симптомов, среди которых ведущим явились оболочечные головные боли и бо¬ лезненность при движении гдазных яблок, за ис¬ ключением клинических признаков, характерных для повышения ВЧД. П ри компьютерной томогра¬ ф ии головы желудочковая система была уменьше¬ на в размерах, а денситометрическая плотность моз¬ гового вещества была нормальной или повышенной (данных за наличие объемного процесса не было).

Транскраниальная допплерография была исполь¬ зована для регистрации кровотока не только в арте¬ риях, но и в венозной системе головного мозга (21, 30, 34, 116, 113, 114, 110, 111, 125). Базальная вена Розенталя (БВ) лоцировалась через заднее височное окно, а прямой синус (ПС) - через затылочное окно (в области наружной затылочной бугристости).

Четкое отличие кровообращения в артериаль¬ ной и венозной системе головного мозга выявля¬ ется при одновременной допплерограф ической регистрации кровотока в средней мозговой арте¬ рии и прямом синусе мозга (рис. 13 - 34).

417

Руководство |

по черепно мозговой травме |

|

К ак видно на рисунке 1 3 - 34, венозный крово- |

Существенное отличие выявляется при количе- |

|

ток характеризуется значительно меньшей скорос- |

ственной оценке не только амплитудных, но и вре¬ |

|

тью и пульсативностью, чем артериальный. |

менных характеристик артериального и венозного |

|

Результаты исследования венозного оттока в |

кровотока, что представлено в таблицах 1 3 - 4 , 5. |

|

прям ом синусе у здорового взрослого человека |

В венозной системе во время систолы ускорение |

|

представлены |

на рис. 1 3 - 3 5 . |

кровотока значительно меньше, чем в артериях, что |

Важной особенностью пульсативного индекса яв¬ |

и является причиной возникновения задержки мак- |

|

ляется его значительно меньшая величина в венозной |

|

|

системе, чем в артериях (рис. 13-34; табл. 13-5). |

|

|

Рис.13—34. Одновременная регистрация мозгового кровотока |

Рис.13—35. Венозный кровоток в прямом синусе мозга у здо- |

методом транскраниальной допплерографии в средней мозго- |

рового взрослого человека. |

вой артерии (а) и в прямом синусе (б). |

|

Таблица 13—4

Линейная скорость кровотока в венозной системе мозга

|

Базальная вена Розенталя |

|

Прямой синус |

||||

|

Число |

Возраст |

Систоли¬ |

Число |

Возраст |

Систоли¬ |

|

|

наблю- |

в годах |

ческая |

наблю¬ |

в годах |

ческая |

|

|

дений |

|

скорость |

дений |

|

скорость |

|

|

|

|

кровотока |

|

|

кровотока |

|

|

|

|

см/с |

|

|

см/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя |

|

|

|

|

|

|

|

систолическая |

30 |

2 0 - 4 0 |

16 |

68 |

2 0 - 4 0 |

20 |

|

скорость кровотока + |

|||||||

|

|

(10-22) |

|

|

(14-28) |

||

максимальный |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

диапазон колебаний |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 13—5

Пульсовой индекс (Pi) в венозной системе мозга в норме

|

Базальная вена Розенталя |

|

Прямой синус |

||||

|

Число |

Возраст |

Систоли¬ |

Число |

Возраст |

Систоли¬ |

|

|

наблю¬ |

в годах |

ческая |

наблю¬ |

в годах |

ческая |

|

|

дений |

|

скорость |

дений |

|

скорость |

|

|

|

|

кровотока |

|

|

кровотока |

|

|

|

|

см/с |

|

|

см/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя |

|

|

|

|

|

|

|

систолическая |

30 |

2 0 - 4 0 |

0.4 |

45 |

2 0 - 4 0 |

0.4 |

|

скорость кровотока + |

|||||||

|

|

(0.2-0.6) |

|

|

(0.22-0.55) |

||

максимальный |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

диапазон колебаний |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

418

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

Таблица 13—6

Относительное время восходящей части пульсовой волны во время систолы к ее полной продолжительности (А/Т) в средних мозговых артериях и прямом синусе в норме

Средняя мозговая артерия |

|

Прямой синус |

||||

|

|

|

|

|

|

|

число |

возраст |

А/Т |

число |

|

возраст |

А/Т |

наблюдений |

в годах |

наблюдений |

|

в годах |

||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

95 |

2 0 - 4 0 |

0.11 |

25 |

|

2 0 - 4 0 |

0.32 |

(0.07-0.13) |

|

(0.16-0.7) |

||||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 13—7

Систолическое ускорение (SA) в средних мозговых артериях и прямом синусе в норме

дила за пределы нормальных значений. После проведения лечения (противо¬ воспалительная и десенсибилизирую¬ щая терапия, а также шунтирующие операции при нарастающем снижении зрения) систолическая скорость крово¬ тока в прямом синусе и Базальной вене Розенталя обычно нормализовывалась. Увеличение С С К в ПС и БВ может быть обусловлено усилением коллатерально¬ го венозного оттока через глубокие вены

мозга и ПС при нарушении венозного оттока с поверхности мозга в верхний сагиттальный и поперечный синусы по мостиковым венам, проходящим в субарахноидальном пространстве.

Такое нарушение венозного оттока по

|

Средняя мозговая артерия |

|

Прямой синус |

|

|

мостиковым венам может быть обуслов¬ |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лено как их вторичным «манжеточным |

|||

число |

|

возраст |

SA |

|

число |

возраст |

|

SA |

|

|||||

|

|

|

|

сдавлением» в связи с повы ш ением |

||||||||||

наблюдений |

|

в годах |

см/сек |

наблюдений |

в годах |

|

см/сек |

|

||||||

|

|

|

ВЧД, так и первичным поражением |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

95 |

|

2 0 - 4 0 |

180+20 |

|

25 |

2 0 - 4 0 |

|

22+4 |

|

||||

|

|

|

|

|

мостиковых вен и |

венозных лакун в |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

стенке дуральных |

синусов. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SA - частное от деления максимальной скорости кровотока во время сис¬ |

Усиление венозного оттока через |

|||||||||||||

прямой синус у больного с тромбозом |

||||||||||||||

толы |

на время восходящей части пульсовой волны. |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

верхнего |

сагиттального синуса пред¬ |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ставлено |

на рис. 1 3 - 36 . |

||

симальной систолической скорости венозного кро¬ |

Венозный отток из полости черепа зависит от |

|||||||||||||

вотока по сравнению с артериальным (30, 34, 116). |

положения тела больного, причем при антиорто- |

|||||||||||||

Оценка |

границ вариабельности |

церебральной |

статической нагрузке (наклон головного конца ту¬ |

|||||||||||

гемодинамики в норме является основой для вы¬ |

ловища книзу) скорость кровотока в прямом сину¬ |

|||||||||||||

явления сосудистой патологии головного мозга. |

се увеличивается по сравнению с горизонтальным |

|||||||||||||

На основании исследования здоровых людей |

положением тела. П ричиной |

такого увеличения |

||||||||||||

выявлены |

основные |

допплерографические |

харак¬ |

скорости венозного оттока в прямом синусе может |

||||||||||

теристики венозной системы головного мозга: |

явиться нарушение оттока ликвора в состоянии |

|||||||||||||

- |

низкая скорость кровотока; |

|

|

|

антиортостаза, повышение ликворного давления, |

|||||||||

- |

низкая пульсативность; |

|

|

|

|

сдавление |

мостиковых вен в |

субарахноидальном |

||||||

- |

медленное увеличение скорости кровотока во |

|

|

|

|

|

||||||||

время систолы; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

- характерные изменения во время пробы Валь- |

|

|

|

|

|

|||||||||

сальва. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

В некоторых наблюдениях, у больных с псевдо- |

|

|

|

|

|

|||||||||

туморозным синдромом, пульсативность в венах |

|

|

|

|

|

|||||||||

полностью отсутствовала или была едва различи¬ |

|

|

|

|

|

|||||||||

ма. В то же время в ряде наблюдений отмечалось |

|

|

|

|

|

|||||||||

существенное увеличение скорости кровотока в |

|

|

|

|

|

|||||||||

прямом синусе, обусловленное нарушением веноз¬ |

|

|

|

|

|

|||||||||

ного оттока через верхний сагиттальный синус. В |

|

|

|

|

|

|||||||||

группе здоровых систолическая скорость кровото¬ |

|

|

|

|

|

|||||||||

ка (ССК) в прямом синусе изменялась в диапазоне |

|

|

|

|

|

|||||||||

от 14 до 28 см/сек (в среднем 21 см/сек), а в Ба- |

|

|

|

|

|

|||||||||

зальной вене Розенталя - от 13 до 22 см/сек (в |

|

|

|

|

|

|||||||||

среднем 18 см/сек). У больных с П ТС систоличес¬ |

|

|

|

|

|

|||||||||

кая скорость кровотока в прямом синусе обычно |

|

|

|

|

|

|||||||||

была увеличена существенно (до 70 см/сек), а в |

|

|

|

|

|

|||||||||

Базальной вене Розенталя - до |

58 |

см/сек. Только |

Рис.13—36. Увеличение скорости венозного кровотока в пря¬ |

|||||||||||

у двух больных с П ТС систолическая скорость в |

||||||||||||||

мом синусе мозга у больного с тромбозом верхнего сагитталь¬ |

||||||||||||||

прямом синусе и Базальной вене Розенталя не выхо- |

||||||||||||||

ного синуса. |

|

|

|

|||||||||||

419

Руководство по черепно мозговой травме

пространстве. В этих условиях включаются пути коллатерального кровообращения через глубокие вены мозга и прямой синус. В то же время при ортостатической нагрузке (подъем головного конца туловища вверх на 70%) скорость кровотока в прямом синусе обычно уменьшалась почти вдвое.

У семи больных с П Т С (посттравматические арахноидиты) регистрировался периодический кро¬ воток в прямом синусе, который характеризовался чередованием периодов отсутствия и наличия за¬ медленного стабильного кровотока (до 20 см/сек). Периоды отсутствия кровотока достигали 30% про¬ должительности сердечного цикла. После шунти¬ рую щ их о п е р а ц и й (вен три кулоп ери тон еальн ое шунтирование) восстанавливался нормальный кро¬ воток в прямом синусе (рис. 13—37).

Таким образом, венозный отток в прямом синусе и Базальной вене Розенталя существенно отличается от кровотока в артериях мозга, характеризуясь мень¬ шей пульсативностью, медленным нарастанием ско¬ рости во время систолы и положительной реакцией на пробу Вальсальва, при внутричерепной гипертензии (псевдотуморозный синдром) наблюдается суще¬ ственное ускорение кровотока в прямом синусе и Базальной вене Розенталя, которое обусловлено уси¬ лением коллатерального венозного оттока через глу¬ бокие вены мозга и прямой синус в результате на¬ рушения венозного оттока с поверхности мозга по мостиковым венам в верхний сагиттальный синус.

П ри псевдотуморозном синдроме повыш ение ВЧД может быть обусловлено нарушениями отто¬ ка как ликвора, так и венозной крови. П ри этом

Рис. 13—37. Увеличение скорости венозного оттока в прямом синусе (а) у больного с церебральным посттравматическим арахноидитом и гидроцефалией и нормализация венозного оттока в прямом синусе (б) у этого же больного после вентрикулоперитонеального шунтирования.

существенное значение имеет выяснение относи¬ тельной роли каждого из этих факторов в генезе псевдотуморозного синдром а . Ч увствительны м индикатором нарушений венозного оттока от по¬ верхности мозга по мостиковым венам в субарахноидальном пространстве и в верхнем сагитталь¬ ном синусе является увеличение скорости кровотока в прямом синусе мозга и базальных венах Розенталя. Такое увеличение скорости кровотока в базальных венах и прямом синусе характеризует включе¬ ние путей коллатерального венозного оттока. В то же время наиболее чувствительным индикатором нарушений оттока ликвора является повышение сопротивления резорбции ликвора (R) (98).

Такие первичные нарушения венозного оттока могли быть обусловлены также стенозирующим процессом в зоне соединения венозных лакун и дуральных синусов, который был обнаружен при морфологических исследованиях у больных с псевдотуморозным синдромом.

Повышение ВЧД приводило также к вторичному «манжеточному сдавлению» мостиковых вен. Однако роль таких вторичных нарушений венозного оттока, по-видимому, была несущественна, так как после шунтирующих операций FVss снижалась незначительно и не достигала нормальных значений (рис. 13-38).

Таким образом, выявлено два основных типа внутричерепной гипертензии у больных с псевдотуморозным синдромом:

1) Внутричерепная гипертензия, которая обу¬ словлена главным образом нарушениями резорб¬ ции ликвора, о чем свидетельствует существенное повышение сопротивления резорбции ликвора (R). Шунтирующие операции приводят к нормализации венозного оттока, что может указывать на вторич¬ ный характер нарушений венозного оттока («манжеточное сдавление» мостиковых вен в субарахноидальном пространстве в результате повышения ВЧД).

2) Внутричерепная гипертензия, которая обуслов¬ лена главным образом наруш ениям и венозного

420

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

Р ис.13— 38. К о р р е л я ц и я между сопротивлением резорбции ликвора (R) и скоростью венозного оттока в прямом синусе (FV) - (вверху), а также между сопротивлением резорбции ликвора (R) и изменениями FV после шунтирующих опера¬ ций - люмбоперитонеальных анастомозов (внизу). Пунктир¬ ные линии - границы нормальных значений.

оттока из полости черепа. Сопротивление резорб¬ ции ликвора (R) у больных этой группы бывает нормальным или повышено незначительно. После шунтирующих операций скорость кровотока в пря¬ мом синусе (Fvss) снижается незначительно, не до¬ стигая нормальных значений. У этих больных пре¬ обладают первичные нарушения венозного оттока из полости черепа, а роль вторичных нарушений (по типу «манжеточного сдавления» мостиковых вен в результате повышения ВЧД) незначительна.

13.3. ЭХОЭНЦЕФАЛОСКОПИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Эхоэнцефалография (ЭхоЭС)-метод неинвазивной ультразвуковой диагностики, основанный на реги¬ страции ультразвука, отраженного от границ внут¬ ричерепных образований и сред с различным акус¬ тическим сопротивлением (кости черепа,мозговое

вещество,кровь, цереброспинальная жидкость).

Ультразвук представляет собой |

механически рас¬ |

п ростран яю щ и еся колебания |

среды с частотой |

выше слышимого звука (18 кГц). В однородной среде скорость распространения ультразвука посто¬ янна. Для тканей мозга человека эта скорость близ¬ ка к скорости распространения ультразвука в воде и составляет 1500 м/с.

Для излучения и приема ультразвука при эхоэн¬ цефалоскопии применяют керамические пьезоэлект¬ рические элементы,преобразующие электрические колебания в ультразвуковые и обратно.Расстояние до отражающего объекта определяют по времени с момента посылки ультразвукового сигнала до мо¬ мента его поступления в приемник. В относитель¬ но простых приборах для одномерной эхоэнцефа¬ лоскопии на экране осциллоскопа представляются изменения скоростей распространения неподвиж¬ ного однонаправленного ультразвукового луча в структурах головного мозга.

13.3.1.Физика ультразвука

итребования

к ультразвуковой аппаратуре

Распространение ультразвука в полости черепа происходит согласно законам геометрической оп¬ тики . В структурах головного.мозга происходит частичное поглощение и отражение ультразвука, обусловленное направлением ультразвукового луча, акустическим сопротивлением и отражательными характеристиками его сред. Помимо коэффициен¬ тов отражения на величину отраженного сигнала существенное влияние оказывает форма отражаю¬ щей поверхности (выпуклая или вогнутая). Под акустическим сопротивлением среды подразумева¬ ют ее способность проводить ультразвуковую энер¬ гию. Наиболее систематизированные исследования акустического импеданса мозга у нейрохирургичес¬ ких больных были проведены Г.С. Стрюковым (2). П ри отеке головного мозга его акустическое сопро¬ тивление снижается, приближаясь к акустическому импедансу цереброспинальной жидкости.

Основные требования к аппаратуре для одномер¬ ной эхоэнцефалографии сводятся к следующим пяти характеристикам: 1) глубина проникновения ультра¬ звука; 2) длина ближнего поля; 3) разрешающая спо¬ собность; 4) интенсивность ультразвука; 5) протяжен¬ ность «мертвой»зоны . Глубина п р о н и к н о в е н и я ультразвука должна позволять проведение иссле¬ дований по максимально возможному диаметру головы (до 200 мм). Длина «ближнего поля», в пре¬ делах которого ультразвуковой луч сохраняет свою прямолинейность, в приборе <^xo-11» для зонда с частотой 1,76 Мгц соответствует 198 мм, а для зонда 0,88 Мгц - 99 мм. Разрешающая способность - минимальное расстояние между объектами, при

421

Руководство по черепно мозговой травме

котором эти сигналы различимы, также зависит от используемой частоты и составляет около 5 мм для зондов 0,88 Мгц и около 3 мм для зонда 1,76 мгц.

Безопасная для пациента интенсивность ульт¬ развука, представляющая собой количество энер¬ гии, проходящей за 1 с через 1 см2 площади, не должна превышать 0,05 Вт/см2. Величина «мертвой» зоны не должна перекрывать исследуемую область. О способах устранения «мертвой» зоны будет рассказано ниже. П ри исследовании мозга в режиме эхолокации (эмиссионный метод) исполь¬ зуется один и тот же пьезодатчик для излучения и приема отраженного от мозговых структур ультра¬ звука. П ри трансмиссионном режиме локации сиг¬ нал, излучаемый одним из пьезоэлементов, при¬ нимается другим датчиком.

13.3.2. Методика эхоэнцефалоскопии

Метод ЭхоЭС получил признание в нейрохирур¬ гической клинике после работ шведского ученого L.Leksell (3),заложивших основные принципы эхоло¬ кации внутричерепных образований через неповреж¬ денные покровы головы. До настоящего времени ЭхоЭС остается неотъемлемой частью комплексного обследования больных с черепно-мозговой трав¬ мой (4).

Важнейш ий диагностический показатель при ЭxoЭC -положение срединных структур мозга (М - эхо). Сигнал от срединных структур мозга (первый диагностический критерий Лекселла) отличается высокой амплитудой и устойчивостью, его источ¬ ником являются 3-й желудочек, эпифиз, прозрач¬ ная перегородка и,в определенных условиях, сер¬ повидный отросток и межполушарная щель.

П ри стандартном расположении пьезодатчика на ушной вертикали на 5 - 6 см выше наружного слухового прохода в начале отсчета на экране при¬ бора (рис. 13 - 39) регистрируется начальный ком¬ плекс или «мертвая» зона - мощ ны й слитный сиг¬ нал, в пределах которого получение информации о внутричерепных структурах невозможно. С уве¬ личением мощ ности или уменьш ением частоты ультразвука протяженность начального комплекса возрастает.

В конце развертки на экране регистрируется мощ ны й сигнал,называемый конечным комплек¬ сом. Он сформирован эхо-сигналами, отраженны¬ ми от внутренней и наружной пластинок кости черепа и мягких покровов головы на противопо¬ ложной по отнош ению к зонду стороне. Между начальным и конечным комплексами регистриру¬ ются эхо-сигналы, отраженные от срединных структур (М -эхо),боковых желудочков(второй диагнос¬ тический критерий Лекселла), субарахноидального пространства, крупных сосудов и патологических

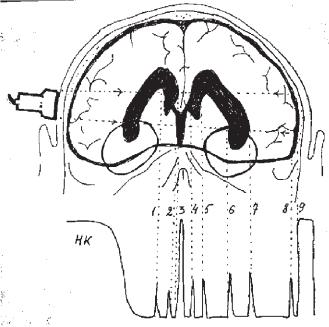

Рис. 13— 39. Структуры мозга, характерные для нормальной эхоэнцефалограммы . Справа от начального комплекса (Н К ) на ЭxoЭГ представлены сигналы от медиальной (1) и лате¬ ральной (2) стенок тела бокового желудочка на стороне эхозонда,сигнал от Ш желудочка (3),сигналы от медиальной (4) и латеральной (5) стенок тела бокового желудочка и от медиаль¬ ной (6) и латеральной (7) стенок его нижнего рога на сторо¬ не, противоположной эхо-зонду; сигнал от субарахноидального пространства (8) и конечный комплекс (9).

образований (гематомы, кисты, очаги ушиба и размозжения). П ри отеке мозга на изображение на¬ кладывается множество пикообразных сигналов, затрудняющих их интерпретацию. В этих случаях исследование повторяют после проведения дегид¬ ратации. Сигналы от патологических структур (тре¬ тий диагностический критерий Лекселла) при стан¬ дартной аппаратуре регистрируются с м еньш им постоянством,чем М-эхо и сигналы от желудочков мозга. Если первые два диагностических критерия относят к косвенным признакам, то третий явля¬ ется критерием прямой эхоэнцефалографической диагностики, но требует приборов, выявляющих минимальные различия акустических импедансов.

Обычная схема эхолокации предполагает иссле¬ дование с 3-х точек, расположенных на боковой поверхности головы. П ри этом для локации лоб¬ ных областей эхозонд смещают от основной точ¬ ки, расположенной на ушной вертикали, кпереди на 5 - 6 см. Эхолокация теменно-затылочных об¬ ластей достигается приложением зонда на 4 - 5 см кзади от основной точки. Направление ультразву¬ кового луча во всех случаях должно быть перпен¬ дикулярным к срединной плоскости. Для наибо¬ лее и н ф о р м ати вн о го эхоэнцеф алограф ического исследования при эхо-локациях справа и слева в первую очередь следует добиться в обоих отведе¬ ниях минимальных и равных значений расстояний

422