Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

ных изменений - формирование локальных и/или диффузных дистрофические изменений (кисты, ат¬ роф ии и пр.).

На рис. 1 3 - 9 представлены особенности УС-изо¬ бражения внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК).

К УС -признакам В Ж К относятся: а) наличие в полости желудочка кроме сосудистых сплетений дополнительной гиперэхогенной зоны; б) деформа¬ ция рисунка сосудистого сплетения; в) вентрикуломегалия; г) повыш енная эхогенность желудочка; д) исчезновение рисунка эпендимы за интравентрикулярным сгустком крови.

Выделяются следующие стадии УС -эволюции ВЖ К: а) стадия гиперэхогенного тромба (до 3 - 5 дней); б) стадия анизоэхогенного тромба ( 4 - 1 2 день); в) стадия гипоэхогенного тромба (к 20 дню); г) стадия резидуальных изменений с формирова¬ нием в течение 2 - 3 мес. вентрикуломегалии, внутрижелудочковых спаек и пр. Кроме этого удается выявить признаки фрагментация тромба ( 8 - 1 5 день)

илизис отдельных его фрагментов (1 6 - 20 дни). Различаются несколько УС вариантов ушибов

головного мозга: а) первого типа - изоэхогенные, которы е вы являю тся только по м асс - эф ф екту; б) второго типа - очаги незначительной гиперэхогенности с нечеткой границей и незначитель¬ ным масс-эффектом; в) третьего типа - очаги с мелкими зонами высокой эхогенности и масс-эф - фектом; г) четвертого типа - гиперэхогенные оча¬ ги (по плотности близкие к сосудистым сплетени¬ ям) и с четким масс-эффектом (рис. 13 - 10) .

Оценка динамики УС-изображения при ушибах головного мозга тяжелой степени позволяет выде¬ лить 5 стадий УС-эволюции очагов ушиба: а) на¬ чальная стадия - особенности изображения зави¬ сят от типа ушиба ( 1 - 4 дня); б) стадия нарастающей эхогенности - постепенно увеличивается эхогенность зоны и ее размеры в течение 2 - 8 дней после Ч М Т; г) стадия максимальной гиперэхогенности длится от 2 до 6 дней; д) стадия снижения эхогенности; е) стадия формирования резидуальных из-

Рис. 13— 9. У С - признаки внутрижелудочкового кровоизлияния у девочки 4 лет. Фрагменты УС - исследования в режиме TH 2 (2.0). 1 - передний рог правого бокового желудочка; 2 - передний рог левого бокового желудочка; 3 - прозрачная пере¬ городка; 4 - сосудистое сплетение; 5 - продольная щель боль¬ шого мозга; 6 - сгусток крови в задних отделах правого боко¬ вого желудочка.

менений ( 2 - 4 месяца после Ч М Т) . В стадии сни¬ жения эхогенности сначала уменьшается плотность в периферических зонах очага ушиба. Оценка ди¬ намики УС-изображения и учет этапов естественной эволюции очагов ушиба позволяет дифференциро¬ вать зоны ушиба от вторичных инфарктов мозга у пациентов с Ч М Т, при которых возникает более отсроченное появление гиперэхогенных зон.

По УС нередко сложно дифференцировать оча¬ ги ушиба 4 - г о типа и внутримозговые гематомы. Отличительными признаками ВМГ является более четкая граница и выраженность масс-эффекта.

С убарахноидальные кровоизлияния можно выявить только при сканировании через ультразвуковые «окна». К их проявлениям относятся гиперэхогенный контур прилежащей к очагу ушиба конвекситальной коры, гиперэхогенность борозд и/или периинсулярного пространства. П ри ТУС эти призна¬ ки выявить не удавалось.

Не меньшее значение имеет ТУС и в диагнос¬ тике резидуальных посттравматических структур¬ ных изменений мозга. Их УС -признаками являются

Рис. 13— 10. УС-изображение при ушибах головного мозга. А - обш ирный очаг ушиба мозга второго типа в лобно-височной области справа у девочки 10 лет. Б - множественные очаги ушиба мозга третьего типа в височно-теменной области справа у мальчика 8 лет. В - множественные очаги ушиба четвертого типа лобно-базальных отделов с обеих сторон у мальчика 4 лет. Режим сканирования TH2(3,5S). 1 - зона ушиба мозга; 2 - кости черепа; 3 - межполушарная щель.

403

Руководство по черепно мозговой травме

появление вторичных очагов уплотнения мозга (глиоз), анэхогенных зон (кисты) с локальной вентрикуломегалией или порэнцефалией. Нарушения резорбции ликвора проявляются равномерным рас¬ ширением желудочков мозга. Выраженные резидуальные структурные изменения могут возникать уже к 3 0 - 4 0 дню после травмы. На рис. 1 3 - 1 1 представлены У С - признаки посттравматической гидроцефалии.

Возникновение нарастающей вентрикуломегалии в раннем посттравматическом периоде может являться косвенным признаком наличия гематомы в задней черепной ямке. В этих случаях нередко эффективным оказывается сканирование в режи¬ ме OH(5L) (рис. 1 3 - 1 2) .

Однако, у пациентов старших возрастных групп исследование в этом режиме не всегда позволяет визуализировать супратенториальные отделы мозга.

Опыт применения ТУС составляет более 17 ты¬ сяч исследований пациентам в возрасте от первых дней ж изни до 62 лет. Данные ТУС верифициро¬ вали при КТ, М РТ, вентрикулопункции, субдурографии, операции и аутопсии.

Обобщенные диагностические возможности ТУС оценивались с помощью двух индексов - индекса чувствительности (ИЧ) и индекса специфичности (И С). ИЧ определял отношение между количест¬ вом пациентов с вы явленны м и У С - признакам и структурных внутричерепных и з м е н е н и й (А) и теми, у которых в дальнейшем УС-данные были подтверждены традиционными методами диагнос¬ тики (Б) (И Ч = Б/А х 100%). Способность метода определить не только наличие и локализацию па¬ тологического объекта, но и его характер обозна¬ чалась индексом специфичности (И С). Он рассчи-

Рис. 13— 11. УС -признаки посттравматической гидроцефалии у д е в о ч к и 4 лет. Ф р агм ен т ТУ С в р е ж и м е с к а н и р о в а н и я TH2(3,5S). 1 - теменная кость; 2 - расш иренные участки боковых желудочков мозга; 3 - расш иренный третий желудо¬ чек; 4 - межполушарная щель

тывался аналогично И Ч . У детей в возрасте до 15 лет ИЧ составляет 93,3%, а индекс специфичности - 68%. В настоящее время проводятся работы по уточ¬ нению чувствительности и специфичности ТУС у

взрослых пациентов К основным недостаткам ТУС следует отнести:

а) постепенное снижение эффективности скани¬ рования у пациентов старших возрастных групп; б) наличие значительного количества артефактов; в) ограничение возможности документирования результатов диагностики (диагноз устанавливается при сканировании в режиме реального времени у экрана УС-прибора, копия отдельных фрагментов УС-изображения отражает лишь часть полученной информации); г) большое значение опыта врача в трактовке УС-изображения.

Рис. 13— 12. Возможности ТУС в диагностике травматических гематом в задней черепной ямке.

А - УС -изображение в нормеу девочки 11 лет, режим сканирования ОН (5L). Б и В - УС -изображение внутримозговой гематомы в правом полушарии мозжечка у мальчика 1 года (режим сканирования тот же) и КТ-верификация данных, получен¬ ных при ТУС. 1 - сгусток крови; 2 - ткань мозжечка.

404

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

Однако, неоспоримые достоинства ТУС опре¬ деляют широкие перспективы этого метода, даже несмотря на указанные его недостатки.

Н аш 10-летний опыт применения УС для об¬ следования младенцев позволяет утверждать, что традиционное чрезродничковое исследование обя¬ зательно должно быть дополнено ТУС в режимах ТН о-ТН 2 (3,5S), а также чрезродничковым иссле¬ дованием линейным датчиком частотой 5 МГц. Это позволяет принципиально повысить значимость УС-исследования, обеспечивая следующие преиму¬ щества перед традиционными методиками чрезродничкового сканирования: а) возможность оценки внутричерепного состояния в зонах, расположен¬ ных непосредственно под костями свода черепа; б) точность определения положения срединных структур мозга; в) качественная оценка топогра¬ фии мозга в межполушарно-парасагиттально-конвек- ситальной зоне (диагностика оболочечных гематом, атрофии и наружной гидроцефалии); г) точность и д ен ти ф и к ац и и и воспроизведения плоскостей сканирования при первичной диагностике и мо¬ ниторинге; е) наличие надежных УС -критериев выявления и оценки динамики дислокационных синдромов с компрессией среднего мозга [4].

13.1.4. Специальные методики ультрасонографии

Использование УС для оценки состояния костей свода черепа обозначается понятием «УС-кранио¬ графия». П ри этом применяется линейный датчик частотой 5 Мгц, а сканирование осуществляется через водный болюс, который располагается меж¬ ду датчиком и исследуемым участком головы.

Признаками вдавленных переломов костей че¬ репа являются: а) прерывание рисунка наружной костной пластины; б) ф еном ен «снижения УС - плотности» и увеличения «УС-плотности» кости

при смещении костных фрагментов; в) феномен «смещения и усиления реверберации» - появление усиленного рисунка реверберации под вдавленным костным фрагментом.

На рис. 1 3 - 1 3 представлены нормальное изо¬ бражение скальпа и костей черепа (А) и некото¬ рые УС-признаки вдавленного перелома (Б).

Для линейных переломов характерно прерыва¬ ние гиперэхогенного рисунка кости, а также нали¬ чие гипоэхогенной «дорожки», распространяющей¬ ся от зоны перелома вглубь. П ри УС-краниографии удается уточнить локализацию вдавленных пере¬ ломов, их площадь и глубину вдавления, а также вид перелома (импрессионный, депрессионный и пр.). УС позволяет в большинстве случаев исклю¬ чить необходимость проведения повторных при¬ цельных рентгенограмм черепа для уточнения глу¬ бины вдавления костных фрагментов. Кроме этого при рентгенологически диагностированном линей¬ ном переломе повторные измерения ш ирины тре¬ щ ины обеспечивают раннюю диагностику «расту¬ щих» переломов у детей.

Наличие у пациента послеоперационных дефек¬ тов костей черепа позволяет значительно допол¬ нить данные, полученные при ТУС. Эффективными являются «ультразвуковые окна» более 2 см в диа¬ метре. Для оценки состояния глубинных отделов мозга используется секторный датчик (частотой 2,0 - 3,5М Гц), а линейный (5 МГц) применяется для изучения поверхностных зон, прилежащих к датчику.

Проведение УС через костные дефекты в боль¬ шинстве случаев позволяет визуализировать внут¬ ричерепные объекты с качеством, приближающим¬ ся к таковому при чрезродничковом исследовании.

Применение ТУС в качестве мониторинга (в том числе и в послеоперационном периоде) обеспечи¬ вает возможность ранней и доклинической диагнос¬ тики осложнений и последствий, которые могут

Рис 13— 13. УС -краниография. Сканирование линейны м датчиком 5МГц через водный болюс. А - изображение в норме у девочки 10 лет. Б - вдавленный импрессионный перелом у мальчика 14 лет. 1 - жидкость в баллоне; 2 - кожа; 3 - апоневроз; 4 - височная мышца; 5 - наружная костная пластинка костей свода черепа; 6 - внутричерепное пространство.

405

Руководство по черепно мозговой травме

возникнуть в различные периоды травматической болезни головного мозга, а значит выбрать опти¬ мальные сроки их хирургического лечения.

К специальным методикам относится интраоперационная ультрасонография, которая осуществля¬ ется через фрезевые отверстия, трепанационные дефекты, роднички и кости черепа. В настоящее время УС следует отнести к оптимальным методам интраоперационной оценки структурного состояния мозга, одновременно обеспечивающим уточнение диагноза, точную навигацию на хирургическую ми¬ шень и контроль происходящих внутричерепных изменений в режиме реального времени. П ри от¬ сутствии КТ интраоперационная УС исключает необходимость нанесения множественных фрезевых отверстий и поисковых пункций мозга.

Одноэтапное исследование с помощью ультра¬ звука не только головы, но и позвоночника (спинальная УС), органов грудной клетки (торакаль¬ ная УС), брюшной полости и полости малого таза (абдоминальная УС), а также длинных трубчатых костей (скелетная УС) обозначается термином »пансонография». Она включает в себя стандартную схему обследования пациента с сочетанной Ч М Т для экспресс-диагностики краниальных и экстра¬ краниальных компонентов повреждения. Приме¬ нение метода пансонограф ии позволяет быстро выявить области травматических повреждений и индивидуализировать дальнейшую тактику диагнос¬ тики и лечения.

13.1.5. Заключение

Таким образом, ультрасонографию следует считать вполне самостоятельным методом нейроизображения. Отличительная особенность ее заключается в том, что каждому врачу, владеющему этой методи¬ кой обеспечивается возможность уточнить струк¬ турное состояние головного мозга пациента в любой необходимый момент, будь-то у постели больного или в операционной. Особенно важным является то, что потенциально опасные изменения могут быть обнаружены до возникновения грозных кли¬ нических проявлений.

Оптимальной тактикой нейроизображения при Ч М Т в настоящее время следует признать после¬ довательное и взаимодополняющее использование УС и КТ (поэтапное нейроизображение). П ри этом обеспечивается доклиническая и ранняя диагнос¬ тика (УС-скрининг), своевременная, высоко каче¬ ственная вериф икация характера и локализации травматического поражения мозга (КТ), а также воз¬ можность отслеживания ди н ам и к и структурных изменений в полости черепа с любым необходи¬ мым ритмом повторных исследований (УС-мони¬ торинг).

Сопоставление клинических и УС данных в ре¬ жиме реального времени (клинико-сонографичес-

кий мониторинг) дает возможность оценить струк¬ турно-функциональное состояние мозга пациента в динамике. П ри этом показания к КТ определя¬ ются не клиникой, а доклиническими признаками внутричерепных изменений, выявленными при УСскрининге или во время УС-мониторинга (в т.ч. и послеоперационного). Таким образом обеспечивает¬ ся своевременность изменения лечебных мероприя¬ тий и создаются предпосылки для выбора опти¬ мальной тактики лечения пациента с объективным контролем его эффективности в режиме реального времени. П ри использовании ТУС качество ран¬ ней диагностики травматических поражений голов¬ ного мозга практически не зависит от неврологи¬ ческого опыта врача. В условиях недоступности КТ и М Р Т этот метод следует признать на сегодняш¬ ний день безальтернативным.

В заим одополн яю щ ий э ф ф е к т использования ТУС и КТ позволяет говорить о реальности суще¬ ствования варианта, отвечающего требованиям «идеальной» диагностической тактики при Ч М Т .

Приведенные технологии, основанные на приме¬ нении ультрасонографии (ТУС, поэтапное нейроизображение, клинико-сонографический мониторинг) превращают нейротравматологию из традиционно «КТ-ориентированной» в более эффективную и доступную «УС-ориентированную» нейротравматологию.

13.2. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ

Австрийский ф и зи к Христиан Допплер в 1843г. сформулировал принцип, который позволяет оце¬ нивать направление и скорость движения любого объекта по изменениям отраженного от него ЭХОсигнала.

Если этот объект неподвижен, то отраженный от объекта ЭХО-сигнал возвращается к источнику излучения через время Т, равное удвоенному пути от источника излучения до объекта (2L), деленно¬ му на скорость распространения данного вида из¬ лучения С, т.е. T=2L/C . Если же объект переме¬ щается с определенной скоростью, то время, через которое ЭХО-сигнал возвращается к источнику из¬ лучения, изменяется, что позволяет оценить ско¬ рость и направление движения объекта. В медицине широкое распространение получило использование ультразвукового излучения для оценки скорости и направления движения эритроцитов в кровенос¬ ных сосудах.

Неинвазивное ультразвуковое исследование внечерепных сосудов получило широкое распростра¬ нение в клинической практике (11).

Однако только в 1982 г. Aaslid и др. (25) предло¬ жили метод транскраниальной ультразвуковой допплерографии (ТКУЗДГ), позволяющий оценивать

406

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

кровоток в магистральных сосудах мозга, расположенных интракраниально.

13.2.1. Методика

П рименение метода стало возможным благодаря использованию ультразвукового зонда, являющегося источником пульсирующего ультразвукового сигнала с частотой 2 мГц, который проникает в интракраниальное пространство через определен¬ ные участки черепа - «окна».

При исследовании мозгового кровообращения методом ТКУЗДГ спектр частот допплеровского сигнала представляет диапазон линейной скорос¬ ти эритроцитов в измеряемом объеме и отображается в виде спектрограммы в реальном масштабе времени на двухнаправленном анализаторе частот. Оценка сигнала проводится с помощью быстрого преобразователя Фурье, максимальная частота от¬ кладывается по вертикальной оси в см/с или кило¬ герцах, время - либо непрерывно, либо в режиме стоп-кадра по горизонтали. Метод позволяет одно¬ моментно измерять максимальную линейную ско¬ рость (систолическую), минимальную линейную скорость (диастолическую), среднюю скорость кро¬ вотока и индекс пульсации (отношение разности величин систолической и диастолической линей¬ ной скорости кровотока к средней скорости).

При ТКУЗДГ исследовании наиболее удобным является положение больного лежа на спине, же¬ лательно без подушки. Исследование удобнее про¬ водить, располагаясь выше головы больного, при этом возможна пальпация экстракраниальных со¬ судов шеи.

Исследование интракраниальных артерий голов¬ ного мозга производится через основные крани¬ альные «окна»: орбитальное, височное, и «окно» большого затылочного отверстия (в раннем детском возрасте вариабельность зон исследования больше за счет тонких костей черепа и наличия роднич¬ ков). Для исследования кровотока в прямом ве¬ нозном синусе мозга используется затылочное окно в области наружной затылочной бугристости, а для оценки кровотока в наружной сонной артерии вне черепа - субмандибулярный доступ.

Исследование кровотока в средней мозговой артерии (СМА) начинается через среднее височное «окно» (рис. 13 - 14).

Под височным «окном» понимается ультразву¬ ковое «окно», где есть наибольшее истончение че¬ шуи височной кости, которое, как правило, распо¬ лагается между наружным краем орбиты и ушной раковиной. Размеры этого «окна» весьма вариабель¬ ны, нередко его поиск представляет немалые труд¬ ности.

В ряде случаев, преимущественно у лиц пожи¬ лого возраста, это «окно» может отсутствовать. Для удобства ло к ац и и различных мозговых артерий

«окно» подразделяется на переднее височное «окно» (позади передней части скуловой дуги), заднее ви¬ сочное «окно» (перед ухом), среднее височное «окно» (между передним и задним височными «ок¬ нами»).

Рис. 13—14. Локация средней мозговой артерии (СМА) через височное окно (Fujioka et al., 1992).

На датчик (ультразвуковой зонд) наносится зву¬ копроводящий гель, который обеспечивает плот¬ ное соприкосновение рабочей поверхности датчика с кожей. Локация бифуркации внутренней сонной артерии (ВСА) из среднего височного «окна» бо¬ лее прямая, и допплеровская спектрограмма полу¬ чается с меньшими погрешностями. П ри затруд¬ н е н и и л о к а ц и и б и ф у р к а ц и и ВСА из среднего височного «окна» датчик перемещается ближе к ушной раковине, где чешуя височной кости наи¬ более тонкая (заднее височное «окно»). Если лока¬ ция артерии затруднена и из этого «окна», то дат¬ чик переводится в проекционное место переднего височного «окна» и вся манипуляция повторяется заново. П ри правильной фокусировке артерии (по¬ лучении звукового сигнала и хорошей насыщае¬ мости спектральной составляющей) на глубине 60¬ 65 мм лоцируется область бифуркации ВСА. П ри локации бифуркации ВСА получается бинаправленный сигнал. Выше изолинии лоцируется про¬ ксимальный участок М1 СМ А (направление кро¬ в о то к а к зо н ду), н и ж е и з о л и н и и л о ц и р у е т с я кровоток от отрезка А1 передней мозговой арте¬ рии (ПМА) в направлении от зонда.

407

Руководство по черепно мозговой травме

В случае гипоплазии или аплазии отрезка А1 сигнал спектра регистрируется только выше изо¬ ли н и и (от отрезка М1 СМА). И дентификация об¬ ласти бифуркации ВСА, кроме наличия характерной картины бинаправленного кровотока, производится

спомощью компрессионных проб.

При компрессии гомолатеральной общей сон¬ ной артерии (ОСА) на шее кровоток по отрезку А1 ПМ А, который до компрессии был направлен от зонда, меняет свое направление на обратное, т.е. направлен к зонду. Это объясняется смещением зоны гемодинамического равновесия из передней соединительной артерии (ПСА) в бассейн ВСА на стороне компрессии (при анатомической и функ¬ циональной состоятельности виллизиева круга).

При разобщенности передних отделов виллизиева круга в условиях компрессии гомолатеральной ОСА кровоток в области бифуркации ВСА быстро умень¬ шается, а при включении задних отделов виллизиева круга и глазничного анастомоза постепенно начинает увеличиваться. Таким образом, при пере¬ жатии ОСА оценивается состоятельность передних отделов виллизиева круга. Эту пробу обязательно проводить с обеих сторон. П ри пережатии же про¬ тивоположной ОСА на шее кровоток в области А1

ПМ А компенсаторно увеличивается.

Локация СМ А с минимальной погрешностью производится через среднее височное «окно» на глубине 6 0 - 5 8 мм, при этом начинать локацию следует от бифуркации ВСА. На глубине 6 0 - 5 8 мм кровоток регистрируется с проксимальной части отрезка М1 СМА. Затем постепенно уменьшается глубина локации . На глубине 50 мм лоцируется средняя треть отрезка М1 СМ А (рис. 1 3 - 1 5), на глубине 45 мм - дистальная часть отрезка М1 СМА, на глубине 40 мм - начальные отделы ветвей М2 СМ А (рис. 1 3 - 1 5) . Уменьшая глубину до 30 мм или менее, произвести локацию ветвей третьегочетвертого порядка СМА не всегда возможно из-за того, что эти сосуды зачастую проходят практически под прямым углом по отношению к направлению ультразвукового луча. Исследование СМА проводится

сучетом того, что кровоток направлен к датчику.

При этом на всем протяжении локации СМА, изменением угла наклона датчика и глубины ска¬ нирования по небольшому шагу ( 1 - 2 мм), нахо¬ дятся максимальные показатели звукового сигнала при чистом его воспроизведении (отсутствие до¬ полнительных шумов от других артерий и вен), максимальная линейная скорость кровотока (ЛСК)

срасчетом средней скорости, которые способству¬ ют более точной оценке Л С К в проксимальных, а также дистальных отделах СМА. П ри пережатии гомолатеральной ОСА на шее кровоток в С М А быстро уменьшается, а затем начинает постепенно восстанавливаться в зависимости от степени вклю¬ чения путей естественного коллатерального кро¬ вообращения (рис. 1 3 - 1 6) .

Рис. 13—15. Допплерограммы кровоток в СМА: верху: в сегмен¬ те М1 (глубина 50 мм) внизу: в сегменте М2 (глубина 40 мм)

Рис. 13—16. Допплерограмма кровотока в сегменте М2 СМ А при гомолатеральном пережатии общей сонной артерии (ОСА).

Локацию отрезка А1 П М А следует начинать с бифуркации ВСА, постепенно увеличивая глубину сканирования. Отрезок А1 П М А обычно лоциру-

408

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

ется на глубине 65 - 75 мм, а кровоток в нем всегда |

той 10Гц в течение 10 сек. В норме световая стиму¬ |

направлен в противоположную от датчика сторону. |

ляция приводит к значительному увеличению Л С К в |

П ри функциональной состоятельности передних |

ЗМА в среднем на 26,3% (19, 24). Этот прием также |

отделов виллизиева круга пережатие ОСА на сто¬ |

позволяет дифференцировать сигнал ЗМА от верх¬ |

роне исследования приводит к изменению направ¬ |

ней мозжечковой артерии, Л С К в которой не изме¬ |

ления кровотока в отрезке А1 П М А на обратное |

няется при зрительном раздражении (рис. 13-18). |

(т.е. к датчику), а при пережатии ОСА с противо- |

|

положной П М А стороны Л С К в ее отрезке А1 кро- |

|

воток значительно увеличивается (рис. 13 - 17). |

|

Рис. 13—17. Допплерограммы кровотока в ПМ А . Вверху - в условиях покоя, внизу - при гомолатеральном пережатии ОСА.

Локация задней мозговой артерии (ЗМА) производится через заднее височное «окно» на глуби¬ не 65 мм. Датчик смещается как можно ближе к передневерхнему краю ушной раковины, при этом меняется глубина сканирования с небольшим ша¬ гом, с постепенным перемещением глубины ска¬ нирования медиально. П ри обнаруженном сигнале в ЗМ А производится ее идентификация. Для этого определяется возможная глубина локации. Так, в отличие от СМА, ЗМ А не прослеживается на ма¬ ленькой глубине и, как правило, ее локация за¬ канчивается на глубине не менее чем 55 мм. Кро¬ воток в проксимальных участках ЗМ А (отрезок Р1) направлен к датчику, а в более дистальных отделах (отрезок Р2) направлен от датчика. Пережатие ОСА может приводить к усилению Л С К в ЗМ А за счет включения корковых коллатералей, но основным способом для распознавания ЗМ А является проба раздражения зрительного анализатора светом. П ри этом световой стимулятор располагается на рассто¬ я н и и 10 см от глаз. Световая стимуляция подается в виде прямоугольных световых импульсов часто-

Рис. 13— 18. Допплерограмма кровотока в задней мозговой артерии (ЗМА) при световой стимуляции. Вертикальная от¬ метка - начало световой стимуляции.

Исследование основной артерии (ОА) производится через «окно» большого затылочного отверстия.

Для этого больного следует положить на бок и подвести подбородок к груди. Это дает возможность создать промежуток между черепом и первым по¬ звонком, что облегчает дальнейшее исследование. Мы считаем, что начальный поиск сигналов удоб¬ нее производить с глубины 8 0 - 9 0 мм, что соот¬ ветствует проксимальному отделу ОА. Датчик ус¬ танавливается по средней ли н и и , при этом луч направлен параллельно сагиттальной плоскости. Для лучшей локации и получения максимальной Л С К датчик перемещается по косой линии . Таким образом, ультразвуковой луч направляется вперед и кверху, проникая через большое затылочное от¬ верстие. П ри этом величина угла между направле¬ нием луча и кровотоком в начальном отделе ОА составляет 30°, а угол между направлением ультра¬ звукового луча и потоком крови в области бифур¬ кации ОА составляет 20°. Это означает, что погреш¬ ность при определении Л С К в начальном отрезке ОА больше, чем в области ее бифуркации. Для боль¬ шей точности исследования необходимо лоцировать проксимальную часть ОА, среднюю ее треть и дистальную часть, что соответствует глубине лока¬ ции 80 - 90м м , 100-110 мм и 120-130 мм. Крово¬ ток по ОА направлен от датчика.

Учитывая вариабельность места слияния обеих позвоночных артерий (ПА) в ОА, анатомические особенности хода ОА, различную ее длину (сред¬ няя длина ОА составляет 3 3 - 4 0 мм.), различия в расстоянии от места локации начала ОА до блюменбахова ската, глубина локации ОА, как прави¬ ло, колеблется от 80 до 130 мм. Также нужно учи¬ тывать дополнительные сигналы от мозжечковых артерий на глубине от 100 до 120 мм, которые от-

409

Руководство по черепно мозговой травме

личаются от сигналов ОА направлением кровотока к зонду. От бифуркации ОА, увеличивая глубину сканирования, можно перейти к измерению Л С К

вЗМА. Для локации мозжечковых артерий датчик соответственно смещается латерально в левую или

вправую сторону. П ри этом получается бинаправленный сигнал, выше изолинии лоцируется моз¬ жечковая артерия (направление кровотока к зонду), ниже изолинии лоцируется кровоток от ОА (на¬ правление кровотока от зонда).

Исследование кровотока в ПА можно производить при использовании ТК УЗД Г через «окно» большого затылочного отверстия, а также при экстракраниальной локации. П ри чрезкожной ло¬ кации датчик устанавливается в области, ограни¬ ченной сверху и сзади сосцевидным отростком, спереди - грудино-ключично-сосцевидной мыш¬ цей. Ось датчика направляется к противополож¬ ной глазнице. После нахождения максимального сигнала (место проекции ПА, которая выходит из своего канала, и, отклоняясь назад и наружу, вхо¬ дит в поперечное отверстие атланта) производится и д е н т и ф и к а ц и я ультразвукового сигнала путем последовательной ком прессии гомолатеральной сонной артерии (сигнал не должен уменьшаться) и последующей компрессии противоположной ПА (прижатие артерии производится в области сосце¬ видного отростка с противоположной стороны). П р и этом в норме происходит усиление Л С К в лоцируемой артерии. Глубина локации, как пра¬ вило, 5 0 - 8 0 мм (в зависимости от толщины шеи). П ри локации экстракраниального отдела ПА воз¬ можна регистрация сразу двух кривых, так как за¬ частую ультразвуковой луч попадает в зону петли ПА и кровоток как бы разделяется на две составляю¬ щие - один по направлению к датчику и второй - от датчика. На глубине 6 0 - 6 5 мм так же часто возникает двунаправленый сигнал: к датчику - задняя нижняя мозжечковая артерия и от датчика - ПА.

Надо отметить, что при исследовании кровото¬ ка в глазничной артерии (ГА) методом ТКУЗДГ мощность ультразвукового луча не должна превы¬ шать 10%, так как повышенная энергия ультразву¬ кового луча может приводить к развитию катарак¬ ты хрусталика глаза. ГА - это ветвь ВСА, которая отходит от колена сифона ВСА, проникает через канал зрительного нерва в полость глазницы, на¬ правляется к ее верхнему медиальному отделу и делится там на конечные ветви, анастомозирующие с ветвями наружной сонной артерии (НСА).

В норме кровоток по ГА направлен из системы ВСА

всистему Н С А (интра- и экстракраниальный кро¬ воток). По величине и направлению этого крово¬ тока можно судить о соотношении между двумя системами (ВСА и НСА) при сосудистых пораже¬ ниях головного мозга. П ри локации ГА датчик пере¬ мещается на закрытом веке без особого нажима (рис. 1 3 - 1 9) .

Рис. 13— 19. Л окация кровотока в глазничной артерии (ГА) (4 - кровоток направлен к датчику), а так же в области сифона ВСА (1 - параселлярная часть сифона, кровоток направлен к датчику, 2 - колено сифона - двунаправленный крово¬ т о к , 3 - с у п р а к л и н о и д а л ь н а я ч а с т ь с и ф о н а , к р о в о т о к направлен от датчика) через глазницу (Fujioka et al., 1992).

Преимуществом ТКУЗДГ перед экстракраниальной ультразвуковой допплерографией является то, что, начиная с надблоковой артерии, исследователь может последовательно получить сигнал от всех анастомозирующих артерий и закончить исследование последовательно на ГА или ее устье, сканируя до глубины 45—50 мм (рис. 13—20). Увеличивая глубину локации до 60—70 мм., можно зарегистри¬ ровать кровоток в области сифона внутренней сон¬ ной артерии.

Внечерепной участок ВСА может быть лоцирован через субмандибулярное «окно» (102). Ультразвуковой датчик располагается на шее под углом к нижней челюсти. П ри этом лоцируются ретромандибулярные и экстракраниальные участки ВСА. Глубина локац и и ВСА через субмандибулярное окно — 50—75 мм.

Ультразвуковой зонд располагается в области затылочного «окна», соответствующего наружной затылочной бугристости. Направляя зонд к пере¬ носице, можно лоцировать венозный кровоток в прямом синусе, который направлен к зонду. Ве-

Рис. 13—20. Допплерограмма кровотока в ГА.

410

Ультразвуковые |

методы диагностики черепно мозговой травмы |

н о з н ы й кровоток характеризуется значительно |

систолической скорости мозгового кровотока в |

меньшей скоростью и пульсативностью, чем артери¬ |

норме в данной возрастной группе. |

альный. Венозный кровоток можно зарегистрировать |

В настоящее время наиболее детальные иссле¬ |

также в базальной вене Розенталя, направляя ульт¬ |

дования скорости кровотока в различных возрас¬ |

развуковой луч к ЗМ А через височное «окно» на |

тных группах (включая новорожденных детей) про¬ |

глубину 70 мм. |

изведены в средней мозговой артерии (рис. 13 - 21). |

Транскраниальная допплерография позволяет в |

|

настоящее время визуализировать внутричерепные |

|

сосуды, оценивая их расположение в трехмерном |

|

пространстве (93). |

|

Существенное значение для лучшей локации |

|

сосудов мозга имеет использование контрастных |

|

веществ, усиливающих сигнал. |

|

13.2.2. Возрастные особенности церебральной гемодинамики

Какие-либо выводы о патологических изменениях церебральной гемодинамики могут быть сделаны только на основании сопоставления полученных данных с результатами обследования достаточно большого количества здоровых людей. Исследова¬ ния вариабельности количественных характерис¬ тик мозгового кровотока по данным транскрани¬ альной допплерографии производились многими. Вариабельность количественных характеристик мозгового кровотока в норме может зависеть от различных факторов, среди которых реш ающ ее значение имеет угол инсонации мозгового сосуда, особенности его анатомического расположения и возраст обследуемого.

О с н о в н о й к о ли ч ествен н о й характеристикой мозгового кровотока является его линейная ско¬ рость, причем наименее вариабельна систоличес¬ кая (пиковая) скорость. В то же время диастолическая и средняя скорость может зависеть от ряда дополнительных факторов, среди которых решаю¬ щее значение имеют колебания внутричерепного давления.

Представлены обобщенные данные о систоли¬ ческой скорости кровотока, полученные разными авторами с использованием метода транскраниаль¬ ной допплерографии при исследовании основных магистральных сосудов мозга (средней, передней, задней, основной и позвоночных артерий) в раз¬ ных возрастных группах.

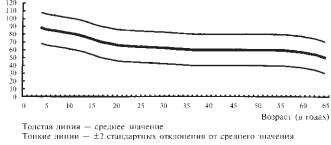

На рисунках представлены усредненные данные о систолической скорости кровотока в разных воз¬ растных группах представлены в виде толстой ли¬ нии. В то же время каждая из тонких линий кверху и книзу от толстой линии характеризует 2 стан¬ дартных отклонения от средних значений.

В соответствии с законами статистики весь ин¬ тервал между двумя тонкими линиями (±2 стан¬ дартных отклонения от средних значений), харак¬ теризует почти весь диапазон (95%) вариабельности

Рис. 13— 21. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в средней мозговой артерии в норме.

К ак видно на рис. 1 3 - 2 1 , 22, 23, 24 - имеет место четкое нарастание скорости кровотока в воз¬ расте 6 - 7 лет с последующим ее постепенным сни¬ жением. И менно в этом возрасте мозг потребляет почти половину кислорода, поступающего в орга¬ низм, в то время как у взрослого человека мозг потребляет только 20% кислорода. Скорость по¬ требления кислорода в раннем детском возрасте существенно выше, чем у взрослых.

Рис. 13— 22. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в передних мозговых артериях в норме.

Рис. 13— 23. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в задних мозговых артериях в норме.

411

Руководство по черепно мозговой травме

Четкая тенденция к снижению скорости крово¬ тока с возрастом выявляется не только в средней мозговой артерии, в других магистральных сосудах мозга, причем особенно четко - в основной арте¬ рии (рис. 1 3 - 24) .

см/сек.

Рис. 13— 24. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в основной артерии в норме.

Следует учитывать, что абсолютное значение систолической скорости кровотока в магистраль¬ ных артериях мозга характеризуется значительной

вариабельностью. Поэтому о патологических из¬ менениях скорости кровотока можно говорить только в тех случаях, когда абсолютные значения скорос¬ ти кровотока выходят за границы всех возможных изменений в норме в данной возрастной группе.

Такая вариабельность скорости кровотока в нор¬ ме может зависить от различных причин, среди которых существенное значение имеют индивиду¬ альные особенности сосудистой системы человека, его эмоциональное состояние, степень утомления и т.д. Значительно более стабильными количест¬ венны м и характеристиками сосудистой системы человека в норме являются индексы, характери¬ зующие соотношение скоростей в разных маги¬ стральных сосудах мозга (табл. 1 3 - 2 ) .

Н априм ер, разница в абсолютных значениях систолической скорости кровотока в средних моз¬ говых артериях в одной и той же возрастной груп¬ пе у здоровых людей может достигать 60 %.

В то же время асимметрия абсолютных значе¬ ний систолической скорости кровотока в средних мозговых артериях в норме не превышает 15% (табл.13-2).

Таблица 13—2.

Индексы, характеризующие соотношение систолической скорости кровотока в различных сосудах мозга в норме

|

Разница в соотноше- |

СМА |

СМА |

СМА |

|

СМА |

|

нии кровотока |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в обеих СМА (%) |

ПМА |

ЗМА |

ОА |

|

ВСА |

|

|

|

|

|

|

|

Среднее значение |

|

|

|

|

|

|

± стадартное |

11±3,25 |

1,27±0,1 |

1,52±0,1 |

1,37±0,0 |

1,76±0,1 |

|

отклонение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С М А - средняя |

мозговая артерия; П М А - передняя мозговая артерия; |

ЗМ А - |

||||

задняя мозговая артерия; ОА - основная артерия; ВСА - внутренняя сонная артерия (исследование субмандибулярным доступом)

Метод транскраниальной допплерографии по¬ зволяет оценивать церебральную гемодинамику не только в артериях, но и в венозной системе голов¬ ного мозга, причем скорость венозного кровотока в прямом синусе и базальной вене Розенталя в норме в несколько раз меньше, чем в артериях мозга.

На рис. 1 3 - 2 1 , 22, 23, 24 — представлены обоб¬ щенные данные, характеризующие наиболее ста¬ бильную характеристику церебральной гемодина¬ мики - систолическую скорость кровотока в норме.

Однако для более полной характеристики цереброваскулярной системы существенное значение имеет количественная оценка не только систоли¬ ческой, но и диастолической скорости кровотока, а так же ряд других параметров, характеризующих особенности пульсовой волны.

С этой целью широко используются различные индексы, которые условно можно разделить на амп-

литудные (рис. 13-25) и временные (рис. 13-26). В большинстве существующих в настоящее время при¬ боров для транскраниальной допплерографии произ¬ водится автоматическая оценка не только систоли¬ ческой, диастолической, средней скорости кровотока, но также пульсативного индекса Pi (рис. 13-27).

Статистическая оценка пульсативного индекса в средних мозговых артериях в норме, произведен¬ ная разными авторами (31, 38, 69, 104, 119, 120, 124, 126), в том числе и в наших исследованиях - не выявила какой-либо зависимости этого индекса от возраста (рис. 1 3 - 27), что существенно отлича¬ ет его от систолической скорости кровотока (рис. 1 3 - 21 ) . Другой важной особенностью пульсативного индекса является его значительно меньшая величина в венозной системе, чем в артериях.

Количественные характеристики временных индек¬ сов пульсовой волны (A/T и SA) в средней мозговой артерии у взрослых представлены в таблице 1 3 - 3 .

412