Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDFЭлектрофизиологические исследования при черепно мозговой травме

6. Васин Н.Я., Гриндель О.М., Шевелев И .Н . Супратенториальный кровоток, потребление кислорода моз¬ гом и ЭЭГ у больных с различными исходами после тя¬ желой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся коматозным состоянием. // В: Вопросы патогенеза и ле¬ чения черепно-мозговой травмы. Изд. А М Н С С С Р, Мос¬ ква, 1978. С. 19—27.

7.Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Изд. Таганрогского Гос. радиотех¬ нического университета, 1997. 252 с.

8.Грехов В.В., Гриндель О.М., Щ ербакова Е.Я. Кли- нико-анатомо-физиологические данные при тяжелой че¬ репно-мозговой травме. // Опухоли гипофиза. Наруше¬ ния витальных функций. Лучевая терапия опухолей мозга.

М., А М Н С С С Р , 1964. С. 269—274.

9. Гриндель О.М . Э лектроэнцеф алограф ия при зак¬ ры той черепно -мозговой травме. // В к н . Руководство п о н е й р о т р а в м а т о л о г и и . М ., М е д и ц и н а , 1978. Ч . I,

с.156—177.

10.Гриндель О.М., Ш лыков А.А., Щ ербакова Е.Я. Значение ЭЭГ в топической диагностике внутричереп¬ ных гематом в остром периоде черепно-мозговой травмы. // Вопр. нейрохирургии. 1962. Вып. 6. С. 1—6.

11. Гриндель О.М., Щ ербакова Е.Я. Клинико-элект- роэнцефалографическое исследования соотношения ло¬ кальных и общемозговых нарушений при посттравма¬ тических гематомах // Вопр. нейрохирургии. 1965. Вып. 2.

С. 6—10,

12.Гриндель О.М. Оптимальный уровень когерентно¬ сти ЭЭГ и его значение в оценке функционального со¬ стояния мозга человека. // Журн. высш. нервн. деятельности. 1980, Т. 30, № 1. С. 62—70,

13.Гриндель О.М. Электроэнцефалограмма человека при черепно-мозговой травме // М. Наука. 1988. 200 с.

14.Гриндель О.М. Межцентральные отношения в коре большого мозга по показателю когерентности ЭЭГ при восстановлении сознания и речи после длительной комы // Журн. высш. нервн деят. 1985. Т. 35. № 1. С. 60—67.

15.Гриндель О.М., Добронравова И .С., Брагина Н .Н ., Доброхотова Т.А. Генерализованная ритмическая тета-ак- тивность при поражениях срединно-базальных структур мозга. В кн. «Основные проблемы электрофизиологии головного мозга». М., Наука. 1974. С. 263.

16. Гриндель О.М ., Коптелов Ю .М ., М аш еров Е.Л. и др . Анализ патологической активности в Э Э Г боль¬ ных с опухолью мозга методом трехмерной локализа¬ ции «источников». Физиология человека. 1997. Т. 23. № 4.

С. 36—45.

17.Доброхотова Т.А., Гриндель О.М., Брагина Н .Н ., Потапов А.А., Ш арова Е.В. Восстановление сознания после длительной комы у больных с тяжелой черепномозговой травмой. // Журн. Невропат. и психиатрии. 1985. Т. 85. № 5 . С. 720—726.

18.Дубикайтис Ю.В., Полякова В.Б. Значение ЭЭГ в прогнозировании исхода черепно-мозговой травмы // Вопр. нейрохирургии. 1986. Вып. 3. С. 14—18.

19.Зенков Л .Р. Клиническая электроэнцефалография

сэлементами эпилептологии. Таганрог. Изд. Таганрогс¬ кого радиотехнического университета. 1996. 357 с.

20.Клумбис Л.А. Физиологические основы черепномозговой травмы. Вильнюс. Моклас. 1976. 264 с.

21. Коновалов А.Н., Самотокин Б.А., Васин Н.Я. и др. К единой междисциплинарной классификации черепномозговой травмы // Журн. невропатологии и психиатрии. 1985. Т. 85. № 5. С. 651—658.

22. Коптелов Ю .М ., Гнездицкий В.В. Анализ «скальповых потенциальных полей» и трехмерная локализа¬ ция источников эпилептической активности мозга че¬ ловека. // Журн. невропатологии и психиатрии. 1989. Т. 89. № 6. С. 11—17.

23.Лихтерман Л . Б . , Ф р а е р м а н А . П . , Х и т р и н Л . К . Ф а з о в о - н е й р о д и а м и ч е с к и е к о р р е л я ты при травмати¬ ч е с к о й п а то л о ги и мозга . // Н е й р о д и н а м и к а череп¬ но -мозговой травмы . Горький . М инздр . Р С Ф С Р . 1984.

С. 144—190.

24.Майорчик В.Е., Лейбзон Н.Д., Габибов Г.А., Гасанов Я .К . Динамика корковых и вегетативных реакций у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой // Тяжелая черепно-мозговая травма. М., Медицина. 1973. С. 14.

25.Русинов B.C., Гриндель О.М., Болдырева Г.Н., Вакар Е.М . Биопотенциалы мозга человека. Математи¬ ческий анализ. М. Медицина 1987. 254 с.

26.Смирнов Л .И . Патологическая анатомия и патоге¬ нез травматических заболеваний нервной системы. М. Изд.

АМ Н С С С Р . 1947—1949. Т. 1, 2, 185 с.

27.Сумский Л .И ., Соловская М.Л., Айде Х.Б. Нару¬ шение функциональных взаимоотношений специфичес¬ ких и неспецифических систем мозга при легкой череп¬

н о - м о з г о в о й т р а в м е // Ж у р н . н е в р о п а т о л о г и и и

психиатрии 1980, Т. 80, № 3. С. 333—338.

28.Угрюмов В.М., Борщаговский И.В., Введенская

И.В. и др. Клинико-физиологические представления о зак¬ рытой черепно-мозговой травме и ее лечении. // Вопр. нейрохирургии. 1965. Вып. 3. С. 1.

29.Хананашвили М .М . Нейронально-изолированная кора. Л., Медицина. 1971, 120 с.

30.D um erm uth G., Scollo-Lavizzari. Spectral analysis of

sleep E E G |

in n o r m a l |

a d u lts . // |

|

Sleep: |

Physiology, |

biohemistry, |

psychology, |

pharmacology, |

clinical |

implication. |

|

1 Europ.Congr. Sleep Res. Basel. 1972. |

P. 246—249. |

||||

31.Tomka I., Nagypal T., Sipos K., Bodo M . The role of frequency generators and pover dencity spectrum of cerebral electrical activity in different stages of consciousness // Acta physiol. Acad. sci. Hung. 1976. V. 48. № 4. P. 91—397.

32. Sharova E.V., Zaitsev O.S. E E G and E O G of vegetative patients in sensory stim ulation . // 3-rd In te rn a tio n a l Neurotrauma Symposium. 1995. P. 174.

33.Steinmann H., Tonnis W . Elektrenkephalographische «Langschnittuntersuchungen» bei frischen gedecten Hirnschedigungen. // Zentr.-bl. Neirochir. 1951. Bd. 11. S. 65.

34.Томас Дж., Потапов А.А., Щекутьев Г.А., Брагина Н .Н ., М аневич А.З. Коротколатентные вызванные потенциалы в оценке тяжести и локализации травмати¬ ческого поражения головного мозга. // Журн. вопросы нейрохирургии, 1985, № 5, с. 36—42.

35.Щекутьев Г.А. Коротколатентные вызванные по¬ тенциалы в оценке тяжести состояния больных с череп¬ но-мозговой травмой. // В сб. Актуальные вопросы нейротравматологии. М., 1988, с. 49—55.

36.Щекутьев Г.А., Коптелов Ю .М . Метод дипольной локализации в анализе акустического стволового вызван¬ ного потенциала. // Журн. высш. нервн. деят., 1992, т. 42,

№1, с. 176—185.

37.Aguilar E.A., Hall J.W., Mackey-Hargadine J. Neurootologic evaluation of the patient with acute, severe head injures: Correlations among physicel findings, auditory evoked responses and computerized tomography. // Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 1986, V. 94, № 2, 211—219.

38. Cant B.R., |

H u m e |

A. L., |

Judson |

J.A., Shaw N.A. |

The assesment of |

severe |

head |

injury |

by short-latency |

393

Руководство по черепно мозговой травме

somatosensory and brain-stem auditory evoked potentials. / / Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1986, V. 65, № 3, 188—195.

39.Cheron G. and Borenstein S. Gating of the early components of the frontal and parietal somatosensory evoked potentials in different sensory-motor interference modalities.

//Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1991, V. 80, № 5, p. 522—530,

40.Curio G. and Oppel F. Intraparenchymatous pontomesencephalic field distribution of brainstem auditory evoked potenials in man. // Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1988, V. 69, № 3, p. 259—265.

41. D auch W .A. Prediction of secondary deterioration in comatose neurosurgical patients by serial recording of multimodality evoked potentials. // Acta Neurochirurgica, 1991, V. 111, p. 84—91.

42.Greenberg R .P., Mayer D.J., Becker D .P . et al. Evaluation of brain function in severe head trauma with multimo-dality evoked potentials. // J. Neurosurg., 1977, V. 47, № 1, p. 150—177.

43. Hutchinson D.O., Frith R.W., Shaw N.A., Judson

J.A., Cant B.R. A comparison between electroencephalography and somatosensory evoked potentials for outcome prediction following severe h ead injury. // E le c tro e n c e p h . clin. Neurophysiol., 1991, V. 78, № 2, p. 228—233.

44.Imhof H .G ., Gutling E., Ruttner В., Dolder E., Zollinger A., Walser H. Prognostishce bedeutung der fruh abgeleiteten somatosensorishcen evozierten potentiale bei neurologisch nicht beurteilbaren patienten nach schadel-hirn- traumen. // Akt. Traumatol, 1993, V. 23, p. 7—11.

45.Kevanishvili Z. Sh. Sources of the hum an brainstem auditory evoked potential. // Scand. Audiol., 1980, V . 9, p. 75—82.

46.Lindsay K.W., Carlin J., Kennedy I. et al. Evoked potentials in severe head injury — analysis and relation to outcome. // J. Neurol., Neurosurg., Psychiatr., 1981, V. 44, p. 796—802.

47.Lutschg J., Pfenniger J., Ludin H .P., Vasella F. Brainstem auditory evoked potentials and early somatosensory

evoked potentials in neurointensively treated comatose children.

//Am. J. Dis., 1983, V. 137, p. 421—426.

48.Moller A.R., Janetta P.J. and Sekhar L.N. Contri¬ butions from the auditory nerve to the brain-stem auditory evoked potentials (BAEPs): results of intracranial recording in man. // Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1988, V. 71,

№3, p. 198—211.

49. N akashima K., Kanda M., Fujimoto K., et al., Somatosensory evoked potentials over the nonaffected hemisphere in patients with unilataral cerebrovascular lesions.

//J. Neurol. Sci., 1985, V. 70, p. 117—127.

50.Newlon P.G . Electrophysiological monitoring in head injury. // In: R.K.Narayan, J.E.Wilberger and J.T.Povlishock (Eds) Neurotrauma, McGraw-Hill, 1996, p. 563—575.

5 1 . N o e l P ., D e sm e d t J .E . C erebral an d far-field somatosensory evoked potentials in neurological disorders involving the cervical, spinal cord, brainstem thalamus and cortex. // In J.E.Desmedt (Ed) Clinical Uses of Cerebral, Brainstem and Spinal Somatosensory Evoked Potentials. Pros. Clin. Neurophysiol. V. 7, Karger, Basel, 1980, p. 205—230,

52. Sherg M., Von Cramon D. A new interpretation of the generators of BAEP waves I—V: results of spatio-temporal di pole model. // Electroenceph. clin. Neurophys., 1985, V. 62, N .4, p. 290—299.

53. R a u c h R., Angel R.W ., Boylls C .C . V elocitydependent supression of somatosensory evoked potentials during movement. // Electroencephalogr. clin. Neurophysiol., 1985, V. 62, № 4, p. 421—425.

54.Riffel В., Stohr M., Graser W ., Trost E., Baumgartner H. Early outcome prediction in patients with severe head injury by Glasgow Coma Score and evoked potentials. // Anaesthesist, 1989, V. 38, p. 51—58.

55.Rosenblum W .L., Greenberg R.P., Seelig J.M ., Becker D .P. Midbrain Lesions: Frequent and Significant Prognostic Feature in Closed Head Injury. // Neurosurgery, 1981, V. 9,

№6, p. 613—620,

56.Walser H., Emre M., Jancer R. Somatosensory evoked potentials in comatose patients. // J. Neurology, 1986, V. 233,

№1, p. 34—40,

394

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

13

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

13 . 1 . УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ

13 . 1 . 1 . Введение

Для улучшения исходов Ч М Т необходимо как можно более раннее, желательно доклиническое выявление у пострадавших структурных изменений мозга и оценка их динамики. И менно поэтому в нейротравматологии особое значение имеет поиск т.н. «идеального» метода диагностики, сочетающего в себе высокую информативность, безвредность, бескровность, безболезненность, отсутствие про¬ тивопоказаний и необходимости специальной под¬ готовки пациента, простоту и быстроту получения информации, доступность, возможность монито¬ ринга и портативность аппаратуры [7]. Однако та¬ кого метода в настоящее время не существует и его разработка — задача будущего. В этих условиях оправданным представляется поиск «идеальной» диа¬ гностической тактики, позволяющей получить эф¬ фект близкий к возможностям «идеального» метода путем применения минимального количества вза¬ имодополняющих уже существующих диагности¬ ческих средств.

В настоящее время методом выбора в диагнос¬ тике Ч М Т является компьютерная томография, а стратегическим направлением становится стремле¬ ние лечить пациентов с Ч М Т в специализирован¬ ных медицинских центрах, оснащенных КТ [3, 6, 9]. Однако многолетний опыт применения подоб¬ ной тактики выявил ряд серьезных ее ограниче¬ ний. Основным из них является невозможность ре¬ ализовать в ш и р о к о й практике доклиническую диагностику внутричерепных патологических со¬ стояний, поскольку КТ производят для уточнения причины уже возникших клинических проявлений. Последние нередко возникают очень поздно. Ос¬ таются нерешенными также вопросы мониторинга структурных изменений мозга и интраоперацион-

ной их диагностики. П ри невозможности проведе¬ ния КТ (например, госпитализации пострадавшего в неспециализированный стационар), возникают дополнительные трудности, нередко исключающие применение современной индивидуальной лечеб¬ ной тактики.

Возможности ультразвука для чрезкостной диа¬ гностики заболеваний головного мозга изучались

на протяжении многих лет. |

П и к этих |

исследова¬ |

н и й приходится на 80-ые |

— начало |

90-х годов |

нашего столетия. Итогом, обобщающим возмож¬ ности применения ультразвука в нейрохирургии, явились монографии В.А. Карлова, В.Б. Карахана [5] и Л .Б . Лихтермана [7]. Однако, стремительное развитие высокоразрешающих методов нейроизображения (КТ и М РТ), несовершенство ультразву¬ ковой диагностической техники первых поколений привело к прекращению работ по чрезкостной ультрасонографии (УС). До самого последнего времени бесспорным считалось, что УС эффективна только для оценки состояния мозга у младенцев до закры¬ тия родничков черепа (чрезродничковая УС) или при исследовании мозга через костные дефекты [2, 3, 8, 10, 11]. Вместе с тем, бесспорные достоинства УС по критериям идеального метода и появление нового поколения УС-приборов позволили вернуть¬ ся к изучению возможностей транскраниальной ультразвуковой томографии головного мозга.

В 1997 году вышла в свет монография А.С. Иова, Ю.А. Гармашова с соавт. [4] в которой подробно описаны новые методики УС в нейропедиатрии, в том числе и «транскраниальная ультрасонография» (ТУС) . На основании 10-летнего опыта примене¬ ния УС и анализа результатов более чем 17 тысяч исследований показано, что взаимодополняющее применение ТУС и КТ у детей в возрасте до 15 лет отвечает практически всем требованиям «идеаль¬ ной» диагностической тактики. П ри отсутствии возможности проведения КТ, ТУС может обеспе-

395

Руководство по черепно мозговой травме

чить достаточный уровень диагностики для выбо¬ ра хирургической тактики, вполне удовлетворяю¬ щей современным требованиям. В настоящее время получены предварительные данные, доказывающие перспективность этой методики при обследовании и взрослых пациентов.

Поэтому целесообразно ознакомить ш ирокий круг специалистов с возможностями различных ме¬ тодик УС в нейротравматологии, главное же вни¬ мание в этом разделе уделено описанию методики проведения ТУС и оценке ее диагностического зна¬ чения .

13.1.2. Методики исследования, аппаратура и принципы оценки изображения

Проведение УС не требует какой-либо специаль¬ ной медикаментозной подготовки. П ри тяжелом состоянии ребенка исследование осуществляется у постели больного и может при необходимости по¬ вторяться многократно.

Методики УС-исследования черепа и головно¬ го мозга распределены нами на две группы: стан¬ дартные и специальные. К стандартным отнесены «транскраниальная ультрасонография» (ТУС) и «УС головы младенца». Специальные методики вклю¬ чают УС-краниографию, интраоперационную УС (трансдуральную, транскортикальную), транскутанную УС через послеоперационные «ультразвуко¬ вые окна» (фрезевые отверстия, трепанационные дефекты), а также «пансонографию».

Д ля проведения трансдурального транскорти¬ кального и транскутанного (в т.ч. чрезродничкового) УС-исследований с одинаковым успехом могут применяться большинство современных УС-аппа¬ ратов. Однако для ТУС необходимо использова¬ ние адаптированных УС-систем, обеспечивающих возможность: а) секторного и линейного сканирова¬ ния датчиками с рабочими частотами от 2 до 5 МГц; б) качественной визуализации внутричерепных объектов независимо от их локализации, возраста пациента и наличия или отсутствия «ультразвуко¬ вых» окон (родничков, фрезевых и трепанационных отверстий т.п.), в) одинаково эффективного использования на различных этапах лечения (пер¬ вичная диагностика, интраоперационная диагнос¬ тика и навигация, пред- и послеоперационны й мониторинг); г) проведения не только краниаль¬ ных, но и экстракраниальных (спинальных, абдо¬ минальных, торакальных и пр.) УС-исследований при сочетанной Ч М Т . Важным критерием опти¬ мальности УС-системы является ее портативность.

Количество и качество визуализируемых элемен¬ тов УС-изображения мозга, а также особенности пространственных взаимоотношений между отдель¬ ны ми внутричерепными объектами полностью за-

висят от ряда условий, а именно — вида и частоты используемого датчика, области его расположения на голове пациента (точки сканирования) и про¬ странственной ориентации плоскости УС -среза (плоскости сканирования). Для обозначения кон¬ кретного варианта сочетания приведенных факто¬ ров используется термин «режим сканирования».

Одной из особенностей УС является то, что наи¬ лучшее качество изображения достигается при про¬ ведении исследования в условиях реального вре¬ мени — при оценке «динамического изображения» с экрана. П ри «замораживании» изображения на дисплее сонографа (статическое УС-изображение), а тем более при изготовлении термокопий значи¬ тельная часть информации теряется. Следует учи¬ тывать, что на одной термокопии нельзя одинако¬ во хорошо запечатлеть все объекты, которые могут быть выявлены в каждом из режимов сканирова¬ ния . Д ля получения качественного изображения необходимо проводить сканирование с оптималь¬ ным углом расположения датчика (перпендикуляр¬ но к плоскости изучаемого объекта). Поскольку внутричерепные структуры находятся под разны¬ ми углами, для их выявления необходимы легкие перемещения датчика в зоне точки сканирования и незначительные изменения плоскости исследо¬ вания. Это достигается при сканировании в режи¬ ме реального времени с оценкой изображения на экране дисплея. Термокопия, является лиш ь более или менее полным отображением выявленной УС - картины данного среза. Поэтому для каждого ис¬ пользуемого режима сканирования составлены кар¬ ты реконструкции УС-изображения, объединяющие основные объекты, которые могут последователь¬ но воспроизводиться в данной плоскости исследо¬ вания (эталонные карты УС-изображения мозга) при последующих исследованиях.

Для облегчения анализа УС-данных в правом верхнем углу термокопий УС-изображения нано¬ сятся стрелки, которые позволяют учитывать взаи¬ моотношение пространственной ориентации плос¬ кости сканирования и головы пациента. П ри этом направления вперед, назад, вправо и влево обо¬

значали соответственно буквами «А», «Р», |

«D» и |

«S» (anterior, posterior, dexter, sinister) (рис. |

13—1). |

П ри описании нормальной и патологической эхо-архитектоники применяю тся общ епринятые термины: гипер-, изо-, гипо-, и анизоэхогенность (объекты соответственно повышенной, неизменен¬ ной, пониженной и неравномерной акустической плотности по отношению к неизмененной ткани мозга). Образования с ультразвуковой плотностью равной плотности жидкости обозначены как анэхогенные. Отдельные элементы УС-архитектони¬ ки мозга распределяются в диапазоне от гиперэхогенных объектов интенсивно белого цвета (кость), до анэхогенных зон насыщено черного цвета (жид¬ кость). Исключением является феномен гиперэхо-

396

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

S

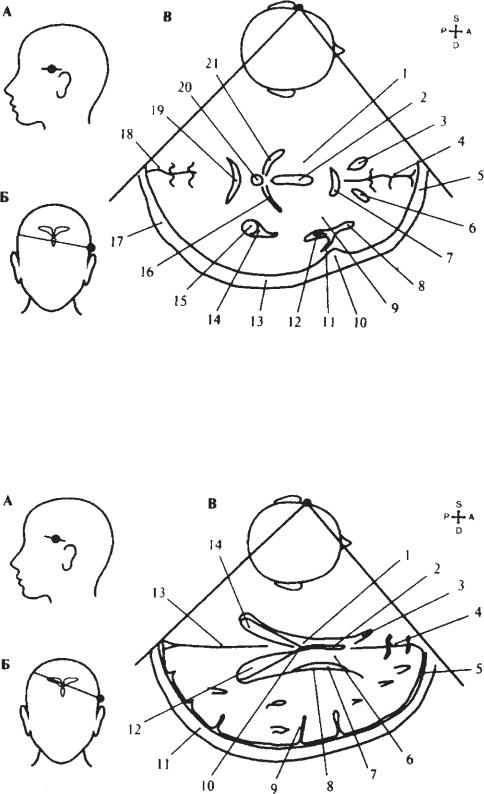

Рис. 13— 1. ТУС в режиме TH o (2,0—3,5S). А — схема расположения датчика. Б — ориентация плоскости сканирования. В — схема реконструкци УС-архитектоники мозга. 1 — водопровод среднего мозга; 2 — пластинка четверохолмия; 3 — ликвор между затылочной долей и наметом мозжечка; 4 — задняя мозговая артерия; 5 — охватывающая цистерна; 6 — парагиппокампальная извилина; 7 — сосудистая щель; 8 — крючок; 9 — ножка мозга; 10 — цистерна латеральной ямки большого мозга; 11 — межножковая цистерна; 12 — перекрест зрительных нервов; 13 — ольфакторная борозда; 14 — продольная щель большого мозга; 15 — передние отделы серпа большого мозга; 16 — борозды орбитальной поверхности мозга; 17 — инфундибулярный карман третьего желудочка; 18 — воронка гипофиза; 19 — цистерна перекреста зрительных нервов; 20 — внутренняя сонная артерия; 21 — основная артерия; 22 — боковая щель мозга; 23 — черное вещество; 24 — височная доля; 25 — нижний рог бокового желудочка; 26 — сосудистое сплетение нижнего рога бокового желудочка; 27 — четверохолмная цистерна; 28 — вырезка намета мозжечка; 29 — верхние отделы червя мозжечка; 30 — задние отделы серпа большого мозга; 31 — кости черепа; 32 — параселлярная цистерна.

генности рисунка базальных цистерн при сканировании через височную кость. Он, по-нашему мнению, может объясняться двумя факторами. Вопервых, наличием в просвета цистерн крупных церебральных артерий, пульсация которых приво¬ дит к постоянному пульсовому движению ликвора в этих цистернах, а быстро движущаяся жидкость при УС всегда становится гиперэхогенной. Во-вто¬ рых, большое количество арахноидальных трабекул в цистернах формирует множество границ «жид- кость-плотное вещество», отражение ультразвука от которых и формирует своеобразие изображения цистерн.

Общ ий алгоритм формирования УС-диагноза состоит из последовательного решения ряда вопро¬ сов. Первый — есть ли структурные изменения головного мозга? Это основная задача УС как метода скрининг-диагностики. Она решается при сравне¬ нии УС-изображений, полученных при обследова¬ нии данного ребенка с соответствующими им эта¬ лонными картами нормы. П ри этом важно строгое использование предложенных стандартных плос¬ костей сканирования, поскольку именно для них разработаны эти эталонные карты. П ри выявлении очаговых изменений и сравнении их с известными особенностями УС-изображения различных видов

органической патологии мозга устанавливается нозологический диагноз.

Выделяются п р ям ы е и к о свен н ы е п р и з н а к и структурных изменений мозга, а также оценивает¬ ся их распространенность (локальные и диффуз¬ ные). К прямым признакам относятся изменения УС-плотности (эхогенности) отдельных участков изображения. Косвенными признаками являются изменения величины, форм ы и/или положения отдельных элементов УС-изображения.

С увеличением плотности костей черепа посте¬ пенно уменьшается количество выявляемых внут¬ ричерепны х структур. Однако, в подавляю щ ем большинстве случаев, их количество остается до¬ статочным, для того, чтобы выявить хирургически значимые травматические поражения мозга, а так¬ же характер и выраженность дислокационных яв¬ лений .

13.1.3. Транскраниальная ультрасонография

Транскраниальная ультрасонография (ТУС) пред¬ ставляет собой способ оценки структурного со¬ стояния головного мозга путем ультразвукового исследования, проводимого через кости черепа

397

Руководство по черепно мозговой травме

пациента. Ее особенностями являются: а) исполь¬ зование как секторного (с диапазоном частот от 2,0 до 3,5 М Гц), так и линейного датчиков (5 М Гц), получаемый взаимодополняющий эффект значи¬ тельно расширяет зону исследования; б) сканиро¬ вание осуществляется через ряд точек черепа, ха¬ рактеризую щ ихся н аи б о льш ей «ультразвуковой проницаемостью», что обеспечивает повыш ение качества визуализации; в) применение стандарт¬ ных внутричерепных маркеров, обеспечивающих возможность надежной и д ен ти ф и к ац и и каждой плоскости сканирования для стандартизации ис¬ следования и обеспечения возможности выявления изменений при сравнении первично полученных данных с результатами повторных исследований; г) использование минимально достаточного коли¬ чества УС-датчиков и плоскостей сканирования для обеспечения доступности исследования и сокра¬ щ ения времени его проведения; д) применение эта¬ лонных карт реконструкции УС-изображения при различных режимах сканирования, что позволяет устанавливать диагноз путем сравнения изображе¬ ния мозга данного больного с разработанными УС - эталонами изображения мозга в норме и при раз¬ личных видах патологии.

ТУС осуществляется из 5 основных точек ска¬ нирования, которые определяются следующим об¬ разом: а) височные — на 2 см выше наружного слу¬ хового прохода (с одной и другой стороны головы); б) верхние затылочные — на 1—2 см ниже заты¬ лочного бугра и на 2—3 см латеральнее средней линии (с одной и другой стороны головы); в) ниж¬ няя затылочная — по средней линии на 2—3 см ниже затылочного бугра.

Плоскости сканирования, получаемые при рас¬ положении линии перемещения луча датчика пер¬ пендикулярно продольной оси тела пациента обо¬ значаю тся к а к горизонтальные. П р и развороте датчика на 90°, получаются вертикальные плоскости сканирования. Используются 10 основных взаимо¬ дополняющих плоскостей сканирования (4 парных и две непарные): а) из височной точки — 3 гори¬ зонтальные с каждой стороны (всего 6); б) из верх¬ ней затылочной точки — по 1 горизонтальной (всего 2); в) из нижней затылочной точки — 1 горизон¬ тальная и 1 вертикальная плоскости (всего 2).

Для краткого обозначения режимов сканирова¬ ния применяется следующий принцип. Первая бук¬ ва обозначает область расположения датчика (точ¬ ка сканирования): T (temporalis) — височная точка; O (occipitalis) — затылочная точка; So (suboccipitalis) — нижняя затылочная точка. Следующая буква обозначает ориентацию оси датчика по отношению к продольной оси тела: Н (horisontalis) — горизонтальные и V (verticalis) — вертикальные плоскости. Последующая цифра указывает номер стандартной плоскости (см. ниже). Используются секторный (2,0—3,5 МГц) и линейный 5 МГц датчики, кото-

рые обозначались соответственно как «2,0S»—«3,5S» или «5L». Например, режим сканирования «TH2(2,0S)» обозначает, что данное изображение получено при расположении датчика в височной точке (Т), ис¬ пользованы стандартная горизонтальная вторая плоскость (Н2), датчик с частотой 2,0 М Гц (2,0), секторный (S).

Каждый из описанных режимов сканирования имеет свой специфический маркер и характерный эхо-архитектонический рисунок. Анатомическая идентификация маркеров и элементов эхо-архитек¬ тонического рисунка осуществлены на предвари¬ тельном этапе исследования путем сопоставления УС - изображ ений с д а н н ы м и стереотаксических атласов головного мозга [12, 13], результатами КТ и М Р Т исследований.

Общая характеристика режимов сканирования стандартной ТУС, маркеры и основные выявляемые внутричерепные объекты представлены в табл. 13—1.

Учитывая объем, цели и задачи настоящего раз¬ дела в дальнейшем подробно описаны те режимы ТУС, которые имеют основное значение при обсле¬ довании пострадавших с Ч М Т . Такой сокращенный вариант включает в себя исследование секторным датчиком (частотой от 2.0 до 3,5МГц) в плоскостях ТН о, ТН 1 и ТН2 с обеих сторон. Это позволяет сократить время обследования (до 5—7 мин) и уве¬ личить перечень эффективных УС аппаратов. Сле¬ дует учитывать, что чем меньше частота датчика, тем эффективнее УС-исследование детей старше¬ го возраста и взрослых пациентов.

Схема расположения датчика, ориентация плос¬ кости сканирования и реконструкция УС-архитек¬ тоники мозга при сканировании в режиме THo (2,0— 3,5S) представлены на рис. 13—1.

В качестве примера идентификации элементов эхо-архитектоники мозга при стандартных режимах сканирования на рис. 13—2. представлено сопостав¬ ление изображения ТУС в режиме TH> (2,0—3,5S) с данными М РТ, полученными при горизонталь¬ ной плоскости исследования, проходящей через средний мозг. Обозначения элементов УС-изобра¬ жения представлены на рис. 13—1. Особо следует подчеркнут качество визуализации среднего мозга и базальных цистерн. Эта удивительная возможность ТУС используется нами для диагностики и монито¬ ринга дислокационных синдромов, сопровождаю¬ щихся компрессией среднего мозга (см. ниже).

Аналогичным путем идентифицированы основные элементы УС-изображения и других стандартных режимов сканирования. На рис. 13—3 и рис. 13—4 приведены схемы расположения датчиков, ориен¬ тации плоскостей сканирования и реконструкции УС-архитектоники мозга при сканировании в ре¬ жимах TH1(2,0—3,5S) и TH2(2,0—3,5S).

Отек головного мозга и его дислокации отно¬ сятся к наиболее грозным состояниям при Ч М Т и несвоевременная их диагностика является основ-

398

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

|

|

|

Таблица 13—1 |

|

Общая характеристика режимов сканирования при стандартной ТУС |

||

|

|

|

|

Точка |

Плоскость |

Датчик |

Основные элементы УС — изображения в норме |

УС |

УС |

|

|

|

|

|

|

|

Н о |

2,0S-3,5S |

Средний мозг*, цистерны основания мозга*, задняя мозговая |

|

|

|

артерия, медиобазальные отделы лобной и височной долей, |

|

|

|

боковая щель мозга |

|

|

|

|

|

|

5L |

Гомолатеральный височный рог*, конвекситальная |

|

|

|

поверхность коры височной доли,средняя мозговая артерия, |

|

|

|

цистерны основания мозга, средний мозг |

|

|

|

|

T |

Н 1 |

2,0S-3,5S |

Зрительные бугры*, третий желудочек*, передние рога |

|

|

|

боковых желудочков, межполушарная щель, островок, боковая |

|

|

|

щель мозга, средняя мозговая артерия, ретроталамическая |

|

|

|

цистерна, шишковидное тело |

|

|

|

|

|

Н 2 |

2,0S-3,5S |

Тела боковых желудочков*, сосудистые сплетения, прозрачная |

|

|

|

перегородка, головка хвостатого ядра |

|

|

|

|

O |

Н |

5L |

М ягкие ткани затылочной области и чешуя затылочной кости, |

|

|

|

типичное УС-изображение ткани мозжечка |

|

|

|

|

|

|

2,0S - 3,5S |

Вершины пирамид височных костей*, полушария мозжечка, |

So |

Н |

|

продолговатый мозг, скат, лобная кость, спинка турецкого седла, |

|

|

|

мост |

|

|

|

|

|

V |

2,0S-3,5S |

Мост*, продолговатый мозг, четвертый желудочек, передняя |

|

|

|

цистерна моста |

|

|

|

|

* - маркер данной стандартной плоскости.

ной причиной фатальных исходов. Эти проявления |

В зависимости от особенностей УС-изображения |

должны быть выявлены в первую очередь. П ри отеке |

можно выделить признаки отдельных вариантов |

головного мозга, по мере его нарастания отмечается |

латеральной и аксиальной дислокации мозга [1]. |

постепенное сужение и исчезновение изображения |

Наиболее эффективной является УС диагностика |

желудочков мозга, рисунка базальных цистерн, |

дислокационных синдромов, сопровождающихся сме- |

повышение эхо-плотности мозговой ткани, нечет- |

щением срединных внутричерепных структур и/или |

кость эхо-архитектоники и снижение амплитуды |

сдавлением среднего мозга. На рис. 1 3 - 5 демон- |

пульсации церебральных сосудов. В норме ширина |

стрируются УС-признаки деформации рисунка ба- |

третьего желудочка составляет от 1 до 5 мм, а бо- |

зальных цистерн и компрессии среднего мозга, а |

ковых желудочков - 1 4 - 1 6 мм. Крайняя степень |

также возможности УС в оценке динамики дисло- |

внутричерепной гипертензии проявляется УС-фе- |

кационных проявлений (нормальное УС-изображе- |

номеном «смерти головного мозга», характеризую- |

ние в данном режиме сканирования приведено на |

щимся отсутствием пульсации мозга и его сосудов. |

рис. 1 3 - 2 , А). |

Рис. 13— 2. Изображение головного мозга при исследовании в горизонтальной плоскости, проходящей через средний мозг у мальчика 12 лет. А - фрагмент транскраниальной УС в режиме TH o (2,0-3,5S). Б - магнитно - резонансная томография.

399

Руководство по черепно мозговой травме

Рис. 13— |

3. ТУС в режиме |

TH 1 |

(2,0-3,5S). А - схема расположения датчика. |

Б - ориентация плоскости сканирования. |

В |

- |

|

схема зоны сканирования |

и реконструкции УС архитектоники |

мозга. 1 - |

зрительный бугор; 2 - третий желудочек; |

3 |

- |

||

передний |

рог гомолатерального |

бокового желудочка (левого); 4 |

- передние |

отделы продольной щели большого мозга; |

5 |

- |

|

лобная кость; 6 - передний рог контрлатерального бокового желудочка(правого); 7 - колено мозолистого тела; 8 - ликворные пространства вокруг островка; 9 - островок; 10 - крыло основной кости; 11 - боковая щель мозга; 12 - ветвь средней мозговой артерии; 13 - височная кость; 14 - задние отделы височного рога контралатерального (правого) бокового желудочка; 15 - сосудистое сплетение в области гломуса; 16 - контралатеральная ретроталамическая цистерна (справа); 17 - теменная кость; 18 - задние отделы большой щели головного мозга; 19 - валик мозолистого тела; 20 - ш иш ковидное тело; 21 - гомолатеральная ретроталамическая цистерна (слева).

Рис. 13— 4. ТУС в режиме TH 2. (2,0-3,5S). А - схема расположения датчика. Б - ориентация плоскости сканирования. В - схема зоны сканирования и реконструкция УС - архитектоники мозга. 1 - тело гомолатерального бокового желудочка в нижней (узкой) его части (см. схему); 2 - прозрачная перегородка; 3 - передний рог гомолатерального бокового желудочка; 4 - передние отделы продольной щели большого мозга; 5 - лобная кость; 6 - тело контралатерального бокового желудочка в средне - верхней (наиболее широкой) его части (см. схему Б); 7 - головка хвостатого ядра; 8 - эпендима верхне-боковых отделов контралатерального бокового желудочка; 9 - борозды мозга; 10 - область задних отделов межжелудочкового отверстия (точка соединения сосудистых сплетений обоих боковых желудочков); 11 - теменная кость; 12 - сосудистое сплетение контралатерального бокового желудочка; 13 - задние отделы серпа большого мозга; 14 - сосудистое сплетение гомолатерального бокового желудочка.

400

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

Показано (рис. 1 3 - 5 , А) первоначальное рав¬ |

сторонней полулунной височно - тенториальной |

номерное сдавление базальных цистерн, ликвор в |

дислокации мозга возникает УС-феномен «стрела», |

достаточном количестве остается только в цистер¬ |

при котором передние отделы межполушарной щели, |

не пластинки четверохолмия (3). Описанные при¬ |

межножковая цистерна, охватывающая цистерны и |

знаки характерны для выраженного диффузного |

цистерна пластинки четверохолмия формируют ги- |

отека мозга. На этом фоне отмечается сдавление |

перэхогенный контур (белого цвета), напоминающий |

правой половины среднего мозга (2), она почти в 2 |

изображение наконечника стрелы (рис. 1 3 - 5 , В). По¬ |

раза уже левой (1). В дальнейшем (рис. 1 3 - 5 , Б) |

явление УС феномена «стрела» относится к край¬ |

нарастает сужение цистерны пластинки четверо¬ |

не неблагоприятным признакам. |

холмия (3), еще больше сдавливается правая (2), |

Наличие и выраженность латеральной дислока¬ |

появляются признаки компрессии и левой (1) по¬ |

ц и и определяется при скан ирован ии в режиме |

ловины среднего мозга. П ри резко выраженной дву- |

TH 1 (2 - 3,5S) . П ри этом применяется общеизвест- |

Рис. 13—5. УС-картина нарастающего диффузного отека головного мозга и компрессии среднего мозга у девочки 11 лет. Сканирование в режиме THo(3,5S). А - умеренно выраженное сдавление среднего мозга справа. Б - выраженное двустороннее полулунное сдавление среднего мозга. В - резко выраженное двустороннее полулунное сдавление среднего мозга (УС - феномен «стрела»). 1 - левая половина среднего мозга; 2 - правая половина среднего мозга; 3 - цистерна пластинки четверохолмия.

ная методика расчета смещения образований сред¬ |

(1) в виде гиперэхогенной полоски, яркость кото¬ |

ней линии аналогичная той, которую используют |

рой увеличивается по мере того, как гематома ста¬ |

при Эхо-ЭГ [4]. |

новится жидкой. К косвенным признакам ЭДГ от¬ |

УС синдром эпидуральной гематомы (ЭДГ) вклю¬ |

носятся явления отека головного мозга, сдавления |

чает наличие зоны измененной эхогенности, рас¬ |

мозга и его дислокации. |

положенной в области, прилежащей к костям сво¬ |

Выделены следующие этапы естественной УС- |

да черепа и имеющей форму двояковыпуклой или |

эволюции этих гематом: 1) изо-гипоэхогенная ста- |

плосковыпуклой линзы (рис. 1 3 - 6 ) . |

дия (до 10 дня после Ч М Т); 2) анэхогенная стадия |

По внутренней границе гематомы выявляется |

с постоянным объемом гематомы (от 10 дня до |

акустический феномен «пограничного усиления» |

1 мес. после Ч М Т); 3) анэхогенная стадия с умень- |

Рис. 13—6. УС-изображение (А) и КТ данные (Б) при эпидуральной гематоме у мальчика 15 лет. 1 - акустический феномен «пограничного усиления»; 2 - полость гематомы.

401

Руководство по |

черепно мозговой травме |

|

||

ш ением объема гематомы ( 1 - 2 мес.); 4) стадия |

Иногда возникают сложности в дифференциаль¬ |

|||

исхода (рассасывание гематомы, локальные атро¬ |

ной диагностике по УС-данным между эпи - и суб- |

|||

ф и и и пр.). ЭДГ |

может практически |

полностью |

дуральными гематомами, а также гигромами. В этих |

|

исчезнуть через |

2 - 3 мес. после Ч М Т |

|

случаях мы считаем допустимым применение тер¬ |

|

П ри острых |

субдуральных гематомах |

(СГ) или |

мина «оболочечное скопление». |

|

гигромах (рис. |

1 3 - 7 ) выявляются в основном теми |

В редких случаях, когда по каким-либо причи¬ |

||

же УС -признаки, что и при ЭДГ. Однако харак¬ |

нам не выявляются прямые УС -признаки оболо- |

|||

терна зона измененной плотности - серповидная |

чечного скопления, на их наличие могут указывать |

|||

или плосковыпуклая. УС-изображение при хрони¬ |

косвенные проявления масс-эффекта. |

|||

ческих СДГ отличалось от острых лиш ь анэхоген- |

Внутримозговые гематомы (ВМГ) проявляются |

|||

ностью их содержимого и более четким рефлексом |

следующим УС-синдромом: а) локальные наруше¬ |

|||

«пограничного |

усиления». |

|

ния эхо-архитектоники мозга в виде наличия го- |

|

Рис. 13—7. УС-изображение (А) и КТ данные |

(Б) при субдуральной гигроме у девочки 3 лет. |

1 - акустический феномен «пограничного усиления»; 2 - полость гигромы. |

|

могенного очага высокой плотности; б) масс-эф - |

ность до 8 - 1 0 дней; б) стадия анизоэхогенности - |

фект, по выраженности соответствующий разме- |

в центре очага появляется изоэхогенная, а затем - |

рам очага; в) типичные проявления УС-эволюции |

анэхогенная зона, которая постепенно увеличива- |

внутримозгового сгустка крови. Особенности УС - |

ется в размерах; при этом по периферии сгустка |

изображения ВМ Г представлены на рис. 1 3 - 8 . |

остается уменьшающийся в толщине гиперэхоген- |

УС-мониторинг позволяет выделить следующие |

ный ободок (феномен «кольца»), длительность - |

стадии эволюции ВМГ: а) стадия гиперэхогеннос- |

до 30 дня после геморрагии; в) анэхогенная ста¬ |

ти - наличие равномерной гиперэхогенной зоны, |

дия - спустя 1 - 2 мес. после геморрагии вся зона |

чаще с четкой границей «гематома-мозг», длитель- |

ВМГ становится анэхогенной; г) стадия резидуаль- |

Рис. 13— 8. УС-изображение (А) и КТ данные (Б) при внутримозговой гематоме у мальчика 10 лет. 1 - внутримозговая гематома; 2 - кость черепа с противоположной стороны.

402