Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

|

Радионуклидная |

диагностика |

в нейротравматологии |

ного производства. Первый томографический срез |

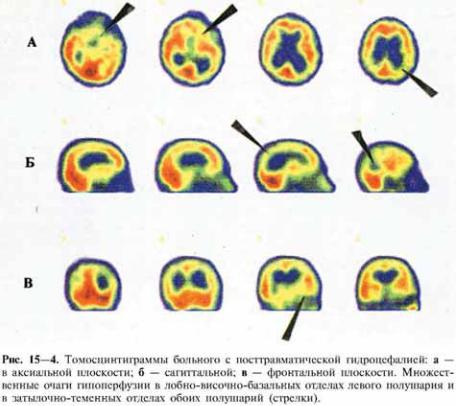

ми кистами. На рис. 15—4а, б, в представлены дан- |

||

проводится в орбито-меатальной плоскости (по |

ные О Ф Э К Т больного через 2 года после тяжелой |

||

линии, соединяющей наружный слуховой проход |

Ч М Т (в остром периоде — перелом основания че¬ |

||

с нижним краем глазницы). Обработка полученной |

репа, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб лоб- |

||

информации производится как по качественным |

но-височно-базальных отделов обоих полушарий), |

||

признакам (наличие очагов гипоили гиперпер- |

у которого на КТ выявлена выраженная гидроце- |

||

фузии, их локализация и размеры), так и по коли- |

фалия боковых желудочков, |

перивентрикулярный |

|

чественным критериям с расчетом разнообразных |

отек и умеренное расширение базальных цистерн. |

||

индексов асимметрии. Радионуклидное заключе- |

На серии томосцинтиграмм в аксиальной плоскости |

||

ние основывается на наличии региональных изме- |

(рис. 15—4а) выявляются множественные очаги |

||

нений мозговой перфузии, а также признаков рас- |

гипоперфузии в лобно-височно-базальных отделах |

||

ш ирения желудочковой системы головного мозга. |

левого полушария (стрелка) и в затылочно-темен- |

||

В остром периоде Ч М Т с учетом клинических |

ных отделах обоих полушарий на фоне выраженной |

||

данных по характеру (очаги ушиба, размозжения |

гидроцефалии |

с преимущественным расширением |

|

или внутричерепные гематомы) и локализации па- |

заднего рога левого бокового желудочка (порэнце- |

||

тологического процесса на томосцинтиграммах при |

фалия), небольшой очаг гиперперфузии располага- |

||

определенной вариабельности радиологической |

ется в левой гемисфере мозжечка. На серии томос- |

||

картины выявлются как очаги ишемии (гипоперфу- |

цинтиграмм в сагиттальной плоскости (рис. 15—4б) |

||

зии), так и гиперемии (гиперперфузии) мозговой |

уточняется локализация и распространенность оча- |

||

ткани. Повторные исследования отражают эволю- |

гов гипоперфузии с преимущественной заинтере- |

||

цию очага ишемии в зоне ушиба либо на отдале- |

сованностью затылочно-теменной области левого |

||

нии (от места приложения травмы). На рис. 15—3 |

полушария (стрелка). При вторичной реконструкции |

||

приведены данные О Ф Э К Т больного в остром пе- |

во фронтальной плоскости (рис. 15—4в), помимо |

||

риоде Ч М Т с очагом ушиба лобно-височной об- |

наличия очагов гипоперфузии в теменно-затылоч- |

||

ласти левого полушария: на 5—6—7 срезах визуа- |

ных отделах обоих полушарий с порэнцефаличес- |

||

лизируется очаг гипоперфузии в лобно-височных |

ким ходом в затылочной области левого полуша- |

||

отделах левого полушария (стрелка). |

рия, уточняется наличие и распространенность |

||

В отдаленном периоде Ч М Т патологическая кар- |

очага гипоперфузии в лобно-височно-базальных |

||

тина характеризуется дефицитом мозговой ткани, |

отделах левого |

полушария. |

|

наличием оболочечно-мозгового рубца, а также |

Подобное трехмерное представление нейроизоб- |

||

гидроцефалией, порэнцефалией и арахноидальны- |

ражений более полно отражает нарушения крово- |

||

Рис. 15— 3. Томосцинтиграммы в аксиальной плоскости больного в остром периоде черепно-мозговой травмы: очаги гипоперфузии в лобно-височно-базальных отделах левого полушария (стрелки).

443

Руководство по черепно мозговой травме

с н а б ж е н и я к о р ы , д е ф и ц и т ы м озговой тк а н и и деф ормацию желудочковой системы. Обнаружение выраженной гидроцефалии с очагами гипо- и гиперперфузии может обосновывать показания к ш унтирую щ им оп ерац и я м на ликворны х путях, а выявление в послеоперационном периоде улучшения кровоснабжения коры и других отде¬ лов мозга служит критерием для оценки эффек¬ тивности шунтирующей операции .

15.4.РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВОРНЫХ ПУТЕЙ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Данные радионуклидных исследований выявляют патологию ликворных путей головного и спинного мозга, которая характеризуется морфологическими и ликвородинамическими нарушениями. Морфо¬ логические изменения представлены различными формами гидроцефалии (наружной, внутренней, открытой и окклюзионной), порэнцефалией, врож¬ денными уродствами развития желудочковой сис¬ темы, арахноидальными (л и к в о р н ы м и ) кистами приобретенного и врожденного характера, «блоком» подоболочечного пространства головного или спинного мозга, а также базальными ликворреями (носовой, носо-глоточной и ушной). Ликвородинамические нарушения проявляются изменения-

ми циркуляции ликвора (бокового и центрального тока), его резорбции, а также развитием дополни¬ тельного оттока Ц С Ж за пределы ликворных пу¬ тей в виде базальных ликворрей, спинальных фис¬ тул или оттока его через арахноидальные окна в субдуральное пространство (1, 4, 9, 16, 19). Лик - ворные пространства спинного мозга, в частности,

конечная |

цистерна, увеличивая свой объем |

при |

|

п а то ло ги и |

в ы п о л н я ю т роль |

«резервных» |

про¬ |

странств. |

|

|

|

Д анны й радионуклидный метод основан на ре¬ |

|||

гистрации |

Р Ф П в ликворных |

путях головного и |

|

спинного мозга после эндолюмбального или вентрикулярного его введения и позволяет визуализи¬ ровать желудочковую систему головного мозга, цистерны и подоболочечное пространство голов¬ ного и спинного мозга. Выведение Р Ф П из организма складывается из двух процессов — абсорб¬ ции его из ликвора в кровь и почечной фильтрации. Препарат выводится с мочой в неизмененном виде и не абсорбируется тканью мозга или его оболоч¬ ками.

В качестве Р Ф П используют 9 9 т Тс-ДТП К, ко¬ торый вводится эндолюмбально или вентрикулярно в 1 мл раствора активностью 200 М Б к на 70 кг веса больного в возрасте 20—60 лет. Уровень облу¬ чения критического органа (оболочки спинного мозга) — 21,6 мЗв. На планарной гамма-камере с коллиматором высокой чувствительности проводит¬ ся полипозиционное исследование: 5 стандартных

444

позиций для головного мозга и 3 (место введения, грудной и ш ейный отделы) для спинного мозга. Время сбора информации для каждой позиции составляет 3—6 мин; временной интервал исследований 10 мин—1—3—6—24 часа после введения Р Ф П . Это позволяет проводить сравнительную характе¬ ристику радионуклидных признаков и разрабаты¬ вать радионуклидную семиотику гидроцефалий, кист и других морфологических изменений ликворных путей. Наряду с этим оцениваются и при¬ зн ак и , характеризующие ликвородинам ические нарушения: изменения циркуляции и резорбции ликвора, а также признаки дополнительного отто¬ ка ликвора за пределы ликворных путей в виде ликворрей и спинальных фистул.

Радионуклидное исследование представлено рядом методик, которые определяются, в основ¬ ном, способом введения Р Ф П :

Радионуклидная цистернография (РЦГ) — Р Ф П вводится эндолюмбально (пункция большой цис¬ терны в настоящее время не производится). Данное исследование проводится при черепно-мозговой травме, сосудистых и воспалительных процессах, а также при процессах опухолевого генеза. РЦГ выяв¬ ляет различные виды гидроцефалии, порэнцефалию, арахноидальные кисты и базальные ликворреи, а так¬ же нарушения ликвородинамики. Радионуклидная цистернография постоянно сочетается с миелогра- ф ией — радионуклидная цистерно-миелография (РЦМ Г) (11, 13, 15).

Радионуклидная миелография (РМГ) — Р Ф П также вводится эндолюмбально. Исследование производится для в ы я в л е н и я «блока» л и к в о р н ы х про¬ странств при спинальной и сочетанной травме, вос¬ палительных процессах, сирингомиелии, детском церебральном параличе, а также при опухолях по¬ звоночника и спинного мозга. Р Ц М Г дает инфор¬ мацию о поражении ликворных путей на краниовертебральном уровне и в области задней черепной ямки, отражает объем конечной цистерны спинного мозга (9, 12, 16, 17).

Радионуклидная плексография (РПГ) — вводятся два различных Р Ф П (99тТс-пертехнетат и 99т Тс-

Д ТП К ) через определенный промежуток времени. Данное исследование дает информацию об анато- мо-топографической характеристике сосудистых сплетений боковых, III и IV желудочков; позволя¬ ет косвенно судить о продукции ликвора.

Радионуклидные исследования при Ч М Т способ¬ ны диагностировать открытую гидроцефалию с ликворреей, когда ее источником является передний рог бокового желудочка; гидроцефалию с порэнцефалией или арахноидальной кистой; базальную ликворрею из цистерн основания (носовую, носо-глоточную или ушную); выявляют «блок» подоболочечного простран¬ ства головного мозга и ликвородинамические нару¬ шения; отражает состояние ликворных путей спин¬ ного мозга (13, 15, 19, 20, 21).

Радионуклидная диагностика в нейротравматологии

Радионуклидная семиотика при воспалительных процессах складывается из окклюзионной и внутрен¬ ней гидроцефалии, арахноидальных кист и базальных ликворрей, а также «блока» подоболочечного пространства головного и спинного мозга (10, 15).

Радионуклидный метод широко используется для оценки функционирования дренажных (шунтирую¬ щих) систем после операций вентрикулоатриостомии, вентрикулоперитонеостомии, вентрикулоцистерностомии и люмбоперитонеостомии (11, 15, 19).

Радиометрия тампонов для диагностики базаль ных ликворей. Дополнительным методом, уточняю¬ щим данные радионуклидного исследования пато¬ логии ликворных путей головного и спинного мозга, является радиометрия тампонов, помещенных в об¬ ласть предполагаемого истечения ликвора (14).

В норме у больных без ликвореи слизистые носа, рта и наружного слухового прохода могут накап¬ ливать Р Ф П с активностью, несколько превышаю¬ щей величину естественного радиоактивного фона. Если радиоактивность тампонов, удаленных из со¬ ответствующих полостей, через 2 часа после введе¬ ния Р Ф П превышает уровень фона в 2—3 раза, диаг¬ ностируют скрытую ликворею; при превышении в 4—7 раз говорят о явной ликворее; если радиоак¬ тивность тампонов в 8—10 раз превышает уровень фона — констатируют профузную ликворею. Эти данные позволяют судить о степени истечения ликвора за пределы ликворных путей. Сравнивая величи¬ ны активностей тампонов, удаленных из исследуемых полостей, можно предполагать преимущественно одноили двустороннее истечение ликвора.

Таким образом, радионуклидный метод выяв¬ ляет вид ликвореи (носовая, носо-глоточная или ушная), степень истечения ликвора (скрытая, яв¬ ная или профузная) и одноили двустороннее по¬ ражение костей основания черепа.

Недостатком метода радиометрии тампонов яв¬ ляется то, что он не дает представления о морфо¬ логических и ликвородинамических нарушениях. Поэтому его данные всегда должны сопоставлять¬ ся с данными РЦ М Г, что увеличивает надежность и информативность радионуклидных признаков базальных ликворей.

К ак уже отмечалось выше, при Ч М Т нередко развивается гидроцефалия. Основным ее радионуклидным признаком при Р Ц М Г является «заброс» Р Ф П в боковые желудочки головного мозга. На рис. 15—5 представлена радиологическая картина откры¬ той гидроцефалии с наличием порэнцефалии (стрел¬ ка) правого бокового желудочка при «полном блоке» субарахноидального пространства головного мозга (через 6 часов после введения Р Ф П ) . Через 24 часа после введения Р Ф П не регистрируется в парасинусных областях, что указывает на резкое сниже¬ ние резорбции ликвора. Радиологическая картина на 1 и 6 часов остается без изменений, что указы¬ вает на значительный стаз ликвора.

445

Руководство по черепно мозговой травме

Рис. 15— 5. Сцинтиграммы ликворных путей головного мозга. Радиоло-

гическая картина открытой внутренней гидроцефалии.

В различные сроки после Ч М Т могут вы¬ являться базальные ликворреи — истечение ликвора за пределы ликворных путей. Базальные ликвореи подразделяются по виду (но¬ совые, носоглоточные и ушные) и степени истечения ликвора (скрытая, явная и профузная). В.С. Снигирев (14) разработал исследо¬ вание базальных ликворей с 32Р и 99тТс-ДТПК;

введение радиом етрии там пон ов |

с 9 9 т Т с - |

Д Т П К позволило одновременно |

проводить |

Р Ц М Г и радиометрию тампонов. П ри скры¬ той носовой ликворее выявляется наличие Р Ф П за пределами ликворных путей, в т.ч. в области желудка.

П р и различн ы х ф орм ах ш унтирую щ их операций на ликворных путях (вентрикулоперитонеостомии, вентрикулоатриостомии и люмбоперитонеостомии) возникает необходи¬ мость проверки функционирования дренаж¬ ной системы. Радионуклидный метод иссле¬ дования позволяет уже на поликлиническом уровне обследования больного решать вопрос о состоянии дренажной системы (15, 18). На рис. 15—7 приведена радиологическая кар¬ тина нефункционирующего вентрикулоперитонеального шунта, установленного при от¬ крытой гидроцефалии: Р Ф П после введения в помпу располагается в центральном конце

д р е н а ж а и в ж е л у д о ч к о в о й с и с т е м е ( с т р е л -

Достаточно частым слагаемым в патологической

картине |

последствий черепно -мозговой травмы |

я в л я е т с я |

н а л и ч и е а р а х н о и д а л ь н ы х кист . |

Р Ц М Г выявляет кисты различной локализа¬ ции, их форму и размеры, а также степень

коммуникации с ликворными путями. П о - следнее является надежным критерием для

выбора характера хирургического лечения. На представленных сцинтиграммах (рис. 15—6) выявлено очаговое накопление Р Ф П в облас¬ ти боковой цистерны правого полуш ария (стрелка), которая сочетается с признаком базальной ликвореи (две стрелки). Визуали¬ зация кисты уже на 1 час исследования пос¬ ле введения Р Ф П указывает на хорошую ее коммуникацию с ликворными путями. Р Ф П не регистрируется в парасинусных областях. Следует особо отметить, что арахноидальная киста сочетается с базальной ликвореей на фоне снижения циркуляции ликвора по кон - векситальным и парасинусным областям субарахноидального пространства головного мозга. Отмеченная выше радиологическая картина определяла особенность шунтирую-

ка), в периферическом конце дренажной сис¬ темы и в брюшной полости Р Ф П не выявлен (две стрелки).

Радионуклидный метод исследования позволяет уточнять показания и вид шунтирующей опера-

„ |

Рис. 15—6. Сцинтиграммы ликворных путей головного мозга. Радиоло- |

щ е й о п е р а ц и и н а л и к в о р н ы х п у т я х — н а л о - |

гическая картина арахноидальной кисты боковой цистерны левого по- |

|

|

жения люмбоперитонеального анастомоза. |

лушария и назальной ликвореи. |

446

Радионуклидная диагностика в нейротравматологии

Рис. 15—7. Сцинтиграммы ликворных путей головного мозга. Радиологическая картина нефункционирую - щего вентрикулоперитонеального шунта.

ции на ликворных путях, оценивать их эффектив¬ |

9. Мерзляков А.А. Дифференцированное микрохи¬ |

|

ность и выявлять вторичные осложнения интра- и |

рургическое лечение болевых синдромов при травмати¬ |

|

экстракраниального характера. |

ческом поражении плечевого сплетения. Автореф. канд. |

|

дисс., М., 1995. |

|

|

|

|

|

|

10. Мухамеджанов Н .З. Риносинусогенные внутри¬ |

|

|

черепные осложнения. Автореф. докт. дисс., М., 1989. |

|

Литература |

11. Озерова В.И., Щ ербакова Е.Я. Рентгено-радио- |

|

|

логическая диагностика осложнений шунтирующих опе¬ |

|

1. Барон М.А., Майорова Н.А. Функциональная сте- |

раций при гидроцефалии у детей. Вестник рент.-радиол., |

|

реометрия мозговых оболочек. М., Медицина, 1982. |

1990, 5—6, с. 190—196. |

|

2. Гаспарян С.С., Щ ербакова Е.Я., Кулакова С.В. и |

12. Ражукас Р.К. Клиника, диагностика и лечение |

|

соавт. Синусосцинтиграфия головного мозга при ней- |

преганглионарных повреждений плечевого сплетения. |

|

рохирургической патологии. Ж . М едицинская радиол. |

Автореф. канд. дисс., М., 1985. |

|

и радиац. безопасность, 1996, 5, с. 27—31. |

13. Саади Ю .Э. Диагностика и лечение посттравма¬ |

|

3. Зубовский Г.А. Гамма-сцинтиграфия. М., Меди¬ |

тической гидроцефалии с использованием шунтирую¬ |

|

цина, 1978. |

щих систем. Автореф. канд. дисс., М., 1989. |

|

4. Ивакина Н .И . Интракраниальные кисты у детей и |

14. Снигирев В.С. Определение скрытой ликворреи |

|

их хирургическое лечение. Автореф. канд. дисс., М., 1987. |

с помощью 32Р. В сб.: Инструктивно-методические ука¬ |

|

5. Карнаухов В.В. Радиоизотопная гамма-энцефало¬ |

зания по радиоизотопной диагностике различных забо¬ |

|

графия в диагностике опухолей головного мозга. Авто- |

леваний. М., 1974, с. 90—93. |

|

реф . канд. дисс., М., 1975. |

15. Фрайжи А.М. Патология ликворных путей в нейро¬ |

|

6. Кротков Ф .Ф ., Петунина И.В. 99тТс-ГМ ПАО — |

хирургической клинике. Автореф. канд. дисс., Минск, 1990. |

|

диагностические возможности для оценки церебрального |

16. Шевелев И .Н . Клиника, диагностика и хирурги¬ |

|

кровоснабжения. Мед. радиол., 1989, 11, с. 29—35. |

ческое лечение травматических поражений плечевого |

|

7. Лясс Ф .М . Радионуклидная диагностика. М., Ме¬ |

сплетения. Автореф. докт. дисс., М., |

1990. |

дицина, 1983. |

17. Шевелев И .Н ., Тиссен Т.П., |

Щ ербакова Е.Я. и |

8. Лясс Ф.М ., Калантаров К.Д. и соавт. Радиоанато- |

соавт. Рентгенорадиологическая семиотика болевого син¬ |

|

мия мозговой перфузии при О Ф Э К Т с меченными 99тТс- |

дрома при травматическом поражении плечевого спле¬ |

|

аминами. Мед. радиол., 1989, 12, с. 3—7. |

тения. Ж. Вопр. нейрохир., 1996, 2, |

с. 25—28. |

447

Руководство по |

черепно мозговой |

травме |

|

18. Щ ербакова |

Е.Я. Радиологические признаки в |

22. Nedd K., Sfakianakis G., Ganz W . et al. 9 9 т Тс - Н М |

|

оценке функционирования шунтирующих систем и вы¬ |

PAO SPECT of the brain in rnild to rnoderate traumatic |

||

явлении вторичных осложнений. В кн.: Гидроцефалия. |

brain injury patients: cornpared with CT — a prospective |

||

Рига, 1987, с. 61—63. |

|

study. Brain injury, 1993, v. 7, pp. 469—479. |

|

19. Щ ербакова Е.Я., Науменко В.И., Лошаков В.А. и |

23. Oldendorf W .H ., Crandall P.H. Bilateral cerebral cir¬ |

||

соавт. Радионуклидная диагностика патологии ликвор- |

culation curves obtained by intravenous injection of radioi- |

||

ных систем при посттравматических состояниях. Ж . |

sotopes. J. Neurosurgery, 1961, v. 18, pp. 195—200. |

||

Вопр. нейрохир., 1987, 4, с. 35—39. |

|

24. Ter-Pogossian M .M . PET, SPECT and N M R I : corn- |

|

20. Щ ербакова |

Е.Я., Снигирев В.С. и соавт. Внут¬ |

pleting or complernentary disciplines? J. Nucl. Med., 1985, |

|

ренняя гидроцефалия и базальная ликворрея. Ж . Вопр. |

v. 26, pp. 1487—1498. |

||

нейрохир., 1993, 3, с. 18—23. |

|

|

|

21. Щ ербакова |

Е.Я., Снигирев В.С. и соавт. Радио¬ |

|

|

логическая диагностика базальных ликворрей различ¬ |

|

||

ного генеза. Ж. Вопр. нейрохир., 1994, |

4, с. 17—25. |

|

|

Позитронно эмиссионная томография при черепно мозговой травме

16

ПОЗИТРОННО ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ

ПРИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

В последние годы в клинической практике стал использоваться метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), особенно эффективный при диагностических затруднениях, обусловленных отсутствием корреляции между анатомическими нарушениями

иневрологической симптоматикой. Возможности

ПЭ Т позволяют одновременно получать данные о морфологии и функции головного мозга, в отличие от КТ и М РТ исследований, на основании которых можно судить лишь об анатомических нарушениях без оценки функционального состояния мозга как в целом, так и в отдельных его областях. Вместе с тем хорошо известно, что даже при отсутствии вы¬ раженный анатомических повреждений в мозге мо¬ гут наблюдаться значительные функциональные изменения. На сегодняшний день наилучшим об¬ разом функция мозга оценивается методом ПЭТ.

Убольных с Ч М Т оценка метаболизма глюкозы (уровня потребления глюкозы — УПГ) и мозгового кровотока (М К) методами П Э Т и О Ф Э К Т игра¬ ют важную роль для обнаружения ди сф ун кц и и мозга, в том числе, и в морфологически интактных областях, что обеспечивает объективные до¬ казательства неврологического дефицита. Таким образом, использование различных видов томогра¬ фических исследований головного мозга — струк¬ турных и функциональных, не подменяющих, а дополняющих друг друга, улучшает топическую и функциональную диагностику и патогенетически (на молекулярном уровне) обоснованную терапию неврологических, нейропсихологических и психи¬ атрических симптомов у больных с Ч М Т .

16 . 1 . МЕТОД ПОЗИТРОННО ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ

Суть метода П Э Т заключается в высокоэффектив¬ ном способе слежения за чрезвычайно малыми кон-

центрациями ультракороткоживущих радионуклидов (УКЖР), которыми помечены физиологически зна¬ чимые соединения, метаболизм которых исследует¬ ся. Метод позитронно-эмиссионной томографии ос¬ нован на использовании свойства неустойчивости ядер УКЖ Р, в которых количество протонов превы¬ шает количество нейтронов. П ри переходе ядра в устойчивое состояние оно излучает позитрон, сво¬ бодный пробег которого (около 1 мм) заканчивается столкновением с электроном и их аннигиляцией. Ан¬ нигиляция сопровождается выделением двух противо¬ положно направленных фотонов с энергией 511 кэВ, которые можно зарегистрировать с помощью систе¬ мы детекторов. Если два противоположно установ¬ ленных детектора одновременно зарегистрируют сиг¬ нал, можно утверждать, что точка аннигиляции находится на линии, соединяющей детекторы. Если расположить детекторы в виде кольца вокруг иссле¬ дуемого объекта, то можно зарегистрировать все акты аннигиляции в этой плоскости, а при присоедине¬ нии к системе электронно-вычислительного комплек¬ са, используя специальные программы реконструк¬ ции, можно получить изображение этого объекта.

Основным доводом в пользу применения УКЖР, а следовательно, в пользу применения ПЭТ, явилось то обстоятельство, что многие химические элемен¬ ты, имеющие позитрон-излучающие УКЖ Р, такие как 11C, 13N, 15O и 18F, принимают самое активное участие в большинстве биологических процессов че¬ ловеческого организма. Радиофармпрепарат (РФП), меченный позитрон-излучающим радионуклидом, выбранным из ряда «физиологичных» УКЖ Р, может быть метаболическим субстратом или одной из жиз¬ ненно важных в биологическом отношении молекул. Кроме того, их применение позволяет минимизиро¬ вать время исследования и радиационную нагрузку на больного, т.к. хотя и вводится относительно боль¬ шая активность, она практически полностью распа¬ дается уже во время исследования. Таким образом

449

Руководство по черепно мозговой травме

«кпд» введенной активности максимален, а суммарная доза минимизирована.

Эта технология при использовании соответствующих Р Ф П и моделей, описывающих распределение и метаболизм препарата в тканях, кровяном русле и межтканевом пространстве, позволяет неинвазивно и количественно картировать М К , УПГ, У П К (уровень потребления кислорода), скорость синтеза белка, О К М (объем крови в мозге), Ф И К (фракция извлечения кислорода), нейрорецепторные и нейротрансмиттерные системы. Однако П Э Т имеет относительно низкое пространственное раз¬ решение и дает ограниченную анатомическую ин¬ формацию , т.к. визуализация мозговых структур зависит от их функционального состояния, следо¬ вательно, этот метод необходимо комбинировать с другими, даю щ ими более точную анатомичес¬ кую информацию, такими как КТ или МРТ.

Больш инство У К Ж Р имеют период полураспада от 2 до 110 минут и, следовательно, не могут транспортироваться на сколько-нибудь значитель¬ ное расстояние. Поэтому для такого рода радионуклидной диагностики создаются ком плексы ,

включающие |

циклотрон и |

технологические |

ли¬ |

н ии по получению У К Ж Р, |

радиохимическую |

ла¬ |

|

бораторию по |

производству |

Р Ф П на их основе и |

|

ПЭ Т камеру.

При исследовании больных с Ч М Т чаще всего определяют два физиологических параметра: УПГ (мг на 100 г мозгового вещества в минуту) и МК (мл на 100 г мозгового вещества в минуту). Глю¬ коза является о д н и м из основны х и с то ч н и к о в энергии для жизнедеятельности клеток мозга, по¬ этому измерение локального УПГ имеет очень важ¬ ное значение как для понимания метаболических механизмов в нормальном и патологическом мозге, так и для оценки состояния мозговой ткани. Для этих измерений была разработана математичес¬ кая модель [22], которая описывает процесс по¬ требления глюкозы клетками мозга и позволяет

оценить скорость этого процесса на основании наблюдения за концентрацией 18F (период полу¬

распада 110 мин), которым помечен аналог глю¬

козы — ^ - д е о к с и г л ю к о з а , после ее внутривен¬ ного введения, а на основе этой модели создана компьютерная программа для получения изобра¬ жений и количественных значений УПГ.

Для исследования М К чаще всего используют воду, меченную 15O с периодом полураспада 2 м и н , которая является свободнодиф ф ундирую - щ им индикатором, ее распределение в организме отражает реальный М К . Для количественной оцен¬ к и м о з г о в о г о к р о в о т о к а и с п о л ь з у е т с я т . н . «ауторадиографический» метод определения уров¬ ня кровотока на основании измерения концент¬ рации Р Ф П в клетках мозга и содержании радио¬ активности в артериальной крови [13, 14].

16.2. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЭТ ДИАГНОСТИКИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Количество работ по исследованиям больных с Ч М Т методом П Э Т ограничено, и в каждой из них опи¬ сано небольшое количество случаев, в пределах 10— 15, иногда меньше, что обычно для этого метода.

При исследовании УПГ на ПЭТ нельзя отдиффе¬ ренцировать структурные изменения от паренхима¬ тозной дисфункции, т.к. то и другое проявляется в виде снижения метаболизма [16]. Выявленные при ПЭТ изменения при очаговых и диффузных повреж¬ дениях мозга зачастую могут распространяться за пределы структурных аномалий по данным КТ или МРТ, а также иногда обнаруживаются раньше мор¬ фологических уклонений или при их отсутствии [4, 5, 25, 29]. КТ не определяет изменения, вызванные диффузным снижением М К , изменения соотноше¬ ний МК в лобных и затылочных долях (в норме лоб¬ ные доли имеют равный или более высокий М К , чем затылочные), асимметрию артериальной перфу¬ зии по полушариям. Только по данным КТ не всегда возможно оценить степень повреждения базальных ганглиев и ножек мозга. Области изменения плотно¬ сти, видимые на КТ, у большинства больных имеют меньшую площадь, чем соответствующие им зоны снижения МК или УПГ. Это связано с тем, что по¬ вреждение мозговой ткани может быть окружено зоной отека со сниженным М К , который достато¬ чен, чтобы поддерживать жизнеспособность тканей, но недостаточен для нормальной деятельности мозга.

Несомненно, глубокие функциональные и структурные нарушения, вызванные ДАП, приводят к более выраженному диффузному повреждению мозга [20]. Имеются нейропатологические доказательства деге¬ нерации таламических ядер у больных с тяжелым ДАП [3, 27]. Функциональная зависимость от множества кортикальных и субкортикальных связей позволяет рассматривать величины МК в таламусах как потен¬ циальный показатель степени тяжести диффузного мозгового повреждения при ЧМТ. Корреляции, уста¬ новленные между тяжестью нейропсихических рас¬ стройств и таламической гипоперфузией, подтверж¬ дают, что тяжесть ДАП можно связать с нейропсихологическим дефицитом [17]. Диффузное аксональное повреждение может вести к обширному кортикаль¬ ному гипометаболизму, и авторы отмечают частое вовлечение зрительной коры, в норме одного из наи¬ более метаболически активных участков мозга [4].

Многие авторы [8, 12, 18] отмечают, что супратенториальные повреждения относительно часто вызывают и м озж ечковы й гипометаболизм как ипси-, так и контрлатерально. Перекрестный моз¬ жечковый диашиз — снижение МК в противопо¬ ложном полушарии мозжечка, описанный впервые при нарушениях мозгового кровообращения [6] и

450

Позитронно эмиссионная томография при черепно мозговой травме

при опухолях [7] и связаннный с транснейрональной функциональной депрессией и поражением нисходящих волокон корково-мосто-мозжечково- го пути, выявлен и при Ч М Т. По данным E. Levy et al [18] этот признак указывает на неблагоприятный прогноз по отношению к полному восстановлению моторных функций. Вместе с тем выра¬ женная неврологическая симптоматика основного повреждения маскирует возмож ные умеренные клинические проявления этого феномена.

Отмечаются корреляции между степенью тяжести травмы, шкалой комы Глазго и степенью протяженности мозгового гипометаболизма [4]. Сни- ж ен н ы й локальный и региональный УП Г имеет тенденцию к восстановлению по мере клиничес¬ кого улучшения [4, 8]. Кортикальный гипометаболизм, вызванный диффузным аксональным по¬ вреждением, имел тенденцию к восстановлению в течение трех недель при серийных исследованиях больн ы х с р егр ессо м н е в р о л о г и ч е с к о й симп¬ томатики и оставался неизменным при тяжелых повреждениях у больных с сохраняющимся невро¬ логическим дефицитом [8]. Ушибы мозга, внутри¬ черепные гематомы и энцефаломаляция, как их исход, проявляются одинаковым глубоким сни¬ жением метаболизма, подтверждая локализацию и протяженность анатомических повреждений, от¬ меченных на КТ или М РТ [4, 16]. Однако субдуральные и эпидуральные гематомы могут быть при¬ чиной распространенного гипометаболизма, час¬ то захватывающего не только прилежащие участки коры, но и противоположное полушарие, выгля¬ дящее анатомически интактным [8]. У двух обсле¬ дованных больных с субарахноидальным крово¬ излиянием [8] изменений УПГ отмечено не было.

При сочетанном исследовании МК и УПГ у трех больных с ушибами мозга в острой стадии T. Langfitt et al [16] выявили снижение метаболизма, во всех трех случаях превосходящее по протяженности изме¬ нения, определяемые на КТ и МРТ; у всех трех боль¬ ных были вовлечены передние отделы височной доли, тогда как значения МК были ближе к нормальным иногда даже в зонах структурных повреждений.

Другим важным вопросом исследований являет¬ ся выявление соотнош ений между клинической симптоматикой у больных с последствиями Ч М Т и функциональным статусом мозга. Остаточные явле¬ ния после тяжелой Ч М Т являются сложной комби¬ нацией ментальных, поведенческих, аффективных, неврологических симптомов. Информация о корре¬ ляции изменения мозговой функции, выявляемой при ПЭТ, и нейропсихологическими расстройства¬ ми у больных с последствиями Ч М Т ограничена.

R. Ruff et al [25] обследовали 9 больных, перенесших легкую травму головного мозга и предъяв¬ ляющих разнообразные жалобы и имеющих раз¬ л и ч н ы е н е й р о п с и х о л о ги ч е с к и е с и м п т о м ы п р и отсутствии или минимальных структурных повреж¬ дениях. У всех этих больных клиническая симпто-

матика подтверждалась выявленными на П Э Т сни¬ ж ениям и уровней М К , вовлекающими в основ¬ ном лобные и передне-височные области.

M. Humayun et al [10] описывают данные П Э Т исследований трех больных, перенесших закры¬ тую травму мозга средней степени тяжести и стра¬ дающих нарушением внимания и краткосрочной п а м я т и , п о д т в е р ж д е н н ы е с о о т в е т с т в у ю щ и м и н е й р о п с и х о л о ги ч е с к и м и тестами. Д а н н ы е К Т, М РТ, ЭЭГ у всех были в пределах нормы, тогда как при исследовании метаболизма выявлялось значительное снижение УП Г в средних и задневисочных, задне-лобных отделах коры и хвоста¬ тых ядрах и заметное повышение УП Г в передних височных и передних лобных областях коры.

N. Rao et al [23] исследовали МК у 5 больных с последствиями тяжелой Ч М Т, сопровождавшей¬ ся комой длительностью не менее 24 ч. Авторы показали, что данные П ЭТ, а не КТ, с большей достоверностью коррелировали с нейропсихологическими и речевыми тестами в оценке локали¬ зации и протяженности мозговой дисфункции.

В работе G. Worley et al [30] показано, что дан¬ ные П ЭТ, проведенной во время реабилитации у детей после тяжелой Ч М Т, коррелировали с ис¬ ходом, однако в этих случаях П Э Т не имела пре¬ имущества в предсказании исхода по сравнению с КТ или М РТ. Однако результаты П Э Т в течение первых 12 недель коррелировали с исходом: при наличии регионального гипометаболизма разви¬

валась региональная |

атрофия мозга, а нормаль¬ |

|

н ы й реги он альн ы й |

метаболизм |

соответствовал |

дальнейшему неврологическому |

выздоровлению. |

|

Заслуживают вн и м ан и я данны е, полученные E. Levy et al [18], проводивших дифференциальный диагноз вегетативного состояния и синдрома изо¬ ляции (loked-in), которые имеют поверхностное сходство у больных после тяжелой ЧМ Т. Они виде¬ ли снижение УП Г в среднем в три раза в коре, базальных ядрах и мозжечке у больных в вегетатив¬ ном состоянии, тогда как у больных с синдромом изоляции это снижение составляло 25%. МК был снижен в среднем на 50% у больных в вегетативном состоянии, а у больных с синдромом изоляции оставался в пределах нормы. Таким образом, П ЭТ позволил получить объективные доказательства раз¬ личного функционального состояния мозга у этих больных, что повлияло на тактику лечения и дало возможность при усиленных занятиях с больными с синдромом изоляции добиться возможности об¬ щения с ними путем различных символов и знаков. Аналогичные данные приводят G. Worley et al [30].

Вообще надо заметить, что подобные сопос¬ тавления носят предварительный характер, т.к. проводились на небольших, неоднородных груп¬ пах больных с использованием различных методо¬ логических подходов. Они подтверждают важность локализации повреждения мозга в формировании посттравматических поведенческих расстройств и

451

Рис. 16— 1. П Э Т изображение нормальной картины МК при выполнении теста на слуховое внимание. В качестве примера представлены шесть аксиальных срезов.

Рис. 16— 2. П Э Т исследования О ЧМ Т: 1, 4

— множественные двухсторонние зоны снижения М К , соответствующие контузионным очагам у разных больных; 2 — субдуральная гигрома (стрелка) со снижением МК в зоне под гигромой; 3 — контузионны й очаг в основании левой височной доли, перекрест¬ ны й мозжечковый диаш из (стрелка).

Рис. 16— 3. Поражение подкорковых структур у больных в разные сроки после Ч М Т: 1—2 — исследование УП Г у больной с уши¬ бом мозга средней степени тяжести; 3 —

диффузное |

снижение |

У П Г лобных долей, |

с н и ж ен и е |

У П Г (26%) |

в правом таламусе |

(стрелка); 4 — снижение МК в лобной доле слева, левых таламусе (21%) и головке хвос¬ татого ядра (26%) (стрелки).