Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Рентгенологические методы диагностики черепно мозговой травмы

|

При менее массивных очагах размоз- |

|

|

жения и внутримозговых гематомах лоб¬ |

|

|

ных долей повреждение мозга распро¬ |

|

|

страняется на кору и подкорковое белое |

|

|

вещество на глубину не более 2—3 см и |

|

|

может сочетаться с разрывом мягких |

|

|

мозговых оболочек (на что указывают |

|

|

признаки оболочечных плоскостных кро¬ |

|

|

воизлияний над очагом размозжения). |

|

|

Перифокальный отек обычно в пер¬ |

|

|

вые сутки превращается в долевой, а |

|

|

также может распространяться на обе |

|

|

лобные доли, что сопровождается уве¬ |

|

|

личением объемного эффекта и разви¬ |

|

|

тием дислокационного К Т-синдрома |

|

|

средней степени выраженности . Его |

|

|

особенностью. является смещение кза¬ |

|

|

ди суженных передних рогов желудоч¬ |

|

|

ков, смещение срединных структур, не |

|

|

превышающее в области прозрачной |

|

|

перегородки 5, иногда — 7 мм, умерен¬ |

|

|

ная или выраженная деформация цис¬ |

|

|

терн основания мозга |

|

|

П ри КТ на 3—4 сут после Ч М Т от¬ |

|

|

мечается стабилизация или увеличение |

|

|

отека мозга с тенденцией к распростра¬ |

|

|

нению на мозговое вещество височных |

|

|

и теменных долей с нарастанием объ¬ |

|

|

емного эффекта (дальнейшее сужение |

|

|

просвета желудочковой системы и по- |

|

|

доболочечных пространств, увеличение |

|

|

смещения |

срединных структур). |

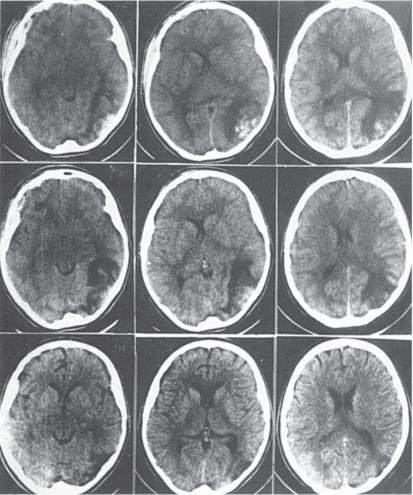

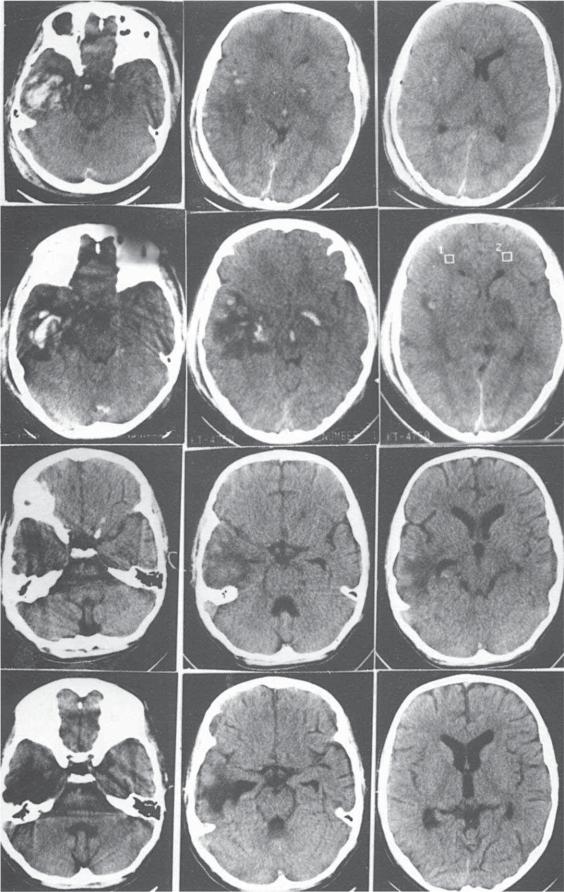

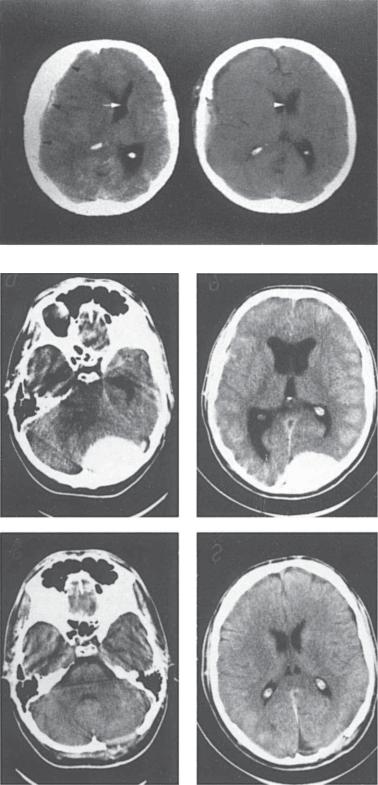

Рис. 19— 5. Ушиб головного мозга средней степени (геморрагический ушиб). |

Динамика очага размозжения харак- |

|

К Т динамика: Верхний ряд: при поступлении. В височной и теменной долях |

теризуется |

постепенным уменьшением |

слева кортикально-субкортикально некомпактно расположены участки гемор- |

|

, |

рагического пропитывания, окруженные перифокальным отеком с умеренным |

е г о о б ъ е м а |

н а ф о н е с л и я н и я о т д е л ь н ы х |

объемным эффектом . С редний ряд: 9 сутки после Ч М Т . Снижение плотности |

участков и превращения их в результа- |

|

очагов геморрагии, больше в глубинных отделах. Сохраняется перифокальный |

те некроза лежащей между кровоизлия - |

|

отек. Нижний ряд: спустя 1 месяц после Ч М Т . В зоне геморрагического ушиба |

ниями неповрежденной мозговой тка - |

|

определяются умеренные очаговые изменения (гиподенсивный участок). П ри - |

_ |

|

знаки диффузного атрофического.процесса. |

н и в б о л е е г о м о г е н н у ю м а с с у , к о т о р а я |

|

|

|

|

сочной извилины и ствола на уровне тенториального отверстия (рис. 19—6).

При двустороннем отеке лобных долей наблюда¬ ется заполнение хиазмальных цистерн смещенными задними отделами прямых извилин, в результате чего они первыми перестают визуализироваться. Диф¬ фузный отек мозга, распространяющийся на оба полушария, вызывает сдавление обоих желудочков и — при полном истощении резервных подоболочечных пространств — осложняется аксиальным вклинением ствола мозга на уровне тенториального и/или большого затылочного отверстий. Сочета¬ ние полушарного и генерализованного отека при¬ водит к различным комбинациям бокового и акси¬ ального вклинения с нарастанием деформации и сужения цистерн основания вплоть до полного их исчезновения.

через две нед после Ч М Т могла уже не визуализироваться. Несмотря на это, объемный эффект очага размозжения сохраняется

или очень медленно регрессирует, указывая на су¬ ществование в этом очаге не рассосавшейся разможенной ткани и сгустков крови, ставших к этому времени изоплотными по отношению к окружаю¬ щему отечному мозгу. Рассасывание патологичес¬ кого субстрата отмечается позднее — к 30—40 сут, о чем свидетельствовует исчезновение объемного эффекта и отечной реакции мозга (рис. 19—7).

Наблюдение за инволю цией внутримозговых гематом показывает снижение коэффициента аб¬ сорбции кровоизлияния до 40—50 Н и уменьше¬ ние объема кровоизлияния на 15—20 сут после ЧМ Т. По мере рассасывания крупноочаговой гемор¬ рагии объемное воздействие гематомы на желудоч¬ ковую систему и подоболочечные пространства уменьшается. К моменту исчезновения визуализа-

479

Руководство по черепно мозговой травме

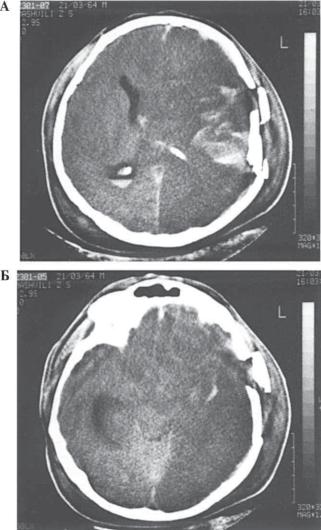

Рис. 19—6. Ушиб головного мозга тяжелой степени. КТ спус¬ тя 6 ч после Ч М Т: Обширный очаг размозжения в левой ви¬ сочной доле, кровь в желудочковой системе, вдавленный многооскольчатый перелом височной и теменной костей слева; ушиб и отек мягких тканей в месте приложения травмирующего агента. Д иф ф узны й отек головного мозга, преимущественно лево¬ го полушария с грубой деформацией охватывающей цистерны

(А) , сдавлением гомолатерального бокового желудочка и сме¬ щением срединных структур вправо на 23 мм (Б) .

ции внутримозговой гематомы положение и кон¬ туры д е ф о р м и р о в а н н о й желудочковой системы приходят к норме. Полное рассасывание гематом происходит через 1—2 мес. П ри этом проявлялся своеобразный феномен неуклонного уменьшения гиподенсивной зоны отека и четкого очерчивания

площади дефекта мозговой ткани [12, 13]. |

|

|

П ри |

КТ-исследованиях через 1,5—3 мес |

после |

Ч М Т в |

очаге размозжения обнаруживаются |

оста¬ |

точные явления в виде зоны пониженной плотности корково-подкорковой локализации. Границы гиподенсивной зоны нечеткие и постепенно перехо¬ дят в окружающую нормальную мозговую ткань (рис. 19—8). Объемный эффект отсутствует, как и деформация желудочковой системы и подоболочечных пространств. В эти сроки обычно еще нет сра-

щения мозгового вещества с оболочками и эпендимарной выстилкой желудочков. В одних случаях ука¬ занные КТ-изменения длительно сохраняются, в других — постепенно трансформируются в зоны не¬ равномерного сниж ения плотности, в проекции которых начинают визуализироваться кольцевые или удлиненные структуры слабо повышенной плотнос¬ ти; образуются мелкие одиночные или множествен¬ ные кисты. Появляются первые признаки сращения с оболочками мозга в виде умеренной деформации подоболочечных пространств и прилежащих мозго¬ вых структур. На таком очаговом фоне улавливает¬ ся тенденция к развитию диффузной атрофии моз¬ га; она тем отчетливей, чем выраженней очаговые посттравматические изменения. Нередко очень бы¬ стро, особенно у оперированных больных форми¬ руются обширные дефекты мозговой ткани.

Очаговые посттравматические изменения сред¬ ней степени на КТ проявляются понижением плот¬ ности в базальных отделах лобной доли. Обычно отмечается также сращение коры с оболочками го¬ ловного мозга, а при наличии костного дефекта — и с мягкими тканями. Очаговые изменения средней степени нередко сопровождаются развитием умерен¬ ного диффузного атрофического процесса [26].

Очаговые посттравматические К Т - и зм ен ен и я тяжелой степени при повреждениях лобных долей в одних случаях представляют кистозные внутримозговые полости с четкими округлыми краями; плотность их содержимого соответствовует плотнос¬ ти Ц СЖ . Полости нередко сообщались с желудоч¬ ковой системой и/или субарахноидальным простран¬ ством. В других случаях очаговые КТ-изменения тяжелой степени проявляются обш ирными зона¬ ми пониженной плотности без четких границ, в проекции которых на ф оне грубой тяжистости, определяются кольцеобразные и вытянутые тени повышенной плотности, что отражало наличе гру¬ бых рубцово-спаечных и атрофических процессов. П ри очаговых изменениях тяжелой степени обыч¬ но выявляется выраженное расширение желудоч¬ ковой системы, преобладавшее в месте связи с порэнцефалической кистой — зоне рубцово-спаечных или кистозно-спаечных процессов. П орэнцефалические кисты сообщались с передним рогом и/или телом бокового желудочка, вовлекая в патологи¬ ческий процесс головку хвостатого ядра, зритель¬ ный бугор, внутреннюю и наружную капсулы.

П ри очагах размозжения и внутримозговых ге¬ матомах височной доли по данным КТ в динамике часто быстро развивается перифокальный отек со склонностью к полушарному распространению, что приводит к значительному смещению срединных структур, к дислокационной гидроцефалии и, в конечном итоге, к вклинению гиппокампа в охва¬ тывающую цистерну с ее тампонированием и ущем¬ лением ствола в тенториальном отверстии. П ри КТ в этих случаях часто отмечается появление повтор-

480

Рентгенологические методы диагностики черепно мозговой травмы

ных кровоизлияний и их слияние между собой; количество и суммарная площадь геморрагии увеличивается. Вследствие некроза отделенные друг от друга участки мозговой ткани пропитываются

кровью, очаги размозжения становятся более гомогенными и объем их возрастает. На этом фоне возникают повторные кровоизлияния на отдалении — как в очагах повреждений, так и в практи-

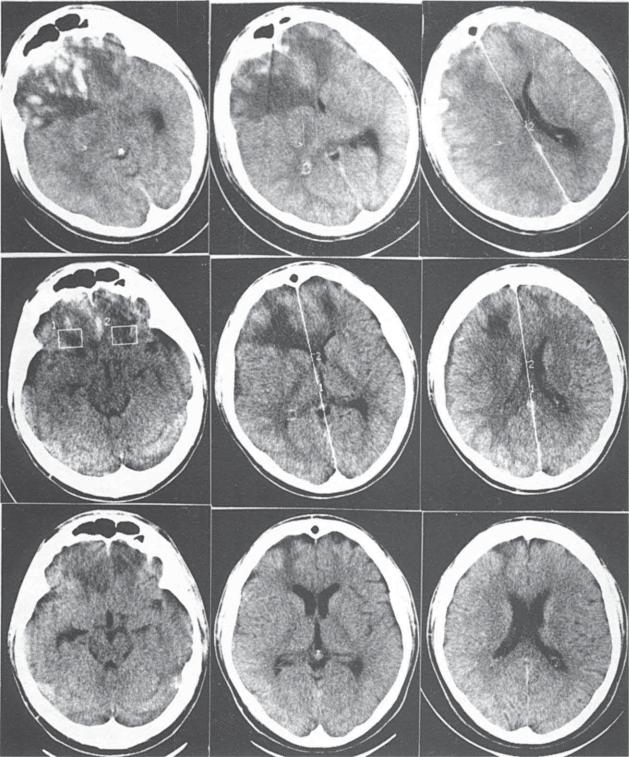

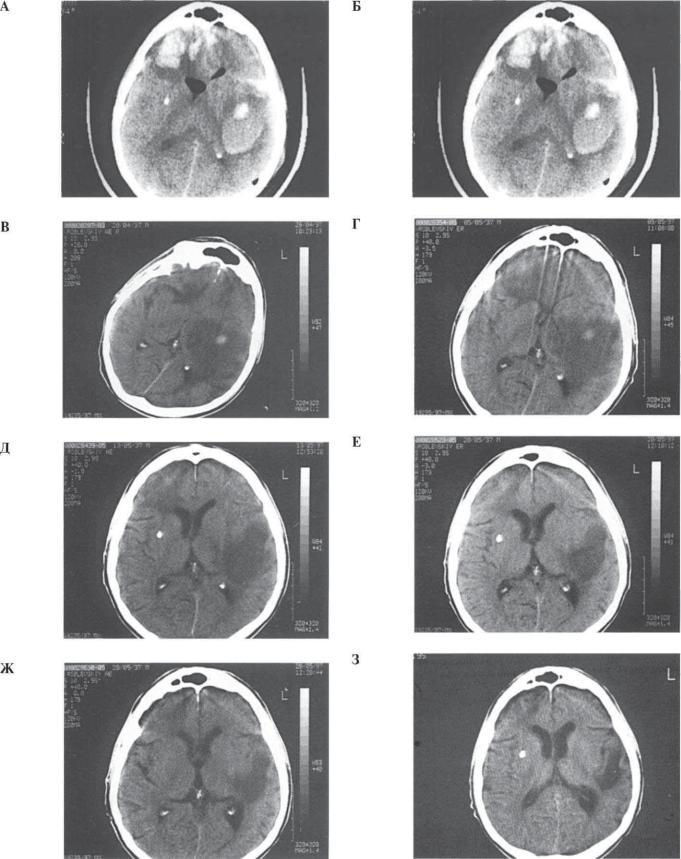

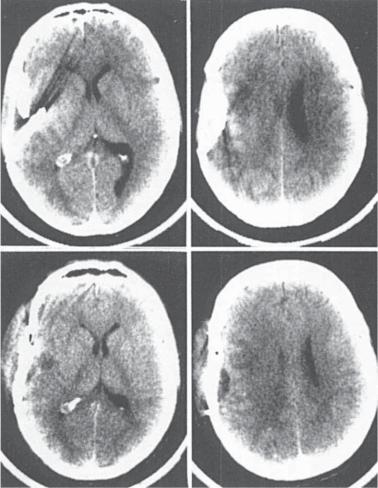

Рис. 19—7. Тяжелая черепно-мозговая травма с очагами размозжения в базальных отделах лобных долей, больше справа. КТ динамика: Верхний ряд: при поступлении. Множественные участки геморрагического пропитывания, окруженные выраженным перифокальным отеком, переходящим в долевой и достигающим боковые желудочки. Смещение срединных структур влево на 7 мм. П ризнаки дислокационной гидроцефалии. С редний ряд: спустя 14 суток после Ч М Т . Патологическая зона стала более гомогенной, долевой отек уменьшился, расправилась охватывающая цистерна. Нижний ряд: спустя 28 суток после Ч М Т . Полная редислокация желудочковой системы. Гиподенсивные участки на месте бывшего очага размозжения.

481

Руководство по черепно мозговой травме

А

Рис. 19—8. КТ динамика очага размозжения лобной доли слева и пневмоцефалии с переходом в очаговые изменения средней степени. А — вторые сутки после Ч М Т . Б — через 7 сут. В — через 2,5 месяца после Ч М Т .

чески неизмененной мозговой ткани. По данным КТ через 1—2 мес завершаются процессы рассасы¬ вания некротизированной ткан и и изливш ейся крови в височной доле.

После хирургических вмешательств с удалени¬ ем травматического субстрата на КТ через 1—1,5 мес определяются значительные дефекты мозговой ткани, заполненные Ц С Ж и нередко связанные с желудочковой системой.

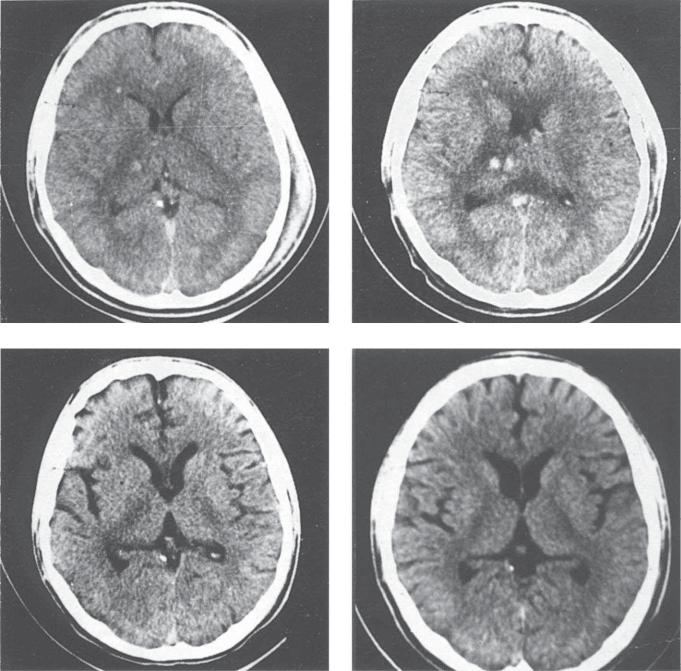

При консервативном лечении на месте внутримозговой гематомы или очага размозжения височ¬ ной доли по мере рассасывания начинает опреде¬ ляться полость с четкими краями с содержимым вначале слегка пониж енной плотности, затем к исходу второго месяца приближающиеся к плот¬ ности Ц С Ж (рис. 19—9).

При сочетании внутримозговых гематом и оча¬ гов размозжения (при консервативном лечении) в процессе их инволюции формируются кистозные полости и рубцовоспаечные уплотнения. Парал¬ лельно с этим в сроки 1—2 мес на КТ нередко про¬ является и диффузная атрофия мозговой ткани (рис.

19—10).

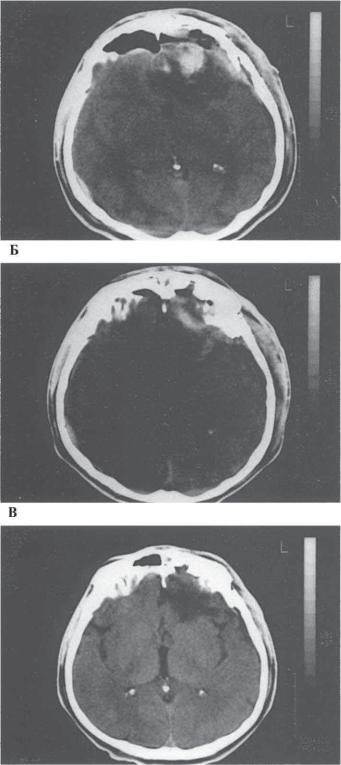

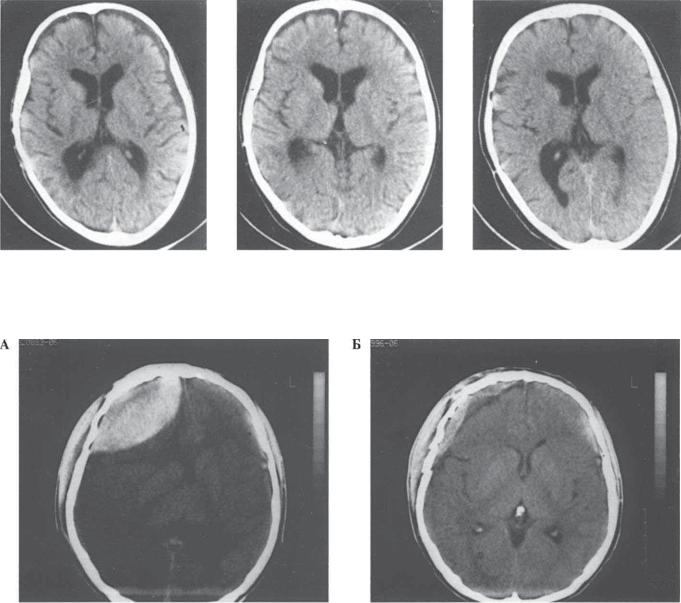

Диффузное аксональное повреждение головного мозга. Повторные КТ исследования, проведенные у больных с ДАП, выявили довольно характерную динамику КТ данных. Спустя 2—4 нед после травмы явления отека и набухания мозга регрессируют, мелкоочаговые геморрагии либо не визуализиру¬ ются, либо становятся гиподенсивными. Вместе с тем начинают отчетливо вырисовываться базальные цистерны и конвекситальные субарахноидальные щели на фоне более или менее выраженной тенденции к расширению желудочковой системы [21]. Вентрикуломегалия и другие признаки диф¬ фузного атрофического процесса часто в дальней¬ шем нарастают (рис. 19—11).

Н ами выявлен один из характерных КТ-призна- ков ДАП, чаще встречающийся через 1—3 мес после травмы, а иногда и гораздо раньше — скопление ликвора в лобных областях и в передних отделах межполушарной щели на фоне диффузного атрофического процесса (рис. 19—12). По-видимому, преобладание атрофии в передних отделах мозга и обусловливает скопление здесь Ц С Ж . Этот фено¬ мен показателен еще и тем, что в случаях, когда клинически в динамике отмечается регресс грубых неврологических и психических выпадений и улуч¬ шение общего состояния больных, на КТ наблюда¬ ется уменьшение или полное исчезновение скопле¬ ния жидкости в лобных областях и передних отделах межполушарной щели (рис. 19—12). Это согласу¬ ется с представлениями о возможности регенера¬ ции ранее поврежденных аксонов с восстановле¬ нием их функции, что более характерно для детей

илиц молодого возраста.

Вотдаленном периоде (6 мес — 4 года после ЧМТ) КТ отражает динамику либо стабилизацию процес¬ сов после ДАП — дегенеративно-деструктивных (что выражается в уменьшении объема мозга, рас¬ ширении желудочковой системы и субарахноидальных пространств, скоплении Ц С Ж над лобными

482

Рентгенологические методы диагностики черепно мозговой травмы

Рис. 19— 9. КТ динамика разрешения очага размозжения в височной доле справа и мелкоочаговых геморрагий с исходом в кистозную полость и умеренную диффузную атрофию. Первый ряд (верхний): первые сутки после Ч М Т . Второй ряд: пятые сутки.

Третий ряд: двадцатые сутки. Четвертый (нижний) ряд: 2 месяца после Ч М Т .

483

Руководство по черепно мозговой травме

Рис. 19—10. КТ динамика при тяжелой черепно-мозговой травме с внутримозговой гематомой левой височной доли и очагом

размозжения правой лобной доли с исходом первой |

в кистозную полость, а второго в рубцово-атрофический процесс. А — |

3 сутки после Ч М Т . Б — 7 сутки. В — 14 сутки. Г — |

21 сутки. Д — 29 сутки. Е — 36 сутки. Ж — 44 сутки. 3 — 78 сутки после |

черепно-мозговой травмы |

|

484

Рентгенологические методы диагностики черепно мозговой травмы

А |

Б |

В |

Г |

Рис. 19— 11. Диффузное аксональное повреждение головного мозга. А — 1 сутки после Ч М Т — мелкоочаговые геморрагии в мозолистом. теле, семиовальном центре, субэпендимарно. Б — 7 сутки. Увеличение размеров и плотности мелкоочаговых геморрагий. В — 25 сутки. Рассасывание кровоизлияний, расправление желудочковой системы и субарахноидальных пространств с признаками атрофии мозга. Г — через 2 месяца после Ч М Т . Умеренная диффузная атрофия мозга.

долями, в передних отделах межполушарной щели и др) и репаративно-регенеративных (что выражается в увеличении объема мозга, вытеснении избыточной жидкости из субарахноидальных про¬ странств и т.д).

Оболочечные гематомы. П р и эпидуральных и субдуральных гематомах на КТ преобладают при¬ знаки уменьшения внутричерепных резервных про¬ странств — сужение желудочковой системы, сдавление конвекситальных субарахноидальных щелей, умеренная или выраженная деформация хиазмаль-

ной и охватывающей цистерн (рис. 19—13). Зна¬ чительное смещение срединных структур сопровож¬ дается развитием дислокационной гидроцефалии, сочетающейся с компрессией субарахноидальных пространств (рис. 19—14). П ри локализации гема¬ томы в области задней черепной ямки развивается острая окклюзионная гидроцефалия (рис. 19—15).

П ри сдавлении головного мозга вследствие вдав¬ ленных переломов внутричерепная ситуация во многом зависит от выраженности повреждения мозгового вещества, наличия или отсутствия гема-

485

Руководство |

по |

черепно мозговой травме |

А |

Б |

В |

Рис. 19— 12. Диффузное аксональное повреждение головного мозга у 10-летней девочки. А — КТ спустя месяц после Ч М Т . Выраженная атрофия мозга со скоплением Ц С Ж преимущественно в передних отделах полушарий. Б — КТ спустя 6 мес после Ч М Т . Уменьшение субдурального скопления Ц С Ж . В — КТ через 1 год после Ч М Т . Мозг расправился, субдуральное скопление жидкости исчезло; значительное клиническое улучшение.

Рис. 19— 13. Острая эпидуральная гематома в правой лобной области. КТ динамика: А — до операции. Линзообразная гиперденсивная зона с четкими контурами. Дислокация и сдавление гомолатерального бокового желудочка, смещение передних отделов серповидного отростка, срединных структур влево. П ризнаки дислокационной гидроцефалии с расширением заднего рога контр¬ латерального бокового желудочка. Отек мозга. Б — через неделю после экстренной операции — костнопластической трепанации и удаления гематомы. В месте расположения удаленной гематомы небольшое количество кровяных свертков. Редислокация срединных структур, нормализация размеров контрлатерального переднего рога бокового желудочка. Регресс отека мозга с визуализацией ранее отсутствующих субарахноидальных щелей.

томы. П ри сопутствующих вдавленному перелому |

мозжения (объемный эффект отечной ткани в этих |

ушибах легкой или средней степени желудочки |

наблюдениях сохраняется до 2—3 нед). |

мозга мало изменяют свои размеры, форму, поло¬ |

П р и катамнестических К Т-исследованиях (в |

жение (рис. 19—16). |

сроки до 2 лет после удаления оболочечных гема¬ |

После удаления оболочечных гематом отмеча¬ |

том) часто обнаруживаются очаговые и диффузные |

ется нормализация положения и размеров желу¬ |

посттравматические изм енения мозговой ткани, |

дочковой системы, цистерн основания мозга и суб- |

желудочковой системы и подоболочечных про¬ |

арахноидальных щелей (рис. 19—13, 19—14, 19—15). |

странств легкой и средней степени. Посттравмати¬ |

В течение недели после операции исчезают высо¬ |

ческие изменения легкой степени характеризуют¬ |

коплотные изменения в сопутствующих очагах раз- |

ся относительно небольшими по величине очагами |

486

Рентгенологические методы диагностики черепно мозговой травмы

Рис. 19—14. Острая субдуральная гематома. КТ дина¬ мика: А — до операции, серповидная зона повышен¬ ной плотности лобно-теменно-височной локализации справа (черные стрелки), резкое смещение срединных структур влево (белая стрелка). Контрлатеральная дис¬ локационная гидроцефалия. Б — через 8 сут после опе¬ рации — костно-пластической трепанации с удалением гематомы. Единичные свертки крови и небольшое скопление Ц С Ж в зоне удаленной гематомы. Почти полная редислокация срединных структур (белая стрелка) с рас¬ правлением боковых желудочков и нормализацией их размеров. Появление субарахноидальных щелей на фоне регресса отека мозга.

Рис. 19— 15. Острая эпидуральная гематома задней черепной ям ки с супратенториальным распространением. КТ динамика: А, Б — до операции . Линзообразная двояковогнутая гиперденсивная зона, примыкающая к чешуе затылочной кости слева гомогенной структуры и четкими контурами. Сдавление IV желудочка. Окклюзионная гидроцефалия с расширением III и боковых желудочков (Б) . В, Г — через 10 сут после удаления гематомы. П олное расправление ранее сдавленного левого полушария мозжечка и визуализация IV желудочка (В ) ; регресс окклю - зионной гидроцефалии (Г) .

гомогенного понижения плотности, локали¬ зовавшимися в коре и подкорковом белом веществе полюсно-базальных и конвекситаль- но-полюсных отделов лобных и/или височ¬ ных долей, а также в мозговой ткани, приле¬ гавшей к удаленной оболочечной гематоме. Нечеткость границ, равномерность коэффи¬ циента абсорбции в очагах пониженной плот¬ ности, а также отсутствие объемных измене¬ ний мозгового вещества исключают наличие в них кистозных полостей, грубых рубцовоспаечных и атрофических процессов. Веро¬ ятнее всего мозговая ткань утрачивает здесь ряд компонентов, обусловливающих ее нор¬ мальную плотность; среди них можно ука¬ зать на локальное разряжение сосудистой сети, уменьшение регионального объема цир¬ кулирующей крови, что, как известно, являет¬ ся одним из основных слагаемых суммарной плотности мозгового вещества. Описанные локальные изменения мозговой ткани в от¬ даленные сроки после удаления оболочечных гематом не вызывают заметных деформаций близлежащих структур мозга, отделов желу¬ дочковой системы и субарахноидальных про¬ странств. Нередко очаговые изменения легкой степени сочетаются с легкими диффузными изменениями — в виде незначительного рав¬ номерного расширения желудочковой систе¬ мы, срединной и боковых щелей, а также субарахноидальных конвекситальных и базальных борозд. Очаговые изменения легкой степени в основном формируются в местах расположения геморрагических ушибов, а также в зоне манипулирования при хирурги¬ ческом удалении оболочечных гематом.

Посттравматические КТ-изменения сред¬ ней степени после удаления оболочечных ге¬ матом характеризуются более четко отграни¬ ченными участками пониженной плотности в коре и прилежащем белом веществе полюс-

487

Руководство по |

черепно мозговой травме |

|

|

А |

Б |

|

руживается узкая зона повышенной плотнос¬ |

|

|

|

ти, указывающая на уплотнение мозговых обо¬ |

|

|

|

лочек с формированием оболочечно-мозгового |

|

|

|

рубца. Очаговые изменения средней степени |

|

|

|

чаще сочетаются с признаками диффузных из¬ |

|

|

|

менений также средней степени. |

|

|

|

Посттравматические очаговые КТ-измене- |

|

|

|

н и я средней степени отмечались, главным |

|

|

|

образом, у пострадавших, у которых оболо- |

|

|

|

чечные гематомы сочетались с ограниченны¬ |

|

|

|

ми очагами размозжения. |

|

|

|

При сочетании крупных оболочечных ге¬ |

|

|

|

матом с очагами размозжения или внутримоз- |

|

|

|

говыми гематомами, в 75% случаев отмечает¬ |

|

|

|

ся выраженное смещение срединных структур |

|

|

|

(на уровне прозрачной перегородки — от 10 |

|

|

|

до 22 мм), сопровождающееся развитием дис- |

|

|

|

локационной гидроцефалии. В 25% наблю¬ |

|

|

|

дений, чаще при двусторонних оболочечных |

|

|

|

гематомах, обнаруживается резкое неравно¬ |

|

|

|

мерное сужение желудочковой системы. |

|

|

|

Часто встречается грубая деформация или |

|

|

|

резкое сужение вплоть до исчезновения хи- |

|

|

|

азмальной и охватывающей цистерн, что ука¬ |

|

|

|

зывает на дислокацию и сдавление ствола |

|

|

|

мозга (рис. 19—7). |

|

|

|

В первые сутки после удаления оболочеч- |

|

|

|

ных гематом, а также очагов размозжения и |

|

|

|

внутримозговых гематом, на КТ в их ложе |

|

|

|

выявлялись небольшие свертки крови и не¬ |

|

|

|

значительные скопления воздуха (рис. 19—17). |

|

|

|

О днако регресс д и с л о к а ц и о н н ы х я в л ен и й |

В |

Г |

|

нередко происходит замедленно, что, пови- |

|

димому, связано с послеоперационным про- |

||

|

|

|

|

Рис. 19—16. Вдавленный оскольчатый перелом височной и теменной |

грессированием перифокального отека, а так¬ |

||

костей справа. КТ динамика: А, Б — до операции. Грубое вдавление |

же повторными кровоизлияниями как в ложе |

||

костных отломков в полость черепа сопровождается формированием |

удаленных гематом, так и в относительно |

||

саттелитных.геморрагических ушибов средней степени. Незначитель¬ |

неповрежденное мозговое вещество и желудоч¬ |

||

ная деформация желудочковой системы. В, Г — 11 сутки после.позици- |

|||

и.костных отломков. Нормализация формы черепа, желудочковой сис¬ |

ковую систему. Обычно это происходит в пер¬ |

||

темы. Небольшой гиподенсивный участок в зоне вмешательства. |

|

вые 24—72 ч после операции. Задержка редис- |

|

|

|

|

локации срединных структур и нормализации |

но-базальных и конвекситально-полюсно-базаль- |

внутричрепных объемных соотношений наблюдает- |

||

ных отделов лобной и/или височной долей (зани- |

ся также в случаях неудаленных во время операции |

||

мая часть или весь полюс и достигая в отдельных |

очагов размозжения и небольших внутримозговых ге- |

||

наблюдениях передних или нижних рогов желудоч- |

матом. Несмотря на исчезновение высокоплотных об- |

||

ков). П ри более детальном исследовании выявля- |

разований в очаге размозжения, объемный эффект |

||

ются округлые, кольцевидные или тяжистые струк- |

не уменьшается, а в некоторых наблюдениях даже |

||

туры слабо повышенной или одинаковой с мозговой |

увеличивается, что указывает на наличие нерассо- |

||

тканью плотности, что может указвать на глиаль- |

савшихся обширных участков размозжения мозговой |

||

ные или негрубые соединительнотканные рубцо- |

ткани, ставших изоплотными на определенном эта- |

||

вые изменения и кистозные полости небольшого |

пе распада элементов излившейся крови. |

||

объема. Наряду с этим на базальной поверхности |

У выживших больных по мере санации очагов |

||

лобных и височных долей могут выявляться гипо- |

размозжения, регресса перифокального отека от- |

||

денсивные продольные тени в проекции борозд |

мечается постепенное расправление конвекситаль- |

||

мозга, свидетельствующие о расширении и пере- |

ных борозд, срединной и боковых щелей, а также |

||

полнении их полостей Ц СЖ , — признаки кистозно |

цистерн основания мозга. |

||

спаечного базального арахноидита. Иногда в облас- |

Улучшение состояния больных порой может |

||

ти костного дефекта над корой головного мозга обна- |

заметно отставать от темпа положительной К Т - |

||

488