Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Электрофизиологические исследования при черепно мозговой травме

состоянии с неблагоприятным исходом. В период комы — до открывания глаз картина ЭЭГ также сходна с выш еописанной: преобладание медлен¬ ных волн, вспышек медленных волн, отсутствие альфа-ритма и реактивности на раздражения. В отдельных случаях — проявление очагов в зоне контузий или гематом.

В начальном периоде вегетативного статуса мед¬ ленные волны резко снижаются, очаговые измене¬ ния нивелируются, возникает активность разной частоты. При этом рисунок ЭЭГ, характерный для функционирующего мозга разрушается, — разные ритмы возникают в разных областях коры хаоти¬ чески, не связанно между собой. Это свидетельству¬ ет о функциональном распаде регулирующих сис¬ тем мозга, которые управляют электрогенезом коры.

Каждая из областей коры выступает самостоятель¬ но, не связанно с активностью других зон мозга, что отражает патологические процессы, происхо¬ дящие в отдельных участках полушарий. Такая кар¬ тина биоэлектрической активности сходна с ЭЭГ изолированного полушария, исследованного в эк¬ спериментах на животных (52). Математический анализ ЭЭГ при вегетативном статусе (вычисление когерентности ЭЭГ) показывает резкое падение уровня когерентных связей КОГ, что отражает рас¬ пад функциональных связей в коре (25).

В период вегетативного состояния в ряде наблю¬ дений можно отметить динамику ЭЭГ с периодами нарастания медленной активности и ее уменьше¬ ния в процессе применяемой терапии. В такой пе¬ риод отмечается реактивность ЭЭГ на специально

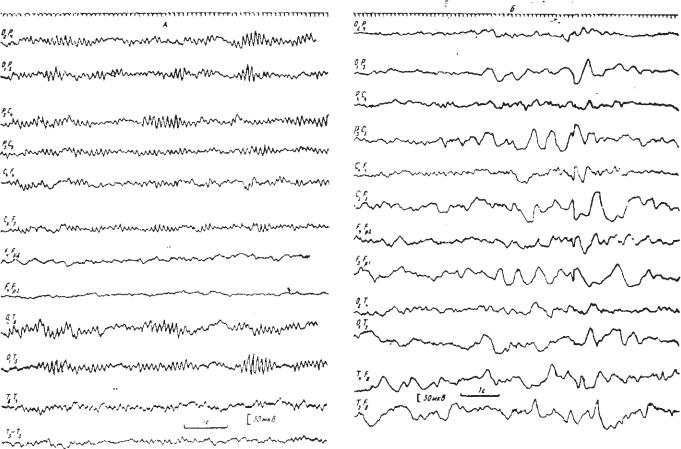

Рис. 12— 23. Динамика ЭЭГ больного К. при выходе из длительного коматозного и вегета¬ тивного состояния после тяжелой черепно-мозговой травмы. А — 9 сутки и Б — 11 сутки после травмы (кома); В — начальный этап восстановления речевого контакта с больным; Г — 6 месяцев после травмы.

383

Руководство по черепно мозговой травме

выбранные сигналы (красное пятно и др.), что может служить положительным сдвигом в состоя¬ н ии (52). П ри длительном вегетативном состоя¬ нии, закончившемся летально в отдаленные сро¬ ки, картина ЭЭГ и показатели математического анализа отличаются стабильностью. Для этих на¬ блюдений характерна картина ЭЭГ своеобразных форм активности в разных отделах коры. Так на ЭЭГ больного Б., находившегося в вегетативном состоянии в течение 3 лет, доминировали колеба¬ ния преимущественно большого периода, разно¬ го в разных отделах коры (рис. 12—24).

Рис. 12—24. ЭЭГ больного Б. при вегетативном состоянии в тече¬ ние 4-х лет.

Коротко резюмируя приведенные данные об из¬ менениях ЭЭГ больных, находившихся после тяже¬ лой Ч М Т и последующем вегетативном состоянии, следует обращать внимание на различия в измене¬ ниях ЭЭГ в наблюдениях, закончившихся летально и выходом из вегетативного состояния с относи¬ тельным восстановлением корковых функций.

12.1.6. ЭЭГ при проникающих ранениях мозга

П ри проникающих ранениях исследование ЭЭГ в самом раннем периоде, как правило, не производит¬ ся из-за необходимости экстренного хирургического вмешательства. В более позднем периоде в зависимос¬ ти от тяжести общего состояния мозга исследования ЭЭГ показывают изменения, близкие в тем, кото¬ рые наблюдаются при закрытой травме при контузионных очагах в послеоперационном периоде. Особое

значение при проникающих ранениях приобретает ЭЭГ в определении осложнений ранения.

Исследование ЭЭГ может существенно помочь в распознавании воспалительных осложнений череп¬ но-мозговых ранений. В области развития процесса возникают медленные волны локального характе¬ ра, которые сочетаются с разной выраженности общемозговыми наруш ениями в зависимости от локализации абсцесса и степени развития общего воспалительного процесса в мозге.

Рис. 12—25 иллюстрирует динамику ЭЭГ при развитии абсцесса после проникающего ранения мозга. Больной Т. получил ранение дробью в пра¬ вой лобно-височной области. После ранения со¬ стояние тяжелое. Кома. Удаление инородных тел из лобно-височной области. Через 3 месяца про¬ водилось лечение по поводу гнойных свищей в зоне ранения. Состояние было удовлетворитель¬ ны м . К линически и инструментально признаки очагового поражения мозга отсутствовали. На ЭЭГ в этот период отмечалась удовлетворительная вы¬ раженность альфа-ритма, очаговых изменений не было (А). Через 14 месяцев после травмы в тяже¬ лом состоянии поступил повторно. П ри контрас¬ тном исследовании и на операции был определен абсцесс в левой лобной области. На ЭЭГ — гру¬ бые изменения в форме преобладания медленных волн с очагом в левой лобной области (Б).

12.1.7. ЭЭГ в отдаленном периоде черепно мозговой травмы

Электроэнцефалография в отдаленном посттрав¬ матическом периоде практически является пока единственным неизвазивным методом, оценива¬ ю щ им функциональное состояние мозга и его ди¬ намику, существенно д о п о л н я ю щ и м клиничес¬ кое исследование.

ЭЭГ в отдаленном периоде важна для выясне¬ ния вопроса о степени восстановления функций и реабилитации. Особенно важно обнаружить на ЭЭГ в этом периоде эпилептическую активность, которая может возникнуть в зонах рубцов после очагов контузий или проникающих ранений мозга.

О бщ ей законом ерностью Э Э Г в отдаленном периоде после травмы является то, что патологи¬ ческие черты на ЭЭГ сохраняются дольше, чем клинические показатели. Выявление эпилептифор- м н о й активности, предшествует клиническом у проявлению эпилептических припадков.

В отдаленном периоде Ч М Т картины ЭЭГ отли¬ чаются большим разнообразием и вариабельнос¬ тью при динамическом исследовании. Изменения улавливаемые на ЭЭГ в отдаленном периоде Ч М Т зависят от тяжести травмы, сроков после нее, лока¬ лизации травмы, возраста больного. Процесс вос¬ становления нормальной ЭЭГ или ее стабилизации в зависимости от всех этих причин может быть

384

Электрофизиологические исследования при черепно мозговой травме

Рис. 12—25. Динамика ЭЭГ больного Т. при развитии абсцесса в зоне металлических инородных тел после проникающего ранения левой лобной области. А — через 4 месяца после ранения и операции; Б — через 14 месяцев после ранения (развитие абсцесса).

от месяца до нескольких (2—3) лет. На ЭЭГ в отдаленном периоде после Ч М Т могут найти отражение изменения вследствие уже вторичных процессов в мозге — развитие рубцовых и атрофических процессов, гидроцефалии. Процесс восстановления ЭЭГ протекает в определенной последовательнос¬ ти: восстановление альфа-ритма, уменьшение вы¬ раженности дельта-активности как локальной, так и общемозговой. Характерна для стадии восстанов¬ ления ЭЭГ повышенная выраженность частых ко¬ лебаний. Наиболее важным для электрофизиологи¬ ческого исследования остается вопрос выявления эпилепической активности. Пока ни один из мето¬ дов кроме электроэнцефалографии не может опре¬ делить и прогнозировать развитие эпилептической активности, а следовательно и прогнозирования развития эпилептических припадков. Следует ска¬ зать, что возникновение эпилептической активно¬ сти на ЭЭГ в посттравматическом периоде намно¬ го, в среднем на полгода, опережает формирование эпилептических приступов. Развитие эпилептичес¬ кой посттравматической активности можно наглядно проследить на ЭЭГ при контузионных очагах. При очагах контузии в их зоне на ЭЭГ в первые месяцы после травмы формируется локальная очаговая

дельта-активность, которая в течение последую¬ щих 3—4 месяцев снижается по амплитуде и кон¬ центрируется к месту поражения. К периоду около 6 месяцев после травмы в этой зоне возникают ос¬ трые волны, сначала малой амплитуды, затем воз¬ растающие. Локальная эпилептическая активность впоследствии распространяется на прилежание от¬ делы мозга, в ряде случаев на другие отделы коры. Такая форма эпилептической активности, прояв¬ ляющаяся без клинического проявления припад¬ ков, носит название эпилептической готовности. Ее своевременное выявление важно для проведения адекватной предупредительной терапии. В тех случа¬ ях, когда это не делается, эпилептическая актив¬ ность в последующий период может усилиться, и в пределах 6—12 месяцев могут возникнуть эпилеп¬ тические припадки. Т.о. на основании ЭЭГ можно предвидеть возможность формирования припадков примерно за полгода до их проявления.

Динамика изменений ЭЭГ с развитием в отда¬ ленным периоде эпилептических припадков при¬ водится на рис. 12—26. Больной К. перенес тяжелую черепно-мозговую травму с субдуральной гемато¬ мой в правой лобно-теменной области. В зоне гема¬ томы на операции обнаружены множественные кор-

385

Руководство по черепно мозговой травме

Рис. 12—26. Динамика очаговых изменений на ЭЭГ больного К. в зоне гематомы и очагов контузии в правой лобной области после черепно-мозговой травмы; формирование в зоне очага эпилептичес¬ кой активности в отдаленном посттравматическом периоде. А — 1 сутки после травмы (до операции); Б — 6 сутки после удаления гематомы; В — 6 месяцев после травмы; Г — 7 лет после травмы.

ковые контузионные очаги. П ри исследовании ЭЭГ на 2 сутки после травмы (до операции) выявлялись общемозговые изменения с преобладанием медлен¬ ной активности в передних отделах правого полу¬ шария (А). После операции, на 6 сутки, — выра¬ женные очаговые медленные волны в зоне удаленной гематомы (Б). Через 6 месяцев после травмы (В) в правой лобной области выявились острые волны и частые колебания, что свидетельствовало о разви¬ тии эпилептической активности. П ри этом в задних отделах полушарий отмечалось начало восстановле¬ ния альфа-ритма. При исследовании через 7 лет на фоне развившейся эпилепсии исследование ЭЭГ показало четко выраженную эпилептическую ак¬ тивность в правой лобной области. Примечательно, что начинавшееся через 6 месяцев восстановление альфа-ритма при развитии эпилепсии нарушилось, выявились общемозговые изменения в форме угне¬ тения корковой альфа-активности (Г).

Эпилептическая активность в ЭЭГ в отдаленном периоде после черепно-мозговой травмы может про¬ являться как на фоне значительных общемозговых нарушений, так и на фоне выраженного альфа-рит¬ ма. Характер эпилептической активности также мо¬ жет быть разным: в виде локальных отдельных острых

волн или комплексов, в виде пароксизмов высоко¬ амплитудных волн или комплексов пик-волна.

В заключение этого раздела интересно рассмотреть возможности метода трехмерной локализации «источников» эпилептических волн для выявления фо¬ куса эпилептической активности на основании ЭЭГ (22). На схемах головы, представленных в трех проек¬ циях, определяется фокус эпилептической активно¬ сти как по поверхности головы, так и по глубине. Рис. 12—27 иллюстрирует такие графики локализации «ис¬ точника» эпилептической активности у больного пос¬ ле проникающего ранения обеих лобных областей.

На ЭЭГ на фоне удовлетворительного восстанов¬ ления альфа-ритма выявляются острые эпилептичес¬ кие волны в передних отделах полушарий. На картах трехмерной локализации «источника» определяется ло¬ кализация зоны эпилептических волн в форме точек.

Все изложенное выше показывает, что исследо¬ вание ЭЭГ у больных с Ч М Т на разных стадиях травматической болезни мозга и при разной тяже¬ сти повреждения мозга является эффективным для определения функционального состояния мозга, его динамики, локализации патологического оча¬ га в зоне контузии или гематомы и для выявления и локализации эпилептической активности.

386

Электрофизиологические исследования при черепно мозговой травме

Рис. 12—27. Выявление локального эпилептического фокуса с применением метода трехмерной локализации «источника» эпи¬ лептической активности у больного после ранения мозга в обла¬ сти лобных долей. А — ЭЭГ; Б — схемы головы в трех позициях с локализацией «источника» эпилептической активности, обо¬ значенного в форме точек на схемах.

12.2. ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

В настоящее время в определении тяжести повреждения мозга и про¬ гнозировании исходов при травме г о л о в ы ш и р о к о п р и м е н я ю т с я коротколатентные вызванные потен¬

циалы |

(30, |

31, |

34, |

37, |

39, |

40, |

41, |

43, 44, 50). Существенными их пре¬ имуществами по сравнению с ЭЭГ являются возможность определения степени повреждения подкорковых и стволовых структур мозга, просто¬ та интерпретации полученных ре¬ зультатов. Наиболее часто в клини¬

ч е с к о й п р а к т и к е |

п р и м е н я ю т |

|

акустические |

стволовые |

вызванные |

потенциалы |

(АСВП) и |

короткола- |

тентные соматосенсорные вызванные потенциалы (С С В П ) . Значительно реже эти ответы используют в дина¬ мической оценке состояния больных с черепно-мозговой травмой (31, 37, 43, 47). Кроме того важно сочетанное применение вызванных потен¬ циалов данных модальностей.

12.2.1. Методика

И с с л е д о в а н и я к о р о т к о л а т е н т н ы х вызванных потенциалов проводят с п о м о щ ь ю с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х приборов — усреднителей. Необхо¬ димо использовать режим удаления артефактных эпох, дублируя про¬

цедуру усреднения, что позволяет получить при¬ емлемые по качеству ответы.

АСВП в ответ на стимуляцию каждого уха ре¬ гистрируют с вертекса относительно уха ипсилатерального стимулу. Интенсивность стимула обыч¬ но с о с т а в л я е т 80 — 100 дБ ( н П С ) — щ е л ч к и переменной полярности, частотой 11/с. Полоса пропускания усилителя — от 53 до 2000 Гц. П ри анализе А С В П измеряют латентность I пика и межпиковые латентности ответа.

ССВП при стимуляции срединного нерва каж¬ дой руки регистрируют с соответствующей проек¬ ционной зоны относительно переднелобного элек¬ трода. Кроме того, часто используют отведение от проекционной зоны руки относительно нецефалического электрода, либо от электрода расположен¬ ного на шее относительно переднелобного элект¬ рода. Это необходимо для определения центрального времени проведения (ЦВП). Стимуляцию осуще¬ ствляют электрическим импульсом, длительностью 0,1 мс и частотой 3—5/с. Интенсивность стимула под¬ бирается так, чтобы вызвать минимальные движения

387

Руководство по черепно мозговой травме

большого пальца. Полоса пропускания усилителя обычно находится в пределах от 20 до 1000 Гц, мы используем суженную полосу пропускания (50— 1000 Гц) с тем, чтобы снизить уровень помех. Эпоха анализа составляет 50 мс. Оценивают следующие показатели С С В П : амплитуду ответа от пика Н20 до наибольшего пика в первом положительном корковом комплексе П23—П28 (А), площадь это¬ го комплекса (S). Кроме того часто измеряют Ц ВП .

Верхними границами нормы параметров АСВП принято считать следующие значения: для латентности I пика — 2,0 мс (при интенсивности стиму¬ ла 80 дБ н П С ), для межпикового интервала I— III 2,7 мс, для III— V — 2,4 мс и для I—V — 4,6 мс (Р<0,01). Нижней границей нормы для амплитуды первого положительного комплекса С С В П явля¬ ется значение 1,2 мкВ, а для его площади — 8,3 мкВ 5,0 мс, верхней границей нормы Ц В П является значение 6,2 мс (Р<0,01). Применяемые параметры ССВП и АСВП с обозначением основных компо¬ нентов ответов указаны на рис. 12—28.

Рис. 12—28. Конфигурация и компоненты ССВП (Отведения СЗ 4, 04-Fpz; СЗ 4, 04-С1с) и АС ВП (Отведение Cz 4 О-Ai) в норме, а также использованные параметры для их количествен¬ ной оценки.

12.2.2.Динамика вызванных потенциалов при тяжелой черепно мозговой травме

В Н И И нейрохирургии им. Н .Н . Бурденко опи¬ санная методика коротколатентных ВП была ис¬

пользована в динамике у 104 |

больных стяжелой |

|||

Ч М Т . Представим |

полученные |

результаты |

с об¬ |

|

суждением |

данных |

литературы. |

|

|

АСВП. |

Анализ АСВП, полученных при |

первой |

||

регистрации выявил, что более чем в половине на¬ блюдений имелись признаки периферического нару¬ шения слуха либо в виде отсутствия этого ответа, либо увеличения его общей латентности. Эти признаки на¬ рушения АСВП были как односторонними, так и двухсторонними и в большинстве наблюдений соче¬ тались с клиническими и рентгенологическими при¬ знаками перелома пирамиды височной кости.

П р и анализе межпиковых латентностей было выявлено небольшое число патологических отве¬ тов (26 из тех 150 в которых они могли быть изме¬ рены). 18 из этих 26 ответов были изменены уме¬ р е н н о , т.е. м е ж п и к о в а я л а т е н т н о с т ь I— V н е превышала 5 мс. Вычисление ранговой корреляции по Спирмену между степенью изменения АСВП и баллами по шкалам комы и исходов Глазго выяви¬ ло их умеренную зависимость для межпикового интервала III—V . Соответствующие значения ко¬ эф ф ициентов корреляции равнялись 0,42 и 0,45 (Р<0,01, п=68). Для интервала соответствую¬ щие значения коэффициентов корреляции близ¬ ки к нулю. Не было выявлено значимой корреля¬ ционной связи также между степенью изменения АСВП и наличием или отсутствием таких стволо¬ вых проявлений как окулоцефалический рефлекс, ф отореакция с двух сторон, ограничение взора вверх и разностояние глазных яблок.

О бщ ей законом ерностью при дин ам и ческих исследованиях АСВП было умеренное изменение межпиковых латентностей — в пределах 0,4 мс для интервала I—V и в пределах 0,3 мс для интер¬ валов I— III и III—V . В целом динамика этих пока¬ зателей не совпадала с регрессом или усилением стволовой симптоматики и общей тяжести состо¬ ян ия больных или вообще отсутствовала. На рис. 12—29 приведена динамика АСВП в посттравма¬ тическом периоде у двух больных. Обращает вни¬ мание то, что имею щ иеся изменения межпико¬ вы х л а т е н т н о с т е й о т в е т о в н е с о о т в е т с т в у ю т изменениям состояния больных. П ри этом выяв¬ ленные колебания межпиковых латентностей I— III и III— V невелики, а их значения в сумме не выходят за пределы нормы для интервала I—V.

Только у 3 больных выявлена выраженная ди¬ намика АСВП — у 2 в виде нарастающего ухудше¬ ния всех показателей ответов вплоть до исчезнове¬ ния всех пиков, кроме I — как справа, так и слева. Изменения этих ответов были связаны с неуправ-

388

Электрофизиологические исследования при черепно мозговой травме

Рис. 12—29. Динамика АСВП на стороне более измененного ответа у больных К.Н .Д. и С.Д.К. в соотношении с динамикой их состояния по шкале комы Глазго. Слева от кривых ВП приведены сутки после травмы, а справа баллы по шкале комы Глазго. Внизу приведено верхнее значение межпикового интервала I—V для нормы.

ляемым нарастанием внутричерепной гипертензии с последующей дислокацией и ущемлением ствола мозга. У одного больного была выявлена выраженная положительная динамика в течение 3 суток в виде уменьшения межпикового интервала I— III на 0,8 мс и III— V на 0,5 мс, что было связано со значительным уменьшением отека ствола мозга (по данным КТ) в процессе интенсивной терапии.

С С В П . Из 73 больных с преимущественным поражением одного из полушарий по данным КТ, в 3 наблюдениях сторона большего наруш ения С С В П не совпадала со стороной более повреж¬ денного полушария. У одного больного это, повидимому, было связано с тем, что в левом полу¬ ш а р и и , где о тв е т и м е л б л и з к и е к н о р м е показатели, повреждения (эпи- и суб-дуральная гематомы и к о н тузи о н н ы й очаг) находились в лобно - височно - базальной области, а в правом полушарии, где ответ был значительно снижен по амплитуде и площади и резко изменен по кон¬ ф игурации, на К Т вы являлся н ебольш ой очаг ушиба в теменной области, близкий к проекци¬ онной зоне руки.

П р и определении ранговой к о р р е л я ц и и (по Спирмену) между S параметром ССВП на сторо-

не худшего ответа и баллами по шкалам комы и исходов Глазго (на момент первичной регистра¬ ции ответов) получены соответствующие значе¬ ния 0,69 и 0,62 (Р<0,01). Для параметра амплитуда ответа соответствующие значения равняются 0,65 и 0,59 (Р<0,01). П ри этом величина коэффициен¬ та корреляции между баллами по шкалам комы и исходов существенно меньше и равняется 0,5. В таблице 12—1 представлено распределение боль¬ ных в зависимости от значения параметра S для С С ВП в обоих полушариях. Обращает внимание то, что при нормальных С С В П с обеих сторон (S>8 мкВ мс) большинство исходов были удов¬ летворительными. В тоже время из 28 больных с одно или двусторонним отсутствием С С ВП бла¬ гоприятный исход (4, 5 баллов по Ш К Г ) имели только двое. Необходимо отметить, что при диф¬ фузных поражениях мозга межполушарная асим¬ метрия ответов выявляется в единичных наблюде¬ ниях и н е б о льш о й вы раж ен н о сти (в пределах соседних клеток таблицы). П ри вычислении ран¬ говых коэф ф ициентов корреляции между пара¬ метрами ССВП на стороне худшего ответа и нали¬ чием или отсутствием таких стволовых проявлений как окулоцефалический рефлекс, фотореакция с двух сторон, ограничение взора вверх и разностояние глазных яблок была найдена достоверная связь только с угнетением окулоцефалического рефлекса (г=0,43, Р<0,01 и г=0,4, Р<0,01 соответственно для площади и амплитуды ответа). Необходимо

Таблица 12—1

Распределение больных с черепноFмозговой травмой

взависимости от параметра S (мкВ мс) ССВП левого

(Л)и правого (П ) полушарий

Л \ П |

> 8 |

|

4 — 8 |

2 — 4 |

< 2 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 5 5 5 5 5 |

5 5 5 |

|

|

|

|

> 8 |

5 5 5 5 5 5 |

4 4 4 |

1 |

1 |

© 1 |

|

|

5 5 4 4 4 4 |

3 3 1 |

|

|

|

|

|

4 3 3 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 5 5 |

5 5 5 5 5 |

5 5 5 |

|

|

|

4 — 8 |

|

|

4 4 4 4 |

|

|

1 1 1 1 |

|

4 3 |

1 |

4 1 1 1 |

4 4 1 |

|

|

|

|

|

4 4 4 |

5 4 4 |

|

|

2 — 4 |

4 1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 1 |

4 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

< 2 |

5 4 |

1 |

4 |

5 |

3 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 2 1 1 1 |

0 |

5 |

|

1 1 |

3 |

3 1 |

1 1 1 1 1 |

|

|

|

|

|

|

1 1 1 1 |

|

|

|

|

|

|

|

Ц ифрами обозначены баллы по шкале исходов Глазго для каждого больного: 5 — хорошее восстановление, 4 — умеренная ин - валидизация, 3 — глубокая инвалидизация, 2 — вегетативное состояние, 1 — летальный исход. Обведены кружком баллы боль¬ ных, у которых было выявлено восстановление ССВП в преде¬ лах трех суток.

389

Руководство по черепно мозговой травме

отметить, что п р и в ы ч и с л е н и и к о э ф ф и ц и е н т а корреляции между параметрами более сохранного ответа и клиническими показателями, использо в ан н ы м и здесь, достоверной зависимости не было выявлено ни в одном сочетании.

Неожиданным результатом явилось относительно небольшое число ответов, где было можно определить центральное время проведения (38 из 106). Это обусловлено отсутствием коркового ответа с одной стороны 8 больных и с двух сторон у 8 боль¬ ных, затруднением в определении латентностей пиков Н20 и П14 в 14 записях из-за наличием мышечных или иных артефактов. На рис. 12—30 приведено взаимное распределение параметров ССВП у 41 больного. Применение логарифмических шкал позволило получить распределение величин, близ¬ кое к нормальному. Видно, что во всех записях с увеличенным Ц ВП выявляется снижение площади ответа. И наоборот, ни у одного ответа с нормаль¬ н ы м и амплитудными параметрами не выявлено патологического увеличения времени проведения.

У выживших больных в динамике острого пе¬ риода С С В П , как правило, варьировали с уме¬ ренной тенденцией к нормализации (увеличение амплитуды и площади ответа в обоих полушариях).

Рис. 12—30. Распределение точек по параметрам амплитуды (А) и площади (S) первого положительного комплекса С С В П при условии их идентификации во время первой регистрации. Бивариантный эллипс указывает 99% границу, рассчитанную по записям в контрольной группе. Кругами обведены точки, соответствующие ответам с увеличенным Ц В П .

Лишь у 16 больных с первоначально значительно измененными ответами выявили выраженную положительную динамику, либо в виде появления отсутствовавших ранее ССВП , либо прогрессиру¬ ющую их нормализацию (в ряде наблюдений даже

впределах 3—4 суток), что во всех наблюдениях совпадало со значительным улучшением невроло¬ гического статуса, а часто и опережало это улучше¬ ние в пределах от нескольких часов до одного дня.

При этом из 5 больных с одно или двусторонним первоначальным отсутствием корковых ответов и имевших исход от 3 до 5 баллов у трех было выяв¬ лено восстановление ответов в пределах 1—3 суток. У одного из них наблюдалась и выраженная по¬ ложительная динамика АСВП , описанная выше. У 5 больных с исходной выраженной межполушарной асимметрией ССВП в динамике было выявле¬ но снижение амплитуды более сохранного ответа.

Интересно, что у больных находившихся в коме, восстановление компонента П40 коркового ответа совпадало с открыванием глаз на звук или боль, а у половины больных опережало эти клинические про¬ явления. В ряде наблюдений выявлено, что при фор¬ мировании у больного стадии психомоторного воз¬ буждения при выходе из коматозного состояния наблюдается снижение амплитуды ССВП, обычно в обоих полушариях. Это не было связано с ухудшени¬ ем качества выделения ответов, обусловленным по¬ вышенным уровнем шума от мышечной активности.

Увсех больных с неблагоприятными исходами, при отсутствии вторичных церебральных осложне¬ ний, в динамике была выявлена стабильность по¬ казателей ССВП на низком уровне. У одного боль¬ ного при развитии неуправляемой внутричерепной гипертензии, отеке и дислокации ствола мозга на¬ блюдалось прогрессирующее на протяжении 3 су¬ ток снижение амплитуды ССВП вплоть до их ис¬ чезновения в обоих полушариях. На рис. 12—31 приведена динамика ССВП у больных с благопри¬ ятным и неблагоприятным исходами. В первом на¬ блюдении при нормальных показателях ВП в левом полушарии наблюдается быстрое восстановление амплитуды ответа справа. Во втором наблюдении при исходно сниженных по амплитуде ВП в обоих полушариях динамика ответов практически отсут¬ ствует. П ри этом имеется соответствие динамики физиологических и клинических показателей.

Для определения значимости изменений ССВП

вдинамике для исхода травматической болезни были вычислены коэффициенты корреляции (по Спирмену) между показателями более измененных ответов, зарегистрированных на 3—5 сутки после первичной регистрации и баллами по шкале исхо¬ дов. Были получены значения 0,76 и 0,73 (n=94), соответственно для площади и амплитуды ССВП . Эти значения по сравнению с таковыми для пер¬ вичной регистрации отличаются в большую сторо¬ ну с высоким уровнем достоверности (Р<0,001).

390

Электрофизиологические исследования при черепно мозговой травме

Рис. 12— 31. Динамика ССВП двух больных в правом (С4-Fpz) и левом (СЗ-Fpz) полушариях в раннем посттравматическом периоде: у больного с последующим хорошим восстановлением (К.Д.М .) и у больной с летальным исходом (Б.Н .В.).

Отметим, что Aguilar et al., (33) не нашли соответствия между КТ и клиническими признаками повреждения периферического органа слуха с одной стороны и данными АСВП — с другой, что привело их к выводу о том, что эти методы дают взаимодополняющую информацию о структурных и функциональных изменениях в отоневрологическом статусе больных с ЧМ Т. Собственные дан¬ ные не вполне соответствуют данным литературы, поскольку у всех наших больных с признаками пе¬ релома пирамиды височной кости наблюдалось на¬ рушение АСВП, но не у всех больных с нарушени¬ ями ответов по периферическому типу (увеличение латентности всего ответа или его отсутствие) были выявлены клинические или рентгенологические признаки этого перелома. Это можно объяснить двумя факторами — часть переломов основания че¬ репа по данным рентгенологического и клиничес¬ кого обследования не распознается, наруш ения АСВП в части наблюдений обусловлены первич¬ ным кохлеарным поражением. Высокая частота встре¬ чаемости нарушений АСВП по периферическому типу свидетельствует о важности применения этого метода с целью получения информации об отоневрологической патологии у больных с ЧМ Т.

В ряде работ показано, что в большом процен¬ те наблю дений при травме головы выявлялись АСВП с нормальными межпиковыми латентностями (31, 33, 34, 39, 43, 44), что указывает на сравнительно невысокую информативность этих ответов в оценке тяжести повреждения мозга. Сход¬ ные результаты получены и в данном исследова¬ н ии, где, кроме того, выявлены небольшие из¬ менения АСВП в динамике, которые в целом не совпадали с динамикой неврологического статуса.

Однако, патоморфологическими исследованиями показано, что тяжелая Ч М Т часто приводит как к первичным, так и вторичным нарушениям ство¬ ла мозга мезэнцефального уровня (51). Несоот¬ ветствие между редким нарушением межпиковых латентностей АСВП и частым повреждением ствола мозга при Ч М Т трудно объяснимо в рамках тра¬ диционного представления об участии значитель¬ ного числа стволовых структур (от кохлеарных ядер до ядер нижнего двухолмия) в генерации этих ответов. Kevanishvili (42) на основании собствен¬ ных исследований и дан н ы х литературы было высказано предположение о сублемнисковом рас¬ положении генераторов I—V пиков АСВП . В пос¬ леднее время эта гипотеза нашла подтверждение в работах, посвященных регистрации АСВП от слу¬ ховых структур во врем я нейрохирургических операций (36, 45) и применению метода дипольной локализации в поисках источников этих от¬ ветов по данным литературы и собственных ис¬ следований (32, 53). На осн ован и и данны х об узколокализованном расположении генераторов I—V компонентов в пределах от VIII нерва до слу¬ ховых структур варолиева моста можно обьяснить плохое соответствие данных А С В П и патоморфологии относительно малой вероятностью по¬ вреждения генераторов этих ответов при Ч М Т . Cant et al. (34) также объясняют существенно мень¬ шую инф орм ативность А С В П по сравнению с С С ВП в оценке тяжести повреждения мозга при травме головы значительно большей протяжен¬ ностью соматосенсорного пути.

В отличии от АСВП соматосенсорные ответы при первичной регистрации имеют значительно большую корреляцию с тяжестью состояния боль¬ ных и исходами. П ри этом достоверная связь па¬ раметров С С В П с клиническим и показателями выявлена только для более измененного ответа. Сходные данные получены и другими авторами (31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 50). Принципиальное значение как и в приведенных выше работах, для прогнозирования исходов имело отсутствие кор¬ ковых С С В П . Hutchinson et al. (40) определили прогностическую ценность параметров С С В П и ЭЭГ у 90 больных с тяжелой Ч М Т и показали значительно большую прогностическую значи¬ мость параметров ранних корковых компонентов ответа по сравнению с показателями спонтанной электрической активности. Однако согласно по¬ лученным нами результатам при травматической болезни возможен благоприятный исход и у боль¬ ных с первоначальным отсутствием одного или даже обоих ответов, если ВП восстанавливались в течение нескольких суток. В литературе приводит¬ ся сходное наблюдение (43). Эти данные показы¬ вают всю важность динам ической регистрации С С В П для надежного прогнозирования исходов при травме головы.

391

Руководство по черепно мозговой травме

Полученные результаты свидетельствуют о том, что имеется сочетанность в динамике показателей ССВП и клинического статуса у больных с благоприятными исходами. Особенно важно то, что часто выявляется опережение улучшения С С В П по сравнению с клиническими показателями. Интерес¬ но и то, что ССВП может являться предсказателем появления сознания у коматозного больного.

Во всех наблюдениях с неблагоприятным исхо¬ дом в динамике была выявлена стабильность пока¬ зателей С С В П или прогрессирующее их ухудшение (как исключение). Таким образом параметры С С В П являются чувствительным индикатором в оценке тяжести состояния больных и прогнозиро¬ вании исходов. Выявлено, что баллы по шкале ис¬ ходов значимо больше коррелируют с площадью коркового комплекса ССВП, чем с баллами шка¬ лы комы. Это свидетельствует о том, что исследо¬ вание С С В П позволяет существенно увеличить точность в определении степени повреждения мозга при Ч М Т и, особенно, при динамической регистрации, что отмечено нами и ранее (31). D auch (37) у нейрохирургических больных с коматозны¬ ми состояниями определил значение динамичес¬ кой регистрации мультимодальных ВП в прогно¬ зировании вторичных осложнений. По его данным ум ен ьш ен и е амплитуды первичного коркового комплекса ССВП является высокочувствительным предсказателем ухудшения состояния больного. И нтересно, что добавление к этому показателю временных параметров ССВП или любых показа¬ телей АСВП и зрительных ВП не увеличило прогностическую эффективность ССВП . Это соответ¬ ствует нашим результатам о том, что центральное время проведения не дает дополнительной значи¬ мой информации о патологических сдвигах ССВП и позволяет исключить данный параметр при мо¬ ниторинге этих ответов, что существенно упро¬ щает процедуру регистрации. Важность динамичес¬ к о й р е г и с т р а ц и и в ы з в а н н ы х п о т е н ц и а л о в в прогнозировании исходов и возможности их при¬ менения в коррекции интенсивной терапии боль¬ ных с Ч М Т подчеркивает Newlon (47).

У некоторых больных показано, что в динамике восстановления ответа в пораженном полушарии может происходить снижение амплитуды ССВП в более сохранном. Это явление, по видимому, обус¬ ловлено р е ц и п р о к н ы м и о тн о ш е н и я м и больших полушарий (46) и может затруднять интерпрета¬ цию результатов динамического исследования кор¬ ковых ВП. В ряде наблюдений выявлено, что у боль¬ ных с положительной дин ам икой на выходе из коматозного состояния с формированием состоя¬ ния двигательного возбуждения выявляется пара¬ доксальное снижение амплитуды С С В П в обоих полушариях. Такое явление, вероятно, обусловле¬ но повыш енной проприоцептивной импульсацией и связанным с ним ограничением сенсорного

потока на различных уровнях Ц Н С (35, 49). Суще¬ ствование этих феноменов, реализующихся через неспецифические системы мозга свидетельствует о том, что хотя коротколатентные ВП являются ин¬ формативными в оценке функций нервной систе¬ мы, интерпретацию результатов их иследования следует проводить в контексте клинических данных.

Сопоставление собственных данных и данных литературы позволяют сформулировать заключе¬ ние об информативности применения короткола- тент-ных вызванных потенциалов в динамической оценке тяжести состояния больных с травмой го¬ ловы. АСВП является чувствительным индикато¬ ром периферического повреждения органа слуха, а применение его актуально с целью ранней диаг¬ ностики отоневрологических нарушений. Однако, эти ответы недостаточно информативны в опреде¬ лении дисфункции стволовых образований мозга при Ч М Т и имеют небольшое значение в динами¬ ческой оценке тяжести повреждения мозга у этих больных. В тоже время амплитудные параметры ССВП на стороне более измененного ответа тесно коррелируют со степенью угнетения сознания и исходами травматической болезни. Центральное время соматосенсор-ного проведения не дает зна¬ чимой дополнительной информации в оценке тя¬ жести состояния больного с Ч М Т. Динамические исследования ССВП позволяют существенно уве¬ личить прогностическую точность метода. Положи¬ тельная динамика амплитудных показателей этого ответа в ранние сроки после травмы с высокой вероятностью предсказывает благоприятный ис¬ ход. Отсутствие динамики сниженных по амплиту¬ де корковых ответов в эти сроки прогнозирует длительное тяжелое состояние больного и вероят¬ ный неблагоприятный исход. Отсутствие ССВП хотя бы в одном полушарии на протяжении несколь¬ ких суток с высокой вероятностью предсказывает неблагоприятный исход.

Литература

1. Алексеева B.C., Гриндель О.М., Щербакова Е.Я. Клинико-электроэнцефалографическое исследование после тяжелой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся контузионными очагами. // Тяжелая черепно-мозговая травма. М., Медицина, 1969. С. 249.

2.Архангельский В.В. Патологическая анатомия че- репно-мозговой травмы. // Руководство по нейрот-рав- матологии. Ч. I. Черепно-мозговая травма. М., Медицина. 1978. С. 7—42.

3.Бехтерева Н.П., Дубикайтис Ю.В., Зимкин Н.В. О некоторых особенностях динамики биоэлектрических потенциалов при травме головного мозга. // Травма не¬

рвной системы. Л., АМ Н СССР, 1960, С. 258.

4.Благосклонова Н.К., Новикова Л.А. Детская клиническая электроэнцефалография. // М., Медицина, 1994. 202 с.

5.Бурденко Н .Н . Собр. соч. // М., АМ Н СССР, 1950,

Т.4. 350 с.

392