Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

до конечных комплексов, что возможно при максимальном приближении к прямому угла инсонации по отношению к внутренней костной пластинке противоположной височной кости. Эхолокация структур, расположенных в задней черепной ямке, проводится по линии, направленной от задне-бо- ковой точки к вершине сосцевидного отростка (7).

С целью получения информации о конфигура¬ ции желудочковой системы и возможности диагнос¬ тики конвекситально и базально расположенных гематом И.А. Загреков (6) предложил дополнительно лоцировать еще четыре точки, расположенные парасагиттально. Область передних рогов лоцируют с двух точек, расположенных на 2 см кнаружи от сагиттального шва в надбровной области и на 2 см кпереди от коронарного шва. В проекции те¬ ла бокового желудочка точка исследования при¬ ближается почти вплотную к сагиттальному шву. В проекции межжелудочкового треугольника точ¬ ки исследования отстоят от срединной плоскости на 3 - 4 см.

Наиболее разработанным и информативным для топической диагностики внутричерепной патологии при черепно-мозговой травме вариантом одномер¬ ной ЭхоЭС является метод многоосевой эхоэнцефалографии (8), при котором озвучивание проводится с 34 точек на поверхности головы в трех взаимноперпендикулярных плоскостях. Возможность про¬ извольного изменения угла ввода ультразвука в полость черепа реализована с помощью специаль¬ ных насадок к зонду, позволяющих к тому же про¬ водить эхолокации структур мозга в ближнем поле на стороне патологического процесса при полном исключении «мертвого пространства», диагности¬ ровать деформации желудочковой системы и оп¬ ределять размеры внутричерепных патологических очагов. Выявление гематом и очагов размозжения мозга при этом методе оказывается возможным соответственно в 9 0 - 9 5 % и 8 0 - 8 6 % случаев.

В последние годы получила развитие и другая модификация одномерной ЭхоЭС - эхопульсография (10, 11), позволяющая оценивать форму и амп¬ литуду пульсирующих эхо-сигналов от сосудов и стенок желудочковой системы, определять степень дислокации сосудов и судить о выраженности внут¬ ричерепной гипертензии.

13.3.3. Семиотика

П ри интерпретации результатов, полученных ме¬ тодом одномерной ЭхоЭС, следует учитывать не только величины и характер выявленных призна¬ ков, но и динамику их развития.

П ри сотрясении головного мозга смещение его срединных структур, как правило, отсутствует или не превышает 2 мм. В связи с развитием внутриче¬ репной гипертензии увеличивается амплитуда эхопульсаций (до 40%),иногда отмечается появление

дополнительных «тканевых» эхо-сигналов, наблю¬ дается снижение акустического импеданса, возмож¬ но и одностороннего характера.

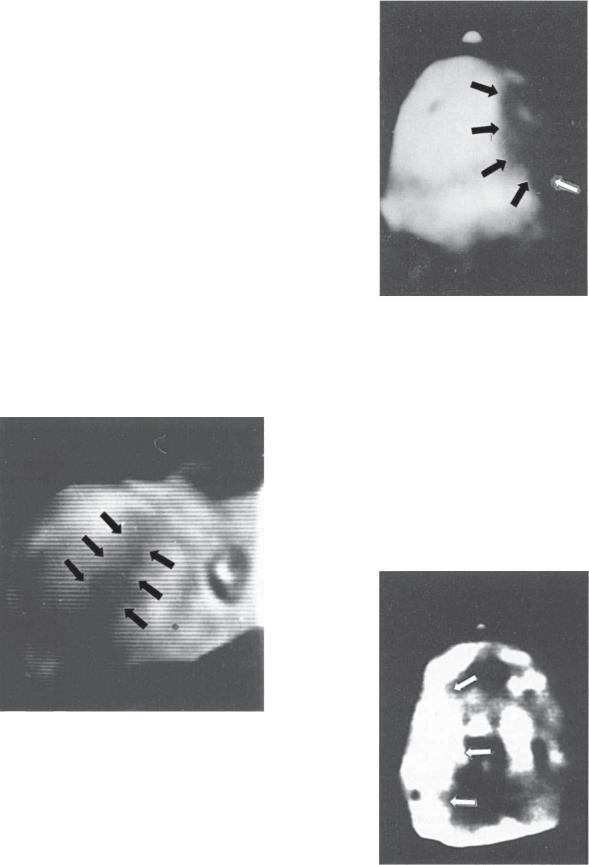

П ри очаговых ушибах мозга вследствие отека мозговой ткани смещение М- эхо сигнала в сторо¬ ну интактного полушария может достигать 2 - 5 мм с постепенным нарастанием к 4 суткам и регрес¬ сом в течение 1 - 3 недель. Амплитуды эхо-пульса¬ ций возрастают до 6 0 - 8 0 % , значительно увеличи¬ вается количество «тканевых» эхо-сигналов. В зоне ушиба мозга (рис. 1 3 - 4 0 ) регистрируют группы пи¬ лообразных сигналов, обусловленных отражением ультразвука от мелких очаговых кровоизлияний.

П ри ушибах с размозжением мозга эхо-комплексы

взоне поражения состоят из множества высокоам¬ плитудных разновеликих импульсов (рис. 1 3 - 4 1 ) .

Рис. 13— 40. ЭхоЭС в зоне ушиба мозга. Группа типичных пилообразных сигналов в контузионном очаге (к). М - М- эхо. Ct - конечный комплекс.

Рис. 13— 41. ЭхоЭС в зоне очага размозжения мозга (р) проявляется разновеликими высокоамплитудными импульсами большого периода. Ct - конечный комплекс.

423

Руководство по черепно мозговой травме

Особое значение ЭхоЭС приобретает при сдавлении мозга для ранней диагностики эпи- и субдуральных гематом, при которых смещение срединных структур в сторону здорового полушария проявляет¬ ся уже в первые часы после травмы и имеет тенден¬ цию к нарастанию, достигая 6 - 1 5 мм. Непосредст¬ венное отражение ультразвукового луча от гематомы (Н-эхо) представляет собой высокоамплитудный, непульсирующий сигнал, расположенный между ко¬ нечным комплексом и пульсируюшими низкоампли¬ тудными сигналами от стенок боковых желудочков (рис. 13-42). Используя насадки Д.М . Михелашвили (8), измерения всех размеров гематомы могут быть проведены на стороне поражения в ближнем поле при частоте, обеспечивающей наилучшую разрешаю¬ щую способность зонда.

Рис. 13— 42. ЭхоЭС при внутричерепной гематоме. М - М- эхо; Н - гематомное эхо.

Следует учитывать, что при повреждении и оте¬ ке мягких покровов черепа или образовании субапоневротической гематомы, эхолокация может обнаружить значительную асимметрию расстояний до конечных комплексов, что может привести к ошибкам в трактовке результатов исследования. В этих случаях расстояние до срединных структур следует расчитывать от конечного комплекса, ко¬ торый берется за начальную точку отсчета. Анало¬ гичным образом проводятся расчеты при наличии больших дефектов черепа.

П ри наблюдении за динамикой травматической болезни мозга контролируют изменения размеров желудочковой системы и величины ее пульсации (в процентах по отношению к М-эхо-сигналу). Уси¬ ление пульсации обычно коррелирует с нараста¬ нием внутричерепной гипертензии. Нормализация пульсаций и размеров желудочковой системы яв¬ ляется показателем нормального течения заболе¬ вания. Полное отсутствие пульсаций церебральных артерий является дополнительным критерием, сви-

детельствующим об остановке мозгового кровооб¬ ращения в случаях терминальной комы.

У больных, перенесших черепно-мозговую трав¬ му, в резидуальном периоде нередко имеют место ликвородинамические наруш ения, при которых ЭхоЭС обычно выявляет различные степени рас¬ ш ирения третьего и боковых желудочков мозга, увеличение (на 40 - 60% ) пульсаций стенок желу¬ дочковой системы, расширение субдуральных про¬ странств. П р и развитии рубцово-атрофического процесса на стороне травмированного полушария обычно обнаруживают одностороннее расширение субдурального пространства (до 5 - 8 мм) при не¬ большом (на 2 - 5 мм) смещении срединных струк¬ тур в свою сторону.

Простота исследования, экономическая доступ¬ ность аппаратуры, ее портативность, помехоустой¬ чивость, возможность исследований в любых,в том числе полевых, условиях при достаточно высокой информативности подчеркивают ценность метода эхоэнцефалоскопии при обследованиях больных с Ч М Т на различных этапах течения травматичес¬ кой болезни мозга. В последнее время в клиничес¬ кую практику вводятся двулучевые одномерные эхо¬ энцефалоскопы (ЭЭС-13, ЭЭС-15, СОНОМЕД-315) с компьютерной обработкой результатов, что су¬ щественно облегчает работу врача.

Литература

кразделу 13 . 1 .

1.Блинков С.М., Смирнов Н.А. Смещения и дефор-

мации мозга. - М., 1967. - 204 с.

2. Гаврюшов В.В., Зубарева Е.А., Ефимов М .С. Диагностическая ценность нейросонографии у новорожденных детей // Вопр.охраны материнства и детства. - 1990. - № 1. - С. 7 - 1 1 .

3.Гаевый О.В., Артарян А.А., Королев А.Г. Ультрасонография головного мозга у детей при черепно-моз¬ говой травме // Вопр.нейрохир. - 1991, №4. - С. 16-19.

4.Иова А.С., Гармашов Ю.А., Андрущенко Н.В., Паутницкая Т.С. Ультрасонография в нейропедиатрии (но¬ вые возможности и перспективы). Ультрасонографичес-

кий атлас. - Санкт-Петербург, 1997. - 160 с.

5.Карлов В.А., Карахан В.Б. Ультразвуковая томо¬ графия головного мозга и позвоночника. - Киев, 1980. - 136 с.

6.Корниенко В.Н., Озерова В.И. Детская нейрорентгенология. - М .: Медицина, 1993. - 448 с.

7.Лихтерман Л.Б. Ультразвуковая томография и тепловидение в нейрохирургии. - М.: Медицина, 1983. - 144 с.

8.Advanced Intraoperative Technologies in Neurosurgery / V.A.Fasano (ed). - Springer-Verlag, W ien-New York, 1986. - 308 р.

9.Auer L.M., Velthoven V.V. Imaging in Neurosurgery.

Comparison with |

CT and M RI. - Springer-Verlag, 1993. - |

175 p. |

|

10. d ia n d le r |

W .F., Rubin J.M . Operative Ultrasound |

During Brain and Spinal Cord Procedures // Sigel B (ed). Operative Ultrasonography. - Raven Press, New York, 1988. - P. 175-201 .

424

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

11. Neurosonography |

of the Pre-Term |

Neonate/ Grant |

E.G . (ed). - Springer-Verlage, New York, Berlin, Heidel- |

||

berg, Tokyo. - 1986. - |

116 p. |

|

12. Talairach J., David M., Tournoux P. et.al. Atlas |

||

d'anatomie stereotaxique. |

- Paris, 1957. |

- 202 p. |

13. Schaltenbrand G., Bailey P. Atlas for stereotaxy of |

||

the human brain. - Stuttgart: G.Thieme, |

1977. - 302 p. |

|

Литература

кразделу 13.2.

1.Белокуров М. Ю. и др. Гипербарическая оксигенация в комплексной терапии коматозных состояний у

детей. Педиатрия, 1988, 2, с. 8 4 - 8 8 .

2. Белокуров М. Ю. и др. Гипербарическая оксигенация при гипоксических повреждениях головного мозга. Хирургия, 1988, 8, с. 104-106.

3. Биавоги К езили . П осттравматические деф екты черепа (краниопластика и церебральная гемодинамика). Дисс. 1994.

4.Верещагин Н. В. и др. В кн . «Мозговое кровооб¬ ращение. Современные методы исследования в клини¬ ческой неврологии». Москва, 1993.

5.Гайдар Б. В., Дуданов И. П. и др. Ультразвуковые методы исследования в диагностике поражений ветвей дуги аорты, с. 71, Петрозаводск, 1994.

6.Коновалов А. Н. и др. Градации тяжести состоя¬

ни я пострадавших с черепно-мозговой травмой и уни¬ ф ицирован н ы е критерии для их определения. Ж урн.

Вопросы нейрохирургии. 1982, № 5, с. 1 1 - 1 6 .

7. Коновалов А. Н. и др. К единой междисциплинар¬ ной классификации черепно-мозговой травмы. Журн. Невр. психиатр. 1985, № 5, с. 651 - 658 .

8. Коновалов А. Н. и др. Классификация нарушений сознания при черепно-мозговой травме. Журн. Вопро¬ сы нейрохирургии. 1982, № 4, с. 3 - 6 .

9. Лихтерман Л. Б. Корниенко ВН, Потапов АА. и др. Черепно-мозговая травма: прогноз течения и исхо¬ дов. Москва, 1993.

10.Молотилов А. М. Ультразвуковая допплерогра-

фи я в оценке функционирования экстра- и интракраниальных микрососудистых анастомозов. В к н .: XVI Республиканская научная конференция молодых меди¬ ков Грузии. Материалы докладов (тезисы), с. 186-187, Тбилиси. 1987.

11.Н икитин Ю . М. Метод ультразвуковой допплерографии в диагностике окклюзирующих поражений артерий основания мозга (допплероангиографическое исследование). Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 1982. Т. 8. С. 3 6 - 3 9 .

12.Окутов В. Д. и др. Клинико-иммуно-биохими- ческие паралели при изолированных повреждениях го¬ ловного мозга. В к н : Актуальные проблемы военной нейрохирургии. ред. Б. В. Гайдар, 1996, с. 157 -158 .

13.Окутов В. Д., Аневалов С. И. Использование иммунобиохимических показателей в диагностическом алгорит¬ ме у пострадавших с легкой черепно-мозговой травмой. В кн: Актуальные проблемы военной нейрохирургии. ред.

Б.В. Гайдар, 1996, с. 154-156.

14.П лам Ф ., П ознер Дж . Диагностика ступора и комы . Москва, «Медицина», 1986, пер. с англ.

15.Потапов А. А. и др. Взаимосвязь внутричерепно¬ го давления с клиническими и компьютерно-томогра¬ фическими данными в остром периоде тяжелой череп-

но-мозговой травмы. актуальные вопр. неврологии, пси¬

хиатрии и нейрохирургии: Тез. II |

съезда невропатол., |

психиатр. и нейрохирургов Латв. С |

С Р . Рига, 1985, т. 3, |

с. 208 - 21 0 .

16.Потапов А. А. патогенез и дифференцированное лечение очаговых и диффузных повреждений головного мозга. Дисс. М., 1989.

17.Хдер Радуан. Церебральная гемодинамика при хирургическом лечении больных с хроническими субдуральными гематомами. Дисс. 1995.

18.Хилько В. А. и др. Использование балльной оцен¬ ки состояния больных при хирургическом лечении че¬ репно-мозговой травмы. Журн. вопросы нейрохирургии, 1988, 3, с. 1 9 - 2 4 .

19.Ш ахнович А. Р., Гайтур Е. И. Влияние зритель¬ ной деафферентации на изменение мозгового крово¬

тока при световой стимуляции. Ф изиол. журн., 1990,

№11, с. 1563-1566.

20.Ш ахнович А. Р., Золотухин С. П. Взаимодейст¬ вие гуморальной, метаболической и миогенной регуля¬ ции мозгового кровообращения при односторонней окк¬ люзии внутренней сонной артерии. Физиол. журн. 1989,

№11, с. 1521-1527.

21. Ш ахнович В. А. Венозное кровообращение мозга при внутричерепной гипертензии. В кн . Современные методы ультразвукавой диагностики. Ред. В. Д. Федо¬ ров. Москва, 1996. С. 100-102.

22. Ш ахнович В. А. Развитие стволовых структур в

процессе постнатального онтогенеза 1988, 9 |

8 - 9 9 , Ере¬ |

ван, Армения. |

|

23. Aaslid R, Nornes H. Musical murmurs in hum an |

|

cerebral arteries after subarahnoid hemorrhage. |

J. N euro- |

surg. 60:32 - 36, 1984. |

|

24.Aaslid R, et al. Estimation of cerebral perfusion pres¬ sure from arterial blood pressure and transcranial Doppler recordings. In: Miller JD , et al, eds. Intracranial pressure VI. Berlin: Springer-Verlag, 1986; 226 - 229 .

25.Aaslid R, Markwalder T, Nornes H. Noninvasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocities in basal cerebral arteries. J. Neurosurg 57:769-774, 1982.

26.Aaslid R. Transcranial Doppler Sonography. Sprin- ger-Verlag. W ien, New York. 1986.

27.Aaslid R. Visually evoked dynamic blood flow re¬

sponse of the hum an cerebral circulation, Stroke 18: 7 7 1 ¬ 775, 1987.

28 . Aaslid R., Huber P., Nornes H . Evaluation of Cerebrovascular Spasm with Transcranial Doppler Ultrasound.

Journal of Neurosurgery 1984; 60: |

3 7 - 4 1 . |

|

29.Aaslid R., |

Lindergaard K-F., |

et al.Cerebral autoregu- |

lation dynamics |

in humans, Stroke |

20: 4 5 - 5 2 , 1989. |

30. Aaslid R., Newell D. W ., и др. Assessment of cere¬ bral autoregulation dynamics by simultaneous arterial and

venous transcranial Doppler, |

Stroke 22: 1148-1154, 1991. |

||

31. Adams R. J., Nichols |

F. T., |

et al. Transcranil D op- |

|

pler: The Influence of Age |

and |

H em atocrit |

in N o rm al |

Children. J. of Cardiovascular Ultrasonography |

1988; 7(3): |

||

2 0 1 - 2 0 5 . |

|

|

|

32.Alexander MJ, et al. Determination of cerebral vasospasm in unruptured aneurysms. Stroke 24: 520, 1993.

33.Arnolds BJ, von Reutern G M . Transcranial Doppler sonography. Examination technique and normal reference. Ultrasound Med Biol 1986; 12: 115 - 123 .

34.Becker G, и др. Examination of Intracerebral venous system by Transcranial color-coder Real-time sonography: normal values of venous blood flow velocities and sonogra-

425

Руководство по черепно мозговой травме

phyc findings in superior sagittal sinus thrombosis. Cerebrovascular diseases. 4 (suppl 3), 1994, 5.

35.Bode H. Pediatric Applications of Transcranil D oppler Sonography. Springer-Verlag 1988, Vienna.

36.Bode H., Sauer M., Pringsheim W . Diagnosis of Brain D eath by Transcranial Doppler Sonography. Archives of Disease in Childhood 1988; 63: 1474-1478.

37.Bode H., Wais U. Age Dependence of Flow Veloci¬ ties in Basal Cerebral Arteries. Archives of Disease in Child¬ hood 1988; 63: 6 0 6 - 6 1 1 .

38.Brouwers P, et al. Transcranial pulsed Doppler mea¬ surements of blood flow velocity in the middle cerebral ar¬ tery: reference values at rest and during hyperventilation in healthy children and adolescents in relation to age and sex.

Ultrasound Med Biol 1990: 16: 1 -8.

39. Budingen H. J., Hoffmann C, et al. Transcranial doppler flow monitoring in the middle cerebral artery during carotid operations. Zuckschwerd, M unich 1986 (p. 290).

40. Budingen HJ, Th. Staudacher. Die Identifizierung der Arteria basilaris mit der transkraniellen Doppler-Soogra- phie. Ultraschall 8 (1987) 9 5 - 1 0 1 .

41. Caplan L. R., Brass L. M., DeW itt L. D ., et al. Trans-

cranial D oppler |

U ltrasound: |

Present Status. Neurology |

1990;40:696-700. |

|

|

42. Chan K-H, et al. Intracranial blood flow velocity |

||

after head injury: |

relationship |

to severity of injury, time, |

neurological status and outcome. J Neurol Neurosurg Psy¬ chiatry 55: 7 8 7 - 7 9 1 , 1992.

43. Chan K-H, et al. The effect of changes in cerebral perfusion pressure upon middle cerebral artery blood flow velocity and jugular buld venous oxygen saturation after se¬

vere brain injury. |

J Neurosurg 77: 5 5 - 6 1 , |

1992. |

||

44. Compton |

JS, |

Teddy PJ. Cerebral |

arterial vasospasm |

|

following severe |

head injury: a |

transcranial Doppler study. |

||

Br J Neurosurg. |

1987; |

1: 435 - |

439 . |

|

45.Davalos A, et al. Value of the transcranial Doppler examination in the diagnosis of brain death, Med Clin (Barc)

100:249 - 252, 1993.

46.Ducroc X, et al. Value of transcranial doppler ultrasonography in patients with suspected brain death, Ann Fr

Anesth Reanim 11: 4 1 5 - 4 2 3 , 1992.

47.Edelman R. R., Mattle H. P., et al. Magnetic Reso¬ nance Imaging of Flow Dynamics in the Circle of Willis. Stroke 1990; 21: 5 6 - 6 5 .

48.Ehg CC, Lam A, et al. The diagnosis and manage¬ ment of a perianesthetic cerebral aneurysmal rupture aided with transcranial Doppler ultrasonography. Anesthesiology

78:191 -194. 1993.

49.Endvoldsen E. C B F in head injury. Acta Neurochir 1986; 36: 133-136.

50.Fein JM . Focal autoregulatory disturbances in mid¬ dle cerebral artery vasospasm. Stroke 4: 333 - 334, 1973.

51. Fenske A., Hey O., Theiss R., Reulen H. J., Schurmann K. (1975) Regional cortical blood flow in the early

stage of brain stem edema. In: Blood Flow and Metabolism

in the Brain (ed. by A. |

M. Harper, B. Jenett, D. Miller, |

J. Rowan), pp. 1. 1 2 - 1 . |

15. |

52. Feri M, et al. Transcranial doppler in the diagnosis of brain death. Minerva Anestesiol 59: 1 1 - 1 8, 1993.

53. Fujioka KA, Douville CM . Anatomy and Freehand Examination Techniques. Transcranial doppler, ed. DW Newell and R Aaslid. Raven Press, Ltd., New York, 1992, 9 - 3 1 .

54. Fujioka К, Kendra Kuehn, et al. Transcranial Pulsed Doppler for Evaluation of Cerebral Arterial Hemodynamics. The Journal of Vascular Technology 13:1989; 9 6 - 9 9 .

55.Georg W . P., David O. W ., Irene M. Subspecialty Clinics: Neurology Transcranial Doppler Ultrasonography: Clinical Applications in Cerebrovascular Disease .Mayo Clinic Proceedings 65:1350-1364, 1990.

56.Giller C. A. Transcranial Doppler Monitoring of Ce¬ rebral Blood Velocity During Craniotomy. Neurosurgery 1989;

25:776.

57.Giller CA, et al .Cerebral artery diametrs during chan¬ ges in blood pressure and carbon dioxide during craniotomy. Neurosurgery 32: 737 - 742, 1993.

58.Giller CA. A bedside test for cerebral autoregulation using transcrnial doppler ultrasound. Acta Neurochir (Wien)

108:7 - 1 4 , 1991.

59.Giller CA. The frequency-dependent behavior of ce¬ rebral autoregulation. Neurosurger. 1990; 27: 362 - 368 .

60.Gosling R G , et al. The Quantitative analysis of occlusive peripheral arterial disease by a noninvasive ultrasonic technique/ Angiology 1971; 22:52 - 55 .

61. Gosling R G , King D H . Arterial assessment by D op -

pler shift ultrasound. |

Proc R Soc M ed 1974; 67: 447 - 449 . |

62. Grolimund P, |

Seiler RW. Age dependence of the flow |

velocity in the basal cerebral arteries - a transcranial Doppler ultrasound study. Ultrasound Med Biol 1988; 14: 191-198.

63. Grosset D G , et al. |

Impaired |

carbon dioxode reacti¬ |

|

vity predicts poor outcome |

in severe head injury: a transcra- |

||

nial doppler study. In Avezaat CJJ, |

van Eijndhoven J H M , |

||

Maas AIR, |

et al. editors: Intracranial pressure 8, Berlin and |

||

Heidelberg, |

1993. Springer Verlag. |

|

|

64.Grosset D G , et al. Use of transcranial doppler sonography to predict development of a delayed ischemic deficit after subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg 78: 183-187, 1993.

65.Harders A. Monitoring hemodynamic changes rela¬ ted to vasospasm in the circle of Willis after aneurysm sur¬ gery. In Aaslid R, editor: Transcranial Doppler ultrasonography. Vienna, 1986, Springer-Verlag.

66.Harders A. Neurosurgical applications of transcranial Doppler sonography. Vienna, 1987, Springer-Verlag.

67. Hassler W ., Steinmetz H., et al. Transcranial D oppler Study of Intracranial Circulatory Arrest. J. of Neurosurgery 1989; 71: 1 95 - 201 .

68.Hassler W ., Steinmetz H., Gawlowski J. Transcranial Doppler Ultrasonography in Raised Intracranial Pressure and in Intracranial Circulatory Arrest. J. of Neurosurgery 1988;

68:7 4 5 - 7 5 1 .

69.Hennerici H, et al. Transcranial Doppler ultrasound

for the assessment of intracranial arterial flow velocity - Part I: Examination of technique and normal values. Surg. Neurol 1987; 27: 439 - 448 .

70. Kelley RE, N em on RA, et al. Transcranial doppler ultrasonography of the middle cerebral artery in the hemodynamic assessment of internal carotid artery stenosis. Arch. Neurol. 49, 960 -964, 1990.

71. Kelly P F , et al. Cerebral perfusion, vascular spasm, and outcome in patients with ruptured intracranial aneurysms. J. Neurosurg 47: 4 4 - 4 9 , 1977.

72.Kirkham F., Levin S., et al. Transcranial Pulsed D oppler Ultrasound Findings in Brainstem Death. J. of Neurosurgery Psychiatry 1987; 50: 1504-1514.

73.Kirkham FJ, et al: Transcranial measurement of blood velocities in the basal cerebral arteries using pulsed Doppler

ultrasound: velocity as |

an index of flow. Ultrasound M ed |

||

Biol 12: 1 5 - 2 1 , 1986. |

|

|

|

74. Lewis D H , |

et al. Brain |

SPECT and the effect of ce¬ |

|

rebral angioplasty |

in delayed |

ischemia due to vasospasm. |

|

J. Nucl Med 33: |

1789 |

-1796, |

1992. |

426

Ультразвуковые методы диагностики черепно мозговой травмы

75. Lewis D H , et al. Single-photon emission computed tomography, transcranial doppler ultrasound, and cerebral angioplasty for posttraumatic vasospasm. J Neuroimaging 3:

252 - 254, |

1993. |

|

76. Lindegaard K -F, |

et al. Cerebral vasospasm diagnosis |

|

by means |

of angiography and blood velocity measurements. |

|

Acta Neurochir (Wien) |

100: 1 2 - 24, 1989. |

|

77.Lindegaard K F, et al. Variations in middle cerebral artery blood flow investigated with noninvasive transcranial blood velocity measurements. Stroke 1987; 18: 1025-1030.

78.Lou H. C. Edvinsson L., MacKenzie E. T. The con¬ cept of coupling blood flow to brain function: revision re¬ quired? Ann Neurol 22:289-297, 1987.

79.Lundar T, et al. Continuous recording of middle ce¬ rebral artery blood velocity in clinical neurosurgery. Acta

Neurochir 1990; 102: 8 5 - 9 0 .

80. Markwalder TM , et al. Dependency of blood flow velocity in the middle cerebral artery on the and-tidal car¬

bon |

dioxide partial pressure: a |

transcranial Doppler study. |

|

J Cereb Blood Flow Metab 4: |

368 - 372, |

1984. |

|

|

81. Martin N, et al. Posttraumatic vasospasm: transcra- |

||

nial |

doppler ultrasound, cerebral blood flow and angiogra- |

||

phyc findings. J Neurosurg 77: |

5 7 5 - 5 8 3 , |

1992. |

|

82.Martin P. J., Naylor A. R., Bell P. R. F. Determina¬ tion of blood flow velocity in the basal cerebral arteries. The Role of transcranial colour coded Sonography. Fifth mee¬ ting of the Neurosonology Research Group. Toronto, Cana¬ da, 1993, A - 5 3 .

83.M ehdorn H. M., Hoffmann C. H. Transcranial doppler sonography in the head-injured patients. In Recent ad¬ vances in neurosonology ed. Oka M. 1992, 167 - 173, Am¬ sterdam.

84.Messer J, et al. Contribution of transcranial doppler

sonography to the diagnosis of brain death in children. Arch Fr Pediatr 47: 6 4 7 - 6 5 1 , 1990.

85. Mira L. K., Karl J. S., Anthony J. C. Transcranial Doppler: Evaluation of Hand-Held vs. Mapping Technique. The Journal of Vascular Technology 14(2): 6 9 - 7 1 , 1990.

86.Nelson RJ, et al. Experimental aspects of cerebrospinal hemodynamics: the relationship between blood flow ve¬ locity waveform and cerebral autoregulation. Neurosurgery

31:705 - 710, 1992.

87.Nevel D. W ., Seiler R. W ., Aaslid R. Head Injury and cerebral circulatory arrest in Transcranial Doppler. ed D. Newel. Raven Press, 1 09 - 1 21 , 1992.

88.Newell D. W ., Grady M. S., et al. Evaluation of Brain Death Using Transcranial Doppler. Neurosurgery 1989;

24:5 0 9 - 5 1 3 .

89.Newell DW , et al. Comparison of flow and velocity during dynamic autoregulation testing in humans. Stroke 25: 793 - 797, 1994.

90.Newell DW , et al. Head injury and cerebral circula¬ tion arrest. In Newell DW , Aaslid R, editors: Transcranial Doppler, New York, 1992, Raven Press.

91. Newell DW , et al. The relationship of blood flow velocity fluctuations to intracranial pressure B wawes. J Neu-

rosurg 76: 4 1 5 - 4 2 1 , 1992.

92.Newell DW . Trauma and Brain Death in neurosonology, ed. Tegeler C. H., Gomes C. R., Babikian V. L. 1996, 189 -199, Mosby.

93.Niederkorn K., Myers L. G ., et al. Three Dimen¬ sional Transcranial Doppler Blood Flow Mapping in Pa¬

tients W ith Cerebrovascular Disorders. Stroke |

1988; 19. |

|

94. Obrist W D , at al. Cerebral blood flow |

and |

metabo¬ |

lism in comatose patients with acute head injury. |

Relation- |

|

ship to intracranial hypertension. J. Neurosurg. 1984; 61: 2 4 1 - 2 5 3 .

95.Petty GW , et al. The role of transcranial Doppler in confirming brain death: sensitivity, specificity, and sugges¬ tions for performance and interpretation. Neurology 1990;

40:300 - 303 .

96.Plum F., Caronna J. - In: Outcome of Severe Damage to the Central Nervous System .Amsterdam, 1975, p . 121-139

97.Plum F., Posner J. The Diagnosis of Stupor and Coma. Philadelphia, 1980

98.Portnoy H. D., Croissant P. D. A practical method

for |

measuring hydrodynamics of cerebral fluid. Surg. N eu- |

rol. |

5,5: 273 - 277, 1976 |

99. Pourcelot L. Applications cliniques de l'examen D op - pler transcutane. Coloques de l'Institut Nationale de la Sante et de la Recherche Medicale. 1974; 34; 213 - 240 .

100.Reutern G. -M ., Arnolds B. J. Transcranial doppler sonography in cerebrovascular disease. Stroke 16 (1985) A16.

101.Richard KE . Traumatic brain swelling and brain edema. Advances in neurotraumatology, Vol. 3: cerebral con¬ tusions, lacerations and hematomas. Ed. R. A. Frowein.

Springer-Verlag W ien New York, 1991, 102 -132 .

102. Ringelstein EB. A practical guide to transcranial doppler sonography in noninvasive imaging of cerebrovascular disease, Alan R, Liss. inc, 1989, 7 5 - 1 2 1 .

103.Roper A. H., Kehne S. M., Wechsler L. Transcranial Doppler in Brain Death. Neurology 1987; Nov.

104.Rosenkranz V., et al. Transcranielle Dopplersonographie normwerte und physiologische veranderungen. Forschr Rontgenstr 1990; 152: 321 - 326 .

105.Rossen R., Kabat H., Anderson I. P. Acute arrest of cerebral circulation in man. - Arch. Neurol. Psychiat., 1943, 50, 51 0 - 529 .

106.Schneider P. A., Rossmn M. E., et al. Nonenvasive Assessment of Cerebral Collateral Blood Supply Through the Ophthalmic Artery. Stroke 1991; 22: 3 1 - 3 6 .

107.Seiler RW, Newell DW . Subarachnoid hemorrhage and vasospasm. In Newell DW , Aaslid R, editors: Transcranial Doppler, New York, 1992, Raven Press.

108.Shakhnovich AR Cerebrovascular resistance waves. Cerebrovascular diseases, suppl. 4, 16, 1994.

109.Shakhnovich V., A. Potapov, L. Lichterman, A. Kravchuk, Raduan Kh der: Dynamic of FV in MCA's in patients with chronic subdural hematoma. Fifth Neeting of the N eu - rosonology Researth group. W orld Federation of Neurology.

Toronto. Canada, A - 4 7 , 1993.

110. Shakhnovich V. A. Cerebral venous collateral circu¬ lation. Stroke 1996, V. 27, N 4, 796.

111. Shakhnovich V. A. Cerebral venous outflow (CVO) in patients with intracranial hypertension (IH) and tentorial herniation (TH). Cerebrovascular diseases, 1996, № 6, S3, 7.

112.Shakhnovich V. A. Mielinization of acoustic path¬ ways during postnatal ontogenesis. ERA. symposium. Petch. Hyngary, 20, 1987.

113.Shakhnovich V. A. Periodic venous outflow in straight sinus in patients with intracranial hypertension. Stroke 3, 1994.

114.Shakhnovich V. A. TC D evaluation of cerebral venous circulation in patients with intracranial hypertension. Stroke 1995, 4, 722.

115.Shakhnovich V . A., R. Khder, A. A. Potapov, A. D. Kravchuk. Cerebral hemodynamics in patients with chronic subdural hematomas. Stroke 3, 1994.

116.Shakhnovich V. A. . Valve effect which determines periodic venous outflow in straight sinus in patients with

427

Руководство по черепно мозговой травме

intracranial hypertension. In N inth International symposium in intracranial pressure IC P and its related problems. Nagoya, Japan, P-II, III, 1994.

117. Simard JM , Bellefleur M. Systemic arterial hyper¬ tension in head trauma. Am J Cardiol 1989; 63: 3 2 - 3 5 .

118.Sipos C, et al . Assessment of blood flow velocity in intracranial cerebral arteries by transcranial Doppler ultra¬ sound. Rev Roum Med Neurol Psychiatr 1988; 26: 209¬ 221.

119.Sokoloff L. Metabolism of the central nervous sys¬ tem in vivo. Hanbook of Physiology, section I. Neurophysiology ed. J. Fild et al. 1960, V III. p. 1843-1864.

120.Sorteberg W, et al. Side-to-side differences and day- to-day variations of transcranial doppler parameters in nor¬ mal subjects. J Ultrasound Med 1990; 9: 403 - 409 .

121.Sorteberg W . Cerebral blood velocity and cerebral blood flow. In Newell DW , Aaslid R, editors: Transcranial Doppler, New York, 1992, Raven Prees.

122.Spenser M. P., Whisler D., et al. Transorbital Doppler Diagnosis of Intracranial Arterial Stenosis. Stroke 1986; 17.

123.Teasdale G, Gennett B. Assessment of impaired

consciousness and coma: a practical scale. Lancet, 1974, 2, 8 1 - 8 4 .

124.Thie A, et al. Transcranial Doppler evaluation of com m on and classic migraine. Part I. Ultrasonic features during the Headache-free period. Headache 1990; 30: 2 0 1 ¬ 208.

125.Valdueza J. M., Schultz M., Harms L. Venous transcranial doppler ultrasound monitoring in Acute Dural Sinus Thrombosis. Stroke, 26, 7, 1196-1199, 1995.

126.Vriens EM , et al. Transcranial pulsed Doppler mea¬ surements of blood velocity in the middle cerebral artery: reference values at rest and during hyperventilation in healthy

volunteers in relation to age |

and sex. Ultrasound M ed Biol |

|||

1989; 15: 1 -8 . |

|

|

|

|

127. W erner C., Kochs |

E., |

et al. Transcranial Doppler |

||

Sonography as a Supplement in |

the Detection of Cerebral |

|||

Circulatory Arrest. J. of Neurosurgical Anesthesiology 1990; |

||||

2:3: 159 -165 . |

|

|

|

|

128. Wilkins R H . Trauma-induced |

cerebral vasospasm. |

|||

In: W ilkins R H , |

ed. Cerebral |

arterial |

spasm. Baltimore: |

|

Wilkins &Wilkins, |

1980; 4 7 2 - 4 7 5 . |

|

||

129.Yokota H, et al. Hypothalamic and pituitary func¬ tion in brain death. Neurol Med Chir (Tokyo) 31: 881 - 886, 1991.

130.Zanette EM , et al. Comparison of cerebral angiography and transcranial Doppler sonography in acute stroke.

Stroke 1989; 20: 8 9 9 - 9 0 3 .

131. Zurynski Y, et al. Transcranial doppler ultrasound in brain death: experience in 140 patients. Neurol Res 13: 248 - 252, 1991.

Литература

кразделу 13.3

1.Л. Б. Лихтерман Ультразвуковая томография и теп¬ ловидение в нейрохирургии. Москва. «Медицина»,1983.

2. Г. С. Стрюков. Исследование объемных супратенториальных процессов методом ультразвуковой импульсной биолокации. Автореф. дисс. канд. Ростов-на-Дону,1974.

3. Leksell. L. Echo-encephalography. Detection of intracranial complications following head injury. Acta chir.

scand. 1955-56, v 110, р. 301 - 31 5 .

4.Н. К. Боголепов, И. М Иргер и др. Клиническая эхоэнцефалография. М., «Медицина»,1973.

5.И. А. Загреков. Эхоэнцефалография в диагностике острой черепно-мозговой травмы и острых наруше¬ ний мозгового кровообращения. Дисс. канд., М., 1972.

6.И. А. Загреков. Эхоэнцефалография в неотложной

хирургии. 1 М М И МЗ С С С Р , Москва, 1978.

7. В. А. Молдованов. Метод одномерной эхолокации водопровода мозга и верхних отделов Iy желудочка в норме и патологии. Автореф. дисс. канд., Ростов-на- Дону, 1981.

8. Д. М. Михелашвили. Многоосевая эхоэнцефалография в диагностике травматических поражений голов¬ ного мозга. Дисс. канд. Ленинград, 1981.

9. Д. М. Михелашвили. Многоосевая эхоэнцефалография. Методические рекомендации. Ленинград, 1981.

10.В. Х. Робуле Эхопульсография мозговых артерий. Автореф. дисс. канд., Рига, 1980.

11.Г. И. Эниня, В. Х Робуле. Эхопульсография моз¬ говых сосудов. Рига. «Зинатне», 1982.

Тепловидение и радиотермометрия при черепно мозговой травме

14

ТЕПЛОВИДЕНИЕ И РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Любое нагретое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля (273°К), в том числе организм человека, излучает электромагнитные волны в широком спектре частот. Физическая сущность теплового радиоизлучения заключается в наличии за- р яж ен н ы х частиц (электроны , и о н ы ), которые находятся в хаотическом движении и обладают свойствами электрической или магнитной полярности. Электромагнитные волны распространяются по всему объему тела, достигают поверхности и, пройдя через кожу, частично излучаются в окру¬ жающ ую среду. И нтенсивность этих процессов пропорциональна температуре тела и его излучательной способности. Поскольку движение частиц хаотическое, они испускают радиоволны различ¬ ной длины.

Глубина эффективного измерения температуры равна толщине излучающего слоя (скинн-слой) и определяется как расстояние, на которое распро¬ страняется электромагнитная волна от поверхности объекта до того слоя, в котором ее интенсивность уменьшается в 2,73 раза [4]. П ри прочих равных условиях чем больше длина волны, тем больше глу¬ бина, с которой можно регистрировать темпера¬ турные возмущения. Максимум интенсивности теп¬ лового радиоизлучения при обычной температуре окружающей среды лежит в инфракрасной (И К) области спектра (на длине волны около 10 мкм). Это обусловило целесообразность создания И К тепловидения (термографии) для исследования тем¬ пературных аномалий. Однако измерение тепло¬ вого излучения тела человека в ИК диапазоне дает истинную температуру только самого верхнего слоя кожи толщиной в доли миллиметра. О температу¬ ре подлежащих тканей и органов можно судить опосредованно и только когда температурные из¬ менения «проецируются» на кожные покровы.

Интенсивность теплового излучения тела чело¬ века в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне на

несколько порядков меньше, чем в ИК части спект¬ ра. В частности, на длине волны 17 см она меньше в 10 раз. И менно поэтому для регистрации тепло¬ вых сигналов в этом диапазоне требуется аппара¬ тура с более высокой чувствительностью. Преиму¬ ществом данного диапазона измерений является то, что глубина п р о н и к н о в е н и я излучения гораздо больше, и можно получать данные о температур¬ ных параметрах от внутренних органов и структур тела человека, однако значительно уменьшается п р о с т р а н с т в е н н а я р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с ть , вследствие чего нельзя получить тепловой портрет исследуемой области.

Тепловидение — это метод дистантной визуа¬ лизации ИК излучения тканей, осуществляемый с помощью специальных оптико-электронных при¬ боров — тепловизоров. Диагностические возмож¬ ности тепловидения основаны на оценке особен¬ ностей распределения на поверхности тела зон излучения ИК (3—5 и 8—13 мкм) диапазона. В за¬ висимости от повышения или понижения поверх¬ ностной температуры на фоне стандартных (фи¬ зиологически нормальных) очертаний органа или конечности усиливается или, наоборот, ослабевает интенсивность «свечения» этой области. Метод бескровен, безвреден для больного и обслуживаю¬ щего персонала, может выполняться многократно

ипри любой тяжести состояния больного.

Внастоящее время можно выделить два направ¬ ления тепловизионных исследований: нативное и функциональное тепловидение. Нативное тепло¬ видение базируется на регистрации спонтанного теплового излучения, постоянно продуцируемого телом человека. Функциональное тепловидение — регистрация изменений теплового излучения в от¬ вет на различные провоцирующие функциональ¬ ные пробы (физические, фармакологические и т.д.).

Основополагающие работы R. Lawson [26] по термографии при раке молочных желез послужили

429

Руководство по черепно мозговой травме

толчком к широкому изучению диагностических возможностей тепловидения в различных областях медицины, в том числе при поражениях центральной и периферической нервной системы.

Анализ мировой литературы по использованию тепловизионного метода при патологии головного мозга показал, что наибольшее число публикаций посвящено его диагностическим возможностям при цереброваскулярном синдроме, обусловленном сте¬ нозом или тромбозом сонной артерии. E. W ood [30] впервые обнаружил, что при сн и ж ен и и объема циркулирующей крови во внутренней сонной ар¬ терии (ВСА) более, чем на 50%, в супраорбитальной области на стороне поражения выявляется сни¬ жение температуры. В последующих исследованиях был уточнен характер термографической картины при различных анатомических особенностях конеч¬ ных ветвей ВСА и состояния коллатерального кро¬ вообращения. Термоасимметрия 0,7°С и больше достоверно указывает на наличие стеноза или тром¬ боза ВСА [5, 15, 27, 28 и др.]

Д иагностические возможности тепловидения при черепно-мозговой травме до недавнего време¬ ни были практически не изучены. В публикациях E. Backhand [21, 22] впервые были приведены дан¬ ные о принципиальной возможности термораспоз¬ навания острых оболочечных гематом. На стороне внутричерепной гематомы автор обнаружил сни¬ жение интенсивности свечения. Однако в последующие годы это направление в зарубежной лите¬ ратуре дальнейшего развития не получило.

Сложившаяся ситуация имела логическое обосно¬ вание. Скорее всего, это было обусловлено внедре¬ нием в эти годы в ведущих зарубежных нейрохирур¬ гических клиниках методов прямой визуализации патологии головного мозга, таких как компьютер¬ ная и магнитно-резонансная томография. Кроме того, глубокое расположение мозга и его оболочек под толстым футляром кожных покровов и костей черепа было причиной скепсиса относительно воз¬ можности получения значимой тепловой инфор¬ мации в ИК -диапазоне от внутричерепной пато¬ логии.

14 . 1 . МЕТОДИКА НЕЙРОТЕПЛОВИДЕНИЯ

И сследования, вы п о лн ен н ы е в Н иж егородском Центре медицинского теплорадиовидения в 1979— 1985 гг. [6—8, 13, 14, 18, 24], развили новое на¬ правление — нейротепловидение, основанное на термовизуализации температурных изменений при патологии нервной системы, в том числе при раз¬ личных компримирующих формах Ч М Т . Разрабо¬ таны методики и описана синдромология различ¬ ных по расположению и срокам ф орм ирования внутричерепных травматических гематом, очагов

ушиба и размозжения мозгового вещества [6, 9, 13]. Изучены особенности тепловизионной карти¬ ны в зависимости от объема очага сдавления, от¬ ношения его к оболочкам и веществу мозга, в том числе при полисубстратных формах компрессии. Это направление было углублено в более поздних публикациях других авторов [12, 16].

Тепловизионные исследования можно проводить на любых серийных тепловизорах. Преимуществом быстродействующих тепловизоров является возмож¬ ность получать информацию в реальном масштабе времени, что особенно ценно при функциональ¬ ных исследованиях. Большими сервисными возмож¬ ностями обладает компьютерные тепловизионные системы, в частности отечественный малогабарит¬ ный тепловизор ТВ-04 на базе IBM/PC-X T и приборы шведской фирмы AGEMA. Данные системы регистрируют термограммы в черно-белом и цвет¬ ном изоображении, осуществляют различные ва¬ рианты обработки информации (оценка площадей, разницы температуры в цифровых значениях, по¬ строение гистограмм, термопрофилей и т.д.), за¬ пись и хранение ее на жестких и гибких носителях.

Независимо от способа регистрации тепловизионной информации (тепловизор или автоматизи¬ рованный комплекс) термограммы оцениваются по общим принципам. При качественной оценке оча¬ говых изменений тепловизионной картины опре¬ деляют: варианты (гипо-, гиперили изотермия) зон патологического свечения, локализацию (по отношению к анатомическим структурам), харак¬ тер контуров (четкие, диффузные), структуру (гетероили гомогенная), форму и площадь темпера¬ турных полей. При количественной оценке выделяют следующие признаки: температура фона, темпера¬ тура зон гипертермии и (или) гипотермии, вели¬ чины градиентов температуры и термоасимметрии.

Обследование проводится после бритья волос. Больные в ясном сознании, без грубых двигатель¬ ных нарушений обследуются сидя, при этом каме¬ ра тепловизора непосредственно наводится на кож¬ ные покровы головы; пациенты, находящиеся в тяжелом или бессознательном состоянии, — в по¬ ложении лежа на спине, а регистрация информа¬ ции осуществляется с использованием отражаю¬ щего наклонного зеркала.

Используют пять основных позиций для обсле¬ дования: передняя прямая, «сгибание головы под углом 45°», теменная и две боковые (левая и пра¬ вая) позиции. Наиболее диагностически значимыми для распознавания конвекситально расположенных внутричерепных гематом, очагов ушиба и размозжения головного мозга являются: теменная и пози¬ ция «сгибание головы под углом 45°»; для базальной локализации — боковые позиции. Исследования в нескольких позициях позволяет распознать не¬ сколько видов компрессии головного мозга и уточ¬ нить распространенность очага поражения.

430

Тепловидение и радиотермометрия при черепно мозговой травме

14.2. ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СИНДРОМОЛОГИЯ ОЧАГОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

На основании регистрации спонтанного теплового излучения кожных покровов головы представлена тепловизионная синдромология основных ф орм Ч М Т [6, 13].

Тепловизионный синдром острой внутричерепной гематомы характеризуется снижением интенсивнос¬ ти свечения кожных покровов головы в проекции долевой локализации гематомы с асимметрией тем¬ пературы между здоровой и пораженной сторонами выше 0,75°С. В зависимости от отношения гемато¬ мы к оболочкам мозга картина имеет некоторые особенности. П р и эпидуральных гематомах зона снижения температуры регистрируется чаще по ходу трещин и переломов костей свода черепа, имеет четко очерченные границы и перепад температуры 1°С и выше (рис. 14—1). Субдуральные гематомы характеризуются распространенной зоной сниже¬ н и я интенсивности свечения, занимаю щ ей всю половину головы или большую ее часть. Наиболь-

Рис. 14— 2. Термокраниограмма больного с острой субдуральной гематомой. Теменная проекция. Снижение интенсивнос¬ ти свечения в проекции гематомы в лобно-теменно-височной области справа.

момента получения травмы до тепловизионного обследования характеризуется сочетанием прямых и косвенных признаков. П ри исследовании в те¬ менной позиции в проекции локализации гемато¬ мы выявляется зона повы ш ения интенсивности свечения, занимающая латеральные отделы головы, чаще серповидной формы, с четкими границами. Перепад температуры между здоровой и поражен¬ ной сторонами 1—1,3°С (рис. 14—3). Реже реги¬ стрируется зона снижения интенсивности свече¬ ния с теми же качественными и количественными

Рис. 14 — 1. Термокраниограмма больного с закрытым переломом правой лобной и теменной костей и эпидуральной гематомой в проекции перелома. Боковая проекция справа. Снижение интенсивности свечения в виде полосы по ходу перелома.

шее снижение температуры регистрируется в про¬ екции ее максимальной толщины (рис. 14—2). П ри внутримозговых гематомах эта зона чаще округлой формы с размытыми границами, а перепад темпе¬ ратуры зависит от глубины залегания патологичес¬ кого субстрата, но не превышает 0,75°С.

Тепловизионный синдром хронической субдуральF ной гематомы в сроки от 15 суток до 3 месяцев от

Рис. 14— 3. Термокраниограмма больного с хронической субдуральной гематомой в левой теменно-височной области. Те¬ менная проекция. Зона повышения интенсивности свечения соответствует локализации гематомы.

431

Руководство по черепно мозговой травме

характеристиками. П р и исследовании в боковых проекциях на стороне хронической субдуральной гематомы на фоне относительно небольшого по¬ вы ш ения интенсивности свечения общего ф о н а выявляется дополнительное усиление излучения в виде четко очерченных рельефных полос по ходу ветвей наружной сонной артерии, чаще поверхност¬ ной височной, реже — лобной артерий.

Регистрация подобной тепловизионной карти¬ ны позволяет в дооперационном периоде уточнить не только сторонность поражения, но и локализа¬ цию гематомы по отношению к долям полушарий головного мозга, ее размеры и область наибольше¬ го оттеснения коры мозга содержимым гематомы.

Реже тепловизионная картина при хронических субдуральных гематомах проявляется только кос¬ венными признаками: усилением интенсивности свечения по ходу ветвей поверхностной височной или лобной артерий на стороне локализации оча¬ га. В этих случаях метод позволяет в дооперационном периоде только подтвердить наличие внутри¬ черепного объемного процесса без уточнения его генеза, так как подобный вариант тепловизионной картины может быть зарегистрирован и при дру¬ гих нозологических формах, например при менин - гиомах конвекситальной локализации.

Тепловизионный синдром кортикальноFсубкортиF кальных очагов размозжения головного мозга ха¬ рактеризуется зоной повы ш ен ия интенсивности свечения в проекции его долевой локализации. Эта зона на коже головы превышает истинные разме¬ ры участка травматической деструкции мозгового вещества. Перепад температуры от 1,0°С и выше (рис. 14—4). Интенсивность свечения варьирует в

Рис. 14— 4. Термокраниограмма боковой проекции слева боль¬ ного с парабазальным очагом размозжения левой лобной доли. Зона повышения интенсивности свечения округлой формы в проекции очага размозжения.

зависимости от площади участка повреждения и сроков с момента травмы. Максимум теплоизлуче¬ ния чаще приходится на 3—4 сутки после Ч М Т, что обусловлено развитием комплекса обменнососудистых нарушений.

Тепловизионный синдром полисубстратного сдавF ления головного мозга (чаще острая гематома и очаг размозжения) головного мозга вариабилен. В слу¬ чае расположения очагов патологии на противо¬ положных сторонах или на одной, но с некоторым отстоянием их друг от друга тепловизионная кар¬ тина мало отличается от типичного тепловизионного синдрома при изолированных формах и ха¬ рактеризуется снижением интенсивности свечения

впроекции долевой локализации острой гематомы и повышением — над очагом размозжения мозго¬ вого вещества.

При поэтажном расположении очагов сдавления мозга тепловизионная картина, в основном, зависит от соотношения их объемов. П ри большой оболочечной гематоме и небольших по площади очагах размозжения на термограммах чаще выяв¬ ляется только снижение интенсивности свечения (разница температур не превышает 0,75°С), зона патологического свечения, как правило, негомо¬ генная. П ри значительных деструкциях мозгового вещества и небольшой пластинчатой гематоме тепловизионная картина характеризуется зоной повыше¬ ния интенсивности свечения с перепадом темпера¬ туры до ГС при снижении общего фона свечения окружающих участков головы, либо мозаичной картиной в виде чередования «светлых» и «темных» пятен различной площади.

Уровень информативности нативного теплови¬ дения при компримирующих формах Ч М Т состав¬ ляет 66%, при острых оболочечных гематомах выше.

Имеются публикации о применении теплови¬ дения для оценки Ч М Т в остром и отдаленном периодах на основании обследования открытых участков головы и лица [18, 19]. Авторы регистри¬ ровали при сотрясении и ушибе головного мозга легкой степени нарушение тепловизионной кар¬ тины лица за счет гипертермии в области глазниц, носа и изменение проксимально-дистального тем¬ пературного градиента на конечностях.

Повы ш ен и ю информативности метода может способствовать создание методик функционального тепловидения, а также компьютеризованной реги¬ страции и обработки тепловизионных данных, что позволит объективизировать даже незначительные температурные изменения. Обоснованность подоб¬ ных предположений подтверждают эксперимен¬ тальные исследования на животных, выполненные

в1984—1990 гг. в Институте высшей нервной дея¬ тельности и нейрофизиологии [17]. Оказалось, что при специальной компьютерной обработке можно регистрировать не только стационарные тепловые возмущения, но и быстротекущие тепловые про-

432