Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

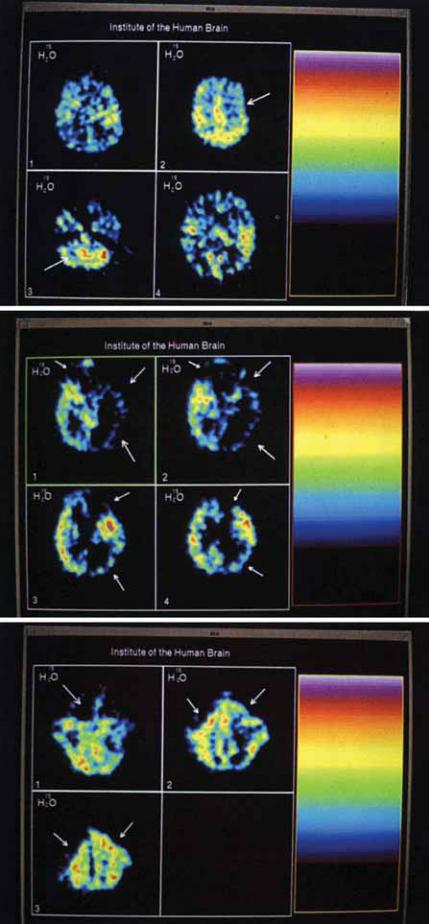

Рис. 16— 4. П Э Т исследование МК при ушибах головного мозга: 1—2 — практически полное отсутствие МК в базальньгх отделах левой височной доли, менее вы раж енное снижение его в правой височной доле как проявление контузионных очагов, снижение М К в стволе, перекрестньй м озж ечковьй диаш из (стрелка); 3—4 — множественные двусторонние зоны снижения М К в коре, подкорковых структурах (стрелки) и стволе как проявления контузионных очагов.

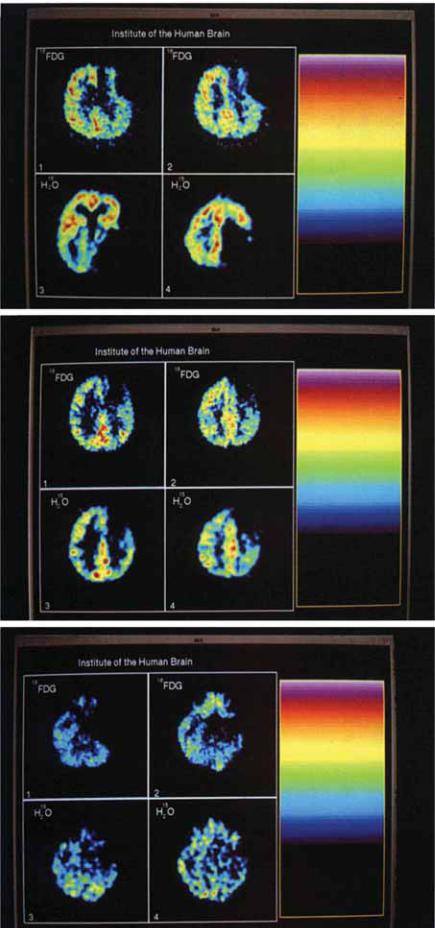

Рис. 16—6. П Э Т исследование МК у боль¬ ного с ушибом тяжелой степени, описание в тексте.

Рис. 16—7. Исследование МК у больного с ОЧМ Т: 1 — внутримозговая гематома (стрел¬ к а ); 2—3 — д в у с т о р о н н и е субдуральные гигромы (стрелки), снижение МК в лобновисочных областях с обеих сторон, более вы¬ раж ен н ое в базальных отделах слева к а к проявление ушиба мозга, резкая деформация левой височной доли.

Рис. 16— 8. Исследование МК у больного с посттравматической гидроцефалией: атрофия коры, головка правого хвостатого ядра не визуализируется (стрелка).

Рис. 16— 9. П Э Т исследование УПГ: аперфузионная зона в проекции кисты, снижение УП Г во всем правом полушарии (20%), снижение УП Г в правом таламусе (стрелка) на 54%. Хвостатое ядро справа не визуали¬ зируется.

Рис. 16—10. Исследование МК у больной с п о сттр авм ати ч еск о й к и сто й , о п и с а н и е в

Рис. 16— 11. П Э Т исследования больных с посттравматическими кистами с п ер и ф о - кальными изменениями: 1—2 — исследование УПГ; 3—4 — исследования МК у разных больных.

Рис. 16— 12. Посттравматическая киста левой лобной области с перифокальным сни- ж ен и е м У П Г и М К о д и н а к о в о й степени выраженности.

Рис. 16— 13. Сочетанное П Э Т исследование у больного с посттравматической кистой: 1— 2 — исследование УПГ; 3—4 — исследова-

ние |

М К . Отсутствие метаболизма |

и крово¬ |

|||

тока |

в |

базальных |

отделах |

левой |

височной |

до ли |

в |

п р о е к ц и и |

кисты, |

п е р и ф о к а л ь н ы е |

|

снижения МК и УПГ, метаболические изменения превалируют над снижением М К .

Руководство по черепно мозговой травме

Рис. 16—14. Сочетанное П Э Т исследование у больного с по- |

Рис. 16—15. П Э Т исследование |

мозгового кровотока у |

боль- |

сттравматической кистой: 1—2 — исследование УПГ; 3—4 — |

ных с последствиями Ч М Т: 1—2 |

— описание в тексте; |

3 — |

исследование М К . Выявляется зона полного отсутствия мета- |

киста без перифокальных изменений, совпадение данных КТ |

||

болизма и кровотока — киста. Снижение МК (в пределах 20%) |

и исследования М К . |

|

|

и УП Г до 45% во всем правом полушарии, но изменения ско- |

|

|

|

рости кровотока менее обш ирны по протяженности и выра¬ |

|

|

|

женности, чем метаболические. |

|

|

|

показывают необходимость дальнейших исследований в этом направлении.

16.3. ПЭТ СЕМИОТИКА ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ*

В данную работу включены результаты обследований 40 больных с ЧМ Т, находившихся на лечении в клинике нейрохирургии Института мозга человека РАН. П Э Т исследования проводились в лаборатории позитронно-эмиссионной томографии Института, КТ — в городском диагностическом центре № 1 . Каждый вид травматического поражения головного мозга описывается нами на относительно ограничен¬ ном количестве больных, которое тем не менее час¬ то больше, чем в приведенных выше работах.

Позитронно-эмиссионную томографию прово¬ дили на 8-кольцевом томографе фирмы «Scanditronix» (Ш веция), позволяющем одновременно получать изображения 15 аксиальных срезов толщиной 6,5 мм каждый. Пространственное разрешение камеры составляло 6,5 мм. Параметры камеры описаны подробно S. Holte et al [9]. Обработку данных осуществляли на базе вычислительного комплекса серии VAX фирмы D E C (СШ А).

В связи с тем, что работ, посвященных исследова¬ нию на ПЭТ больных с черепно-мозговой травмой, мало, нам было до не конца ясно, какой физиологи¬ ческий параметр и в какие сроки после травмы более информативен: МК или УПГ. У 23 больных мы определяли М К, у 11 — УПГ, в 6 случаях проводили сочетанные исследования. У больных с острой травмой, находящихся в тяжелом состоянии, определение УПГ часто затруднено из-за продолжительного времени

* Авторы выражают благодарность к.м.н. Н.А. Костенникову за помощь в начале работы.

исследования (около двух часов), тогда как исследо¬ вание МК занимает 15—20 минут.

Мы использовали количественный, визуальный и полуколичественный анализ МК и УПГ. Количест¬ венный анализ требует забора проб крови из лучевой артерии, что удлиняет время исследования и не всег¬ да технически возможно и целесообразно из-за тяже¬ лого состояния больных. В этом случае количествен¬ ная оценка не проводилась и мы могли говорить об относительном регионарном изменении МК и УПГ. Для более близкой к оптимальной оценке результатов все П ЭТ изображения сравнивались с данными, по¬ лученными на 15 здоровых добровольцах в возрасте 18—45 лет, не имевших в анамнезе указаний на Ч М Т

изаболевания нервной системы. «Нормальное» изо¬ бражение распределения воды, меченной 15O, отра¬

жающее картину скорости кровотока, характеризуется симметричным распределением радиофармпрепарата с наибольшей активностью в коре, мозжечке и базальных ганглиях (рис. 16—1). Аналогично выглядят

иизображения, полученные при исследовании УПГ.

16 . 3 . 1 . Острая черепно мозговая травма

16 . 3 . 1 . 1 . Ушибы головного мозга

ПЭТ-иследования проводились в сроки от 5 сут до 3 мес после Ч М Т, когда контузионные очаги вы¬ глядят как зоны сниженного МК и УПГ.

Из 4 больных с ушибами мозга средней степени тяжести по клиническим данным изменений на П ЭТ, имеющих отношение к травме, не было вы¬ явлено только у одного больного с нормальной КТ картиной. У этого больного с генуинной эпилеп¬ сией в анамнезе, на П Э Т был выявлен очаг сниже¬ ния УП Г размерами 16x13 мм в полюсе правой

452

Позитронно эмиссионная томография при черепно мозговой травме

височной доли, что мы трактуем как эпимитический фокус, по локализации совпадающий с ЭЭГданными. У остальных пострадавших были выяв¬ л е н ы и з м е н е н и я н а П Э Т р а з л и ч н о й с т е п е н и выраженности (рис. 16—2, 16—3, 1, 2).

У всех 10 больных с ушибами мозга тяжелой сте¬ пени были обнаружены большие по протяженности, множественные зоны снижения МК в коре.

Приведем наблюдение: больной К. 57лет поступил на 7 сутки после ЧМТ (избит). Клиническая картина при поступлении представлена выраженными психическими нарушениями, нарушением конвергенции, нистагмом, парезом взора вверх, патологическими стопными и кистевыми рефлексами. На краниограммах — травматическое расхождение лямбдовидного и чешуй¬ чатого швов слева. Левосторонняя КАГ без патологии. На ПЭТ через 10 дней после травмы: (рис. 16—4) снижение МК в базальных отделах левой височной доли и в передних отделах правой лобной, кроме того пере¬ крестный мозжечковый диашиз (стрелка). На фоне про¬ веденной терапии состояние улучшилось, сохранялись элементы интеллектуально мнестических нарушений.

У 4 больных выявлялось снижение МК в ство-ле головного мозга, причем 3 из них находились в момент исследования в коматозном состоянии. У двоих больных дополнительно выявлялись изме¬ нения в базальных ядрах. Особенностью П Э Т карти¬ ны у больных с различными степенями нарушения сознания было наличие множественных зон резкого снижения кровотока, распространявшихся на не¬ сколько долей, или внутричерепной гематомы.

Только у 4 из этих больных была возможность провести КТ исследование, соответствующее по срокам П Э Т, во всех случаях объем поражения, выявленный при П ЭТ, был выше.

Приведем наблюдение: больной И., 18 лет, переведен из больницы г. Сочи, где был оперирован по поводу тяжелой ЧМТ, внутрижелудочкового кровоиз¬ лияния, удалена субдуральная гематома слева. В послеоперационном периоде кома III, бульбарные нару¬ шения. При поступлении: сопор, дыхание через трахеостому, тетрапарез с преобладанием спастичес¬ ких проявлений сгибательного типа в левых конечностях, клонус обех стоп, с. Бабинского справа, акцент рефлексов справа. Спонтанная двигательная актив¬ ность отсутствовала, насильственный плач при любом раздражении. Глотание нарушено. ЭЭГ: грубые диф¬ фузные изменения, на их фоне преобладание медлен¬ ных волн справа и очаг раздражения в левой лобно височной области. Признаки выраженной гипертензии и преобладания тормозных процессов в коре больших полушарий. КТ: гиподенсные зоны контузии в обеих лобных и левой затылочной областях, контузионные очаги в области подкорковых ядер с обеих сторон, асим¬ метричная внутренняя гидроцефалия (рис. 16—5а, б). ПЭТ: резкое снижение (до 50%) МК в нижне средних отделах височной и лобной долей и целиком затылочной доле слева и базальных отделах лобной доли справа с наличием зон полного отсутствия кровотока (стрел¬ ки), выраженное неравномерное снижение МК в базальных ядрах с обеих сторон (рис. 16—6).

Впроцессе лечения была удалена трахеостома, появились сознательные реакции, восстановились ды¬ хание и глотание, появились активные движения в правых конечностях. Сохранялись спастический тет рапарез, моторная и сенсорная афазия.

Вданном случае можно также констатировать значительно бульший объем поражения по данным ПЭТ, чем определяемый на КТ, в связи с чем становится более по¬ нятной неврологическая симптоматика и появляются ос¬ нования для более адекватного выбора тактики лечения.

16.3.1.2. Внутричерепные гематомы

В литературе мы встретили описание двух исследо¬ ваний МК у больных с хроническими субдуральными гематомами с теми же П ЭТ симптомами, что на¬ блюдали и мы в 3 случаях посттравматических оболочечных гематом, которые относились к подострым и хроническим (от 4 до 45 сут после травмы). Из-за множественности мозговых поражений диа¬ гноз не был поставлен сразу в стационаре, где ока¬ зывалась неотложная помощь, а обследование про¬ водилось н а П Э Т п р и ухудш ении с о с т о я н и я . У всех трех больных в момент исследования имелись нарушения сознания от сопора до комы и разнооб¬ разная неврологическая симптоматика, обусловлен¬ ная ушибами головного мозга тяжелой степени и

а

б

Рис. 16—5. Ушиб мозга тяжелой степени, описание в тексте.

453

Руководство по черепно мозговой травме

сдавленней мозга. Были проведены исследования МК и у всех больных выявлены сходные ПЭТ признаки, проявлявшиеся в виде компрессии головного мозга с изменением контура мозга, образованием краевой аперфузионной зоны и дислокацией срединных структур. Предположены оболочечные гематомы. Больные были экстренно оперированы; в одном случае обнаружены двусторонние гигромы (рис. 16— 7, 2—3) и внутримозговая гематома (рис. 16—7, 1), во втором — гигрома (см. рис. 16—2, 2) и в третьем случае — субдуральная гематома. Объемы удаленных жидкостей от 50 до 100 мл. Также можем отметить и аналогичный случай правильной диагностики по результатам П Э Т исследования острой эпидуральной гематомы как осложнения после операции по поводу удаления конвекситальной менингиомы.

Мы в настоящий момент не можем дифференцировать эпидуральную гематому от субдуральной и от гигромы и считаем, что это предел метода при ис¬ пользовании Р Ф П , которыми мы располагаем, т.к. ПЭТ изображения распределения МК и УПГ не дают возможности получить изображение собственно ге¬ матомы (гигромы) в связи с отсутствием в этой зоне МК или метаболизма, а также не дают изображения костей свода черепа и твердой мозговой оболочки. Поэтому наиболее верным нам представляется не по¬ становка окончательного диагноза оболочечной гема¬ томы методом ПЭТ, а предположение о ее наличии.

При внутримозговой гематоме П ЭТ исследова¬ ние было проведено через 21 день после травмы, и в этом случае аперфузионная зона, сдавливающая соседние структуры, была так же предположитель¬ но расценена, как внутримозговая гематома, ок¬ руженная зоной отека со сниженным МК (рис. 16— 7, 1), но твердо вы сказаться в пользу и м е н н о гематомы не могли, т.к. это мог оказаться и очаг размозжения мозговой ткани. В заключение можно сказать, что диагностика внутричерепных гематом на П ЭТ не является методом выбора, в этом случае КТ имеет все преимущества перед П ЭТ благодаря возможности томоденситометрии.

Таким образом, при острой черепно-мозговой травме объем поражения, выявляемого при ПЭТ, как правило, превосходил таковой при КТ и в боль¬ шей степени коррелировал с клиническими симп¬ томами. У всех больных с ушибами тяжелой степени поражения были более распространенными, чем при ушибах средней степени тяжести, максимально выражены в состоянии комы при вовлечении ство¬ ла и подкорковых структур. Однако изменения в базальных ядрах имели место и при ушибах средней степени, и мы пока не можем сказать, поражение каких структур, кроме ствола, наиболее сильно влияет на исход и прогноз. Больший объем пораже¬ ния коррелировал с плохим неврологическим вос¬ становлением, но и не всегда полное восстановле¬ ние наблюдалось при относительно небольш ом поражении. Феномен перекрестного мозжечкового диашиза наблюдался у трех больных с неврологи-

ческой симптоматикой разной степени выраженно¬ сти, без четкой связи с тяжестью травмы и исходом.

16.3.2. Последствия черепно мозговой травмы

Как показывает наш опыт, ПЭТ исследования дают дополнительную информацию, касающуюся пост¬ травматических кистозных процессов головного моз¬ га, рубцово-атрофических изменений мозговой тка¬ ни, состояния подкорковых структур. Визуально по данным ПЭТ нельзя, однако, прямо судить о таких последствиях, как посттравматическая гидроцефалия или начальные симметричные атрофические процессы. Трудности при определении гидроцефалии связаны с тем, что значения МК и УПГ в белом веществе мозга ближе к желудочкам, чем к серому веществу, и на изображениях визуально трудно отдифференци¬ ровать белое вещество от желудочковой системы, что в сочетании с относительно низкой разрешающей способностью дела-ет невозможным точное опреде¬ ление размеров желудочков. Поэтому мы можем го¬ ворить только о выраженной гидроцефалии по кос¬ венным признакам, когда уже имеется заметная атрофия коры (рис. 16—8). О наличии диффузной атрофии мозга можно судить по общему снижению МК и/или УПГ, учитывая, что эти показатели снижаются и при нормальном старении [15, 19].

Посттравматические рубцово-спаечные процессы головного мозга и связанные с ними атрофические являются закономерными поздними исходами контузионных поражений, включая геморрагические уши¬ бы и разможения мозга. В зоне поражения развиваются глиозные рубцы, локальная атрофия мозга, возмож¬ но образование кистозных полостей. ПЭТ исследова¬ ния позволяют визуализировать распространенность и локализацию этих процессов, которые выявляются

ввиде зон значительного снижения МК и УПГ.

Пр и обследовании больных с посттравмати¬ ческими кистами головного мозга П ЭТ, конечно же, позволяет определить локализацию и разме¬ ры кист, но что значительно важнее, наличие или отсутствие перифокальных изменений, а именно снижение МК и/или УП Г вокруг кисты в струк¬ турно н е и зм е н е н н о й ткан и , чем м ож но объяс¬ нить клиническую симптоматику, не укладываю¬ щуюся в объем поражения, выявленный на КТ.

Мы обследовали 13 больных, у которых при КТ были обнаружены посттравматические кисты раз¬ личных локализаций, в 4 случаях присутствовали и умеренно выраженные, фокальные рубцово-атро- фические изменения вокруг кисты. Сроки прове¬ дения КТ и П ЭТ исследований — от 6 месяцев до 18 лет после травмы. На П ЭТ выявлялись кисты тех же размеров и локализаций, что и на КТ, но в трех случаях из четырех имело место снижение МК и/или УПГ в зоне рубцово-атрофических изменений на КТ и дополнительно, в двух из четырех, в подкор¬ ковых структурах (головки хвостатых ядер, таламу-

454

Позитронно эмиссионная томография при черепно мозговой травме

сы) как следствие диффузного аксонального повреждения мозга (рис. 16—8, 16—9). У четвертой больной при наличии на КТ рубцово-атрофических из- м е н е н и й в левых л о б н о й и в и с о ч н о й долях с формированием кист наблюдалось практически полное отсутствие МК той же локализации и снижение его на 43% во всем травмированном полушарии как результат его атрофии (рис. 16—10). Обращает на себя внимание и сохранившийся в течение 18 лет после травмы перекрестный мозжечковый диашиз (стрел¬ ка). В клинике имели место эпилептический синд¬ ром и частичная правосторонняя гемианопсия.

У 9 больных на КТ определялась только киста без перифокальных или атрофических изменений, при П Э Т же исследовании наряду с кистами у 6 из них выявлялось перифокальное снижение М К и/или УП Г (рис. 16—11, 1—4, 16—12, 16—13, 16— 14), а у одного из них — поражение подкорковых структур. У 3 больных данные П Э Т совпадали с данными КТ (рис. 16—15, 3).

Таким образом, в 10 случаях функциональные изменения превосходили структурные, совпаде¬ ние данных П Э Т и КТ мы наблюдали в 3 случаях.

У 7 больных при КТ исследовании выявлялись равномерные или неравномерные расширения субарахноидальных щелей различной степени выра¬ женности, у двоих из них была отмечена умеренно выраженная гидроцефалия. Клинические проявле¬ ния у этих больных были разнообразны и не укла¬ дывались только в картину посттравматического арахноидита. П Э Т симптоматика тоже была раз¬ лична: у двоих мы не выявили изменений УПГ, у 5 наблюдали снижения МК или УПГ в коре или подкорковых структурах, анатомически не изме¬ ненных (рис. 16—3, 4). Так, к примеру, у одного из больных с кистозно-слипчивым арахноидитом и гиперкинезом дрожательного типа в левых конеч¬ ностях, перенесшим ушиб мозга тяжелой степени за 3 года до исследования, на КТ было выявлено сочетание внутренней гидроцефалии с неравно¬ мерным расширением субарахноидальных щелей лобных долей, при П Э Т исследовании (рис. 16—3, 3) отмечено сниж ение У П Г в правом таламусе (стрелка). В данном случае П Э Т картина более пол¬ но соотвествует клинической симптоматике.

У двоих больных с фокальными изменениями плотности на КТ при П ЭТ исследовании мы видели распространенные изменения М К: диффузное сни¬ жение МК во всем травмированном полушарии.

Приведем наблюдение: больная Г, 19 лет, в результате автоаварии получила тяжелую черепно мозговую травму. Оперирована в городской больнице: первичная хирургическая обработка вдавленного перелома правой лобной кости, хирургическая обработка контузионных очагов правой лобной доли, декомпрессия. В послеоперационном периоде наблюдался апал лический синдром.

Поступила в Институт через пять месяцев после трав¬ мы для обследования и лечения. В сознании, реагиру¬ ет на болевые и световые раздражители, в речевой

контакт не вступает, взгляд не фиксирует, состояние расценивается как проявления акинетического мутиз ма. Наблюдается преходящий горизонтальный и вертикальный нистагм. Мышечный тонус повышен по спа¬ стическому типу, спонтанной двигательной активности нет, сухожильные рефлексы высокие, больше справа; спастический тетрапарез с преимущественной выра¬ женностью справа, симптомы Бабинского, Маринеску

сдвух сторон. Кормление через зонд. ЭЭГ: грубые диффузные медленные волны, комплексы эпилептиформ ной активности; в лобных отведениях грубые медлен¬ ные волны тета диапазона, справа — альфа активность

свысокоамплитудными комплексами. Пароксизмаль ная активность состоит из комплексов эпиактивности и захватывает все отведения. На КТ в правой лобной кос¬ ти — следы костно пластической трепанации. Неболь¬ шие участки пониженной плотности в лобных долях в сочетании с мелкими участками повышенной плотнос¬ ти, аналогичные изменения в подкорковых структурах, расширение всех отделов желудочковой системы, не¬ равномерное расширение субарахноидальных щелей. ПЭТ через 11 месяцев после травмы: (рис. 16—15,1—2) аперфузионная зона в передних отделах правой лоб¬ ной доли в зоне оперативного вмешательства, диффуз¬ ное умеренное снижение МК в обеих лобных долях, снижение МК на 50% в правом таламусе (стрелка).

На фоне проводимого лечения отмечается отчетли¬ вая активизация больной: реагирует на обращенную речь, выполняет простые задания, фиксирует взгляд, в значительной степени вырос объем движений в левых конечностях, восстановилась функция глотания, по¬ явились попытки артикуляции простых гласных звуков. Возможно общение с больной: активно дает утверди¬ тельные, отрицательные ответы жестами, кивками го¬ ловы, мимическими реакциями, отчетливо удается по¬ лучить голосовую реакцию при сопряженном пении.

Та к и м образом, из 9 больных этой группы совпадение КТ и П Э Т данных мы наблюдали в одном случае, в 6 случаях на П Э Т были отмечены изменения в структурно интактных зонах, у двух больных с КТ картиной посттравматического арах¬ ноидита изменений УП Г отмечено не было.

** *

Внастоящее время мы не можем однозначно выска¬ зываться в пользу какого-либо РФ П , хотя мы отме¬ тили тенденцию к преобладанию метаболических нарушений над изменениями МК у больных в отда¬ ленном периоде ЧМТ, что соответствует литературным данным. Если сравнивать изменения МК и УПГ

уодних и тех же больных, то из 6 случаев сочетанных исследований в 4 изменения МК совпадали с мета¬ болическими (рис. 16—12), а в 2 — наблюдалось пре¬ обладание метаболических нарушений (рис. 16—13, 16—14), что можно объяснить большим диапазоном метаболических изменений, а также восстановлени¬ ем кровотока после гибели нейронов в ишемизированной вследствие травмы зоне. Создается впечатле¬ ние, что исследование метаболизма глюкозы у таких больных является более информативным для опре¬ деления распространенности поражения мозговой ткани, что соответствует и литературным данным.

455

Руководство по черепно мозговой травме

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что в отдаленном периоде Ч М Т метод П Э Т высокочувствителен в установлении локализации и распространенности повреждения мозга. У 73% боль¬ ных, у которых были выявлены изменения на КТ, объем поражения мозга по данным П Э Т или пре¬ вышал структурные изменения, или выявлялись зоны снижения МК и/или УПГ в коре или под¬ корковых структурах тогда как на КТ отмечались лиш ь расширения субарахноидальных щелей, иногда в сочетании с умеренной гидроцефалией. У 18% больных наблюдалось совпадение данных КТ и ПЭТ. У 9% больных при атрофических изменениях мозга по данным КТ изменения УПГ выявлено не было. Следует отметить и тот факт, что симптом перекрестного мозжечкового диашиза может встре¬ чаться и в отдаленном периоде Ч М Т (через 4 и 18 лет после травмы). Таким образом, П Э Т исследова¬ ние М К и/или УПГ как метод, комплементарный КТ и М РТ, играет важную роль в оценке больных с последствиями ЧМ Т, показывая дисфункцию мозга в анатомически неизмененных областях, что во мно¬ гих случаях позволяет понять клиническую симп¬ томатику и назначить адекватное лечение.

Литература

1. Верещагин Н.В., Борисенко В.В., Власенко А.Г. Мозговое кровообращение. Современные методы исследования в клинической неврологии, Москва, 1993.

2.Корниенко В.Н., Васин Н.Я., Кузьменко В.А. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы, «Медицина», Москва, 1987.

3.Adams J.H ., Graham D.I., Murray L.S., Scott G. Diffuse axonal injury due to non-missile injury in humans: an

analysis of 45 cases. Ann Neurol 1982; 12: 557—563.

4.Alavi A., Fazekas T., Alves W ., et al. Positron emission tomography in the evaluation of head injury. J Cereb Blood Flow Metabolism 1987; 7: S646.

5.Alavi A. Functional and anatomical studies of head injury. J Neuropsych 1989; 1: S45.

6. Baron J.C., Bousser M .G ., Comar D., Castaigne P. Crossed cerebellar diaschisis in human supratentorial brain

infarction. |

Trans Am Neurol Assoc 1981; |

105: 459—461. |

||

7. Di |

Chiro G. Positron |

emission |

tomography |

using |

[18F]fluorodeoxyglucose in brain |

tumors. |

Ivest Radiol |

1987; |

|

22:360—371.

8.George J.K., Alavi A., Zimmerman R.A., et al. Metabolic (PET) correlates of anatomic lesions (CT/MRI) produced by head trauma (Abstract). J Nucl Med 1989; 30: 802.

9.Holte S., Eriksson L., Dahlbom M. A preliminary evaluation of the Scanditronix PC2048-15B brain scanner. European Journal of Nuclear Medicine 1989; 15: 719—721.

10.Humayun M.S., Presty S.K., Lafrance N . D . , et al. Local cerebral glucose abnormalities in mild closed head in¬

jured patients witn cognitive impairments. Nuclear Medi¬ cine Communications 1989; 10: 335—344.

11. Ishikawa T, Kawamura S, Hadeishi H, et al. Uncoup¬ ling between C B F and oxygen metabolism in a patient with chronic subdural hematoma: case report. J Neurol N eurosurg Psych 1992; 55: 401—403.

12.Jolles P.R., Chapman P.R., Alavi A. PET, CT and M RI in the evaluation of neuropsychiatric disorders: current applications. J Nucl Med 1989; 30: 1589—1606.

13.Kanno I., Iida S., Miura S., et al. A system for cere¬ bral blood flow measurement using an H215O autoradiographic

method and positron emission tomography. J. Cerebral Blood Flow Metabolism 1987; 7: 143—153.

14.Kety S.S. The theory and application of exchange of inert gas at the lungs and tissues. Pharmacol Res 1951; 3: 1—41.

15.Kuhl D.E., Metter E.J., Rieger W .H ., Phelps M .E.

Effects of human aging on patterns of local cerebral glucose utilisation determined by the [18F]fluorodeoxyglucose me¬

thod. J Cerebral Blood Flow Metabolism 1982; 2: 163—171.

16.Langfitt T.W., Obrist W .D ., Alavi A. Computerized tomography, magnetic resonance imaging and positron emis¬ sion tomography in the study of brain trauma. J. Neurosurg 1986; 64: 760—767.

17.Levin H.S., Williams D., Crofford M.J., et al. Relation¬ ship of depth of brain lesions to consciousness and outcome after closed head injury. J. Neurosurg 1988; 69: 861—866.

18.Levy E.D., Sidtis J.J., Rottenberg D.A., et al. Differences in cerebral blood flow and glucose utilisation in vegetative versus locked-in patients. Ann Neurology 1987; 22: 673—682.

19.Martin A.J., Friston K.J., Colebatch J.G., Frackowiak R.S.J. Decreases in regional cerebral blood flow with normal aging. J. Cerebral Blood Flow Metabolism 1991; 11: 684—689.

20.Ommaya A.K.,Gennarelli T.A. Cerebral concussions and traumatic unconsciousness. Correlation of experimental and clini¬ cal observations on blunt head injuries. Brain 1974; 97: 633—654.

21. Pacard R.C., H am L.P. Promising techniques in the assesment of mild head injury. Seminars in Neurology 1994;

14:74—83.

22.Phelps M.E., Huang S.C., Hoffman E.J., et al. To-

mographic measurement of local cerebral glucose metabolic rate in humans with [18F]2-fluoro-d-glucose: validation of

method. Ann Neurol 1979; 6: 371—388.

23. Rao N, Turski PA, Polcyn RE, et al. 18F positron emission computed tomography in closed head injury. Arch Phys Med Rehabil 1984; 65: 780—785.

24.Roberts M A , Manshadi F.F., Bushnell D.L., Hines M.E. Neurobehavioural dysfunction following mild traumatic brain in¬ jury in childhood — a case report with positive findigs on positron emission tomography. Brain Injury 1995; 9: 427—436.

25.Ruff R.M., Crouch J.A., Troster A.I., et al. Selected cases of poor outcome following a minor brain trauma: com¬ paring neuropsychological and positron emission tomogra¬ phy assesment. Brain Injury 1994; 8: 297—308.

26.Souder E, Alavi A, Uzzell B, et al. Correlations of F D G - PET and neuropsychological findings in head injured patients: preliminary data (Abstract). J Nucl Med 1990; 31: 876.

27.Strich S. Diffuse degeneration of the cerebral white matter in severe dementia following head injury. J. Neurol Neurosurg Psych 1956; 19: 163—185.

28.Tommasino C., Grana C., Lucignani G., et al. Regional cerebral metabolism of glucose in comatose and vegetative pa¬ tients. J. Neurosurgical Anesthesiology 1995; 7: 109—116.

29. W egener W.A., Alavi A. Positron emission tomogra¬ phy in the investigation of neuropsychiatric disorders: up¬ date and comparison with magnetic resonance imaging and computerized tomography. International J. of Radiation Ap¬ plications and Instrumentation — Part B, Nuclear Medicine and Biology 1991; 18: 569—582.

30. Worley G., Hoffman J.M ., Paine S.S., et al. 18-fluo- rodeoxyglucose positron emission tomography in children and adolescents with traumatic brain injury. Developmental Medi¬ cine and Child Neurology 1995; 37: 213—220.

456

Биохимические исследования при черепно мозговой травме

17

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

17.1. БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Ф изиологические ф у н к ц и и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ ) включают: механическую поддержку мозга, интрацеребральный транспорт веществ, удаление из центральной нервной системы (Ц Н С) метаболитов, таких, как лактат и С 0 2 , поддержание постоянного внутричерепного давления, защита Ц Н С от патогенных воздействий. Около 70% Ц С Ж образуется в хориоидальном сплетении, а также в эпителиальных клетках и в клетках ин - терстициальной соединительной ткани, находящих¬ ся в боковых третьем и четвертом желудочках мозга. Ц С Ж циркулирует из боковых мозговых желудоч¬ ков в третий и четвертый желудочки, поступает в субарахноидальное пространство, течет позади моз¬ говой гемисферы в парасагиттальной плоскости, где происходит его реабсорбция. Небольшое количе¬ ство Ц С Ж течет прямо вниз в мозговой ствол и спинной мозг, а затем возвращается в субарахноидальное пространство (рис. 17—1). Более детально образование и циркуляция Ц С Ж рассмотрены в специальных обзорах (13, 17, 19, 27, 29).

П ри черепно-мозговой травме, менингитах, опу¬ холях, внутримозговых кровоизлияниях циркуля¬ ция ликвора может быть нарушена из-за обструк¬ ции, поэтому концентрация аналитов в образцах люмбального и вентрикулярного ликвора может существенно отличаться.

В норме время перемещения ликвора от люмбального отдела к головному мозгу составляет около 1 часа; его течение в обратном направлении возможно несколько быстрее; общий объем ликвора у здорового взрослого человека — около 140 мл; скорость продукции — 0,35 мл/мин или 500 мл/сут; время полной замены — 5—7 час (17).

Ц С Ж в норме представляет собой кристальночистую жидкость. Мутный, гнойный, вязкий, кро-

Рис. 17— 1. Образование и циркуляция Ц С Ж

вавый или пигментированный ликвор сопутствует многим заболеваниям. Если концентрация белка превышает 15 г/л, то возможно образование в про¬ бе ликвора сгустка или пленки.

Ксантохромия или пигментация, наблюдается при некоторых заболеваниях. Розовая или оранжевая пигментация часто связана с оксигемоглобином, ко¬ торый может образовываться из свежей крови в те¬ чение 2—36 часов после кровоизлияния в мозг. Жел¬ тая пигментация обычно связана с присутствием в Ц С Ж билирубина, образованного из гемоглобина, у пациентов в более поздние сроки после кровоизлия¬ ния (обычно от 10—48 часов и до 4 недель). Подоб-

457

Руководство по черепно мозговой травме

ная окраска ликвора возможна и в том случае, если содержание билирубина в сыворотке превышает 170 мкмоль/л. Следует помнить, что ксантохромия может появиться in vitro из-за попадания во время взятия в пробу Ц С Ж эритроцитов в том случае, если в течение двух часов после взятия образцы ликвора не отцентрифугировать и не отделить от осадка.

Ликвор на 99% состоит из воды (плазма крови — на 93%). Осмолярность ликвора и крови очень схожи, другие показатели имеют некоторые различия (17). Около 80% белка поступает в ликвор из

крови и 20% |

продуцируется |

клетками Ц Н С . Так |

|

как белки в |

Ц С Ж попадают |

в |

основном ультра¬ |

фильтрацией плазмы крови, |

то |

в Ц С Ж присутст¬ |

|

вуют такие белки, как альбумин, преальбумин и трансферрин, находящиеся в плазме в относитель¬ но большом количестве. Специфические для Ц Н С белки (основной белок миелина, кислый глиальный фибриллярный белок и -белок) в норме со¬ ставляют только 1—2% от концентрации общего белка в ликворе. Некоторые специфические белки — нейронспецифическая енолаза (НСЕ), белок S-100, основной белок миелина — появляются в ликворе при различных заболеваниях Ц Н С . Большинство из белков ликвора, включая общий белок, имеют очень широкие границы, обозначенные как «нормальные значения». Частично эта вариабельность связана с особенностями технологии того или иного метода, но концентрация отдельных аналитов Ц С Ж может зависеть от возраста пациентов, иммунологической

активности, активности воспалительного процесса, количеством гибнущих клеток мозга и от состояния образца ликвора (17, 29, 30). П ри интерпретации результатов, полученных при измерении некоторых аналитов в Ц С Ж , все это необходимо учитывать.

17.2.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦСЖ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Основа биохимических исследований — наблюде¬ ние за больными в динамике. Лабораторные тесты имеют два потенциальных преимущества перед дру¬ гими диагностическими средствами. Во-первых, про¬ гнозирование исхода на основе клинических данных очень субъективно и часто нереально. Клиницист, оценивая неврологическую симптоматику у пациен¬ тов с травмой мозга и используя известную шкалу комы Глазго, может составить прогноз не более, чем у 60% больных (11). Во-вторых, хотя современная компьютерная томография и ядерно-магнитный ре¬ зонанс технически позволяют определять малые по объему повреждения Ц Н С , они не могут дифферен¬ цировать эти повреждения и судить — обратимы они или нет (11). Основные аналиты ЦСЖ , рекомендуе¬ мые для определения у больных после черепно-моз¬ говой травмы, представлены в таблице 17—1.

Табл. 17—1

Лабораторные показатели |

Ц С Ж при черепно-мозговой травме |

||

|

|

|

|

Показатель |

Характеристика |

Преимущества |

Недостатки |

|

|

|

|

Лактат |

Не зависит от |

Простой метод. |

Не может диагностировать |

|

концентрации |

Имеет прогностическое |

обратимые или |

|

в сыворотке |

значение |

необратимые нарушения |

|

|

|

|

ЛДГ |

Хорошо |

Известный метод. |

Н еспецифичен, |

|

изученный |

Чувствительный тест для |

изоферменты также |

|

внутриклеточный |

иш емических нарушений. |

неспециф ичны |

|

фермент |

Появляется позднее |

|

|

|

других маркеров |

|

|

|

|

|

Креатинкиназа-ВВ |

Изофермент КК -ВВ |

Известный метод, |

Активность КК -ВВ |

(КК-ВВ) |

составляет 95% |

специфичен для Ц Н С |

быстро падает in vivo |

|

от общей активности |

|

и in vitro |

|

К К в Ц Н С |

|

|

|

|

|

|

Н С Е |

Д им ер |

Н ейроспециф ический |

Нет прямого определения, |

(норма: |

|

белок, содержание |

содержание в ликворе |

около 6,5 мкг/л) |

|

в ликворе зависит |

не связано с исходом, |

|

|

от размеров и локализации |

мало исследован |

|

|

повреждения |

|

|

|

|

|

S-100 протеин |

В Ц Н С в большом |

Специфичен для Ц Н С , |

Нет прямого метода |

(норма: |

количестве, связан |

содержание в ликворе |

определения, |

около 406 пмоль/л) |

с кальцием |

связано с размером |

мало исследован |

|

|

повреждения |

|

|

|

|

|

Основной белок |

Специфичен для |

Специфичен для Ц Н С , |

Нет прямого метода |

миелина |

мозга, ассоциируется |

больше специфичен |

определения, менее |

(норма: |

с деструкцией белого |

для деструкции, чем |

чувствительный, |

около 4 мг/л) |

вещества мозга |

для воспаления |

чем ЛДГ и КК -ВВ, |

|

|

|

мало исследован |

|

|

|

|

458