Клин рук-во по ЧМТ том 1

.PDF

Магнитно резонансная томография в диагностике черепно мозговой травмы

В

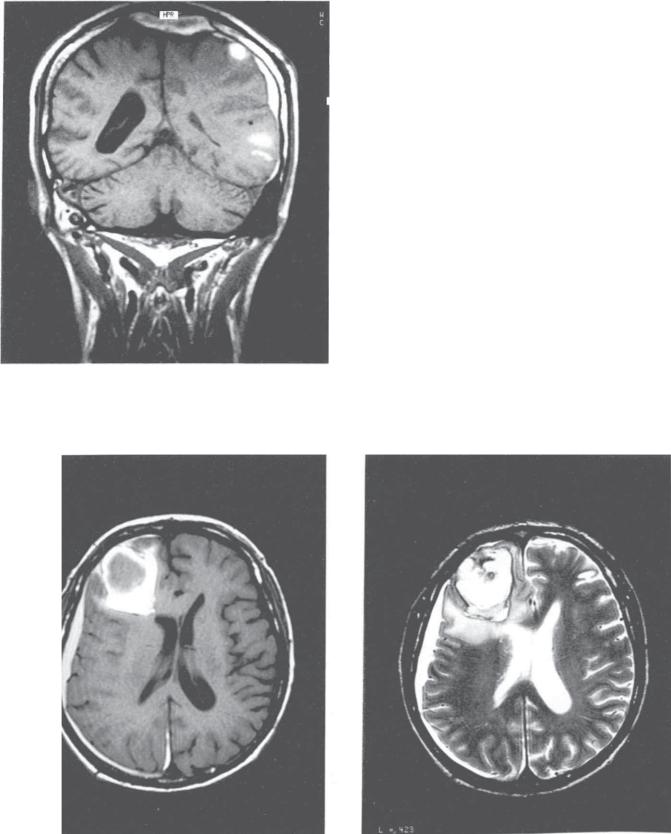

В — коронарные томограммы по Т1 . Крупная внутримозговая подострая гематома левой лобной доли сочетается с плоскост¬ ной субдуральной гематомой над левым полушарием и вдав¬ ленным переломом костей свода в теменно-парасагиттальной области.

А |

Б |

Рис. 20— 6. Сочетание внутримозговой и субдуральной гематом. А — Т 1 - и Б — Т2-томограммы. Корти¬ кальные отделы внутримозговой гематомы правой лобной доли соприкасаются с субдуральной гематомой, распространяющейся над правым полушарием.

519

Руководство по черепно мозговой травме

20.3. СЕМИОТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Эпидуральные гематомы. На МР-томограммах эпи - дуральные гематомы определяются как объемные сферические образования, отслаивающие твердую мозговую оболочку, которая выглядит как тонкая полоска пониженной интенсивности сигнала между гематомой и мозговым веществом. Для эпидуральных гематом характерна лин зообразн ая форма, бблыиая толщина по сравнению с субдуральными гематомами, и края гематомы обычно не пересека¬ ют лямдовидный и коронарный швы (рис. 20—7). Острые эпидуральные гематомы выглядят практи¬ чески изоинтенсивными на томограммах по Т1 и гиперинтенсивными на томограммах по Т2, в подострой и хронической стадиях о н и становятся гиперинтенсивными в обоих режимах сканирова¬ ния . В дальн ей и ем контрастность эпидуральных гематом практически не меняется.

С убдуральные гематомы. В целом субдуральные гематомы повторяют этапы р азр еи ен и я внутримозговых гематом (см. раздел 20.2). В острой стадии возможна низкая контрастность изображения на МР-томограммах за счет отсутствия метгемоглобина (рис. 20—8). До 30% хронических субдуральных гематом выглядят гипоили изоинтенсивными на

томограммах по Т1 , но практически все они харак¬ теризуются п о в ы и е н н о й интенсивностью сигнала на томограммах по Т2. В случаях повторных кро¬ воизлияний в подострые или хронические субдуральные гематомы отмечаетсся гетерогенность их структуры (рис. 20—9). Капсула хронических ге¬ матом, как правило, интенсивно накапливает кон¬ трастное вещество, что позволяет их дифференци¬ ровать от гигром и арахноидальных кист (18). М Р Т позволяет х о р о и о выявлять субдуральные гемато¬ мы изоинтенсивны е при К Т-исследовании (17) (рис. 20—10). М Р Т также имеет преимущества при плоскостных субдуральных гематомах, которые за¬ ходят в межполуиарную щель или стелятся базально (рис. 20—11).

С убдуральные гигромы. Путем измерения плот¬ ности жидкостного содержимого при КТ очень трудно отдифференцировать гигрому от хронической субдуральной гематомы. С помощью М РТ можно бо¬ лее точно определить распространенность гигромы, особенно базального расположения. Анализируя контрастность изображения жидкой среды на то¬ мограммах по Т1 и Т2 с больией достоверностью, чем по данным КТ, допустимо предполагать нали¬ чие в ней геморрагического слагаемого и повыиенной концентрации белка. Гигромы на томограммах по Т1 и Т2 по контрастности изображения практически не

А |

Б |

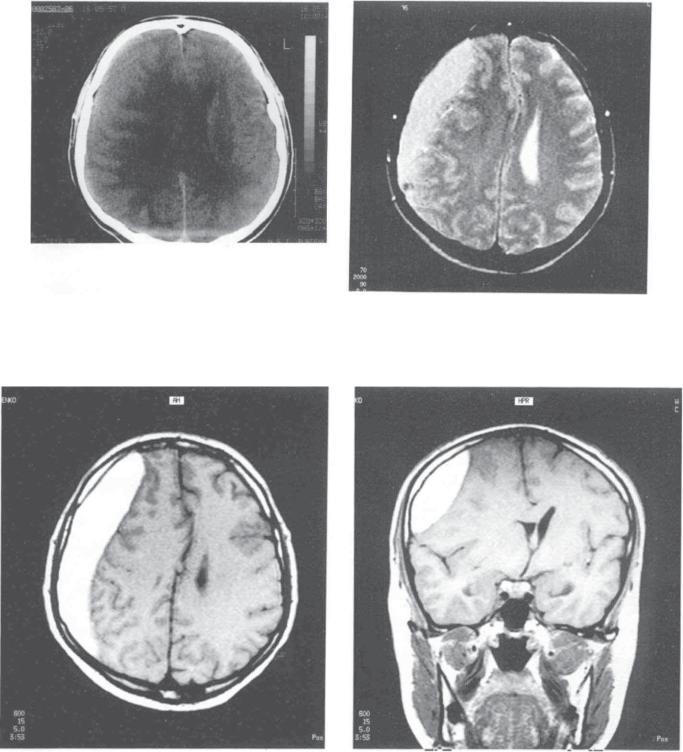

Рис. 20— 7. Подострая эпидуральная гематома в левой теменной области и пластинчатая субдуральная гематома над правым полушарием и передними отделами левого полушария. А — Т2- и Б — Т1 томограм¬ мы . В левой теменной области определяется гиперинтенсивное образование линзообразной ф орм ы . В режиме Т2 его внутренний контур подчеркнут ободком гипоинтенсивного сигнала (уплотненной твердой мозговой оболочкой) — эпидуральная гематома. Узкая протяженная зона повышенной интенсивности сиг¬ нала, распространяющаяся над затылочной, теменной и лобными долями справа — субдуральная гематома.

520

Магнитно резонансная томография в диагностике черепно мозговой травмы

А |

Б |

Рис. 20— 8. Острая субдуральная гематома в левой теменно -височной области. А — на томограмме Т2 гематома видна как зона гетерогенного понижения сигнала, возможно за счет наличия диоксигемоглобина. Выявляется небольшой контузионны й очаг в правой височной доле по механизму противоудара. Б — томограмма по Т1 выявляет субдуральную гематому, которая по контрастности изображения слабо отлича¬ ется от вещества головного мозга с умеренной компрессией гомолатерального желудочка.

Рис. 20— 9. Хроническая двухсторонняя гематома. А, Б, В — М РТ до операции. А — фронтальный срез в режиме Т1 . Б — аксиальный срез в режиме Т1 .

521

Руководство по черепно мозговой травме

В — аксиальный срез в режиме Т2. Видна гетерогенность строения гематомы. Г, Д, Е — контроль спустя 2 мес после операции закрытого наружного дренирования. Отмечается расправление полушарий, хорошо прослеживаются конвекситальные субарахноидальные щели. Остатки гематомы над правым полушарием.

522

Магнитно резонансная томография в диагностике черепно мозговой травмы

А |

Б |

В |

Г |

Рис. 20— 10. Подострая субдуральная гематома справа. А — КТ, отсутствие субарахноидальных щелей по конвексу справа, грубая дислокация боковых желудочков справа налево, гематома не визуализируется — изоденсивная. Б — МР-томограмма в режиме Т2, В, Г — аксиальная и фронтальная МР — томограммы в режиме Т1 — распространенная субдуральная гематома видна контрастно.

523

Руководство по черепно мозговой травме

А Б

В |

Г |

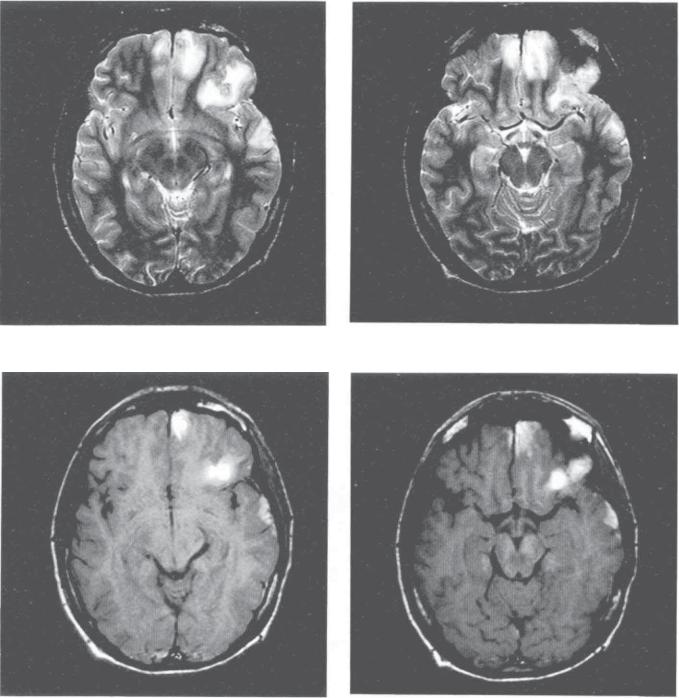

Рис. 20 — 11 . П лоскостная субдуральная гематома слева. А (Т2), Б (Т1) — аксиальные срезы выявляют плоскостную субдуральную гематому с резким ее «расширением» в задних отделах. Видна деф ормация охватывающей цистерны. В (Т1), Г (Т1) — фронтальные срезы дополняют представление о распростране¬ нии гематомы по основанию средней черепной ямки, вдоль намета мозжечка и в межполушарную щель. Видно резкое смещение третьего и боковых желудочков слева направо и отсутствие конвекситальных субарахноидальных щелей на стороне гематомы.

524

Магнитно резонансная томография в диагностике черепно мозговой травмы

отличаются от ликвора или же чуть ярче на томограммах по Т2 вследствие повышенного содержания белка. Среднее по степени повышение сигнала на томограммах по Т1 могут занимать гигромы

сгеморрагическим к о м п о н ен то м (рис. 20— 12).

Вотличие от субдуральных гематом у гигром нет

А

Рис. 20— 12. Двухсторонние травматические гигромы в передних отделах обоих полушарий. А — MP-томограмма по Т2 — гигромы имеют интенсивность сигнала, идентичную ликвору. Б — MP-томограмма в режиме Т1 — видны посттравматичес¬ кие изм ен ен и я мягких тканей в правой тем енно - височной области, слева гигрома отличается по контрастности от ликвора за счет геморрагического компонента.

богато васкуляризированной капсулы и, соответ¬ ственно, не отмечается накопления контрастного вещества по контурам после его внутривенного введения.

Дифференцировать субдуральные гигромы нуж¬ но также с наружной водянкой вследствие компен¬ саторного расш ирения конвекситальных субарахноидальных щелей на фоне атрофического процесса

илокальными участками атрофии вещества голов¬ ного мозга вследствие перенесенных инсультов или на месте старых контузионных очагов. В первом случае отмечается увеличение расстояния между костями свода черепа и всей конвекситальной по¬ верхностью больших полушарий, расширение бо¬ розд, межполушарной щели, сильвиевых щелей с двух сторон, обычно в сочетании с умеренной внут¬ ренней водянкой. Во втором — участки атрофии имеют неправильную форму и сочетаются с локаль¬ ным расширением желудочковой системы и под¬ тянутостью близлежащего отдела желудочка к очагу атрофии. Гигромы также нужно дифференцировать от врожденных аномалий и гемиатрофий, арахноидальных кист. Больш ой давности хронические субдуральные гематомы могут симулировать на M P - томограммах субдуральные гигромы. Это связано с тем, что с течением времени количество раство¬ ренного в них метгемоглобина может значительно уменьшаться вследствии его разведения, абсорбции

идальнейшего распада (3).

С убарахноидальные кровоизлияния. М н ен ие об эффективности М РТ в диагностике острых субарахноидальных кровоизлияний неоднозначно, одни считают его очень чувствительным, специфичным и точным (19), другие находят определенные огра¬ ничения (20). Дело в том, что свежая кровь, сме¬ ш анная с ликвором, очень незначительно повы¬ шает сигнал на томограммах по Т1 и минимально понижает на томограммах по Т2. Однако однозначно, что М Р Т гораздо точнее КТ выявляет субарахноидальные кровоизлияния в подострой и хрони¬ ческой стадиях, когда кровь или даже ее следы за счет наличия метгемоглобина, играют роль естест¬ венного контраста и обеспечивают высокий сиг¬ нал на томограммах по Т1 и Т2. После нескольких перенесенных внутрижелудочковых или субарахноидальных кровоизлияний можно наблюдать отло¬ жения гемосидерина в мягкой мозговой оболочке больших полушарий и мозжечка, вокруг ствола го¬ ловного мозга и в позвоночном канале, что нахо¬ дит свое отражение на томограммах по Т2 в виде темной каймы, отделяющей поверхность головного мозга от ликворных цистерн. В литературе это позд¬ нее проявление субарахноидальных кровоизлияний получило название поверхностный сидероз (21).

Интравентрикулярные кровоизлияния. М Р Т при внутрижелудочковых к р о в о и зли я н и я х выявляет кровь, при этом может обнаруживаться разграни¬ чительный уровень с ликвором. Одновременно час-

525

Руководство |

по черепно мозговой травме |

|

|

то на MP-томограммах встречаются геморрагичес¬ |

Б |

||

кие участки в базальных ганглиях и белом вещест¬ |

|||

|

|||

ве больших полушарий, а также признаки субарах- |

|

||

ноидального |

кровоизлияния. |

|

|

Диффузные аксональные повреждения. Изменения, выявляемые на MP-томограммах при диффуз¬ ных аксональных повреждениях, зависят от нали¬ чия или отсутствия кровоизлияний и их давности (22). Изображения по Т1 часто малоинформатив¬ ны. На томограммах по Т2 наиболее частой наход¬ кой является наличие мелкоочаговых гиперинтен¬ сивных очагов на границе серого и белого вещества и мозолистом теле. С течением времени интенсив¬ ность изображения этих очагов понижается. П ри микрокровоизлияниях в местах поражения аксо¬ нов на томограммах по Т1 появляются признаки наличия дериватов окисления гемоглобина. M m - жественные участки понижения сигнала на томо¬ граммах по Т2 и с использованием градиентного эхо могут наблюдаться в течение многих лет после травмы.

Ушибы головного мозга. M PТ является очень чув¬ ствительным методом в выявлении корковых контузионных очагов, особенно в подострой стадии (24, 25). На томограммах по Т2 видны участки повышен¬ ной интенсивности сигнала с нечеткими контура¬ ми. Контузионные очаги обычно характеризуются гетерогенно измененной интенсивностью сигнала на томограммах по Т1 и на томограммах по Т2 за счет наличия геморрагических участков (рис. 20—13).

В зависимости от выраженности деструктивных изменений, признаков отека мозга, а также коли¬ чества излившейся крови выделяют три вида оча¬ гов ушиба мозга (2).

А

Рис. 20— 13. Контузионные очаги справа по механизму удара, слева — по механизму противоудара. А — аксиальная M P - томограмма в режиме Т2, в правой височной доле над пира¬ мидкой определяется патологический участок с нечеткими кон¬ т у р а м и г е т е р о г е н н о й с т р у к т у р ы , с л е в а — н е б о л ь ш о й кортикально-субкортикальный очаг ушиба. Б, В — описан¬ ные контузионные очаги на аксиальной и фронтальной томо¬ граммах по Т1 .

526

Магнитно резонансная томография в диагностике черепно мозговой травмы

При ушибе мозга легкой степени на MP-томограм- мах выявляется патологический участок в виде огра¬ ниченной зоны отека, который быстро подвергается обратному развитию без остаточных структурных изменений.

Ушибы мозга средней степени при M P Т выявля¬ ются в виде очаговых изменений гетерогенной или гомогенной структуры, что определяется особен-

ностями кровоизлияний в зоне ушиба и их дав¬ ностью, и отражает ситуацию геморрагического пропитывания мозговой ткани без грубой ее де¬ струкции (рис. 20—14).

Ушибы мозга тяжелой степени содержат мозго¬ вой детрит, излившуюся кровь и отечную жидкость, и выглядят на M P Т значительно более гетерогенными (рис. 20—15). В динамике структура их стано-

А |

Б |

|

В |

г |

Рис. 20— 14. Ушиб головного мозга средней степени. А, Б (Т2) — в базальных отделах правой лобной доли определяется участок гетерогенного повышения интенсивности сигнала с нечеткими контурами. В, Г (Т1) — более локальные гиперинтенсивные участки свидетельствуют о наличии геморрагического пропитывания.

527

Руководство по черепно мозговой травме

А Б

Рис. 20—15. Ушиб мозга тяжелой степени со множественными очагами размозжения. А — аксиальная MP — томограмма по Т2, Б — аксиальная по Т1 и В — фронтальные по Т 1 . Видны крупные очаги размозжения в правой лобной доле, теменной и затылочной долях с двух сторон. На томограмме по Т2 цент¬ ральные участки очагов размозжения видны гипоинтенсивными, что обусловлено присутствием диоксигемоглобина. На томограммах по Т1 те же участки видны гиперинтенсивными за счет одновременного присутствия метгемоглобина. На фрон¬ тальной томограмме определяется перелом теменной кости.

вится более однородной. Объемный эффект пато¬ логического субстрата регрессирует медленнее, ука¬ зывая на существование в очаге ушиба нерассосав- ш е й с я р а з м о з ж е н н о й тк а н и и сгустков крови . Исчезновение объемного эффекта к 30—40 сут пос¬ ле травмы свидетельствует о рассасывании патоло¬ гического субстрата и формировании на его месте зон атрофии и кистозных полостей.

Следует отметить, что при разрешении очагов ушиба и внутримозговых гематом изменения на MP-томограммах наблюдаются гораздо дольше, чем при К Т (23).

20.4. ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ ЧЕРЕПНО

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Pоль M P Т в диагностике острой черепно-мозго¬ вой травмы исключительно велика, однако она не менее значима и при последствиях 4 M T В зави¬ симости от характера и степени тяжести патоморфологических изменений мозговой ткани, подоболочечных пространств и желудочковой системы выявляют диффузные и очаговые изменения.

Посттравматические очаговые изменения легкой степени на M P Т представлены небольшими зонами изменения M P-сигнала в коре или прилежащем белом веществе, чаще лобно-базально-височной локализации, отражая локальное разрежение сосу¬ дистой сети и частичную демиелинизацию участка мозга.

Посттравматические очаговые изменения средней степени характеризуются локальными изменениями

528