- •Теория электрической связи

- •Оглавление

- •I. Сообщения, сигналы и помехи, их математические модели

- •1. Общие сведения о системах электрической связи

- •1.1. Информация, сообщения, сигналы и помехи

- •1.2. Общие принципы построения систем связи

- •1.3. Классификация систем связи

- •2. Математическая модель сигналов

- •2.1. Математическое описание сигнала

- •2.2. Математическое представление сигналов

- •2.3. Геометрическое представление сигналов

- •2.4. Представление сигналов в виде рядов ортогональных функций

- •3. Спектральные характеристики сигналов

- •3.1. Спектральное представление периодических сигналов

- •3.2. Спектральное представление непериодических сигналов

- •3.3. Основные свойства преобразования Фурье:

- •1) Линейность.

- •4) Теорема запаздывания.

- •10) Спектры мощности.

- •4. Сигналы с ограниченным спектром. Теорема Котельникова

- •4.1. Разложение непрерывных сигналов в ряд Котельникова

- •Спектр периодической последовательности дельта-импульсов в соответствии с формулой для u(t) имеет следующий вид:

- •4.2. Спектр дискретизированного сигнала

- •4.3. Спектр дискретизированного сигнала при дискретизации импульсами конечной длительности (сигнал амплитудно-импульсной модуляции или аим сигнал)

- •4.4. Восстановление непрерывного сигнала из отсчётов

- •4.5. Погрешности дискретизации и восстановления непрерывных сигналов

- •5. Случайные процессы

- •5.1. Характеристики случайных процессов

- •Функция распределения вероятностей сп (фрв).

- •Двумерная фрв.

- •Функция плотности вероятностей случайного процесса (фпв)

- •Стационарность.

- •Эргодичность.

- •5.2. Нормальный случайный процесс (гауссов процесс)

- •5.3. Фпв и фрв для гармонического колебания со случайной начальной фазой

- •5.4. Фпв для суммы нормального случайного процесса и гармонического колебания со случайной начальной фазой

- •5.5. Огибающая и фаза узкополосного случайного процесса

- •5.6. Флуктуационный шум

- •6. Комплексное представление сигналов и помех

- •6.1. Понятие аналитического сигнала

- •6.2. Огибающая, мгновенная фаза и мгновенная частота узкополосного случайного процесса

- •7. Корреляционная функция детерминированных сигналов

- •7.1. Автокорреляция вещественного сигнала

- •Свойства автокорреляционной функции вещественного сигнала:

- •7.2. Автокорреляция дискретного сигнала

- •7.3. Связь корреляционной функции с энергетическим спектром

- •7.4. Практическое применение корреляционной функции

- •II. Методы формирования и преобразования сигналов

- •8. Модуляция сигналов

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Амплитудная модуляция гармонического колебания

- •8.3. Балансная и однополосная модуляция гармонической несущей

- •9. Методы угловой модуляции

- •9.1. Принципы частотной и фазовой (угловой) модуляции

- •9.2. Спектр сигналов угловой модуляции

- •9.3. Формирование и детектирование сигналов амплитудной и однополосной амплитудной модуляции

- •9.4. Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции

- •10. Манипуляция сигналов

- •10.1. Временные и спектральные характеристики амплитудно- манипулированных сигналов

- •10.2. Временные и спектральные характеристики частотно-манипулированных сигналов

- •10.3. Фазовая (относительно-фазовая) манипуляция сигналов

- •III. Алгоритмы цифровой обработки сигналов

- •11. Основы цифровой обработки сигналов

- •11.1. Общие понятия о цифровой обработке

- •11.2. Квантование сигнала

- •11.3. Кодирование сигнала

- •11.4. Декодирование сигнала

- •12. Обработка дискретных сигналов

- •12.1. Алгоритмы дискретного и быстрого преобразований Фурье

- •12.2. Стационарные линейные дискретные цепи

- •12.3. Цепи с конечной импульсной характеристикой (ких-цепи)

- •12.4. Рекурсивные цепи

- •12.5. Устойчивость лис-цепей

- •13. Цифровые фильтры

- •13.1. Методы синтеза ких-фильтров

- •13.2. Синтез бих-фильтров на основе аналого-цифровой трансформации

- •IV. Каналы связи

- •14. Каналы связи

- •14.1. Модели непрерывных каналов

- •14.2. Модели дискретных каналов

- •V. Теория передачи и кодирования сообщений

- •15. Теория передачи информации

- •15.1. Количество информации переданной по дискретному каналу

- •15.2. Пропускная способность дискретного канала

- •15.3. Пропускная способность симметричного дискретного канала без памяти

- •15.4. Методы сжатия дискретных сообщений

- •15.4.1. Условия существования оптимального неравномерного кода

- •15.4.2. Показатели эффективности сжатия

- •15.4.3. Кодирование источника дискретных сообщений методом Шеннона-Фано

- •15.4.4. Кодирование источника дискретных сообщений методом Хаффмена

- •15.5. Количество информации, переданной по непрерывному каналу

- •15.6. Пропускная способность непрерывного канала

- •16. Теория кодирования сообщений

- •Классификация помехоустойчивых кодов

- •16.1. Коды с обнаружением ошибок

- •16.1.1. Код с проверкой на четность.

- •16.1.2. Код с постоянным весом.

- •16.1.3. Корреляционный код (Код с удвоением).

- •16.1.4. Инверсный код.

- •16.2. Корректирующие коды

- •16.2.1. Код Хэмминга

- •16.2.2. Циклические коды

- •16.2.3. Коды Рида-Соломона

- •V. Помехоустойчивость

- •17. Помехоустойчивость систем передачи дискретных сообщений

- •17.1. Основные понятия и термины

- •17.2. Бинарная задача проверки простых гипотез

- •17.3. Приём полностью известного сигнала (когерентный приём)

- •17.4. Согласованная фильтрация

- •17.5. Потенциальная помехоустойчивость когерентного приёма

- •17.6. Некогерентный приём

- •17.7. Потенциальная помехоустойчивость некогерентного приёма

- •18. Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений

- •18.1. Оптимальное оценивание сигнала

- •18.2. Оптимальная фильтрация случайного сигнала

- •18.3. Потенциальной помехоустойчивости передачи непрерывных сообщений

- •19. Адаптивные устройства подавления помех

- •19.1. Основы адаптивного подавления помех

- •19.2. Подавление стационарных помех

- •19.3. Адаптивный режекторный фильтр

- •19.4. Адаптивный высокочастотный фильтр

- •19.5. Подавление периодической помехи с помощью адаптивного устройства предсказания

- •19.6. Адаптивный следящий фильтр

- •19.7. Адаптивный накопитель

- •VI. Многоканальная связь и распределение информации

- •20. Многоканальная связь и распределение информации

- •20.1. Частотное разделение каналов

- •20.2. Временное разделение каналов

- •20.3. Кодовое разделение каналов

- •20.4. Синхронизация в спи с многостанционным доступом

- •20.5. Коммутация в сетях связи

- •VII. Эффективность систем связи

- •21. Оценка эффективности и оптимизация параметров телекоммуникационных систем (ткс)

- •21.1. Критерии эффективности

- •21.2. Эффективность аналоговых и цифровых систем

- •21.3. Выбор сигналов и помехоустойчивых кодов

- •22. Оценка эффективности радиотехнической системы связи

- •22. 1. Тактико-технические параметры радиотехнической системы связи

- •22.2. Оценка отношения сигнал/помеха на входе радиоприемники радиотехнической системы связи

- •22.3. Оптимальная фильтрация непрерывных сигналов

- •22.4. Количество информации при приёме дискретных сигналов радиотехнической системы связи

- •22.5. Количество информации при оптимальном приёме непрерывных сигналов

- •22.6. Выигрыш в отношении сигнал/помеха

- •22.7. Пропускная способность каналов радиотехнической системы связи

- •VIII. Теоретико-информационная концепция криптозащиты сообщений в телекоммуникационных системах

- •23. Основы криптозащиты сообщений в системах связи

- •23.1. Основные понятия криптографии

- •23.2. Метод замены

- •23.3. Методы шифрования на основе датчика псевдослучайных чисел

- •23.4. Методы перемешивания

- •23.5. Криптосистемы с открытым ключом

- •13.6. Цифровая подпись

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Основные обозначения

- •Литература

- •Теория электрической связи

17.7. Потенциальная помехоустойчивость некогерентного приёма

Определим потенциальную помехоустойчивость некогерентного приема на примере системы с пассивной паузой при равных априорных вероятностях посылок

s1(t) = A cos(ωt + φ), s0(t) = 0, p1 = p0 = 0,5.

Средняя вероятность ошибки равна

.

.

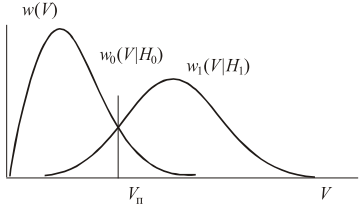

Здесь w1(V|H1) и w0(V|H0) – условные плотности распределения вероятности огибающей корреляционного интеграла при условии гипотез о передаче сигналов s1(t) и s0(t) соответственно, Vп – порог (рис. 17.10).

При гипотезе H0 значение огибающей обусловлено только шумом, тогда квадратурные составляющие являются независимыми нормальными случайными величинами с нулевыми средними и дисперсиями N0E/2 (см. выражение 4.17).

Рис. 17.10. Выбор порога при некогерентном приеме

Условная плотность распределения вероятностей огибающей имеет рэлеевский вид

.

.

Если наблюдаемое колебание содержит сигнал s1(t), то огибающая имеет обобщенное рэлеевское распределение (распределение Рэлея – Райса)

.

.

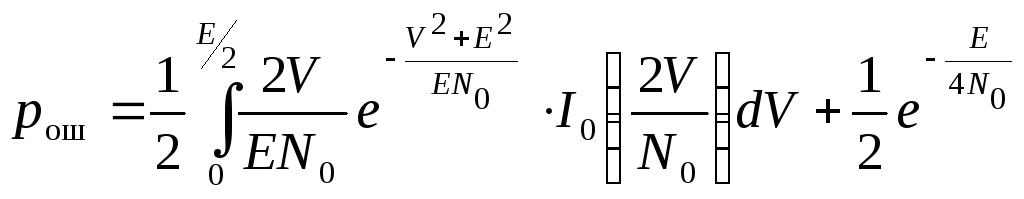

Средняя вероятность ошибки равна

.

(17.20)

.

(17.20)

Второй интеграл берется по частям, при этом

.

.

Оптимальное значение порога, при котором достигается потенциальная помехоустойчивость некогерентного приема, является решением уравнения dpош/dVп = 0. Точно решить полученное уравнение не удается. Поэтому оптимальный порог определяется приближенными выражениями

Подставляя в (4.20) порог E/2, получим среднюю вероятность ошибки при больших отношениях сигнал/шум (ОСШ):

При больших ОСШ (E/N0 ≥ 10) первым слагаемым можно пренебречь, тогда

![]() .

.

Аналогично можно проанализировать помехоустойчивость приема двух ортогональных частотно-манипулированных сигналов; для этого случая средняя вероятность ошибки

![]() .

.

Сигналы с фазовой манипуляцией при случайной начальной фазе каждой посылки, очевидно, применять при некогерентном приеме нельзя. Однако при медленных изменениях фазы можно использовать относительную фазовую манипуляцию, при которой начальная фаза следующей посылки совпадает с начальной фазой предыдущей посылки при передаче символа «0» и отличается от нее на 1800 – при передаче символа «1». При этом средняя вероятность ошибки

![]() .

.

18. Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений

Непрерывные сообщения (например, речь, музыка и т.п.) могут передаваться по каналу связи непосредственно (например, по местной проводной радиосети, по телефонному кабелю) или при помощи модуляции. В первом случае сигнал s(t), передаваемый по каналу, может совпадать с сообщением (первичным сигналом) b(t) или быть связан с ним простой пропорциональной зависимостью, во втором – передаваемый сигнал s[t, b(t)] является функцией сообщения, в общем случае нелинейной (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Структура системы передачи непрерывных сообщений

Колебание на входе демодулятора z(t) = s[t, b(t)] + ξ(t) представляет собой в простейшем случае сумму передаваемого сигнала и шума ξ(t).

Задача демодулятора состоит в нахождении оценки первичного сигнала (сообщения), наилучшую в смысле выбранного критерия близости. В качестве критерия часто используют средний квадрат ошибки

![]() ,

(18.1)

,

(18.1)

где черта означает статистическое усреднение по ансамблю. В системах телеметрии используется критерий максимальной ошибки, в радиовещании – увеличение выходного отношения сигнал/шум по сравнению с входным, критерий разборчивости речевых сообщений и т.п.