- •Теория электрической связи

- •Оглавление

- •I. Сообщения, сигналы и помехи, их математические модели

- •1. Общие сведения о системах электрической связи

- •1.1. Информация, сообщения, сигналы и помехи

- •1.2. Общие принципы построения систем связи

- •1.3. Классификация систем связи

- •2. Математическая модель сигналов

- •2.1. Математическое описание сигнала

- •2.2. Математическое представление сигналов

- •2.3. Геометрическое представление сигналов

- •2.4. Представление сигналов в виде рядов ортогональных функций

- •3. Спектральные характеристики сигналов

- •3.1. Спектральное представление периодических сигналов

- •3.2. Спектральное представление непериодических сигналов

- •3.3. Основные свойства преобразования Фурье:

- •1) Линейность.

- •4) Теорема запаздывания.

- •10) Спектры мощности.

- •4. Сигналы с ограниченным спектром. Теорема Котельникова

- •4.1. Разложение непрерывных сигналов в ряд Котельникова

- •Спектр периодической последовательности дельта-импульсов в соответствии с формулой для u(t) имеет следующий вид:

- •4.2. Спектр дискретизированного сигнала

- •4.3. Спектр дискретизированного сигнала при дискретизации импульсами конечной длительности (сигнал амплитудно-импульсной модуляции или аим сигнал)

- •4.4. Восстановление непрерывного сигнала из отсчётов

- •4.5. Погрешности дискретизации и восстановления непрерывных сигналов

- •5. Случайные процессы

- •5.1. Характеристики случайных процессов

- •Функция распределения вероятностей сп (фрв).

- •Двумерная фрв.

- •Функция плотности вероятностей случайного процесса (фпв)

- •Стационарность.

- •Эргодичность.

- •5.2. Нормальный случайный процесс (гауссов процесс)

- •5.3. Фпв и фрв для гармонического колебания со случайной начальной фазой

- •5.4. Фпв для суммы нормального случайного процесса и гармонического колебания со случайной начальной фазой

- •5.5. Огибающая и фаза узкополосного случайного процесса

- •5.6. Флуктуационный шум

- •6. Комплексное представление сигналов и помех

- •6.1. Понятие аналитического сигнала

- •6.2. Огибающая, мгновенная фаза и мгновенная частота узкополосного случайного процесса

- •7. Корреляционная функция детерминированных сигналов

- •7.1. Автокорреляция вещественного сигнала

- •Свойства автокорреляционной функции вещественного сигнала:

- •7.2. Автокорреляция дискретного сигнала

- •7.3. Связь корреляционной функции с энергетическим спектром

- •7.4. Практическое применение корреляционной функции

- •II. Методы формирования и преобразования сигналов

- •8. Модуляция сигналов

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Амплитудная модуляция гармонического колебания

- •8.3. Балансная и однополосная модуляция гармонической несущей

- •9. Методы угловой модуляции

- •9.1. Принципы частотной и фазовой (угловой) модуляции

- •9.2. Спектр сигналов угловой модуляции

- •9.3. Формирование и детектирование сигналов амплитудной и однополосной амплитудной модуляции

- •9.4. Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции

- •10. Манипуляция сигналов

- •10.1. Временные и спектральные характеристики амплитудно- манипулированных сигналов

- •10.2. Временные и спектральные характеристики частотно-манипулированных сигналов

- •10.3. Фазовая (относительно-фазовая) манипуляция сигналов

- •III. Алгоритмы цифровой обработки сигналов

- •11. Основы цифровой обработки сигналов

- •11.1. Общие понятия о цифровой обработке

- •11.2. Квантование сигнала

- •11.3. Кодирование сигнала

- •11.4. Декодирование сигнала

- •12. Обработка дискретных сигналов

- •12.1. Алгоритмы дискретного и быстрого преобразований Фурье

- •12.2. Стационарные линейные дискретные цепи

- •12.3. Цепи с конечной импульсной характеристикой (ких-цепи)

- •12.4. Рекурсивные цепи

- •12.5. Устойчивость лис-цепей

- •13. Цифровые фильтры

- •13.1. Методы синтеза ких-фильтров

- •13.2. Синтез бих-фильтров на основе аналого-цифровой трансформации

- •IV. Каналы связи

- •14. Каналы связи

- •14.1. Модели непрерывных каналов

- •14.2. Модели дискретных каналов

- •V. Теория передачи и кодирования сообщений

- •15. Теория передачи информации

- •15.1. Количество информации переданной по дискретному каналу

- •15.2. Пропускная способность дискретного канала

- •15.3. Пропускная способность симметричного дискретного канала без памяти

- •15.4. Методы сжатия дискретных сообщений

- •15.4.1. Условия существования оптимального неравномерного кода

- •15.4.2. Показатели эффективности сжатия

- •15.4.3. Кодирование источника дискретных сообщений методом Шеннона-Фано

- •15.4.4. Кодирование источника дискретных сообщений методом Хаффмена

- •15.5. Количество информации, переданной по непрерывному каналу

- •15.6. Пропускная способность непрерывного канала

- •16. Теория кодирования сообщений

- •Классификация помехоустойчивых кодов

- •16.1. Коды с обнаружением ошибок

- •16.1.1. Код с проверкой на четность.

- •16.1.2. Код с постоянным весом.

- •16.1.3. Корреляционный код (Код с удвоением).

- •16.1.4. Инверсный код.

- •16.2. Корректирующие коды

- •16.2.1. Код Хэмминга

- •16.2.2. Циклические коды

- •16.2.3. Коды Рида-Соломона

- •V. Помехоустойчивость

- •17. Помехоустойчивость систем передачи дискретных сообщений

- •17.1. Основные понятия и термины

- •17.2. Бинарная задача проверки простых гипотез

- •17.3. Приём полностью известного сигнала (когерентный приём)

- •17.4. Согласованная фильтрация

- •17.5. Потенциальная помехоустойчивость когерентного приёма

- •17.6. Некогерентный приём

- •17.7. Потенциальная помехоустойчивость некогерентного приёма

- •18. Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений

- •18.1. Оптимальное оценивание сигнала

- •18.2. Оптимальная фильтрация случайного сигнала

- •18.3. Потенциальной помехоустойчивости передачи непрерывных сообщений

- •19. Адаптивные устройства подавления помех

- •19.1. Основы адаптивного подавления помех

- •19.2. Подавление стационарных помех

- •19.3. Адаптивный режекторный фильтр

- •19.4. Адаптивный высокочастотный фильтр

- •19.5. Подавление периодической помехи с помощью адаптивного устройства предсказания

- •19.6. Адаптивный следящий фильтр

- •19.7. Адаптивный накопитель

- •VI. Многоканальная связь и распределение информации

- •20. Многоканальная связь и распределение информации

- •20.1. Частотное разделение каналов

- •20.2. Временное разделение каналов

- •20.3. Кодовое разделение каналов

- •20.4. Синхронизация в спи с многостанционным доступом

- •20.5. Коммутация в сетях связи

- •VII. Эффективность систем связи

- •21. Оценка эффективности и оптимизация параметров телекоммуникационных систем (ткс)

- •21.1. Критерии эффективности

- •21.2. Эффективность аналоговых и цифровых систем

- •21.3. Выбор сигналов и помехоустойчивых кодов

- •22. Оценка эффективности радиотехнической системы связи

- •22. 1. Тактико-технические параметры радиотехнической системы связи

- •22.2. Оценка отношения сигнал/помеха на входе радиоприемники радиотехнической системы связи

- •22.3. Оптимальная фильтрация непрерывных сигналов

- •22.4. Количество информации при приёме дискретных сигналов радиотехнической системы связи

- •22.5. Количество информации при оптимальном приёме непрерывных сигналов

- •22.6. Выигрыш в отношении сигнал/помеха

- •22.7. Пропускная способность каналов радиотехнической системы связи

- •VIII. Теоретико-информационная концепция криптозащиты сообщений в телекоммуникационных системах

- •23. Основы криптозащиты сообщений в системах связи

- •23.1. Основные понятия криптографии

- •23.2. Метод замены

- •23.3. Методы шифрования на основе датчика псевдослучайных чисел

- •23.4. Методы перемешивания

- •23.5. Криптосистемы с открытым ключом

- •13.6. Цифровая подпись

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Основные обозначения

- •Литература

- •Теория электрической связи

7.4. Практическое применение корреляционной функции

Приемное устройство любого канала связи, использующего аналоговый сигнал, должно воспроизвести с наилучшей достоверностью первичный сигнал s(t). Поэтому выходной сигнал такого приемника по форме должен совпадать с входным воздействием. При использовании дискретных или цифровых сигналов для передачи сообщений, приемник должен определить наличие или отсутствие импульса на определенной позиции кодовой посылки и не обязательно с сохранением формы входного импульса.

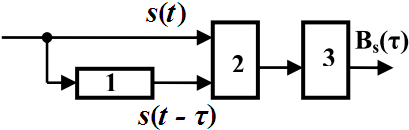

Используя выражение (7.1), можно построить приемное устройство, структурная схема которого (рис. 7.5) состоит из линии задержки 1, с помощью которой образуется копия сигнала, перемножителя 2 и интегратора 3. Особенностью данного способа приема, называемого корреляционным приемом, является то обстоятельство, что выходным сигналом является корреляционная функция входного сигнала.

Рис. 7.5. Структурная схема корреляционного приемника

Если входной сигнал представляет последовательность прямоугольных импульсов, то на выходе корреляционного приемника существует последовательность импульсов в виде равнобедренных треугольников.

При задании некоторого уровня, который называют порогом (рассчитывается в зависимости от вида сигнала и уровня помех в канале связи), то в случае превышения его выходным сигналом регистрирующее устройство фиксирует «1», в противном случае фиксируется «0».

Введение порогового уровня позволяет избавиться от импульсных помех, амплитуда которых ниже заданного порога.

Структурная схема корреляционного приемника для приема двоичных сигналов с пассивным нулем представлена на рис. 7.6.

На вход перемножителя поступает сигнал из канала связи z(t), равный сумме исходного двоичного сигнала s(t) и шума n(t), а также копия импульсов от генератора Г1 , который запускается импульсами битовой синхронизацией. Отклик интегратора поступает на регистрирующее устройство РУ, которое в случае превышения порогового уровня с блока ЗП (задатчик порога) фиксирует «1» и отправляет ее в регистр оперативной памяти.

Если максимальное значение АКФ не превышает уровень порога, то на соответствующую позицию записывается «0».

Рис. 7.6. Корреляционный приемник двоичных сигналов

II. Методы формирования и преобразования сигналов

8. Модуляция сигналов

8.1. Общие положения

Формирование модулированных сигналов (модуляция) предполагает взаимодействие двух сигналов: управляющего модулирующего и вспомогательного несущего. Суть управляющего воздействия модулирующего сигнала sc(t) заключается в том, что некоторые параметры несущего колебания изменяются в соответствии с модулирующим колебанием.

В системах связи в качестве управляющих колебаний используются разнообразные первичные электрические сигналы (ПЭС): телефонные, телеграфные, телевизионные и др.

В качестве несущих широко применяются гармонические сигналы, собственная частота которых ω0 значительно превосходит верхнюю частоту спектра модулирующего колебания Ωmax. Это означает, что по отношению к несущему колебанию модулирующее колебание медленно изменяет свои значения во времени. Медленность изменения sc(t) подчеркивает, что на период модулирующего колебания приходятся тысячи, сотни тысяч и более периодов несущего колебания. При этом с одной стороны, обеспечивается достаточно полное отображение модулирующего колебания в несущем колебании, а с другой, обусловливается узкополосность спектра модулированного колебания.

Таким образом, для передачи информации, содержащейся в ПЭС, используется вспомогательное несущее колебание, выполняющее роль переносчика сообщения

Sн(t) = U∙cos(ωнt + φн), (8.1)

Обычно полагают fн >> kF1 , где F1 – наивысшая гармоника ПЭС.

Процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного (несущего) колебания в соответствии с первичным (модулирующим) сигналом называется модуляцией. Дискретную модуляцию обычно называют манипуляцией.

При модуляции информационными параметрами несущего колебания Sн(t) = U∙cos(ωнt + φн) могут быть амплитуда U, частота ωн или фаза φн, которые изменяются в соответствии с модулирующим сигналом sc(t), поэтому различают амплитудную модуляцию (АМ), частотную модуляцию (ЧМ) и фазовую модуляцию (ФМ).

В модулируемых колебаниях изменяемые параметры имеют вид:

при амплитудной модуляции – U(t) = Um + ∆U(t) = Um + a∙sc(t);

при частотной модуляции – ωн(t) = ω0 + ∆ω(t) = ω0 + a∙sc(t);

при фазовой модуляции – φн(t) = φ0 + ∆φ(t) = φ0 + a∙sc(t);

где ∆A(t), ∆ω(t), ∆φ(t) – приращения, пропорциональные модулирующему колебанию sc(t); a – коэффициент пропорциональности.

Устройство для получения результирующего (модулированного) сигнала Sм(Sc, t), называется модулятором, (рис. 8.1), на один вход которого подается несущее (модулируемое) колебание Sн(t), на второй вход первичный (модулирующий) сигнал sc(t).

Рис. 8.1. Обобщённая схема модулятора