- •Физико-химические процессы в гидросфере Учебное пособие

- •Физико-химические процессы в гидросфере

- •1. Аномальные свойства воды и состав природных вод

- •Примеры решения задач

- •2. Способы классификации природных вод

- •Примеры решения задач

- •3. Основные процессы формирования химического состава природных вод

- •3.1. Процессы растворения газов в природных водах

- •3.2. Процессы растворения твердых веществ в природных водах

- •3.3. Жесткость природных вод

- •Примеры решения задач

- •4. Кислотно-основное равновесие в природных водоемах

- •4.1. Карбонатная система и рН атмосферных осадков

- •4.2. Растворимость карбонатов и рН подземных и поверхностных природных вод

- •4.3. Карбонатное равновесие в океане

- •4.4. Щелочность природных вод

- •4.5. Процессы закисления поверхностных водоемов

- •Примеры решения задач

- •5. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере

- •2.5.1. Окислительно-восстановительное равновесие

- •5.2. Взаимосвязь между окислительно-восстановительными и кислотно-основными характеристиками природных вод

- •5.3. Редокс-буферность природных вод

- •5.4. Особенности окислительно-восстановительных процессов в озерах

- •5.5. Особенности окислительно-восстановительных процессов в океане

- •5.6. Особенности окислительно-восстановительных процессов в подземных водах

- •5.7. Окислительно-восстановительные условия и миграция элементов

- •Примеры решения задач

- •Контрольные вопросы

- •Модуль № 2. Физико-химические процессы в гидросфере

- •Задачи ко второму учебному модулю

- •Ответы на задачи для самостоятельного решения

- •Литература

- •Приложение

- •Оглавление

Примеры решения задач

Пример 4. К какому классу вод по минерализации следует отнести природные воды, состав которых соответствует среднему составу речной воды. При оценке принять:

а) другие примеси в воде отсутствуют; б) плотность речной воды равна 1000 г/л; в) при экспериментальном определении минерализации все гидрокарбонат-ионы перейдут в карбонат-ионы, а все остальные ионы образуют безводные соли, устойчивые при 105°С.

Решение. По

условию задачи состав природной воды

соответствует среднему составу воды в

реках. Содержание примесей в этой воде,

как видно из таблицы 2, составляет

(млн–1):

Са2+

– 20; Na+

– 5,8; Mg2+

– 3,4; К+

– 2,1; HCO![]() – 35; SO

– 35; SO![]() –

12; Сl–

– 5,7.

–

12; Сl–

– 5,7.

Значение минерализации природных вод определяется в г/л, поэтому необходимо выразить концентрации анионов и катионов в этих единицах. Поскольку плотность воды по условию задачи равна 1000 г/л, концентрации примесей, выраженные в млн–1, численно равны концентрациям, выраженным в мг/л. Поэтому, чтобы получить содержание примесей в г/л, достаточно умножить значение их содержания в млн–1 на 10–3:

Сi(г/л) = 10–3 . Сi(млн–1).

Содержание

примесей в природной воде, выраженное

в г/л, составит:

Са2+

– 2,0 .

10-2;

Na+

– 5,8 .

10-3;

Mg2+

– 3,4 .

10-3;

К+

– 2,1 .

10-3;

HCO![]() – 3,5 .

10-2;

SO

– 3,5 .

10-2;

SO![]() – 1,2 .

10-2;

Сl–

– 5,7 . 10-3.

– 1,2 .

10-2;

Сl–

– 5,7 . 10-3.

По условию задачи

при определении минерализации ионы

HCO![]() полностью перейдут в ионы CO

полностью перейдут в ионы CO![]() .

Процесс разложения может быть представлен

следующим уравнением реакции, известным

из курса общей и неорганической химии:

.

Процесс разложения может быть представлен

следующим уравнением реакции, известным

из курса общей и неорганической химии:

2HCO![]()

CO

CO![]() + Н2О

+ СО2

+ Н2О

+ СО2

Образующиеся в этом процессе молекулы воды и диоксида углерода не вносят вклада в минерализацию, поскольку при 105°С переходят в газовую фазу.

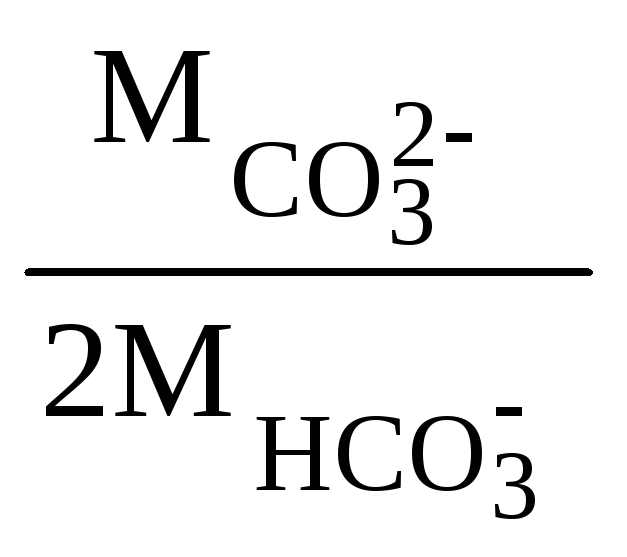

Концентрацию

образующихся ионов CO![]() можно определить по уравнению

можно определить по уравнению

[CO![]() ]

= [HCO

]

= [HCO![]() ] .

] . ,

,

где [CO![]() ]

и [HCO

]

и [HCO![]() ]

– концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов

(г/л) соответственно;

]

– концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов

(г/л) соответственно;

![]() и

и

![]() –

молярные массы карбонат- и гидрокарбонат-ионов

(г/моль).

–

молярные массы карбонат- и гидрокарбонат-ионов

(г/моль).

Концентрация ионов

CO![]() ,

образующихся при определении минерализации

воды, может составить:

,

образующихся при определении минерализации

воды, может составить:

[CO![]() ]

= 3,5 .

10–2

.

60/(2 .

61) = 1,7 .

10–2

(г/л).

]

= 3,5 .

10–2

.

60/(2 .

61) = 1,7 .

10–2

(г/л).

Поскольку по

условию задачи все ионы, кроме HCO![]() ,

образуют безводные соли, устойчивые

при 105°С, а гидрокарбонат-ионы переходят

в ионы CO

,

образуют безводные соли, устойчивые

при 105°С, а гидрокарбонат-ионы переходят

в ионы CO![]() и также образуют соли, значение

минерализации можно определить по сумме

концентраций ионов CO

и также образуют соли, значение

минерализации можно определить по сумме

концентраций ионов CO![]() и остальных ионов, присутствующих в

исходной воде:

и остальных ионов, присутствующих в

исходной воде:

М

= [CO![]() ]

+ [Са2+]

+ [Na+]

+ [Mg2+]

+ [K+]+

[SO

]

+ [Са2+]

+ [Na+]

+ [Mg2+]

+ [K+]+

[SO![]() ]

+ [Cl–];

]

+ [Cl–];

М = 1,7 . 10–2 + 2,0 . 10–2 + 5,8 . 10–3 + 3,4 . 10–3 + 2,1 . 10–3 +

+ 1,2 . 10–2 + 5,7 . 10–3 = 6,6 . 10–2 (г/л).

Поскольку полученное значение минерализации меньше 0,2 г/л, природные воды, отвечающие среднему составу речной воды, следует отнести к ультрапресным водам (таблица 3).

Ответ: природные воды, отвечающие среднему составу речной воды, следует отнести к ультрапресным водам.

Пример 5. Охарактеризуйте морскую воду в соответствии с классификацией, разработанной О.А. Алекиным.

Решение. Преобладающим анионом в морской воде является анион хлора, поскольку его концентрация, выраженная в ммоль-экв./л, намного превосходит концентрации других анионов (Пример 2). Поэтому морские воды следует отнести к классу хлоридных вод.

Преобладающим катионом в морской воде является катион натрия (Пример 2), поэтому эти воды следует отнести к группе натриевых вод.

Для определения типа воды просуммируем концентрации катионов кальция и магния в морской воде, выраженные в ммоль-экв./л, и сравним сумму с концентрацией гидрокарбонат-иона:

CCa2+

+ CMg2+

= 10,0 + 45,3 =

55,3 ммоль-экв./л > СHCO![]() =

=

= 2,3 ммоль-экв./л.

Следовательно,

морская вода не относится к первому

типу вод. Сравним суммарную концентрацию

анионов НСО![]() иSO

иSO![]() с суммарной концентрацией катионов

кальция и магния в морской воде:

с суммарной концентрацией катионов

кальция и магния в морской воде:

C

HCO![]() +C

SO

+C

SO![]() = 2,3 + 27,6 = 29,9 ммоль-экв./л < ССа2+

+ CMg2+

=

= 2,3 + 27,6 = 29,9 ммоль-экв./л < ССа2+

+ CMg2+

=

= 55.3 ммоль-экв./л.

Следовательно, морская вода не относится и ко второму типу вод.

Сравним концентрации ионов хлора и натрия, выраженные в ммоль-экв./л:

CCl– = 534,6 ммоль-экв./л > СNa+ = 459,1 ммоль-экв./л.

Следовательно, морскую воду следует отнести к третьему типу вод.

Ответ: по классификации О.А. Алекина морскую воду следует отнести к классу хлоридных вод натриевой группы третьего типа.