- •Раздел I

- •Теоретические основы инженерной геодинамики

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Техногенные геологические процессы и явления

- •Подготовительные и определяющие процессы и явления

- •Глава 4

- •Геологические системы и их модели, по а. А. Махорину (Теоретические основы..., 1985)

- •Глава 5

- •Классификация (сопоставление) природных геологических и инженерно-геологических процессов (по и. В. Попову, 1951)

- •Глава 6

- •Раздел II

- •Эндогенные геологические процессы и явления

- •Глава 7 сейсмические явления

- •Природные землетрясения

- •Причины землетрясений

- •Оценка силы землетрясений

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Раздел III

- •Природные и техногенные экзодинамические процессы и явления

- •Глава 10

- •Глава 1 1

- •Переработка берегов

- •Глава 12 эрозионные процессы

- •Средние скорости течения рек, по г. П. Горшкову и л. Ф. Якушевой (Горшков, 1982)

- •Глава 13

- •Глава 14

- •I группа факторов, изменяющих свойства горных пород, слагающих склон или откос

- •II группа факторов, изменяющих напряженное состояние горных пород прноткосного массива

- •Характерные признаки оползневого процесса на отдельных стадиях его развития

- •I. Подготовительная стадия

- •Методы прогнозов оползневых процессов (по Современные методы»., 1981)

- •1 Фактическое число проявлений по годам; 2 — их прогнозное значение.

- •Глава15

- •I Преобладает пылеватая фракция (0.05-0.002 мм) с содержанием более 50 %. Глинистая фракция (диаметром менее 0.002 мм) не превышает 25-30 %

- •Глава 16 карстовые явления

- •I, II, III и IV — вертикальные; а,БиВ — горизонтальные

- •Оценка закарстованности и прогноз устойчивости территорий и сооружений

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 20

решение задач по оптимизации функционирования ПТС.

Для выполнения перечисленных функций АИС имеет соответствующие подсистемы — информационно-поисковую (АИПС), обработки данных (АСОД), прогнозно-диагностическую (АПДС) и управления (АСУ). Надежность работы АИС в целом, по нашему мнению, зависит от инженерно-геологического обеспечения необходимой информацией о последствиях взаимодействия двух сред — природной и техногенной. К этой информации предъявляются высокие требования по нескольким направлениям: репрезентативности, конструктивности, экономичности, рациональности, унифицированности, стандартности. Для локального мониторинга существует свой локальный уровень информации, содержание, объем и детальность которого определяются в каждом конкретном случае. Вся информация поступает через каналы связи в банк данных, а оттуда — в АИПС.

Техническое обеспечение АИС представляет собой комплекс средств хранения и обработки информации на основе сети персональных компьютеров.

В настоящее время проблема функционирования АИС связана с большими трудностями в плане технического обеспечения компьютерной техникой и сетями связи. Именно эти трудности надолго задерживают организацию мониторингов всех уровней. Однако блок контроля, направленный на получение исходной информации наблюдений за взаимодействием природной и техногенной сред, в любом случае должен быть организован и работать, так как изменения в результате этого взаимодействия могут оказаться необратимо опасными.

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ I

Ананьев Г. С., Симонов Ю. Г., Спиридонов А. И. Динамическая морфология. М.: Изд. МГУ, 1992. 448 с.

Бондарик Г. К. Общая теория инженерной (физической) геологии. М.: Недра,

256 с.

Бондарик Г. К., Ярг Л. А. Природно-технические системы и их мониторинг // Инженерная геология. 1990. № 5. С. 3—9.

Геологические закономерности и взаимообусловленность развития оползней, обвалов и селевых потоков в горноскладчатых областях / Ред. Г. С. Золотарев. М.: Изд-во МГУ, 1976.

Горшков С. П. Экзодинамнческие процессы освоенных территорий. М.: Недра,

286 с.

Епишин В. К., Трофимов В. Т. Литомониторинг — система контроля и управления геологической средой # Теоретические основы инженерной геологии, социально-экономические аспекты. М.: Недра, 1985. С. 243—250.

55

Золотарев

Г С

Инженерная геодинамика М Изд-во МГУ,

1983 328 с Иванов

И П, Арнаутов А И

Локальный горно-геологический мониторинг

# Матер III Межд конф «Новые идеи в науках

о Земле» М , 1997

Иванов

И П, Хромых Д П

Моделирование в инженерной геодинамике

Л Изд-во ЛГИ, 1991 98 с

Каякин

В В

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных

с техноприродными процессами и

обеспечение безопасности объектов #

Геоэкология 1999 №2 С 118—124

КожевинаЛ

С

Механизм обеспечения устойчивости

геологической среды в условиях внешнего

воздействия # Геоэкология 1999 №2 С 111—117

Коломенский

Н В, Комаров И С

Инженерная геология М Высшая школа,

1964 480 с

Королев

В А

Мониторинг геологической среды М Изд-во

МГУ, 1995 272 с Котлов

Ф В

Изменение геологической среды под

влиянием деятельности человека М

Недра, 1978 170 с

Ломтадзе

В Д

Инженерная геодинамика Л Недра, 1977 479

с Ломтадзе

В Д

Теоретические основы инженерной

геодинамики // Инженерная геология

1987 № 1 С 3—10

Маслов

Н И, Котов М Ф

Инженерная геология М Стройиздат, 1971

341 с Мироненко

В А О

концепции государственного

геоэкологического мониторинга

России И

Геоэкология 1993 № 1 С 19—29

Парабучев

И А

Мониторинг процессов взаимодействия

ГТС с ГС // Инженерная геология 1992 №2

С 3—16

Попов

И В

Инженерная геология М Госгеолиздат,

1951 444 с Приклонский

В А

Грунтоведение М Госгеолиздат, 1949 412 с

Теоретические

основы

инженерной геологии Геологические

основы / Под ред Е М Сергеева М Недра,

1985 322 с

Саваренский

Ф П

Инженерная геология М ГОНТИ, 1937 422 с

СаваренскийФ

П

Инженерная геология М ГОНТИ, 1939 488 С

Садов

А В

Аэрогеологические методы в инженерной

геодинамике М Недра, 1988 207 с

Сергеев

Е М

(ред) Грунтоведение М Изд-во МГУ, 1971 595

с Сидоренко

А В

Человек, техника, земля М Недра, 1967 58 с

Шейдеггер

А

Основы геодинамики М Недра, 1987 384 с

Проявление

эндогенных, т. е. внутренних сил Земли

(тепло- массоперенос, способствующий

выделению тепла, перемещению флюидов,

разрядке напряжений в земной коре и

мантии — уплотнению или растяжению

ее различных частей и т. д.) определяет

развитие многих процессов и явлений.

Это в первую очередь тектоника,

магматизм

и метаморфизм.

И если два последних процесса оказывают

главным образом влияние лишь на

формирование и изменение вещественного

состава и свойств пород, то тектоника

и особенно ее современное проявление

в виде сейсмичности является

существенным фактором при оценке

инженерно-геологических и

инженерно-геодинамических особенностей

отдельных регионов.

Сейсмические

процессы

— это колебания упругих волн в земной

коре, вызванные различными механическими

импульсами и обусловливающие ее

сотрясение и деформацию, то есть

сейсмические явления. Наиболее яркой

формой проявления природной сейсмичности

являются землетрясения и моретрясения.

Человечество за время своего

существования было постоянно озабочено

опасностью внезапных землетрясений.

Наиболее древними являются сведения,

дошедшие до нас из Китая (3000 лет назад),

со времен правления там династии Шань.

За период с 770 года до н.э. до настоящего

времени там произошло более 1000

разрушительных землетрясений. В

современную эпоху ежегодно от

землетрясений погибает до 10 тыс.

человек. В течение последнего века

землетрясения унесли жизни 800 тыс.

человек, в том числе, по

57Раздел II

Эндогенные геологические процессы и явления

Глава 7 сейсмические явления

Год |

Местопроявления |

Балльнс |

1556 |

Китай (провинция Шаньси) |

|

1737 |

Индия (Калькутта) |

|

1755 |

Португалия (Лиссабон) |

10 |

1897 |

Индия (Ассам) |

11 |

1906 |

США (Сан- Франциско) |

9 |

1911 |

Россия (Сорезское, Средняя Азия) |

9 |

1923 |

Япония (Токийское) |

10 |

1927 |

СССР (Ялтинское) |

9 |

1948 |

СССР (Ашхабадское) |

10 |

1949 |

СССР (Хаитское, Таджикистан) |

9 |

1957 |

Монголия (Гобн- Алтайское) |

11 |

1964 |

США (Аляскинское) |

10 |

1970 |

Перу (Чемботе) |

10 |

1976 |

Китай (Таншань) |

10 |

1988 |

Армения (Спитак) |

10 |

1995 |

Россия (Нефтегорск) |

9 |

1999 |

Турция |

9 |

Разрушения

По

историческим данным 800 тыс. жертв 300

тыс. жертв Уничтожена треть Лиссабона

Область разрушений 390 тыс км2

Площадь ощутимых толчков 770 тыс. км2,

погибло 500 человек, гигантский пожар

Сейсмогенный

обвал перегородил долину, образовалось

Сорезское озеро 254 тыс. домов разрушено

или повреждено, гигантский пожар,

140 тыс. жертв

Большие

разрушения в городе, имелись

человеческие жертвы Город разрушен

полностью Каменными лавинами погребено

4 кишлака, погибло более 500 человек

Разрыв земной поверхности длиной 265 км

с амплитудой до 10 м Разрушения на площади

более 20 тыс км2,

погибло 300 человек Грязекаменной лавиной

погребено 2 города, погибло 17 тыс. человек

Разрушения на большой площади, стерт

с лица земли город и ряд поселков, гибель

650 тыс. человек Разрушения на большой

площади, пострадали города Спитак,

Ленинакан, Кировокан, гибель 25 тыс.

человек Перестал существовать поселок

городского типа Нефтегорск, погибло

более 2 тыс. человек

Большие

разрушения в г. Измир и других городах

и населенных пунктах, разрушено два

нефтеперерабатывающих завода, гибель

более 12 тыс. человек

58

землетрясений

растет. По сведениям ЮНДРО и ЮНЕСКО, за

последнее десятилетие сумма ущерба

на одного жителя, проживающего в

эпицентральной зоне, где произошло

8-балльное землетрясение, возросла

в 20 раз. Если еще 10 лет назад этот средний

показатель на каждого жителя равнялся

1500 долларам, то сейчас он составляет

30 ООО долларов. В табл. 7.1 приведен список

некоторых наиболее сильных

землетрясений, произошедших в течение

последних пяти веков.

Изучение

сейсмичности имеет важное научное и

народнохозяйственное значение,

особенно при освоении новых перспективных

площадей, находящихся в зонах высокой

сейсмичности. Поэтому условия

строительства в таких районах определяются

специальными нормативными документами,

среди которых главным является СНиП

11-7-81 (1982). Сейчас в мире и у нас в России

проблема оценки осваиваемых сейсмических

районов одна из главных. В этом направлении

работают крупные научные коллективы,

среди которых ведущее место принадлежит

Институту физики Земли им. О. Ю. Шмидта

РАН. Изданная сотрудником этого

института С. В. Медведевым в 1962 году

«Инженерная сейсмология» по сей день

остается настольной книгой сейсмологов

и инжене- ров-геологов, занимающихся

этими вопросами. Интенсивное освоение

восточных регионов страны обусловило

создание крупных научных центов в

Новосибирске (Объединенный институт

геологии, геофизики и минералогии

СО РАН) и в Иркутске (Институт земной

коры СО РАН). По сути дела после развала

Советского Союза эти три организации

являются основными законодателями

«моды», развивающими проблемы сейсмичности

России, в том числе и разработки

возможностей прогноза землетрясений.

СЕЙСМИЧЕСКИЕ

ЗОНЫ РОССИИ

Как

показывает опыт изучения сейсмических

зон мира, все современные землетрясения

связаны с геологическими структурами,

которые подвержены воздействию

современных тектонических движений

— региональным тектоническим зонам

крупных активных разломов. На территории

бывшего Советского Союза это были

Евроазиатский и Тихоокеанский

тектонически активные пояса альпийской

складчатости с ярко выраженными

неоген-четвертичными движениями

отдельных участков земной коры. После

распада СССР основная часть Евроазиатского

пояса (Карпатские горы, Кавказ, Крым,

Средняя Азия) оказалась на территории

вновь возникших государств. Оставшиеся

же сейсмически опасные районы в пределах

России тяготеют к юго-восточным окраинам

страны (рис. 7.1). Наиболее высокосейсмичную

зону в настоящее время представляет

юг Восточной Сибири — Прибайкалье.

Неоднократные неотектони- ческие

движения в процессе формирования

Байкальского рифта привели к существенной

переработке древней протерозойской

59

12

24 36 60 84 108132 156 168 180

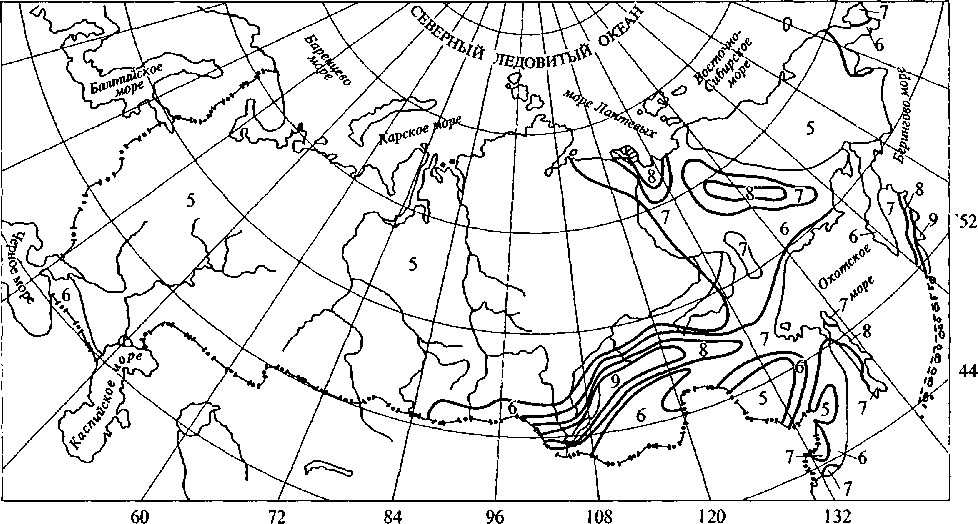

Рнс.

7.1. Схема сейсмического районирования

территории России. Цифры — интенсивность

землетрясений, баллы.

платформы

с образованием протяженных глубинных

разломов, генерирующих упругие

волны. Здесь в первую очередь высокой

сейсмической активностью характеризуются

впадины Байкальского типа — Мондинская,

Тункинская, Торская, собственно

Байкальская, Нижне-Ангарская, Муйская,

Чарская и др. Катастрофическое

землетрясение силой не менее 9 баллов

произошло в 1862 году в устье р. Селенги,

в результате часть Цаганской степи

опустилась на 5 м и образовался залив

Провал с площадью 197 км2.

В 1950 году в районе с. Монды произошло

другое катастрофическое землетрясение,

в результате которого в эпицентральной

зоне (с. Монды) были повреждены практически

все дома, а в земле образовались трещины

шириной до 1 м и длиной до 400 м со смещением

юго-западного крыла на 80 см. По СНиПу

1982 года сейсмическая активность этого

региона оценивается в 7, 8 и 9 баллов. В.

П. Солоненко считает, что здесь возможны

и более сильные землетрясения. Как

видно из рис. 7.2, в пределах Байкальской

рифтовой впадины он выделил зоны

возможных 10-балльных землетрясений.

Другим

сейсмически опасным районом (с балльностью

7—9) является зона альпийской складчатости,

протягивающаяся вдоль Южного Приморья,

Сахалина, Курильских островов и Камчатки.

В 1994 году на юге Сахалина произошло

9-балльное землетрясение, приведшее

к большим разрушениям и человеческим

жертвам. В 1957 году 9-балльное Итурупское

землетрясение вызвало много повреждений

деревянных домов и многочисленные

трещины в земной поверхности.

Менее

высокой сейсмичностью отличается

Верхоянская зона и Алтае-Саянская

горная система (до 8 баллов). При этом в

историческое время непосредственно

на Алтае и в Саянах не было зарегистрировано

ни одного собственного очага землетрясения.

Все сейсмические события здесь

обусловлены транзитом сотрясений,

приходящих из соседней Монголии.

Сейсмические

волны,

подобно звуковой волне, возникнув в

недрах Земли, распространяются во

все стороны. Путь упругой волны изменяется

в зависимости от состава и свойств

пород, через которые она проходит, при

этом устойчивость колебаний

пропорциональна их начальной энергии.

Горные породы, слагающие земной шар,

в принципе являются упругой средой,

способной передавать эти колебания

как внутри себя, так и по своей поверхности.

Природные механические импульсы,

вызывающие эти колебания, возникают:

в

процессе быстрой разрядки накопившихся

напряжений внутри Земли в результате

проявления тектонических явлений в

виде толчков с образованием разрывов,

вызывающих упругие колебания

вещества;