- •Раздел I

- •Теоретические основы инженерной геодинамики

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Техногенные геологические процессы и явления

- •Подготовительные и определяющие процессы и явления

- •Глава 4

- •Геологические системы и их модели, по а. А. Махорину (Теоретические основы..., 1985)

- •Глава 5

- •Классификация (сопоставление) природных геологических и инженерно-геологических процессов (по и. В. Попову, 1951)

- •Глава 6

- •Раздел II

- •Эндогенные геологические процессы и явления

- •Глава 7 сейсмические явления

- •Природные землетрясения

- •Причины землетрясений

- •Оценка силы землетрясений

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Раздел III

- •Природные и техногенные экзодинамические процессы и явления

- •Глава 10

- •Глава 1 1

- •Переработка берегов

- •Глава 12 эрозионные процессы

- •Средние скорости течения рек, по г. П. Горшкову и л. Ф. Якушевой (Горшков, 1982)

- •Глава 13

- •Глава 14

- •I группа факторов, изменяющих свойства горных пород, слагающих склон или откос

- •II группа факторов, изменяющих напряженное состояние горных пород прноткосного массива

- •Характерные признаки оползневого процесса на отдельных стадиях его развития

- •I. Подготовительная стадия

- •Методы прогнозов оползневых процессов (по Современные методы»., 1981)

- •1 Фактическое число проявлений по годам; 2 — их прогнозное значение.

- •Глава15

- •I Преобладает пылеватая фракция (0.05-0.002 мм) с содержанием более 50 %. Глинистая фракция (диаметром менее 0.002 мм) не превышает 25-30 %

- •Глава 16 карстовые явления

- •I, II, III и IV — вертикальные; а,БиВ — горизонтальные

- •Оценка закарстованности и прогноз устойчивости территорий и сооружений

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 20

Наблюдения

за осадками земной поверхности,

возникающими в результате дренирования

подземных вод, дают надежную информацию

для определения деформационных свойств

пород, вовлекаемых в процессы

дренирования и оседания.

393

СУФФОЗИЯ

6

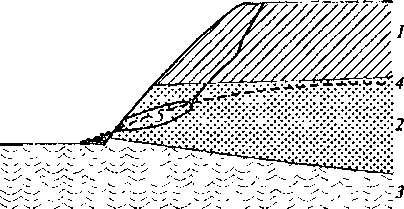

Рис.

18.1. Склон, в котором развивается

механическая суффозия.

1

— лёссовидный суглинок; 2

— водоносный разнозернистый песок; 3

— глина; 4

— уровень грунтовых вод; 5 — участок

развития суффозионного выноса; 6

— трещина закола будущего обрушения

(оползня).

394Глава 18

СУФФОЗИЯ

И ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ВЫПОРСуффозионный

процесс имеет двойственную природу:

химическую

и механическую.

Химическая суффозия является результатом

растворения и выноса воднорастворимых

солей из горных пород подземными водами,

что сближает ее с карстовыми процессами.

Поэтому образование многих отрицательных

поверхностных форм в покрывающих

карстовые полости породах связывают

с суффозией, а процесс их образования

называют карстово-суффо-

зионным.

При этом надо отметить, что очень часто

этот процесс происходит под воздействием

поверхностных вод. Термин «механическая

суффозия»

применяют к процессу механического

выноса фильтрационным потоком мелких

нерастворимых минеральных частиц из

неоднородных песков. Для такого выноса

необходимо свободное пространство,

где откладывается выносимый материал:

естественное или искусственное обнажение

песков (природный склон или техногенный

откос), карстовая полость или подземная

выработка, более пористый песок или

трещиноватый массив. В строительной и

горной практике химическую суффозию

рассматривают и изучают как карст

в средне- и легкорастворимых породах

(гипсах, ангидритах, хлоридах), а

механическую — как собственно

суффозию. Обычно суффозия наблюдается

на склонах и откосах, когда они

дренируют пески, содержащие подземные

воды. В результате длительного развития

суффозионного процесса происходит

разрыхление песчаного слоя у самого

выхода фильтрационного потока на

склон, там, где гидравлический градиент

характеризуется высокими значениями.

В результате этого может произойти

обручение вышележащих пород (рис. 18.1).

395Для

возникновения и развития механической

суффозии необходима обстановка,

характеризующаяся тремя условиями:

наличием водоносного песка,

фильтрационного потока в нем и среды,

в которой может аккумулироваться

выносимая водой мелкозернистая

песчаная масса. Без любого из этих трех

условий механическая суффозия

проявиться не может, но их выполнение

еще не означает достаточности. В качестве

определяющих факторов суффозии

выступают, с одной стороны, энергия

водного фильтрационного потока,

зависящая от его скорости согласно

закону Дарси V

= kJ

(где

к

— коэффициент фильтрации, J

—

гидравлический градиент), а с другой —

сопротивление мелких частиц песка,

находящихся в поровом пространстве

между более крупными зернами, т. е.

степень неоднородности водоносного

песчаного грунта Ки

= Л60Л/10

(где dbQ

и

dl0

—

соответственно контрольный и эффективный

диаметры песчаных зерен). Таким образом,

в условиях предельного равновесия

величина энергии фильтрационного

потока Эв

= f(k,

J)

будет

равна величине сопротивления \|/(£, Кц).

Коэффициент фильтрации оказывает

влияние на обе величины: в первом случае

— на скорость в соответствии с законом

Дарси, а’ во втором — как показатель

пористости песка. Следовательно,

нарушение равновесного состояния,

которое обычно формируется в естественных

условиях, может произойти при разных

значениях Эв

и F,

но

при их отношении для одного и того же

песка Эt/F>

1.

В. С. Истомина провела лабораторные

эксперименты с разными песками и по их

результатам построила кривую зависимости

в координатах J

—

Ки,

разграничивающую опасную область, где

суффозия возможна, от области

безопасной, где она происходить не

будет (рис. 18.2). Разрушающий градиент

при восходящем потоке по исследованиям

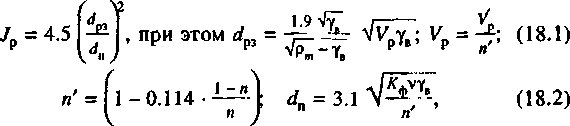

В. С. Истоминой составляетгде

г/рз

— расчетный диаметр зерен песка, мм;

da

—

средний диаметр пор в породе, мм; рт

— плотность минеральных частиц, г/см3;

ув

— удельный вес воды, г/см3;

Ур

— разрушающая скорость фильтрации в

порах породы, см/с; V'

— разрушающая скорость фильтрации,

определяемая опытным путем, см/с; п'

— действительная пористость породы;

п

— объем пор; — коэффициент фильтрации

породы, см/с; v

—

динамический коэффициент вязкости

воды, см2/с.

Для песков разной зернистости И. Ф.

Володько определил опытным путем

критические скорости и критические

градиенты (табл. 18.1).Анализ

зависимости В. С. Истоминой дает

возможность сделать следующие

выводы: а) суффозия может возникнуть

при гради-

Диаметр зерен, мм |

Критическая скорость фильтрации, м/сут |

Критический градиент |

0.57 |

800 |

6.67 |

0.90 |

530 |

1.63 |

1.35 |

300 |

0.54 |

396

1^

= 0.264,скорость

воды V (в см/с) по эмпирической формуле

Л. И. Козловой: 4,4

1

+ 1000

•

397*>«(18.3)В. А.

Мироненко отмечает, что очень часто

суффозия необоснованно считается

причиной нарушения устойчивости

искусственных откосных сооружений.Высокие

гидравлические градиенты создаются

вокруг скважин, из которых долго и при

больших понижениях ведется откачка

подземных вод. В результате возникает

суффозионный вынос мелких минеральных

частиц, часть которых выносится вместе

с водой на поверхность, а часть оседает

на фильтрах, кольматирует их и тем самым

выводит водозаборные сооружения из

эксплуатации. Из специальной литературы

известно, что при строительстве первых

линий Московского метрополитена за

один только год было поднято вместе

с водой на поверхность около 6 тыс. м3

тонкого песка. Замоскворецкий водозабор

вынес на поверхность около 11 тыс. м3

мелкодисперсного материала за период

с 1937 по 1960 г. (Золотарев, 1983).На

первых этапах строительства искусственных

откосов на них формируются депрессионные

кривые с большими (> 1.0) градиентами,

вызывающими суффозионный вынос, который

приводит к видимому визуально разрыхлению

песков на глубину в массив не более

1.5—2.0 м. Обрушения, осыпи и оплывины

происходят в этот период в незначительных

масштабах, измеряемых несколькими

десятками кубометров. На откосах более

длительного срока службы (в течение

нескольких лет) устанавливаются

дренажно- пригрузочные устройства и

другие защитные мероприятия, в результате

которых формируются устойчивые

безопасные градиенты, не превышающие

0.4—0.5. Надо отметить, что методы защиты

от возникновения механической суффозии

доступны, не требуют значительных

материальных затрат и работают достаточно

эффективно. Это в первую очередь

касается дренажных сооружений,

способствующих уменьшению величин

гидравлических градиентов, особенно

если их использовать в сочетании с

пригрузочными крупнообломочными

призмами. Последние дренируют водоносные

пески и ограничивают вынос мелких

песчаных частиц (рис. 18.3).В

осадочных слабосцементированных

трещиноватых породах, в которых

содержатся поровые и трещинные воды,

часто происходит размыв и вынос

минеральных частиц при изменении

гидродинамического режима

фильтрационного потока, что, как правило,

является следствием техногенного

воздействия. В результате такого

подземного эрозионного процесса

происходит расширение трещин,

образование подземных полостей и

провальных воронок на земной поверхности,

ослабление массива водоносных пород

и увеличение их водопроницаемости.

Провальные воронки являются

1

— искусственный откос; 2

— уровень грунтовых вод; 3

— дренажно-пригрузоч-

ная

призма.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ

ВЫПОР

Рис.

18.3. Схема дренажно-пригрузочного

устройства на откосе, подверженном

суффозионному процессу.формами

суффозионной природы. При разработке

Лебединского месторождения КМА подобное

явление наблюдалось в меловых

слабосцементированных песках при их

разработке пионерного котлована

земснарядами без водопонижения. Это

привело к росту градиентов фильтрации,

выносу песка по трещинам, образованию

подземных пустот и одной провальной

воронки диаметром более 5 м и глубиной

более 3 м на уступе карьера. Ограничение

фильтрационного выноса произошло

после пригрузки крупным песком трещин,

из которых поступал выносимый материал,

и включения водопонизительной системы.Вынос

рыхлого материала, заполнителя трещин

в твердых скальных породах, происходит

при заполнении водохранилищ или при

водных прорывах в подземные горные

выработки. Наблюдения в котлованах

Каховской и Червакской ГЭС показали,

что вынос рыхлого заполнителя происходил

при градиентах J>

2.Выход

фильтрационного потока в основание

гидротехнических сооружений или на

откосную поверхность при относительно

высоких градиентах (> 1) вызывает

деформацию и вынос всего грунта в виде

выпора. Уравнение равновесия сил,

действующих на объем песка, находящегося

на поверхности затопленного откоса,

имеет вид:= (18.4)где

G

—

сила веса; F

—

сила взвешивания; Ф — гидродинамическое

давление, направленное по нормали к

откосной поверхности и вызывающее

выпор песка; тр — угол внутреннего

трения песка;

ПЛЫВУННЫЕ

ЯВЛЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

И ЗНАЧЕНИЕ

399лит

указывают соответственно на нормальные

и касательные составляющие сил. _

_ _Для

единичного объема грунта IG

-

F\

=

ув,

а 1Ф1 = у0У,

поэтому уравнение примет вид(ув

cos

а

- у07)

tg

ф

= yg

sin а, (18.5)где

а — предельный угол устойчивого на

выпор откоса; J

—

градиент потока; у0

— удельный вес воды; ув

— удельный вес взвешиваемого грунта.Для

определения значения а необходимо

знать градиент фильтрационного

потока. Однако величина J

изменяется

в зависимости от многих факторов,

поэтому во избежание выпора пригрузочные

призмы, параметры которых определены

расчетным путем, выполняют из более

крупного песка или гравия.По

наблюдениям на фильтрующих откосах

можно сделать вывод о локальности

проявления фильтрационных деформаций

и об изменении угла откоса на небольших

участках.Глава 19

Термином

«плывун»

обозначают быстрое перемещение

водонасыщенных рыхлых песчано-глинистых

пород при их вскрытии строительными и

горными работами. Это определение не

является исчерпывающим для такого

сложного процесса, но оно указывает с

самого начала на одно важное обстоятельство.

В геологической и технической литературе

встречаются термины, которые одновременно

используются для обозначения как самого

процесса, так и его результата (явления).

К ним относятся, например, карст,

оползень, сель, суффозия и др. Аналогично

понятие «плывун» используют как для

обозначения процесса движения породных

масс, так и тела оплывших пород. Однако

в процессе его изучения и прогнозирования

термин «плывун» стали относить и к

горным породам, в которых он возникает

и развивается. Часто можно встретить

высказывания типа «песок по своему

составу является плывуном». Но такой

песок может и не перейти в плывун, если

к нему не прикладывать определенного

воздействия. Рыхлый песок может

уплотняться, плотный — разжижаться,

но плывуном он станет только в процессе

изменения состояния, в котором он

находится в геологическом разрезе

(природном или техногенном). Естественно,

что одни породы проявляют более

интенсивную плывунность,

другие

— менее интенсивную, так же как карсту

подвергаются разные породы, а степень

просадки лёссов зависит от многих

факторов. Любая горная порода имеет

свой «паспорт» состава и состояния,

который определяет ее склонность

(потенциальную возможность) к

возникновению и развитию характерного

для нее процесса при соответствующем

воздействии. Именно так обстоит дело

с песками, которые переходят в плывуны.Наиболее

полное описание внешних признаков

плывунов по результатам их изучения в

котлованах для гидротехнических

сооружений дал А. Ф. Лебедев в 1935 г.

Главными среди них являются:

немедленное

проявление при углублении в

воднонасыщенный слой песка;

заполнение

выработанного пространства (частично

или целиком) после прекращения

выемки грунта;

формирование

пещер в стенках котлована по мере его

углубления, в результате чего

происходит обвал вышележащих пород;

образование

от стен котлована к его центру пологих

откосов, поверхность похожа на

свежезалитый цемент;

затрудненное

вхождение лопаты в тело плывуна, однако,

после ее раскачки, это происходит под

давление ее собственного веса;

ощущение

слабой влажности куска плывуна в руке;

при встряхивании на ладони его

поверхность становится блестящей и

края начинают стекать; весовая влажность

этих «капель» составляет по

лабораторным определениям 15—17 %;

«затягивание»

плывуном предметов: если встать ногами

на тело плывуна и начать раскачиваться,

то в течение 10 мин они погружаются в

грунт на 10—15 см и вытащить их обратно

довольно сложно; иногда при этом

отрываются подошвы обуви;