- •1.Анатомия как наука: предмет изучения, задачи и методы анатомии, связь с другими науками. Понятие об органе, системе органов и аппарате органов.

- •2.Анатомическая номенклатура. Плоскости и оси тела человека. Термины, применяемые для обозначения положения точек или линий в этих плоскостях, органов и частей конечностей тела человека.

- •3.Кость как орган: функция, строение, виды окостенения, рост костей. Классификация костей.

- •5.Позвоночник: строение, изгибы, функции, общие свойства позвонков, особенности их строения в разных отделах.

- •6.Ребра и грудина, их функция, строение. Соединения ребер с грудиной.

- •8.Кости мозгового отдела черепа: лобная, затылочная, клиновидная, решетчатая, теменные и височные кости.

- •11.Общая анатомия мышц. Строение мышцы, как органа. Оболочки мышц.

- •12.Классификация мышц.

- •13.Вспомогательный аппарат мышц: фасции, синовиальные сумки и влагалища.

- •14.Двигательная функция мышц.

- •Понятия подвижной и неподвижной точки мышц(место начала и место прикрепления).

- •15.Мышцы туловища: спины, груди, живота, тазового дна.

- •16.Мышцы головы и шеи. Жевательные мышцы. Мимические мышцы.

- •Мышцы шеи

- •Мимические

- •17.Мышцы верхней конечности: плечевого пояса, плеча, передней и задней поверхности предплечья.

- •18.Мышцы нижней конечности: тазового пояса, бедра, голени.

- •19.Общий план строения пищеварительной системы.

- •20.Строение органов полости рта: твердое и мягкое небо, зубы (молочные и постоянные), зубной ряд, его формула, строение и формы зубов, язык.

- •21.Слюнные железы: положение, строение, выводные протоки. Глотка. Лимфоидное кольцо глотки. Пищевод: топография, строение стенки пищевода, сужения пищевода.

- •22.Желудок: внешний вид, топография, отделы, строение стенки желудка.

- •23.Кишечник: топография, отделы, особенности строения оболочек.

- •24.Печень: топография в брюшной полости, макроструктурная организация, кровоснабжение и организация печеночной дольки. Воротная система печени. Желчный пузырь.

- •25.Поджелудочная железа: расположение в брюшной полости, отделы и выводные протоки, гистологическая структура ткани.

- •26.Брюшина: происхождение и листки (висцеральный и париетальный). Понятие о брыжейке. Функции брюшины.

- •27.Носовая полость. Околоносовые пазухи. Гортань: ее отделы, хрящи и мышцы. Голосовые связки и звукообразование.

- •28.Трахея и бронхи: топография в грудной полости и строение стенок. Ветвление бронхиального дерева. Легкие.

- •29.Топография и общий план строения почек. Нефрон, как структурно-функциональная единица почки.

- •30.Топография и общий план строения органов мочевыведения.

- •31.Строение мужских половых желез: яичко и система семенных канальцев. Придаток яичка. Семенные пузырьки, бульбоуретральные железы, предстательная железа.

- •32.Строение женских половых желез: яичник (макроструктура и топография, внутреннее строение и понятие о фолликуле). Маточные трубы и их части, матка.

- •33.Артерии, вены, капилляры. Особенности строения кровеносных сосудов. Круги кровообращения.

- •Клапаны

- •Топография сердца.

- •35.Сосуды малого круга кровообращения.

- •36.Дуга аорты и ее ветви.

- •37.Артерии верхней конечности.

- •38.Грудная часть аорты и ее ветви.

- •Пристеночные ветви

- •Внутренностные ветви

- •43.Органы кроветворения и иммунной системы: костный мозг, тимус, селезенка.

- •44.Лимфатическая система: лимфатические капилляры, сосуды, правый и грудной лимфатические протоки. Лимфатические узлы и их строение.

- •45.Эндокринные железы: топография и общий план строения гипофиза, эпифиза, щитовидной железы.

- •46.Эндокринные железы: топография и общий план строения паращитовидных желез, надпочечников, поджелудочной железы.

- •47.Общий план строения нервной системы. Нейроны и глия.

- •48.Рецепторы и нервные волокна. Серое и белое вещество.

- •49.Анатомия спинного мозга.

- •50.Простая соматическая рефлекторная дуга.

- •51.Общее строение головного мозга. Продолговатый мозг и мост. Организация серого и белого вещества.

- •52.Мозжечок (строение, клеточная организация коры, ядра).

- •53.Средний мозг: крыша, ножки, водопровод. Ядра среднего мозга.

- •58.Парасимпатический отдел автономной нервной системы: локализация ядер, парасимпатических ганглиев. Области иннервации. Физиологические эффекты.

- •59.Глаз, глазное яблоко и вспомогательные органы. Мышцы глазного яблока, их иннервация.

33.Артерии, вены, капилляры. Особенности строения кровеносных сосудов. Круги кровообращения.

Строение артерий, вен и капилляров. Сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям, называются артериями, а сосуды, несущие кровь от периферии к сердцу, — венами. Артериальная и венозная части сосудистой системы соединяются между собой капиллярами, через стенки которых происходит обмен веществ между кровью и тканями. Артерии, питающие стенки тела, называются париетальными (пристеночными), артерии внутренних органов —висцеральными (внутренностными). По топографическому принципу артерии делятся на вне-органные и внутриорганные. Строение внутриорганных артерий зависит от развития, строения и функции органа. В органах, которые в период развития закладываются общей массой (легкие, печень, почки, селезенка, лимфатические узлы), артерии входят в центральную часть органа и дальше разветвляются соответственно долям, сегментам и долькам. В органах, которые закладываются в виде трубки (пищеводный тракт, выводные протоки мочеполовой системы, головной и спинной мозг), ветви артерий имеют кольцевидное и продольное направление в ее стенке. Различают магистральный и рассыпной тип ветвления артерий. При магистральном типе ветвления имеются основной ствол и отходящие от артерии боковые ветви с постепенно уменьшающимся диаметром. Рассыпной тип ветвления артерии характеризуется тем, что основной ствол делится на большое количество конечных ветвей. Артерии, обеспечивающие окольный ток крови, в обход основного пути, называются коллатеральными.Выделяют межсистемные и внутрисистемные анастомозы. Первые образуют соединения между ветвями разных артерий, вторые — между ветвями одной артерии. Внутриорганные сосуды последовательно делятся на артерии 1—5-го порядка, образуя микроскопическую систему сосудов - микроциркуляторное русло. Оно формируется из артериолы, прекапиллярной артериолы, или прека-пилляров, капилляров, посткапиллярных венул или посткапилляров и венул. Из внутриорганных сосудов кровь поступает в артериолы, которые образуют в тканях органов богатые кровеносные сети. Затем артериолы переходят в более тонкие сосуды — прекапилляры, диаметр которых составляет 40—50 мкм, а последние — в более мелкие — капилляры с диаметром от 6 до 30—40 мкм и толщиной стенки 1 мкм. В легких, головном мозге, гладких мышцах расположены наиболее узкие капилляры, а в железах — широкие. Наиболее широкие капилляры (синусы) наблюдаются в печени, селезенке, костном мозге и лакунах пещеристых тел долевых органов. В капиллярах кровь течет с небольшой скоростью (0,5— 1,0 мм/с), имеет низкое давление (до 10—15 мм рт. ст.). Это связано с тем, что в стенках капилляров происходит наиболее интенсивный обмен веществ между кровью и тканями. Капилляры находятся во всех органах, кроме эпителия кожи и серозных оболочек, эмали зубов и дентина, роговицы, клапанов сердца и др. Соединяясь между собой, капилляры образуют капиллярные сети, особенности которых зависят от строения и функции органа. Пройдя через капилляры, кровь поступает в посткапиллярные венулы, а затем в венулы, диаметр которых равен 30—40 мкм. Из венул начинается формирование внутриорганных вен 1—5-го порядка, которые затем впадают во внеорганные вены. В кровеносной системе встречается и прямой переход крови из артериол в венулы — артериоло-венулярные анастомозы. Общая вместимость венозных сосудов в 3—4 раза больше, чем артерий. Это связано с давлением и небольшой скоростью крови в венах, компенсируемых объемом венозного русла. Вены являются депо для венозной крови. В венозной системе находится около 2/3 всей крови организма. Внеорганные венозные сосуды, соединяясь между собой, образуют самые крупные венозные сосуды тела человека — верхнюю и нижнюю полые вены, которые входят в правое предсердие. Артерии по строению и функциональному назначению отличаются от вен. Так, стенки артерий оказывают сопротивление давлению крови, более эластичны и растяжимы. Благодаря этим качествам ритмичный ток крови становится непрерывным. В зависимости от диаметра артерии делятся на крупные, средние и мелкие. Стенка артерий состоит из внутренней, средней и наружной оболочек. Внутренняя оболочка образована эндотелием, базальной мембраной и подэндотелиальным слоем. Средняя оболочка состоит главным образом из гладких мышечных клеток кругового (спирального) направления, а также из коллагеновых и эластических волокон. Наружная оболочка построена из рыхлой соединительной ткани, которая содержит коллагеновые и эластические волокна и выполняет защитную, изолирующую и фиксирующую функции, имеет сосуды и нервы. Во внутренней оболочке отсутствуют собственные сосуды, она получает питательные вещества непосредственно из крови. В зависимости от соотношения тканевых элементов в стенке артерии делятся на эластический, мышечный и смешанный типы. К эластическому типу относятся аорта и легочный ствол. Эти сосуды могут сильно растягиваться во время сокращения сердца. Артерии мышечного типа находятся в органах, изменяющих свой объем (кишечник, мочевой пузырь, матка, артерии конечностей). К смешанному типу (мышечно-эластическому)относятся сонная, подключичная, бедренная и другие артерии. По мере отдаления от сердца в артериях уменьшается количество эластических элементов и повышается число мышечных, возрастает способность к изменению просвета. Поэтому мелкие артерии и артериолы являются главными регуляторами кровотока в органах. Стенка капилляров тонкая, состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, обусловливая ее обменные функции. Стенка вен, как и артерий, имеет три оболочки: внутреннюю, среднюю и наружную. Просвет вен несколько больше, чем у артерий. Внутренний слой выстлан слоем эндотелиальных клеток, средний слой относительно тонкий и содержит мало мышечных и эластических элементов, поэтому вены на разрезе спадаются. Наружный слой представлен хорошо развитой соедини-тельнотканной оболочкой. По всей длине вен расположены попарно клапаны, которые препятствуют обратному току крови. Клапанов больше в поверхностных венах, чем в глубоких, в венах нижних конечностей, чем в венах верхних конечностей. Давление крови в венах низкое, пульсация отсутствует. В зависимости от топографии и положения в теле и органах вены делятся на поверхностные и глубокие. На конечностях глубокие вены попарно сопровождают одноименные артерии. Название глубоких вен аналогично названию артерий, к которым они прилегают (плечевая артерия — плечевая вена и т. д.). Поверхностные вены соединяются с глубокими при помощи проникающих вен, которые выполняют роль анастомозов. Часто соседние вены, соединившись между собой многочисленными анастомозами, образуют венозные сплетения на поверхности или в стенках ряда внутренних органов (мочевой пузырь, прямая кишка). Между крупными венами (верхняя и нижняя полые вены, воротная вена) находятся межсистемные венозные анастомозы — каво-кавальный, портокавальный и каво-портокавальный, которые являются коллатеральными путями тока венозной крови в обход основных вен. Расположение сосудов тела человека соответствует определенным закономерностям: общему типу строения организма человека, наличию осевого скелета, симметрии тела, наличию парных конечностей, асимметрии большинства внутренних органов. Обычно артерии направляются к органам кратчайшим путем и подходят к ним с внутренней их стороны (через ворота). На конечностях артерии идут по сгибательной поверхности, образуют вокруг суставов артериальные сети. На костной основе скелета артерии идут параллельно костям, например межреберные артерии проходят рядом с ребрами, аорта -- с позвоночником. В стенках сосудов находятся нервные волокна, связанные с рецепторами, которые воспринимают изменения состава крови и стенки сосуда. Особенно много рецепторов в аорте, сонном синусе, легочном стволе. Регуляцию кровообращения как в организме в целом, так и в отдельных органах в зависимости от их функционального состояния осуществляют нервная и эндокринная системы.

34.Сердце: положение в грудной полости, форма, размеры, поверхности, кровоснабжение, иннервация, строение стенок, перикард, камеры, клапаны.

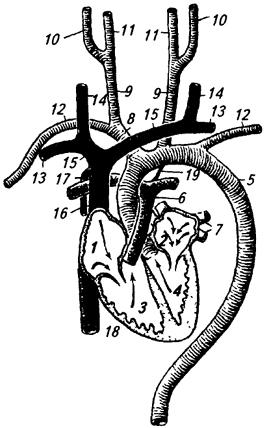

Сердце (от греч. – kardia) представляет собой полый мышечный орган, разделенный на четыре камеры – правые и левые предсердия и желудочки (рис. 2.1). Ритмичные сокращения сердца обеспечивают постоянное

Рис.

2.1. Сердце и крупные сосуды:

Рис.

2.1. Сердце и крупные сосуды:

1 – правое и 2 – левое предсердия; 3 – правый и 4 – левый желудочки; 5 – аорта; 6 – легочный ствол; 7 – левые легочные вены; 8 – плечеголовной ствол; 9– общие сонные артерии; 10 – наружные и 11 – внутренние сонные артерии; 12– подключичные артерии и 13 – вены; 14 – внутренние яремные вены; 15 – плечеголовные вены; 16 – верхняя полая вена; 17 – непарная вена; 18 – нижняя полая вена; 19 – артериальная связка

движение крови по сосудам и, тем самым, непрерывное поступление к тканям и органам нашего тела кислорода, питательных и других веществ. В покое частота сердечных сокращений составляет 60–80 в минуту, каждое из них продолжается около 0,8 с. Из них 0,1 с занимает сокращение (систола) предсердий, 0,3 с – систола желудочков, а остальные 0,4 с – общее расслабление (диастола) предсердий и желудочков. По венам кровь поступает в предсердия и при их сокращении проталкивается в желудочки. Из желудочков во время систолы кровь выталкивается в артерии и разносится к органам.

Вес сердца человека колеблется между 250 и 360 г и зависит как от величины тела, так и от степени физической нагрузки и возраста. Обычно у мужчин размеры сердца больше, чем у женщин. Рентгенограммы показывают, что размер сердца соответствует величине сложенной в кулак кисти.

Расширенную верхнюю часть сердца называют основанием,а суженную нижнюю – верхушкой. На сердце различают две поверхности – передне-верхнюю, более выпуклую, грудино-реберную и задненижнюю уплощенную, диафрагмальную, а также два края – тупой левый и более заостренный правый (см. Атл.). Большая часть передней поверхности сердца принадлежит правому желудочку. Правое предсердие обращено вперед, и его придаточная полость – ушко – прикрывает спереди начало аорты, выходящей из левого желудочка. Левый желудочек и левое предсердие расположены на задней стороне сердца. Ушко левого предсердия по объему меньше правого, изогнуто, имеет зазубренный край и прилежит слева к началу легочной артерии, выходящей из правого желудочка.

На поверхности сердца видны борозды, соответствующие границам его внутренних полостей. В бороздах залегает жировая клетчатка, которая у упитанных людей и патологическом ожирении может прикрывать всю мускулатуру органа. Ближе к основанию сердца поперечно проходит венечная борозда,определяющая границу между предсердиями и желудочками. В ней расположены кровеносные сосуды, получившие названиевенечных. Она опоясывает сердце сзади и с боков, прерываясь спереди в месте отхождения аорты и легочного ствола. Передняяи задняя межжелудочковые борозды идут вдоль межжелудочковой перегородки; из них первая сдвинута влево. Вблизи верхушки сердца, относящейся к левому желудочку, обе межжелудочковые борозды встречаются. В бороздах залегают ветви венечных сосудов. Сердце расположено позади грудины (Атл., 43), в переднем средостении. Оно окружено околосердечной сумкой, илиперикардом (pericardium). Висцеральный листок последнего, илиэпикард, одевающий мышцу сердца, по крупным сосудам переходит в париетальный листок, или собственно перикард.Между ними находится замкнутая полость, содержащая около 20 мл серозной жидкости. Перикард представляет собой почти нерастяжимую оболочку, образованную переплетающимися эластическими и коллагеновыми волокнами. Внутренняя его поверхность покрыта мезотелием (однослойным плоским эпителием), который облегчает скольжение эпикарда и перикарда друг относительно друга. Околосердечная сумка рыхлой соединительной тканью связана спереди с грудиной и хрящами истинных ребер, с боков – со средостенными частями париетальной плевры, сзади соприкасается с пищеводом, нисходящей аортой, непарной веной и только внизу плотно сращена с диафрагмой.

Перикард покрывает не только сердце, но и начальные отделы крупных сосудов, от него отходящих: восходящую часть дуги аорты, легочный ствол, части верхней и нижней полых вен и легочных вен. Таким образом, перикард укрепляет сердце на сосудах.

Длинная ось сердца расположена под углом 40–45° к сагиттальной плоскости грудной полости. Она направлена от середины тела III грудного позвонка к V левому межреберному промежутку ниже соединения хрящевой и костной части V ребра. За правый край грудины сердце выступает очень незначительно. Его верхушка прилежит к передней грудной стенке в области V левого межреберья; здесь в момент сокращения желудочков ощущается сердечный толчок. Следовательно, сердце располагается асимметрично: 2/3 его лежат в левой половине грудной полости и 1/3 – в правой. Такая асимметрия свойственна лишь человеку и возникла в связи с вертикальным положением его тела.

Стенки сердца получают кровь по венечным артериям,которые отходят от аорты тотчас над ее клапанами.

Правая венечная артерия в начальном отделе прикрыта правым ушком и проходит между ним и артериальным конусом левого желудочка. От нее отходят веточки к стенкам легочного ствола и аорты, ушку, артериальному конусу. Затем она достигает правого края сердца, ложится в одноименную борозду и сзади полукольцом охватывает сердце. На диафрагмальной поверхности артерия переходит в заднюю межжелудочковую ветвь и спускается к верхушке сердца, кровоснабжая задний отдел межжелудочковой перегородки и задние стенки правого и левого желудочков и левого предсердия.

Левая венечная артерия проходит между легочным стволом и левым ушком к венечной борозде и разделяется на две ветви. Одна из них идет по венечной борозде к левому краю сердца, отдает крупную ветвь к передней и задней стенке левого желудочка, а затем переходит на диафрагмальную его поверхность. Вторая, передняя межжелудочковая ветвьспускается до верхушки сердца и питает передние стенки левого предсердия и желудочка и переднюю часть межжелудочковой перегородки, а затем переходит на заднюю поверхность сердца. Не доходя до задней межжелудочковой ветви, она погружается в миокард.

В стенках сердца ход артерий повторяет ход мышечных пучков. Ветви обеих артерий обильно анастомозируют между собой, чем обеспечивается равномерное кровоснабжение всех трех оболочек сердца, стенок аорты, легочного ствола и полых вен. Края сердца кровоснабжаются только соответствующими артериями, не образующими анастомозов. У детей анастомозов меньше, но они относительно крупнее, чем у взрослых.

Вены сердца многочисленны. Мелкие вены изливаются главным образом в правое предсердие, более крупные впадают ввенечный синус (см. Атл.). Последний имеет длину около 5 см, лежит в задней части венечной борозды и открывается в правое предсердие. В синус впадают большая вена сердца, которая поднимается по передней межжелудочковой борозде, ложится в переднюю венечную борозду и изливается в синус; средняя вена сердца, идущая по задней межжелудочковой борозде, малая вена сердца, вены предсердий и другие вены сердца. Кроме того, мелкие вены открываются самостоятельными отверстиями непосредственно в предсердия или желудочки.

Лимфатические сосуды сердца несут лимфу к узлам, расположенным вблизи дуги аорты.

Чувствительные и двигательные нервные волокна проходят к сердцу в составе блуждающего (парасимпатические) и симпатического нервов (см. Атл.). От шейного отдела блуждающего нерва идут верхние, а от его грудного отдела –нижние сердечные ветви. Симпатические верхний, средний инижний сердечные нервы отходят от шейных узлов симпатического ствола. Все эти нервы образуют два сердечных сплетения: поверхностное, лежащее между дугой аорты и легочной артерией, и более мощное глубокое, расположенное позади аорты. От сплетений отходят нервы к стенкам сердца, и прежде всего к его проводящей системе. По характеру импульсов, проводимых этими нервами к сердцу, И.П. Павлов различал в них волокна замедляющие и ослабляющие (в блуждающем нерве), ускоряющие и усиливающие (в симпатическом нерве).