диссертации / 137

.pdf

Рис. 6. Прирост толерантности к физической нагрузке в группе I, в

зависимости от исходного уровня толерантности.

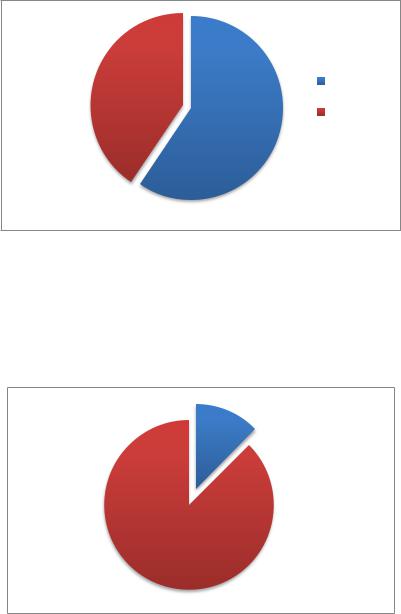

На основании полученных данных, была разработана формула для определения ожидаемого прироста толерантности к физической нагрузке через 6 месяцев при реабилитации пациентов-ветеранов спорта со стенокардией II-III ФК. Данная формула позволяет определить ожидаемый прирост толерантности к физической нагрузке и использовать его качестве ориентира при проведении программ физической реабилитации у пациентов с ИБС. Скорректированный коэффициент детерминации (adjusted R-squared)

равен 0,849 (рис. 7).

ПТ (Вт) = 11 х ПСК – 0.8 х ВПО – 0.3 х ПК2 – 44,742

ПТ – прирост толерантности (Вт);

ПСК – продолжительность спортивной карьеры (лет);

ВПО – время после окончания спортивной карьеры (лет).

81"

"

Рис. 7. Определение ожидаемого прироста толерантности к физической нагрузке через 6 месяцев реабилитации у пациентов-ветеранов спорта со стенокардией II-III ФК.

Однако для практического применения в клинической практике данная формула не удобна по причине громоздкости. Была разработана вторая модель, которая также позволяет рассчитать ожидаемый прирост толерантности к физической нагрузке. Скорректированный коэффициент детерминации (adjusted R-squared) равен 0,781 (рис. 8).

ПТ (Вт) = 3 х ПСК – 0.5 х ВПО

ПТ – прирост толерантности (Вт);

ПСК – продолжительность спортивной карьеры (лет);

ВПО – время после окончания спортивной карьеры (лет).

Таким образом, анализ особенностей клинического течения ИБС, стенокардии II-III ФК в исследуемых группах по числу госпитализаций, случаев развития ИМ, динамике выраженности хронической сердечной недостаточности, динамике снижения уровня артериального давления свидетельствует о преимуществе разработанной комплексной программы лечения и реабилитации у пациентов со спортивным анамнезом, что

свидетельствует об их более высоком реабилитационном потенциале.

82"

"

Рис. 8. Определение ожидаемого прироста толерантности к физической

нагрузке через 6 месяцев реабилитации у пациентов-ветеранов спорта со

стенокардией II-III ФК.

Полученные в результате статистического анализа данные позволяют сделать вывод о том, что пациенты со спортивным анамнезом (10 лет и более) вне зависимости от времени, прошедшего с момента окончания спортивной карьеры, длительности ИБС, стенокардии II-III ФК и исходного уровня толерантности к физической нагрузке имеют более высокий реабилитационный потенциал по сравнению с пациентами, не занимавшимися ранее спортом.

Анализ степени реализации трех компонентов комплексной реабилитации в исследуемых группах показал, что подобные изменения вероятно обусловлены в значительной мере большей самодисциплиной и корректностью выполнения бывшими спортсменами программы двигательной реабилитации, а также определенными, не подвергающимися полному регрессу адаптационными изменениями в сердечно-сосудистой системе в результате длительных регулярных занятий спортом, которые проявляют себя только на фоне возобновившегося повышения уровня двигательной активности.

83"

"

3.7.Результаты анкетирования врачей на предмет выявления,

оценки и интерпретации ими спортивного анамнеза у пациентов с ишемической болезнью сердца

Сцелью выявления наличия спортивного анамнеза у пациентов, для врачей была составлена анкета и проведен опрос.. Результаты опроса представлены на рисунках 9-13.

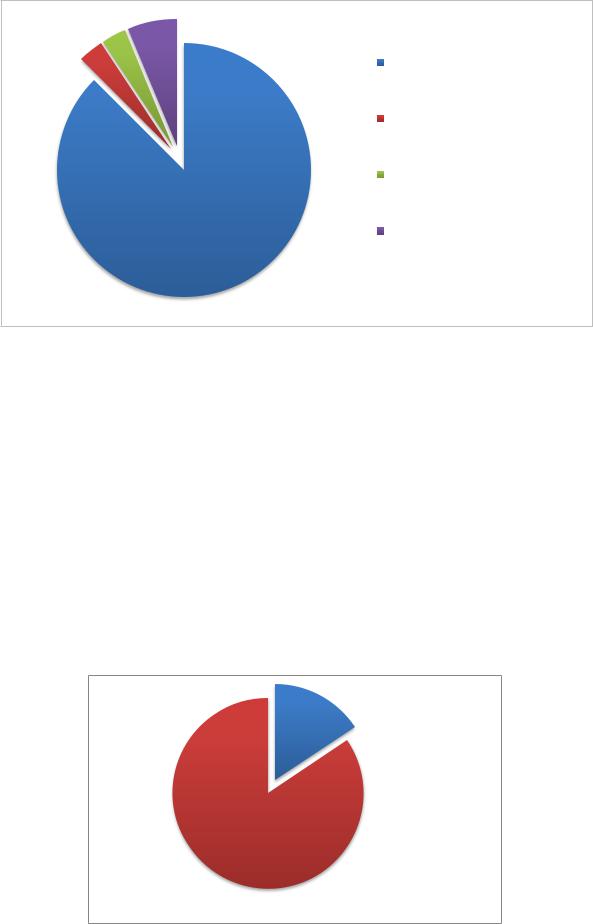

На первый вопрос: «При сборе анамнеза спрашиваете ли Вы у пациента, занимается ли он спортом в настоящее время?» – утвердительно ответили 19 чел. (59%), отрицательно – 13 чел. (41%) (рис. 9).

41% |

ДА |

|

|

59% |

НЕТ |

Рис. 9. Распределение респондентов при ответе на вопрос 1.

На второй вопрос: «При сборе анамнеза спрашиваете ли Вы у пациента, занимался ли он спортом ранее?» – положительно ответили 4 чел. (13%), отрицательно – 28 чел. (87%) (рис. 10).

12%

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

88%

Рис. 10. Распределение респондентов при ответе на вопрос 2.

84"

"

На третий вопрос: «Если пациент занимается спортом в настоящее время, выясняете ли вы продолжительность занятий и/или уровень спортивного мастерства (общий спортивный стаж)?» – были получены следующие ответы: отрицательно ответили 23 чел. (72%), выясняют только продолжительность занятий – 4 чел. (13%), выясняют только уровень спортивного мастерства – 3 чел. (9%), выясняют продолжительность занятий и уровень спортивного мастерства – 2 чел. (6%) (рис. 11).

6%

9%

13%

|

НЕТ |

|

ДА (только |

|

продолжительность занятий) |

|

ДА (только уровень |

|

спортивного мастерства) |

72% |

ДА (продолжительность |

|

занятий и уровень |

|

спортивного мастерства) |

Рис. 11. Распределение респондентов при ответе на вопрос 3.

На четвёртый вопрос: «Если пациент занимался ранее спортом,

выясняете ли вы продолжительность занятий и/или уровень спортивного мастерства (общий спортивный стаж)?» – были получены следующие ответы: отрицательно ответили 28 чел. (88%), выясняют только продолжительность занятий – 1 чел. (3%), выясняют только уровень спортивного мастерства – 1 чел. (3%) выясняют продолжительность занятий и уровень спортивного мастерства – 2 чел. (6%) (рис. 12).

85"

"

3% 3% 6%

|

НЕТ |

|

ДА (только |

|

продолжительность занятий) |

|

ДА (только уровень |

|

спортивного мастерства) |

88% |

ДА (продолжительность |

|

занятий и уровень спортивного |

|

мастерства) |

Рис. 12. Распределение респондентов при ответе на вопрос 4.

В пятом вопросе: «Учитываете ли Вы факт наличия у пациента спортивного анамнеза в составлении индивидуальной программы лечения и реабилитации?» – были получены следующие ответы: отрицательно ответили 27 чел. (83%), утвердительно – 5 чел. (17%) (рис. 13).

К пятому вопросу было дано пояснение, что факт учёта спортивного анамнеза при составлении индивидуальной программы лечения и реабилитации подразумевает изменение дозировок лекарственных препаратов, уровня физической нагрузки при занятиях лечебной физической культурой, сокращение сроков физической реабилитации.

17%

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

83%

Рис. 13. Распределение респондентов при ответе на вопрос 5.

86"

"

Таблица 30.

Распределение врачей, давших положительный ответ на 1 и 2 вопросы

|

анкеты, по месту работы |

|

||

Номер вопроса |

|

Вопрос №1 |

Вопрос №2 |

|

Количество положительных ответов |

19 (59%) |

4 (13%) |

||

Количество врачей ВФД и Клиники |

6 (100%) |

4 (66,6%) |

||

спортивной |

медицины, |

ответивших |

|

|

положительно, % |

|

|

|

|

Количество врачей других учреждений, |

13 (50%)/ 26 |

0 / 26 |

||

ответивших |

положительно |

/ общее |

|

|

количество врачей других учреждений в |

|

|

||

опросе |

|

|

|

|

Количество отрицательных ответов |

13 (41%) |

28 (87%) |

||

Всего опрошено |

|

32 (100%) |

32 (100%) |

|

Проведённое анкетирование врачей-терапевтов и кардиологов из |

||||

отделений |

городских клинических больниц, университетских клиник, |

|||

врачебно-физкультурных диспансеров и поликлиник выявило, что только

59% из них выясняют факт занятия пациентом спортом в настоящее время и

13% уточняют факт наличия спортивного анамнеза в прошлом. Это

свидетельствует о низком внимании специалистов к вышеобозначенной

проблеме. Положительные ответы на первый и второй вопросы были

получены в основном среди специалистов, работающих во врачебно-

физкультурных диспансерах и клинике спортивной медицины, в то время как

специалисты других лечебных учреждений реже или совсем не выясняли

факт наличия у пациента спортивного анамнеза в настоящее время или в

прошлом (табл. 30).

Таким образом, при анализе клинической картины течения

ишемической болезни сердца, стенокардии II-III ФК, а также динамики

выраженности хронической сердечной недостаточности при применении

комплексной схемы медикаментозной терапии у исследуемых групп

пациентов – с предшествующим спортивным анамнезом и без – можно

87"

"

сделать вывод о более благоприятном течении заболевания у пациентов I

группы (со спортивным анамнезом). Это выражается в меньшем количестве госпитализаций в связи с ухудшением общего состояния, более низкой частоте развития инфаркта миокарда, а также более выраженном улучшении функционального класса хронической сердечной недостаточности после 6

месяцев комплексной реабилитации. Полученные данные говорят о более благоприятном влиянии применения комплексной схемы медикаментозной терапии и программы реабилитации у пациентов со спортивным анамнезом с диагнозом ИБС, стенокардия II-III ФК на результаты лечения.

При анализе модификации факторов риска развития и прогрессирования ИБС (курение, уровень АД, ИМТ), была выявлена более выраженная положительная динамика по всем показателям, кроме курения, у

пациентов группы I. Сходные результаты были получены и при анализе изменения степени толерантности к физической нагрузке с помощью тредмил тестирования. Несмотря на наличие положительных изменений в обеих группах через 6 месяцев проводимой реабилитации, пациентов с высокой степенью толерантности к физической нагрузке было больше, чем во II группе, а наибольшее количество пациентов со средней и низкой степенью толерантности к физической нагрузке, наоборот, было выявлено среди пациентов без предшествующего спортивного анамнеза.

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о наличии более высокого реабилитационного потенциала у пациентов с ИБС стенокардией II-III ФК, у

пациентов-ветеранов спорта.

Результаты проведённого анкетирования врачей-терапевтов и кардиологов свидетельствуют о том, что многие специалисты уделяют недостаточно внимания сбору спортивного анамнеза при работе с пациентами и не учитывают его при составлении индивидуальных программ лечения и реабилитации. Наличие такой информации помогло бы выработать более персонифицированный подход при лечении и реабилитации пациентов

с ишемической болезнью сердца, стенокардией II-III ФК.

88"

"

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные эхокардиографических параметров, отражающих состояние сердечной мышцы у пациентов I группы, – ветеранов спорта и пациентов II

группы, не занимавшихся спортом в прошлом, с ИБС, стенокардией II-III

ФК до лечения и через 6 месяцев применения комплексной схемы реабилитации, а также сравнение динамики изменений показателей между группами представлены в таблицах 31-42.

4.1 Результаты исследования ЭхоКГ параметров до начала

комплексной реабилитации

В группе I были установлены следующие значения размеров ЛЖ до начала лечения: конечный диастолический размер (КДР ЛЖ) – 5,51±0,2 см.;

конечный систоличесеий размер (КСР ЛЖ) – 3,87±0,05 см. Эти размеры были сравнимы с параметрами ЛЖ, определёнными у группы II: КДР ЛЖ–

5,59±0,11 см.; КСР ЛЖ – |

3,88±0,1 см. (табл. 31). |

|

При сравнении исходных значений КДР ЛЖ и КСР ЛЖ в обеих |

||

группах достоверных различий выявлено не было (р>0,05) (табл. 31). |

||

|

|

Таблица 31. |

Значение ЭхоКГ параметров – размеров ЛЖ (КДР ЛЖ и КСР ЛЖ) |

||

до начала комплексной реабилитации |

||

Группа |

ЭхоКГ-параметры |

|

|

КДР ЛЖ, см |

КСР ЛЖ, см |

I |

5,51±0,2 |

3,87±0,05 |

II |

5,59±0,11 |

3,88±0,1 |

р |

>0,05 |

>0,05 |

Также в обеих исследуемых группах были определены значения индексированных объёмов ЛЖ в момент обращения в стационар. В группе I,

у пациентов со спортивным анамнезом, значение индексированного конечного диастолического объема левого желудочка (КДОИ ЛЖ) был равен

84,3±2,8 мл/м²; во II группе пациентов, без спортивного анамнеза, КДОИ ЛЖ

– 82,6±3,3 мл/м2. Значение индексированного конечного систолического

89"

"

объема левого желудочка (КСОИ ЛЖ) в группе I составляло 39,0±3,1 мл/м²; в

группе II – КСОИ ЛЖ – 34,3±1,7 мл/м², таким образом, группы были достоверно сравнимы по данным параметрам до начала лечения (р>0,05) (табл. 32).

Таблица 32.

Значение ЭхоКГ параметров – индексированных объёмов ЛЖ

(КДОИ и КСОИ) до комплексной реабилитации

Группа |

ЭхоКГ-параметры |

|

|

КДОИ ЛЖ, мл/м² |

КСОИ ЛЖ, мл/м² |

I |

84,3±2,8 |

39,0±3,1 |

II |

82,6±3,3 |

34,3±1,7 |

р |

>0,05 |

>0,05 |

Не было выявлено достоверных различий при сравнении значений толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и толщины задней стенки левого желудочка (ТЗС ЛЖ) в обеих группах (р>0,05). Для группы I данные параметры были равны: ТМЖП – 1,09±0,05 см.; ТЗС ЛЖ – 1,01±0,03 см.

Исходные показатели в данной группе практически не отличались от аналогичных величин в группе II: ТМЖП – 1,09±0,04 см.; ТЗС ЛЖ –

0,96±0,03 см. (табл. 33).

Таблица 33. Значение ЭхоКГ параметров – ТМЖП, ТЗС ЛЖ до комплексной реабилитации

Группа |

Расчётные производные ЭхоКГ параметров |

|

|

ТМЖП, см |

ТЗС ЛЖ, см |

I |

1,09±0,05 |

1,01±0,03 |

II |

1,09±0,04 |

0,96±0,03 |

р |

>0,05 |

>0,05 |

Для оценки |

диастолической |

функции ЛЖ оценивались следующие |

показатели: максимальная скорость кровотока в фазу быстрого наполнения

(пик диастолического наполнения) (пик Е, м/с), значение данного параметра в группе I составило 0,40±0,01 м/с; в группе II – 0,41±0,01 м/с.;

максимальную скорость трансмитрального кровотока во время систолы

90"

"