- •1) У органов муниципальной власти нету своего аппарата принуждения.

- •2) Отсутствует собственная экономическая основа.

- •Наука муниципального права

- •Местное самоуправление и его система

- •Понятие и принципы местного самоуправления.

- •1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

- •Организация мсу в зарубежных странах

- •Появление федеральных территорий

- •Внутримуниципальное образование

- •Формы прямой демократии

- •Местный референдум

- •4. Преобразование

- •4 Часть

- •Муниципальная служба

- •Компетенция в муниципальном праве

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Это положение, которое закрепляет принцип народовластия, является фундаментальным и для мс. На основе трех норм (3,8,12 ст) возникает представление о мс как об одной из основ конституционного строя. Народ осуществляет власть как непосредственно, так и через систему органов гос власти и органов местного самоуправления.

Речь о том, что осуществление власти на местном уровне - это решение местных вопросов. Для этого требуется система постоянно действующих органов публичной власти. Эти органы должны формироваться с помощью демократических процедур и быть подконтрольными населению. Один из способов осуществления народов принадлежащей ему власти. В совсем важных случаях население может напрямую решать вопросы метсного значения с помощью институтов прямой демократии – местного референдума.

Статья 8

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

8 ст конституции – одна из основ конституционного строя. Мы уже много говорили о признании и защите муниципальной собственности. Муниципальная собственность признается и защищается равным образом с государственной, частной и другими формами собственности. Важнейшее условие для осуществления местного самоуправления – собственность. Все от тех теорий, где мс – решение местных хозяйственных вопросов. Нам нужна для этого какая-то база, которую создает конституция, которая гарантирует муниципальную собственность. В последствие оказалось, что легко ограничить это право. Сейчас уже отменены эти положения, но до этого 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления ввел пообъектный перечень муниципальной собственности, все остальное – собственность субъекта федерации. Но сейчас это отменили, потому что не работает. Система перераспределения полномочий, «Деньги следуют за полномочиями»). (не очень внятно объяснил, почему, сказал, что потом обсудим.

Статья 12

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

МС признается как одна из основ конституционного строя. Закрепляет принцип самостоятельности. В первые годы после появления норм о мс упор делался на то, что мс только в пределах своих полномочий самостоятельно.

Органы мс не входят в систему органов государственной власти. Эта норма - осознание социальной ценности мс. Эта норма – обеспечение того, что жители сами могли осуществлять публичную власть, граждане могли напрямую реализовать свое право на управление. Возникала такая система прав, позволяющая территориальному сообществу граждан владеть, пользоваться т распоряжаться муниципальной собственностью.

Сегодняшняя доктрина говорит, что природа мс до сих пор не ясна. Да, есть ст 12, там написано, что органы мс не входят в систему органов гос власти, но это не означает, что федеральная власть стремится отделить мс от государства. Наоборот. Появился термин, объединяющий мс и гос власть – публичная власть. Сейчас этому термину придано конституционно значение и в свое время положение о том, что органы мс не входят в систему органов гос власти – это решение носило политический характер. Сегодня это политическое решение нужно скорректировать, такую политическую позицию изначально невозможно было перевести на язык каких-то конкретных юридический форм.

Т.е. конституционная формула сегодня, сегодняшний доктринальный подход в том, что статус мс заключает в себе противоречия, которые связаны с тем, что изначально в конституции была неадекватно отражена политическая природу муниципальной власти. Кроме того, наличие в конституции 12 статьи позволяла многим ученым прийти к выводу, о господстве доктрины естественного права, естественного происхождения. Это предполагает невозможность населения отказаться от него по своей воле, по принуждению государства. На этот счет существуют интересные правовые позиции КС РФ, в частности, решение по Курску. На это поставим многоточие….

Лекция 5 (29.09.21). Теории местного самоуправления. Конституционные основы МСУ.

МСУ-форма народовластия и основа конституционного строя РФ:

ст. 3 КРФ

ст. 8 КРФ

ст. 12 КРФ

МСУ-особый социально-политический феномен, одна из разновидностей публичной власти.

В прошлый раз мы говорили о дуалистической теории муниципального права-самоуправление сочетает и государственные, и общественные черты. Когда МСУ решает дела местного значения, тут государство не вмешивается. Когда МСУ выходит за пределы самостоятельной компетенции, оно рассматривается как часть системы государственной власти. Все, что вне компетенции МСУ, то оно выполняет как часть государственного аппарата.

Современные взгляды часто имеют следующий вид: теория дуализма не работает. Муниципальная власть строится как продолжение государства на местах. Что на практике в понимании местного самоуправления, мы разберем.

Понятие МСУ появилось в Законе СССР от 09.04. 90 N 1417 “Об общих началах МСУ и местного хозяйствах в СССР”-появилось обыденное представление, что местная власть должна обеспечивать ежедневные нужды местного населения, а для этого нужен властный аппарат.

Под влиянием Совета Европы МСУ начало рассматриваться как важнейший элемент демократии. МСУ встраивалось в систему сдержек и и противовесов. Интересы поддерживаются только между различными ветвями власти, но и на уровне МСУ. Местные жители артикулируют интересы, а дальше выстраивается общая система.

Чем МСУ отличается от государственной власти? Когда такая система создавалась, была идея отделить МСУ в конституционных нормах от государственной власти. С точки зрения такого подхода, местная власть-модель соц. управления, при которой объект и субъект совпадают. Основной субъект-жители, оказывающие властные воздействия на самих себя (объект): сами принимают решения, сами их выполняют и контролируют. Данная теория очень бумажная, чтобы на практике ее реализовать, надо активно внедрять формы прямой демократии. В силу ряда причин это было ненужно/невозможно сделать. Совпадение субъекта и объекта происходило только в совсем небольших муниципальных образованиях, где жители могут собраться на сход. В крупных муниципальных образованиях, городах, территориальных муниципалитетах форма осуществления МСУ ничем не отличалась от формы осуществления государственного управления.

Вопрос всех теорий к пониманию МСУ в том, совпадает ли интересы государства и местных жителей? В чисто практической плоскости, даже если интересы и отличаются (например, газ/нефть,которой богата определенная территория, которая хотела бы доходы от продажи оставлять на своей земле), государство отвергает эту критику: мы живем в едином государстве, для решения задач государство определит, в чьей собственности будут недра/налоги кому пойдут. Государство определяет правила игры, а МСУ исключительно подчиняется. Правила игры закреплены в КРФ (1 глава), но они двойственны. Основы конституционного строя закрепляют систему, взгляды на которую сложились в начале 1990-х годов. Сейчас все по-другому. Поправки в другие части Конституции 2020 года существенно изменили взгляд на МСУ. Парадокс: нормы основ конституционного строя неизменны, нужно было бы менять Конституцию. Сейчас раздвоение теории и практики: практика идет по положениям поправок 2020 года. Но нет ли тут противоречия между основами конституционного строя и положениями, которые внедрены были в 2020 году. Реформа на самом деле шла и до изменений в Конституцию. Есть Базовый 131-ФЗ, в котором реализуются изменения, которые видит государство. Там раньше были противоречия КРФ, их в ходе реформы пытались привести в соответствие.

В Конституцию внесли изменения, но фундаментальные противоречия остались, так как ст. 3 КРФ закрепляет народовластие. Данное фундаментальное значение МСУ (местная власть-для решения местных вопросов+ нужны местные органы, которые формируются за счет демократических процедур на местном уровне) для построения государства не соответствует действительности. Государство смотрит на МСУ как на объект, подчиненную государству (субъектам федерации), а не населению. Поэтому такая система и должна, по мнению государства, быть частью государственных органов регионов. Выборов если еще и сохранились на местном уровне, то референдумов почти нет.

Другая базовая норма-ст. 8 КРФ: закрепляет принцип признания муниципальной собственности наряду с частной и государственной собственностью, защищается равным образом. Ст. 8 КРФ-экономическая основа местной публичной власти.

Самая принципиальная норма КРФ-это статья 12 КРФ, на которой было основано МСУ: МСУ-основа конституционного строя, гарантированная государством. Ст. 12 даже отголосок теории свободной общины: государство не создает МСУ, но признает и поддерживает ее. Ст. 12 КРФ закрепляет положение, что МСУ в пределах полномочий самостоятельно. Органы МСУ не входят в систему органов государственной власти. Государство должно осознать социальную ценность МСУ, которая заключается в том, что жители реализуют свою власть на территории муниципального образования, но они реализуют конституционное право на управление делами государства. То есть, через ст. 12 КРФ реализуется ряд конституционных прав граждан.

Через эту 12 статью, через наличие института мун власти (института МСУ) реализуется целый ряд права человека и гражданина, что позволяет жителям решать вопросы местного значения и использовать муниципальное имущество. Хотя эта концепция, которая развивалась в 90-е сейчас не актуальна. Сейчас в теории мы найдем другие рассуждения о том, что суть МСУ не столь однозначна. Конечно, у нас есть 12 ст КРФ, что органы МСУ не входят в систему органов гос власти, но такое решение о разделении гос власти и МСУ носит скорее политический характер, и юридически поскольку все органы гос власти объединены в единую систему публичной власти, то юридически вы такой механизм, где у вас было бы МСУ отделено от всей систему публичной власти, вы не построите, это невозможно четко закрепить. Поэтому 12 ст содержит в себе противоречия, и это является следствием неадекватного юридического отражения политической природы муниципальной власти.

Причем такие взгляды на МСУ возникли уже довольно давно. Например, Овчинников (ВШЭ) ещё в начале нулевых написал книгу «Местное самоуправление в системе народовластия» и там он доказывал, что не может быть так, что если МСУ рассматривать как уровень публичной власти, то невозможно его отделить от гос-ва. Поэтому наверное нам придется признать, что появление 12 ст КРФ — господство доктрины естественно права, прав человека, которая имела место в конце 1993, когда принималась новая КРФ и разрабатывалась новая концепция МСУ.

Переходим ко второму подходу к пониманию МСУ. Это понимание вытекает из КРФ и связано с тем, что МСУ является правом граждан, причем это естественное право. В ст 3 131 ФЗ определены права граждан при осуществлении МСУ. 2 глава КРФ закрепляет основные ПиС человека и в таком четком виде право на МСУ не закреплено напрямую. Но через другие субъективные права (право избирать и быть избранным, право на участие в сетных референдумах) это право является равным.

Опять-таки, если анализировать конституционные формулировки, то также как у нас последовательно отделяется МСУ от гос-ва, то также последовательно во 2 главе перечисляется и права граждан, связанные с существованием МСУ (право на получение жилья из муниципального жилищного фонда, пользоваться муниципальной мед помощью, пользоваться мун учреждениями). Мы говорим о том, что МСУ во многом сейчас рассматривается как институт соц управления, поэтому большая часть прав, вытекающих из КРФ, закреплены с соц сфере.

Но это все система субъективных прав (отдельных мер возможного поведения). А что у нас МСУ в объективном смысле? В субъективном смысле все более-менее понятно: ну да, отдельные правомочия закреплены в КРФ, но когда мы их все соберем, то они у нас сложенные вместе составят право на МСУ. Это тот самый комплексный характер, о котором мы много раз говорили (предмет, отрасль). То же самое и с правом на МСУ: есть отдельные права, закрепленные в нашей К и их совокупность формирует комплексное право на МСУ.

Но что же с объективным правом? Здесь получается интересная история. С одной стороны система прав объективно-позитивно закреплена в 3 ст 131 ФЗ, но дальше у нас возникают сложности. Если это мое субъективное право, то могу ли я от его осуществления. Право избирать и быть избранным — кто хотел, тот участвовал, кто хотел использовать пассивное право зарегистрировался, собрал подписи и тд. Активное право — люди пошли и проголосовали (сами или онлайн). Реализация этого права зависит от нашего желания. Если захотим, то мы откажемся от субъективного права.

А что же с правом на МСУ, можно ли отказаться? Очень интересный прецедент произошел в Курской области в начале нулевых. КС вынес знаковое решение (Постановление КС от 30 ноября 2000 года №15 по делу о проверке конституционности отдельных положений устава Курской области). Что там произошло: жители (то ли по инициативе органов власти, то ли нет) взяли и провели референдум (все жители всех муниципальных образований), и на этом референдуме они сказали, что мы не хотим осуществлять МСУ и мы все права по осуществлению муниципальной власти делегируем губернатору и ОГВ. Этот подход был обжалован, хотя казалось бы, почему нет? Есть у нас субъективное право, мы от него и отказывается. Но КС пришел к выводу, что это не соответсвует КРФ. То есть там был проведен референдум, и почему дело по рассмотрению конституционности устава, потому что как только на референдуме это решение было подтверждено, то тут же были внесены изменения в устав Курской области. Там даже изначально появились эти нормы, в соответсвии с которыми это юридическая возможность населения через референдум большинством голосов отказаться от права на МСУ.

КС сказал, что у нас есть 12 и 32 ст КРФ, 3 ст 131 ФЗ. 32 ст КРФ — право граждан на управление делами гос-ва и избирать и быть избранными в органы гос власти и МСУ и участвовать в местном референдуме — она была нарушена положениями уставами, как и большая часть норм главы 8. КС сказал, что все эти нормы устава, предусматривающие такую схему, противоречат конституции. По сути когда допускают такие нормы, то прекращается осуществление МСУ на части территории РФ. А у нас 12 ст говорит о признании и гарантированности МСУ. Более того, эти нормы были включены в КРФ с целью соблюдения Европейской хартий о МСУ, которые были приняты Советом Европы (правда хартия была ратифицирована в1998 году). КС сказал, что ситуаций, когда это право кому-то делегирует, быть не должно.

Правовые позиции КС надолго предопределили отношение к осуществлению МСУ. Одна из ключевых категорий, которые рассматривались и оценивались, была категория самостоятельности. Что такое самостоятельность — по идее местные жители должны обладать таким состоянием, при котором они лишены каких-то ограничений, никому не подчиняются. Как хотят, так и реализуют все право на МСУ. И тут единственный барьер он в конституции, в ст 12, потому что в там есть норма о том, что МСУ самостоятельно, но самостоятельно в переделах своих полномочий. Вся современная доктрина о том, чт КРФ установила границы МСУ (пределы полномочий). Отсюда вытекает вывод о производном характере природу мун власти, которая зависит от гао установлении.

Был целый период в истории развития нашего МСУ, когда эта самостоятельность понималась фактически как автономия местной власти. Типа гос-во должно определить общие принципы, а в остальном МСУ должно быть самостоятельно => органы могут сам решать любые вопросы местного значения (определять структуру и работу органов, ф формировать бюджет и тд). И в случае необходимости можно обращаться к гос аппарату принуждения (судам и тд). Но при этом сами решения органов МСУ не нуждаются в согласовании, не должны утверждаться и подтверждаться. ОГВ, не могут отменяться или приостанавливаться. На самом деле если полно приводить эти принципы из 12 ст, то вполне возможна ситуация, когда у нас возникает разрыв между уровнями публичной власти. Поэтому, конечно, гос власть сделала все, чтобы сохранять свое влияние на МСУ, воздействовать. И это происходило как путем изменил общего регулирования, так и появлением внеюридических механизмов воздействия на мун власть.

Ну а вообще сама эта концепция, когда мы определяем только общие принципы, а внутри жители сами как хотят реализуют свое право, достаточно быстро стала понятно, что она не может быть толком реализована, потому что возникло очень большое кол-во пробелов в регулировании, и эти пробелы не заполнялись ни на уровне субъектов РФ, ни на уровне мун образовании. Возникла такая неурегулированность целых сфер общественных отношений.

Все это порождало неблагоприятные последствия. Уже тогда в 90-ых годах пытались реализовать вот эту концепцию принципов в классическом виде. Я уже вам говорил, что вот этот вот закон об общих принципах организации местного самоуправления был принят 28 августа 1995 года (№154). В августе парламентские каникулы - поэтому, на первый взгляд, очень странно, что закон был принят в августе. Это была целая “операция”, знаете. Это были ещё 90-ые годы, когда была ещё конкуренция. Вносился несколько раз этот проект закона (принимался ГД, но отклонял СФ, потому что СФ состоял из представителей регионов, а им было невыгодно принимать закон об общих принципах организации местного самоуправления). Когда Президент Ельцин распустил всю систему Советов, он выпустил указ об образовании местных образований - муниципальных образований. И там везде были сформированы местные администрации вместо упразднённых ельциным советов - в результате региональная исполнительная власть назначили глав местных администраций. Ну а тут новая Конституция, тут отделение местного самоуправления, которое отделено от государства, - ну это политическое решение во многом (отделение местного самоуправления от государства). Это решение проходило по линии субъект федерации местное образование. Идея заключалась в том, чтобы противопоставить мэров губернаторам. Почему? Потому что федеральный центр был довольно слабым и с трудом сдерживал “центробежные тенденции” (когда субъекты хотят отделиться, заявить о своём суверенитете и т.д.). Естественно, надо было что-то придумывать на разных уровнях - одно из политических решений, видимо, было именно это решение об отделении мэров от губернаторов (мэр теперь не подчиняется губернатору). Конечно, никаким губернаторам бы это не понравилось, что мэр не подчиняется ему. Поэтому они были пытались это местное самоуправление задавить, а мэры, в свою очередь, смогли бы опираться на муниципальные образования в борьбе с губернаторами. И мэры бы тогда обращались бы за помощью к федерации и можно было бы спокойно “гасить” все эти центробежные тенденции. Вот такая вот система сдержек и противовесов.

С другой стороны, указ Ельцина от 26 октября о расформировании советов взял и разрешил губернаторам назначать эти самые местные администрации - никакой самостоятельности МО не было, конечно. На а когда наступил 95 год, когда надо было создавать независимую систему, надо отделить мэров от губернаторов, оказалось, что многие субъекты против подобных мер. В результате закон об общих принципах местного самоуправления, который обязывал все регионы провести муниципальные выборы, блокировался СФ 3 или 4 раза. А квалифицированного большинства в Думе не было, чтобы было ⅔ голосов за этот закон об общих принципах. И вот в августе была проведена такая своего рода “операция” по принятию федерального закона: все депутаты и сенаторы разъехались на каникулы. И 28 числа внезапно Председатель ГД берёт и созывает внеочередное собрание ГД, где принимается ФЗ об общих принципах местного самоуправления (первый закон в этой области). Далее закон направляется в СФ, а тот обязан в 14 дней рассмотреть данный законопроект. Если не начнут рассматривать, то закон считается одобренным СФ. И, конечно, СФ не смог собраться в эти 2 недели. Вот так вот и был принят первый закон об общих принципах местного самоуправления. И вот идея этого закона - местное самоуправление является особым социально-политическим феноменом, а не подсистемой государственной власти. Сегодня МСУ - это публичная власть.

Переходим к пониманию МСУ как особого уровня управления. Вот этот уровень, определенный в 8 главе КРФ, вот этот вот как раз тот уровень, который пытался быть отделенным от государства, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что государство не вправе полностью отстраниться от сферы местного самоуправления. Когда мы рассматривали теории МСУ, например, общественную теорию, то говорили о том, что МСУ должно решать местные хозяйственные вопросы. Но даже если с этим согласиться, то дальше следующее предположение состоит в том, что гос-ву нет никакого дела, чем там занимается МСУ, - вот это положение не выдерживает никакой критики ни как с позиции теории, ни с позиции практики.

Потому что, представьте, возьмут местные власти и отключат отопление, потому что денег нет, или закроют больницы и другие муниципальные учреждения. Тогда люди просто выйдут и перекроют федеральную трассу, пытаясь достучаться до федеральных властей. Все жалобы точно/совершенно направляются к федералам (губернатору или в приемную Президента). Поэтому даже если бы государство хотело полностью отстраниться от дел местного значения, то у него бы этого не получилось да и такого бы не происходило никогда. Даже в те моменты, когда система была слабая (как в 90-ые), всё равно государство сохраняло контроль над МСУ. Была судебная система какая-никакая, была Прокуратура и прокурорский надзор за деятельностью ДЛ МСУ, всегда государство финансировало местную власть, потому что эта постоянная история - у муниципалитетов никогда не было денег. Поэтому обеспечение МО деньгами - это всегда задача государства. Поэтому если исходить из того, что МСУ должно заниматься вопросами местного значения, то государство должно создать условия для функционирования МСУ как института социального управления. И гос-во должно определить, прежде всего, территориальные пределы юрисдикции МСУ. Это довольно сложный вопрос: кто их должен определять , федерация или регион. Мы можем найти аргументы и в пользу первого, и в пользу второго. Подходы в двух законах разные: в Законе №154 1995 года подход заключался в том, что субъект федерации должен определить территориальные пределы юрисдикции МСУ, т.е на федеральном уровне просто принцип закреплен, что на всей территории РФ осуществляется МСУ, а вот дальше, как она осуществляется и по каким уровням делится, - это всё пускай субъект решает (было немало сложностей и конфликтов, когда субъекты РФ начали произвольно менять уровни, то один определят, то другой, то повыше, то пониже - то города и районы являются МО, то они являются административно-территориальной единицей, то вдруг субъект говорит, что давайте город разделим на МО и т.п.). Главная проблема заключалась для Федерации, что муниципалитеты жили на деньги федеральные в конечном счёте. Поэтому если Федерация должна поддерживать муниципальную власть, датировать её, то нужно понять, на какие уровни направляются дотации, нужно понять, что там субъекты делают вообще, как это всё устроено, какие вопросы решаются. Поэтому достаточно быстро к 2003 году гос-во осознает, что недостаточно просто сказать субъектам федерации: пожалуйста, решайте сами, где у вас территориально будет располагаться МСУ. Гос-во, федеральная власть приходит к пониманию того, что нужна унифицированная система вот этих территориальных пределов юрисдикции. Поэтому в действующем федеральном законе определено достаточно четко: определены уровни муниципальных образований, определены виды МО. Все, что может делать субъект сейчас, - это отнести ту или иную территорию под тот или иной вид МО. Ну а дальше уже федерация в зависимости от этих видов и уровней распределяет полномочия, имущество, бюджетно-налоговые ресурсы и т.д.

Право населения непосредственно решать вопросы местного значения как гарантия. Знаете как в 95 году это отождествлялось: население, решение вопросов местного значения. НУ потому что вся система органов МСУ мыслилась как некое производное от населения. Одна из позиций КС по поводу субъекта МСУ. Дело в том, что в Европейской Хартии местного самоуправления в определении говорит, что МСУ - это право и способность органов публичной власти регламентировать значительную часть публичных дел. Т.е. основной субъект по Хартии -

это органы местного самоуправления, а у нас - это население. Вот КС рассматривал, есть ли противоречия между нашей КРФ, законами и Хартией. И сказал, что нет, такого противоречия нет, потому что идея Хартия, чтобы подчеркнуть, что есть уровень публичной власти, где действует специальная система органов, которая сформирована населением. А у нас говорится, что у нас даже само население решает вопросы местного значения. Т.е. мы придерживаемся более демократичного подхода, чем Хартия. Но парадокс состоит в том, что как раз сегодняшнее федеральное законодательство направлено на то, чтобы население как можно меньше было вовлечено в решение вопросов местного значения.

Население как можно меньше принимала непосредственые решения по поводу МСУ, те формы ничем не отличались от форм гос власти, это возникло из-за противоречия, противостояния. Закрепление права населения формально осталось, но формально перешло к органам и ДЛ МСУ. С определением статуса органов МСУ как самостоятельных, поменялся фактор на статус местных органов, подчиненных гос органам власти субъектов федерации. КС сказал, что видит что то «ненормальное», но будет считать конституционным (пока будут соц-экономические проблемы решаться)

С одной стороны там свои налоги, местные, а с другой население само устанавливает, в ходе реформы это правило было изменено, а сейчас «вводят» (ст 71, то получается что в одном субъекте одни налоги, а в другом другие), а теперь пришли что все налоги и сборы будут в налоговом кодексе. МСУ определяет ставку, а налоговую базу – федерация.

Правовые основы закрепили муниц экономику, а потом стали ограничивать (ст 8 , а потом ст 50 КРФ перечень объектов мун собственности по объектам) то есть сейчас государство должно решать вопросы, возникающие на местном уровне, а сейчас их огромное количество.

Концепция МСУ именно из-за этого: МСУ везде экономически зависит от государства, и все страны выделяют органам огромные ресурсы для решения проблем (10-15% консолидированного бюджета). Текущие потребности людей (свет, дороги, отопление) придется финансировать независимо будет ли МСУ или нет. Преимущество МСУ – что они в постоянной связи с местным населением, они на себя принимают не государство, а обязательство по решению их вопросов. Поэтому государства идут на поддержание самостоятельность МСУ. Формально остался в 8 гл институт особого социального управления, реально те корректировки, которые были внесены формально закрепляют МСУ как уровень власти отделенный от гос, а реально выстраивают таким образом, что оно полностью зависит от государственной власти и встроено в систему.

Ст 130 содержит функциональное определение МСУ как уровня социального управления:

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

МСУ осуществляется напрямую гражданами через референдум, выборами и иными формами прямой демократии, так и другие выборные органы местного самоуправления. Кажется, что вся власть принадлежит населению, а реально произошло смещение баланса, а МСУ осуществляется органами и ДЛ гос власти.

МСУ сегодня вместо термина «городские и сельские поселения» есть «муниципальные образования», виды которых устанавливаются ФЗ. Мы видим, что федерация должна определять территориальную юрисдикцию, а на сегодня бланкетная ссылка ст 131, и КРФ полностью снимает вопрос: субъект федерации должен определять уровни МСУ или федерация.

Ст 131 структура органов МСУ определяется населением самостоятельно и на этом ставилась точка, и здесь было противоречие с региональными законами, которые предписывали муниципалитетам вводить те или иные виды структур органов МСУ. Даже КС РФ определил прямое противоречие. А теперь структура органов МСУ определяется населением самостоятельно, но при этом в соответствии с общими принципами организации МСУ.

И появилась 1.1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.

Вопрос возникает насколько это соответствует ст 12 где отделено МСУ (КС пришел к выводу, что никаких противоречий нет)

3. Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом. – публичная власть может функционировать на основе специальных положениях законах, то есть может замещать МСУ, в Мск так и есть гос власть замещает МСУ, то есть вопросы замещаются.

Ст 132 про собственность, бюджет, раньше основывалась что МСУ обладает собственной экономической и финансовой основой, а сейчас государство регулирует финансовую основу. Речь вообще не идет, что местные налоги могут быть введены. (то есть сейчас субъекты не могут ввести то, чего нет) 10 летиями не было никаких местных сборов у муниципалитетов,

3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории*.

Формально отделено, но реально есть принцип единства публичной власти, который прямо закреплен.

Лекция 6 (06.10.2021). Позиции КС, оказывающие большое воздействие на деятельность ОМСУ

Правовые позиции КС четко расставили акценты, МСУ рассматривалось как элемент с большим кол-во общественных характеристик. Сегодня идет реформа, которая по сути “вымарывает” эти общественные характеристики, отключает их и превращает МСУ в исключительно институт местного государственного управления, то есть такой институт, который от имени и по поручению гос-ва решает комплекс вопросов, который гос-во стремится решить. Целый ряд норм Конституции трактовался КС РФ, КС РФ оценивал соответствие Конституции тех или иных ФЗ в рамках своей деятельности, ну и относительно МСУ КС РФ сформулировал ряд правовых позиций, которые оказывают на него деятельность органов МСУ влияние. Мы уже говорили, что КС ввел понятие “публичной власти”, которое объединяет гос-ую власть и местное самоуправление. Несколько раз КС высказался по поводу того, что органы МСУ - это органы публичной власти. Постановление КС от 24.01.1997 №1 (дело о проверке конституционности Удмуртской республики и о системе органов гос-ой власти). В данном постановлении КС указал, что вполне допустимо создание органов гос-ой власти вместо органов МСУ, с соблюдением определенных процедур и наличии ряда условий. Тут КС исходил из того, что эта правовая позиция должна быть тесно связана с принципом, запрещающим прекращение осуществления МСУ на части территории РФ. Если на какой-то части территории РФ, мы создаем органы гос-ой власти, у нас тем самым уровень муниципальных образований смещается ниже. То есть, применительно к 90-м годам, такая позиция КС была о том, что была возможность по инициативе гос-ва изменение того уровня, на котором осуществляется МСУ, но в принципе отменить это местное самоуправление было нельзя. Возможность регулирования МСУ федеральным законом. Вообще, решение о создании МСУ было отчасти политическим решением, поскольку федеральный центр во время принятия Конституции РФ был достаточно слаб и нужно было каким-то образом противодействовать регионам, которые не очень-то и хотели подчиняться. Если мы посмотрим 5-ую статью конституции, то увидим, что республики в составе РФ там названы “государствами”, как раз отсылка к “параду суверенитетов” в начале 90-х. Поэтому в тех ситуациях, когда решение каких-либо вопросов, требующих законодательного обеспечения, по умолчанию подразумевалась концепция разграничения предмета ведения и полномочий между федерацией и субъектами. КС разрешил ОМСУ напрямую применять положения ФЗ (при этом права выбрать тот или иной ФЗ у них не было). Сохранялась система, которая была по Указу Президента от 21.10.1993 года №1760, по этому указу, главы региональных администраций (губернаторы, высшие должностные лица субъектов) формировали местные администрации и назначали их руководителей. Это было очень удобно, раз, если он мог назначить кого-то, то имел право и снять этого человека с должности (губернатор мог снять с должности главу района, например). После принятия ФЗ в целом ряде регионов выборы не проводятся, поэтому Федерация была вынуждена принять Закон от 26.11.1996 года “Об обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть избранными в ОМСУ”, этим законом утверждается положение о муниципальных выборах и, естественно, это положение обжалуется субъектами РФ в КС, ведь по их мнению это нарушение прав субъектов (ведь ранее договорились, что предметом совместного ведения является только установление общих принципов организации МСУ). КС сказал, что, если региональное зак-во отсутсвует, то ОМСУ действуют напрямую на основе федерального закона. А если есть региональные законы, то их нужно выполнять. Правовая позиция о возможности регулирования МСУ ФЗ сыграла очень большое значение для постепенного отхода гос-ва от регулирования общих принципов организации МСУ. ФЗ №154 был первым и последним рамочным законом, регулирующим МСУ. ФЗ 2003 года №131 - это закон не об общих принципах, он содержит в себе конкретные предписания, адресованные МСУ. Из принципов там одно название. Конституция, с другой стороны, требует регулировать только общие принципы. КС РФ расширял права и федеральных органов гос-ой власти в отношении МСУ. КС старался определить границы, в 12 статье гарантировали самостоятельное МСУ, но, если самоуправление самостоятельное, то означает ли это, что ответственность (политическая, прежде всего) органы и должностные лица несут непосредственно перед населением муниципального образования, которое их избрало. Поэтому КС РФ вынес Постановление от 16.10.1997 года №14, в нем КС четко указал, что вполне возможно, что ОМСУ будут нести эту политическую (кто-то называет ее также “конституционно-правовая”, “публично-правовая”, “муниципально-правовая” ответственность) ответственность. Главное, чтобы она была установлена надлежащим образом (то есть закреплена в ФЗ в рамках определенной процедуры). Поэтому были приняты дополнительные законы, которые собой дополнили ФЗ №154, в которых было указано как/когда/в каких случаях возможно досрочное прекращение полномочий органов и должностных лиц МСУ. Решение о роспуске/отстранении должно приниматься тоже в форме закона. И те нормы об ответственности, которые были сформулированы на основе позиции КС мы увидим в 131 ФЗ это по сути все те же нормы. Тут у нас ничего не изменилось. И единственное что, знаете как, сразу после появления этого Постановления от 16.10 №14 о проверке Конституционности 49 ст ФЗ 95 года, вот тогда почему то трактовалось, что это только федеральная власть только может применять этот вид конституционно правовой или муниципально правовой ответственности. Только федералы могут принимать, только федералы могут снять местного мэра.

А 131 закон действующий, он скорректировал позицию и теперь только регион это делает. Но формы те же остались. Чтобы распустить местный совет, нужно принять местный закон. Правда чтобы убрать местного мэра закон уже не нужен, это тоже было скорректировано, достаточно указа губернатора. Понятно у нас система представительной власти и система исполнительной власти. Поэтому все достаточно логично

И с этой правовой позицией, с правомерностью досрочного прекращения, как видите связано последующая 5 правовая позиция КС – могут быть предусмотрены адекватные меры ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Хотя вы понимаете 3-я позиция она только про публичную ответственность муниципально-правовую ответственность своей должностью, за принимаемое неправомерное решение. 5-я позиция конечно расширение этой истории и здесь у нас КС говорит о том, что вполне себе могут быть предусмотрены специальные условия отраслевой ответственности, специальные составы в УК, в административном кодексе, адресованные конкретным ДЛ.

Что касается ответственности органов, то тут сложная история, так как с одной стороны у нас в административном праве есть концепция ответственности юр лица, но конечно не публичного субъекта. Теория административной ответственности публичного субъекта на западе разработана, а у нас не особо. У нас на кафедре Ольга Ивановна Баженова уже много лет работает над этой концепцией, пишет диссертацию, но в таком законченном виде мы даже в плане юридической теории не очень разбираемся как и при каких условиях орган местного самоуправления, орган публичной власти может быть привлечен к такого рода ответственности, административной которая должна носить личный характер. Но те же случаи с юр лицом КС объяснил, что может носить объективный характер, но применительно к органу публичной власти это все усложняется сильнее.

Пока мы говорим про ответственность, скорее к ДЛ, но орган местного самоуправления вы можете привлечь к ГП ответственности. ГК как известно установил, что органы МС от имени муниципального образования выступают, участвуют в гражданском обороте и в общем исходя из базового принципа равенства субъектов вполне с вами можем сделать вывод, что органу МС вполне могут быть предъявлены иски.

Смотрите дальше, 6-я позиция правовая – отсутствие различия в правовом статусе муниципальных образований – принципиальная вещь, которая до сих пор оказывает влияние на современное состояние МС. О чем речь – в не зависимости от того, какого уровня в какой системе у нас оказываются муниципальные образования , между ними не может быть отношений подчиненности. Речь не идет о том ,что два города или два мэра, об этом в принципе не может идти речь, территории разные, органы разные , все разное. Но если у нас выстраивается одна система, представьте что территория субъекта разделена на районы и в районах есть деревеньки, которые являются муниципалитетами, а с другой стороны все они входят в состав района. Вот глава района в отношении этих деревень является начальником? Может быть начальником? Если глава района решает вопросы местного значения, то они решаются на всей территории района, в том числе и на территории этих деревень (территория деревеньки входит в территорию района), значит они должны исполняться?

И вот КС сказал, что нет. Отсутствие различия в правовом статусе – это означает, что муниципальное образование независимо от размеров территорий, независимо от численности ,от структуры, от места. Они пользуются одними и теми же конституционными правами и гарантиями. Между ними нет отношений подчиненности. Логичное следствие – органы одних муниципальных образований не вправе применять санкции в отношении других органов и ДЛ. То есть глава района никак не может наказать сельского старосту, никак не может привлечь его к ответственности.

Ну вот любопытная правовая позиция связана с внесением кандидатур на должность глав муниципальных образований. Наверное сейчас формально она действует, она в свое время оказала влияние на состояние системы МС, сейчас ее роль не очень (не понятно). Федеральный центр придумал схему, когда прямого предложения не происходит, а формируется комиссия, куда входят представители федеральной власти, комиссия выбирает кандидатуру. А что их предложили федеральные власти это уже большого значения не имеет.

Так что более того в целом ряде еще одна из возможных форм муниципального управления, которая тоже была разработана на федеральном уровне и в муниципалитеты внедрена, она была построена на том, что в решении управленческих задач, в таком императивном решении вопросов, глава муниципального образования вообще не участвует. Да то есть осознанные обходные схемы. На уровне прямого такого воздействия, что губернатор прислал кандидатуру мэра, такого нет.

Хотя был период. Правовая позиция была очень давно сформулирована, в том же самом постановлении 97 года по Удмуртии. И позднее как вы помните были отменены региональные выборы – вы конечно изучали курс КП, я имею в виду выборы ВДЛ субъекта федерации и была введена процедура наделения полномочиями президентом ВДЛ субъекта. Тогда да конечно очень много предложений было о том, что ну как если у нас выстраивается вертикаль исполнительной власти, то давайте продлим ее на муниципальный уровень, а то вакуум образуется. Здесь президент внес кандидатуру губернатора, зак органы наделили полномочиями, а значит на местном уровне должно быть также.

И эта правовая позиция позволила сформировать такую единую цепочку, но как я уже сказал были созданы другие схемы, которые сейчас вполне успешно не реализуются.

Вот про срок полномочий КС высказался в постановлении по Курску. Но собственно говоря в уставе да, но в ФЗ все равно есть вилка от 2-5 лет, поэтому вы можете выбрать на сколько избирается представительный орган. Но мы это позднее обсудим, когда будем рассматривать статус представительного органа, так что да, но помните, я уже не стал отдельно указывать правовые позиции которые касаются введения понятия публичной власти, где подчеркивается характер публичной природы власти.

Хотя при желании мы все еще по прежнему найдете общественные черты в зависимости от населения. Но об этом можно долго дискутировать

Это первая часть правовых позиций, которые были сформулированы в конце 90-х – 00 годах и которые выстраивали МС как публично правовой институт с очень большим включением общественных начал в эту систему.

Собственно говоря что происходит в последние несколько лет – правовые позиции конечно же сейчас несколько изменились.

Но по большей части я вас сейчас буду приводит Постановления от 1 декабря 2015 года №30 по делу о проверки конституционности ряда статей ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления. Из всех тех постановлений это является самым таким принципиальным.

Что у нас туту КС говорит. Он говорит о том ,что у нас органы госвласти субъектов РФ должны быть в тесной взаимосвязи с органами МС. Почему? Потому что если у нас все 90-е шла трактовка почему у нас МС отделено от государства? Потому что у нас есть некий перечень вопросов местного значения. Помните общественную теорию. Поэтому местное самоуправление должно сосредоточиться на решении этих вопросов.

Но сейчас этот подход меняется и сейчас КС говорит, нет же. У нас функции публичной власти общие. Мы же в свое время признали. Видите это все еще до поправок происходит, о которых мы уже говорили. В 2015 году КС уже говорил, что смотрите у нас должно быть стабильное и эффективное осуществление функций публичной власти. Потому что на любой территории должны быть созданы свободные условия жизни и здоровья человека.

Правда в 2015 году там еще речь идет не о подчинении, а о взаимосвязи и о том, что у них общие функции и задачи, поэтому нужна такая согласованная деятельность которая предполагает сотрудничество, координацию, учет интересов и тд. Вот только на основе такого взаимодействия говорит КС у нас может быть гарантировано стабильное и эффективное осуществление функций публичной власти.

А дальше говорит КС у нас вполне возможно что субъект будет принимать участие в решении вопросов касающихся осуществления публичной власти на соответствующей территории. То есть завуалировано то самое отделение самостоятельность КС в этой правовой позиции КС начинает сознательно и говорит о том, что субъект может участвовать в решении вопросов местного значения, только эти вопросы названы организационными, а это построение муниципальной власти. А у нас продолжает действовать отредактированная статья, которая говорит, что структура МС определяется населением самостоятельно. Значит структура определяется населением самостоятельно.

А субъекта участвует в организационных аспектах осуществления муниципальной власти. То есть субъект корректирует своими решениями эту самую структуру местного самоуправления. А функционал это понятно, функциональный аспект это и есть те самые полномочия которые реализуют органы и ДЛ местного самоуправления. Вот тут и идет речь о том что совметсное участии. Ну понятно, что эти органы государственной власти могут принимать решения по вопросам местного значения. И естественно если они принимают решения, то муниципалитеты их акты не могут противоречить. Иерархия очень четко выстроена поэтому здесь у нас не будет никаких проблем. Субъект федерации теперь наделен правом принимать решения по вопросам местного значения

И более того дальше у нас субъект федерации получили право изымать сочувствующие полномочия. Изъятие вы не найдете, но вы столкнетесь с термином перераспределение полномочий. Это и есть изъятие из ведения МС каких то вопросов.

И собственно говоря вы видите следующую правовую позицию – вопросы организационного устройства муниципальной власти приобретают государственное значение. Но не будем уже с вами погружаться в обоснование этой позиции. Но факт остается фактом вот эти общественные характеристики

Если в 93 году Конституция говорила, что вопрос организационного устройства муниципальной власти они имеют исключительно общественное значение и должны регулироваться только населением. То сейчас они приобретают как вы видите государственное значение. Если они приобретают гос значение, значит они должны регулироваться государством. Значит нормы Конституции, которые в данном случае закрепляют соответствующие права за жителями, что они должны игнорироваться, тоже не очень понятно.

И наконец - современный подход. Решение органами государственной власти задачи комплексного социально-экономического развития предполагает вовлечение в этот процесс уровня местного самоуправления. Вовлечение это тоже такой эвфемизм. То есть КС говорит, что да теперь у нас органы государственной власти в субъектах могут напрямую руководить деятельностью органов и ДЛ МС.

Собственно говоря, об этом идет речь. Так что вот такая история у нас с правовыми позициями Конституционного суда (фиксировать их, на экзамене точно будет отдельный вопрос по правовым позициям).

Можем сделать обобщения, касающиеся природы МСУ. В течение многих лет рассказывали студентам концепцию общественной природы МСУ естественного характера, вытекающего из тех самых естественных прав и тех самых теорий, о которых мы говорили, но с другой стороны, сегодня(только что посмотрели современные правовые позиции, которые подводят нас к государственному характеру этой природы.

Мы находимся в неком раздвоенном состоянии (= эксперты, которые этим занимаются), потому что с одной стороны, у нас есть основы конституционного строя: есть положение о том, что МСУ является одной из форм народовластия и что народ напрямую может решать вопросы местного значения, отталкиваясь от того факта, что гос-во признает и гарантирует муниципальную власть (МСУ), но с другой стороны, у нас все те правовые позиции, которые уже были сформулированы КС РФ, приводят к тому, что функции МСУ концентрируются на решении гос. задач, которые вопросы местного значения становятся у нас публичными функциями, а став публичными функциями, они тем самым смыкаются с государственными.

Поэтому сущность МСУ заключается в осуществлении вот этих самых публичных функций, так еще и в единой системе с органами гос. власти. То есть вот такую траснормациб природы МСУ мы сегодня с вами видим, поэтому местные полномочия (функциональные аспекты) становятся у нас местными-государственными полномочиями. МСУ перестает быть самоуправлением, становится местным управлением.

Говоря об истории, мы с вами видим, что была одна единственная попытка незавершенная, сделанная в стране еще в 19 веке - земское самоуправление.

В Вестнике Московского университета в этом году вышла статья, в которой автор сравнивает нашу сегодняшнюю ситуацию с земско-гос. строем, интересно проводит параллель с той историей, которая была у нас в 19 в связана с земскими управляющими структурами, с городскими управляющими структурами (они существовали довольно недолго, уже в 90 х гг. они стали аппаратом гос. власти).

Примерно 25 лет они просуществовали и сейчас с МСУ у нас примерно такая же история, т.е. в 93 г. принимается КРФ и вносятся поправки, где у нас появляется единая публичная власть. Лектор не знает, можно ли на основе двух этих фактов говорить о какой-то закономерности, но как бы то не было. МСУ как характеристика, как воля населения решать вопросы местного значения было заменено принятием воздействия со стороны гос. власти.

Остается вопрос о том, имеются ли у нас особые публичные интересы на местах, формально мы вроде как все еще это признаем (скоро будем обсуждать компетенцию муниципальной власти и поговорим о вопросах местного значения, в которых вроде как сконцентрированы интересы, которые с одной стороны, публичные (императивный характер, формулируются как система общеобязательных правил, которые должны соблюдать любые субъекты, оказавшиеся на соответствующей территории), а с другой стороны, публичные интересы есть, но гос-во говорит, что контролировать будет оно). Вот такая история с сегодняшней системой МСУ.

Система МСУ

Система - организационная форма. Любая система - набор элементов и взаимодействие между ними.

Система МСУ - те элементы, с помощью которых решаются вопросы местного значения, т.е. осуществляется само МСУ. Поэтому такое определение - совокупность организационных форм, с помощью которых осуществляется МСУ.

Естественно, что система МСУ будет напрямую связана с тем взаимоотношением с органами гос. власти, которые у нас выстроены, т.е. модель взаимоотношений государственной власти и МСУ предопределяет набор этих элементов системы МСУ.

Если отношения с гос. властью выстроены в административном режиме, т.е. административная форма взаимодействия, то вообще тогда этих элементов системы МСУ мы не найдем, у нас появляется единая система органов гос. власти, которая делится на центральные и местные, и статус которых определяется исключительно центральной властью. В таком варианте у нас создается единая, управляемая из центра, строго подчиненная система местных органов управления. И при этом иногда тот/иной способ учета мнений может как-то проявляться, когда гос-во решает какие-то вопросы на местах.

И наоборот, если у нас децентрализованная система управления (децентрализованная модель отношений), то опять такой крайний вариант, когда гос-во в принципе вообще не воздействует на выбор населения, муниципалитеты тех или иных организационных форм, посредством которых исполняется МСУ.

У нас, кстати, никогда такого не было, гос-во стремилось закрепить принцип выборности, наличия представительных органов в системе МСУ, всегда у нас гос-во закрепляло те формы прямой демократии, которые должны использоваться, но если у нас все-таки децентрализация, то у нас по сути в такой ситуации в каждом муниципальном образовании создается собственная совокупность организационных форм для решения вопросов местного значения, т.е. мы можем говорить о том, что в каждом муниципальном образовании возникает собственная система МСУ.

И, наконец, если у нас дуалистическое МСУ, то гос-во законодательно закрепляет основы системы МСУ, т.е. говорит, что те/иные организационные формы являются обязательными (местные референдумы, муниципальные..), а дальше на основе этих принципов муниципалитеты, население, жители сами формируют свои системы МСУ, тогда у нас в каждом муниципалитете вроде как возникает своя система МСУ, но все они будут основаны на общих принципах, основанных центральной властью.

По мнению лектора у нас в стране была сделана попытка такого закрепления дуалистической модели системы МСУ, но дальше мы, конечно, очень уверенно перешли к административной форме отношения гос-ва и МСУ, поэтому формально у нас остались общие принципы. Но эти общие принципы сегодня вот так - это то, что закреплено в ФЗ. т.е. это те формы прямой демократии с указанием перечня, когда они применяются/ когда не применяются, в каких случаях регулируются федеральным законодателем и в каких должны регулироваться на уровне субъектов федерации.

Как вы думаете, что к этим основам могут добавить муниципалитеты? Правильный ответ: ничего они не добавляют.

Сегодняшняя система у нас включает формы прямой демократии, из которых императивными по сути являются (посмотрите, штук 5), остальное - консультативные формы (референдумы проводятся крайне редко, выборы - периодически, отзыв практически невозможен, голосования по изменению границ, в законе приводятся примерно 150 случаев и голосования проводятся только в двух случаях, сходы граждан - да, но в Мск вы его не проведете). Эти формы представительной демократии жестко закреплены в ФЗ. Так что вот так у нас выстроена система МСУ.

История МСУ

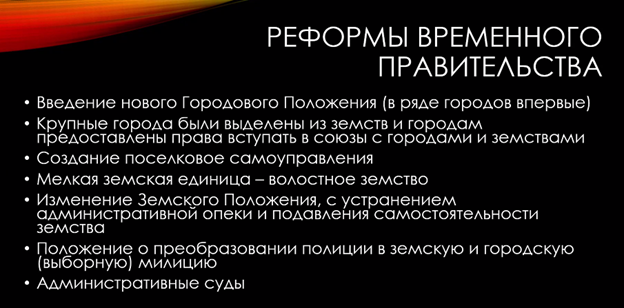

В рамках этой темы мы очень кратко дадим характеристику МСУ (лектор назвал МСУ, реальное, конечно, это местное управление в России, до середины 19 века может и есть немножко основы самоуправления). Очень подробно остановимся на земских городских реформах второй половины, потому что это была сделана такая первая попытка создать именно систему МСУ. О МСУ в России в 20 в поговорим чуть-чуть, потому что большую часть 20 века в России не было никакого МСУ, чуть-чуть временное правительство пыталось создать путем реформ, про советскую систему тоже поговорим.

Мы с вами коснемся таких НПА, как:

“Учреждения для управлений губерний Российской империи” от 7 ноября 1775 года;

“Жалованная грамота городам”;

“Положение о губернских и уездных земских учреждениях” от 1 января 1864 года;

“Городовое положение” от 16 июня 1870 года - это как раз и есть акты, на основе которых проводились земская и городская реформы

Далее 2 таких же акта с тем же названием:

“Положение о губернских и уездных земских учреждениях” от 12 июня 1890 года;

“Городовое положение” от 11 июня 1892 года - те самые контрреформы, которые изменили систему местного земского самоуправления.

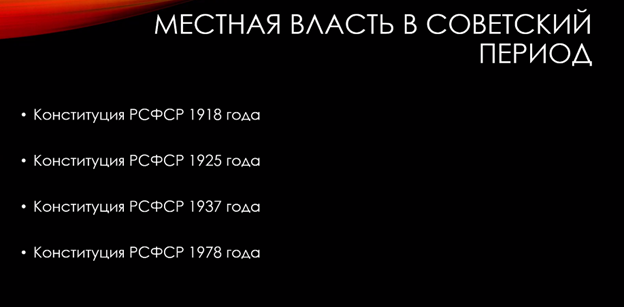

Также коснемся немного характеристик конституций - начиная с Конституции 11 мая 1925 года и заканчивая конституцией 1978 года.

Рассмотрим также закон СССР “Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР” от 9 апреля 1990 года.

Обсудим первые российские законы о МСУ в РФ - закон РФ от 6 июля 1991 года №1550-I “О местном самоуправлении в Российской Федерации”, сначала назывался закон РСФСР, потом стал называться законом РФ.

Очень много литературы по данным вопросам существует. Лектор из классической истории советует посмотреть:

Курс государственной науки Б. Н. Чичерина “Общее государственное право” 1894 года, книга периодически переиздается, она на сегодняшний день не потеряла своей актуальности;

Н. М. Коркунов “Русское государственное право” - фундаментальная работа, в которой анализируются все теории МСУ;

К. А. Пажитнов “Городское и земское самоуправление”;

Н. С. Тимофеев с Ю. С. Кукушкиным сделали интересный обзор - “Самоуправление крестьян России (XIX-начало XXI века), Москва, издательство МГУ, 2004 год;

А. Д. Градовский “Начала русского государственного права”

Зарождение самоуправления начинается с древних времен, некоторые исследователи даже начинают с родоплеменных отношений, существовавших в доисторическую эпоху прообразы современного МСУ. Если исходить из таких рассуждений, то не очень понятно тогда, где там самоуправление, а где государство. Вот греческие города - полис. Сегодня со времён Рима город - это муниципия, она есть самоуправляющийся единица. Полис мы не можем относить к уровню МСУ, так как это города-государства.

На самом деле МСУ возникает как институт, противостоящий государству, когда сформировалось централизованное государство, когда государство начинает децентрализовать власть, проводит деконцентрацию своих полномочий, тогда у нас и возникает МСУ, то есть распределенные центры принятия решений на местах.

С точки зрения нашего государства, эти предпосылки становления МСУ можем найти только исключительно с того момента, как возникло централизованное государство. Чаще всего исторические корни самоуправления восходят ко временам Ивана Грозного, в частности, речь идет о Земской реформе 1864 года, когда система кормлений была заменена системой земских и губных старост, которые избирались населением. Понятно, что полномочия земских властей - это в основном выполнение поручений центрального правительства, налоги собирают, но решение местных проблем тоже рассматривалось как дополнительное, но все же имеющее важное значение.

Главная история, почему мы обычно ищем какие-то начала самоуправления, так это то, что у нас появляются выборные местные органы - это безусловно один из прогрессивных элементов МСУ и один из элементов, связанных со становлением МСУ.

Дальше перескакиваем на 17 век - были прекращены любые идеи, связанные с местной самостоятельностью, выборными должностями, там появляются коронные чиновники, поэтому уже только при Петре 1 снова появляются какие-то самоуправляющиеся структуры. Но Пётр 1 создаёт сначала 8 губерний, потом увеличивает их количество до 12, но губернией все равно управляют коронные чиновники. Местное общество не принимает никакого участия. То есть губерния - это несомненно часть некого административного механизма.

Были 2 задачи: организовать армию и отыскать деньги на содержание этой армии. Поскольку деньги тоже зависели от местного сообщества и их поступления, то в каждой губернии появляются ландратские коллегии - это такой совет, который был выборным и который вместе с губернатором (коронным чиновником) решали вместе местные и губернское дела. В коллегиях решение принималось большинством голосов, этому большинству должен был подчиняться в том числе и губернатор. Пётр 1 издал даже указ, хотел сделать полностью выборную процедуру, губернаторы как раз смогли организовать бойкот этому решению, по указу это была выборная История, а в действительности он определял, кто будет входить в состав коллегии.

Еще один элемент - земский комиссар вводится в 1714 году для подоходного налога, подушной подати. Дворяне избирают земского комиссара сроком на 1 год. И тут ответственностью перед избирателями занимается суд дворянский. Но на самом деле и земский комиссар оказался подчиненным губернатору. Дальше Пётр 1 начинает вообще фундаментальные реформы - появляются министерская палата, магистраты и так далее.

Первые реальные предпосылки формирования системы самоуправления были предприняты уже в конце 18 века при Екатерине 2. Она пришла к выводу о необходимости всех этих реформ просто из-за огромного количества злоупотреблений, которые чиновники центральной администрации допускали. Это вызвало бунт, протест. Екатерина пытается провести целую серию реформ. Сначала издаёт манифест, формирует комиссию депутатов. Комиссия депутатов включает представителей всех территорий, сословий. Комиссия как раз должна создать законодательную базу, то есть юридически определить, как должны решаться вопросы местного значения. Естественно, государство было сословным, поэтому все квотировалось: дворяне по 1 делегату от уезда, городские обыватели по 1 от города, другие сословия от провинций, пропорции были совершенно неравными, но в какой-то степени была деятельность, направленная на формирование выборных органов. У нас ведь в итоге эта комиссия депутатов разработала 2 фундаментальных акта:

Учреждение о губерниях 1775 года;

Жалованная грамота городам 1785

Эти два акта определили все основные вопросы функционирования, в том числе и МСУ. До второй половины 19 века они просуществовали, до Земских реформ 1864 и городских 1870 года.

Учреждение о губерниях - Россию разделили на крупные территориальные единицы - губернии. Сейчас можно услышать призывы о том, что надо вернуться к этому, снова поделить на губернии. Губернии делились на более мелкие территориальные единицы - уезды.

Учреждение установило особый статус дворянства, то есть именно дворянство признавалось местным сообществом, публичной корпорацией, которая существует в границах губернии и которая наделена определенными правами - права по проведению периодических собраний, право на избрание предводителей дворянства, нельзя их назвать чиновниками, избрание тех лиц, которые представляли местное сообщество во взаимоотношениях с центральной властью.

Судебная система была своя. Появлялись земских суды. На уровне губерний и на уровне уездов. Идея Екатерины была в том, что нужно прям создать такую местную публичную корпорацию, определить для неё перечень вопросов местного значения и тем самым децентрализовать власть. Идея была очень интересная.

Более продуманный, четкий документ - Жалованная грамота городам - большое количество норм посвятила образованию городского сообщества в классическом варианте. То есть “градское” (городское) общество - это местное сообщество, которое составляют все городские жители, которые удовлетворяют определенному имущественному цензу. Это общество проводит собрания. Собрание рассматривалось как отдельный орган на городском сообществе. Для того, чтобы городской житель получил право участвовать в работе собрания, вводился возрастной ценз - 25 лет, вводился имущественный ценз (наличие капитала) - ежегодный доход не менее 50 рублей.

Городское собрание формировало органы МСУ, выбирало главу города, суд, депутатов, старост и так далее. Оно могло сформулировать рекомендации по вопросам совершенствования городского управления, направить эти рекомендации губернатору. Губернатор мог обращаться с запросами к городскому собранию, они обсуждали и давали ответы. Участие в городском сообществе носило личный характер. Собрание при определенных условиях могло принять решение об исключении горожанина из городского сообщества.

Наконец, одной из главных задач были выборы в Общую Думу. Общая она, потому что в нее входили представители всех сословий. То есть здесь уже формирование представительного органа, задача которого - решение вопросов местного значения, финансово-хозяйственных вопросов жизни города. Общая Дума не была постоянно действующим органом. Но из своего состава выбирала Шестигласную Думу.

Шестигласная Дума - это прообраз местного исполнительного органа, который оперативно занимался решением вопросов местного значения. Это те вопросы, которые должны были решать органы МСУ. Формально у них была общая компетенция - и у Шестигласной Думы, то есть у представительной и исполнительной властей была общая компетенция, поэтому на практике Шестигласная Дума решала вопрос о том, должна ли она принимать то или иное решение, или вопрос достаточно серьезен, что его надо передавать на рассмотрение представительного органа, то есть в Общую Думу.

В 1785 эта Жалованная грамота принимается, и дальше начиная с Москвы, Санкт-Петербурга создаются Думы, городские сообщества, дальше вся эта история распространяется и на все остальные города Российской империи. Хотя такая система оказывается не очень эффективной, в очень малых городах городское собрание, Общая Дума, Шестигласная Дума зачем это все, где всего несколько сотен жителей. Поэтому объединяют все эту систему, городское собрание превращают в совет, который занимается малыми уездными городами. Советы как коллегиальные органы работают. А дальше вместо советов потом стали избирать городовых старост как единоличный орган, который решал вопросы местного значения.

Так, при Екатерине 2 была попытка реформировать МСУ, губернии - возникли местные дворянские сообщества, города - это городские сообщества. И Екатерина планировала крестьянству тоже дать свой устав, то есть из крестьянства сделать местное сообщество. Но не успела это сделать. Но значение реформы большое. Это такая первая серьезная попытка децентрализации власти, создания самоуправляющихся структур. Документы, о которых мы говорим - одна из первых попыток создания муниципального права вплоть до отмены крепостного права, принятия земских положений.

Лекция 7 (13.10.2021). Реформы 2 половины 19 века. Группа 7.

Екатерина принимает по своему содержанию законодательные акты, которые предопределяют состояние местной власти вплоть до второй половины 19 века. В принципе, это законодательство можно считать одной из первой попыток формирования муниципального права, и если бы у Екатерины было чуть больше времени, она бы Крестьянский устав и сложилось бы 3 местных сообщества: дворянское, городское и крестьянское.

После Екатерины начинается некая турбулентность и эта система власти так и остается, вплоть до 1861 года никаким существенным изменения не подвергается. В 1861 год отменяется крепостное право, принимается новое положение «О губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях», появляется новый статус крестьянских общин, которые становятся свободнее, объединяются в волостные самоуправления, начинают конфликтовать с органами, осуществляющими административно-полицейские функции и т.д. В итоге центральная власть приходит к осознанию необходимости проведения реформы и появляется это Новое положение от 01.01.1864. Действие этого положения формально не распространялось на всю Российскую Империю, западные области (Польша, Финляндия), все восточные области (Сибирь, Дальний Восток) были не под действием этого положения. 34 из 50 европейских губерний были охвачены реформой. С одной стороны, если мы посмотрим по территории, то получится 1/3 страны, если не меньше. С другой стороны, большая часть населения империи была сосредоточена в Европе, и с точки зрения демографии около 90% жителей попали под действие этого Положения.

С 1865 начинают создаваться земские учреждения и, считается, что окончательно оно формируется к 1867 году. Чуть позже (через 6 лет) принимается и новое городовое положение, которое учитывает результаты земской реформы, поэтому там делается попытка адаптировать и учесть все недостатки, которые были выявлены в ходе земской реформы. Об этом разговор будет позже.

Положение 1864 года. Чтобы ввести его в действие, были собраны временные уездные комиссии: они определили списки избирателей, сроки проведения избирательных. Губернскую комиссию возглавлял губернатор, она утверждала решения уездных комиссий и т.д. Была проведена серьезная бюрократическая работа.

Выборы были проведены по курьям (было сформировано 3 курьи: землевладельцы - дворяне, горожане, сельские общества – крестьяне), в каждой из курий проводятся выборы. Но нужно сказать, что внутри курий тоже было сословное деление: крупные и средние помещики напрямую участвовали, мелкие дворяне выбирали на съезд своих уполномоченных, с городским самоуправлением была такая же история. Для сельских, самых многочисленных ввели многоступенчатую систему: проводили волостной сход, который формирует корпус выборщиков, среди выборщиков появляются гласные. Везде все заканчивается гласными – лицами, имеющие право голоса в органах земского самоуправления.

Если так получалось, что количество делегатов съезда совпало с количеством избираемых гласных, то все становились «депутатами». Срок полномочий гласных – 3 года. Совокупность всех этих гласных составляло уездное земское собрание. Возглавлял уездное земское собрание уездный предводитель дворянства. При проведении первого заседания формировался исполнительный орган, который назывался управа (собрание – представительный орган). К управе перешли все те полномочия, которые осуществляли на уровне уезда органы центрального правительства, Шестигласная Дума, Общая Дума и т.д., то есть стала правопреемником по отношению ко всем ранее действовавшим органам. Ее задача как органа исполнительной власти было оперативно рассматривать и решать вопросы местного значения на соответствующей территории. В состав управы входило 3 человека: председатель и 2 члена. Если уезд был крупный, то по решению губернатора, можно было на 1 увеличить. Также на первом же заседании представительный орган (земское собрание) выбирала представителей губерний.

Члены уездной земской управы по должности становились членами губернского земского собрания. Как правило, губернское собрание формировалось в форме представительства: с каждого из 5 уездов избирался 1 представитель. Предводители дворянства и уездные губернское входили в состав земского собрания, центральная власти 2-3 делегатов могла направить, они становились гласными.

Очередные заседания, что на уровне уездов, что на уровне губерний, проводились ежегодно. То есть 1 раз в год собираются, дают получения исполнительной власти, прослушивают их отчет и расходятся. Но могли проводиться и чрезвычайные заседания. На первом заседании губернское собрание, как и земское, формировало управу обычно в составе 3 человек, но там решал губернатор. В принципе своим решением губернатор мог увеличить количество членов управы до 7 человек.

Что касается компетенции, мы ранее рассматривали общественную теорию местного самоуправления, и тогда было сказано, что реформа 1864 года и дальнейшие реформы проводились под сильным влиянием общественной (хозяйственной) теории. Вопросы местного значения – это вопросы местного хозяйства. То есть вопросы дорожного строительства, начального образования, появление земской медицины, развитие торговли и промышленности, общественное призрение. Сами земства в духе общественной теории рассматривались как юридические лица. Все ранее перечисленные компетенции имели социальную направленность, но они не определяли социальную политику, как сейчас это делают министерства и другие органы исполнительной власти. Они занималась хозяйственной, экономической частью (решения о строительстве новой школы, больницы, закупках оборудования, приглашении врача и т.д.). Политику определяло государство.

Недостатки общественной теории проявились очень быстро. Та самая проблема, о которой говорили в русле хозяйственной теории, а именно как нам четко определить перечень вопросов, которые являются вопросами местного хозяйского значения, как нам отграничить государственные вопросы от местных – эта задача оказалась нерешаемой.

Изначально положение 1864 года закрепляло полномочия, которые государство вынуждено было передать земствам, и решая эти вопросы, земства оказывались в более тяжелом положении, чем сегодняшние муниципалитеты, которые тоже не свободны в выборе финансовой или экономической политики. Вся система публичных платежей установлена на федеральном уровне. Да и не возьмутся этим заниматься, потому что скорее всего будет истолковано как нецелевое использование бюджетных средств.

В то время не было даже мысли о необходимости того, что делегированные полномочия должны соответствовать передаваемым материальным ресурсам, поэтому функции земства по решению хозяйственных вопросов появились, но государственного значения они не утратили, то есть за свой счет они должны были их осуществлять. Что касается денег, то Положение установило, что к ведению земств относятся местные налоги. Правда, понимаете, государство последовательно ограничивало налоговую базу, то есть последовательно выводила из налоговой базы те или иные объекты, например, выводило промышленников и т.д. но это с одной стороны, а с другой стороны это право устанавливать местные налоги и сборы, оно трактовалось не так как сегодня у нас, тогда это право трактовалось как именно устанавливать новые налоги и сборы. У нас здесь принципиальный подход, который вытекает из хозяйственной теории и говорит он нам о том, что деятельность Земств должна быть основана, прежде всего, на принципе самофинансирования и поэтому никаких дотаций из государственного бюджета Земства не получали. Потому все финансовые ресурсы Земств были очень и очень незначительными и понятно, что доходы они могли получать, вводя новые налоги, а поскольку государство еще и сокращало перечень тех объектов налогообложения, там дело очень быстро дошло до того, что Земства могли обложить новыми налогами только крестьянские земли, а крестьяне не горели желанием платить эти новые налоги.

При этом за земствами осуществлялся довольно сильный контроль со стороны центральной власти. Целый ряд решений требовали утверждения со стороны центральной власти. Все что касалось крупных экономических решений – утверждалось. Все решения, принимаемые Земствами, могли быть оспорены губернатором и споры решал Сенат. И надо учитывать, что разделение шло ровно по этой линии, то есть у нас все хозяйственные вопросы концентрировались на уровне Земств, а все полицейские и административные осуществляла исключительно центральная власть, ну и в случае необходимости, земства обращались к центральной власти за содействием. Так что сложилась такая ситуация, ведь Земства выполняли с одной стороны государственные функции, а с другой они должны были постоянно обращаться к центральной власти.

Все это последовательно приводило к тому, что ухудшалась управляемость и начали вводить ограничения забирая самостоятельность у Земств. В первую очередь ограничивали экономическую сферу – запреты на расширение финансовой базы, цензура в отношении земских изданий, дальше запретили земствам взаимодействовать друг с другом. В таком состоянии мы жили с 1864 до 1870 года. Но в это время уже начали разработку городской реформы.

Городская реформа 1870 г. Городская реформа во многом похожа на земскую реформу. Там находятся те же принципы, что и в земском самоуправлении. Ровно так же часть населения наделялась правами Городского Собрания, которое формировала Городскую Думу, а Дума формировала исполнительную власть.

Естественно, была цензовая система – возрастной ценз, имущественный ценз, который был очень мягким и по сути, почти 90 процентов городских жителей проходили по этому цензу. И была также система курей, которая у нас _______(неполадки)_____ …… все жители, то есть составлялся список всех избирателей городских, а составлялся он по принципу того, кто сколько и в каком объеме платят налогов в городской бюджет, те кто платят больше всего – они в самом верху списка и так далее. Таким образом формировался список избирателей. И разряды формировались таким образом, что на поступления каждого из них формировалась на треть городского бюджета. То есть, если у нас городской бюджет 100 рублей и купец Иван Иванович платит в него 35 рублей из 100, то он один и будет представлять собой первый разряд. Получалось что у нас в первый разряд попадало несколько человек. Каждый из разрядов формировал собственное собрание, и они там избирали.

Городская Дума была наделена широкой компетенцией в области управления хозяйством, то есть все вопросы, связанные с городским хозяйством – трубы, памятники, брусчатка и так далее. Там же у нас были перечислены полномочия в сфере городских финансов – установление налогов и т д. На первом заседании Дума избирала Городского Голову и Городскую Управу. Глава города при этом у нас утверждался главой управы. У городского головы были обширные полномочия, тем самым городской голова мог полностью блокировать неугодные решения. Многие либеральные юристы в то время критиковали такой порядок дел, считая что так быть не должно и Дума должна выбирать отдельно председателя.

Что касается управы, значит совместили у нас в лице главы города исполнительную и представительную власть, но смотрите, у нас компетенция управы была производной от компетенции Думы и управа занималась решением тех вопросов, которые ей поручила Дума и Управа была обязана обеспечить реализацию решений Думы. В свою очередь Дума осуществляла ряд контрольных полномочий – порядок деятельности управы, могла затребовать отчет об исполнении бюджета и так далее. В итоге мы можем говорить об разграничении полномочий на местном уровне.

Но при всем при том у нас это положение не смогло придать городскому самоуправлению придать общественный и хозяйственный характер. Так что тут у нас та же история с хозяйственной теорией, когда мы не можем отграничить публичные дела на государственные и местные. Ну и смотрите у нас сразу с учетом опыта Положения 1864 года городское самоуправление сразу ставится под жесткий контроль с точки зрения расходования ресурсов. Все финансовые решения – по согласованию с губернатором и министром внутренних дел. МВД осуществляло контроль за законностью действий городского самоуправления, и собственно, у нас для того чтобы количество конфликтов было меньше при губернаторе были созданы специальные коллегиальные органы – Губернское по городским делам Присутствие. Это присутствие выполняло разные функции: и совещательные, и в том числе и функции судебных органов, то есть конфликты органов самоуправления, внутренние конфликты: конфликт (слово не разберу) права, конфликт органов самоуправления двух городов, конфликт с органами администрации, с полицейскими, с полицейской властью. Собственно говоря, губернское присутствие это было понятно, как составлено: то есть и сам губернатор, и вице-губернатор, и представитель казённой палаты, и прокурор, но и губернское земское самоуправление входило (председатель земского губернской управы, земской), глава города, в общем, понятно. В таких условиях, конечно, в таком составе редко когда спор решался в пользу города, если речь шла о конфликте губернских властей с государственной администрацией.

Так что в рамках городского самоуправления у нас тоже оказалось невозможным воплотить в России хозяйственную теорию, с одной стороны. С другой, позитивные результаты всех тех реформ, которые были проведены, они не вызывают никаких сомнений, потому что вообще впервые была сделана такая попытка реализовать саму идею местного самоуправления, то есть некой такой публичной... создать, построить особую публичную власть, которая самостоятельно, под свою ответственность занималась бы решением вопросов местного значения. Здесь у нас по сути было системно сформировано первое законодательство, которое сегодня мы называем муниципальным правом.